|

新潟県

新潟県(にいがたけん)は、日本の中部地方に位置する県。県庁所在地は新潟市。 概要本州の中北部に位置し、北東から南西へ細長い領域を持つ。中部地方に属するが関東地方や東北地方に突き出す形状をしており、離島の佐渡島・粟島も擁する。日本有数の米所として知られる。県庁所在地である新潟市は本州日本海側唯一の政令指定都市であり、人口約70万人を擁する。また、新潟港は幕末の開港五港の一つであり、日本海側の重要な港湾拠点である。豪雪地帯であることから山間部を中心にスキー場を多く抱える。また、日本海に広く面していることから、本県の海水浴場は日本で一番多い[2]。 面積は約12,584 km2で、全都道府県中第5位[3]。人口は約210万人で、全都道府県中第15位(2019年推計値時点)[4]。詳細は「#人口」節で後述。 日本の地域区分では中部地方あるいはより細分して北陸地方として扱われることがあるが、上越地方の一部を除いて文化的に西日本に属する北陸地方西部の3県(富山県・石川県・福井県)との繋がりは深くはない[5]。一方で、関東甲信越(広域関東圏)や信越地方と呼ばれるように、関東地方や隣接する長野県との関係性が深い。早い時期から上越新幹線や関越自動車道などのインフラが整えられ、大都市の中では東京とのつながりが大きい。 県内の分類県内は地理的観点から、一般に次の上越地方・中越地方・下越地方・佐渡地方の4地域に大きく区分される[6]。

詳細は「#地域」節で後述。 主要都市主な都市として、人口の上位3市は次の通り。これらは各地方の最大都市でもある。 ほか、人口の多い順に、新発田市・三条市・柏崎市・燕市・村上市・南魚沼市・佐渡市・十日町市などがある(人口5万以上のもの。2021年1月1日時点)[7]。 詳細は「#都市」節で後述。 沿革五畿七道においては北陸道のうち東半分を占め、令制国(旧国)における越後国(えちごのくに)と佐渡国(さどのくに)の2国の全域に相当する。この国名を合わせて越佐(えっさ)と呼称することもある[8]。 明治維新と廃藩置県の直後には、現在の新潟県にあたる領域には13個もの藩や県が並立していた[9]。のちに統合を経て、1876年(明治9年)までに新潟県(旧)と柏崎県と相川県との3県が合併することで、ほぼ現在の新潟県と等しい区域となった[9]。 そして1886年(明治19年)に福島県から東蒲原郡が新潟県へと移管されたことで、現在の新潟県の形が成立した[9]。 詳細は「#歴史」節を参照。 県章県章は「新」の字を崩した物を中央上に置いて、その周りを「ガタ」を丸く図案化したもので囲んだものである。また、県章とは別にシンボルマークも制定されている。 隣接する都道府県以下の5県と隣接する。 地理

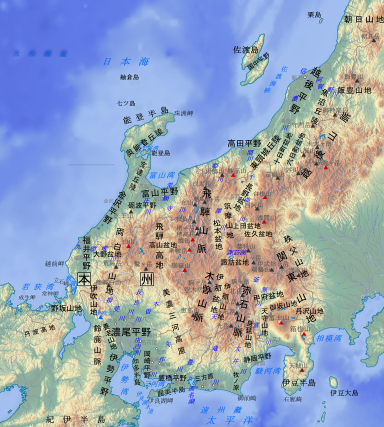

越後平野周辺の地形図

地勢・地形北西は日本海に面する。北東から南西までは朝日山地・越後山脈・頸城山塊などの山々に囲まれ、他県との県境を形成する。 越後山脈から流れる信濃川や阿賀野川の流域(県の中北部)に、越後平野が広がる[10]。信濃川は日本で最も長い河川である[11]。越後平野は日本で二番目に広い沖積平野であり[12]、日本海沿岸の平野としては最大である[10]。 また頸城山塊の焼山から流れる関川の流域(県の西部)には、高田平野が広がる[13][14]。

公園自然公園都市公園

気候県内全域が日本海側気候に属し、豪雪地帯(一部特別豪雪地帯)の指定を受ける。冬季は日照時間が短く、曇天の日が多いが、晩春から初秋にかけての日照時間は太平洋側の地域と比較して長く、好天の日が多い[15]。 下越地方を流れる阿賀野川を境として、西側では気候・風土が北陸地方型、東側では東北地方型とされる[10]。 山間部の降雪量や積雪量は世界的に見ても有数と言え、津南町や十日町市、魚沼市などでは市街地でも積雪深の平年値が2 mを超えるほか、十日町市松之山では4 mを超える積雪深もしばしば観測される[16]。また、上越市板倉区の柄山集落では1927年2月に818 cmの積雪深があったとされ、これは人里での最高記録とも言われる[17]。一方、沿岸部の積雪は比較的少なく、沿岸部に市街地がある新潟市中央区や柏崎市の中心部では1月でも積雪深0〜数cmの日が続く年もある[16](詳細は新潟市の地理#雪を参照) 夏季の気温は高く、多くの地域で最暖月の平均気温が24~26 ℃の範囲に入り、2度前後緯度が低い関東地方に近い水準である[15]。台風シーズンにはフェーン現象の影響を受け、時に異常とも思える高温を観測することがある。2020年9月3日には三条市や胎内市において9月として国内最高となる40℃超えの気温を観測したほか、2019年8月15日には糸魚川市や佐渡市相川など県内の複数地点で最低気温が30℃を下回らず、日本国内における最低気温の最高を記録することとなった。 佐渡島では、海洋の影響をより強く受ける。相川の最寒月平均気温は4.0℃であり、新潟県本土側に比較して温暖と言える(本土の寺泊は2.6℃)。最暖月平均気温は25~26℃程度と本土側と同水準であるが、海洋性気候の影響を強く受けるため気温の日較差は小さく、最高気温の平均値は30℃を下回る。 気象庁所管では東京管区気象台の下に新潟地方気象台があり、北陸4県を統括する予報中枢官署となっている。季節予報などでは「北陸地方」または「北陸東部」として扱われる。

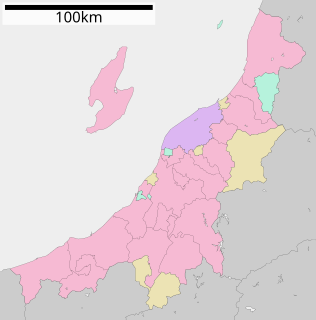

地域県内の地域区分として、上越地方、中越地方、下越地方、佐渡地方の4つへの分け方が浸透している[19]。新聞、テレビ、県広報バックナンバーなどで使用されているほか、新潟県内の小学校社会科参考資料として使用されることもある[注釈 2]。 天気予報もこの4地域単位で報道され、気象警報・注意報はさらに細部化された14の地域[注釈 3] ごとに発表される[20]。 この他、新潟県内では、一般に、中越地方と下越地方の境界付近に位置する三条市・燕市周辺を県央地域、中越地方の南魚沼市、小千谷市や十日町市周辺を魚沼地域、下越地方の阿賀野川以北を阿賀北や県北と呼ぶこともある。

市町村県内には2000年(平成12年)の段階では、112の市町村があった(当時、北海道、長野県に次ぎ全国3位)。しかし平成の大合併により、2010年(平成22年)4月までに30市町村となっている。 郡部については、岩船郡が2村を有する他は、全てが1町村のみの状態になっている。 以下の20市9郡6町4村がある[19]。町はすべて「まち」、村はすべて「むら」と読む。 上越地方中越地方下越地方佐渡地方

広域行政圏 1969年策定の新全国総合開発計画(新全総)を発端とする広域生活圏(広域市町村圏)が、新潟県内では14圏域(当初は12圏域)設定され、広域行政単位となっていた[21]。平成の大合併以降は圏内一市となる例が出現したため、9つの広域行政圏と5つの市という内訳になったが、連携中枢都市圏構想・定住自立圏構想など新制度の登場などもあり、多くが解散した[22]。

人口明治期の人口人口最多の県新潟県は、かつて人口が日本で最も多い道府県であった(東京都は1943年以前まで東京府だった)。本県の範囲がおおむね現在と等しくなった1874年(明治7年)から1896年(明治29年)までの23年間にわたって、本県の人口は統計上約140万人から170万人で推移し、そのうち8年間を除いた15年間において全国の道府県で最多の住民を擁した[23][24]。 具体的には、1874年に新潟県(当時の管轄は下越のみ)が柏崎県(管轄は上越・中越)を併合して、越後国のほぼ全域を管轄したのち、さらに1876年に相川県(佐渡島の全域)を併合した。この3年間において本県は人口が最多であった[24]。 石川県に最多を譲ったのち復帰ただし、翌1877年(明治10年)から1881年までの5年間にかけては、石川県が富山県の全域および福井県の嶺北地方を併合した「大石川県」となっていた[注釈 4] ため、1位の座は石川県に譲った[24]。 その後、石川県から福井県・富山県が相次いで独立し[注釈 5]、石川県の人口が小さくなったことで、1882年(明治15年)から1883年(明治16年)にかけて新潟県が最多となった[24]。 大阪府に最多を譲ったのち復帰ただ、翌1884年(明治17年)から1886年(明治19年)までの3年間には、大阪府が奈良県の全域を併合していた[注釈 6] ため、1位は大阪府に譲った[24]。なお、この1886年に東蒲原郡(現在の阿賀町)が福島県から新潟県へと移管されたことで、本県の範囲は現在と等しくなった。 その後、大阪府から奈良県が独立し、大阪府の人口が小さくなったことで、1887年(明治20年)から1896年に至るまでの連続10年間は新潟県が最多を守った[24]。 東京府に最多を譲るしかし、1897年(明治30年)には東京府(現在の東京都)の人口が最多となり、以後は本県の人口が最多となることはなかった[24]。 人口が多かった要因近代以前の日本は都市化が進んでおらず、国民の9割近くが農業によって生活を成り立たせていた。そのため、稲作に適した広大な越後平野を擁し収穫高が大きい新潟県は、人口涵養能力が高かった[25]。 さらに19世紀以前の輸送手段は海運が主流であり、とくに本県が接する日本海を航行する北前船は、太平洋よりも安全かつ安価な航行が可能であった。このため、本県を含む日本海側の地域は物流によって栄えた[24]。 また、新潟県など北陸地方では仏教の一宗派である浄土真宗の信仰が強いため[24]、日本中の農村で多くみられた「間引き」(新生児を親が殺すこと。貧困による)や「身売り」(少女を親が売春宿へ売り払うこと。貧困による)が北陸では非常に少なく、人口が増加しやすかったという説がある[24]。 しかし、明治以降における工業化の進行に伴って太平洋ベルト地帯が発展し、また鉄道の普及に伴って海運が衰退していった。それに伴い、本県を含む日本海側からは東京・大阪といった太平洋側の大都市や、開拓地の北海道へと人口が流出していった[24]。 ただし新潟市の人口に関して言えば近代以降の都市化の影響も大きく、1878年(明治11年)の人口統計では、同じく日本海側の金沢が日本で第5位の都市であり、富山も日本第9位の都市であったが、新潟市は上位10位圏外だった[24]。 昭和以降の人口国勢調査における本県の人口は[26]、1940年(昭和15年)に200万人を突破し、1955年(昭和30年)に247.3万人となったが、1970年(昭和45年)には236.1万人と一旦減少した。その後は増加し、1985年(昭和60年)に247.8万人に達した。1997年(平成9年)に249万1874人(推計人口)でピークを記録した。 その後は減少傾向となり[27]、2005年(平成17年)に243.1万人(全国14位)、2010年(平成22年)には約237.1万人となった。特に、進学や就職などの理由による18歳〜24歳の若年層の減少が深刻で、県では人口対策を最重要課題に掲げている。 なお、北陸4県の中では最も人口が多いが、人口密度は最も低い。

都市

都市圏10万人以上の都市雇用圏(2015年国勢調査時点の10%都市圏) 新潟県人口動態2024年現在約210万人となっており減少傾向が続いている。人口順位は1960年(昭和35年)では埼玉県,千葉県より多い全国9位の規模であったが現在は全国15位の規模となっている。

歴史→行政区域の変遷の歴史は#行政区域の変遷を参照

古代

近代

現代

災害史

行政区域の変遷県の変遷括弧書きは藩府県庁所在地の現所属市町村

現在の新潟県は、日米修好通商条約によって開港場に指定された新潟を管内に抱え、また戊辰戦争の主戦場の1つになったことから、その成立までの変遷は他府県にも増して複雑なものだった。 1870年(明治3年)の新潟県(第2次)成立までの変遷は「越後府」および「柏崎県」の項を参照のこと。

郡の変遷

廃止した市町村・郡

政治 行政県知事

財政

新潟州構想2011年(平成23年)1月25日に泉田裕彦新潟県知事と篠田昭新潟市長による共同会見で、東京都に倣い、現新潟市を特別区に移行し、他市町村間も更に合併を進め人口規模30万クラスの基礎自治体とする州制移行構想が発表された。また、各特別区、基礎自治体の権限は現行の東京都の23の各特別区が持つ以上のレベルを想定している[38]。 →詳細は「新潟州構想」を参照

議会→詳細は「衆議院小選挙区制選挙区一覧 § 新潟県」、および「新潟県選挙区」を参照

衆議院参議院経済・産業2016年(平成28年)度の県内総生産は名目8兆8840億円である[39]。世界の過半数の国の GDP より大きな規模を有している。県民所得は6兆4596億円であり[39]、一人当たり県民所得は282.6万円である[39]。 第一次産業農林水産業 主要な産業としては農業が挙げられる。米作(コシヒカリ)が中心で、コシヒカリの収穫量は日本一である[40]。特に魚沼地方で栽培されるコシヒカリは「魚沼産コシヒカリ」として食味日本一の評価を受けるトップブランドであり、日本一の米どころであるといえる。また、米に関連して米菓(煎餅、あられなど)の生産額も日本一、日本酒も兵庫県、京都府に次ぐ第3位で酒蔵数は日本一である。米の生産が多いため、米粉の研究を行っており、研究を利用して製品を販売する新潟製粉に出資している。 米以外では、茄子と枝豆の作付面積が日本一。また、チューリップ、西瓜の栽培も盛んである。 養鯉 錦鯉は19世紀に、現在の小千谷市と長岡市(山古志地域)を中心とする地域で飼育が始まったと考えられている。 現在は錦鯉の養鯉が盛んに行われている。 第二次産業工業北陸工業地域の中心的存在でもある。

県内では石油ストーブ、石油ファンヒーターといった石油燃焼器具の生産が大きい。

他には金属製品の生産が多い。燕市・三条市の金属食器は国内シェアの9割を持ち、機械部品では、非鉄金属材料の加工に強みをもつ企業が多い。はさみや包丁、スパナなどの金属工具も大阪府に次ぐ2位である。 繊維産業では、ニットの生産高が日本一である。しかし近年は、人件費の安さを求めた生産拠点の海外移転や価格の安い外国勢(中国や東南アジア諸国など)に押され気味である。 1989年(平成元年)には工場立地件数で日本一になったこともある。 鉱業

かつて佐渡島には金・銀の鉱脈が分布しており(佐渡金山を参照)、最大規模の相川金銀山を中心に近世から近代にかけて盛んに採掘が行われたが、1989年(平成元年)に閉山された。

日本で数少ない原油の生産地であり、古くから石油を産出していたことで知られている。近代ごろを中心に尼瀬油田(出雲崎町)や東山油田(長岡市)、新津油田(新潟市秋葉区)など各地で採掘が行われていた。現在でも新潟県は原油の産出量が日本最大であり、日本国内の石油産出量のほとんどを占める産油県である。 近代以降、新潟県内では数多くの石油会社が設立された。主なものとして、日本石油(現、ENEOS)、昭和石油(後の昭和シェル石油)、大協石油(現、コスモ石油)など現代の石油元売大手に連なる企業が新潟県で創業した。

現在では天然ガスの採掘が盛んであり、南長岡ガス田(長岡市)、片貝ガス田(小千谷市)、岩船沖油ガス田(胎内市沖)などで採掘が進められている。東新潟油ガス田(新潟市北区)、西蒲原ガス田(新潟市西蒲区)、中条ガス田(胎内市)では水溶性天然ガスを分離した後の地下水から国内生産量の10%にあたるヨウ素も採取されている[41][42][43][44]。 天然ガスの産出量は日本最大である。 発電発電では、信濃川流域や阿賀野川流域に大規模水力発電所が立地している。また柏崎市と刈羽郡刈羽村にある東京電力ホールディングス柏崎刈羽原子力発電所は、原子力発電所としては世界最大の出力である。他に上越市直江津地区では、東北電力、JERAが共同で操業する上越火力発電所がある。 第三次産業卸売業、小売業新潟県内の事業所による年間商品販売額は、卸売業、小売業の合計で全国第14位である(平成26年度)。まだ事業者数は第12位、従業員数は第14位である。  観光業多くの温泉地、海水浴場を抱えており、都道府県別で温泉地数が第3位、海水浴場数も第3位である。 日本有数の積雪地帯である中越地方と上越地方の山間部ではスキー場が多く立地している。 バブル崩壊直後の1993年(平成5年)ごろを境にスキーブームは過ぎ去り、スキー客は2000年代以降減少傾向にある。 この影響により、閉鎖されるスキー場も見られるようになった。(詳細は日本のスキー場一覧#新潟県を参照)。 近年ではスノーリゾートのリノベーションが進められたり、上越地方に北陸新幹線が開業するなど、沿線自治体と共に産官学連携で経済対策が模索される。 スキー客の大半は滅多に銀世界にならない首都圏などからの集客によるところも大きかったという側面がある。今後は「雪を生かした観光」を目指し、新たな観光システムを構築されている。 生活・インフラ住宅 新潟県には多くの都市で雁木通りの街並みが残っている。 阿賀町は雁木造発祥の地である。 雁木の総延長は、高田(上越市)が日本一、長岡(長岡市)が2位、栃尾(同)が3位となっている。 警察医療・福祉→詳細は「Category:新潟県の医療機関」を参照

ライフライン電力、都市ガス

教育 2019年度の新潟県内の高校生の大学等進学率は46.9%であり全国値の54.7%を下回っているが、専門学校進学率は26.0%で全国値を大きく上回っており(全国値16.4%)、両者を足し合わせた進学率72.9%は全国値71.1%を上回る[45]。県内で27校の専門学校を運営しているNSGグループのNSGカレッジリーグをはじめ、県内には専門学校が多数立地しており、人口10万人当たりの専修学校数は3.57校で全国第6位に位置する[46]。

私立

マスメディア 新聞

放送局NHKの管轄は関東甲信越(NHK首都圏局直轄)であり、ニュースや天気予報では関東甲信越地方として放送されることが多い。しかし希に、愛知・静岡・岐阜・山梨・長野・北陸西部3県に新潟を含めた括りでのニュースおよび気象情報を放送する場合がある。一方、国政選挙やアマチュアスポーツなどでは北陸・信越ブロックに属するため、これらの報道・中継などは名古屋局を介して北陸西部3県とネットすることになる。民放各社では中部10県と言う括りでコーナー特集で各放送局と交流がある。 民放では東北電力がスポンサーとなる番組において、東北地方の放送局との共同制作が行われることがある。特に、東北放送(TBCテレビ)が制作するものが多い。また、長野県の放送局との関わりも多い。 テレビ東京などの区域外再放送は県内のケーブルテレビ局では実施していないが湯沢町や妙高市など群馬県境に近い地域や標高の高い地域の一部では、放送対象地域外の関東1都6県共通の民放キー局(日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ)がスピルオーバーにて受信することが可能である。地上デジタル放送による減力により受信できるエリアは限られているが、県境部を中心に引き続き受信することが可能である。また県内で唯一上越ケーブルビジョンがテレビ東京の区域外再放送を実施していたが2014年7月24日に終了した。

→「Category:新潟県のケーブルテレビ局」を参照

県内にはNHKの新潟放送局が置かれているほか、民放では日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日の4大キー局の各系列局がある。県民の地デジ対応が早く、2010年11月の調査では全国トップの95.1%だった[47]。 県内テレビ局・県域FM局の親局及びFM補完中継局のメイン局はいずれも弥彦山に設置されている。

AM放送ではBSNラジオ、FMラジオではJFN系列のFM-NIIGATAが県内全域をカバー。県土が広くて拠点都市が多いこともあるが、モータリゼーションが発達しているため、ラジオ(FM・コミュニティFM・AM)による訴求能力がテレビ並みに高いと言われている。新潟市では電波が強すぎてラジオ本体で聴取しようとすると他地域の放送がとても入りにくい。カーラジオにおいても同様で、電波が飛びやすいと言うことがことを厄介にしている。 上越地方のほぼ全域や中越地方の魚沼地域などではこの影響が少ないために他地域の放送を聴取しやすく、夜間になるほど良好になる。 また、五大都市圏以外では初となる独立ラジオ局で平成新局の新潟県民エフエム放送(FM PORT)が存在したが経営難により2020年6月30日を以って閉局した。

交通   空路以下の2空港がある。 鉄道新潟県にはいわゆる日本海縦貫線が通る。かつては京阪神や首都圏と北東北や北海道を結ぶ旅客列車・貨物列車などが多く運行されて運行されていた。現在では旅客輸送は新幹線や空路等に移り、貨物輸送において日本海側の交通の大動脈となっている。 新幹線新幹線には以下の2路線がある。 県内に新幹線が発着する鉄道駅は7あり、これは岩手県と並んで全国の都道府県の中で最も多い[50]。要因として、本県は面積が大きいこと(全国5位)や、上越新幹線とは別の経路で北陸新幹線が県内に開通したことが挙げられる[50]。 なお、本県には上越新幹線と北陸新幹線の2本が運行しているが、これらは県内の同一の駅では接続していない(上越新幹線は南の群馬県から中越・下越地方へと走る。北陸新幹線は南西の長野県から上越地方を走り、西の富山県へ抜ける)。 上越新幹線と北陸新幹線の駅が最も接近するのは長岡駅と上越妙高駅の間であるが、両駅間の移動には高速道路または特別急行列車でも最短1時間以上を要する[51][52]。 特別急行列車特別急行列車には以下の2列車がある。 普通列車普通列車として複数の路線が走る。新潟駅から近郊の区間[注釈 8] は日中毎時3本(概ね20分毎)だが、その他の大半は日中毎時1本程度またはそれ以下である。 航路道路

自動車登録番号

バス文化・スポーツ  方言新潟県は地域によって方言の違いが大きく、阿賀北地域の方言は東北方言の一種である北奥羽方言、佐渡島の方言は北陸方言、それ以外の地域は東海東山方言の一種である越後方言に分類される(東条操による分類)。 食文化   →「Category:新潟県の食文化」も参照

→詳細は「日本の郷土料理一覧 § 新潟県」を参照

県域が広いために同一県内であってもかなり食文化が異なる。マスコミ中心に見ると中越地方長岡市周辺までで取り上げられるものが多い。最も典型的とされるのが雑煮である。村上に代表されるように塩引き鮭が年末の風物詩なので下越地域では焼き鮭に餅と言う組み合わせが多いが、上越地域では山菜と鶏肉と言った長野県の北信地方に近い組み合わせが多い。県内でほぼ通じる傾向としてはおせちは年明けに食べることが多く、大晦日はオードブルや寿司と言う家庭が意外と多い。また、上越地域では年越しで「サメ」を食べる習慣があるが他の下越地域などではほとんどなく、のっぺに関してもまったく異なり下越地方では煮物といった感じで惣菜としても販売されているが、上越地方では傾向としては片栗粉でとろみをつけると言った同じ名前でも差がある。

伝統工芸

→詳細は「日本の伝統工芸品の一覧 § 新潟県」を参照

文化財

発祥地

その他

スポーツ→「Category:新潟県のスポーツチーム」も参照

観光→詳細は「新潟県の観光地」を参照

対外関係姉妹自治体・提携自治体

新潟県を舞台とした作品→詳細は「新潟県を舞台とした作品一覧」を参照

映画・ドラマ

小説

ゲーム楽曲

アニメ

新潟県出身の人物→詳細は「新潟県出身の人物一覧」を参照

「潟」の字について

本県を指す漢字表記は複数存在するが、日本語においてはいずれの字体であっても「にいがた(にーがた)」と読む。中でも正字とされる「潟」を用いた「新潟」が最も一般的な表記である。 他に方言漢字とも呼ばれるが、さんずいに写と書く「泻」を用いて「新泻」と書く場合がある。かつて「泻」は節用集にも登録されるほど一般的に認知された文字であり[58][59]、江戸時代の板本(印刷本)おいて、松尾芭蕉『おくのほそ道』および上田秋成『雨月物語』では「象泻」(現・秋田県にかほ市の象潟)との表記が見られ[60]、鈴木牧之『北越雪譜』では「新泻」や「鎧泻」といった現在の本県における地名においても「泻」の使用が認められる[61]。これら印刷本の流通により、全国で「潟」と略字とされる「泻」は同列視されていたとみられる[60](「潟」には複数の異体字がある[61])。 明治に入ると活版印刷が出版物の主流となるが、終戦までに販売された明朝体の活字を調べると、正字とされる「潟」のみが販売され、略字とされる「泻」は販売されなかった[60]。すなわち明治以降、「泻」の字は印刷物から一掃されるが、新潟・象潟・八郎潟[58]、あるいは島根県の白潟天満宮[62] など、「潟」の字を日常的に使用するエリアにおいて「泻」は活字以外で生き残り、方言字化していった。新潟県では道路標識などでも「新泻」が使用されていたが、1981年(昭和56年)に「潟」の字が常用漢字に採用されると「新泻」との表記は衰微していった[60][63]。 多くの人が正しく書けない漢字としても「潟」は例として出されることが多い。 中国語においては、簡体字で「新泻」[64]、繁体字で「新瀉」[65] と表記する例が見られる。これらは北京語で拼音: (シンシエ)と発音する。2007年(平成19年)6月28日の新潟県議会6月定例会総務文教委員会において、中国語における泻(瀉)の字義と潟のそれが異なることを理由に、これらの中国語表記を問題視する質問があった[66]。同年8月1日、新潟県庁は公式サイト上で中国語での「新潟」(拼音: [67] シンシー)の表記の使用を県庁内および県関連機関に要請した(日本語において「新泻」の使用を止めて「新潟」を使用するよう要請したものではない)[67]。 脚注注釈

出典

関連文献関連項目

外部リンク行政 観光

県人会 その他

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia