|

三条地震

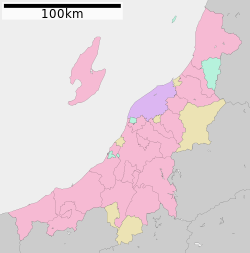

三条地震(さんじょうじしん)とは、文政11年11月12日(1828年12月18日)に、現在の新潟県三条市付近で発生した地震である[1]。震央は北緯37度36分 東経138度54分 / 北緯37.6度 東経138.9度(三条市芹山付近)、マグニチュードは6.9と推定されている[2]。当時の記録によれば、朝五ツ時上刻(およそ9時前[3])に発生したとされる。現在の新潟県三条市や燕市、見附市などで、現在の震度階級にして震度7相当の揺れがあったと推定されている。「越後三条地震」または「文政三条地震」とも呼ばれる。死者1,000人以上、家屋全壊約10,000棟、焼失家屋1,000棟以上の被害が発生した[4]。なお、ほぼ同じ位置で、1670年に寛文西蒲原地震が発生している。 被害の記録全体で全潰12,859軒、半潰8,275軒、焼失1,204軒、死者1,559人、けが人2,666人(『三条市史』)など、被害の実数は出典により異同が多い。武者によると全体で全潰9808、焼失1204、死1443であるが、実際はさらに大きな被害であった可能性もある[2]。 いち早く発行された瓦版は、「弥彦山は大きく崩れ、海の中へ押し出し、三条町・燕町・東御門ぜき御堂・大門など残らず揺り倒れ、田畑・山川が崩れ、人馬・けが人はその数知れず、余震が十四日まで頻発した古今稀なる大地震」と報じたという。 地震当日の三条は、二・七の市が三ノ町(現在の三条市本町5丁目。以下同)で開かれていて、早朝からかまどに鍋をかけて煮炊きをしている最中に揺れは襲い、大町(本町2丁目)・三ノ町・四ノ町(本町5丁目)・五ノ町(本町6丁目)、隣の裏館村など13ヶ所から火の手が上がった。その火は瓦礫と化した家屋に次々に燃え広がり、町全体を覆った。三条町では、1,742棟のうち1,202棟(約70%)が全潰した。 本寺小路にある東本願寺三条別院の掛所でも、記録によれば、「大伽藍の本堂などが一同にガラガラと潰れた。坊に居た僧・役人・中間に至るまでが驚いて肝も心も失って茫然とする間に、裏館村から悪火が飛んで来て、仏閣は残らず焼失した」(『中越大変地震録』)という事態に陥ったのである。三条地震のニュースは、江戸まで伝わり、瓦版が大事件として扱ったのである。 被災の惨状は瞽女口説に切々と唄われ、一時は「三条滅亡説」さえ流れた。見付町付近の小さな堀溝川が堰き止められ水位が上昇し決壊の危険が予測されたため、領主が命じて積雪を除き堰き止めていた土砂をさらって決壊による被害を未然に防いだとの記録[5]がある。 揺れに関する伝承小泉其明・蒼軒が筆写した新発田藩領の被害記録『組々書上帳』によれば、揺れが伝わってくる方向が眼で見ることが出来たとされている[6]。これは、平坦な地形のため小高い位置からは50km程度を見通せるため、地震波の通過に伴い揺れた樹木の動きによって『揺れが見えた』と伝えられたと解釈されている[7]。 震源の位置当時の村上藩主であった榊原家の『江戸屋敷日記』(上越市立高田図書館所蔵)に、

この記述中の四万石は、当時の村上藩が用いていた地方名(広義の上川地方のうちの四万石地区)であったが、宇佐美龍夫ら著名な地震学者は[8][9]『石高』(近世の日本において、土地の生産性を石という単位を用いた)との誤った解釈の結果、実際より50kmも東方の福島県境付近で発生した地震として扱われていた事がある[10]。 液状化現象1964年(昭和39年)の新潟地震で注目された「液状化現象」が、三条地震でも発生していたことが最近の調査でわかってきた(三条城址遺跡:三条市元町、石塚遺跡:三条市茅原)。当時の文献に砂・水の噴出した記録が残っており、地質調査でもそのことが裏付けられている。液状化現象はかつて河道であった箇所で多く発生している。 前兆現象小泉蒼軒文庫によれば、幾つかの現象が報告[11]されており主な物としては、

等。 地学的見知新津丘陵西縁断層が起震断層と考える説[12]もあるが明らかになっていない。被害状況から推定すると、平野東縁に存在する場合は東傾斜の逆断層が想定されるが、西傾斜の逆断層と想定すれば、被害分布の整合性がとれないが、新潟県中越地震との整合性はとれる。 小須戸-黒埼間が隆起したため信濃川の流路が変化したことが報告されているが、国土交通省の分析によれば、地震により干上がった河道は1592年から1597年の「直江工事」による人為的な治水のための普請箇所であった。 脚注

参考文献

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia