|

安城市

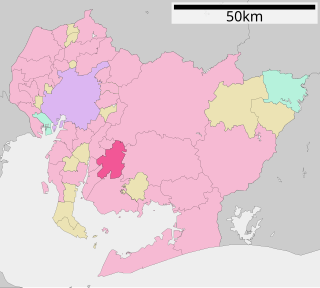

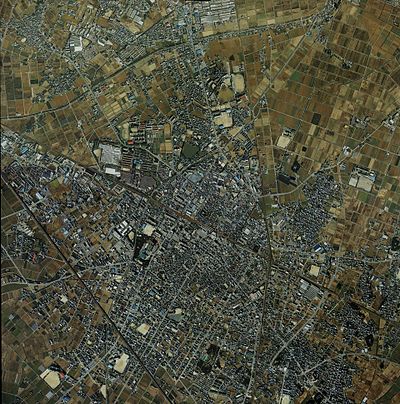

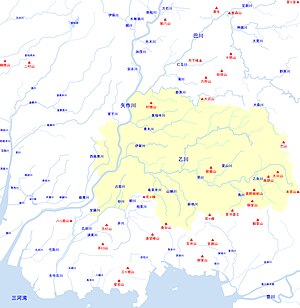

概要1906年(明治39年)に碧海郡安城村と周辺8村で町制を施行、1952年(昭和27年)に愛知県で13番目に市制を施行した。毎年夏には安城七夕まつりが開催される。 明治時代の明治用水の開通により大規模な開墾が行われ、農業の先進的な取り組みが行われたことから、1920年代から1930年代にかけて、農業先進国のデンマークになぞらえて「日本デンマーク」[1]と呼ばれた。現在は、名古屋市や豊田市の衛星都市であり[1]、自動車工業を中心とする機械工業が盛んである。 地名の由来地名は安祥→安静→安詳→安城(読みはいずれも「あんじょう」)と変わったという[2]。存覚の『袖日記』によれば、1255年に朝円が親鸞の肖像画を書き、「参河国安城照空房」が所蔵していた。これが「安静御影(安城御影)」と呼ばれることから、既に鎌倉時代初頭には安静(安城・安祥)と呼ばれていたことが分かる。 地名の由来は定かになっていないが、一説には京都の安祥寺の荘園があったからと言われている[3]。 地理 1987年撮影の6枚を合成作成。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。 位置名古屋市の南東約30kmに位置し、南北に14.7 km、東西に10.0kmの市域を有する。 岡崎平野の中央、矢作川の西岸に位置し、市域の大半を旧藤岡町から三河湾へと続く洪積台地がなだらかな傾斜を描いて縦断している。一方、市南東部は矢作川や矢作古川によって形成された沖積平野が広がっている。そのため、市内の最高標点が27.7m、最低標点が0.5mと高低差は極めて小さい。 河川は猿渡川、高浜川、矢作川の水系から成る。市内には、一級河川が3、二級河川が9、準用河川が29河川ある。市の東には西鹿乗川が流れ、市南東部で鹿乗川と合流する。また、市の各所には明治時代に開削された明治用水の4本の幹線・支線が流れ、それぞれ刈谷市、知立市、西尾市などの近隣都市まで続く。市南西部の碧南市との市境には汽水湖の油ヶ淵があり、長田川や稗田川、朝鮮川などが流れ込む。 市街地は安城駅を中心とする市北部に形成されており、それ以外の地域には集落が点在している。交通は、国道1号や国道23号といった幹線道路が東西を横断し、東海道新幹線や東海道本線・名鉄名古屋本線という県内の東西を結ぶ鉄道路線も通る。 土地利用では、2017年の統計によると、面積86.01 km2のうち、田が31.48 km2と市全体の約40%弱を占め、畑は6.00 km2で約7%になり、市域の半分弱が田畑に利用されていることになる。しかし、近年は宅地の造成が進んでおり、田畑の減少に代わって宅地の土地利用が増えている。宅地面積は23.21 km2で27%を超えている[4]。 本市は旧碧海郡の市(碧海5市)で唯一、他の旧碧海郡の市全てと境を接する。 地形平野河川主な川  湖沼主な湖 気候1987年から2016年までの30年間での1年の平均気温は16.1℃で、最高気温は37.2℃、最低気温は-3.5℃程度を記録し、県内の他市に比べて、夏は暑く、冬は冷え込む内地性の気候である。また、年間平均降水量は1,346mmである。 1922年以降に市内で記録された最高気温は40.0℃(1995年8月5日)、最低気温は-10.5℃(1989年12月28日)で、1日あたりの最大降水量の記録は364.5mm(1971年8月30日)である[4]。 地域町名→「安城市の町名」を参照

人口

人口推移

緑色で示したものが、安城町及び安城市の人口 人口統計

隣接自治体歴史原始・古代 現在の市域に陸地ができたのは、東部の沖積平野が完新世、中西部の台地は更新世最後に海面低下と台地の相対的な上昇が起きたことによる[7]。古代の市域南部は、現在の油ヶ淵から桜井町付近まで深く海が入り込んでいた。このことは、堀内貝塚や東端貝塚の存在から確認することができる。また、矢作川は矢作古川が本筋であり、今日の西尾市とは陸続きになっていた。 現在の市域で、初めて人の行動が確認できるのは晩期旧石器時代で、市内15か所の遺跡から30点の有舌尖頭器が出土しているが、定住地というよりは狩猟の場となっていたと考えられている[8]。晩期縄文時代の遺跡では、堀内貝塚や東端貝塚が確認されている。 弥生時代中期中葉頃から、豊田市の川原遺跡や西尾市の岡島遺跡など、矢作川流域に大規模な集落が見られるようになる[9]。市内で集中的に遺跡が確認されているのは市域東部の沖積平野で、全長2.5 km、幅0.75kmの鹿乗川流域遺跡群と呼ばれる弥生時代後期から古墳時代前期にかけての遺跡群がある[10]。また古墳時代には、市南東部に二子古墳や姫小川古墳などの大規模な古墳も建造され、それらを含めた19基の古墳が2.4kmの範囲に集中する桜井古墳群がある[11]。 律令制が敷かれると、市域は三河国の碧海郡となった。『和名類聚抄』には、碧海郡内には15、16の郷があったと記述されているが、そのうち桜井郷(桜井町)、小河郷(小川町)、大岡郷(大岡町)が、現在も地名として残っているため市内と比定されている[12]。このほか、和志取郷なども市内と推定されている。また、別郷廃寺・寺領廃寺といった古代寺院の跡地も確認できる[13]。 中近世 11世紀には、寄進地系荘園の志貴荘や碧海荘が誕生した。志貴荘は藤原氏や平氏などによって支配され、今日の安城市域のほとんどと碧南市・高浜市域や岡崎市域の一部を領地としていた[14]。一方、碧海荘は豊田市南部から岡崎市西部・南部にかけて支配下に置き、一部が安城市域にかかっていたとみられている[15]。 13世紀後半の鎌倉時代には、浄土真宗が伝えられた[16]。矢作川流域には、円善の嫡子や弟子による和田門徒と呼ばれる集団が形成され、各地に道場を創設した[17]。戦国時代には、蓮如の布教により本願寺派に改宗する寺院が急増し、信徒を増やした[18]。 室町時代中期の1440年には、安祥城が畠山一族の和田親平によって築城されたが、1471年に松平信光が攻め取り、三男・親忠を置いた。親忠と長親・信忠の安祥松平家(徳川本家)3代に渡る経営により、加茂郡南部・額田郡・碧海郡・幡豆郡北部を支配権とする体制を確立した。安祥松平家時代の家臣は、安祥譜代と呼ばれ徳川最古参の家臣とされている。また、長親の子は福釜・桜井・藤井といった市域の村々を領した。この頃、松平親忠に臣従した玄海、大行日吉法印によって三河万歳が創作・伝承されている。1524年には清康は、安祥城から山中城そして岡崎城へ居城を移す[19]。安祥城は、1540年に今川・松平連合軍と織田氏との争奪戦(安祥合戦)が繰り広げられた結果、織田氏の手に落城し、織田氏の三河進出の前線根拠地となったが、1549年に再び今川・松平によって奪取されている。そして、織田氏と徳川氏の間で清洲同盟が結ばれた後の1562年に廃城となったとされる。  1563年には、三河における浄土真宗3か寺のひとつだった本證寺が三河一向一揆の拠点となり徳川家康と戦い、家康を苦しめた。 江戸時代には、主に市域の東部は岡崎藩領、西部に刈谷藩領となった。残りは、旗本や御家人の知行地で、寺社領も一部あった。しかし、江戸時代を通して同じ領主に支配され続けた村はほとんどなく、領主の変動は激しかった。市域の村は東部の沖積平野に3分の2が集中し、台地上の村々は集落間の距離が長かった[20]。また、1575年に今川家の家臣によって東海道と大浜街道の交点には大浜茶屋が設けられた[21]。 碧海台地上には溜池が多く作られ、各地で新田開発が進んだ。1605年には矢作新川(現在の矢作川)の開削が行われて油ヶ淵が造成され、1666年に伏見屋新田が開発された[22]。17世紀後半から18世紀にかけては綿作が発展した[23]。 18世紀後半になると、寛政一揆の影響で、市域西部の8村が一部を除き刈谷藩から福島藩に領地替えされ、重原陣屋により支配された。18世紀末になると、東海道の人馬の往来が盛んになり、池鯉鮒宿や岡崎宿の助郷を担当している村々の負担が厳しくなった[24]。  19世紀には、和泉村の豪農・都築弥厚によって、安城が原に矢作川から用水路を引いて土地を開墾する計画が立てられ幕府の許可を得て測量まで着手されたが、村々・領主の反対や都築の病死により頓挫した[25]。同時期には、鹿乗川延長工事が竣工した。また、五箇野ヶ原の一部が検地されて石井新田が開発された。 近代1869年の版籍奉還により、重原藩や静岡藩が成立した。廃藩置県を経て1871年に額田県が成立し、市域の村々が初めて同じ支配下に入った。 明治時代に入ると、石井新田の岡本兵松が都築弥厚の計画を再び実現に向けて動き出した。一方で、阿弥陀堂村(現在の豊田市)の伊豫田與八郎が、現在の豊田市南部の低湿地の水害対策として矢作川から衣浦へ至る排水計画を練っていた。それぞれの計画は、愛知県の誕生した後の1875年に一本化。1878年1月には建設が着手され、4月に一部開通した。用水路は1881年に明治用水と命名された。明治用水は1885年までに280kmが開削され、それまで生産性の低かった碧海台地が大きく開墾されることとなった[26]。 また、1889年には東海道本線の岡崎駅と刈谷駅の中間に位置した安城村内に安城駅が誘致され、駅前集落が形成された[27]。安城駅は、近隣の箕輪村や榎前村などと道路で結ばれ、それまで結びつきの弱かった村とのつながりが生まれた[28]。安城村長となる岡田菊次郎が誘致した結果、1901年には安城村に愛知県立農林学校(現・愛知県立安城農林高等学校)が開校。1906年には安城村と周辺8村を合併して町制が施行され、碧海郡で人口最大の都市となった。このことから、知立町から1910年に警察署、1914年に郡役所が移転し、郡の行政中心地としての機能を持つようになる[29]。また、1923年に愛知電気鉄道(現・名鉄名古屋本線)が開通し、今村駅(現・新安城駅)が開業。1926年には、碧海電気鉄道(現・名鉄西尾線)が開通した。1934年、都市計画法が小都市にも適用されることとなり、安城町全域が適用範囲となった。 安城町には農林学校の他にも、多くの農業指導機関が移転・設置され、農業の多角化・共同化が実施されたことから、日本の農業先進地域として1920年代から1930年代にかけて「日本デンマーク」と呼ばれた。また、1910年頃より製糸工場が次々と建てられたことから、製糸業が発展したが、製糸業の衰退とともに工場も廃業していった。替わって1930年代に紡績業が隆盛したが、1940年代に紡績工場は軍需工場へと転換していった。 1943年には明治村(現在の市南西部)に海軍の明治航空基地が設置された。また、矢作町(現在の岡崎市。一部は安城市に編入)から上郷村(現在の豊田市南部)にかけては岡崎航空基地が設置された。太平洋戦争中の1944年には東南海地震が、1945年には三河地震が発生し、桜井町や明治村では大きな被害を出した[30]。また、戦争末期には岡崎と明治の航空基地の中間地点に安城が位置していたことから、たびたび銃撃や焼夷弾を落とされることはあったものの、被害はほとんどなく、大都市からの疎開児童数は安城町内で515人に達した[31]。戦災を逃れて工場を移転する企業もあった。 現代戦後、1946年10月22日、昭和天皇が大同製鋼安城工場などに行幸した(昭和天皇の戦後巡幸の一環)[32]。安城町は戦災被害がなかったことから工場が移転してきたが、軍需工場の閉鎖などにより不況が訪れた。そこで安城町は復興のために、1951年に名古屋大学農学部、倉敷紡績を誘致した。名古屋大学は1966年に名古屋市に移転している。 1952年には人口が3万5千人に達し、市制を施行した。その後、「昭和の大合併」により、1955年に明治村・依佐美村の一部を、1960年に岡崎市の一部を編入合併し、同年5月5日に市章を制定した[33]。しかし、合併した村の赤字を引き継いだことや、合併した地域のインフラを安城市と同等にまで引き揚げようとした結果、1960年に地方財政再建促進特別措置法の適用を受け、財政再建団体となった。安城市は4ヶ年計画を提出したが、同年に施行された工場誘致条例による工場増加などで市民税・固定資産税が大幅に増加し、1962年に計画より2年早く財政再建を果たした[34]。1967年には桜井町を合併し、現在の市域が確定している。 工場誘致条例で多数の工場が誘致されたことにより、安城市は工業都市として発展していくこととなる。また、都市化の流れを受けて、農村人口が減少する一方で、都市人口が増加するようになった。農地も次々と潰され、市営住宅や市内企業の社宅などが建てられた。都市化は国道1号や名鉄名古屋本線、東海道本線が通る市北部で急速に進み、人口増加は「北高南低」だった[35]。人口は増加の一途を辿り、1972年に10万人を突破した。 1969年の都市計画法の改正を受け、安城市でも安城駅周辺から今村(市北部)、二本木(市西部)に至る範囲を市街化区域とし、根崎、東端(市南西部)を工業用市街化区域とした[36]。これを受けて、市は1971年に安城駅前の駅前改造事業を行い駅前を整備、1988年には市西部に東海道新幹線の三河安城駅が開業した。市では、安城駅前を中心市街地とし、三河安城駅を広域拠点、新安城駅や桜井駅周辺を地域拠点として土地区画整理事業を進めるなどの開発を進めている。 平成時代には、地方分権が進み、市民・議会・行政が協働してまちづくりを進めるために必要な基本ルールを定めることを目指し、「安城市自治基本条例を考える市民会議(通称:あんき会)」が平成19年から平成20年にかけて開催され、平成21年に自治基本条例が制定されました。[37] 市域の変遷

行政安城市政の特徴は、農業関係者が大きく関与していることである。 1952年(昭和27年)の市制施行時、市議会議員に占める農業関係者の割合は77%で、当時の市の人口に占める割合の32%を大きく上回っていた。1970年代頃から減少するも、1999年でも43%が農業関係者だった[38]。また、歴代市長も6人中4人が愛知県立安城農林高等学校およびその前身校の出身者で、残る2人も岩月収二が農業補習学校、神谷が東京農業大学出身であり、歴史的に農政関係者が市長に就任している[38]。 市長

歴代市長

財政税収は西三河地方の自動車産業を中心とした好景気を背景に市民税収入が増加して高水準を維持しており、歳入に占める自主財源の比率が高く、地方交付税の普通交付税不交付団体である。 市債の残高は、2001年度に653億6800万円ほどに達したものの、それをピークに減ってきており、2018年度には379億8970万円にまで減少し、公債費比率は0.3%になっている[39]。 2018年度の一般会計決算では、歳入733億9976万円に対して、歳出660億1668万円を計上した[40]。 2015年度に策定された、2016年度から2023年度における第8次安城市総合計画では「幸せつながる健幸都市 安城」を目指す都市像に据え、“豊かさ”とともに“幸せ”を実感できる5つの要素「5K」として以下の5つをあげている。 2019年度(平成31年度)当初予算案は以下のとおり[41]。

広域行政知立市、刈谷市、碧南市、高浜市と本市の5市で衣浦東部広域行政圏を構成し、協議会では事業の連携についての計画が策定された。現在実施している事業は以下の2つ。

その他の機関県の機関

県公社

議会市議会→詳細は「安城市議会」を参照

県議会

衆議院

国家機関 農林水産省防衛省自衛隊 法務省検察庁 裁判所市内には、安城簡易裁判所、安城区検察庁が設置されている。以前は、名古屋法務局安城出張所があったが、統廃合で名古屋法務局刈谷支局に移転した。地方裁判所・家庭裁判所は、名古屋地方裁判所岡崎支部・名古屋家庭裁判所岡崎支部の管轄になっている。 施設      警察1948年(昭和23年)に自治体警察の安城町警察(1952年の市制施行以後は、安城市警察)が発足して、警察署には国家地方警察愛知県本部碧海地区警察署が併設されたが、1954年(昭和29年)の警察法改正で愛知県警察に吸収された。 現在は市内全域と知立市が愛知県警安城警察署の管轄となっており、市内には交番が8軒、駐在所2軒ある。 本部 交番

駐在所

消防1959年(昭和34年)に安城市消防本部が組織されて消防業務が行われてきたが、2003年(平成15年)に碧海5市により「衣浦東部広域連合」が発足。消防が50万人の人口を擁する組織となった。広域連合の衣浦東部消防局によって運営されている。 市域は東海地震・東南海地震による被害を受けるとされており、2002年(平成14年)に大規模地震対策特別措置法の「地震防災対策強化地域」、2003年(平成15年)に「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定された。市としても、2004年(平成16年)の新潟県中越地震を契機に東海北陸自動車道の全通を見据えて、日本海側の富山県砺波市および石川県加賀市と災害時相互応援協定を結んだ。 治水面では、都市化に伴う保水力の低下を補うために、調整池や遊水池の整備がされている[43]。 本部 消防署

分署

出張所

医療安城市では、JA愛知厚生連が運営する安城更生病院が市民病院として位置づけられている。市も積極的に財政支援を行い、2002年に新築移転した。また、市は更なる医療の充実を図るため、市北部に位置する八千代病院を第2市民病院と位置付けて財政支援を行い、2005年にマキタ第3工場跡地に新築移転した[44]。 救急指定病院 郵便局郵便番号は旧桜井町域および旧明治村域が「444」なのを除いて「446」である。郵便の集配業務は、「446」地域は安城郵便局、「444」地域は桜井郵便局と明治郵便局が請け負っている。 主な郵便局 文化施設公民館

博物館・資料館

図書館 運動施設対外関係姉妹都市・提携都市海外姉妹都市

フレンドシップ相手国 2005年に開催された愛知万博では、名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れる「一市町村一国フレンドシップ事業」が行われた[45]。安城市はアメリカ合衆国、オーストラリア連邦、コートジボワール共和国、デンマーク王国を迎え入れている。 国内姉妹都市 その他

経済   トヨタ自動車の工場が集積する豊田市に隣接することなど、交通が至便なことなどから、自動車工業を中心とした第二次産業が市の中心産業となっている。多くの大工場が集積し、中京工業地帯を構成する都市のひとつである。製造品出荷額等は、1986年から県内の自治体で上位5番以内に入っており[47]、2019年は2兆4403億6100万円で県内4位だった。一方、安城の発展に大きく寄与した農業もさかんで、県下有数の農業地帯となっている。水稲のほかにも、果樹や花きの生産、畜産などの多角的な農業が営まれている。しかし、農業人口や農地面積の減少が続いており、農業生産も減少傾向にある。2018年の農業産出額は69億7000万円だった[48]。 第一次産業農業 明治用水開通以前、碧海台地は安城ヶ原や五箇野ヶ原、猿町ヶ原、長洗原などと呼ばれるやせ地で、台地を流れる川の谷間に水田が作られていた。台地上に水田は2,300haあり、このうち延べ488haの溜池を利用した水田の面積は約1,200haだった[49]。主な農作物は木綿やサツマイモだったという[50]。 1879年に明治用水の開通した3年後の1883年に水田面積は4,300ha、1907年には8,100haに拡大した。安城町には農業関連機関が集中し、愛知県立農林学校、愛知県立農事試験場、愛知県立農業補習学校、満鉄飼料研究所、愛知県立種鶏場などが置かれた。農業関連機関の集中は安城町の発展に大きく寄与した。また、農林学校校長兼農事試験場長の山崎延吉により農業の多角化・共同化が提唱され、実施されたことから1920年から30年代にかけて農業先進国のデンマークにあやかり「日本デンマーク」と呼ばれている。この背景には、明治以降に切り開いた土地だったために寄生地主制がそれほど強くなく[51]、自作農、特に大経営の農家が多かったことがあげられる[52]。ただし、農業の多角化といっても米麦・蔬菜・養鶏の三角形栽培が最も多く、梨や西瓜の栽培も多かった[52]。農業の共同化は失敗したものの[53]、協業経営は成功して産業組合が設立され企業化されるに至ったものまであった。1923年、碧海郡購買販売組合連合会(丸碧)が設立され、米や鶏卵の協同販売に乗り出した。そのほか、安城町農会が文化活動に積極的に関与し、農村文化の向上のために啓蒙誌『安城』の発刊や[23]、安城農業図書館を設置した[54]。また、丸碧により碧海郡唯一の総合病院として更生病院が設立された。こうして、産業組合・農会・農民が一体となって町を発展させていった。 しかし、昭和恐慌によって大都市市場は縮小。さらに満州事変に端を発する戦争の悪化で、不要不急の作物として果実栽培や養鶏などの統制が始まり、多角形農業から米作中心の普通作物に重点を置く農業へ転換された[55]。丸碧は解散[56]、産業組合も統合されていった[57]。戦後の高度経済成長期に入ると農地の工場敷地・宅地化が進み、専業農家が減少していった[58]。1996年、安城市農協が合併し、あいち中央農業協同組合となった。 2015年の統計では2,028戸の農家が存在し、うち専業農家が325戸で7割以上が兼業農家となっている[59]。農業従事者は減少が続いており、2015年の統計では従事者数2,086人で、2000年の7,525人から大きく減らしている。また耕地面積も縮小傾向にあり、2019年で3,650haだった[60]。2018年度の農業産出額は69億7000万円で県下第11位である。 主な生産作物 (作付面積、県内順位は2015年度のデータ)

第二次産業工業 江戸時代以前は、三河木綿を利用した綿糸業と、製瓦業が行われているのみだった[61]。明治時代になると、ガラ紡を利用した製綿が行われたが、明治用水の完成による綿花栽培の減少によって衰退していった[62]。その後、碧海郡が繭の生産地だったことから、1910年に愛三製糸が、1911年には安城山丸製糸場が設立され、製糸業が発達した[63]。1920年・21年には三州社、帝国製糸がそれぞれ工場を置き、製糸業は隆盛を極めることとなるが、大正末期には衰退していき、工場の閉鎖が相次いだ。中心産業を失った安城町は昭和初期に一時的に景気が停滞するものの、1933年に内外綿(現・新内外綿)を、1934年に辻紡績を誘致し、紡績業を中心産業に据えることに成功した[64]。また、1936年に森永食品(現・森永製菓)、1939年に中央精機、1941年に明治乳業など、食品・機械の工場も進出した[65]。しかし時局の悪化を受けて、内外綿は大同製鋼(現・大同特殊鋼)に、辻紡績は愛知航空機となり、軍需工場への転換が進んだ[66]。1945年には名古屋市の空襲激化とともに、牧田電機製作所(現・マキタ)などが市内へ移転した。 戦後の1950年には倉敷紡績の誘致に成功し、再び紡績業を中心に発展していく[64]。更に、1960年に既存工場の設備増強と誘致を目的に工場誘致条例が制定され、国道1号や東海道本線といった大動脈が通過する地理的条件も加わり安城市には多数の工場が設立された[67]。この頃から繊維工業に代わり、機械工業を中心に発展していくことになる。特に、1967年に日本電装(現・デンソー)安城製作所が進出してから、トヨタ系企業を中心とする自動車工業の集約が顕著となった[68]。 2020年の工業製造品出荷額等は前年より793億円(2.4%)多い2兆5196億6100万円であった[69]。これは愛知県内では豊田市、名古屋市、岡崎市に次いで第4位であり、全国でも上位20位以内である。また、安城市単体より工業製造品出荷額等が少ない都道府県は全国で13県ある[70]。 また、2019年の従業者数は50,811人であった。これは愛知県内では豊田市、名古屋市に次いで第3位であった[71]。

第三次産業商業 商業は明治時代に安城駅が設置されてから、駅の南にできた商店街を中心として発展をしてきた。安城町制施行後に中心部と周辺町村を結ぶ放射道路が整備されたことや、愛知電気鉄道(現・名鉄名古屋本線)や碧海電気鉄道(現・名鉄西尾線)の開通などにより商圏を拡大した[72]。戦後は1954年(昭和29年)から商店街で安城七夕まつりが開かれ、商店街には1968年(昭和43年)に西川屋(現・ユニー)が、1973年(昭和48年)にダイエーが進出した[73]。 1990年代頃から市内外に郊外型の大型商業施設が次々と開業した。1996年(平成8年)にザ・モール安城、1997年(平成9年)にイトーヨーカドー安城店、2006年(平成18年)にアピタ安城南店が開業している。これにより、中心市街地の集客力は低下し、中心市街地の大型スーパーは次々と撤退。1998年(平成10年)にトポス安城店(旧ダイエー安城店)[74]、2003年(平成15年)にユニー安城駅前店が閉店している[75]。2002年(平成14年)には安城更生病院が安城駅前から郊外に移転し、中心市街地の空洞化はより深刻なものとなった。2017年(平成29年)には安城市図書情報館を中心とするアンフォーレが開業し、またマンションやホテルを中心とする土地区画整理事業が進められていることもあり、飲食店を中心に店舗数が増加し、空き店舗は減少傾向にある。 2021年 (令和3年) 11月30日に、ザ・モール安城跡地の開発許可を三井不動産が行い認可された。延床面積13万㎡超の商業施設が計画されている。[76] 2016年(平成28年)の統計では、年間商品販売額は6939億2300万円であり、卸売業が4767億5300万円、小売業が2171億7000万円であった[77]。 市内の大型商業施設

本社を置く企業→「Category:安城市の企業」も参照

情報・生活マスメディア放送局ケーブルテレビ(CATV)は、刈谷市に本社を置くキャッチネットワーク(KATCH)の管内である。 またコミュニティFMにおいては、KATCH系列のエフエムキャッチ(Pitch FM)の放送エリアとなっている。 ライフライン上下水道上水道 北部・南部の各浄水場と中部配水場によって、それぞれの地域に水が送られる。愛知県水道用水供給事業で供給された水と、浄水場の敷地内の深井戸で取水した水を給水している。上水道の人口普及率は99.89%(2009年度)。

下水道 市内を3つに区分けし、矢作川、境川、衣浦東部の各処理区の流域下水道として処理される。それとは別に、福釜町や榎前町などの福釜東部地区では農業集落排水が行われている。また、各処理区によってマンホールのフタの意匠が異なっている。 現在の人口あたりの下水道普及率は78.5%で、整備面積は2,320haである(いずれも2016年度)。

電信

市外局番 処理施設安城市のごみ処理量は人口の増加にともない急増し、1997年に1日240トンのごみ処理能力を持つ環境クリーンセンターを開設して以来、リサイクルプラザや資源化センター、また市内各所にリサイクルステーションを設置するなどして3Rによるごみ減量に取り組んできた。しかし、近い将来にごみ処理量が限界を迎えることが予測され、市民1人当たり25%のごみ減量を呼びかけている[79]。 交通

安城市は「エコサイクルシティ」構想を発表し、公共交通機関の充実とともに自転車の利用を促進している[80]。 鉄道鉄道は東海道新幹線や東海道本線、名鉄名古屋本線といった幹線が通っている。また、名鉄西尾線が市東部を南北に縦断しているが、一部単線で運行本数が少ない。 1899年、現在の東海道本線に安城駅が開業、1906年には愛知電気鉄道岡崎線(現・名鉄名古屋本線)の今村駅(現・新安城駅)が開業した。1926年には碧海電気鉄道(現・名鉄西尾線)が今村 - 米津間で開業した。1988年には、東海道新幹線の三河安城駅が開業し、東海道本線にも駅が開設された。また、2008年には名鉄が輸送力増強のため名鉄西尾線の桜井駅付近で高架複線化を実施し、藤井町付近の工場群の通勤ラッシュによる道路渋滞の緩和のため南桜井駅が設けられた[81]。 名古屋市に直通している新幹線を除く路線は東海道本線と名鉄名古屋本線の2本あり、両線の安城駅と新安城駅の各駅が市の中心駅となっている。名鉄は市北部、JRは市中部を通っており、両駅の間は離れている。現在、名鉄は名鉄名古屋 - 新安城間が570円、金山 - 新安城間は510円の運賃体系なのに対し、JRは名古屋・金山 - 三河安城・安城間に特定区間運賃を採用し、運賃を従来の590円から480円にしている。

鉄道路線東海旅客鉄道(JR東海) 名古屋鉄道(名鉄) 廃止路線名古屋鉄道 バス路線バス安城駅を中心として名鉄バスの路線が整備されているが、2000年頃より始まった名鉄バスの路線再編を受けて、現在は新安城駅と安城更生病院を南北に結ぶ安城線、東岡崎駅の東部方面へ向けた岡崎・安城線が運行されているのみで、決して便利とはいえない状況にある。そのため、2000年より名鉄バスが廃止を表明した安城・高棚線を引き継いだうえに新たに市街地を回る市街地線を加える形で市運営のコミュニティバス「あんくるバス」の運行が開始された[82]。その後、名鉄バス安城線への補助を打ち切って南部線を開設するなど運行系統・本数は順次拡大され、現在は10路線が運行されている。北部線以外の路線は、すべて安城更生病院へ向かうため、交通弱者のための病院への足として重要な役割を担っている。2009年からは、碧南市の「くるくるバス」が、市内の榎前町にバス停を設置し、あんくるバスとの乗り継ぎを行っている。一方、現行の名鉄バス路線も、赤字から廃止が言及されており、市が補助金を出して支援を行っている[83][84]。

あんくるバス 10系統(11路線)

高速バス高速バスは、2005年の中部国際空港開業に合わせて知多乗合(知多バス)が南安城駅から空港連絡バスを運行していたが、2016年4月1日廃止された[85]。また、2009年に新宿駅から東名高速道路を経由して名古屋駅を結ぶ「新宿ライナー三河・なごや号」(2012年から「ドリームなごや・三河号」)がJRバス関東とJR東海バスの共同運行により始まり、三河安城駅に停車している。 知多バス 安城・中部空港線(毎日1往復) ドリームなごや号(三河号)(JR東海バス)(JRバス関東)(毎日1往復) 廃路線名鉄バス

道路市内を東西に貫く道路は、国道1号やそのバイパス道路の国道23号(知立バイパス)といった幹線道路がそれぞれ市の北・南を通っており、市の中心部は愛知県道48号岡崎刈谷線が整備されている。 一方で、市内の南北を結ぶ主要道路では慢性的な渋滞が発生し、特に朝夕の通勤・帰宅ラッシュ時には大渋滞となる。そのため、一部の道路では国道1号や名鉄名古屋本線との立体交差事業を進め、渋滞緩和に向けて道路環境整備が行われている。 高速道路※ ICはないが、豊田JCT~豊田南IC間の一部で里町を走っている。(約300m) 国道県道主要地方道

一般県道

自転車の利用自転車専用道路として明治用水緑道が市内を通っている。明治用水の水路を地下に暗渠化し、その上部利用として自転車道(歩道も並走)として整備したもので、全長22kmの豊田安城自転車道など5つの道が設置されている[86]。鉄道・道路はほとんど立体交差しているため分断されることが少なく、幅員もゆったりしているため、使いやすい緑道として普段は中高生の通学やジョギングなどにも利用されている。バイクは通行不可の看板があり、自動車の危険から隔離された安全地帯となっている。 また、安城市内外の人に無料でレンタサイクルを行っている[87]。安城駅南口、安城市役所、デンパーク、桜井公民館など9ヶ所に貸し出し拠点があり、どのサイクルポートでも返却可能。自転車はノーパンクタイヤを使用しており、かごにはスポンサー企業広告が掲示されている。 ナンバープレート教育  戦前には、愛知県立農林学校をはじめとした多くの農業指導機関が設置された。農林学校内に設置された農業補習学校教員養成所は、青年学校教員養成所などをへて1944年に愛知青年師範学校となった。戦後に青年師範学校は県内にあった他の師範学校2校と合併し、愛知学芸大学安城分校となるが、1952年に岡崎市の本部に統合、廃止された。 一方で、1951年に名古屋大学農学部が、安城町の積極的な誘致により、統合計画のあった愛知学芸大学の敷地内に開設され、東山キャンパス(名古屋市千種区)へ移転する1966年まで安城キャンパスとして使用された[88]。また、愛知学泉短期大学(旧・安城学園女子短期大学)が1950年から1978年にかけて小堤町に、1978年から2007年にかけては桜井町にそれぞれキャンパスを構えていた。 小中学校数は、市制施行時には小学校4校、中学校2校だったが、その後の合併や人口増加により、現在は小学校21校、中学校8校まで増えている。また、ブラジル人の子どもの学校として、エスコーラ・サンパウロ安城校がある。 専修学校私立

高等学校県立 私立 中学校小学校

その他の教育施設特別支援学校 インターナショナルスクール 職業能力開発校 観光年間約50万人の利用者がある観光施設としては、堀内公園や安城産業文化公園デンパークなどがある[89]。 名所・史跡城郭

寺院

神社

主な遺跡

観光スポット主な公園

主な文化施設 文化・名物祭事・催事 毎年8月の第一金曜日 - 第一日曜日に開催される安城七夕まつりは、安城市で最大の観光資源となっており、開催期間の3日間で100万人を超す人が訪れる[91]。2007年(平成19年)の愛知県の観光統計では、行事・催事としては県全体で4位、三河地方では最も多くの動員を記録している[89]。仙台、平塚と並ぶ日本三大七夕まつりのひとつとされている。 主な祭事 名産・特産特産品・名物料理

伝統芸能安城市内の三河万歳は東別所町や西別所町で伝わる「別所万歳」と呼ばれるものが室町時代から伝えられてきた。明治時代に入ると、榎前町辺りで尾張萬歳の系統の万歳が興った。戦後、別所万歳は万歳師が少なくなって衰退していったのに対し、榎前町では盛んになっていった。1967年(昭和42年)には三河万歳保存会が発足。しかし、衰退していた別所万歳が由緒正しき三河万歳であると発覚したことから、保存会会員が茨城県在住の別所万歳伝承者に指導を受け、2つの万歳が合わさったものが現在の安城市の三河万歳の形となった[96]。現在、別所系の「神道三河万歳」、尾張系の「御殿万歳」「三曲万歳」の3つの演目が主に演じられている。1995年(平成7年)、西尾市・幸田町とともに三河萬歳(三河万歳)が国の重要無形民俗文化財に指定された。 1964年(昭和39年)、安城市桜井町下谷に伝わる棒の手が愛知県指定無形民俗文化財に指定された。桜井町下谷の棒の手は、永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで総崩れになった今川方の式部太夫某という侍が、桜井に留まって村人に棒の手を教えたことが発祥と伝えられており、「式部流」と呼ばれる[97]。式部流は26種の演目から成り立ち、すべて口伝による伝承が行われてきた。1956年(昭和31年)に保存会が立ち上がり、現在は下谷の小学生高学年が下谷の八幡社や桜井神社の祭礼に向けて指導を受けている。 娯楽施設

スポーツ1950年に開催された愛知国体ではソフトボールの会場に、また1994年のわかしゃち国体では、バスケットボールとソフトボールの会場となった。 愛知国体がきっかけで、安城市ではソフトボール熱が高まり、倉敷紡績安城工場ソフトボール部が国体や全日本大会で優勝。また、安城学園高等学校も1958年の富山国体で優勝するなどした[98]。現在は、日本女子ソフトボールリーグの試合が安城市総合運動公園内のソフトボール場でほぼ毎年開催されている[99]。 バスケットボールでは、実業団のアイシン ウィングス(Wリーグ)が本拠を置いており、安城市体育館(東祥アリーナ安城)やアイシン・エィ・ダブリュ本社敷地内の体育館でも試合が行われる。 刈谷市を本拠地としているシーホース三河は、2019年11月29日に安城市内での新ホームアリーナ建設を発表した[100]。2022年竣工予定で、5000人以上を収容できる施設になる予定である[101]。

出身関連著名人出身著名人戦国武将

政界・官界・財界・学界

安城市長

スポーツ選手

芸能・文化

マスコットキャラクター

脚注注釈 出典

参考文献

外部リンク |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia