伊予国(いよのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。愛媛県にあたる。

「伊予」の名称と語源

伝統的には「伊豫」の名称であり、「伊予」「伊与」の表記も用いられた。常用漢字による現代文表記では「伊予」(豫→予)である。

「伊予」の語源については、諸説がある。

- 温泉説

- 「よ」は道後温泉の「ゆ(湯)」から転訛したものであり、それに発語の「い」を付して「いよ」になったという説である。一時は定説となっていたが、研究者の吉田茂樹が、延喜式に「伊予郡」と「温泉郡」の2つの郡名があり、伊予が道後温泉を指すならば別に温泉郡がある説明がつかないと指摘したことから、今日は否定されているとされる[1]。また、寺内浩他編の『愛媛県の不思議辞典』も、上代特殊仮名遣からみて、一般的には「ゆ」は「よ(乙)」には音韻変化しないとしてこの説を否定する。

- 湧水説

- 研究者の志賀剛の説では、古代人は、温泉以外に湧水も「いゆ」と呼んでおり、これが「いよ」になったとする[1]。古代、水の湧き出ずる所は、特別な地として扱われるようになり、これが湧水の周辺を指す小地域としての地名から、より広い地域、さらには古事記にいう「伊予の二名之島」=四国を指す地名となっていったというものである。

- 坪内寛もこの説を支持し、伊予神社(愛媛県伊予郡松前町)で、同神社は「正四位上」の位を朝廷から授けられた由緒正しい神社であり、祭神を愛比売命(えひめのみこと)と月夜見命(つきよみのみこと)とする。「愛比売」は古事記に、「伊予を愛比売といひ」とあるように愛媛の古名である。また、同名の伊予市上野地区にある神社の旧境内跡地には弥光井(いこい)神社(今日では湧水跡のみ)がある。古代、この地はゆるやかな傾斜地であり、水源に乏しかったことから、湧き水が特別重宝されたと推察されていることから、弥光井神社が伊予の語源であると主張する[1]。

- 弥説

- 谷川士清の『倭訓栞』に載せる説である。伊豫ノ二名ノ洲と呼ばれた四国は国生み神話では淡路島の次に生まれたので、「いよ」は物の重なることを表す「弥」(いや)の意味であるという。

- 預説

- 『豫章記』に載る説である。「天神第六代面足惶根尊」が伊豫国を支配する際に「(伊豫国を)伊(彼に)豫(預ける)」との詔があったという。しかし、「いよ」が倭語であったとすれば、万葉仮名による仮借字の字義で解釈しようとするのは無意味である可能性がある。

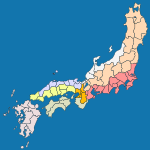

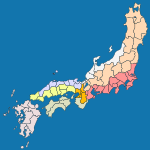

領域

明治維新直前の領域は、現在の愛媛県全域に高知県宿毛市の一部(沖の島町母島・沖の島町鵜来島[注釈 2])を加えた区域に相当する。なお、高知県内の区域は1876年(明治9年)に土佐国に移管されている。

また、中世までは芸予諸島に位置する下島(大崎下島)と豊島も伊予国であった。これらは戦国時代以前は、大山祇神社の寺社領、三島七島の一部であった。文明年間から慶長年間までのいずれかの時期に安藝国豊田郡に編入されたとされる[2]。

沿革

律令制において、伊余国造の領域に加え、久味国造、風速国造、怒麻国造、小市国造の領域を合わせ、成立した。

近代以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(964村・434,408石7斗5升)。幕府領は松山藩預地。太字は当該郡内に藩庁が所在。

- 宇摩郡(56村・22,364石余) - 幕府領、今治藩、西条藩

- 新居郡(53村・36,694石余) - 幕府領、西条藩、小松藩

- 周敷郡(38村・23,142石余) - 松山藩、西条藩、小松藩

- 桑村郡(29村・14,650石余) - 幕府領、松山藩

- 越智郡(106村・46,790石余) - 幕府領、今治藩、松山藩

- 野間郡(29村・16,587石余) - 松山藩

- 風早郡(84村・18,351石余) - 幕府領、松山藩、大洲藩

- 和気郡(25村・16,345石余) - 松山藩

- 温泉郡(36村・22,824石余) - 松山藩

- 久米郡(32村・17,554石余) - 松山藩

- 浮穴郡(102村・38,834石余) - 松山藩、大洲藩、新谷藩

- 伊予郡(41村・27,949石余) - 松山藩、大洲藩、新谷藩

- 喜多郡(83村・33,491石余) - 大洲藩、新谷藩

- 宇和郡(250村・98,828石余) - 宇和島藩、吉田藩

- 慶応4年1月27日(1868年2月20日) - 戊辰戦争により松山藩預地が高知藩預地となる。

- 明治4年

- 明治5年

- 明治6年(1873年)2月20日 - 全域が愛媛県の管轄となる。

- 明治9年(1876年)2月25日 - 宇和郡母島浦・久保浦・小矢野浦・鵜来島(現在の鵜来島および沖の島・姫島の各一部)の所属郡が土佐国幡多郡に変更。

国内の施設

国府

『和名抄』によれば、国府は越智郡にあった。現在の今治市であるが、未だ遺跡は見つかっていない。今治平野にあったことは確実であるが、場所については、古国分・中寺・町谷・上徳・八町など諸説ある。

国分寺・国分尼寺

- 伊予国分寺

- 今治市国分の59番札所国分寺の東方に塔跡があり、基壇の上に心礎を含む12個の礎石が残されている。

- 伊予国分尼寺

- 尼寺は、僧寺の南方約1,300メートルにある桜井小学校の敷地から唐草文軒平瓦が出土しているので、その付近と想定される。

神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、大社7座・小社17座の計24座が記載されている。大社7社は以下に示すもので、全て名神大社である。伊予国の式内社一覧を参照。

- 総社・一宮以下

二宮以下は不詳。

地域

郡

郡市一覧

貞観8年から明治11年までの千年にわたり以下の14郡であった。

- 宇摩郡 - 山田・山口・津根・御井(みい、近井(ちかい))・余戸(あまるべ)

- 新居郡 - 新居・丹上(井上(いのへ))・嶋山・花(立花)・加茂・神部

- 大同4年9月22日(809年11月3日)、同年4月13日(809年5月30日)に即位した嵯峨天皇の諱に触れる為、神野郡を新居郡と改めた(嵯峨天皇の諱は乳母である神野郡出身の神野采女正が努めた事により命名)。

- 周敷郡 - 田野・池田・井出・吉田・石井・神戸・余戸

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。周桑郡の一部となる。

- 桑村郡 - 籠田(こた)・御井・津宮(つのみや)

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。周桑郡の一部となる。

- 越智郡 - 朝倉・高市(たけち)・桜井・新屋(にひや)・拝志(はやし)・給理(こほり)・高橋・鴨部・日吉・立花

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。越智郡の一部となる。

- 野間郡 - 宅万・英多(あがた)・大井・賞多(さがた)・神戸

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。越智郡の一部となる。

- 風早郡 - 栗井・河野・高田・難波・那賀

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。温泉郡の一部となる。

- 和気郡 - 高尾・吉原・姫原・大内

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。温泉郡の一部となる。

- 温泉郡 - 桑原・埴生(はぶ)・立花・井上(いのへ)・味酒(まさけ)

- 1889年(明治22年)12月15日、温泉郡の一部が松山市となる。

- 1897年(明治30年)4月1日、温泉郡を廃する。温泉郡の一部となる。

- 久米郡 - 天山・吉井・石井・神戸・余戸

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。温泉郡の一部となる。

- 浮穴郡 - 井門(いど)・拝志・荏原(えばら)・出部(いづべ)

- 1878年(明治11年)12月16日、上浮穴郡と下浮穴郡を編制する。

- 1897年(明治30年)4月1日、下浮穴郡を廃する。温泉郡と伊豫郡の各一部となる。

- 伊予郡 - 神前(かむざき)・吾川(あがわ)・石田・岡田・神戸・余戸

- 1897年(明治30年)4月1日、廃する。温泉郡と伊豫郡の各一部となる。

- 喜多郡 - 矢野・久米・新屋

- 貞観8年11月8日(866年12月18日)、宇和郡を割いて郡を置く。

- 宇和郡 - 石野(いはの)・石城(いはき)・三間(三門)・立間(立門)

- 1878年(明治11年)12月16日、西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡、南宇和郡を編制する。

※郷名は『和名抄』による。

江戸時代の藩

人物

国司

伊予守

伊予介

伊予掾

守護

鎌倉幕府

(出典は『愛媛県史 人物』[3])

室町幕府

- 河野通盛: 1336年 - ?

- 岩松頼有: 1340年 - 1341年

- 細川頼春: 1342年 - ?

- 河野通盛: 1351年 - 1354年

- 細川頼之: 1354年 - 1379年

- 河野通堯: 1379年 - ?

- 河野通能: 1380年 - 1394年

- 河野通之: 1394年 - 1411年

- 河野通久: 1414年 - 1435年

- 河野教通: 1435年 - 1444年

- 河野通春: 1449年 - ?

- 河野教通: 1450年 - 1453年

- 河野通春: 1453年 - 1455年

- 細川勝元: 1455年 - ?

- 河野通春: 1459年 - ?

- 細川賢氏: 1465年 - ?

- 河野教通: 1473年 - 1477年

- 河野通春: 1477年 - 1482年

- 河野通篤: 1482年 - 1485年

- 河野通直: 1499年 - ?

- 河野通宣: 1500年 - 1519年

- 河野通直: 1519年 - 1550年

戦国時代

戦国大名

豊臣政権の大名

- 小早川隆景: 伊予一国35万石(湯築城)、1585年 - 1586年(筑前・筑後37万石に移封)

- 粟野秀用:正木10万石(正木城)→13万石→16万石、1585→1595(豊臣秀次に連座して斬首・改易)

- 安国寺恵瓊: 和気郡2万3,000石 → 6万石、1585年 - 1600年(関ヶ原の戦い後改易)

- 来島通総・通親: 風早郡1万4,000石、1585年 - 1600年(関ヶ原の戦い後改易、その後豊後森藩に移封)

- 戸田勝隆: 大洲7万石(大洲城)、1587年 - 1594年(無嗣断絶)

- 福島正則: 今治11万石(湯築城)、1587年 - 1595年(尾張国清洲24万石に移封)

- 池田景雄: 今治7万石、1595年 - 1598年(死亡、嫡子の秀氏が2万石を相続)

- 藤堂高虎: 板島7万石 → 8万石(板島丸串城)、1595年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、伊予今治藩20万石に移封)

- 加藤嘉明: 伊予郡正木(正木城)6万石 → 10万石、1595年 - 1600年(関ヶ原の戦い後、20万石に加増され、松山に築城し伊予松山藩となる)

- 池田秀氏: 大洲2万石、1598年 - 1600年(関ヶ原の戦い後改易)

- 小川祐忠: 今治7万石(国分城)、1598年 - 1600年(関ヶ原の戦い後改易)

武家官位としての伊予守

伊予国の合戦

脚注

注釈

出典

参考文献

関連項目

ウィキメディア・コモンズには、

伊予国に関連するカテゴリがあります。

|

|---|

| 五畿七道 |

|  畿内 東海道 東山道 北陸道 山陰道 山陽道 南海道 西海道 畿内 東海道 東山道 北陸道 山陰道 山陽道 南海道 西海道 |

|---|

| 五畿八道 |

|

|---|

| - |

|

|---|

|

|