|

GoulagLe Goulag (en russe : Гулаг) est l’organisme central gérant les camps de travail forcé en Union soviétique. La police politique placée à la tête du système pénal développa le Goulag comme instrument de terreur et d'expansion industrielle. Cette administration pénitentiaire connut une croissance constante jusqu'à la mort de Joseph Staline, à mesure que de nouveaux groupes étaient incarcérés et déportés, et que ses prérogatives économiques se développaient.  Le terme « Goulag » est un acronyme apparu en 1930 et formé d'après le russe Главное управление лагерей, Glavnoïé oupravlenie laguereï, qui signifie « Administration principale des camps ». Cette division administrative de la police politique russe a été créée en juillet 1934 lors de la réorganisation de la Guépéou et de son rattachement au NKVD, nouvellement créé. Avant la création du Goulag, les camps de travail étaient placés sous l'autorité de chaque ministère des républiques concernées : jusqu'en 1930, le ministère de l'Intérieur, puis de 1930 à 1934 le ministère de la Justice[1]. Le dernier camp correctionnel de travail, Perm-35, fut fermé en 1991. Perm-36, le dernier encore sur pied en Russie, abrite le musée de l'histoire de la répression politique et du totalitarisme en URSS. Jusqu’à 18 millions de personnes seraient passées par le Goulag à l'époque de la dictature stalinienne. DéfinitionLe terme de goulag est parfois utilisé pour désigner un « camp correctionnel de travail » (Исправительно-трудовой лагерь). Il s'agit d'un abus de langage, l'appellation d'un tel camp étant « camp du Goulag ». Le terme « Goulag » désignant une administration, comprend deux grandes catégories (administratives) de lieux de travail forcé : les « camps de travail » et les « colonies de travail »[2]. Considérés comme caractéristiques du régime soviétique, les camps de travail du Goulag ont détenu en nombre des victimes du système totalitaire en place : outre des criminels de droit commun, y ont été également enfermés des dissidents et des opposants réels ou supposés de toutes sortes. Le nombre de camps a varié, culminant en URSS à plusieurs milliers, regroupés en 476 complexes en 1953, à la mort de Joseph Staline[3]. Un grand nombre de camps se trouvaient dans les régions arctiques et subarctiques, comme les camps notoires de l’Oural septentrional : Vorkouta et le réseau du bassin de la Petchora, les îles Solovki en mer Blanche, et un grand nombre en Sibérie (notamment ceux de la Kolyma).  Les statistiques divisent les historiens depuis l'ouverture des archives soviétiques en 1989. Selon certains historiens, 10 à 18 millions de personnes séjournèrent dans les camps du Goulag (1,6 million de détenus y mourant, victimes de maladies et de traumatismes provoqués par la faim, l'épuisement et le froid, ou sous les balles des gardiens)[4],[5] et plusieurs millions furent exilées ou déportées dans diverses régions de l'Union soviétique[6],[7]. Pour d'autres le nombre impressionnant de détenus se limite à quelques millions entre 1934 et 1953. 963 766 d'entre eux périrent de faim et d'épuisement ; mais surtout pendant les années de guerre 1941-1945 imposées à l'URSS par l'invasion allemande. Entre 1921 et 1953, sur 4 060 306 personnes condamnées, 799 455 furent exécutées, dont 681 692 dans les années 1937-1938[8]. Toujours en 1993, Nicolas Werth citait un chiffrage légèrement inférieur sur la base d'une autre source d'archive : le , le procureur de l’URSS, le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur envoyèrent une note à Nikita Khrouchtchev communiquant des estimations pour une période un peu plus étendue « entre le et le : 3 777 380 condamnations pour « activités contre-révolutionnaires » par les « collèges spéciaux » et les « troïkas » de l’OGPU et du NKVD ; le collège militaire de la Cour suprême et les tribunaux militaires ». 642 980 d'entre eux furent condamnés à mort[9]. On y ajoutera la déportation de 2 100 000 personnes lors de la dékoulakisation entre 1929 et 1933, dont en 1930 et 1931 1 800 000 paysans qualifiés de koulaks. Parmi eux 530 000 à 600 000 hommes, femmes et enfants moururent[10]. En 2017, Nicolas Werth et Luba Jurgenson évoquent les chiffres de 20 millions de détenus et 4 millions de morts dans leur ouvrage Le Goulag entre 1929 et 1954[11]. Débats sur la réalité du phénomènePendant toute la guerre froide, l'existence de lieux de détention en URSS comme dans tout autre pays était admise, mais celle du Goulag en tant que réseau massif de camps de travaux forcés utilisé pour la répression politique, était niée non seulement par les autorités soviétiques, mais aussi contestée par la presse communiste internationale[12], y compris par des historiens universitaires reconnus et par des écrivains ou journalistes comme, aux États-Unis, Walter Duranty[13] et en France, Louis Aragon, Jean Bruhat, Jean Bruller, Pierre Courtade, Pierre Daix, Roger Garaudy, Fernand Grenier, Jacques Jurquet[14], Louis Martin-Chauffier, Claude Morgan, ou André Wurmser. Les témoins, tels Jacques Rossi, David Rousset, Boris Souvarine[15] ou Alexandre Soljenitsyne étaient considérés par ces auteurs comme des agents d'influence de la CIA ou des affabulateurs mus par un anticommunisme « viscéral »[16]. Après 1986, à partir de la glasnost, les archives commencent à s'ouvrir, les autorités soviétiques reconnaissent les faits et les journalistes et historiens sympathisants cessent de les nier (tout en continuant, pour certains, à les relativiser)[12]. Une polémique résiduelle, au sujet de l'accès aux archives soviétiques, perdure depuis la dislocation de l'URSS : Nicolas Werth et Jean-Louis Margolin estiment que « les statistiques du Goulag et des exécutions staliniennes ont été établies avec un haut degré de précision » et que présenter les archives des ex-pays communistes comme très peu ouvertes « fera sourire tout historien des communismes d'Europe et de Russie », tandis que Stéphane Courtois affirme : « Une telle remarque ne fait pas rire du tout l'historien du communisme que je suis. […] Chacun sait que les archives du KGB et de l'Armée rouge demeurent largement fermées »[17]. En fait, c'est surtout depuis 2015 que l'accès à ces archives est redevenu difficile et que les crimes de la période soviétique sont à nouveau sinon niés, du moins largement occultés, tandis que leur évocation est criminalisée[18]. Sources et historiographieAccès à la documentationLa recherche historique ne put commencer qu'après la dislocation de l'URSS et l'ouverture partielle des archives. Auparavant, le débat se résumait souvent à une polémique entre antisoviétiques et prosoviétiques[19]. Les uns publiaient les témoignages de rescapés des camps, comme David Rousset[20] ou Jacques Rossi ; d'autres, comme Alexandre Soljenitsyne dans L'Archipel du Goulag mettent en parallèle des témoignages de rescapés avec les lois et décrets soviétiques en application desquels les prisonniers avaient été déportés, ce qui décrédibilisa les dénégations comme celles de Pierre Daix ou de Roger Garaudy, et obligea des auteurs communistes comme Jean Elleinstein à reconnaître l'existence du Goulag, tout en relativisant son importance et la dureté des conditions de transport et de détention[21] ; plus tard, Elleinstein reconnut toute l'importance du phénomène et rompit définitivement avec la ligne officielle, cinq ans avant que l'URSS elle-même admette officiellement avoir mis en place ce système[22] et envisage d'y mettre fin (une réduction très importante du nombre des camps et de détenus eut lieu entre 1986 et 1991, pendant la Glasnost et la Perestroïka). Intérêt du sujetDes témoignages et études sur les camps de travail forcé en URSS apparaissent dès la fin des années 1920[23], puis au cours des années 1930, 1940 et 1950[20]. Ce travail est souvent le fait de militants occidentaux peu nombreux, socialistes ou trotskistes, en tout cas anti-staliniens, et parfois en lien avec des dissidents russes. Toutes les publications ne sont pas sérieuses : les anti-communistes aussi cherchent à amplifier le phénomène concentrationnaire soviétique, pour délégitimer le communisme[24]. En Union soviétique, les textes les plus importants sont souvent à la frontière entre le témoignage et le récit littéraire d'événements réels et de vies détruites. Profitant du « Dégel » qui accompagne les premières années de la déstalinisation, certains sont même publiés dans des revues officielles, comme le roman d’Alexandre Soljenitsyne Une journée d'Ivan Denissovitch, en 1962 dans la revue Novy Mir. Mais la plupart circulent sous le manteau sous la forme de samizdat, tels les Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov évoquant les camps de la Kolyma ou de l'Oural[25], Vichera[26], ou Elguen, le camp d’Evguénia Guinzbourg. Après avoir circulé clandestinement en URSS, les textes sont repris en Occident : le témoignage d'E. Ginzburg est publié en 1967 en France. La publication en 1973 de L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsyne marque un tournant. Le terme Goulag et la thématique concentrationnaire du régime soviétique deviennent de notoriété publique ; la glasnost de la fin des années 1980 les diffuse officiellement en URSS. Débats historiographiquesUne fois l'existence du Goulag et les conditions de vie des détenus admises par tous, certains historiens comme Stéphane Courtois et ses coauteurs dans Le Livre noir du communisme, se livrèrent à des comparaisons entre les camps de concentration nazis et les camps soviétiques[27], soulignant que le Goulag commençant, observé par les officiers de la Reichswehr allemande en manœuvre en URSS pour contourner les interdictions du Diktat de Versailles, a pu techniquement servir de modèle aux camps de concentration allemands : même disposition intérieure des baraquements et des camps, mêmes rythmes de travail, même utilisation économique, mêmes méthodes d'arrestation, d'interrogatoires et de transport des prisonniers, et une similitude idéologique dans la définition préalable d'une « humanité nouvelle délivrée de toute aliénation bourgeoise » d'un côté, et d'un « ramassis de parasites, de nuisibles, de corps étrangers au peuple » de l'autre[28],[29], à ceci près qu'en Russie soviétique les discriminations contre ces « ennemis du peuple » étaient, dans un premier temps, surtout sociales, alors qu'en Allemagne nazie elles furent surtout ethniques. Dans les deux cas, les victimes furent enfermées et déportées soit pour ce qu’elles étaient (« asociaux », Juifs, Roms, homosexuels, anciens bourgeois, aristocrates, koulaks, Témoins de Jéhovah), soit pour ce qu'elles faisaient (dissidents, opposants, résistants, saboteurs pendant la Seconde Guerre mondiale). Si les nazis ont, en outre, tenté d'exterminer les handicapés, le régime soviétique, de son côté, a aussi pratiqué les discriminations sur critère ethnique[30], voire de diplôme (les personnes instruites, les officiels et les officiers) en déportant, en partie ou dans leur totalité, les peuples des pays baltes, de Pologne (massacre de Katyń), d'Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie, de Crimée (les Tatars), du Caucase (les Karatchaïs, les Tchétchènes, les Ingouches, les Balkars, les Meskhètes) etc.[31],[32], sous toutes sortes de prétextes (le plus courant étant qu'ils étaient susceptibles de s'allier à l'Allemagne contre la Russie). Côté soviétique toujours, même s'il n'y eut pas de politique visant à déporter la totalité des Juifs, on déporta néanmoins les Juifs du « Comité juif antifasciste »[33] en 1946 comme « ennemis du peuple ». D'après Alexandre Zinoviev[34], le phénomène « communaliste »[35] a pu également jouer un rôle dans cette terrifiante concentration de prisonniers : de nombreuses personnes ont été emprisonnées au Goulag pour des faits que l'on pourrait qualifier d'anecdotiques, absurdes et sans intérêt (avoir posé une veste sur un buste de Lénine parce qu'il n'y avait pas de porte-manteau dans la pièce, ou avoir enveloppé du poisson dans un journal représentant Staline), voire sans accusation motivée, simplement parce que les sections locales de la Tchéka-GPU-NKVD avaient un « plan d'arrestations » à tenir[36]. Cette concentration n'est pas issue d'un programme d'extermination comme ce fut le cas pour les camps nazis, mais des discriminations sociologiques du communisme soviétique élargies jusqu'à l'absurde avec son évolution en stalinisme. Sans programme d'extermination initial, elle a quand même atteint environ 18 millions de personnes en URSS, dont environ 2 millions sont mortes avant la fin de leur peine, mais sur une période plus longue que pour les camps nazis ; il n'y a pas de chiffres permettant d'évaluer le nombre de morts après la fin de la peine (à laquelle succédait, généralement, une relégation dans la région où la peine avait été effectuée) ; il est possible que nombre des ex-détenus mouraient peu de temps après leur libération, en raison des séquelles physiologiques[37],[38],[39]. Les deux systèmes ont cherché à déshumaniser les victimes par et dans un langage[40] visant à rendre leur déportation et/ou destruction « acceptable » ; l’humiliation des victimes était ainsi triple : par les crimes fictifs dont elles étaient accusées, par les épithètes dont elles étaient affublées, puis par le silence entourant les conditions de leur déportation ou de leur mort, relayé par tous ceux qui niaient l'existence de tels traitements. Cependant, le Goulag se démarquait des camps nazis sur plusieurs points : d’abord, le système concentrationnaire soviétique a duré beaucoup plus longtemps que le système nazi et a comporté plus de 600 camps alors que le système allemand n'a pas dépassé 50 ; ensuite, les prisonniers soviétiques survivants pouvaient être libérés à l'issue de leur peine (même si celle-ci était prolongée) et étaient alors assignés à résidence dans la région par les autorités, dans le but de peupler des régions lointaines ou de climat difficile, où les non-prisonniers rechignaient à s'installer[38]. Margarete Buber-Neumann, militante communiste qui a personnellement transité à la fois par les camps nazis et soviétiques, souligne, elle aussi, les nombreux points communs, et par ailleurs, des témoignages de prisonniers de guerre allemands ou italiens en URSS (par exemple, Eugenio Corti dans Le Cheval rouge), décrivent des conditions de vie semblables à celles des prisonniers soviétiques en Allemagne. En revanche, Primo Levi, dans un appendice à Si c’est un homme publié en 1976, affirme que le taux de mortalité était largement supérieur dans les camps nazis que dans ceux d'Union soviétique (assertion invérifiable, tant ce taux était variable d'un camp à l'autre et d'une période à l'autre à l'intérieur de chaque système ; toutefois, il est évident que les centres de mise à mort allemands et leur fonctionnement industriel ont largement fait grimper le taux du côté nazi)[41]. L’autre débat historiographique concerne le nombre des victimes du Goulag. L’historien et dissident Roy Medvedev affirmait que, durant les Grandes Purges de 1937-1938, le nombre de détenus au Goulag avait augmenté de plusieurs millions, et que 5 à 7 millions de personnes avaient été victimes de la répression. Grâce à l’ouverture des archives soviétiques, des données fiables existent pour les quatorze années du au : elles montrent que, dans l’ensemble des camps du Goulag, 963 866 prisonniers sont morts, soit environ 69 000 par an ; comme la mortalité était d'un peu plus de 10 % des déportés, cela permet d'évaluer leur nombre total durant ces 14 ans à environ dix millions (5 % de la population)[28],[38]. En 1970, Soljénitsyne évaluait à 10 millions le nombre de personnes passées dans les camps soviétiques ; les historiens du Livre noir du communisme auquel adhère la journaliste du Monde, Marie Jego, parlent de 15 à 18 millions de détenus au total[4]. Peut-être ajoutent-ils des gens morts pendant le transport et des déportés hors-Goulag (les trains débarquaient les déportés et leurs gardiens armés en Asie centrale et en Sibérie, avec des vivres pour quelques semaines, des pelles, des pioches et des scies, et l'ordre formel de s'installer et de rester là, non en camp, mais en construisant un village[38], sans condamnation ni peine (mais avec les encouragements du Parti). De son côté, le chercheur Nicolas Werth indique que la grande majorité des personnes déportées dans les années 1930 étaient des innocents pris dans la rue pour compléter les quotas de déportation, et qui purgeaient, sauf exception, des peines de droit commun n’excédant pas cinq ans. Celui-ci, coauteur du Livre noir du communisme, se faisait reprocher en 1997 par l'historienne politologue Lilly Marcou dans le Monde d'avoir repris en quelques années les anciens chiffres astronomiques de Robert Conquest (20 millions de morts) qu'il s'était fait fort de dégonfler en 1993 (2 millions de morts) [42]. Il s’agissait d’une abondante main-d’œuvre servile pour les gigantesques chantiers de l'URSS, et d’un moyen de peupler des régions lointaines au climat difficile, tout en les russifiant (puisque la seule langue commune entre déportés et autochtones est le russe). Le renouvellement considérable de la population des camps rend très difficile un bilan définitif. Les confusions entre le nombre total de personnes déportées pendant la période stalinienne et le nombre de personnes détenues à un moment donné produit parfois des estimations exagérées du nombre de victimes, même chez des auteurs dont le sérieux est indiscutable, mais qui ont travaillé avant 1991, comme Rudolph Joseph Rummel sur Présentation de l’auteur en anglais, professeur émérite à l’université d’Hawaï; inversement, la minimisation ou la relativisation du phénomène existent aussi dans certains ouvrages comme Le Siècle des communismes notamment sous la direction de Bernard Pudal, ouvrage qui ne nie rien, mais passe le Goulag et ses victimes par les profits et pertes d'une « expérience » politique et sociale aux idéologues de laquelle toute « intention criminelle » est déniée. Dans les années 2000, Nicolas Werth reprend l'enquête et les chiffrages de 1993. Il y estime la mortalité dans les camps de concentration soviétiques dans l'avant-guerre entre 3 et 7 %, et, dans l'après-guerre, entre 0,4 et 1,2 %. Abordant la question du parallèle entre les camps de concentration soviétiques et nazis (qu'ils soient d'extermination de races ou de travail forcé pour les prisonniers politiques), il écrit : « point important à préciser : en aucun lieu, ni à aucun moment, la mortalité des camps de travail soviétiques n’a atteint celle que l’on a pu observer dans les camps de concentration nazis durant la guerre, et qui était de l’ordre de 50 à 60 % »[43]. Il souligne également la qualité des travaux réalisés par les historiens russes sur ce sujet, notamment Istoria Stalinskogo Gulaga, publiée en 7 volumes par les éditions Rosspen en 2004[44]. En 2004, l'ONG russe de défense des droits de l'homme Memorial publie, après dix ans de recherches, un CD-ROM contenant les noms de 1,3 million de victimes de la répression stalinienne. Elena Jemkova, directrice exécutive de Memorial, estime qu’il y a eu au moins dix fois plus de victimes : « Pour terminer ce travail, il nous faudrait logiquement encore cent ans de recherches ! À ce jour, nous avons répertorié sur nos cartes seulement 1 % des cimetières du goulag, éparpillés sur tout le territoire russe[45]. » Camps soviétiques vus de l’OccidentEn mai 1944, le vice-président américain Henry Wallace se rend dans la région de la Kolyma. Les autorités soviétiques lui font visiter la ville de Magadan en prenant soin de cacher les prisonniers. Des membres des jeunesses communistes se déguisent en mineurs et répondent à ses questions. Il repart admiratif, mais trompé, car il faut que les États-Unis continuent à envoyer de la nourriture et du matériel à son allié soviétique pour terminer la guerre. Avec la guerre froide, les choses changent : en 1949, la bibliothèque du Congrès et l’AFL présentent un rapport à l’ONU dénonçant les camps[46]. En France, une partie de la gauche s’est longtemps livrée à la négation des crimes soviétiques : en 1945, Staline apparaît en Occident comme « le libérateur de l’Europe de l’Est ». Par dogmatisme idéologique ou par intérêt électoraliste, cette gauche considère les témoignages des survivants des camps comme des affabulations, et traite ces derniers d’« agents provocateurs » probablement « stipendiés par l’impérialisme capitaliste » : ils se sentent alors « condamnés une seconde fois ». En 1946, Victor Kravtchenko, haut fonctionnaire soviétique, publie J’ai choisi la liberté aux États-Unis, où il est réfugié. Il y décrit la terreur stalinienne et les camps. En France, l’éditeur reçoit des menaces et les Lettres françaises traitent l’auteur de menteur et l’attaquent en justice[47]. David Rousset, ancien déporté, crée en la Commission internationale contre le régime concentrationnaire (CICRC), qui entreprend des enquêtes sur les situations espagnole, grecque, yougoslave et soviétique. Pour la première fois en France, il utilise le terme russe de « Goulag » pour désigner le système concentrationnaire soviétique. Ceci lui vaudra d’être traité de « trotskyste falsificateur » par les Lettres françaises à qui il intentera un procès qu’il gagnera en 1951. Lors des audiences, la députée communiste Marie-Claude Vaillant-Couturier déclare : « Je considère le système pénitentiaire soviétique comme indiscutablement le plus souhaitable dans le monde entier »[48]. À la lecture du rapport secret du XXe congrès du Parti communiste d’Union soviétique publié dans le journal Le Monde en , Maurice Thorez et Jacques Duclos crient au faux grossier[49]. Il faut attendre les années 1970 pour que le négationnisme du Goulag reflue. Les écrits d’Alexandre Soljenitsyne, les mémoires des détenus paraissent en Occident et décrivent les conditions de vie des zeks (détenus). Les procès en URSS de plusieurs écrivains russes soulèvent l’indignation : l’internement de Jaurès Medvedev en hôpital psychiatrique provoque de nombreuses protestations. La dissidence soviétique informe le public au moyen des samizdats qui sont des journaux clandestins. Les rapports d’Amnesty International prennent désormais en compte la réalité du système concentrationnaire. Les États-Unis défendent les refuzniks et dénoncent les atteintes aux Accords d’Helsinki. Le , le prix Nobel de la paix est attribué à Andreï Sakharov ; son exil à Gorki dans les années 1980 provoque des mouvements internationaux de soutien. Du Katorga tsariste au Goulag soviétiqueL’évolution du Goulag a suivi l’histoire du pays. Les premiers « camps de concentration » (terme venu des camps d'internement anglais lors de la guerre des Boers en Afrique du Sud[50]) sont créés par les deux camps en lutte au cours de la guerre civile russe, bolcheviques et blancs[51]. Les camps mis en place par les bolcheviks étaient situés à l’extérieur des villes et destinés à accueillir les « éléments peu sûrs » (aristocrates, marchands, etc.) pour un régime menacé par la guerre civile. Les protagonistes du conflit reprenaient ainsi à leur compte le système carcéral des camps de travail, les katorgas, qui existaient déjà dans l'Empire russe. L’Empire russe utilisait en effet depuis le XVIIe siècle des brigades de travail forcé en Sibérie[5]. Les objectifs assignés aux camps de travail n’avaient pas changé depuis l’époque impériale : éloigner les opposants politiques[52], et sous Staline, les marginaux, peupler de façon autoritaire les régions vides, exploiter les ressources de l’immense Russie et terroriser la population. Staline ajouta aussi la fonction de rééducation : le travail forcé devait transformer le monde ancien et forger un « Homme nouveau ». Terreur rouge Pendant la guerre civile russe (1918-1921), la Terreur rouge expédie dans les camps (principalement dans les Îles Solovki) un total de 150 000 à 400 000 personnes qualifiées d’« ennemis du peuple » : mencheviks, « contre-révolutionnaires », membres « déviationnistes » du parti communiste, victimes de l’épuration politique. Lénine engagea la répression pour sauver la révolution russe et maintenir les bolcheviks au pouvoir. Il décide en , en accord avec le gouvernement révolutionnaire, « l’arrestation des saboteurs-millionnaires, qui voyageaient en train dans des compartiments de première ou deuxième classe. Je suggère de les condamner à six mois de travaux forcés dans une mine »[53]. Les catégories arrêtées par la Tchéka sont dès le départ très floues et aléatoires : la qualification « ennemi de classe » est employée de manière arbitraire, comme sous la Terreur de la Révolution française. Les condamnations des tribunaux révolutionnaires se font dans la précipitation. Des banquiers, des marchands, des prêtres sont alors expédiés dans les prisons qui sont vite surpeuplées. Trotski puis Lénine décident d’utiliser des « camps de concentration » (kontslaguer) en reprenant l’infrastructure des camps de prisonniers de guerre qui viennent d’être vidés après le traité de Brest-Litovsk (). L'idée originelle de ces camps est d'être un remplacement à la prison bourgeoise qui, selon la propagande communiste, conduit à la dégradation de l'individu et empêche sa réinsertion, alors que le goulag favorise la rééducation par le travail collectif[54]. Le , le décret no 45, Au sujet des camps de travaux forcés, paraît dans le no 81 des Izvestia, l'organe du gouvernement soviétique. Il est signé par le chef de l'État, Mikhaïl Kalinine. Son rédacteur est le chef de la Tchéka, Félix Dzerjinski, appliquant la directive de Lénine et du gouvernement[55]. Entre 1920 et 1923, la Russie soviétique compte 84 camps[56] regroupant environ 25 000 prisonniers, soit un peu plus du tiers de la population carcérale en Russie soviétique estimée à 70 000 détenus[57]. Mais bientôt, la place venant à manquer, il faut créer des camps spécifiquement soviétiques : en 1923, les camps des îles Solovki deviennent un modèle pour le régime. Afin de stimuler la production, les rations alimentaires sont distribuées en fonction du travail effectué[58]. Goulag soviétiqueLe renforcement du pouvoir de Staline à partir de 1927 aggrave encore la situation. La collectivisation et la planification de l’économie marquent un « grand tournant » dans l’histoire soviétique. Le régime passe à une répression systématique et organisée, transférant à la police politique les prérogatives pénitentiaires nécessaires à sa transformation en acteur clé de l'industrialisation et de la colonisation intérieure du pays. En 1928, la commission Ianson est chargée par le politburo de réfléchir à l’organisation générale des camps de travail. Ses travaux vont être largement infléchis par les nouvelles orientations du camp « laboratoire » des îles Solovki, sous l'influence d'un ancien déporté, devenu en moins de trois ans chef de camp, Naftali Frenkel. Selon Anne Applebaum, même si Frenkel n'a pas inventé chaque aspect du système, il a trouvé le moyen de faire d'un camp de prisonniers une institution économique rentable, et il le fit à un moment, en un lieu et d'une manière qui ne pouvaient qu'attirer l'attention de Staline[59]. Selon ce système, le travail se payait en nourriture à partir d'une distribution très précise des vivres. Frenkel divisa les prisonniers du SLON en trois groupes :

Chaque groupe recevait des tâches différentes, des normes à satisfaire — et une ration leur correspondant et établissant des différences drastiques entre les déportés[60]. En somme, les invalides recevaient une ration réduite de moitié par rapport aux déportés les plus forts[58]. En pratique, le système partageait les prisonniers très rapidement entre ceux qui survivraient et les autres. Sous les ordres de Frenkel, la nature même du travail réservé aux prisonniers changea, depuis l'élevage de bêtes à fourrures ou la culture de plantes tropicales vers la construction de routes ou l'abattage des arbres. Dès lors, le régime du camp changea également et évolua vers la rentabilité du travail et le SLON se développa au-delà de l'archipel des îles Solovki[61] jusque dans la région d'Arkhangelsk, sur le continent, et de là à des milliers de kilomètres des îles Solovki, où Frenkel envoya des équipes de forçats[62]. En revanche, tout ce qui ne contribuait pas directement à l'économie du camp fut abandonné : ainsi, toute prétention de rééducation tomba — fait général aux camps du Goulag à partir des années 1930. Par un décret officiel en date du , Staline et ses collaborateurs fondent l’institution que l’on connaît sous le nom de Goulag, confiant successivement sa gestion à la Guépéou, au NKVD, puis enfin au MVD. Des camps sont ouverts en Russie d’Europe et en Sibérie, en Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan, Mongolie, et plus tard en Tchécoslovaquie, Hongrie et Pologne. Staline s’intéressa de près à l’administration et aux performances des camps, en particulier ceux des canaux et ceux de la Kolyma. Les prisonniers travaillant sur le canal de la mer Blanche sont vite appelés « zek » du sigle du chantier (« z/k » pour zaklioutchonny) qui sera par la suite attribué à tous les détenus du Goulag. L’industrialisation rapide voulue par Staline donne lieu à des erreurs qui sont imputées aux « saboteurs » de toutes sortes. Le stakhanovisme ne supporte aucun échec et les ouvriers qui ne travaillent pas assez sont envoyés au Goulag. L’exploitation des mines d’or de la Kolyma par les prisonniers répond à la volonté de Staline de faire de l’URSS une puissance industrielle. Face aux menaces de boycott des produits soviétiques à l’étranger[64], Staline décide de renommer les camps de concentration (kontslaguer) en « camps de redressement par le travail ». Dès la fin des années 1920, des milliers de communistes — notamment de la gauche liée à Léon Trotski sont déportés ; beaucoup sont exécutés durant les années 1930. « Dékoulakisation »L’instauration du Goulag rend la répression encore plus féroce. Ainsi, le premier Plan quinquennal donne le coup d’envoi de la collectivisation des terres. Les paysans russes résistent et Staline veut la liquidation des koulaks, les paysans dits « aisés » (bien qu’il s’agisse généralement de paysans simplement réfractaires à la collectivisation). La loi du prévoit la peine de mort ou le Goulag pour « toute escroquerie au préjudice d'un kolkhoze ». En 1930-1932, 2 millions de paysans (soit 380 000 foyers) sont déportés dans des villages d’exilés[65], 100 000 dans les camps du Goulag[66], qui passent, de 1930 à 1935, de 179 000 à près d’un million de détenus[67]. On évalue à 10 % par an la mortalité des « déplacés spéciaux »[68]. « L'opération koulak » définie par le décret no 00447 du fit le plus grand nombre de victimes. Elle visait les « éléments socialement nuisibles » et « appartenant au passé » : les ex-koulaks enfuis cherchant du travail (les sources policières indiquent 600 000 ex-koulaks assignés à résidence). Pour cette opération, des quotas par région et des catégories (la première catégorie signifiant l'exécution, la seconde, une peine de dix ans de camp systématiquement reconduite si le détenu était encore en vie au bout de dix ans[69]) furent établis par Staline auprès des dirigeants du Parti. Les quotas furent largement dépassés par les responsables locaux voulant afficher leur zèle. Les suppléments demandés furent souvent ratifiés par le Politburo. Devant l'engorgement des prisons, la catégorie no 1 fut augmentée. Au lieu des quatre mois prévus, l'opération en dura quinze. Les quotas initiaux furent pulvérisés :

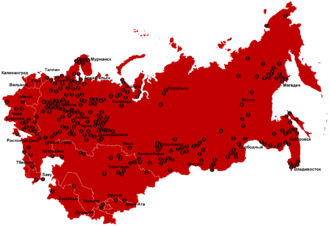

Selon les chiffres du NKVD, des opérations similaires entre et novembre 1938 comptabilisèrent l'arrestation de 335 513 personnes, dont 75 % furent classées catégorie no 1[70]. À la fin de l'année 1940, les koulaks constituent près de 90 % des déplacés spéciaux[71]. À la fin de 1943, le nombre de ces derniers tombe à 670 000, grâce à la libération de 80 000 enfants et, surtout, à l'enrôlement d'hommes de seize à cinquante ans (excepté les « chefs de famille anciennement koulaks »). À la fin des années 1940, le contingent des ex-koulaks se réduit considérablement (environ 120 000 au début de 1949, moins de 25 000 au 1er janvier 1953), une baisse due essentiellement à l'extinction naturelle des koulaks dont une petite partie seulement s'est vue libérer[72]. Ils sont alors remplacés par de nouveaux contingents constitués de peuples déportés, de ressortissants des territoires annexés de l'Ouest et de rapatriés de l'étranger[73],[71]. Grande Terreur et Grandes Purges (1936-1938)En 1936-1938, Staline décide d’éliminer ses ennemis réels et supposés par une vague de répression. Durant la Grande Terreur, c'est toute la société soviétique qui est visée ; les victimes du Goulag sont des fonctionnaires, des membres du PCUS, des militants du KPD ayant fui le nazisme, des officiers, des journalistes, des scientifiques et des historiens, la plupart des militants communistes qui ont fait la révolution ; pratiquement, n'importe qui peut faire l'objet de la répression. La période est marquée par les procès de Moscou et animée par la volonté de tuer des prisonniers directement ou indirectement : « Dès 1937, il [Staline] signa des ordres adressés aux patrons régionaux du NKVD, indiquant des quotas de gens à arrêter (sans préciser la cause) dans telle ou telle région »[74]. Selon le rapport secret de la commission spéciale sur les crimes du stalinisme lu le 9 février 1956 devant les membres du Praesidium du Comité central du PC, les répressions de masse se soldèrent, au cours des années 1937-1938, par l'arrestation de 1 548 366 personnes, dont 681 692 furent fusillées[75]. Les purges staliniennes de ces années ont envoyé 700 000 personnes au Goulag, dont 140 000 Polonais[76], 172 000 personnes d'origine coréenne de la région de Vladivostok[77], et 30 000 citoyens soviétiques d'origine finlandaise de la province de Leningrad[78]. Seconde Guerre mondialeÀ la suite du pacte germano-soviétique d'août 1939, l'URSS entre en guerre le . Elle occupe la moitié-est de la Pologne, et, en 1940, les pays baltes, la Bessarabie et la Bucovine du nord. En janvier 1941, 500 000 habitants de ces régions sont déjà déportés.  En juin 1941, l’Allemagne nazie envahit l’URSS : le , les Allemands de la Volga sont internés. Une partie des Ukrainiens voyaient les Allemands comme des libérateurs. Face à la progression allemande, le chef du NKVD Lavrenti Beria ordonna le déplacement de centaines de milliers de prisonniers vers l’est du pays, loin du front. Plusieurs usines durent être déménagées et reconverties pour fabriquer du matériel militaire. La répression et la propagande de guerre s’accrurent et des milliers de citoyens soviétiques furent emmenés au Goulag pour « propagande défaitiste » ou « sabotage de l’effort de guerre ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mortalité augmenta fortement dans les camps soviétiques : pendant l’hiver 1941-1942, 25 % des décès dans les camps étaient dus à la famine[79]. Les historiens estiment qu’il y eut deux millions de morts dans les camps et les colonies du Goulag[79]. Comme dans le reste du pays, les pénuries de toutes sortes se firent sentir. Lorsque Staline reprend l’avantage sur les nazis et reconquiert les régions perdues, il fait déporter les peuples accusés de trahison. Entre l'été 1941 et l'automne 1944, les troupes spéciales du NKVD avaient organisé la déportation par vagues successives de peuples entiers au nom de la lutte contre l'ennemi intérieur. Dès les premiers mois, 82 % de la population allemande d'URSS soit 1,2 million de personnes, principalement installés dans les alentours de la Volga, sont déportés. Entre novembre 1943 et juin 1944, 900 000 Ukrainiens, Tchétchènes, Ingouches, Tatars de Crimée, Karatchaïs, Balkars, Kalmouks, arrivent dans les camps. À l'automne 1944, 130 000 Grecs, Bulgares, Arméniens, Turcs et Kurdes sont arrêtés et déportés[80]. En 1944, le gouvernement crée un département spécial pour les prisonniers de guerre, distinct de la bureaucratie du Goulag. En 1945, on estime à quatre millions le nombre de prisonniers de guerre en Union soviétique[81]. Après la guerre, le nombre de zeks augmente encore. En 1946, le NKVD change de nom et le Goulag passe sous le contrôle du ministère des Affaires intérieures (MVD) qui dirigera le système carcéral jusqu’à la fin de l’URSS. Dans les pays contrôlés par l’Armée rouge, des camps de concentration[82] sont créés sur le modèle soviétique. En 1946, les 4,2 millions d'anciens prisonniers de guerre soviétiques dans le Troisième Reich sont suspectés d'avoir collaboré. Si la majorité de ces anciens détenus rentrèrent chez eux, 8,5 % furent envoyés au Goulag[83] pour trahison de la patrie. Apogée du Goulag (1945-1953)L’administration du Goulag est réorganisée : en 1946, le NKVD est scindé en deux et le Goulag dépend désormais du MVD, le Ministère des Affaires intérieures. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale marquent l’apogée du système concentrationnaire : le nombre de détenus augmente jusqu’en 1950 pour dépasser les deux millions. La course aux armements déclenchée par la Guerre froide nécessite une main d’œuvre servile toujours plus nombreuse. La fermeture du pays aux influences occidentales, en particulier américaines, entraîne des mesures radicales contre les étrangers. Des camps spéciaux sont mis en place et accueillent les prisonniers politiques condamnés à de longues peines. Le régime crée des lagpounkts disciplinaires. Dans la compétition qui oppose Staline aux États-Unis, les grands travaux sont relancés pour le prestige de l’URSS (port de Donetsk, grands canaux, barrages, etc.) pour lesquels les zeks sont réquisitionnés. Les révoltes, les grèves du travail ou les grèves de la faim secouent les camps. Durant l’hiver 1949-1950, les prisonniers de la Kolyma se soulèvent. La fin de règne de Staline est marquée par le complot des blouses blanches qui provoque l’arrestation de centaines de médecins juifs. De la mort de Staline à la fin du GoulagNikita Khrouchtchev succède à Staline de 1953 à 1964. Il amorce la déstalinisation, condamnant surtout le caractère dictatorial et répressif du pouvoir stalinien. L’attaque la plus sérieuse a lieu lors d’une séance de nuit du XXe congrès du Parti communiste d’Union soviétique (24 au ), il lit un rapport dévastateur sur les crimes et les écarts de Staline par rapport à la « légalité socialiste ». Différentes grèves et rébellions[84] ont lieu dans les camps, poussant également le Goulag à la réforme, et amenant la libération d’un grand nombre de prisonniers. Les équipements pharaoniques sont suspendus et la discipline dans les camps est assouplie. Le temps de travail est réduit et les camps spéciaux supprimés. Plusieurs complexes de travail sont démantelés. Surtout, des amnisties de masse sont prononcées : ainsi, le , 1,2 million de détenus sont libérés[85]. On réhabilite des centaines de milliers de personnes. Mais ceux qui sortent des camps ont du mal à retrouver une vie normale par manque d’argent, et subissent la méfiance des autres citoyens, qui craignent d'être eux-mêmes arrêtés s'ils fraternisaient avec d'anciens « ennemis du peuple ». En 1958, le Goulag est rebaptisé « colonie de redressement par le travail », et placé cette fois-ci sous la tutelle du ministère de la Justice de l’URSS. La direction centrale des camps est dissoute. Bien que la proportion de prisonniers politiques ait très largement diminué, elle n'est pas nulle. Ainsi Léonid Brejnev (1964-1982) utilisait régulièrement le système concentrationnaire pour faire taire les opposants. Les dissidents (militants des droits de l’Homme, religieux) tels que Joseph Brodsky, Andreï Siniavski, Alexandre Ginsburg ou Iouli Daniel sont condamnés aux travaux forcés. Mais le Goulag stalinien n’existe plus : les dissidents sont condamnés au cours de procès publics, savent pourquoi ils sont incarcérés, et peuvent faire valoir des droits (par exemple, entretien privé sans limite de temps avec un avocat, visites de la famille, et même sortie des colonies dans certains cas). Leur sort intéresse davantage l’Occident grâce aux témoignages d’anciens prisonniers (Soljenitsyne, Chalamov, Ciszek) et aux samizdats. Le travail est moins pénible en général que dans les années 1930 à 1950 : les prisonniers travaillent dans des ateliers ou des usines, et perçoivent une rémunération. Pourtant, les grèves de prisonniers existent toujours dans les années 1960 et 1970. Enfin, plusieurs centaines de dissidents sont enfermés en hôpital psychiatrique (psikhushka) relevant du MVD : l’écrivain Jaurès Medvedev ou le général Piotr Grigorenko sont internés pour « schizophrénie larvée »[86],[87] (ou « torpide »[88]). Les hôpitaux psychiatriques spéciaux comme celui d’Orel sont gardés comme des camps et protégés par des barbelés. On cherche à obtenir la rétractation des prisonniers au moyen de drogues et d’électrochocs[89]. La psychiatrie punitive en URSS devient un mode de traitement des dissidents politiques. Pendant la première moitié des années 1980, l’URSS vit l’une des périodes les plus répressives de l’ère post-stalinienne : la dissidence est peu nombreuse, surveillée et réduite au silence[90].  Il faut attendre l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev et la glasnost pour que tous les camps de prisonniers politiques soient fermés. Des milliers d’opposants sont libérés des hôpitaux psychiatriques. La censure des écrits dissidents est levée et les réhabilitations se multiplient. Andreï Sakharov, jusque-là tenu en résidence surveillée à Gorki, est libéré en . La Déclaration des droits et libertés de l’individu est adoptée en 1991, ce qui marque la fin du goulag en Russie. Aujourd’hui, de nombreuses prisons russes offrent toujours des conditions de vie déplorables, mais le travail forcé est officiellement aboli. Les débats publics sur le Goulag sont plus fréquents mais les mémoriaux sont encore peu nombreux : celui de la place Loubianka à Moscou est constitué d’une pierre provenant des îles Solovki, berceau des camps de concentration soviétiques. Le musée de l'histoire du Goulag à Moscou est dédié aux camps de concentration depuis 15 ans (2001). La commission nationale de réhabilitation continue son travail. À l’étrangerLe Goulag a entraîné des avatars dans d'autre pays. Au Viêt Nam, après 1975 et pendant de nombreuses années ont existé des camps dits de « rééducation par le travail ». Le « Lao Gaï » chinois a vu passer bien plus de prisonniers que le Goulag, proportionnellement au nombre des habitants du pays[91]. Quant au Cambodge sous les Khmers rouges, c'est le pays tout entier qui fut organisé comme un camp du Goulag, et le résultat a été que le nombre d'habitants du pays a diminué de 25 %. Aujourd'hui, seule la Corée du Nord a encore un système répressif de type « Goulag »[92],[93], qui a causé la mort de centaines de milliers de personnes sous la dynastie Kim[94]. CampsPar abus de langage, on parle de goulags au pluriel, confondant les camps (appelés lag, abréviation de laguer, en russe) et l'administration politique chargée de les gérer, le Goulag[95]. Le Goulag impose deux formes majeures d'enfermement et de contrainte au travail : le complexe pénitentiaire subdivisé en plusieurs unités pénitentiaires comprenant typiquement une zone d'habitation ceinte de barbelés et gardée de miradors et une zone de production où travaillent les détenus ; le village d'exil où les déportés (parfois une famille entière de paysans « dékoulakisés ») sont assignés à résidence sous l'autorité d'un commandement de la police politique qui décide de leur affectation au travail. Géographie Il existait plusieurs types de camps, spécialisés dans divers secteurs de l’économie :

Les détenus ont également construit de nombreuses villes : Komsomolsk-sur-l’Amour, Petchora, Inta, Magadan, Vorkouta, Norilsk, etc. Administration et fonctionnement du GoulagLe Goulag constituait une direction administrative du NKVD ; il était subdivisé en directions principales par branches économiques qui étaient sous les ordres de l’administration centrale située à Moscou. En 1953, le Goulag gérait 146 camps de travail correctif (Ispravitelno Troudovoï Lagpunty, abrégé « ITL ») ainsi que leurs filiales et annexes[99]. Les complexes regroupant plusieurs camps étaient désignés par un nom d’activités ou de lieu auquel on ajoutait le suffixe « lag » (Dmitlag, Dallag, Steplag, Minlag, Intlag, Birlag, Karlag, etc.). Le Goulag administrait également quelque 687 colonies de travail correctif (Ispravitelno Troudovaïa Kolonia – abrégé « ITK ») pour des condamnés à des peines inférieures à cinq ans. Il avait enfin la garde des zones spéciales et des villages de travail destinés à accueillir les déportés. Les camps dépendaient de directions régionales (par exemple la Direction sibérienne des camps ou Siblag OGPU). Des formations paramilitaires (« commandements » ou komendatury en russe) administraient les colonies spéciales et jouissaient d’un statut d’exterritorialité[100]. La garde des détenus était confiée à un corps militaire, la Vokhra. Nicolas Werth estime que 200 000 personnes étaient employées par le Goulag vers 1953[101]. Le contrôle de Moscou sur les camps se renforça avec Staline, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale : cela entraîna un renforcement de la bureaucratie et des visites des inspecteurs venus de la capitale. En principe, les zeks avaient le droit de se plaindre des mauvais traitements aux commissions des camps. Mais en réalité, un petit nombre de ces plaintes aboutissaient finalement à des sanctions contre le personnel encadrant. Les procureurs du Goulag étaient chargés de faire connaître les rapports d’inspection des camps. Description des camps DiversitéIl existait une grande variété de camps de travail en URSS : il est donc difficile de dresser une typologie complète de plusieurs centaines de camps. Les plus grands camps pouvaient concentrer plusieurs milliers de détenus. D’autres étaient plus petits et isolés dans la taïga (les « lagpoukts »). La nature des camps dépend également de leur activité : certains étaient liés à une usine, au travail agricole, d’autres étaient temporaires (pour la construction d’une route ou d’une voie ferrée). Plan généralLa plupart des camps des années 1930 avaient un plan carré ou rectangulaire. À l’entrée se trouvaient le poste de contrôle et un panneau annonçant un slogan : aux îles Solovki, on pouvait déjà lire « D’une poigne de fer, nous conduirons l’humanité vers le bonheur ! »[102] ou encore « Par le travail, la liberté ! »[103],[104]. La zone carcérale (zona) est entourée d’une clôture, de barbelés ou de murs, et surveillée par des miradors. Toutefois, aux Solovki, par exemple, cette forme n'a pas grand sens : tout l'archipel constitue le camp, les baraquements construits peu à peu pour accueillir une population toujours croissante viennent s'ajouter aux nombreux bâtiments monastiques et ermitages dispersés sur les îles et utilisés soit comme logement soit comme bases par les différentes équipes de travail, quand ce n'est pas comme isolateur[105]. Les gardes ont l’ordre de tirer sur les fugitifs. Les tentatives d’évasion ont existé[106], mais, dans les camps sibériens, les zeks étaient découragés de s’enfuir par l’isolement des camps et les contraintes naturelles. BaraquementsIl subsiste bien peu de baraquements de l’époque stalinienne et il faut recourir aux témoignages de détenus pour s’en faire une idée. Les prisonniers vivaient dans des baraques en bois ou en pierre (dans la toundra). Certains abris n’avaient que des sols en terre battue, d’autres disposaient de plancher en bois. Bains, latrines, infirmerie, entrepôts et ateliersIls étaient séparés des baraquements[réf. nécessaire]. CachotLes cachots ou « isolateurs disciplinaires » (abréviation : CHIZO) étaient construits en pierre ou en brique. Ils isolaient totalement les prisonniers réfractaires au travail ou les auteurs de délits et de crimes dans le camp. Au siège du complexe concentrationnaire se trouvait un bloc central, c’est-à-dire une grande prison. Enfin, il existait des camps disciplinaires, parmi lesquels celui du Dalstroï (Kolyma) était l’un des plus redoutés[107]. Efficacité économique des camps Après l'invasion allemande du , Béria décrète la loi martiale au Goulag. Les conditions de détention se dégradent : la journée de travail s'allonge jusqu'à 10 heures, les jours fériés sont supprimés. Les éléments suspects sont systématiquement « épurés ». Le travail s'intensifie : les camps fournissent le front en charbon, munitions, uniformes, céréales… En 1943, le bagne est créé pour des coupables de haute trahison (12h par jour, rations réduites). Dans certains camps, la journée de travail est estimée à 16h par jour (par exemple au Viatlag). Pour équilibrer les pertes au front, des détenus et des gardes y sont envoyés (975 000 détenus et 93 000 gardes). Jean-Jacques Marie estime à 40 % le poids du Goulag dans l'économie de l'URSS[réf. nécessaire]. Mais le Goulag n'atteint que 1,2 % de la production industrielle nationale et 12 % de la production du bois. Les détenus n'ont qu'une faible productivité, inférieure à celle des travailleurs libres ; cette productivité ne compense même pas le peu que coûte la main-d'œuvre. Les camps coûtent davantage à l'État qu'ils n'apportent de bénéfices.[réf. nécessaire] Le sabotage, l'encadrement coûteux et la négligence en sont partiellement les causes. Seulement 70 % de détenus travaillent : certains d'entre eux sont enfermés en isolateurs, d'autres sont handicapés, la pègre, tout comme l'administration, ne travaille pas. Les mauvaises conditions de vie ne font qu'affaiblir les détenus. Certains chantiers se révèlent impraticables et vains. La mort de Staline et la prise de consciences des défauts dans le fonctionnement et la contestation croissante dans les camps accélèrent son démantèlement. En 1953, Béria décrète une amnistie partielle et les détenus sont relâchés dans un grand chaos et sans mesures d'accompagnement. Elle est suivie en 1955 d'une amnistie quasi générale, ne concernant pas les collaborateurs condamnés à plus de dix ans de prison. Le Goulag perd ainsi sa fonction économique et ne se cantonne plus qu'à sa fonction répressive. Les camps du Goulag sont renommés « camps de redressement par le travail », où on continue d'interner des opposants politiques sous Brejnev. L'autre moyen de neutraliser les dissidents est de les enfermer dans des hôpitaux psychiatriques. Le système concentrationnaire soviétique n’a jamais été assez efficace pour les dirigeants. Les causes de cet échec sont diverses : corruption des gardiens, vols, règles non appliquées, conditions extrêmes, manque d’équipement moderne, mauvaise gestion, pénuries, etc. Au total, le travail est rarement productif malgré les efforts des autorités. Avec le « Grand Tournant » de 1929, Staline cherche à accroître les rendements et impose des cadences infernales aux prisonniers[108]. Au cours de la « Grande Terreur » (1937-1938), il fait exécuter plusieurs hauts responsables du Goulag[109] pour « sabotage ». Le manque de préparation, d’ingénieurs, de techniciens et de spécialistes dans les camps explique un gaspillage important du travail : de grands projets comme le canal de la mer Blanche ou le port du cap Kammeni à l’embouchure de l’Ob se sont finalement révélés inadaptés. Quant à la voie ferrée Salekhard-Igarka entre l'Ob et l'Ienisseï, appelée « route de la mort », on se rendit compte après plusieurs mois de travaux qu’elle était irréalisable du fait des contraintes naturelles de la toundra. Le projet fut abandonné en 1953 après avoir fait des dizaines de milliers de morts et coûté 40 milliards de roubles[110]. Vie dans les camps sous StalinePrisonniersStatistiquesNombre de prisonniers D'après l'historienne Anne Applebaum, 18 millions[5] de personnes sont passées par le Goulag sous la direction de Staline. Les effectifs des prisonniers n’ont jamais dépassé les deux millions et demi sur une année, prisonniers de droit commun et politiques confondus. Cela s’explique par un renouvellement constant des détenus alimenté par des libérations[112] compensées par de nouvelles arrestations. Certains zeks pouvaient quitter les camps pour intégrer l’armée ou l'administration. D'autres étaient libérés parce qu’ils étaient considérés comme invalides (incapables de travailler), cela concernait les femmes enceintes, les vieillards ou encore les malades[113]. Mais un à deux millions de personnes n’ont pas survécu[pas clair]. L’analyse du graphique ci-contre montre la fluctuation des effectifs du Goulag : en 1941, on assiste à une diminution due au nombre important de prisonniers enrôlés, de gré ou de force, dans l'armée rouge ; en 1942, 1943 et 1944 le nombre baisse, conséquence de la libération de 975 000 détenus pour rejoindre l'Armée rouge et de l'aggravation des conditions de vie à cause des restrictions de guerre (beaucoup meurent affamés)[114]. Au début des années 1950, la fin du règne de Staline marque l’apogée du système avec un peu plus de 2,5 millions de détenus en 1950, un peu moins en 1953, plus 2,75 millions de « déplacés spéciaux »[115]. Taux de mortalitéLe taux de mortalité dans les camps a considérablement varié dans le temps : de 2,5 % à la veille des procès de Moscou (1936) on passe à 17,6 % au plus fort de la guerre (1942)[114]. Selon Conquest, le taux de mortalité s'élevait à 10 % par an entre 1939 et 1953 (au total, 12 millions de morts), ce qui aurait fait une moyenne de 855 000 morts par an. D'après les archives au début des années 1990, le chiffre, en temps de paix, était de 49 pour mille (4,9 %)[116]. Les conditions effroyables du temps de guerre contre l'Allemagne multiplient le taux de mortalité par 4, ainsi il monte à 194 pour mille, soit 19,4 %, par an [117]. Et on compte entre le et le , 963.766 décès parmi les populations de prisonniers qui y entrèrent, politiques et droits communs confondus [118]. Ainsi, les décès dans les camps augmentaient pendant la Seconde Guerre mondiale avec la famine, le froid, les épidémies (typhus) ou encore pendant les purges de 1937-1938 avec les vagues d’exécutions. Les cadavres étaient enterrés dans des fosses communes ou dans les cimetières du camp. Edward Buca témoigne de ces inhumations collectives :

— Edward Buca, Vorkuta, Londres, 1976, p. 152. Dans les rapports médicaux sur les causes de la mort des détenus destinés aux bureaux de l'état civil et aux particuliers, il était interdit de révéler le diagnostic « inanition » : ces décès devaient être présentés comme résultant d'une maladie quelconque (arrêt du cœur, faiblesse cardiaque, tuberculose pulmonaire, etc.). Les prothèses dentaires en or des détenus décédés (couronnes, crochets, fixations, etc.) devaient être extraites et remises à l'agence de la Banque d'État la plus proche[37],[119]. SociologieDans l’URSS de Staline, la grande majorité des zeks[120] était des gens ordinaires, paysans ou ouvriers condamnés pour sabotage, espionnage ou crimes contre-révolutionnaires : c'étaient des prisonniers politiques, même s'ils n'en avaient pas le statut.

Varlam Chalamov, dans ces Récits de la Kolyma, témoigne de la diversité sociologique des détenus :

Arrestation et transport des prisonniers La plupart des prisonniers arrivaient dans les camps après un passage en prison. Ils étaient interrogés et avouaient leur « crime » sous la pression, le harcèlement ou la torture. Les procédures judiciaires étaient rapides ou truquées. Les chefs d’accusation étaient souvent absurdes ou vagues : sous Staline, la liste des « suspects » comportait les étrangers[124] (espionnage) ou les personnes en relation avec des étrangers (collectionneurs de timbres, espérantistes[125],[126]). Les Russes pouvaient être condamnés à une peine de camp pour avoir raconté une blague sur Staline[127] ou pour « crime contre-révolutionnaire »[128]. La délation ou le simple soupçon envoyaient des innocents au Goulag. Les arrestations et les perquisitions avaient lieu souvent la nuit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un retard non autorisé à l’usine envoyait l’ouvrier dans un camp pour plusieurs années. Beaucoup d’étrangers, et surtout les ressortissants des pays de l’Axe, ont été emprisonnés. Après 1942, lorsque les Soviétiques repoussent les Allemands, les rafles dans les territoires occupés par l’Armée rouge ont particulièrement touché les Polonais, les Ukrainiens et les ressortissants des pays baltes.  Dans la circulaire interne au ministère de l'Intérieur datée du , soit un mois après la mort de Staline, Beria dénonçait lui-même « des violations flagrantes de la législation soviétique, des arrestations de citoyens soviétiques innocents, la falsification effrénée d'éléments de preuve, le recours généralisé à diverses méthodes de torture » dans des locaux « spécialement équipés à cet effet », autant d'agissements qui faisaient perdre à certains prévenus « toute apparence humaine » tout en permettant aux juges d'instruction d'obtenir des « "aveux" préfabriqués »[129]. La mortalité était très forte pendant le transfert des détenus vers leur camp de travail : ainsi, dans les années 1930, sur les 16 000 prisonniers envoyés dans la région de la Kolyma, seuls 9 928 étaient arrivés vivants[130]. Dans les trains de prisonniers, le manque d’eau, de nourriture et d’hygiène affaiblissait les passagers[131]. Le voyage pouvait durer plusieurs semaines. Pour rejoindre leur camp, les convois utilisaient le bateau sur les fleuves sibériens ou en Extrême-Orient. Les témoignages décrivent des conditions effrayantes : promiscuité, viol des femmes, indifférence des gardiens, froid, etc. À leur arrivée au camp, les prisonniers étaient dans un état physique et psychologique déplorable : certains devaient d’abord passer par la quarantaine pour récupérer. Les autres étaient entièrement rasés et lavés. Ils recevaient un uniforme déchiré ou trop court, afin de les humilier, comme en témoigne Anna Andreïevna, épouse de l’écrivain Daniel Andreiev et condamnée au camp de travail : « Ils [les gardes] nous avaient dépouillé de tout ; ils nous privèrent de nos noms, tout ce qui fait la personnalité de quelqu’un et nous habillèrent, je n’arrive même pas à le décrire, d’un truc informe »[132]. Les prisonniers étaient ensuite classés en catégories de travail, en fonction de leurs capacités physiques et de leur crime. Travail au quotidien

Vie des zeks en SibérieDétérioration des conditions de vieLes conditions de vie variaient en fonction des époques et surtout des catégories de prisonniers : si le taux de mortalité est en moyenne de 4 % par an sous Staline, il atteint 20 % à 25 % pendant la Seconde Guerre mondiale[140],[141]. Sous Lénine, les prisonniers politiques socialistes étaient relativement bien traités : dans les camps des îles Solovki, ils profitaient de la bibliothèque, des pièces de théâtre jouées par les autres détenus, des colis envoyés par les familles[142],[143]. Au Vichlag, les détenus pouvaient profiter du cinéma[144]. Les plus fortunés réussissaient à améliorer leur sort en soudoyant les gardes. Les meilleurs travailleurs, les invalides et le médecin du camp étaient mieux logés que les autres. Les conditions d’existence dépendaient également de la cruauté des gardes et des dirigeants du camp : certains utilisaient la torture[145]. En outre, la plupart du temps, le travail permettait aux prisonniers les plus zélés d’obtenir des privilèges (nourriture meilleure, vêtements, colis, visites). Activités dans le campLes prisonniers devaient entretenir le camp (préparer les repas, nettoyer les toilettes, faire la vaisselle, enlever la neige, etc.). Les rixes et les violences étaient nombreuses, étant donné que les prisonniers politiques étaient mélangés avec les criminels et les délinquants. Les zeks occupaient leur temps libre à jouer aux cartes, écrire des poèmes, nettoyer leur baraquement, fabriquer ou sculpter des objets ou encore dessiner[146]. Dormir, se laver, manger Lorsque les constructions manquaient, les détenus dormaient sous des tentes ou construisaient leurs propres abris pour la nuit : dans le complexe du Siblag, certains détenus dormaient dans des gourbis sans aucun confort, creusés dans la terre[147]. Les plus chanceux dormaient dans une couchette individuelle, mais le plus souvent, les zeks partageaient un même matelas ou dormaient à même le sol. Malgré la présence de poêles métalliques et de quelques lampes, l’intérieur des baraquements était froid, humide et mal éclairé. Les détenus font leurs besoins dans des tinettes pour éviter de sortir dans le froid. Normalement, les vêtements des zeks devaient être bouillis régulièrement par mesure d’hygiène. Les détenus disposent d’un petit savon pour se laver et faire leur lessive. Thomas Sgovio décrit les bains dans son camp de la Kolyma :

Les repas sont pris dans un réfectoire : une bouillie à base de céréales est servie le matin, une soupe le midi et le soir. L’approvisionnement et la gestion des denrées alimentaires restent souvent problématiques. En Sibérie, les provisions gèlent en hiver et pourrissent en été. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains camps ne reçoivent aucune marchandise pendant plusieurs jours, ce qui aggrave les pénuries. Si bien que de nombreux camps créent leur propre kolkhoze pour assurer leur ravitaillement[149]. Les zeks souffrent de malnutrition voire de faim et développent des maladies liées aux carences (pellagre, scorbut). Les rations sont proportionnelles aux efforts fournis dans le travail forcé. Séparation entre hommes et femmesEn principe, les hommes et les femmes sont séparés dans des zones ou des camps différents[150]. Les femmes étaient minoritaires (de l'ordre de moins d'une pour sept hommes[151]) et très peu nombreuses dans les camps du Grand Nord. Cependant, il arrivait que certaines femmes tombent enceintes dans les camps : elles accouchaient dans les hôpitaux des complexes concentrationnaires. Il existait des crèches dans certains camps puis les enfants étaient envoyés dans des orphelinats. Les foyers accueillaient les enfants des camps ou les enfants des zeks. Les enfants délinquants et criminels étaient enfermés dans des colonies spéciales[152]. Personnel du campLa VOKHR (garde armée des camps) était composée d’hommes libérés du Goulag ou d’anciens membres de la police secrète tombés en disgrâce. Pendant l’ère stalinienne, on envoie les incompétents, les suspects ou les ivrognes encadrer les camps[153]. L’encadrement des camps a toujours souffert du manque de volontaires ; cette situation s’explique par les conditions de vie difficiles et le manque de prestige de la fonction. La ration reçue par chaque garde était proportionnelle à son grade[154]. Les journées de travail étaient interminables et les maladies touchaient tout le personnel du camp. Cependant, certains commandants de complexes concentrationnaires pouvaient vivre dans le luxe. Les comptables, les techniciens, les normeurs, les médecins ou les instructeurs du camp de la KVTCH vivaient sans doute un peu mieux que les gardes. La propagande poussait les gardiens à détester les « ennemis du peuple ». Les objectifs de production devaient être réalisés par tous les moyens. Enfin, les gardes les plus méritants pouvaient monter en grade. Prisonniers célèbres et témoignages sur les camps soviétiquesPrisonniers célèbres

Témoignages

Documentaires

Romans

Bibliographie

Raymond Duguet, Un bagne en Russie : Solovki, Paris, Balland, , 286 p. (ISBN 978-2-7158-1489-9 et 2715814895))

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

|