|

狛江市

狛江市(こまえし)は、東京都の多摩地域東部に位置する市。東京都区部に接し、ベッドタウンとしての性格を帯びるが、多摩川を中心として自然が多く残り、将来市像として「水と緑のまち狛江」を掲げる。日本で2番目に面積が小さい市である。 概要多摩地域の南東に位置し、東京都区部と接する。都心とは小田急小田原線や首都高速道路で移動でき、交通の便も良い場所にある。そのため住宅都市として発展し、逆に商業や工業などの発展はあまり見られない。 人類居住の歴史は古く、縄文時代まで遡る。縄文時代より人が定住しはじめ、古墳時代になると亀塚古墳などに代表される権力者が埋葬されたとされる古墳が多く築造された。以降、現在の調布や三鷹などの武蔵野の辺り一帯は狛江郷と呼ばれ、狛江を中心として栄えた。明治時代以降は農村として、農業や多摩川での鮎漁、養蚕業などで発達した。戦後、高度経済成長期に入り1969年に人口は5万人を突破、翌1970年には市制施行により狛江町から狛江市となった。都市化と共に農業や工業は衰退したが、人口はその後も増え続け、現在はベッドタウンとして機能している。 市名の由来自治体の名称としての「狛江」は、狛江村成立時にこのあたりのかつての地名「狛江郷」から採られたものである[1]。なお市制施行にあたり行われた新市名についてのアンケートでは、狛江の名前を継続させるという回答が最多で73.5%の町民が継続と回答したが、「こま江市」ないし「こまえ市」に変更し、ひらがな地名とするべきだという回答もあった。この狛江村の由来となった「狛江郷」の名前の由来については、いくつかの説が存在する。 地理地勢狛江市は多摩川中流北岸、地質学的に言えば武蔵野台地の南縁部、立川段丘上から多摩川沿いの沖積低地にかけて広がる土地に位置する[2]。 市域はそのほとんどがその台地上にある。土質は洪積層で、更新世に形成された比較的強固な地層である。また水捌けがよく、畑作にも適する。その台地面はさらに関東地方に特有の関東ローム層で覆われ、非常に安定した地盤となっているところが多い。対してかつて野川の流路だった現在の野川緑地公園周辺、かつての清水川周辺、岩戸川が流れていた岩戸川緑地公園周辺、六郷用水流路周辺は周りに比べ土地が低く、低地(谷)となっている。これらの地域は自然河川が土砂を削ってできたもしくは人の手によって削られてできたもので、水流の作用によって腐植土の堆積や土砂の再堆積がなされていたことから、特に軟弱な地盤となっている。また、多摩川に面する一部地域も沖積低地となっていて、地盤は軟弱で、建造物の圧密沈下が問題となる[3]。過去には1974年には台風16号によって堤防が決壊し住宅が流出する災害が起きたほか[4]、2019年の令和元年東日本台風の通過時には一帯が浸水し被害をもたらした。 市域の北は国分寺崖線及び野川に、南は多摩川によって、それぞれ調布市・世田谷区・神奈川県川崎市と隔てられている。標高は10メートルから30メートルの間にあり、北端の上和泉から南端の駒井地域に面する多摩川に向かって緩やかに傾斜しているが、概ね平坦といえる。市内最高点は狛江市によれば中和泉三丁目に位置する兜塚古墳の墳頂であり、標高は30.4メートルであり、墳頂には三等三角点が設置されている[3]。都心と呼ばれる新宿までの直線距離は13キロメートルで、小田急小田原線で約20分の距離に位置するため、東西方向は交通の便が良い。 河川市内最南部を一級河川である多摩川が流れる。多摩川は狛江市の自然の核を成す存在で、狛江市における「水の拠点」とされている[5]。北部には野川が流れる。そのほか、多摩川住宅の外周を流れる根川、現在暗渠化されているが六郷用水や清水川なども流れる[6]。 広袤→「日本の市の面積一覧」も参照

東西長は2,940メートルで、南北長は3,660メートルとなっている。そのため微妙に縦長である。市は市域の形を「枝豆の豆の形」であるとしている。面積は6.39平方キロメートルである。東京都の市としては最も小さく、日本国内では蕨市に次いで2番目に小さい市である。長らく鳩ヶ谷市に次いで3番目に小さな市であったが、2011年10月に鳩ヶ谷市が川口市に編入されたことにより、現在の順位になった。なお、面積が大きい順に並べると790番目に位置する。面積が小さいことから、人口密度が非常に高くなっている。 気候気候は太平洋側気候に属し、ケッペンの気候区分においては温暖湿潤気候に属する。夏の暑さが厳しく、猛暑の年には気温は連日35℃を超える。冬は冷え込むが、雪となることは少ない。雨は秋にかけて特に多く、台風によって甚大な被害をもたらす。多摩川に向かって微妙に傾斜しているため、日当たりが良い。

歴史ここでは、狛江市の前身自治体である狛江村及び狛江町の歴史、また狛江村が成立する以前のこの地域における歴史も扱う。 先史時代地質時代の更新世前期にあたる約130万年前、のちの多摩丘陵から房総半島となる部分は海であった。そのため、多摩川の河床からはよく化石が発掘される。その後チバニアンの時代になると、のち狛江となる地域は海岸線付近に位置し、その後最終氷河までに陸地となった。市内北側に広がる武蔵野台地が古多摩川の網状流路から離水した時期はおよそ3万年前と考えられていて、その離水後からヒトの活動が確認されるようになる[8]。 旧石器時代後半、狛江においてヒトの活動が確認されるようになった。この時期の遺跡として弁財天遺跡や狛江駅北遺跡、寺前東遺跡があり、いずれも旧清水川沿いに位置した。遺跡からは黒曜石製・頁岩石製の尖頭器やナイフ形石器が発掘されている。ヒトの活動の痕跡は旧石器時代後期と末期の2点に集中していて、遊動生活の一部として一時的に残された遺物だと考えられている[9]。 縄文時代、地球規模で温暖化が進行し、地球においてヒトの定住は容易となった[10]。狛江でも中心部を中心として縄文時代前期に竪穴建物による集落が形成され、ヒトが定住するようになった。その後弥生時代中期になると各地で生活が営まれ、縄文時代から弥生時代の遺跡である弁財天遺跡では、敷石建物や方形周溝墓、陥穽などの跡が発掘されている[11]。また、この遺跡の方形周溝墓は一辺が18メートルほどある大規模なもので、また副葬品として権威や霊威の象徴である螺旋状鉄釧と帯状銅釧があり、少なくとも弥生時代後期までに指導者の存在とそれに付随する社会が存在していたことが推察される[12]。 古代→詳細は「狛江古墳群」を参照

古墳時代になると、各地で古墳が造成されるようになった。狛江では、5世紀半ばから6世紀半ばまでの約100年間に集中して亀塚古墳や兜塚古墳に代表される古墳が多く造成された。それらは群集墳の形態をとる古墳群をなし、狛江古墳群と呼ばれる。現在は13基が現存するが、かつては70基ほど存在したとされ、その数の多さから狛江百塚とも呼ばれた。亀塚古墳の発掘調査によって一時高句麗系の古墳群とされたが、現在では否定されている。2023年現在ではその格式高い出土品から、亀塚古墳の被葬者は倭王権と強い関係をもっていた国内の人物であると推定されている。また、狛江古墳群に属す古墳である土屋塚古墳の被葬者も、出土した円筒埴輪から、畿内若しくは毛野と関係をもつ豪族であったとされ、狛江を治めた人物は周辺地域の者よりも強い権力をもっていたとされる。古墳の造成は一旦6世紀半ばに終わるが、その約100年後に狛江古墳群最後の古墳とされる猪方小川塚古墳が造られた。この被葬者もやはり畿内との関係性が指摘され、これらの古墳群の調査から、狛江は畿内の有力豪族によって治められていたと考えられている[13]。 →詳細は「和泉遺跡」を参照

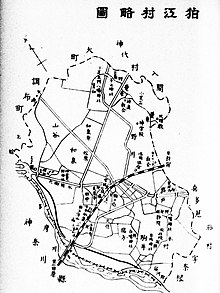

また、古墳時代中期、狛江古墳群が造成される前の時代の集落遺跡である和泉遺跡からは大量の土師器が発見され、特にこれがこの時期のものとして初めて発見されたものであったため、関東地方における古墳時代中期の土師器の基準資料となった。この土師器は発見した杉原壮介によって和泉式土器と名付けられた[14]。 平安時代中期の辞書『倭名類聚抄』によれば、713年(和銅6年)に、狛江とその周辺地域で構成される郷の名前が狛江郷とされたとされる[15]。平安時代の869年(貞観11年)に成立した『続日本後紀』には狛江郷についての記述があり、これが史料における狛江郷の初見だとされる。その範囲は現在の狛江市、調布市を中心とする地域だと推定されている。『武蔵名勝図会』では「狛江」を井の頭池の古名としていて、「此沼あるゆへに其名を郷名に用ひたる旧池なり」「是全く狛江郷の狛江なり」との記述がある。現在でも井の頭恩賜公園内の井の頭池に架かる橋のひとつに「狛江橋」がある。また、同図会には「すへて此近辺深大寺辺迄四五里程の内は狛江郷と号し」とも記され、その範囲は広かったとされる。しかしながら現在の岩戸にあたる部分は狛江郷に属さず、東の木田見郷に属していたとされる[16]。 近世江戸時代に、和泉村、猪方村、岩戸村、駒井村、覚東村、小足立村、上野村の7つの村と、多摩川の氾濫によって生まれた宿河原村の飛地が現在の市域に成立していた。7つの村は全て武蔵国多摩郡に属し、彦根藩によって治められた。これらの村のうち、1745年の『泉村鑑』によると和泉村が最も大きい規模を誇り、この時代、産業としては米や野菜などの栽培のほか、多摩川での鮎漁などで栄えた[17]。 1868年(明治元年)時点で武蔵国に属していた猪方村と岩戸村の2村と、和泉村のうち一部地域は彦根藩によって治められていたが、これらの地域は、3年後の1871年の8月29日に廃藩置県が行われた影響で彦根県となり、翌年1872年1月2日に彦根県は長浜県となった。一方その他の地域は、1869年3月21日の行政官布告により和泉村の大部分と上野村、駒井村、覚東村、小足立村の計6村が品川県に移った。これらの地域は1872年1月14日に東京府に移管された。1872年3月3日には長浜県に属した3村が、同年5月には東京府に属した駒井村、覚東村、小足立村、大町村の4か村が神奈川県の所管となり、同時に7か村組合会所が置かれた。のち1878年7月22日、郡区町村編制法の施行により、北多摩郡が発足し、現在の狛江市域にあった村は全てこれに属した[18]。 →詳細は「狛江市の教育」を参照

1872年、明治政府が学制を公布したことから、7か村組合のうち大町村を除く村々が協力して泉龍寺境内にあった私塾を併合し、1872年9月25日に現在の狛江市立狛江第一小学校となる公立観聚学舎を設立した[19]。 近代 1889年4月1日、神奈川県における町村制の施行により7か村組合が廃され和泉村・岩戸村・駒井村・小足立村・覚東村の6村が合併し、狛江村となった。村名は、旧村いずれにもよらない名称を模索した結果、古代の地域一帯の呼び名であった狛江郷から採用されたと考えられているが、具体的な経緯は史料に乏しく分かっていない。村役場は泉龍寺に置かれ、初代村長に谷田部和吉が就いた。この時大町村は離脱し、のち神代村の一部となった。この時、狛江村は神奈川県に属したが、東京府の要求によって狛江村含む多摩地域は東京府に移管されることとなった。移管に際し狛江村は周辺自治体とともに断固反対の立場に立ったが、1893年4月1日、東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律が施行、同日より北多摩郡が東京府に移管され、東京府北多摩郡狛江村となった。1912年4月1日、東京府神奈川県境界変更ニ関スル法律が施行され、多摩川対岸に位置する稲田村にあった飛地が狛江村に編入された[20]。 1927年4月1日、小田急小田原線が全線開通し、同日に村内では和泉多摩川駅が開業した。その後同年5月27日、住民による請願駅として狛江駅が開業した。駅設置に係る用地は寄付され、駅舎建築費は村民により負担された[21]。 第二次世界大戦の発生当時、和泉原と呼ばれた現在の和泉本町三丁目にあたる場所には畑があり、その一角に大日本帝国陸軍の高射砲第一一二連隊第三大隊第一四中隊第六分隊が駐屯しており「狛江陣地」と呼ばれた。この部隊はこの陣地で昼夜を徹して照空灯を操作していた。そのほか狛江には、当時東京航空計器などの軍需産業関連工場もいくつか位置していたが、東京都区部を標的とした東京大空襲時にも空襲に遭うことはなく、むしろ都市部や島部から疎開する人を受け入れていた。しかし1945年5月25日の山手大空襲の際、同日20時頃に狛江も空襲の被害を受けた。狛江における被害としては、家屋十数戸、農業会事務所、作業場、狛江国民学校[注 1]が全焼し焼失したと報告された。終戦後、市は西河原公園に狛江市戦没者慰霊塔を建て戦没者を供養した[22]。 戦後の都市化とともに人口増加が続いていき、1951年には人口は1,000人を数えた。そこで、村民の中では町制施行に対する機運が高まり、村議会では1950年11月に町制施行特別調査委員会が設置され、動きは加速された。翌年10月18日、村議会で町制施行が議決され、6日後には都議会で承認された。そうしてその1年後にあたる1952年(昭和27年)11月10日に町制が施行され、狛江町となった。町制施行の記念式典は、狛江第一小学校の創立80周年式典と併せて行われ、同校の校庭で盛大に祝われた[23]。翌年12月12日には多摩水道橋が開通し、対岸の神奈川県と陸路での往来ができるようになった。同年、登戸の渡しが廃止された[24]。 このころまでに調布町と神代町の3町で合併する構想があり、協議が進んでいたが、1954年に町長となった飯田恵輔は世田谷区による編入を主張し、ここから10年ほどの世田谷区編入派と調布町合併派との争いが続くことになる。結局、町は単独市制を行うこととなったが、2派の争いは激化し、町民生活に影響が出るほどであった[25]。

現代狛江町は1965年の国勢調査で人口が5万人に達しなかったため、市制を施行できずにいた[26]。その後、1970年3月の地方自治法改正によって規定が一時的に緩和され、人口3万人以上であれば政令で定める期間に申請すれば市制を施行できるとされ、狛江町は市制施行の要件を満たすこととなった。これを受け、同年3月18日には町議会により市制推進特別委員会が設置され、市制施行に向けて準備が行われた。同年8月12日の町議会で同年10月1日に市制施行することが議決され、同年8月19日に東京都議会に申請書を提出、同年9月の都議会で承認された。その後も計画は順調に進み、予定通り1970年(昭和45年)10月1日に市制を施行し狛江市となった。初代市長には第4代狛江町長の冨永和作が就任し、同日9時に市議会で市制施行を宣言した[27]。同時に花火が打ち上げられた他、狛江第二小学校と狛江第三小学校の児童による鼓笛隊がパレードしたり、狛江第一中学校で記念式典が行われたりし、盛大に祝われた[28]。

1974年9月2日、台風16号に伴う豪雨により、猪方地区の堤防が260メートルに渡って決壊し、多摩川水害と呼ばれる大規模な水害が発生した。家屋19戸が流失した[29]。 1995年3月26日、小田急線が連続立体交差事業を完了し市内13の踏切が廃止され、狛江市内において開かずの踏切が解消した。あわせて狛江駅・和泉多摩川駅の駅舎及びその周辺で建て替え・再開発がそれぞれ行われ、狛江駅北口再開発の一環として同年11月、狛江駅前にECORMAが開館した[30]。 地域全部で11つの町が存在する。大まかに分けると小田急小田原線以北を北部、以南を南部と分けることができる。南部は道路が入り組み、また畑などが多いのに対し、北部は道路が比較的整っているほか商業施設も充実し、少なからず南北で差が生まれている。これはかつて南部が宅地開発されることが想定されていなかった点や、小田急小田原線の高架化以前は、北部と南部が踏切で分断され移動が不便であったことなどに由来する[31]。 町名狛江市では、全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。全ての町丁は設置と同時に住居表示が実施された。

和泉地域和泉地域は、和泉だけで市域の半分を占めるため、住居表示実施時に和泉本町・中和泉・西和泉・元和泉・東和泉の5つの町に分割された[32][33]。和泉地域は歴史的にも特に大きな規模を誇るが、特にかつて役場が存在した和泉本町が現在でも狛江市の中心として機能する。旧和泉村。 『武蔵名勝図会』には、和泉はかつて「出水」と書かれたとの記述があり、弁財天池などに代表される湧水が語源になっていると考えられている[34]。

猪方地域

駒井地域

岩戸地域岩戸地域のみで市域の約2割の面積を占める[58]。そのため住居表示実施時に世田谷通りを境に南北に分けられた。東側で世田谷区喜多見に接する[59]。旧岩戸村。

野川地域東野川と西野川を指す地名。またかつての地名である覚東と小足立の2つを合わせて覚東地域(がくとう)とも呼ばれる[65]。

この2つの地域は交互に位置し、西から小足立(上小足立)・覚東(上覚東)・小足立(下小足立)・覚東(下覚東)という配置だった。複雑な地区となっていたため、1977年8月1日の住居表示を機に、町名を「野川」に改めるとともに、松原通りを境に東西に分け簡略化された。2つの地域の合併に伴う、町名変更時に実施された新町名決定の住民アンケートに示された選択肢は、「小覚町」「緑町」「野川」「富士見町」であった[32]。

人口概要

狛江市の人口は43,316世帯、83,025人である(2022年5月)[注 2][67]。なお、男性人口より女性人口の方が2,500人ほど多い[注 3][67]。同時期に東京都総務局統計部が公表した狛江市の推計人口は84,437人となっており[68]、狛江市の住民基本台帳を基にした人口よりも1千人ほど多くなっている。 歴史的には、郊外の農村であった1930年代までは人口は3,000人程度であったが、太平洋戦争が始まると疎開などを理由に9,000人程度まで増加した。高度経済成長期の1960年代には急激な増加を見せ、一気に都市化が進み、この時期に市立小中学校が続々と開校した[69][70]。しかしその後は少子化により児童数は減少し、4校の小学校が閉校となった。2022年現在も人口は増え続けてはいるが[71]、伸びは鈍化しており、市は2016年に実施した将来人口のシミュレーションにおいて、2025年を人口のピークとし、その後2060年までに66,380人ほどにまで減少すると見積もっている[72]。 現在までの人口増加は、出生率が高いことによる影響などではなく、あくまでも東京一極集中等に伴う人口流入によるものであり、1980年からの30年間に老年人口は16ポイント増加、若年人口は11ポイント減少し、市内でも少子高齢化が進行している[73]。なお、出生数は1995年から3,000人前後で概ね横ばいで推移している[73]。 昼夜間人口2020年時点において、夜間人口[注 4]は84,772人、昼間人口[注 5]は62,979人で、昼は夜の0.74倍の人口になる。残留人口は21,793人と昼夜間人口比率は低くなっている[74]。2020年の通勤者と通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者27,165人、市内へ入る通勤者は18,937人と通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、また学生は市外から市内へ入る通学生は1,522人であるのに対し、市内から市外に通学する通学生は3,005人と、学生も昼は市外へ流出する傾向を見せている。[75] 人口密度市域が小さいこともあり、人口密度はかなり高くなっている。2019年10月時点での推計人口を基にしたデータによると、狛江市の人口密度は13,112.36人/km²で、この値は全国の市町村で3番目に大きい。なお、人口密度が1番高い市町村は面積がもっとも狭い蕨市である。 経済産業第一次産業→「多摩川 § 鮎漁」も参照 江戸時代よりこの地域では農業や多摩川での漁業が盛んであった。しかし戦後の急速な都市化に伴い多摩川が汚染されてしまったことや、市が住宅地として発展した影響でかなり衰退して、特に稲作は1984年に駒井町で行われたのを最後に、漁業は昭和時代中期までにもう行われなくなった[76]。一方で現在でも野菜の栽培は続いている。 もっとも大きい作付面積を占める野菜は枝豆で、全体の23%の面積を占める。市は枝豆を特産品としていて、市のマスコットキャラクターのモチーフが枝豆であるなど(えだまめ王子)、狛江市産の野菜でも特に推している[77]。GAPという手法で安全を管理した野菜を狛江ブランド野菜と位置づけ販売したり[77]、直売所マップを制作し頒布したりなど、農業振興の取り組みを進めている[78]。市域369 haのうち35 haが農地となっていて、割合としては10%にあたる。2019年度で農業労働人口は121人、農業産出額は合計1億8000万円で、規模が大きいとも言えない[79][78]。近年では畑の面積の割合も、農業労働人口の高齢化に伴い、宅地化されたり駐車場になったりと減少を続けている[78][70]。 1955年ごろからは花卉園芸も盛んに行われるようになった[80]。技術は宇奈根から伝わったものとされるが、完成度や市場価格などから、東京都の品評会において農林水産大臣賞を受賞した[80]。 →「多摩川 § 砂利採掘」も参照 昭和時代後半まで、多摩川周辺での砂利採掘も狛江の主要な産業として賑わった。昭和時代に入ってしばらく経つまでは多摩川の河原での採掘が主流であった。小田急電鉄も当時は和泉多摩川駅の東側から河原まで線路を敷設し、トロッコを川まで引き込み採掘していたが、砂利の掘りすぎによって多摩川の水位低下が目立つようになり、鉄道橋や道路橋の土台などの構築物が破壊される危険性が生じたほか、岩盤の露出によって鮎が消えたりしたため禁じられた[81][82]。その後は流域の田の地下に存在する砂利が採掘されるようになり、現在の猪駒通りの両側は穴だらけになった[83]。昭和時代後半になるにつれ周囲の地価が上がっていき、穴も埋め戻され住宅用地として販売されるようになると、砂利の採掘は行われなくなった[84]。 第二次産業昭和時代中期まで、東京航空計器などに代表される軍需産業が盛んであったが、現在までにいずれも移転などして工業も衰退しているのが現状である。一応、日東綜業工業団地や、和泉本町東部、岩戸南北部などに工業が集中する地域がある。 第三次産業第一次産業、第二次産業の衰退に比べ商業やサービス業に代表される第三次産業は発展している。歴史的には、商店が各地に点在していたのが、1960年代から御台橋ストアーの成立を筆頭に各地に商店街が誕生し、このころ和泉多摩川商店街や猪駒商店街[注 6]、狛江ショッピングセンターなども成立した。その後、全国で百貨店やショッピングセンターなどが台頭し、狛江にもその波がやってくるが、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律によって、出店に地元商工会との調整が必要になった結果、多くの出店計画は糾弾された[85]。 狛江には1978年に岩戸南への高島屋ストアの出店計画があったが、多くの反対に遭い中止されたほか、シズオカヤなども出店計画が撤回されることとなった[85]。現在狛江駅南口に位置する三和に対しても激しい反対運動が生じたが、度重なる話し合いの結果、出店が認められることとなった。1985年の『狛江市地域商業振興計画書』では市内のスーパーマーケット出店などに反対運動を展開した商業者に対して、地域内での競争を回避した結果、他都市との商業競争に全面的に敗れていると指摘している[85]。 現在では後述の狛江駅北口の再開発に伴い建設されたエコルマ(後述)の他、2017年には世田谷通りにニトリ狛江ショッピングセンターとヤマダデンキが[86][87]、2021年には和泉多摩川商店街にイオングループによるまいばすけっとなども開店し[88]、狛江市への大手企業の参入も相次いでいる。 また、市周辺に撮影スタジオなどが多く所在するため、市内はよくドラマや映画の撮影に使われ、撮影を有償で支援する組織として狛江市観光局に狛江ロケーションサービスが設置されている[89]。 開発狛江駅北口整備事業 1975年に市は小田急線の高架化に併せ、狛江駅北口の北口の再整備が決定し、その後5年間調査や計画の策定を行った。当初、狛江の町の核として大規模に開発する必要性が指摘され、初期の計画図によると、当初あった狛江一小を移転させ、駅前に交通広場を整備し南口と道路で連絡[注 7]、その西側にコミュニティセンターを、正面および東側に再開発ビル8棟を建設するという非常に大規模なものであった[90][91]。 この計画は、今後の市の発展の起爆剤になるとされ重要な地位を占めていたが、住民は反対運動を展開し「狛江駅北口問題を考える会」(以下考える会とする)を発足させ[90]、また再開発予定区域に緑地が含まれていたことから緑地保全を求める運動も併せて行なった[92]。考える会は独自に再開発の計画を立て、ケースA、ケースBを提示した[93]。ケースBは大量の資金が必要ながらもある程度の効果は見込めるものであったのに対し、ケースAは開発は容易だが、再開発の完全性としては疑問が残るものだった。しかしながら、市は開発の容易さからケースAを採用し、計画の規模は大幅に縮小され、かつ計画に遅れが生じた[93][90]。 考える会はその後も活動を続け、新たに建設される予定の再開発ビルのデザインについても検討を行って市に報告書を提出した。その後計画は承認され、再開発ビル3棟、北口交通広場、地下駐車場、交通広場西の緑地について整備を行うこととなった。再開発ビルの名称は一般公募によって決定され、Ecology、Community、Originality、Reborn、Message、Amenityの頭文字をとって合わせた「エコルマ(ECORMA)」に決定し、第一再開発ビル4階から6階にかけて設置される市民ホールの名称も「エコルマホール」に決定された[93][90]。緑地保全については考える会の要求を全面的に受け入れ、都市計画法の基づく緑地保全地区の指定を受け、狛江弁財天池特別緑地保全地区として保存されることになった[94][90]。 なお、この再開発計画によって市の財政が悪化したうえ、[90]、規模も当初より大幅に縮小された。 企業→狛江市を拠点とする企業については「Category:狛江市の企業」を参照

政治市政 →狛江市の市長については「狛江市長」を参照

→狛江市長を長とする市の執行機関については「狛江市役所」を参照

→狛江市の議会については「狛江市議会」を参照

狛江市の執行機関は狛江市役所である。狛江市役所は市民により正当に選挙された狛江市の首長たる狛江市長を長とする組織で、狛江市の執行機関としての事務を行う。市長の任期は地方自治法により4年と定められている。 狛江市の議決機関は狛江市議会である。狛江市議会は地方自治法第89条に基づき狛江市議会が設置されている。定数は22名。狛江市役所とともに狛江市庁舎内に設置されている。 国政・都政衆議院議員選挙において狛江市は調布市、三鷹市、稲城市の一部とともに東京都第22区に属す。東京都議会議員選挙においては狛江市と調布市で構成される北多摩第三選挙区に属す。定数は3名。 機関警察警視庁の調布警察署が調布市と狛江市を管轄しているため、狛江市内に警察署はない。調布警察署の庁舎は管轄地域の中心である調布市国領町の甲州街道沿いにある。過去に市の中心に警察の拠点がほしいという要望から「大型交番」が設けられたが、現在までに廃止、残った建物は市商工会館として使われ、交番としての機能は狛江駅前北口ロータリーに移転された。 交番

消防消防は市町村の事務であるが、本市は多摩地域の多くの自治体と同様に東京消防庁へ業務を委託している[95]。119番通報は立川市にある第八消防方面本部の多摩災害救急情報センターにつながる[96]。多摩川対岸の狛江市市域での水難事故などでは川崎市消防局が出動する場合がある。 狛江における消防の歴史は、1895年12月に創設された消防組から始まった[97]。消防組は各地域ごとに組織された5個の組を基本単位とし、211人で構成される大規模な組織だった。のち警防団令により警防団となり、終戦後の1948年に197人で構成される狛江村消防団となった[98]。長らくこの体制は変わらなかったが、1962年1月25日午前4時9分に発生した佐藤病院火災が転機となった[99][100]。病院の杜撰な危機管理体制や消防資材の不足から事態は急速に悪化し、佐藤病院の敷地約1,000平方メートルが全焼、入院患者7人が焼死するという結果となった。この火災から、町では常設消防設置の動きが加速し、同年8月には町内に常設消防本部が設置され、今日の狛江消防署となった[99][100]。 消防署狛江消防署と猪方出張所が存在する。かつて南部地域へは小田急線踏切により移動に時間がかかったため猪方出張所が1974年5月に新たに開設された[101][100]。 消防団消防団は現在第一分団、第二分団、第三分団、第五分団、第八分団、野川分団の6個分団となっている。各分団に1台のポンプ車が配備され、それぞれに自動体外式除細動器(AED)を搭載している[102]。 医療市内には東京慈恵会医科大学附属第三病院と東京多摩病院が位置する。 明治時代中期になっても狛江には医者がおらず、狛江村発足後もしばらくは無医村となっていたが、1927年に小田急線が開通すると狛江駅前に「片岡医師」が開業し、無医村を脱した[103]。1950年7月19日には東京慈恵会医科大学附属第三病院が開設され、医療は充実した[104]。当時村民は、役場で発行された診察券をこの病院で利用すると診察費等が減額されるという、当時にしては画期的なシステムがあった[104][105]。 郵便郵便番号は「201」から始まる。以前は調布郵便局管轄で郵便番号は182であった[106]。現在は、狛江局が配達、調布局が取集め、消印は東京北部郵便局で行っている。 郵便番号

ただし、大口事業所の固有番号として、狛江市役所の郵便番号201-8585など、いくつかの例外が存在する。 郵便局狛江郵便局で日本で初めて絵手紙教室が開かれたことから、狛江市は「絵手紙発祥の地 - 狛江」として宣伝している。狛江郵便局には絵手紙メモリアルポストが設置され、各種絵手紙に関わるイベントを後援している[107]。 施設上下水道上水道給水は市町村の事業であるが、多摩地域の多くの自治体は上水を供給する東京都水道局から事務委託されていた。本市もそれに倣っていたが、2007年4月1日に事務委託を廃止して都営一元化された[108]。市独自の水源は地下水のみで、現在も西野川に4か所と和泉本町に2か所の取水井戸を持っている。それ以外の水は東村山浄水場から送られており、その水源の割合は〈多摩川:利根川 = 3:7〉となっている[108]。 多摩川の分は羽村取水堰から取水しているものである。これらの割合は〈井戸:都 = 1:9〉で、和泉本町の浄水場で両者は混合され給水される[108]。 市内には多摩水道橋や水道道路などがあるが、これらは川崎市多摩区にある長沢浄水場と田園調布エリアを結ぶ長沢系と呼ばれるもので、本市への給水には直接関与しない[108]。しかし前述した都の東村山系の事故発生時には、この長沢系も使えるようになっていて、バックアップのようには機能する。世田谷区喜多見の砧浄水場は一部敷地が狛江市になっているものの、世田谷区南西部の給水を担っており、こちらも本市には関わらない。 狛江市唯一の浄水場として和泉本町給水所がある。東京都水道局が管理し、大規模災害発生時に応急給水拠点となる。確保水量は2,260 m³[109]。過去、狛江浄水場が存在していたが、現在は廃止され狛江市立狛江第三中学校になっている。また、元和泉の3 haにも及ぶ空地は東京都水道局の資材置き場と水道局員の住宅となっている[110]。後者の空地について、市は都立公園として開発するため努力している[111]。 下水道下水道に関しては、1969年から100億円余を投じて整備が進められ、1979年に市内全域が完備された[112]。下水道完備の自治体としては全国で4番目である[112]。下水処理は大田区の東京都下水道局森ヶ崎水再生センターで行っている。 また、市はマンホールカードを作成し配布している。カードは「コサギ」と「絵手紙」の2種類があり、市役所の下水道課窓口において受け取ることができる[113]。 ごみ処理ごみ処理は有料である。ごみを廃棄する場合は市指定の有料ごみ袋を購入する必要がある[114]。 多摩地域の他市と多摩川衛生組合を構成していて、稲城市大丸の多摩川沿いにあるクリーンセンター多摩川などの処理施設を共有している[115]。組合は長らく狛江市、稲城市、多摩市の3市で構成されていたが、1990年代に多摩市が脱退、府中市と国立市が加入し、現在はこの4市で構成されている。最終処分場には日の出町の二ツ塚廃棄物広域処分場を利用している[115]。ただし、市内で回収された缶や瓶、ペットボトルは市内の狛江市ビン・缶リサイクルセンターに運ばれ、分別や減容などが行われる[116]。 多摩川衛生組合が組織されるまでは町が独自にごみ処理を行なっていた[117]。1959年からごみ処理が行われるようになり、当時ごみは砂利採取によってできた穴に埋め立てたり、堆肥として利用したい農家の畑に積み上げるなどの方法で処理されていた[117]。その後ごみは増加し、穴が満杯になってしまうと、小足立の林に埋めるようになった。翌年には稲城町の林に、次は浦和市に、最終的に溝口の残土捨て場にと、最終処分場は点々とした[117]。 電話狛江局収容。電話普及期に世田谷区内の砧電話局から架線されたという経緯があるため[118]、市外局番は市域のほとんどが東京23区と同じ03である[119]。東京23区外における03は調布市や三鷹市の区部に接する一部地区でもみられるが、市内全域で市外局番が03であるのは狛江市のみであり、珍しい[106]。狛江で初めて電話を引いたのは料亭であった玉翠園である[106]。 なお、狛江市と調布市にまたがる多摩川住宅(西和泉)と神代団地(西野川)では、調布局の042が使われている。 メディアその他

教育 狛江における教育は泉龍寺にあった私塾を起源とする。私塾は1872年(明治5年)9月25日に併合され、公立観聚学舎として和泉村、猪方村、岩戸村と駒井村の計4村の協力により新たに設立された[123]。観聚学舎は名前を変え、現在の狛江市立狛江第一小学校として今も残る。 学校教育小学校かつて狛江市立狛江第八小学校までの計8校が存在していたが、現在は6校の小学校が存在する。 前述の通り、公立観聚学舎を源流とする狛江市立狛江第一小学校が最も長い歴史をもつ。公立観聚学舎の設立により、児童は教育を受けることができるようになったが、1874年の調査によれば就学率は37%で、高いとはいえない状況であった。市はこの状況について学校が生徒から授業料を徴収していたことなどに起因するとしている[124]。和泉学校は1878年に慶岸寺に移転されたが、これにより一部地域の児童が遠距離通学を強いられるようになり、組合の足並みが揃わなくなった結果、1880年5月に廃された[125]。 廃止後1年もせずに駄倉に新しい和泉学校が設立され、初等教育が再開されることとなった。1882年には就学率は51%に達し、明治後半になるとほとんどの児童が学校に通うこととなった。同時に、農業教育も重点的に行われた。また、5月から6月にかけて農業に従事するために多くの児童が欠席するため、農繁休業が設けられた[126]。さらに1908年には、新しい科目として農業が追加された[126]。その後1910年、狛江尋常高等小学校[注 9]に狛江実業補習学校が附設され[127]、将来農業に従事する児童を対象に授業料無料で農業・修身・算術・国語を教えた。この実行補習学校の就学期間は2年間とされ、農業閑散期の冬に開校していた[128]。 その後地震や戦争により狛江国民学校[注 10]の校舎は2度焼失したが[129]、青空教室などを経て児童数は増え、狛江村立狛江小学校和泉分校[注 11]が設置された。この分校は2年後に狛江村立狛江第二小学校となり、同時に狛江小学校[注 12]は狛江村立狛江第一小学校と改名した[129]。 1957年には狛江町立狛江第三小学校が開校し、南部で初めての小学校となった[130]。狛江第三小学校では翌年より市内で初めて学校給食が開始された[131][132]。また、町の失業対策事業の一環として各学校にプールが建設された[133][134]。 その後も人口増加が続き、1966年に狛江町立狛江第四小学校が設置され[135]、2年後には狛江町立狛江第五小学校[136]、さらに3年後には狛江市立狛江第六小学校[137]、そのさらに2年後には狛江市立狛江第七小学校と、各地に学校が設置された[137]。特に狛江第四小学校の校舎は初めて木造でない校舎として建設され、また特徴的な形だったため「飛行機型校舎」と呼ばれ親しまれた[39][138]。この時期は町(市)内各地で団地やマンションなどの建設が進んでいたため開校時からプレハブ校舎での授業が行われるなど、人口増加に間に合わず立て続けに学校の設置が行われた。10年で4校の学校が新設されたが、それでも狛江第四小学校では多摩川住宅の入居開始8年を迎え児童数は増加し、児童数1,257人とマンモス校となったため、1975年に狛江市立狛江第八小学校が開校した[139]。同年、狛江第五小学校でも児童が急増したため、狛江市立狛江第九小学校の設置が計画されたが児童数は減少に転じたため立ち消えとなった[140]。その後も狛江第一小学校の児童数がマンション建設により急激に増加するなどしたが、どれも学区域変更によってその場を凌いでいる[141]。 平成になり、市内の児童人口は減少に転じた。特にそれぞれ団地やマンション建設に伴って設置された狛江第四小学校(多摩川団地)と狛江第八小学校(都営狛江住宅)、狛江第二小学校(都営狛江住宅)と狛江第七小学校(都営狛江住宅)で児童数の減少が目立ち、前者の2校は2001年に狛江市立和泉小学校に、後者の2校は2005年に狛江市立緑野小学校にそれぞれ統廃合された[141]。 小学校一覧廃止小学校一覧KoKoAすべての小学校に狛江市の放課後児童クラブであるKoKoA[注 13]が設置されている[142]。各小学校に属す全児童は登録していれば、KoKoAに放課後17時00分ごろまで滞在し、遊んだり宿題をしたりするスペースとして利用できる[142][143]。 学童クラブ狛江市内小学校に通う保護者の就労などの理由で帰宅しても十分な保護を受けることができない児童を対象に学童クラブが設置されている。前述のKoKoAと違い、最も遅くて20時00分ごろまで、また学校がない土曜日も受け入れていることが特徴[144]。ただ、希望者に対し定員が少ないため、非常に入ることが難しい[145]。学童クラブは下記の5つがある。

中学校市内における中学校の歴史は前述の狛江尋常高等学校に遡る[注 14]。狛江尋常高等学校は1941年に狛江国民学校に、1947年に狛江小学校となり中学校と完全に分離された。 1947年4月1日には学制改革における新制中学校として狛江村立狛江中学校が設置され、同年4月19日より授業が開始された[146]。設置後20年間は狛江における唯一の中学校であったが、生徒数は1,000人を超え、また南部に住む町民にとって狛江中学校は遠方に位置し不便であったことから、1967年に南部に狛江町立狛江第二中学校が設置され、同時に狛江中学校は狛江町立狛江第一中学校に改名された。しかしながら狛江第一中学校では生徒数が増え続け、1972年には再び1,000人を数えた。1973年に狛江浄水場の跡地に狛江市立狛江第三中学校が開校したが、それでも再び狛江第一中学校の生徒数が増加したため1980年に狛江市立狛江第四中学校が開校した。 狛江第四中学校は開校当時から児童数減少が予想されていたため市内最後の開校となった。その後、狛江第三中学校の狛江第一中学校への統合や狛江第三中学校の狛江第四小学校跡地への移転なども議論されたが、全て実現には至らなかった[147]。 中学校一覧高等学校市内唯一の高等学校として東京都立狛江高等学校がある。野球部とダンス部、箏曲部で有名[148]。 狛江高等学校は1972年に開校した都立学校であるが、かつて狛江には東京府立玉泉中学校[注 15]が建設される予定だった。この旧制中学校ははじめ東京府立第十八中学校といい、1940年4月に東京府立第十中学校を仮校舎として開校した[149]。翌年には校舎を建てるため和泉本町一丁目が用地として確保され、同時に校名が玉泉中学校に変更されたが、着工には至らなかった。その土地は町が取得し、1948年に校舎が竣工、この校舎に前述の狛江中学校が移転した[150][151]。玉泉中学校の校舎は完成することなく、1946年に東京都立第十中学校に併合された[149]。 →詳細は「東京都立狛江高等学校 § 沿革」を参照

その後は狛江に高等学校が設置されることはなかったが、人口が増えていくにつれ市内への高校設置を求める請願が増え、1972年の東京都立狛江高等学校の開校に至った[152]。 その他の学校

幼児教育→保育園については「東京都保育所一覧 § 狛江市」を参照

→幼稚園については「東京都幼稚園一覧 § 狛江市」を参照

社会教育図書館→詳細は「狛江市立図書館」を参照

狛江市立図書館は市内各地の6か所に設置されている。市内における公共図書館は1966年に開設された水曜図書室が最初で、名の通り水曜日にのみ開館する小規模な図書室だった。1977年11月23日には水曜図書館は狛江市立中央図書館となり、市民センターと同時に開館した[158]。その後も各地域センターなどに図書室が建設され現在に至る。2020年6月10日にはオンライン上で一部書籍を閲覧できる「こまえ電子図書館」が開館した[159]。

体育施設狛江市にある体育施設としては狛江市民体育館が最大である。2013年に多摩地域をメインとして開催された第68回国民体育大会では、バレーボール少年男子の会場として使用された。他の体育施設としてが市民グラウンドや[160]、市民テニスコート[注 16]、元和泉スリーオンスリーコート、多摩川緑地公園のグラウンドなどがある。また、閉校した狛江第四小学校の体育館が西和泉体育館として暫定利用されている。市民プールは狛江市民体育館に併設されている[161]。 博物館市内に公立の博物館や美術館は存在しない。2023年現在では狛江古墳群に属する古墳のうち、現存する一部の古墳の公園化が進んでいる。出土品などは展示されていない公園となっているが、古墳が見学できるようになっている[162]。また、博物館に準ずる施設として、むいから民家園がある。江戸時代に市内に存在した家を保存・移築し公園としたもので、無料で観覧できる[163]。 交通鉄道 市内には小田急小田原線が通っており、市内には狛江駅、和泉多摩川駅の2駅が設置されている。世田谷区喜多見にある喜多見駅も利用しやすい。また、市北部からは調布市内にある京王線仙川駅、つつじヶ丘駅、柴崎駅、国領駅も利用できる。狛江駅と国領駅間の南北のアクセスはバスが担っている。 至町田 ← 和泉多摩川駅 - 狛江駅 - (喜多見駅) → 至新宿 1995年に高架化されるまで各地に踏切などが存在し、開かずの踏切問題や交通渋滞、沿線の騒音被害などのほか、線路も2線しかなく、電車はピーク時には混雑率は200%を超え、前述の踏切問題で電車の増発もできないなどと、多くの問題を抱えていた。その後高架複々線化がなされ、現在では安全に通行できるようになったとともに、輸送力なども飛躍的に向上した。現在市内に踏切は存在しない[164]。 最大の駅は狛江駅で、市の中心部にある。唯一準急が停車する駅で、狛江市役所はこの駅が最寄りとなる。接近メロディには市の歌「水と緑のまち」が採用されている。かつては市内では和泉多摩川駅のみが設置される予定であったが、住民の請願駅として開設された経緯をもつ[165]。また、喜多見駅は駅の住所こそ世田谷であるものの、駅舎は狛江市に跨って建っていて、一部地域では喜多見駅が最寄駅となる。喜多見駅にはかつて「狛江市側臨時改札口」が存在したが、現在までに廃止されている[166]。 バス 小田急バスと京王バスが乗り入れており、主に京王線、東急田園都市線の駅とを結ぶなど市内の南北方向の交通を支えている。市内から多摩川を渡って神奈川県方面へ越境する路線バスはない。狛江市内を発着する路線バスは東京23区内と同じ前乗り中降り均一運賃である。市内に小田急バス狛江営業所がある。また所在地は調布市国領町であるが京王バス調布営業所も市内のバスの運行を担当する。 他に狛江市内を走るバスとしてはコミュニティバスである「こまバス」がある。2008年11月24日より運行が開始された。小田急バスに運行を委託している。こまバスの名前は狛江の「狛」のみを表すのではなく、市内を「細」かく走るバスという意味がある。ルートは北回りと南回りの2種類がある。バスは北回りは時計回りに、南回りは反時計回りにしか巡回しない。運行間隔は40分である。 道路市内を東京都道が3路線通る。市内に国道と自動車専用道路は通らない。市道は市内に900路線ほどある。それらの道路の総延長は2019年時点で128,340メートルで、そのうち117,767メートル (92%) が市道、6,651メートル (5%) が主要地方道、3,922メートル (3%) が一般都道となっている[167]。川で隔たれている川崎市とは、多摩水道橋で接続される[168]。市は橋名を「狛江橋」とすることを提案したが川崎市と話がまとまらなかったため、水道局の提案で現行の名前となった[15]。この橋が建設される以前は、対岸との交通を渡し船である登戸の渡しが担っていた[169]。 狛江市を通過する東京都道は東京都道3号線世田谷町田線(世田谷通り)・東京都道11号大田調布線(狛江通り、水道道路、本町通り)・東京都道114号武蔵野狛江線(松原通り、六郷さくら通り)の3路線がある[170]。いずれも一部が緊急輸送道路として指定されていて、狛江市における道路の根幹である。また、市内の堤防道路全部が緊急河川敷道路に指定されている。高速道路は2023年現在市内を通過しない。周辺のインターチェンジとしては東名高速道路の東京ICもしくは東名川崎IC、中央自動車道の調布ICもしくは高井戸IC、首都高速3号渋谷線の用賀出入口、首都高速4号新宿線の高井戸出入口がある。 狛江市は、多摩ナンバー(多摩自動車検査登録事務所)が割り当てられている。 かつてあった計画鉄道かつては狛江市内を通る鉄道の新路線を建設する計画がいくつかあったが、いずれも住民による反対などにより実現には至らず未成線に終わっている。

道路

文化建築物・名所神社仏閣狛江村として成立する前、現在の市域には6つの村があったため、市内には5つの村社と1つの郷社が存在する。和泉村の鎮守として鎮座していた伊豆美神社が市内で最大の神社で、近代社格制度において郷社とされた。 市内最大の寺社は狛江駅北にある泉龍寺である。 文化財→「狛江市指定文化財」を参照

→「東京都指定文化財一覧」を参照

名所過去には、狛江村の名所として玉川碑のほか「千町耕地古戦場」や「ペルリ(ペリー)提督来航記念樹」が挙げられているが[180][181]、資料に乏しい。 イベント狛江市で開催されるイベントはいくつかあるが、特に以下の3つが比較的大規模である。

→詳細は「狛江・多摩川花火大会」を参照

→詳細は「多摩川いかだレース」を参照

名物

町おこし活動絵手紙発祥の地 - 狛江 絵手紙とは、はがきに水彩で絵を描き、一筆沿える形式の手紙。狛江で最初の絵手紙の教室が開かれたことから、絵手紙発祥の地とされる[185]。狛江郵便局ではこれに協賛するイベントを行っている。なお日本絵手紙協会の代表者は狛江市在住で名誉市民[186]。 →「絵手紙」も参照 2005年に狛江郵便局が実施した「絵手紙発祥の地 - 狛江・絵手紙発祥23周年記念キャンペーン」では、全国から募集した約1600枚の絵手紙が商工会の手を経て市内約1000か所の店舗や事務所に配布された。この動きを受け、2007年には狛江市がこれを市の事業と位置づけ、市民による「絵手紙発祥の地 - 狛江」実行委員会が設立された。同委員会は、2008年3月、狛江駅前に「絵手紙発祥の地 - 狛江」と書かれた巨大な懸垂幕と横断幕、そして街灯フラッグを設置するなど活動[107][187]。同年8月23日には、狛江市内各地域から選出された10組の親子をむいから民家園に集め、「第1回親子絵手紙サミット」を開催。これを記念して園内に丸型ポストモニュメントの設置も行った。同年10月には絵手紙創始者である「小池邦夫講演会」を開催。これと同時に、同委員会が製作した絵手紙マップや絵手紙はがき「小池邦夫童謡絵手紙」がお目見えした。さらに、同年11月に運行開始された狛江市コミュニティバス「こまバス」には、側面に大きな「絵手紙発祥の地 - 狛江」のステッカーが貼られ、車内には絵手紙が展示されるなど、「絵手紙美術館」として市内を巡回している。 狛江ロケーションサービスまた、日活調布撮影所や角川大映スタジオを擁する調布市内をはじめ、市周辺には撮影スタジオなどが多く所在するため、市内はよくドラマや映画の撮影に使われ、撮影を有償で支援する組織として狛江市観光局に狛江ロケーションサービスが設置されている[89]。 狛江ロケーションサービスとは、狛江市内で行われる映画やテレビドラマの撮影の誘致と支援を行う狛江市観光協会内に設置された組織。狛江市周辺に映画関連企業が多く存在することから、市内の河川敷などが多く撮影に使われる[89][188]。また、市内に在住、在勤、在学する者は狛江ロケーションサービスを通じて市民ボランティア・エキストラとして登録することができる[189]。 多摩川戦隊コマレンジャー元は狛江関連の個人サイト上で創作されたものが街おこしグループの目にとまり、2003年に実体化されることになった。市内のイベントなどに登場する[190]。各地のローカルヒーローと提携している。いわゆる戦隊シリーズの設定に準じているが、頭部は地球防衛軍に登場する「ミステリアン」に、胸の部分は人造人間キカイダーに登場する「ハカイダー」に類似した形状を持つ。 対外関係友好都市

組織・機関

災害時応援協定締結自治体関連作品狛江を舞台とする作品

狛江が登場する作品

関連人物名誉市民狛江市名誉市民は、学問や学芸の進展に寄与した狛江市民もしくは縁故の深い人物で、郷土の誇りとして市民により深く尊敬されている人物に贈られる称号である。この名誉市民制度は市制施行50周年記念の一環として2020年に始まったもので、現在は以下の2人に称号が贈られている[196]。

出身人物50音順

ゆかりの人物50音順

脚注注釈

出典

参考文献

関連文献ここでは、この記事の出典としては用いなかったが参考になる文献を列挙する。

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia