|

Watten

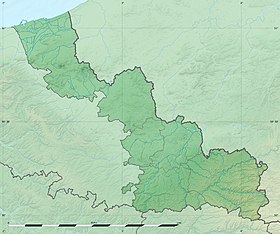

Watten (prononcé « Watte » en français, Waten en néerlandais, Wotten en flamand occidental, et signifiant « passage à gué ») est une commune française située dans le département du Nord (59), en région Hauts-de-France. GéographieSituationSitué au cœur de la Flandre maritime dans le Houtland, Watten est à la limite de la Flandre traditionnelle. Avec ses 72 mètres[Interprétation personnelle ?] d'altitude, le Mont de Watten, surnommé localement la « Montagne de Watten » par ses habitants, est le maillon le plus occidental de la chaîne des Monts des Flandres. Le bourg de Watten s'est développé en contrebas du mont, le long du fleuve Aa, tandis que les hauteurs de Watten accueillaient l'abbaye, les fortifications et le moulin. Contrairement à d'autres villages voisins[réf. souhaitée] (Volckerinckhove ou Wulverdinghe), on n'y parle pas flamand occidental. Les villages voisins sont Wattendam (reliée à Holque), Millam, Serques, Éperlecques et Wulverdinghe. Si Watten fait partie du Nord, il se trouve à la frontière du département du Pas-de-Calais, il fait longtemps partie du Canton de Bourbourg mais depuis 2014, relève du canton de Wormhout. GéologieWatten est située à la rencontre de quatre entités géologiques :

HydrographieRéseau hydrographiqueLa commune est située dans le bassin Artois-Picardie. Elle est drainée par l'Aa canalisée, le canal de la Haute Colme, la Paclose, le watergang Boudyck, l'Houlle, la Reninghe[1], Lechtwater[2], l'Houtval[3], la Clinke Becque[4], la rivière la Bombe[5], le watergang Lecht Water[6] et un autre petit cours d'eau[7],[Carte 1].

L'Aa est un fleuve côtier Aa canalisée, d'une longueur de 89 km, prend sa source dans la commune d'Arques et se jette dans la mer du Nord· à Gravelines. La section traversant la commune est canalisée[8]. Le canal de la Haute-Colme relie l'Aa à Watten au canal de Bergues et au canal de la Basse-Colme à Bergues. Il fait partie du canal de la Colme, et correspond à la partie occidentale, la seule encore accessible à la navigation fluviale[9].  Gestion et qualité des eauxLe territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Audomarois ». Ce document de planification concerne un territoire de 662 km2 de superficie, délimité par le bassin versant de l'Aa et sa zone d'étalement : le marais audomarois. Le périmètre a été arrêté le 4 février 1994 et le SAGE proprement dit a été approuvé le , puis révisé le , puis le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa (SmageAa)[10]. La qualité des cours d'eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l'eau et l'Agence française pour la biodiversité[Carte 2]. ClimatLe climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[11]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[12]. Les paramètres climatiques qui ont permis d'établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[15] complétée par des études régionales[16] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et mise en service en 1970 permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques[17]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

Source : « Fiche 59647001 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr, édité le : 06/01/2022 dans l'état de la base

UrbanismeTypologieAu , Watten est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[18]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Omer[Note 5], une agglomération inter-départementale regroupant 23 communes, dont elle est une commune de la banlieue[Note 6],[19],[20]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Dunkerque, dont elle est une commune de la couronne[Note 7],[20]. Cette aire, qui regroupe 66 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[21],[22]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,7 % en 2018), en diminution par rapport à 1990 (65,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (60,5 %), forêts (21,9 %), zones urbanisées (13,4 %), prairies (2,7 %), zones agricoles hétérogènes (1,5 %)[23]. L'évolution de l'occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].  Voies de communication et transports Watten est situé à 12 km de Saint-Omer, accessible par la route (départementale 300 et départementale 3) et par le train (via la ligne Lille - Calais, assez bien desservie (un train par heure environ). Le viaduc de la Haute-Colme sur la ligne LGV Nord est le troisième plus long pont ferroviaire de France, et le huitième plus long pont de France, avec une longueur de 1 827 mètres, et passe au nord de la ville. Par la route D 600, on peut facilement se rendre à Bourbourg (15 km) et Dunkerque (29 km). Une ligne de bus va de Dunkerque à Saint-Omer et s'arrête à Watten 3 fois par jour. De Watten part également une route (la départementale 26) vers Cassel (17 km). Watten est également relié à Audruicq, Ardres, Calais et Hazebrouck par le train, grâce à la Gare de Watten - Éperlecques. ToponymieL'habitat est étiré en longueur, la ville s'étant agrandie au sud du centre ancien, en longeant le canal lors de la période industrielle[réf. souhaitée]. Ainsi les quartiers de la Cité des Tuileries et de l'Overstel sont situés à près de trois kilomètres[réf. souhaitée] du centre-ville de Watten. Le quartier de Wattendam, situé sur la rive droite de la rivière de l'Aa, est dans la continuité urbaine du centre ancien. À l'est de la ville se situe le site de la Montagne, aussi appelé l'« Ange Gardien », ainsi que le lieu-dit de l'Ermitage, au pied du mont. Le nom de Wattendam signifie le « barrage (dam - écluse) de Watten »[Interprétation personnelle ?], attesté par la présence ancienne d'un overdracht du XIIe siècle[Interprétation personnelle ?], puis d'une écluse au XVIIIe siècle[Interprétation personnelle ?]. La Cité des Tuileries tire son nom de la création d'un habitat ouvrier[Interprétation personnelle ?] dans la première moitié du XXe siècle[Interprétation personnelle ?] par l'ancienne industrie de la tuilerie, qui exploitait la carrière d'argile de l'actuel site naturel[réf. nécessaire] du lac Bleu. Le site de l'Ange Gardien correspond à l'emplacement de l'ancienne abbaye[réf. nécessaire], occupée de 1623 à 1765[réf. nécessaire] par un noviciat de Jésuites anglais en exil, qui comportait une chapelle dite de « l'Ange Gardien ». Au nord de la commune et de la ligne TGV, le lieu-dit du Rynckebrouck (le « marais » « rond ou entouré ») atteste[réf. nécessaire] de l'assèchement des terrains marécageux de la plaine maritime au XIIe siècle[réf. nécessaire]. HistoireLa Vallée de l'Aa est un site très actif lors de la Préhistoire (ateliers de taille de silex). Pendant l'âge du bronze on trouve dans l'Audomarois des tumuli, des enclos, des structures de silos et des fragments de broyeurs (activités agricoles), des lames et haches en bronze. À l'Âge du fer, rien ne permet d'associer la "Montagne" de Watten avec une occupation humaine. En effet la première transgression de la mer (transgression flandrienne a perduré jusqu'au Ier siècle av. J.-C., ce qui a limité l'occupation des environs. La remontée des eaux salées (ou plus ou moins saumâtre selon les époques) permet néanmoins la création d'une industrie du sel dans les environs.  D'abord peuplée par les Morins puis par les Ménapiens, Watten offrait aux Romains une position militaire stratégique. Un camp puis une forteresse romaine appelée Vaganum défendaient la position élevée et contrôlait à la fois l'accès à la mer et le gué permettant de traverser l'Aa. Des barques pouvaient aborder le littoral et remonter jusque Watten, pour apporter par exemple le plomb de Bretagne. Des sites de production de sel sont situés à environ 15 kilomètres de Watten : à Steene, Pitgam et à Ardres. La production de sel, obtenu en chauffant l'eau salée récoltée dans les chenaux de marée, était probablement contrôlée par l'administration romaine. Consommé sur place ou exporté, le site de Watten pouvait certainement voir circuler cette marchandise. Les Romains sont chassés par les Francs sur la rive gauche de l'Aa au Ve siècle, tandis que la transgression marine Dunkerque II envahit l'actuel Blootland, ou plaine maritime flamande, du Ve siècle au VIIIe siècle.  En 831 le domaine agricole de Watten, appelé Villa Guadannia, dépend de l'abbaye de Centule, ou Saint-Riquier, située dans la Somme. En 874 une chapelle en l'honneur de Saint-Riquier est établie au sommet du mont. En 881, les Normands dévastent entièrement Watten, comme de nombreuses autres cités de la région. En 1013, le village de Watten appartient à un seigneur du nom de Burgin. Un prêtre décida en 1072 de fonder un monastère sur la "Montagne de Watten". Au cours des siècles, la cité fut l'enjeu de nombreux combats et subit les discordes entre souverains de France, d'Angleterre, de Flandre et d'Espagne, auxquels elle appartint alternativement jusqu'en 1678, date de son retour définitif à la France. Vers le XIe siècle, un ermite, nommé Alphume, s'était retiré sur les hauteurs de la colline et y avait construit une chaumière près de la chapelle dédiée à saint Riquier. En 1072, un prêtre, Olfride, y fit venir des Augustins du chapitre de Saint-Gilles près de Liège. Olfride est donc considéré comme le fondateur de l'abbaye de Watten. En 1097, l'abbaye fut consacrée sous le nom de Notre Dame du Mont de Watten; 30 chanoines y furent installés et entretenus à l'initiative de Robert le Frison. comte de Flandre, et de sa mère la comtesse Adèle, fille du roi de France. Thierry d'Alsace, comte de Flandre, fit du monastère de Watten, restauré par ses soins après des saccages, son séjour préféré et le choisit comme lieu de sa sépulture, en 1168. En 1225, A. évêque de la Morinie (évêques de Thérouanne) confirme à l'église d'Ypres, la possession de la dîme de Watten, et celle de Boesinghe, (sans doute Boëseghem), et toutes celles que le chapitre d'Ypres avait rachetées de mains de laïcs[24]. En 1227, le chevalier Anselme de Watten, du consentement de sa femme Estrange, sœur de Gautier II de Drincham, seigneur de Drincham, donne à l'abbaye de Watten un domaine appelé Killewall[25]. Il reconnait également en 1228 devoir à l'abbaye un cens annuel de douze deniers à prendre sur sa cense ou ferme de Watten[26]. En 1245, le chevalier Pierre de Watten est un des nombreux chevaliers qui promettent fidélité au roi de France, Louis IX (Saint-Louis) dans l'hypothèse où la comtesse de Flandre Marguerite de Constantinople n'exécuterait pas les promesses données au roi[27]. À l'époque, se trouvait à Watten un overdragh : sur les canaux à pente trop forte, on créait un barrage pour pouvoir de chaque côté de celui-ci avoir un canal sans trop de pente, le barrage servant également à éviter le remontée des eaux en cas de fortes pluies ou marées; l'overdragh était le système permettant de franchir ce point de bloage en tirant les bateaux, à l'époque à fond plat, de part et d'autre du barrage(actuellement le système utilisé est celui des écluses). Le passage par l'overdragh donnait lieu à versement d'un droit de passage et constituait une source de revenus importante, l'essentiel des déplacements se faisant par voie d'eau, étant donné l'absence ou la mauvais état des routes (il en existait un autre sur le canal de la Colme, situé à Lynck et détenu par les seigneurs de Drincham). En 1245, l'overdragh de Watten était la propriété du chapitre d'Aire-sur-la-Lys, lequel passe un accord avec l'abbaye des Dunes pour fixer le montant des droits à acquitter par cette dernière pour faire passer des marchandises[28]. En 1297, le comte de Flandre Gui de Dampierre est en guerre contre le roi de France Philippe IV le Bel, mais perd la partie. En 1298, Gilles de Haverskerque, seigneur de Watten, qui a suivi le parti du roi, reçoit en récompense de Raoul II de Clermont-Nesle lieutenant du roi, la juridiction et les biens que le comte Guy possédait à Lederzeele, Broxeele, Rubroucq et Volckerinckove, et qui lui ont été confisqués (confiscation temporaire uniquement)[29]. En 1300, le seigneur de Watten est Jean; il peut être Jean de Haverskerque, frère ou fils de Gilles et il passe un accord avec l'abbaye de Watten à propos d'une pièce d'eau[30]. Le 26 décembre 1302, une bataille eut lieu près de l'abbaye fortifiée, entre les Français menés par Miles X de Noyers et les Flamands. Vaincus par les Français, deux mille Flamands succombèrent. En 1315, le comte Robert III de Flandre donna à la ville de Watten une organisation municipale. En 1333, Jean de Haverskerque, seigneur de Watten, restitue à l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer, la possession d'un certain nombre de masures dont son père s'était jadis emparé au détriment des religieux[31]. En 1378 Watten est réunie à la Châtellenie de Cassel et obtient le privilège de la fabrication du drap. En 1428 un marché hebdomadaire est établi, ainsi qu'une compagnie d'archers, sous le patronage de saint Sébastien, par le seigneur de Watten, Cornil d'Eechout. Watten dépendait du diocèse de Thérouanne jusqu'à la destruction de la ville par Charles Quint puis du diocèse de Saint-Omer. Les seigneurs de Watten détenaient parmi leurs biens du XVe au XVIIIe siècle, une importante seigneurie (de 360 mesures, soit environ 160 hectares) sur Merckeghem, la seigneurie et vierschaere de Merckeghem, dépendant de la châtellenie de Bourboug mais située sur la châtellenie de Cassel (voir Merckeghem)[32].  Au début du XVIIe siècle, Watten subit un débordement de la Colme (canal de la colme) en 1613, et quelques années plus tard en 1635, la peste tua mille personnes dans la paroisse[33]. En 1638, durant la Guerre de Trente Ans, les Français s'emparèrent de Watten. Gaston d'Orléans fit rétablir les fortifications sur la hauteur et en éleva de nouvelles autour de l'église, afin de conserver la position pendant l'assaut de Saint-Omer. Mais les Espagnols reprennent Watten et construisent un barrage au travers de la vallée de l'Aa, inondant le marais Audomarois jusqu'à Saint-Omer. En 1643, le Maréchal Jean de Gassion s'empare de Watten et de son fort, qui retombe rapidement aux mains des Espagnols. En 1644 les Français s'emparent de nouveau de la ville. Ils décident de renforcer les fortifications, et pour cela construisent une fortification non-recouverte, prévue pour faire passer l'hiver à près de 10 000 hommes. Le roi Louis XIV, sous le conseil de Mazarin, décida d'envoyer l'ingénieur Le Camus fortifier la position de Ouate, jugée importante. Il fit venir des ingénieurs hollandais, qui réalisèrent une citadelle à cinq bastions autour de l'abbaye, reliée par un chemin couvert à un fort autour du bourg. La pente du mont de Watten joua le rôle naturel de glacis. Une redoute autour de l'écluse de Wattendam, et deux autres autour du moulin et de l'autre côté de la digue furent construits pour surveiller la vallée de l'Aa. Avec l'évolution de la ligne de front Watten perdit sa position stratégique et le fort fut abandonné par les Français en 1646. En 1647 la position retomba aux mains des Espagnols qui rasèrent les fortifications en 1650. En 1657, les fortifications furent remodelées par Turenne, voulant refouler les Espagnols sur Dunkerque. En 1659 Watten fut rendue aux Espagnols par le traité des Pyrénées, en 1678 grâce au traité de Nimègue elle devient définitivement française. En 1735, le gouverneur des fortifications de Dunkerque rénova une partie des fortifications et des talus en terre, dont on peut toujours voir des vestiges autour de l'abbaye. En 1794 la position de Watten fut occupée lors des guerres de conquête révolutionnaire.  La communauté des chanoines réguliers de saint Augustin eut beaucoup à souffrir des guerres et saccages qui ravagèrent les Pays-Bas méridionaux. Pillages et incendies marquèrent la ruine définitive du monastère. Les Augustins le quittèrent. Ce sont des religieux jésuites anglais, persécutés dans leur pays, qui y établirent sans tarder un noviciat. Bannis de France en 1763 (avec tous les autres Jésuites), les anglais déménagèrent à Bruges et furent remplacés par les lazaristes anglais, puis par le clergé séculier. Après la Révolution, les laïcs enseignèrent au collège. En 1769, les biens de l'abbaye furent récupérés par le diocèse de Saint-Omer, le collège ferma ses portes en 1775, et l'évêque de Saint-Omer fit démolir les bâtiments du monastère pour éviter d'avoir à les réparer. Seule demeura la tour du XVe siècle encore visible aujourd'hui. La Révolution française déposséda de ses biens l'évêque de Saint-Omer. L'ancien monastère fut vendu comme bien national en 1792 et les nouveaux acquéreurs voulurent démolir la tour, cela leur fut interdit car elle servait de repère aux navigateurs. En janvier 1792, les difficultés d'approvisionnement et, selon certains, la propagande contraire à la Révolution diffusée par le clergé réfractaire sont à l'origine d'une forte agitation d'habitants de Watten, opposés à ce que des grains circulent sur la Colme à destination d'autres villes, alors que Watten connait la faim[34] (voir district de Bergues pour connaitre les crises de subsistance dans le district pendant la Révolution). Il existait à Watten une société populaire sur le modèle du club des Jacobins à Paris : en 1794, elle demanda à être affiliée à celle de Bergues[35]. Elle compte 32 membres en 1791 dont plusieurs prêtres, ayant prêté le serment de fidélité à la constitution, (église constitutionnelle) comme celui de Watten P.J. Sochteman, Sa composition figure dans une étude de Georges Lefebvre sur la société populaire de Bourbourg[36]. En 1802-1803, sous le Premier Empire, se tient chaque décade (période de dix jours du calendrier républicain) un marché pour grains, petits animaux et légumes[37]. En 1802, Watten est toujours une place fortifiée[38]. Au début du XIXe siècle, selon JF Grille, Watten produit beaucoup de chanvre et est environné de bois (« les taillis de Watten » de sept à huit cents hectares, et qui appartiennent au domaine). On y voit des restes de fortifications et la tour antique « au haut de laquelle il faut monter pour jouir d'une vue à la fois étendue et bocagère, et de toute manière charmante ». La tour sert de point de vue aux navigateurs, comme celles de Bourbourg et de Bergues précise ce chroniqueur[39].  Dès la fin du XIXe siècle, la cité connut une industrie florissante (tuilerie, filature, chantiers de bateaux), dont l'essor fut facilité par la position géographique de la ville, carrefour de voies de communications. Vers 1860, M. Landeau exploita le sous-sol wattenais, constitué par de l'argile, la "clite", en créant une pannerie-briqueterie qui assurait aussi la fabrication des drains et des poteries. L'usine ferma en 1893. Il sera, également, propriétaire d'un four à chaux. La matière première provenait des marnières de Houlle et arrivait par bateaux. La chaux était revendue aux maçons de la région. D'autres entreprises firent vivre le village : entre 1875 et 1906, une tannerie qui réussit à se placer en tête des autres entreprises françaises. Entre 1850 et 1893, une raffinerie de sel fut exploitée. Entre 1908 et 1950, une galocherie. Entre 1900 et 1940, une sécherie de chicorée. Les industries les plus importantes furent surtout la filature Vandesmet, qui fonctionna de 1852 à 1977, et les Tuileries du Nord et du Pas-de-Calais de 1912 à 1960. Pendant la grande guerre de 1914-1918, Watten a échappé à l'invasion et n'a vu que des troupes britanniques, métropolitaines ou coloniales établir leur campement sur les emplacements mêmes où les troupes de Gassion avaient planté leurs tentes. En juin 1917, la commune a reçu 30 masques à gaz pour la population civile (vu le nombre, seulement pour les autorités de la ville)[40].  Il n'en fut pas de même lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 3 septembre 1939 au 23 mai 1940 lors de la bataille de Watten, la ville vit cantonner des unités françaises et une unité du génie britannique qui fit sauter le double pont fixe de Watten le 24 mai 1940. Ce même jour, les premiers obus tombent rue de l'Hospice, et des combats se livrent en différents endroits de Watten, mais plus particulièrement rue de la Gare, rue de l'Hospice à l'entrée des Tuileries. Les premiers éléments de l'armée allemande entrent à Watten à 20h30, le 25 mai 1940. Le franchissement de la rivière de l'Aa s'effectue sur un pont provisoire installé face à la rue de la Gare. Le 29 mai, à 23 heures, l'aviation britannique lance des bombes qui tombent dans le secteur de la salle Saint-Gilles, le terrain des sports et la filature Vandesmet. L'armée allemande occupera Watten jusqu'au 6 septembre 1944, date de sa libération par l'armée canadienne. C'est en octobre 1940 que l'occupant défigura le moulin à vent de la "Montagne" après avoir démonté le toit et les deux ailes qui restaient pour en faire un observatoire. L'endroit choisi par Hitler pour lancer les fusées A4, dites V2, était la lisière de la forêt d'Éperlecques. Ce blockhaus ne fut jamais opérationnel, et fut très souvent bombardé par l'aviation alliée. Puis fut installé le "Bois Royal de Watten" une rampe de 70 mètres de longueur baptisée "Ski" destinée à faire décoller des fusées dites « V1 ». Cette rampe ne fut jamais bombardée, mais il arrivait que des V1, ratant leur départ, tombent et explosent, occasionnant des dégâts très importants. Malgré la fermeture des entreprises locales, l'ouverture d'Usinor Dunkerque et l'essor de la cristallerie d'Arques, permirent au village de perdurer et de continuer à se développer. À la fin des années 1970, le quartier dit des "Maisons Jaunes" fut construit, amenant de nombreux nouveaux arrivants à Watten. Politique et administration Situation administrativeWatten est une commune du département du Nord, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elle fait partie du canton de Bourbourg, situé dans l'arrondissement de Dunkerque. En 2007, il y avait 2110 électeurs inscrits. Les résultats des élections présidentielles 2007 sont différents des résultats nationaux: sur 1675 votes exprimés, Ségolène Royal obtient 935 voix (55,82 %) et Nicolas Sarkozy 740 voix (44,18 %). Mais lors des élections législatives de 2007, pour 1346 votes exprimés, Jean-Pierre Decool (DVD) est élu au premier tour avec 732 voix (54,38 %), devant Francis Bassemon, radical de gauche, avec 257 voix (19,09 %). La sous-préfecture est à Dunkerque, tout comme la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, le tribunal de commerce et le tribunal d'instance. La commune est intégrée dans le schéma de cohérence territoriale de la région dunkerquoise, pour la révision de son plan local d'urbanisme. Watten est associée pour la gestion de ses ordures ménagères à la communauté de communes des Hauts de Flandre, mais n'y adhère pas. La commune fait partie du Pays Moulins de Flandre en tant que commune isolée. Liste des mairesMaire en 1802-1803 : Étienne-Jos. Degrave père, marchand et cultivateur[41]. FiscalitéLa taxe d'habitation s'élevait en 2006 à 17,00 %, à laquelle s'ajoute un taux départemental de 8,54 %. La taxe foncière est de 25,00 % en 2006 sur les propriétés bâties (à laquelle s'ajoute 8,57 % pour le département et 3,70 % pour la région), et de 48,00 % sur les propriétés non-bâties (à laquelle s'ajoute 25,76 % pour le département et 12,56 % pour la région).[2] Population et sociétéDémographieÉvolution démographiqueL'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[56]. En 2022, la commune comptait 2 567 habitants[Note 8], en évolution de +0,23 % par rapport à 2016 (Nord : +0,51 %, France hors Mayotte : +2,11 %). Après avoir vu sa population augmenter de 416 nouveaux habitants dans les années 1975-1982 grâce à un fort solde migratoire, Watten en a perdu 205 de 1982 à 1990, à cause de départs supérieurs aux naissances. La baisse s'est ralentie à moins 105 habitants de 1990 à 1999, la natalité étant en forte baisse, pour reprendre de 1999 à 2006 avec moins 201 habitants. [3][Passage à actualiser] En 1999 Watten comptait 1 007 résidences principales et 22 résidences secondaires, avec une taille moyenne de ménages de 2,8 personnes (contre 3,1 en 1990). Le nombre total de logements augmente peu (1 089 en 1999 pour 1 065 en 1990), car les espaces constructibles sont très peu nombreux du fait de la forte présence des sites naturels protégés. Le nombre de logements vacants se résorbe progressivement, mais il en restait encore 56 en 1999.[4][Passage à actualiser] Le niveau d'étude montre une scolarisation de la population totale de 36,3 % de niveau primaire, 34,4 % de niveau collège, 10,1 % de niveau BAC, et de seulement de 6,8 % de niveau études supérieures. [5][Passage à actualiser] Pyramide des âgesLa population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,2 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental. En 2018, la commune comptait 1 220 hommes pour 1 382 femmes, soit un taux de 53,11 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,77 %). Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit. Équipements socio-culturels

Enseignement

Santé

Culture et patrimoinePatrimoine archéologique

Lieux et monuments Tour de l'ancienne abbayeLe village est célèbre dans la région pour sa tour de l'ancienne abbaye, en ruines, pour son moulin, superbement restauré au début des années 1990 (ces deux bâtiments sont situés sur la « montagne de Watten » (72 mètres) et pour son église du XIIIe siècle. L'église Saint-GillesFondée en 1236, elle a subi de nombreuses modifications qui ont pourtant épargné la tour aujourd'hui classée Monument historique et qui a été entièrement restaurée. Le clocher porche en briques de sable est orné de motifs géométriques en briques rouges, les linteaux, bandeaux et archivoltes sont en pierre blanche. La tour qui eut une flèche jusqu'en 1800, s'élève sur six niveaux jusqu'à la corniche de pierre qui couronne l'ensemble. Dédié depuis sa fondation à Saint-Gilles, l'édifice abrite quelques pièces de mobilier provenant de l'abbaye, les vitraux du chœur sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. En octobre 1888, une cérémonie a eu lieu pour introniser dans l'église une relique (un os a priori) de Saint Gilles, (Gilles l'Ermite)[62]. Le Moulin de la Montagne Construit avec des matériaux provenant de l'abbaye, le moulin date de 1731. Il remplace un moulin bois et se situe sur des vestiges de fortifications. Le moulin fonctionna jusqu'en 1930, il perdit deux ailes dans une tempête sept ans plus tard. Il ne fut réutilisé qu'en 1940 mais comme observatoire par l'armée allemande. C'est dans son état d'après-guerre qu'il fut acquis par commune de Watten en 1985. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, il a été entièrement restauré grâce à la collaboration entre la Commune de Watten, l'Association régionale des amis des moulins et l'Association des amis du vieux Watten et de sa région. La tour en pierre et brique reçut une nouvelle toiture en octobre 1987 et des ailes un an plus tard. En 1994, un nouveau mécanisme fut installé et le moulin peut à nouveau moudre le grain en tournant au gré des vents de Flandre d'Artois. Les anciennes fortificationsAu sommet du mont de Watten subsistent les vestiges du « Fort de Watten » datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce sont d'anciennes fortifications non-recouvertes (en terre), dont il reste encore les bastions de la citadelle (par exemple le bastion du moulin haut de 14 mètres), un chemin de ronde bien conservé et bordé d'arbres centenaires (côté est de la route départementale), et les vestiges d'une demi-lune côté ouest et d'un ouvrage à cornes accolé au bastion du moulin, tous deux en terre. Il ne reste rien du « fort du Bourg » en contrebas, si ce n'est dans le tracé urbain des rues et des murs entourant l'église et le cimetière. Patrimoine naturelLe patrimoine wattenais est aussi naturel, avec de nombreuses randonnées à faire le long des canaux, dans les marais, dans le Bois Royal (qui porte ce nom, car il aurait été traversé par le roi Louis XIV), ou sur le site naturel du Lac Bleu. Patrimoine environnementalLa commune est située dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, appelée Complexe écologique du Marais audomarois et de ses versants. Les ZNIEFF de type 2 sont celles du Bois Royal et du Bois du Ham. Une grande partie de la commune est classée espace naturel sensible, dont le site de la « Montagne » et celui du lac Bleu. On remarque sur le sommet du mont la présence du faucon crécerelle, du chevreuil, du Chardon-Marie et d'orchidées. Le lac Bleu se caractérise par la présence de la couleuvre, d'une prairie humide et d'une roselière. Watten est commune associée au parc naturel régional des caps et marais d'Opale, pour 2 % de la surface de son territoire, et possède des paysages de la vallée de l'Aa et du Marais audomarois. La réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre est toute proche. Chemins de randonnée

Les balades à partir de la commune

Les balades dans les communes voisines

Personnalités liées à la commune

Héraldique

Vivre à WattenCommerces

Services publics

Équipements sportifs

Hébergement

Festivités et traditions

Notes et référencesNotes

Cartes

Références

Pour approfondirBibliographie

Articles connexesLiens externes |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia