|

興正寺

興正寺(こうしょうじ)は、京都市下京区花園町にある真宗興正派の本山の寺院。山号は円頓山(えんとんざん)。本尊は阿弥陀如来。西本願寺の南隣に位置する。かつて西本願寺の脇門跡であったが、1876年(明治9年)に真宗興正派として独立した際に同派の本山となる。住職は門主の華園家。本山だけあって大伽藍であるが、壮大な西本願寺の南に隣接しているため、一見西本願寺の伽藍の一部と見まがう。 歴史創建承元元年(1205年)専修念仏は禁止され、浄土真宗の宗祖である親鸞は越後国に配流されたが、建暦元年(1211年)に赦免された。 寺伝によると、親鸞は赦免された翌年の建暦2年(1212年)に京都に帰り、山城国山科郷に一宇を創建した。そして、親鸞はこの寺を弟子の真仏上人(第2世)にまかせると、阿弥陀仏の本願を広めるために関東行化に旅立ったとされている。その後、順徳天皇から聖徳太子にまつわる「興隆正法」の勅願を賜り、これにより寺号を「興正寺」とし、真宗念仏宣布の根本法城としたという。しかし、真仏は親鸞が関東教化に遊行した際に下野国(現・栃木県)に建てた専修寺(現・本寺専修寺)を任されるなど、親鸞が山科に興正寺を建てたとするには根拠が乏しく、一般的には越後より直接関東へ旅立ったとする説が有力である。 興正寺の寺伝では、第7世了源によって事実上創建されたとみなされるが、実際には、京都の五条西洞院にあった親鸞の住坊を元亨元年(1321年)頃に、了源が移転するなどして寺院として開いたのではないかといわれている。了源は元々大仏家の家臣に仕えていた中間の出身で関東の荒木門徒に属していたとされ、前述の親鸞の京都帰還説も同門徒が主張していた説とみられることから、彼が京都帰還後の親鸞が西洞院の住房にいたと考え、山科の地に同房を移転・復興させたとする考えを持っていたとする見方もある[1]。 嘉暦3年(1328年)前後、了源は教化活動の拠点を旧仏教の盛んな地に移すべく、寺基を洛東の汁谷(渋谷、しるたに・しぶたに、現・京都国立博物館周辺)に移し、光明本尊・絵系図・名帳を用いて西日本一帯の布教活動に力を入れた。この頃「阿弥陀佛光寺」の勅号を後醍醐天皇より賜っている。この寺号は、後醍醐天皇が東南の方向から一筋の光が差し込んでくるという夢を見、その光が発せられた場所から興正寺の盗まれた阿弥陀如来の木像が出てきた、という霊験に由来している。また、これを縁に山科より洛東渋谷に寺基を移したともいわれる。 一説に、「興正寺」は聖徳太子が作ったとされていた「廟窟偈」の一節から了源が本願寺第3世覚如の許しを得て命名したものの、了源が覚如から義絶された長男の存覚を庇護したことで覚如と決別した際に、本願寺から与えられた体裁を取っていた「興正寺」の寺号が使えなくなったために、光明本尊にちなんだ「佛光寺」の名を存覚の許しを得る形で命名したとされる話もある。後年、本願寺に帰属した佛光寺の人々が興正寺の名称を復活させたのも、この名称が本願寺から与えられたものであったからとされるものである[1]。 その後、佛光寺は益々隆盛となったが、それとともに天台宗延暦寺の弾圧が強まった。第13世光教の時には応仁の乱に巻込まれ諸堂を焼失した。 本願寺とともに文明13年(1481年)、第14世経豪が教線を拡大させていた本願寺第8世蓮如に帰依してしまうという事件が起きた。経豪は蓮教と法名を改め、佛光寺の有力末寺48坊のうちの42坊と共に本願寺派の傘下に入った。そして、山科郷西野にある山科本願寺の南隣に新たに「興正寺」を建立した[2]。残された佛光寺は蓮教の弟の経誉が継ぐが、急激に衰えた佛光寺派の寺勢は如何ともしがたかった。 蓮教は蓮如と力をあわせて念仏弘通に奔走したが、第十五世蓮秀が住持であった天文元年(1532年)8月、細川晴元、六角定頼、法華宗徒と戦った山科本願寺の戦いで山科本願寺と共に兵火にかかって興正寺は焼失した[3]。 本願寺は山科本願寺に代わって大坂御坊を新たな本山・大坂本願寺とし、蓮秀も天文2年(1533年)8月に大坂へ来るとすでに本願寺のそばに新たに建てていた自らの坊舎に入っている[4][5]。この後、蓮秀が中心となり本願寺と細川晴元との和睦の交渉が行われると、天文4年(1535年)11月の末に和睦が成立した。これにより、同年12月18日に蓮秀は恩賞として証如によって一門衆の次に家格が高い一家衆に任じられている[6]。 大坂本願寺が天文11年(1542年)に阿弥陀堂を建て直したのに合わせて興正寺も本格に本堂を再建することになり、天文15年(1546年)8月5日に興正寺本堂の上棟が行われた[5]。 蓮秀が天文21年(1552年)7月10日に亡くなると、蓮秀の子・証秀が第十六世となった[7]。 永禄7年(1564年)12月26日に火事で本願寺が阿弥陀堂・御影堂を焼失した際には、本願寺法主の顕如が火災にあわなかった興正寺に4か月ほど入っている。焼けた本願寺はすぐに再建工事を始めている[8]。 永禄10年(1567年)9月26日に顕如の次男・顕尊が証秀の養子となり[9]、永禄11年(1568年)3月15日に証秀が亡くなると顕尊は興正寺第17世となった。続いて、顕尊は永禄12年(1569年)8月20日に脇門跡に任じられた[10]。 この後、興正寺は本願寺とともに織田信長を相手に石山合戦を戦うこととなったが和睦し、顕尊と顕如は天正8年(1580年)4月9日に興正寺と本願寺から退去して紀伊国鷺森御坊に入ってそこを鷺森本願寺としている[11]。そして、本能寺の変で信長が自害した後、顕尊と顕如は天正11年(1583年)7月に貝塚道場に入るとそこを貝塚本願寺としている[12]。 天正13年(1585年)に顕如は羽柴秀吉からかつての大坂本願寺の北西にあたる天満の地を寄進されると、そこに移り本願寺を再建し天満本願寺とした[13]。現在造幣局(大阪市北区天満1丁目)が建てられている場所である[14]。それに合わせて興正寺も同年に天満に移転し、天正14年(1586年)8月19日に本堂の棟上げが行われている。現在滝川公園(大阪市北区天満4丁目)がある場所である[14]。 天正19年(1591年)閏1月5日に本願寺は秀吉から京の六条堀川の地を寄進され、8月5日に本願寺は六条堀川の現在地に移転し同時に興正寺も移転した。場所は本願寺の南側の七条堀川の現在地である。天満にあった興正寺の建物はそのまま残されて天満御坊とされた[15]。なお、もともと七条堀川にあった時宗市屋派本寺の金光寺は移転させられている。 近代このように蓮教以来興正寺は本願寺(本願寺分立後は一時期を除いて西本願寺)と行を共にしていたが、1876年(明治9年)に第27世本寂(関白鷹司政通の次男、華園摂信)は興隆正法の実を挙げるべく真宗興正派として本願寺派から独立し、東山に親鸞聖人の廟所である霊山本廟を建立した。ただし、本願寺派に残留した興正寺末寺も少なくなかった。 本堂は起工から128年の年数をかけ、日光東照宮の本廟・知恩院の三門と共に、日本三建築の一つと称せられた「一つ御堂」と呼ばれる壮大華麗な本堂であったが、1902年(明治35年)11月、不慮の火災により本堂その他ほとんどが灰燼に帰した。第28世本常(華園沢称)は直ちに再建の工を起こすが、その際、再建する本堂の形式を他の浄土真宗の本山寺院と同様の阿弥陀堂と御影堂からなる両堂形式とすることとし、1912年(明治45年)に現在の両堂伽藍が完成する。 2018年(平成30年)、大阪府北部地震や相次ぐ台風により倒壊や損傷、倒木など境内各所に被害が生じた。なかでも御影堂は地震により構造に歪みが生じてしまい立ち入りが禁止された。修復に向けて足場を設け、御影堂に安置されていた親鸞聖人の御影は阿弥陀堂に移され、報恩講なども阿弥陀堂で行われた。また、長年耐震面で対応を検討されてきた興正会館も震災が決定打となり、解体が決められた。 2022年(令和4年)に御影堂の工事は終了し、震災前の形式に戻る。 2023年(令和5年)4月13日に宗務所1階に教化センター・リテラスが設けられる[16]。 境内

なお、境内には興正会館があったが、以前から耐震強度の問題があり、2018年(平成30年)の大阪府北部地震の後に解体が決まり、解体された。

歴代門主第二十七世までは『真宗法脈史』による。

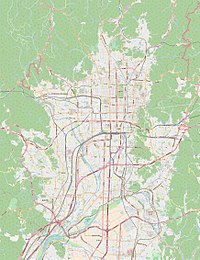

所在地

アクセス廟所興正寺別院

脚注注釈出典

参考文献

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia