|

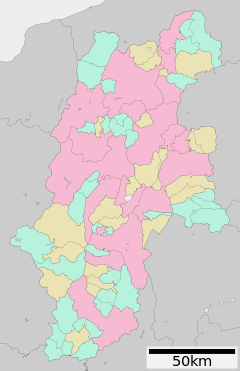

柳原 (長野市)

本項では、かつて概ね同地域に所在した上水内郡柳原村(やなぎはらむら)についても述べる。 「柳原」の名前は区域の中で最も古来から使われている庄名に由来するという。「柳原」は荘園名として確かな資料はないが、荘号として使われていた。最初に登場するのは、1606年(慶長11年)水内郡荒瀬原・舟竹村(現・信濃町古間)の名寄帳である。明治初めの『町村誌』には善光寺平とその周辺の村々の由来を、「古くは柳原庄に属し云々」としている部分がある。「柳原」は、江戸時代広く使われていた荘号である。それに加え、この地は低湿地帯で柳の木が多いことから重ね合わせて命名したのではないか、という説がある[1]。 人口地域内の人口は、2,887世帯 6,715人(令和5年3月1日現在)[2]。 以下の1889年~1995年は『長野市誌 第8巻』[3]に、2000年~は住民基本台帳の1月1日のデータ[2]に基づく。 明治初めから第二次大戦前まではわずかにしか増えていない。戦後は、疎開者や引揚者の定住や子供を分家に出すことで増加してきた。1959年(昭和34年)2月、柳原駅前の水田地に市営住宅が建設され、国道の開通にともない交通の便のよさと、排水機場の設置によって水害の被害が少なくなったことから、1965年頃から住宅地として注目されるようになった。1974年には国道沿いに柳原県営住宅、続いて雇用促進住宅などの高層住宅が建設された。柳原小学校は児童数が増えて校舎が狭くなり、1977年4月1日、中俣から小島へ新築移転した[3]。 人口は2000年頃をピークに、近年は徐々に減少している。

地理千曲川を隔てて須坂市と接する、長野市東端の地域である。地域中央部で国道18号・国道406号が分岐し、また長電バス長野営業所が置かれバス路線が集まる交通の要衝であり、県内でも有数の渋滞ポイントとなっている[4]。 地域中央部にある長野電鉄柳原駅を中心に区画整理された住宅地が広がっているが、外縁部においては農地が多く占める。柳原の地名は、川端で柳の多い土地であったことに由来する。

河川歴史

大字小島小島(こじま)は、柳原地域西部の地区(大字)。郵便番号は381-0017。 地区中央部を長野電鉄長野線が、地区南部を長野県道374号北長野停車場中俣線が東西に走り、地区南端を国道18号がかすめる。 周囲は以下の大字と接する。

地区南部の長野電鉄長野線と国道18号との間、および地区北東部の柳原支所・柳原小学校付近は住宅地となっているが、残る地区北西部は大半が農地となっている。 地区内の人口は、997世帯 2,357人(令和5年3月1日現在)[2]。 交通

地区内に駅はないが、地区東部では長野電鉄柳原駅、地区西部では長野電鉄附属中学前駅が利用できる。

施設

村山村山(むらやま)は、柳原地域北東部の地区(大字)。郵便番号は381-0011。 地区東端を千曲川が流れ、須坂市との境を為している。地区南部を長野電鉄長野線・国道406号(村山橋)が東西に走り、地区西端を国道18号(アップルライン)、地区東端を長野県道368号村山豊野停車場線が南北に走る。 周囲は以下の大字と接する。

千曲川を隔てて対岸の須坂市側にも村山地区があるが、これは千曲川洪水の際に村山村の中央に流路が移り、2村に分かれたものである[6]。江戸時代中期には当地区を里村山村、対岸の現須坂市村山を山村山村と呼び区別した。なお、長野電鉄村山駅は須坂市側にある。 国道18号沿いに若干の店舗や工場などが、県道368号に並行する旧北国街道松代道沿いに古くからの集落があるほかは、ほとんど農地などで占められる。 地区内の人口は、183世帯 478人(令和5年3月1日現在)[2]。 交通

地区内に駅はないが、地区南部では長野電鉄柳原駅が利用できる。

地区中央部に長電バス本社・長野営業所があり、以下の路線が利用できる。

施設

柳原柳原(やなぎはら)は、柳原地域中央部の地区(大字)。郵便番号は381-0012。 地区の南東端を千曲川が流れ、須坂市との境を為している。南東部が大きく南方(屋島方面)に突き出しているが、これは千曲川河川敷の部分である。地区中央部を長野電鉄長野線・国道18号・国道406号が東西に走る。 周囲は以下の大字と接する。

概ね国道18号を境に、大きく北部の中俣区と南部の布野区に分けられる。 中俣区の南部には長野電鉄柳原駅があり、駅を中心に区画整理が為された住宅地が広がっている。北部には工場や倉庫などが集まっている。 布野区は北部に集落があり、南部はほぼ農地で占められている。区南部の千曲川には旧北国街道東脇往還(松代道)の「布野の渡し」があり、対岸の福島宿(現 須坂市)と結ばれていた。

交通

施設中俣

布野脚注参考文献外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia