|

この項目では、道路用語または鉄道用語のスイッチバックについて説明しています。

|

箱根登山電車大平台駅(画面上)と上大平台信号場(下)のスイッチバックの航空写真。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

箱根登山電車大平台駅(画面上)と上大平台信号場(下)のスイッチバックの航空写真。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

大畑駅付近のスイッチバックとループの航空写真。画面左から上ってきてトンネルを抜け、画面右の大畑駅に入る。左右にスイッチバックしループに入り、画面下に抜ける。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

大畑駅付近のスイッチバックとループの航空写真。画面左から上ってきてトンネルを抜け、画面右の大畑駅に入る。左右にスイッチバックしループに入り、画面下に抜ける。国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

スイッチバック(英: switchback)は、険しい斜面を登坂・降坂するため、ある方向から概ね反対方向へと鋭角的に進行方向を転換するジグザグに敷かれた道路または鉄道線路のこと[1][2][3]。またそうしたスイッチバック設備(道路、鉄道線路)を走行する運転行為をスイッチバックと呼ぶことがある。さらに、勾配であるかどうかにかかわらず、分岐器を設けて二つの線路を接続し、列車をその接続点で折り返し運転するために設けられた駅や信号場をスイッチバック式停車場(スイッチバック駅/信号場)と呼ぶことがある[4]。Switchback stationの類語として折り返し駅(reversing station)があるが、この場合は「列車が継続して先に進むために敷設された、進行方向を反転しなければならない場所」を指す[5]。

概要

スイッチバックは、急斜面を登るために多数(または複数)の鋭角カーブを有するジグザグに敷かれた道路または鉄道線路、または上下(縦方向)にうねった軌道のことで、主に米国で用いられる[6][7][2][3]。北米英語でのswitchbackには、hairpin bend(180度の急カーブ)の意味もある[6]。イギリス英語や旧語でのswitchbackは、roller coaster(ジェットコースター)を指す[6][2][3]。いずれの場合も、switchbackを行為の表現で用いる場合は「(縦方向・横方向に係わらず)ジグザグに進む動作」をいう[2][3]。

日本語の主な国語辞書においても「スイッチバック」はおおむね「急勾配を伴う地形における折り返し式(ジグザグ運転を伴う)鉄道線路」の意味が記載されている[8][9][10]。日本の鉄道書籍においても同様の例が見られ、青木栄一は、自著の中で「スイッチバック線」「スイッチバック駅」を「後退と前進を伴うもの」としている[11]。

一方、停車場の分類としてスイッチバック停車場と折り返し停車場を別個に記載している例があるものの[12]、勾配地の如何によらず分岐器を設けて線路を鋭角的に接続し列車を2線路の接続点で折り返し運転するために設けた停車場を「スイッチバック式停車場」と称する例もある[4]。日本では世界でも屈指の勾配をもつ箱根登山電車が有名で、列車の進行方向が変わるたびに車掌と運転士が持ち場を交代する光景が見られる。

また、日本の鉄道趣味誌では、平地において線路敷設の経緯などから折り返しとなるような線路配置となったものを指して「都市形スイッチバック」「平地形スイッチバック」という語句を用いる例もある[13][14]。また日本の古書では、スイッチバックを「鋸歯軌道」と記載している鉄道工学書籍が見られる[15]。

スイッチバックの分類

通過可能型の例:2007年にスイッチバックが解消される以前の北宇智駅のスイッチバック部を引上線から見たもの。スイッチバック部の先にプラットホームが見える

通過可能型の例:2007年にスイッチバックが解消される以前の北宇智駅のスイッチバック部を引上線から見たもの。スイッチバック部の先にプラットホームが見える 通過可能型の例である姨捨駅の配線。緑色の線が通過線(本線)であり、普通列車は左下の引き上げ線を利用してホームに出入りする。

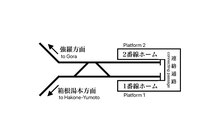

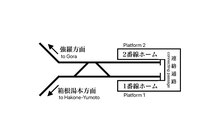

通過可能型の例である姨捨駅の配線。緑色の線が通過線(本線)であり、普通列車は左下の引き上げ線を利用してホームに出入りする。 折り返し型の例である大平台駅の配線。ホームの左側の渡り線を使ってスイッチバックを行う。

折り返し型の例である大平台駅の配線。ホームの左側の渡り線を使ってスイッチバックを行う。

スイッチバックの分類方法は、その構造や歴史的経緯などから様々である。大島登志彦は、スイッチバックを設置形態別に4種類に分類している[13]。本項ではこうした分類を参考に記す。

- 通過不可能形

- 勾配に伴って建設されるもので、本線上で列車の進行方向を逆転させる構造となっており、スイッチバックが設置されている停車場に停車せずに通過することはできない。2回折り返しをするスイッチバックの場合、アルファベットのZの字の形に登坂していく。大きな標高差を稼ぎやすいが、本線上の逆走(後退)が必要で、逆機や推進運転などの物理的な無理も生じること、通過列車の運転上の効率が低いといった欠点があり、幹線には不向きであるとされ、各駅停車の旅客列車での運行が中心の地方交通線向きである[13]。

- 通過可能形

- 勾配上にある本線から折り返し線が引き出されており、その折り返し線上に停車場が設けられている形態である。このため、停車場に停まらない列車は折り返しをせずに本線上を通過することができる。

- 通常、本線をはさんで折り返し線と反対向きに引上線(突っ込み線)を設ける。停車する列車はこの引上線を使って停車場との出入りを行うが、その際、機関士・運転士は本線運転時の運転台を離れずに徐行で後退する。

- 通過不可能形に比べて列車の運行効率がよいため、幹線向きである。列車密度の増加に伴い、開通当初に駅・信号場のなかった場所に折り返し線を追加する形で設置されることもある。機関車牽引の列車が電車・気動車化されて勾配上での列車の停車・発進に問題がなくなったり、駅ごとに停車と入換を繰り返す車扱貨物列車が廃止されたりすると、本線上にプラットホームを移設することで多くが廃止されている[13][16]。

- 折り返し形

- 単にその地点で列車が折り返すだけの構造で、箱根登山電車の例のように山岳地帯に伴うものと、線路の建設時の経緯による平地形(都市形)スイッチバックのものがある[13]。

- 機関車牽引列車では進行方向が替わるたびに機関車交換または機回しを行って機関車を先頭に付け替え[注釈 1]、プッシュプル列車を含む編成の両端に運転台のある列車では、折り返し後に先頭となる運転台へ運転士が移動する。このため、折返し後でも運転扱いは逆走(後退)とはならない。

- 終着駅形

- 路線の終着地点において、一段高いところ、あるいは低いところに駅を設置する目的で、折り返しとなる設備を設置したものである[13]。

これ以外の分類方法として、例えば祖田圭介は、まず山岳スイッチバックと都市形スイッチバックに大別した上で、本線の単線・複線の別、折り返しの回数、通過の可否、設置上の特徴などでより細かく分類している[14]。

長所・短所

スイッチバックの長所としては、同じく勾配の克服技術であるループ線に比べて路線の距離を短縮でき、工費も工期も節約できるということが挙げられる[13]。また、トンネルを建設することでも勾配を克服することができるが、古い時代の土木技術では長大トンネルの建設は困難で、峠越えに際してはできるだけ峠を登って高い位置に短いトンネルを設けることが求められたため、スイッチバックが採用される理由となった。これは一方で、長大トンネル掘削技術の進歩に伴って、新たに採用されるスイッチバックが減少するという結果にもつながっている[16]。

スイッチバックの短所は、以下に挙げるような制限を受ける。

- 列車の長さが折り返し部分の線路の有効長によって制限を受ける。

- 折り返しを繰り返すため、所要時間が延びる[15]。

スイッチバック式停車場

スイッチバック式停車場(switchback station)は、急勾配の登坂目的で設置されたスイッチバック設備の途中に設けられた鉄道駅(停車場)のこと。このスイッチバック式停車場には、従来の勾配上の駅に設置されたスイッチバック式停車場の技術に準じ、勾配の有無に関わらず分岐器を設けて線路を鋭角的に接続し列車を2線路の接続点で折り返し運転するために設けられた鉄道駅(停車場)も含めている[1][13][17]。

主な駅

- アメリカ合衆国

- アルゼンチン

- エル・アリザール(ベルグラーノ将軍鉄道C-13/C-14線・サルタ・アントファガスタ鉄道)

- チョリージョス(ベルグラーノ将軍鉄道C-13/C-14線・サルタ・アントファガスタ鉄道)

- インド

- ダージリン・ヒマラヤ鉄道 - 全部で6つのスイッチバックがあり、多くは開業当時からのものであるが、1940年代に1つ追加され、さらに少なくとももう1つが暴風雨による被害の対策として一時的に設置されていた。

- オーストラリア

- カラムンダ・スイッチバック(Kalamunda Zig Zag)- 2回折り返し

- ラプストン・スイッチバック(Lapstone Zig Zag)- 2回折り返し

- リスゴー・スイッチバック(Lithgow Zig Zag、Zig Zag Railway)

- マンダリン・ウェア・ブランチ鉄道(Mundaring Weir Branch Railway)

- 中華人民共和国

- 台湾

- 大韓民国

- ドイツ

- 使用中

- ラウエンシュタイン(Rauenstein)- ヒンターラント線(Hinterlandbahn)

- ラウシャ(Lauscha)- ゾンネベルク(Sonneberg)- プロブスツェラ(Probstzella)線

- エルンストタール・アム・レンシュタイク(Ernstthal am Rennsteig)- エルンストタール(Ernstthal)- プロプスツェラ(Probstzella)間の廃止によって形成

- レンシュタイク(Rennsteig)- レンシュタイク線(Rennsteigbahn)イルメナウ(Ilmenau)- テマル(Themar)間

- ミハエルシュタイン(Michaelstein)- リューベラント線(Rübelandbahn)

- ヴルツバッハ(Wurzbach)- ザールフェルト(Saalfeld)- ブランケンシュタイン(Blankenstein)

- 使用停止

- シリングスフュルスト(Schillingsfürst)

- レンツキルヒ(Lenzkirch)

- エルム信号所(Elm)- 現在はフリーデン - ゲーミュンデン線(フルダ - マイン線)の信号所。1914年にフランクフルト - フルダ間に開通したディステルラーゼントンネル(Distelrasen-tunnel)によって置き換えられた。

- シュタインヘレ(Steinhelle)- メーデバッハ(Medebach)間

- フランクフルト・アム・マインのマインシュピッツェ(Mainspitze)駅 - 1846年から1848年までマイン・ネッカー鉄道(Main-Necker-Eisenbahn)のフランクフルト仮ターミナルまで連絡するために使用された。

- エルトバッハ(Erdbach)- ヴェスターヴァルトクヴェア線(Westerwaldquerbahn)

- パキスタン

- フランス

- フロワシー・ドンピエール・ライト鉄道(Froissy Dompierre Light Railway)

- ベトナム

- ペルー

- カクライ・スイッチバック - ペルー中央鉄道、9箇所のスイッチバック

- ペルー・レイル(PeruRail)のクスコ(Cuzco)- マチュ・ピチュ(Machu Pichu)間、5箇所のスイッチバック

- 日本

- ミャンマー

- Thazi - Kalaw間に4箇所のスイッチバック

日本のスイッチバック停車場

日本に現存するスイッチバックを、大島の4分類に分けて示す[13]。

通過不可能形

通過可能形

折り返し形

この形態のスイッチバックは勾配に伴うものと、路線の形成経緯によるものがあるが、勾配に伴うものは箱根登山電車の3駅・信号場程度であり、残りは後者によるもので、その形成過程には様々な要因が存在する。例えば、飯能駅や会津若松駅のように市街地に駅をつくるためや、既設の駅に乗入れるための線形上(頭端式ホーム)などの要因、遠軽駅や柏駅、新可児駅のように別々に形成された2路線が後に統合された例などがある。ヨーロッパの都市中央駅、ターミナル駅にはこのスタイルの駅が多い。

終着駅形

かつてスイッチバックが存在した停車場

通過不可能形

通過可能形

| 路線名

|

駅名

|

解消された年

|

解消の理由

|

その他特記事項

|

| 宗谷本線・北見線

|

南稚内駅

|

1952年

|

駅移転

|

|

| 夕張線登川支線

|

楓駅

|

1967年

|

駅移転

|

1981年、路線廃止により廃駅

|

| 幌内線

|

三笠駅 (北海道)

|

1987年

|

路線廃止により廃駅

|

三笠駅から幌内方面の支線へは一度スイッチバックしないと入れない線形であった。

|

| 石北本線

|

常紋信号場

|

2017年

|

信号場廃止

|

2001年6月30日以降使用停止[20]。

|

| 根室本線

|

狩勝信号場

|

1966年

|

線路のルート変更による信号場廃止

|

|

| 新内信号場

|

|

| 函館本線

|

仁山駅

|

1943年

|

構内改良で一般的なスイッチバック駅から加速線付きの交換駅に改修(後節も参照)。

|

|

| 東山信号場

|

1949年

|

登坂列車(上り列車)に対する迂回線(砂原支線)開業による信号場廃止

|

廃止後も仮乗降場(のちに正規の駅に昇格)として乗降設備のみ2017年まで営業。

|

| 東北本線

|

西岳信号場

|

1966年

|

複線化に伴い廃止

|

|

| 滝見信号場

|

1967年

|

|

| 吉谷地信号場

|

1949年

|

|

|

| 岩泉線

|

押角駅

|

1972年

|

本線上へのホーム移設

|

2014年、路線廃止により廃駅(2010年より不通)

|

| 山田線

|

大志田駅

|

1982年

|

本線上へのホーム移設

|

2016年廃駅

|

| 浅岸駅

|

| 奥羽本線

|

赤岩駅

|

1990年

|

山形新幹線改軌工事に伴う本線上へのホーム移設

|

いずれもかつては通過不可能形であったが、改築により通過可能形とした。

赤岩駅は2021年廃駅。

|

| 板谷駅

|

| 峠駅

|

| 大沢駅

|

| 磐越西線

|

中山宿駅

|

1997年

|

本線上へのホーム移設

|

1963年、もともとは通過不可能形であったものを改築し、通過可能形とした。

|

| 足尾線

|

間藤駅

|

1970年

|

貨物扱いの終了による

|

現・わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線

当駅で貨物扱いを行い足尾本山駅へ向かう貨物列車のみスイッチバックで運行

|

| 東武伊香保軌道線

|

元宿駅

|

1956年

|

路線廃止に伴う廃駅

|

|

| 六本松駅

|

|

| 大日向診療所前駅

|

|

| 水沢駅

|

|

| 草軽電気鉄道

|

万座温泉口駅

|

1962年

|

路線廃止に伴う廃駅

|

|

| 篠ノ井線

|

潮沢信号場

|

1988年

|

新線付替えによる信号場廃止

|

|

| 羽尾信号場

|

2008年

|

交通量低下により信号場廃止

|

|

| 信越本線

|

松井田駅

|

1962年

|

駅移設

|

日本で最古のスイッチバック駅

|

| 熊ノ平駅

|

1966年

|

信号場への降格と同時にスイッチバック解消

|

1997年、区間廃止により廃止

|

| 御代田駅

|

1968年

|

駅移設

|

現・しなの鉄道線

|

| 関山駅

|

1985年

|

本線上へのホーム移設

|

現・えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン

|

| 中央本線

|

笹子駅

|

1966年

|

複線化に伴う本線上へのホーム移設

|

|

| 勝沼駅

|

1968年

|

複線化に伴う本線上へのホーム移設

|

現・勝沼ぶどう郷駅

|

| 韮崎駅

|

1972年

|

1970年、複線化に伴い旅客ホームを本線上に移設し、旅客列車のスイッチバック解消。

1972年、貨物営業廃止によりスイッチバック解消。

|

|

| 穴山駅

|

1971年

|

複線化に伴う本線上へのホーム移設

|

|

| 長坂駅

|

1972年

|

1966年、複線化により複線スイッチバック駅となる。

1972年、貨物営業廃止に伴いホームを移設し、スイッチバックを解消。

|

| 東塩尻信号場

|

1983年

|

塩嶺トンネル経由の新線開通による支線化

|

信号場ではあるが、仮乗降場として旅客も扱った。1983年廃止。

|

| 御殿場線

|

谷峨駅

|

|

本線上へのホーム移設

|

|

| 富士岡駅

|

1968年

|

|

| 岩波駅

|

|

| 岳南鉄道岳南線

|

左富士信号所

|

1982年

|

信号所廃止

|

|

| 田宿信号所

|

|

| 北陸本線

|

新保駅

|

1962年

|

北陸トンネル経由の新線移行により廃止

|

|

| 大桐駅

|

|

| 葉原信号場

|

|

| 山中信号場

|

|

| 北陸本線(→柳ヶ瀬線)

|

刀根駅

|

1957年

|

柳ヶ瀬線移行時に全線一閉塞化され、スイッチバック解消

|

1964年、路線廃止に伴い廃駅

|

| 関西本線

|

中在家信号場

|

2006年

|

スイッチバック機能停止

|

2019年信号場廃止

|

| 和歌山線

|

北宇智駅

|

2007年

|

駅構内改良工事によるホーム移設

|

|

| 日田彦山線

|

呼野駅

|

1983年

|

本線上へのホーム移設

|

|

| 長崎本線

|

本川内駅

|

2002年

|

本線上へのホーム移設

|

|

| 鹿児島交通枕崎線

|

上日置駅

|

1971年

|

無人化によりスイッチバック解消

|

1984年、路線廃止に伴い廃駅

|

折り返し形

終着駅形

| 路線名

|

駅名

|

解消された年

|

解消の理由

|

その他特記事項

|

| 赤谷線

|

東赤谷駅

|

1984年

|

路線廃止に伴う廃駅

|

路線終点がスイッチバック構造の珍しい駅だった。

|

| 越後交通長岡線

|

寺泊海水浴駅

|

1966年

|

路線短縮に伴う廃駅

|

|

| 長野電鉄長野線

|

湯田中駅

|

2006年

|

構内改良工事によるスイッチバック解消

|

勾配・踏切(現廃止)により、スイッチバック無しでのホーム延長が困難であったため。

|

| 名鉄尾西線

|

木曽川港駅

|

1944年

|

路線部分休止に伴う使用停止

|

木曽川の堤防(御囲堤)を乗り越える為。1959年路線部分廃止に伴い正式に廃駅。

|

加速線

概要

スイッチバックに類似したものとして「加速線」と呼ばれるものがある[14]。

停車場自体が勾配上にあるか、停車場の構内を出た直後から勾配が続く場合、停車した列車が十分な加速をする前に上り勾配にかかってしまい、登坂に必要な力が得られない場合がある。このような場合、停車場の下り勾配側に水平(ないしは駅・信号場に向かって若干の下り勾配)の引上線を設置することがあり、これを「加速線」と呼ぶ。停車場から上り勾配方へ進行する列車は、いったん加速線に待避し、加速線上で十分な速度を得てから上り勾配に向かう[14]。

停車場の下り勾配方のみに引上線があり、上り勾配方には引き込み線がないことが、通過可能形スイッチバックとの構造上の違いである。また、その性質上、加速線を利用するのは勾配を上る列車だけで、下る列車は利用しない[14]。

太平洋戦争中、輸送力増強のために従来の停車場内の勾配を3.5 ‰以下とする建設規程を上回る勾配の場所にも行き違いのための信号場が増設される例が相次ぎ、その際にこの加速線を採用するところがあった。こうした信号場を通称して、「戦時形信号場」と呼ぶことがある[14]。

加速線のあった駅・信号場

一般営業線以外のスイッチバック

一般営業されている路線ではない鉄道で、富山県において砂防工事に使用されている国土交通省立山砂防工事専用軌道には、2006年(平成18年)時点で38か所のスイッチバックが存在し、特に樺平連絡所付近は連続18段という類を見ない規模となっている[23]。

脚注

注釈

- ^ 特に、進行方向が決まっているテンダー機関車は、機回しのみならず転車台などで方向転換を行う必要があり、折返しに時間を要する。そのため、特に優等列車では、給水、給炭を済ませたうえ、予め列車が次に進む方向へ向けた機関車を用意しておき、交換することで停車時間を短縮していた。ヨーロッパの中央駅に見られる頭端式ホームでは機回しができないため、プッシュプル列車を除き、折り返し時には必ず機関車交換が行われる。

出典

参考文献

- 電気車研究会『鉄道ピクトリアル』No.790 特集:スイッチバック

関連項目

外部リンク