|

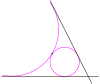

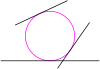

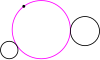

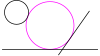

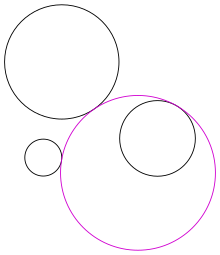

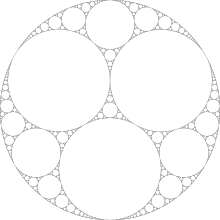

アポロニウスの問題  ユークリッド平面幾何学においてアポロニウスの問題(英: Problem of Apollonius)とは、平面において与えられた3つの円に接する円を描く問題である(図 1)。ペルガのアポロニウス (ca. 262 BC – ca. 190 BC)が彼の著作 「接触」 Ἐπαφαί (Epaphaí, "Tangencies")においてこの有名な問題を提起し、解決した。この著作「接触」は現在失われているが、アレキサンドリアのパップスによる、アポロニウスの成果がまとめられた4世紀のレポートは現存している。3つの与円[注釈 1]は一般的に、その3つの円に接する8つの相異なる円を持ち(図 2)、この円が3つの円を内部に持つか外部に持つかはそれぞれ異なる。すなわち、それぞれの円は、与えられた3つの円のうち一部を内部に持ち(残りの円は外部に持つ)、濃度が3の集合の部分集合は 23 = 8 つ存在するため、そのような円は8つ存在する。 16世紀にアドリアン・ファン・ルーメンが交差する双曲線を用いてこの問題に解を与えたが、この解法は定規とコンパスのみを使った作図ではなかった。同じ解をフランソワ・ビエトはある種の極限(三つの与円のどれでも、それを半径 0(つまり点)にまで縮めたり、半径無限大(つまり直線)にまで拡大したりできる)に相当することを示して、定規とコンパスのみを使った解法を与えた。より単純な極限化の操作によって、より複雑なケースに対して解法を与えるというビエトのアプローチは、アポロニウスの手法の妥当な再構成であると考えられている。ファン・ルーメンの手法はアイザック・ニュートンによって単純化された。ニュートンは、アポロニウスの問題は、ある点の既知の3つの点への距離の差から、その点の位置を探し出すことに等しいことを示した。これはLORANなどの位置測定システムやナビゲーションシステムに応用されている。 後世の数学者は代数学的な手法を導入した。これは幾何学の問題を代数方程式に置き換えるものである。これらの手法はアポロニウスの問題に備わる数学的な対称性を利用することによって単純化された。例えば、解円は一般に2つずつの対で生じ、この対のうち一方は与円を内部に持ち、他方は外側に持つ(図 2)。ジョセフ・ジェルゴンヌ は定規とコンパスのみを使って描く、エレガントさで知られる解法を与えるために、この対称性を用いた。一方で、他の数学者は円に関する反転などの幾何学的変換を用いて、与円の配置を単純化した。これらの発展は、(リー球面幾何学を使って)代数学的手法に幾何学的設定をもたらし、さらに33の本質的に異なる与円の配置に基づく解円の分類をもたらした。 アポロニウスの問題は更なる研究を刺激した。3次元への一般化(4つの与えられた球面に接する球面をつくる)や、より高い次元についても研究がなされている。3つの互いに接する円の配置も特別な関心を寄せられている。ルネ・デカルトは解円と与円の半径を結びつける公式を与え、この公式は現在ではデカルトの定理として知られている。繰り返しアポロニウスの問題を解くことは、この場合、アポロニウスのギャスケット をもたらす。アポロニウスのギャスケットは紙上で詳述された最初期のフラクタルのひとつであり、これはフォードの円やハーディ・リトルウッドの円分法を通して、数論における重要な概念となっている。 アポロニウスの問題の言明アポロニウスの問題の一般的言明は、ひとつあるいはそれ以上の円を、平面上に与えられた3つのオブジェクトに対して接するように描くというものである。オブジェクトは直線でもいいし、あるいは点や、円でもよい(この円の大きさは問わない)[1][2][3][4]。これらのオブジェクトはどのようにも配置されうるし、お互いに重なりあってしまうこともある。しかし、このオブジェクトは基本的には相異なるものとして扱われる(基本的にはオブジェクトが完全に一致してしまうことはない)。アポロニウスの問題に対する解は、時に「アポロニウスの円」と呼ばれる。ただし、アポロニウスの円という名前は、アポロニウスに関連した他のタイプの円に対しても使われる。 接するという性質については次のように定義されている。第一に、点、直線、円はそれ自身と接していると考える。これによって、仮に与円がすでに他の2つの与円に接していれば、その配置自体がアポロニウスの問題に対する解のひとつとしてカウントされる。2つの相異なる幾何学的オブジェクトは、もしこの2つのオブジェクトがある一点を共有していれば、これらの2つの相異なるオブジェクトは「交わっている」と言われる。ある一点が、円もしくは直線に交わっているなら、その点はその円あるいは直線と接していると定義する。なお、ここで「交わっている」というのはこの点が、この円上、または直線上にあるということでもある。このことから、2つの相異なる点は接することはできない。もし、交点における直線・円間の角度がゼロであるならば、このような直線・円は接しているとされる。この交点は接点(tangent point、あるいはpoint of tangency)と呼ばれる。なお、この「接触 tangent」という言葉はラテン語の現在分詞tangensに由来し、「接触している touching」という意味である。実際には、2つの相異なる円が一点で交わっていれば、この2つの円は互いに接している、と考えればいいだろう。もし、この2つの円の交点がゼロ、あるいは交点が2つ存在するならば、この2つの円は接していない。同じことが一つの直線と一つの円の組み合わせの場合にも言える。2つの相異なる直線は平面上では接することができない。ただし、反転幾何学や射影幾何学では2つの平行する直線は無限遠点で接しているとも考えられる。下記を参照[5][6]。 解円は、与えられた3つの円それぞれに、内部にであれ、外部にであれ、接している。外接(external tangency)は、解円が与円に接する点において、2つの円のカーブがお互いに逆の方向を向いているものである。これらの2つの円は、その点における接線の違う側に存在し、どちらかの円がもう一方の円を外部に持つ。この外接の場合、解円と与円の距離は、この2つの円の半径の和に等しい。これとは対照的に、内接(internal tangency)とは、解円と与円が、接している点において、円のカーブが同じ方向である場合を指す。この場合、この2つの円は、円の接線の同じ側に存在し、どちらかの円がもう一方の円を内部に持つ。この場合、この2つの円の中心同士の距離は、2つの円の半径の差に等しい。図解としては、図 1の(解である)ピンクの円が、内部で、右側の黒い中くらいの大きさの与円と接している。一方で、左側の一番小さな与円と一番大きな与円とは、外接している。 アポロニウスの問題は、また、3つの「与えられた点」への距離の差が3つの既知の値と等しいような1つ(もしくはそれ以上)の点を特定する問題であると再定義することができる。ここで、半径 rs である解円と、半径がそれぞれr1, r2, r3 である3つの与円を考える。もし、解円がこれら3つすべての与円と外部で接するのであれば、それぞれ、解円の中心と3つの与円の中心の距離はそれぞれ次に等しい。d1 = r1 + rs、そしてd2 = r2 + rs、およびd3 = r3 + rs である。このため、これら距離における差は、例えばd1 − d2 = r1 − r2のように、みな一定である。これらはただ、既知の与円の半径にのみ依存し、解円の半径 rsには依存せず、解円の半径の影響は除かれる。このアポロニウスの問題の再定義では、「距離の差」を対応する「距離の和」へと変えることによって、内接の解円(円の中心間の距離が半径の差に等しい)に一般化することができ、また、「距離の差」を対応する「距離の和」へと変えることによって、解円の半径を rs とすると、その影響を同じように除くことができる。この中心間の距離に関する再定義は、アイザック・ニュートンとアドリアン・ファン・ルーメンが考案した以下の解法を考える際や、双曲線測位において、また既知の3点の距離の差から位置を特定する三辺測量において有用である。例えば、LORANのようなナビゲーションシステムは固定された3点から送られた信号の到達時間の差から受信者の位置を特定する(送信機からの受信者の距離の差に対応している)[7][8]。 歴史アポロニウスの問題を解決するために、豊富な幾何学的・代数学的手法が開発されてきたという歴史があり[9][10]、このため、アポロニウスの問題は幾何学における「もっとも有名な問題」と呼ばれてきた[3]。ペルガのアポロニウスの元々のアプローチは失われてしまっているものの、フランソワ・ビエトによるアポロニウスの問題に対する作図法を始めとした種々のアプローチはアレキサンドリアのパップスの記述による手がかりをもとにしている[11][12]。アポロニウスの問題に対する、新しい、最初の解法は1596年にアドリアン・ファン・ルーメンによって発表された。ファン・ルーメンはこの解法において、アポロニウスの問題の解円の中心は、2つの双曲線の交点であることを発見した[13][14]。このファン・ルーメンの手法は1687年にアイザック・ニュートンによって改良されており、これはニュートンのプリンキピアに記述されている[15][16]。なお、同手法は1881年にジョン・ケーシィによっても改良されている[17]。 ファン・ルーメンの手法は、アポロニウスの問題を解決することには成功したのだが、この手法には欠点がある。定規とコンパスのみを使って問題を解くことこそが、古典的ユークリッド幾何学において真に賛美されるものなのである[18]。角の三等分問題のように、コンパスと定規だけでは解けない問題もたくさんある。しかしながら、そのようなコンパスと定規だけでは解けない問題は、双曲線、楕円、放物線(円錐曲線)のような、交差する曲線(intersecting curve)を使うことで解決できる場合がしばしばあるのである。例えば、立方体倍積問題(与えられた立方体の2倍の体積を持つ立方体を作図する問題)は、コンパスと定規だけでは作図することができないが、メナイクモスは、2つの放物線の交点を用いることで、立方体倍積問題が解決可能であることを示した[19]。よって、ファン・ルーメンの解法――2つの交差する双曲線の交点を用いる解法――は、アポロニウスの問題が「コンパスと定規のみで解決可能」であるかどうかを示さなかったのである。 そもそもファン・ルーメンにアポロニウスの問題に取り組むようにけしかけたのは、ファン・ルーメンの友人であるフランソワ・ビエトであったが、ビエトはコンパスと定規のみを使う手法を開発した[20]。ビエトの解法が発表される以前は、レギオモンタヌスはアポロニスの問題がコンパスと定規のみで解決可能であるのかを疑っていた[21]。ビエトは、まずアポロニウスの問題の単純な特別なケース、例えば3つの与えられた点をすべて通る円を描く問題のようなケースを解決した。この場合、解法はただひとつしか存在しない。それから、ビエトはより複雑な特別なケースに解を与えようとした。一部のケースでは、与円を膨らませたり、縮めたりすることによって、このようなケースに解を与えようとした[1]。アレキサンドリアのパップスによる4世紀のレポートによれば、アポロニウスの問題について書かれたアポロニウス自身の著書「接触」 Ἐπαφαί (Epaphaí, "Tangencies"; Latin: De tactionibus, De contactibus) は似たような段階的アプローチを取っていた[11]。これゆえに、ビエトの解法はアポロニウスの問題の説得力ある再構成であると考えられている。ただし、ビエトのものとは異なる再構成が、3人の異なる著者によって独立に発表されている[22]。 アポロニウスの問題に対する他の幾何学的解法は19世紀に開発された。もっとも有名な解法はPoncelet (1811) によるものである[23]。また、Gergonne (1814) による解法も有名なもののひとつである[24]。ポンスレの証明は円の相似中心や、方べきの定理に依るものであったのに対して、ジェルゴンヌの手法は直線と極線の間の結合関係を利用した。円の反転を用いた手法は1879年のジュリウス・ピーターセンによるものが先駆けとなった[25]。ひとつの例としては、コクセターによるAnnual solution methodである[2]。また、さらに別のアプローチとしてはリー球面幾何学を用いたものが挙げられる[26]。なお、これはソフス・リーによって開発されたものである。 アポロニウスの問題に対する代数学的解法は17世紀にルネ・デカルトとフォン・デア・プファルツによるものが先駆けとなった。なお、デカルトとフォン・デア・プファルツの解法はかなり複雑である[9]。実際的な代数的手法は、18世紀・19世紀に一部の数学者によって開発された。この数学者にはレオンハルト・オイラーや[27]、ニコラス・ファス[9]、カール・フリードリヒ・ガウス[28]、ラザール・カルノー[29]、そしてオーギュスタン=ルイ・コーシーが含まれる[30]。 解法交差する双曲線 van Roomen (1596) の解法は、2つの双曲線の交差に基づいている[13][14]。与円をそれぞれ C1, C2, C3 とする。ファン・ルーメンは、C1 と C2 のような 2 つの与円に接する円を探すという、より単純な問題を解くことで問題全体を解いた。ファン・ルーメンが注意したのは、2つの与円に接する円の中心は双曲線上に存在するということであった。この双曲線の焦点は、2つの与円の中心に等しい。これを理解するために、解円の半径を rs, 2つの与円の半径をそれぞれ r1 と r2 とする(図 3)。解円の中心と C1 の距離 d1 は、この 2 つの円が外接するか内接するかに応じて、rs + r1 あるいは rs − r1 である。これと同様に、解円の中心と C2 の距離 d2 は、外接か内接かに応じて rs + r2 あるいは rs − r2 である。したがって、これらの距離の差 d1 − d2 は必ず、rs によらない定数である。この焦点に対して、「一定の距離の差」を持つという性質は双曲線を特徴づけるものであり、このため、解円の中心となりうる点は双曲線上に存在するのである。2つめの双曲線は与円 C2 と C3 の対に対して描くことが可能であるが、ここでは解と C2 の内接・外接は、最初の双曲線のものと矛盾のないように選ばれなければいけない。この2つの双曲線の交差は、(もし交差が存在すれば)3つの与円に内接あるいは外接するような解円の中心を与える。アポロニウスの問題に対する解の完全な集合は、3つの与円に対する、すべての可能な解円の内接・外接の組み合わせを考えることで探すことができる。 Newton (1687) はファン・ルーメンの解法を、解円の中心が、直線と円の交点になるように改良した[15]。ニュートンはアポロニウスの問題を三辺測量の問題として再定義した。すなわち、点 Z から3つの与えられた点 A, B, C までの距離の差が既知の値であるときに、これらの3つの点から点 Z の位置を特定する問題である[31]。これらの4つの点(点 Z と点 A, B, C)は、解円の中心(点 Z)と3つの与円の中心(点 A, B, C)に対応している。  上記のように2つの双曲線を求めるかわりに、ニュートンはそれらの準線を描いた。任意の双曲線に対して、点 Z から焦点 A の距離と点 Z からの準線 (directrix) の距離の比率は一定であり、これは離心率と呼ばれる。2つの準線は点 T で交差し、これらの2つの既知の距離の比率から、ニュートンは、点 T を通り、さらにその線上に点 Z が存在するような直線を描いた。しかしながら、距離の比 TZ/TA もまた既知の値であるため、点 Z は既知の円上にも存在する。なぜなら、円が、2つの固定された点に対して所与の距離の比率を持つ点の集合だと定義することができるとアポロニウスが示したためである(この定義は双極座標の基礎となっている)。このため、アポロニウスの問題に対する解は円と直線の交点となるのである。 ビエトによる作図アポロニウスの問題は、10の特別なケースがあり、円(Circle, C)、直線(Line, L)、点(Point, P)などの「与えられた3つのオブジェクト」の性質によって分類される。慣習的に、これらの10のケースは、CCPなどの3文字のコードで区別される[32][12]。ビエトはこれら10のケースすべてに対して、コンパスと定規のみを使った作図問題を解決した。ビエトは、似たケースの解法を、より複雑なケースを解くのに利用した[1][20]。  ビエトはPPP(3つの点)のケースを、ユークリッドの原論に記載されている手法に従って解くことから始めた。ここから、ビエトは方べきの定理に相当する補題を得た。ビエトはこの補題を用いて、LPP(1本の直線と2つの点)のケースを解決した。再度ユークリッドの手法に従い、角の二等分線定理を用いて、ビエトはLLL(3本の直線)のケースを解決した。そして、ビエトは、1点を通り、角の二等分線に対して垂直な直線を描くための補題を得た。そしてこれを、ビエトはLLP(2本の直線と1つの点)のケースを解くために用いたのである。以上はアポロニウスの問題の最初の4つのケース(これらのケースは円を含まない)を説明するものである。 残りの問題を解決するために、ビエトは与円と解円は接点を維持したまま大きさを変更することが可能であるという事実を活用した(図 4)。もし解円の半径が Δr だけ変化したならば、内接する与円の半径は同様に Δr だけ変化し、一方で外接する与円の半径は −Δr だけ変化する。このため、解円が膨らめば、内接する与円も同様に膨らみ、一方で外接する与円は接点を保ちながら縮む。 ビエトはこのアプローチを与円の1つを点になるまで縮めるために用いた。このように、ビエトは問題そのものをより単純な、すでに解決済みのものへと変えてしまったのである。ビエトは最初にCLL(1つの円と2本の直線)のケースを、円を点に縮めて、LLPのケースにすることで解決した。ビエトはそれから、CLP(1つの円と1本の直線、1つの点)のケースを3つの補題を用いることで解決した。ビエトは再度、円の1つを点にまで縮め、CCLのケースをCLPのケースに変え、解決した。それから、CPP(1つの円と2つの点)のケースを解決し、さらに2つの補題を用いてCCPのケースを解決した。最後に、ビエトは一般のCCC(3つの円)のケースを、円の1つを点にまで縮め、問題をCCPのケースに変えることで解決した。 代数学的解法アポロニウスの問題は解円の中心と半径の3つの方程式の系として再構成が可能である[33]。なぜなら、3つの与円およびあらゆる解円は同じ平面上に存在するので、これらの円の位置は、これらの円の中心の (x, y) 座標によって記述することが可能だからである。例えば、3つの与円の中心の位置は (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) のように記述することが可能である。対して、解円の中心の位置は (xs, ys) のように記述することができる。同様に、与円と解円の半径は、それぞれ、r1, r2, r3, rs と記述することができる。解円が与円のそれぞれに厳密に接しなければいけないという条件は、次のような、xs, ys, rs に関する 3 つの連立二次方程式として表すことができる。 上記の右辺の 3 つの数字、s1, s2, s3 は符号 (sign) と呼ばれ、±1 に等しく、求められる解円が対応する与円に内部で接するか (s = 1)、外部で接するか (s = −1) を決定する。例えば、図 1と図 4では、ピンクの解円は右側にある中くらいの大きさの与円に内接しており、左側の一番小さい与円と一番大きい与円には外接している。これらの与円を半径を基準に並べると、この解に対する符号は "− + −" となる。これら 3つの符号は独立に選択されうるため、8つの可能な等式の組み合わせ (2 × 2 × 2 = 8) が存在し、このそれぞれの組み合わせは解円の 8 つのタイプのそれぞれに対応している。 この3つの等式からなる一般方程式系は終結式を用いた手法によって解くことが可能である。この3つの等式を展開すると、3 つの等式はすべて xs2 + ys2 を左辺に持ち、rs2 を右辺に持つ。1 つの等式を他の1つの等式から引くことで、これら2次項を消すことができる。残った線形項を座標 xs と ys の式を作るために並び替えると次のようになる。 ただし、M, N, P および Q は、与円と符号選択の既知の関数。これらの式を最初の 3 つの等式の 1 つに代入することで、rs に関する2次の等式を得ることができる。これは二次方程式の解の公式で解くことができる。また、これら線形式に対する rs の数値的な値の代入によって、xs と ys の対応する数値的値を得ることができる。 等式の右辺の、符号 s1、s2、s3 の可能な選択は 8 通り存在し、それぞれの符号の選択は最大で 2 つの解を与える。なぜなら、rs に関する等式が二次方程式であるためである。そして、これは、アポロニウスの問題に対する解が最大で 16 通り存在するという(誤った)示唆を与えるものである。しかしながら、等式の対称性により、符号 si を伴った (rs, xs, ys) が解であるならば、逆の符号 −si を伴った(−rs, xs, ys) もまた解であり、そしてこれらは、同じ解円を表している。したがって、アポロニウスの問題は最大で 8 つの独立な解しかもたない(図 2)。このような二重カウントを避けるための一つの方法は、非負の半径を持つ解円のみを考えることである。 あらゆる二次等式の 2 つの根は 3 通りのタイプに分けられる。すなわち、2 つの異なる実数、2 つの同一の実数(i.e., 二重根)、複素共役な 2 つの根である。2 つの異なる実数根をもつケースは、通常の解に対応している。つまり、それぞれの根の対が円に関する反転によって関連づけられる解の対に対応している(図 6を参照)。2つの同一の実数を持つケースでは、2 つの根は同一であり、反転の下で自分自身に変換される解円に対応している。このケースでは、与円の一つがそれ自体、アポロニウスの問題に対する解円であり、相異なる解の数は 1 つ減る。複素共役な 2 つの半径のケースはアポロニウスの問題に対して幾何学的に可能な解には対応しない。なぜなら解円は虚数半径を持つことができないためである。よって、解の数は 2 つ減る。興味深いことに、アポロニウスの問題はちょうど 7 つの解をもつことはなく、7以外の 0 から 8 までのいずれかの数の解を持ちうる[12][34]。 リー球面幾何同様の等式はリー球面幾何の文脈においても導くことができる[26]。リー球面幾何では、円・直線・点が 5 次元ベクトル X = (v, cx, cy, w, sr) として統一的に表される。ただし、c = (cx, cy) は円の中心であり、r は(非負の)半径である。もし r が 0 でなければ、符号 s は正もしくは負である。視覚的な観点から言うならば、s は円の向きを表しており、反時計回りの円は正の s を持ち、時計回りの円は負の s を持つ。パラメーター w は、直線ならば 0 であり、そうでなければ 1 である。 が存在する。リー二次曲線とは、自身との積(二乗ノルム)が 0 となるベクトルの全体、すなわち (X | X) = 0 で定義される図形を言う。X1, X2 をこの二次曲線上の 2 つのベクトルとする。これらの差のノルムは、定義により と書ける。一方、積は加法と減法に対して分配的(より正確にいえば双線形)であるから、 となる。後者の式において (X1 | X1) = (X2 | X2) = 0 (双方とも二次曲線上にあるから)であり、また前者の式において X1, X2 が円であるものとすれば、円に対しては w1 = w2 = 1 ゆえ、まとめるとリー二次曲線上の任意の(円に対応する)ベクトル X1, X2 に対して が成り立つことが分かる。ただし、c1 − c2 を挟む縦棒はこの差ベクトルの長さ(すなわちユークリッドノルム)を表す。この式から分かることは、二次曲線上の二ベクトル X1, X2 が互いに直交する(垂直である)ならば(つまり (X1 | X2) = 0 ならば)、対応する円は接するということである。このとき、もし 2 つの符号 s1, s2 が同じ(即ち、二円が同じ "向き")ならば二つの円は内接し、 ゆえ、これら二円の中心間の距離は半径の差に等しい。対照的に、二つの符号 s1, s2 が相異なる(即ち、二円の "向き" が逆)ならば二円は外接し、 ゆえ中心間の距離は半径の和に等しい。 以上の事から、アポロニウスの問題をリー幾何においてリー二次曲線上の直交ベクトルを求める問題として定式化しなおすことができる。具体的に言えば、リー二次曲線上のベクトルで、なおかつ与円に対応するベクトル X1, X2, X3 とも直交するもの、すなわち を満足する解ベクトル Xsol を決定する問題である。 このように言い換えることによって、線型独立ですべて直交するベクトルの最大の個数に関する線型代数の定理を援用できるというメリットがある。これによって、解の最大数を数える別の方法を得ることができ、また、定理をさらに高次元な空間に拡張することができる[26][35]。 反転法 アポロニウスの問題に対する自然な枠組みは反転幾何学である[4][12]。反転法の基本的な戦略は与えられたアポロニウスの問題を、別の、より単純で解くのが簡単なアポロニウスの問題へと変換することである。元々の問題への解法は変換した問題を元に戻すことで得られる。候補となる変換はアポロニウスの問題を別のものに変えるものでなくてはならない。すなわち、与えられた点、直線、円、を別の点、直線、円に変換しなくてはならず、これ以外の形状であってはならない。円反転はこのような性質を持ち、そして反転円の中心と半径をうまく選ぶことができる。他の候補にはユークリッド平面の等長写像があるが、これは単に元々の問題を平行移動、回転、鏡映するだけなので、元々の問題を単純化するわけではない。 半径 R、中心 O の円に関する反転は次のような操作で行われる(図 5)。任意の点 P の写る先の点 P' は、O, P, P' が同一直線状にあり、P および P' の中心 O までの距離の積が R の 2 乗に等しいような点である。 このため、もし P が円の外側に存在するのであれば、P' は円の内側に存在し、逆もまた同様である。P が O のとき、反転は P を無限大へ送ると言う(複素解析においては、「無限大」はリーマン球面の見地から定義されている)。反転は、円または直線を常に円または直線に、点を常に点に変換するという便利な性質をもっている。反転においては円は円に変換されることが"多い"が、しかし、もし円が反転円の中心を通っていれば、この円は(反転円の中心を通らない)直線に変換され、逆に、反転円の中心を通らない直線は円に変換される。重要な事に、もし円が反転円に垂直に交わるならば、これは反転によって変化することはない。すなわち、自身に変換されるのである。 円反転はリーマン球面上のメビウス変換全体の部分集合に対応している。平面上のアポロニウスの問題はステレオ投影の逆写像によって球面上の問題に翻訳できる。よって、平面上のアポロニウスの問題の解法は球面上の対応部分にも直接関連するのである。以下で解説するよく知られている平面上の問題に対する反転的解法に加えて、その他の反転的解法も適用可能である[36]。 反転による解の対 アポロニウスの問題に対する解は一般には対で生じる、つまり各解円に対して共役な解円が存在する(図 6)[1]。一方の解円は、他方の解円の内側に存在する与円に外接する。逆もまた同様である。例えば、図 6においては、一方の解円(左上のピンクの円)は2つの与円(黒い円)を内包しているが、3番目の円には外接する。これとは対照的に、共役解(右下のピンクの円)はこの3番目の与円を内包するが、他のふたつには外接する。このふたつの共役な解円は、次の議論において反転に関連している。 一般に、任意の3つの相異なる円は、その3つすべてに垂直に交わるただ1つの円(根円)を持ち、この円の中心を3つの円の根心と呼ぶ[4]。具体例を挙げれば、図 6のオレンジの円が与円である黒い円に垂直に交わっている。この根円に関する反転は、与円を変化させることはないが、2つの共役な解円(ピンクの円)をお互いへと変換する。同じ反転の下では、対応するふたつの解円の接点もお互いへと変換される。具体例を言えば、図 6において、それぞれの緑の直線上の2つの青い点が、互いへと変換される。よって、これら共役接点を結ぶ直線は反転の下では不変である。よって、これら直線は反転の中心を通らねばならず、そしてこれは根心と呼ばれる(図6でいうと、オレンジの点に交わる緑の直線)。 円環への反転もし3つの与円のうち2つが交わらないのであれば、2つの円が同心円となるように反転の中心を選ぶことができる[2][12]。この反転の下では、解円は2つの同心円の間の円環内部に存在する。従って、このとき解円は2つの1パラメータ族(one-parameter families)に属する。ひとつめの族においては(図 7)、解円は内側の同心円を内包せず、むしろ円環内の玉軸受のようになる。 2つめの族(図 8)においては、解円は内側の同心円を内包する。一般的にそれぞれの族に対して4つの解が存在し、8つの可能な解を生み出すが、これは代数学的解法とも矛盾しない。   与円のうち2つが同心円であるとき、アポロニウスの問題はガウスの方法を使って簡単に解くことができる[28]。3つの与円の半径の値は既知であるが、同心円の共通の中心から同心でない円までの距離 dnon も同様に既知の値である(図 7)。解円はその半径 rs、角度 θ、解円の中心から同心円の共通の中心までの距離 ds、解円の中心から同心でない円の中心までの距離 dT によって決定される。 解円の半径および距離 ds は既知の値である(図 7)。そして、距離 dT = rs ± rnon であり、これは解円が同心でない円に内接するか外接するかに依存する。従って、余弦定理から、 ここで、新たな定数 C は簡潔さのために定義されたものであり、下付きの記号は解円の内接・外接を示している。三角関数を用いて整理することで、4つの解を導きだすことができる。 この式は、θ の符号の2つの選択と C に対する2つの選択に対応して、4つの解を示している。残りの4つの解は、図 8で示された rs および ds の代入を用いて、上記と同じ方法で得ることができる。すなわち、一般のアポロニウスの問題に対する8つすべての解をこの方法で得ることができる。 初期の交わりを持たない任意の2つの与円は次のように同心円に変えることができる。まず、2つの与円の根軸を作図する。この根軸上の2つの任意の点 P および Q を選ぶことで、この根軸上に P および Q を中心とし、2つの与円に直交する2つの円を描くことができる。これら作図された円はお互いに2点で交わる。そのようなある反転点 F での反転は作図された円を点 F から放射する直線に、2つの与円を同心円に変え、3つめの与円は一般に別の円になる。これは、円の系がアポロニウスの円の集合に等価であることから従い、双極座標系を形成する。 大きさの変更と反転反転という手法は、大きさの変更(Resizing)によってより便利になる[37][38]。ビエトの作図でも述べられているように、この3つの与円と解円は、接点を保ったまま、その大きさの変更が可能である。よって、初期のアポロニウスの問題は、より解くのが簡単であろう別の問題へと変換される。例えば、これら4つの円は、このうち1つの円が点に縮まるまで大きさの変更をすることができる。あるいは、しばしば、このうち2つの与円が互いに接するように大きさを変更される。また、いずれかのオブジェクトに交わっている与円は、円環へと変換する手法を用いると、交わりを解消するように大きさの変更ができる。このようなケースにおいて、元々のアポロニウスの問題の解に関しては、大きさの変更や反転によって変換された問題の解を得て、この変換された問題を、元々の問題に戻すことによって、元々の問題の解が得られる。 一つの与円を点にまで縮める最初のアプローチにおいては、ひとつの与円が点 P に縮められるまで、すべての与円を(接点を保ったまま)縮めたり膨らませたりする [37]。その場合は、アポロニウスの問題の極限の場合として「円円点」(CCP) の問題に「退化」することになり、点 P を通る(2つの)与円および点 P に接する解円を探す問題へと変換される。P を中心とする円に関する反転は、2つの与円を新たな円に変え、解円を直線へと変える。よって、変換された問題に対する解は、2つの(変換された)与円に接する直線である。そのような解となる直線は4つあり、これは2つの与円の外部および内部の相似の中心により作図されうるものである。P において再反転し、また大きさの変更を元に戻すことで、このような解となる直線を、元々のアポロニウスの問題への答えである解円へと変換することができる。すべての8つの一般解は、それぞれの解の内部・外部どちらの接点なのかの違いに従って円を縮めたり膨らませたりすることによって得られる。しかしながら、相異なる与円は点になるまで縮めることも可能であり、この場合は(円だけの場合とは)異なる解を得る。 二つの与円が接するまで大きさの変更をするこのアプローチでは、与円のうち2つが互いに接するように、与円の半径は適宜Δrの大きさだけ変更される[38]。これら2つの与円の接点は、接する円のそれぞれに2箇所で交わる円における反転の中心になるように選ばれる。反転することによって、互いに接している2つの円は2つの平行な直線となる。この2つの円の接点だけが反転することにより無限へと送られるため、これらの点が互いに交わったりすることはない。同様の反転は3つめの円を、別の異なる円へと変える。反転された問題の解は、(1)変換された3つめの円に接する、与えられた平行な2つの直線に平行する直線、あるいは、(2)定数の半径を持ち、与えられた2つの平行な直線と変換された3つめの与円に接する円、のどちらかでなくてはいけない。もういちど反転を行い、すべての円の半径をΔrずつ調整することで、元々の3つの与円に接する解円を得る。 ジェルゴンヌの解法 ジェルゴンヌ(Gergonne)の解法は解円を対として考えるものである[1]。ここで、ひとつの解円の対を CA および CB とする(図6の2つのピンクの円)。そして、この解円の対と3つの与円との接点をそれぞれ A1、A2、A3、および B1、B2、B3とする。ジェルゴンヌの解法はこれら6個の点の位置を特定することを狙いとしており、これら6個の点の位置を求めることによって2つの解円を導きだすことができる。 ジェルゴンヌはもし A1 および B1 が必ずその線上に存在するような直線 L1 を引くことのできるならば、この2点は L1 と与円 C1 の交点となるはずだと考えた(図6)。残った4つの接点の位置は同様に求めることができる。すなわち、A2 および B2 がその線上に存在する直線 L2、さらに A3 および B3 がその線上に存在する直線 L3 を求めるのである。このような直線 L1 を作図するためには、その線上に2点が存在しなくてはいけないが、この2点は接点であってはいけない。ジェルゴンヌはこのような3つのそれぞれの直線の2点を特定することに成功した。ただし、この2点のうち1点はすでに特定されていた。根心 G は3つすべての直線上に存在するためである(図6)。 この求めるべき2点のうちの残りの1つ、L1、L2、L3 上の2つめの点の位置を求めるにあたって、ジェルゴンヌはこれら直線と解円 CA および CB の根軸 R との間の相反関係を指摘した。この相反性を理解するには、接点 A1 および B1 に引かれた C1 に対する2つの接線と解円を例に考えてみるとよい。これらの接線の交点は直線 L1 の C1 における極点である。極点から接点 A1 および B1 までの距離は等しいため、この極点は解円の根軸 R 上にあるはずだということができる(図9)。このような極点と極線の関係は相反である。つまり、もし C1 における L1 の極が R 上に存在するのであれば、逆にC1 における R の極も L1 上に存在する。よって、もし R を引くことができれば、C1 における極 P1 を求めることができ、これは L1 上の求めるべき2点のうちの残りの1つを与える(図10)。  ジェルゴンヌは未知の解円の根軸 R を次のように求めた。任意の円の対は2つの相似の中心を持つ。これら2点はこの2つの円に対する接線の2つの可能な交点である。よって、3つの与円は6つの相似の中心点を持つ。これら6つの点は4つの直線上に存在し、3つの点はそれぞれの直線上に存在する。さらに、それぞれの直線は潜在的な解円の対の根軸に対応している。これを示すために、ジェルゴンヌは3つの与円のうち2つの円上の接点に相当する点を通る直線を考えた。例えば、この直線は A1/A2 によって定義され、またこの直線は B1/B2 によって定義される。ここで、X3 を2円 C1 および C2 の相似の中点とする。すると、A1/A2 および B1/B2 は antihomologous な点の対であり、そしてそれらの直線は X3 において交わる。これは距離の積が等しいことから従い、 この等式は X3 が2つの与円の根軸上に存在することを示唆している。同様の議論が他の対の円にも成り立ち、3つの与えられた円の3つの相似の中点がそれぞれの解円の対の根軸上に存在するということが言える。 要約すれば、求めるべき直線 L1 は2点から定義される。この2点とは、3つの与円の根心 G および相似中心を結ぶ4つの直線のうちの1つの C1 における極である。C2 および C3 における同様の極を求めることで、L2 および L3を得る。よって、すべての6つの点の位置を特定することができ、そしてそれら6つの点からはひとつの解円の対が求めることができる。残った3つの相似中心線に対して同様の方法を繰り返すことで、さらに6つの解を得ることができ、計8つの解を与える。しかしながら、もし直線 Lk が一部のkに関して円 Ck に交わらないなら、そのような相似中心線に解の対は存在しない。 特殊な場合点、円、直線の10の組み合わせアポロニウスの問題とは3つの与えられた円、直線、点等のオブジェクトに接する1つ以上の円を平面上に描くものであった。これは10種類のアポロニウスの問題に分けることができる。それぞれ円、直線、点を組み合わせた問題であり、C, L, P のアルファベットでどのオブジェクトが与えられている問題なのかを表す。Cは与えられたオブジェクトが円(Circle)であることを示し、Lは与えられたオブジェクトが直線(Line)であることを示し、Pは与えられたオブジェクトが点(Point)であることを示す (表 1)[32]。例えば、円、直線、点の3つのオブジェクトが与えられたアポロニウスの問題はCLPと表す。 特殊な場合のアポロニウスの問題では、3つの与えられた円に一般的な解を与えるよりも遥かに簡単に解くことができる場合がある。このような例としては、与えられた3つの点に対して接する円を書く場合(PPP)、また与えられた3つの直線に対して接する円を書く場合(LLL)が考えられ、これらの場合はユークリッドによって原論で初めて解が与えられた。例えば、PPPの問題は次のように解くことができる。この問題に対する解円は3つの与えられた点すべてから等しい距離の場所に中心を持つ。そのため、与えられた3点のうち任意の2点の垂直二等分線上に解円の中心が存在する。よって、与えられた3点のうち任意の2点の垂直二等分線が交わる点が解円の中心となる。同じように、LLLの問題を考える場合でも、与えられた3つの直線の交点の角を二等分する線が交わる点が中心となる。言い換えれば、そのような角の二等分線が2つ交わる点が解円の中心となる。そのような二等分線はそれぞれの与えられた直線の交点につき2つ考えられるので、一般的なLLLの問題に対して解は4通りある。 点と直線は円の特殊な場合と見なすことができる。点は無限に小さな半径を持つ円だと考えることが可能であるし、直線は、無限に大きく中心が無限遠点にある円だと考えることが可能である。この観点からすれば、一般的なアポロニウスの問題は与えられた3つの円に接する円を描く問題である。問題の前提に直線や点を含む他の9つの場合に関しては、この一般的なアポロニウスの問題の特殊な場合(ある種の極限)だと考えることが可能である[32][12]。これらの特殊な場合は通常、一般的なアポロニウスの問題よりも少ない解を持つ。例えば「与えられた円」を「与えられた点」に取り替えると、点は円内部と円外部で同時に接する無限小の円だと解釈可能なため、解の数が半分に減る。 解の数 それぞれの種類のアポロニウスの問題に対する解の数を数える問題は数え上げ幾何学の領域に属するものである[12][39]。10種類のアポロニウスの問題のそれぞれに対する解の一般的な数は上の表1に示されている通りである。しかしながら、与えられたオブジェクトの配置によっては解の数が変わってしまうことがある。例えば、図11のような配置だと、与えられた2つの円に接する円を描くと残りの1つの円(黒い点線の円)に交わってしまうため、解が存在しない。逆に、もし3つの与えられた円がすべて同じ点で接している場合、その点に接するすべての円が解となり、そのようなアポロニウスの問題は無限の解を持つ。もし、与えられた円のうちひとつでも重複する(他の円と全く同じ)円があれば、同じように無限の解が存在する。もし与えられた円のうち一つが他の円と全く同じ円であるなら、区別をつけることのできる与円は2つしか存在しない。解となる円の中心点は(アポロニウスの問題に対する解法のひとつで使用されたように)双曲線を形成する。 Stoll[40]とStudy[41]によるMuirheadに先んじた試みはあったものの、3つの与えられた円、点、直線のあらゆる構成に対して解の数を数え上げたのは1896年のMuirheadが初めてだとされる[42]。しかしながら、Muirheadの研究は完全ではなく、1974年に拡張され[43]、完全な数え上げ(33種類の解)は1983年に発表された[12]。アポロニウスの問題に対する解は反転に関連して、通常、対になるが、解の数が奇数になることも一部の場合には起こりうる。例えばPPPの問題に対する解が1つであるという場合、もしくは、1つまたは3つすべての円が与円であると同時に解円である場合である(後者の例はこのセクションのデカルトの定理に関するものとして挙げられている。)。しかしながら、7つの解を持つアポロニウスの問題は存在しない[34][40]。円と球の幾何学(リー球面幾何)を基にした別解が開発され、より高い次元の問題に使用されている[26][35]。 互いに接する与円:ソディの円とデカルトの定理もし3つの与円が互いに接しているなら、アポロニウスの問題は5つの解を持つ。そのうち3つの解は、これらの円が自分自身および他2つの円に接しているため、与円そのものである。残りの2つの解は(図 12に赤で示されているように)内接している円(内接円)と外接している円(外接円)である。これらの円はソディの円と呼ばれている[44]。このアポロニウスの問題の特殊な場合は「Four coin problem(直訳すると4つのコインの問題)」としても知られている[45]。この種のアポロニウスの問題の3つの与円は2つのソディの円に接するシュタイナーの円鎖を形成する。  ソディの円は、3つの与円とともに考えると、6点で互いに接する4つの円の組となる。これら4つの円の半径はデカルトの定理として知られる等式で関連づけられている。1643年に、エリザベス・ステュアートに宛てた手紙にて[46]、ルネ・デカルトは以下を示した。 ここで ks = 1/rs は解円の曲率、rs は解円の半径。同様に、3つの与円の曲率 k1, k2, k3 および半径 r1, r2, r3である。任意の4つの互いに接する円の組に対して、同じ6点で接する2つめの互いに接する4つの円の組が存在する[2][47]。 デカルトの定理は1826年にヤコブ・シュタイナー[48]、1842年にPhilip Beecroft[2][47]、1936年にフレデリック・ソディによって独立に再発見された[49]。ソディは彼の発見を科学ジャーナルのNatureにて「The Kiss Precise」という詩として発表した。最初の2節(スタンザ)は以下の通りである。最初の節はソディの円に関して語っており、2つめの節はデカルトの定理を与えている。ソディの詩では、2つの円が接するとき、「キスする」と表現されている。また、「bend(曲げる)」という語は円の曲率「k」に言及するものである。

デカルトの定理に対していくつかの拡張がダニエル・ピドーによって行われている[50]。 一般化アポロニウスの問題は3つの与えられた円にθの角度で交わるすべての円を描く問題、または3つの与えられた円に3つの指定された角度θ1, θ2, θ3で交わるすべての円を描く問題に拡張することができる[48]。このとき、通常のアポロニウスの問題はすべての与えられた円に対する交わりの角度がθの特殊な場合となる。別のアポロニウスの問題の一般化はこの拡張の双対であり、すなわち、3つの与えられた円から3つの指定された接線距離の円を描くものである[26]。  アポロニウスの問題は平面上から球面、またはその他の二次曲面に拡張することができる。球面に関しては、アポロニウスの問題は球面上に与えられた3つの円(球冠の境界線)に接する円をすべて描く問題となる[24][51][52]。この球面上の問題はステレオ投影を用いることで対応する平面上の問題に置き換えることができる。平面上の問題に解を描くことができれば、それに対応する球面上の問題もステレオ投影を反転することで解を得ることができる。より一般的には、任意の二次曲面と4つの平面の交わりによる4つの正接曲線の問題だと考えることができる。これはシャルル・デュパンによって初めて検討された[9]。 アポロニウスの問題を繰り返し解き内接円を求め続けることによって、互いに接する円の隙間を任意の粒度で埋めることができ、アポロニウスのギャスケット、ライプニッツパッキング、またはアポロニウスパッキングと呼ばれるものを形成する[53]。このギャスケットはフラクタルであり、自己相似で、正確な値はわかっていないが、およそ1.3である次元 d を持つ[54]。正則曲線もしくは有限長の曲線(d = 1)よりも高く、平面(d = 2)よりは低い。アポロニウスのギャスケットはゴットフリート・ライプニッツによって初めて17世紀に詳述され、これはシェルピンスキーのギャスケットの先駆となるものであった[55]。アポロニウスのギャスケットは数学の他領域と深いつながりを持っており、例えば、アポロニウスのギャスケットはクライン群の極限集合である[56]。 平面上の4つの円に接する1つの円を描く問題は特殊な性質を持っている。これはLarmor (1891)[57]とLachlan (1893)によって解明された[58]。このような問題設定は、プトレマイオスの定理の一般化された形である[37]ケーシーの定理の基礎となるものである[17]。 アポロニウスの問題の3次元への拡張、つまり4つの与えられた球に接する5つめの球を求める問題は類似の手法で解くことができる[9]。例えば、与えられた球と解となる球は大きさの変更(リサイズ)が可能であり、それによって与えられた球のうち1つは接点を保ったまま点にまで縮めることができる[38]。この点において反転することでアポロニウスの問題を3つの与えられた球に接する平面を求める問題にすることが可能である。そのような平面は通常8通りあり、これは反転を戻し、大きさをもとに戻すことで元々の問題の解となる。この問題はピエール・ド・フェルマーによって最初に検討された[59]。さらに、その後の数世紀に渡る発展で多くの異なる手法が開発されている[60]。 さらにアポロニウスの問題は d 次元に拡張することが可能であり、このとき与えられた d + 1 超球面に接する超球面を描く問題となる [39]。1936年のフレデリック・ソディのデカルトの定理の(再)導出に従えば、数人がそれぞれ独立に d 次元のソディの円に対応する互いに接する場合に解を与えている[61]。 応用アポロニウスの問題を応用した主なものとしては、アイザック・ニュートンによるもので、3点以上の点の距離の「差」から位置を特定する双曲線測位がある[8]。例えば、3つの同期された送信機から送られた信号の受信時間の差から、ある船の自身の位置を特定することができる。アポロニウスの問題の解法は第二次世界大戦で、3点の異なる場所での銃声の到達時間の差から、銃声を発した大砲の位置を特定するのに使用された[9]。また、双曲線測位はデッカ航法とLORANの技術に採用されている[7]。同様に、飛行機に搭載されているトランスポンダーが発する信号を4つの受信ステーションが受取ることで、その到達時間の差から飛行機の位置を特定することができる。このようなマルチラテレーションの問題はアポロニウスの問題の3次元への一般化に等しく、グローバル・ポジショニング・システム(GPS)にも応用されている[31](英語版のGPS#幾何学的解釈も参照)。また、これは鳥やクジラ等の鳴き声を発する動物の位置を特定するのにも使用されている。ただし、音の速さ(音速)が方向によって異なる場合にアポロニウスの問題を応用するのは適切ではない(例えば伝送媒体が等方性媒質でない場合)[62]。 アポロニウスの問題は他にも応用がある。ニュートンのプリンキピアの1巻、命題21にて、彼のアポロニウスの問題の解法を天体力学における引力の中心からの軌道を描くために、また、その軌道の(瞬間速度に対応する)接線の考察に使用した[9]。3つの円が互いに接しているというアポロニウスの問題の特殊な場合は解析数論のハーディ・リトルウッドの円分法で使用されており、複素解析に関するハンス・ラーデマッヘルの積分路を描くのに使用された。これはフォードの円の無限集合の境界線によって与えられるものである[63]。また、アポロニウスの問題は全くの異分野の一部のタイプのパッキング問題に応用されており、例えばDVD上に使用されている誤り訂正符号や、病原性の細菌のある種の酵素に関連する医薬品のデザインに応用されている[64]。 注釈

参考文献

発展資料

関連項目外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia