|

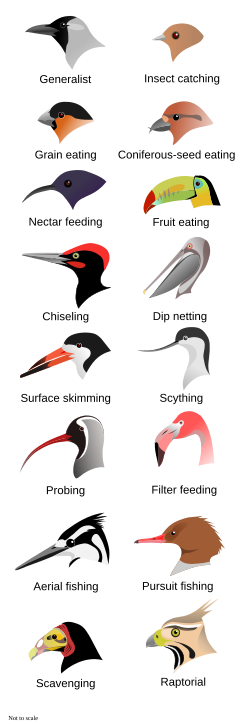

くちばし  5.鼻孔 6.上くちばし 7.下くちばし 8.顎線 13.嘴毛   くちばし(嘴、喙、觜)とは、鳥類他の採食器官で、上下の顎が突出し、口周辺がひと繋がりの角質の板によって硬くなったもの。頭部の他の部分から滑らかに続くものもあるが、鳥類ではその間に区別がある。唇のような柔軟性がないが、硬いために突くなどする際には効果が大きい。一般には鳥のそれを指す。 概説食物を食べるための器官としては動物の口の一つであるが、鳥類には歯が存在しないためにくちばしと舌で口が構成され、加えて前肢には付属肢としての機能を持たないため、くちばしは食物を探して食べる採餌の他にも、多様な機能を持つ。毛づくろい(グルーミング)、物をつまむ、捕食対象を含む他の動物の殺傷、求愛行為、雛(ひな)に対する給餌などである。そのため、くちばしの形はその鳥の生活と深い繋がりがあり、それによって、くちばしの形も様々な適応を示す。したがって、くちばしの形は鳥の大きな特徴であり、ハシマガリチドリ、オオハシ科の鳥、ヘラサギの仲間などの鳥は、非常に特殊な形状のくちばしを持っていることからその名が付けられている。また、ハチドリなどにも変わった形のくちばしのものがある。 鳥類以外にも、哺乳類のカモノハシや爬虫類の一部に見られ、恐竜にもくちばしを持ったものがいた(後述)。 また、鳥類以外の生物一般においても、先端や開口部が特に突き出している場合に、それを嘴状という例がある。たとえばサヨリやダツにおいて上下のあごの先端がそれぞれ単独に突き出したものをクチバシという。タツノオトシゴのように上下合わせて筒のように延びる場合には吻という。イルカにもクチバシがあり、これはイルカとクジラの区別点とされることがある。 鳥のくちばしの種類

構造鳥類のくちばしは、種によってその大きさ、形状にかなりの違いがある。飛行するために重量を少しでも軽減するため、通常は中空もしくは多孔性の骨でできている。くちばしの表面は薄い角質(ケラチン)で覆われており、表面と骨の間には血管と神経の通った層がある。ガチョウやハクチョウの一部にはくちばしの上にコブがある場合がある。 くちばしには鼻孔と呼ばれる2つの穴があり、それらは呼吸のためにくちばしの内側へと通じている。また、セキセイインコなど一部の鳥には、上嘴の根元に蝋膜(ろうまく)と呼ばれる柔軟な肉質の部分が存在し、鼻孔はそこに開いている。キーウィは、他の鳥と異なりくちばしの先に鼻孔があり、他の鳥より優れた嗅覚を持つ[2]。 一部の鳥はくちばしの先が非常に硬く、大きな音を鳴らしたり獲物を殺したりすることなどに使われる。カモなどの鳥はくちばしに神経が通っているため触覚があり、触れたことを感じることができる。くちばしは、使うことで磨耗しても、鳥が生きている限り再生していく。 くちばしは歯とは異なり、咀嚼に使用する鳥はほとんどいない。鳥は食物を丸飲みし、砂嚢ですり潰す。

機能

白亜紀末大量絶滅に前後して、口の形状が歯からくちばしへ進化していた鳥類は、頭部が軽くなったうえに荒廃した地上に残っていた植物の種子や木の実を割って食べることができたため、歯を持ったままの鳥類や小型恐竜などに比べ生き延びやすかったとの仮説を、日本の国立科学博物館標本資料センター・分子生物多様性研究資料センター長の真鍋真が紹介している[5]。 鳥類以外のくちばし鳥類以外でも、突出して硬質な口器にくちばしと呼ばれるものがある。

画像脚注・出典

関連項目外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia