|

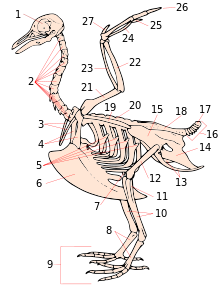

鳥類の体の構造 鳥類の体の構造(ちょうるいのからだのこうぞう、英: Bird anatomy)では、鳥類の解剖学的、生理学的構造(英: physiological structure)について述べる。鳥類の体構造は多くの点で特有の適応を示し、そのほとんどは飛翔に関わっている。鳥類は軽い骨格と、軽いが力強い筋肉、非常に高い代謝効率と酸素供給の能力を持つ循環器系と呼吸器系を持ち、それらが飛翔を可能にしている。くちばしの発達によって、特殊な適応を遂げ消化器系が進化した。これらの解剖学的特殊化が、鳥類を脊椎動物のなかで独立した綱として分類する根拠となっている。 骨格系 1. 頭骨 2. 頸椎 3. 叉骨 4. 烏口骨 5. 肋骨の鉤状突起 (uncinate processes of ribs) 6. 竜骨突起 7. 膝蓋骨 8. 跗蹠骨 (足根中足骨、Tarsometatarsus) 9. 趾 (digits) 10. 脛骨 11. 腓骨 12. 大腿骨 13. 恥骨 14. 坐骨 15. 腸骨 16. 尾骨 (caudal vertebrae) 17. 尾端骨 (pygostyle) 18. 複合仙骨 (synsacrum) 19. 肩甲骨 20. 腰椎 (lumbar vertebrae) 21. 上腕骨 22. 尺骨 23. 橈骨 24. 腕骨 (Carpus) 25. 中手骨 26. 指 (digits) 27. 小翼 (alula) 鳥類の骨および骨格は飛翔に対して高度に適応している。飛び立つ際、止まる際、また飛翔中に骨格にかかる大きな応力に耐える強度を持ち、かつ非常に軽量であり、骨をすべてあわせても全体重の5%程度である。一つの特徴として、尾端骨などにおいて複数の骨が融合、骨化して一つの組織になっていることがあり、それにより他の脊椎動物に比べて鳥類は骨の総数が少ない。さらに歯もなく、厳密にいうと顎もない。それらの代わりに、より軽量なくちばしを備える。多くの種では孵化したばかりの雛鳥のくちばしに、卵歯 (egg tooth) と呼ばれる卵殻を破るための小さな突起が見られるが、これは骨組織ではない。 鳥類の骨では、中空になっているところに多数の支柱が交差していて強度を保持する構造(桁構造)が多く見られる。そういった構造を持つ骨の数は種によって異なるが、大型で滑空するものほど多い傾向にある。また中空に近い構造を持つ骨が気嚢の膨らむスペースを確保している例もある[1]。ペンギンやダチョウなど飛翔を行わない鳥類にはこのような中空の骨はない。この事実は、骨の中空構造が飛翔のための要件であることの傍証と考えられている。  鳥類では、頸椎の数が他の脊椎動物よりも多く、多くの種で13-25個の骨から成っている。また脊椎動物の中で鎖骨や胸骨が融合して、それぞれ叉骨、竜骨突起を持つ胸骨板を形成しているのは鳥類だけである。竜骨突起は飛翔に必要な筋肉の支点となる。ペンギンは飛翔しないが、泳ぐための筋肉がやはり竜骨突起を支点としている。他の飛翔しない鳥類では、大胸筋および小胸筋が飛翔するものに比べて発達しておらず、竜骨突起の存在もはっきりしているとはいえない。胸骨盤は泳ぐ鳥類では広く、地表を歩く鳥類では長い。一方飛翔する鳥類では胸骨盤の幅、長さは同程度である[2]。 鳥類の肋骨には鉤状突起がある。これにより、肋骨が形成する「籠」形状の強度が維持される。ムカシトカゲにも同様の構造が見られる。また鳥類では脊椎の融合により、一部の爬虫類と同様に骨盤の一部が長く伸びている。骨組織の融合は肩帯においても見られる。頭骨は前涙腺窩 (pre-lachrymal fossa) を持つ爬虫類のような双弓類型の頭蓋骨を持っており、後頭顆 (occipital condyle) は1個である[3]。  頭骨は前部(頭頂部)、頂部(後頭部)、前上顎骨および鼻部(上のくちばしの部位)、下顎骨(下のくちばし)の5つの骨から成る。多くの種で、頭骨の重量は体重の1%程度である。 脊柱は脊椎から成り、頸椎(13-16個の骨から成る)、複合仙骨(Synsacrum、脊椎が融合して骨盤とも癒合したもの)、尾骨の3つの部位に分けられる。 胸部は叉骨と烏口骨から成り、肩甲骨と融合して肩帯を形成している。胸部の側面の形状は肋骨が胸骨板とともに形成している。 肩部は胸部の骨格を成す肩帯と上腕骨が形成している。上腕骨は橈骨と尺骨とで肘を形成している。手根骨 (carpus) と中手骨は、手と手首に相当する部位を形成しており、指の骨は互いに融合している。より効率的な飛翔を可能とするため、翼を形成する骨は特に軽量である。 臀部を形成する骨盤は腸骨(骨盤上部)、坐骨(両脇)、恥骨(前部)の3つの部位から成るが、これらは融合して一つの骨組織になっており、寛骨と呼ばれている。寛骨は、成鳥が卵の上に座っても問題がないような形状になっている。3つの骨の融合部位は寛骨臼 (acetabulum) と呼ばれ、後肢の最上部を成す大腿骨との関節を形成している。 大腿骨は脛骨および腓骨の二つの骨と一か所で関節を形成しており、そこが膝の部位である。跗蹠骨 (Tarsometatarsus) が足の上部を、指(趾)の骨がつま先の部位を形成している。腿と脛の部位がもっとも重い骨であり、身体の重心を低くする役割を果たし、飛翔の助けとなっている。  足 (クイナ科) 鳥類の趾における指の本数と向き (dactyly) は、三前趾型 (anisodactyl)、対趾足型 (zygodactyl)、 変対趾足型 (heterodactyl)、 合趾型 (syndactyl)、皆前趾足 (pamprodactyl) などに分類される[4]。 筋肉 鳥類の多くの種では、翼、皮膚、脚などに計175の筋肉がある。最も大きいのは翼を打ち下ろす胸筋(大胸筋および小胸筋の総称)であり、飛翔する鳥類では体重の15-25%を占め、飛翔において主要な役割を果たす。胸筋の腹側(下面)には烏口上筋 (supracoracoideus muscle) があり、打ち下ろされた翼を再び持ち上げる役割を担っている。胸筋と烏口上筋で体重の25-35%を占める。 皮下の筋肉は、飛翔中の羽毛の向きを制御している。 尾部、臀部には数は少ないが強い筋肉があり、尾羽を制御している。飛翔中には、尾羽の広がりによって空気抵抗を調整している。 皮膚鱗鳥類の鱗は、くちばし、爪、けづめ(距状突起、spur)と同じでケラチンが主成分である。趾部のつま先および中足骨の部位に相当する体表に見られるが、種によっては足首よりも上の部位にもある。カワセミ亜科やキツツキ科をのぞくと、鱗同士の重なりは小さい。鳥類の鱗及び薄板(スクート、scute)は、哺乳類や爬虫類のものと進化的に相同であると考えられている[5]。 鳥類の産み落とされた卵の中の胎児は、発生の初期では羽毛も鱗も持たない。趾部では角質層 (corneum) または外皮質がケラチンで形成され、次第に厚みを増して鱗となるが、鱗は形状により以下の4種に分けられる。

種によっては脚の一部で羽毛と鱗が混在しているものがある。その場合、羽毛の毛根は表皮上の鱗の間にあるか、または鱗の下の真皮にある。後者の場合は鱗から直接羽毛が生えているような外観になり、羽毛の根本を鱗のケラチンが包むような形になる[5]。 目先鳥類の目とくちばしに挟まれた、頭部の側面の領域は「目先」 (lore) と呼ばれ、種によってはその部位で羽毛を欠いており、皮膚が露出している。その皮膚に色が付いているものがあり、ウ科などに見られる。 くちばし→詳細は「くちばし」を参照

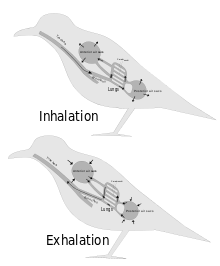

チドリ目には、くちばしにヘルプスト小体 (Herbst corpuscle) と呼ばれる器官を持つものがあり、水中での微小な圧力変化を検知して泥の中の餌を取ることを可能にしている[7]。また現在生息している鳥類はすべて、頭骨に対して上顎の部分が動くようになっているが、特にオウムなどで顕著である[8]。 鳥類では一般に、体重に比べて脳の重量の比率が大きい。鳥類の複雑な行動は、それを可能にする知能 (Bird intelligence) を保持するだけの脳があるためである。 呼吸器系  飛翔を行うためには非常に効率のよい代謝が必要であり、そのためには酸素の取り込みも効率良く行う必要がある。鳥類の呼吸器系は気嚢によってそれを可能としている。(哺乳類にもコウモリという真の飛行生物がいるので、飛行のために気嚢が必須なわけではない。) 肺と違って気嚢では酸素と二酸化炭素のガス交換は行われないが、空気を溜める機能を持ち、鞴(ふいご)のような役割を果たす。そのため肺自体はポンプの役割を持つ必要がなく、大きさを一定に保ったままでよくなり、その中の空気の流れを安定させることができる[1]。 鳥類の呼吸器系は3つの臓器群に分けられる。つまり前部の気嚢群(鎖骨間気嚢 clavicular air sac、頸気嚢 cervical air sac および 前胸気嚢 cranial thoracic air sac)、後部の気嚢群(後胸気嚢 caudal thoracic air sac および腹気嚢 abdominal air sac)、肺、の3群である。これらの連携によって呼吸が行われる。気嚢は多くの種で9つあり(たとえばスズメ目では鎖骨間気嚢が前胸気嚢と融合しており気嚢は7つであるが)、吸入を効率化する機能を持つ。まず気管から入った空気は、半分は直接後部の気嚢に入り、残りの半分は肺を通って前部の気嚢に入る。前部の気嚢に入った空気は直接気管に押し出され、そのまま鳥の口あるいは鼻孔から外部に吐き出される。同時に、後部の気嚢に入った空気は肺に送られ、そのまま気管を通って外に押し出される。  哺乳類の呼吸器系では肺自体がガス交換に加えて気嚢の機能(空気の吸入、送出というポンプの機能)を兼ねているため、肺の中でガス交換の前後の空気(酸素濃度および二酸化炭素濃度の高低の差がある空気)が入り交じることになるが、鳥類の呼吸器系ではそれらが入り交じることがない。そのため肺内の空気の酸素分圧は大気と同じであり、哺乳類の場合よりも高い。そのため哺乳類よりも効率良くガス交換が行える。また息を吐く際にも後部の気嚢から新鮮な空気が肺に送られ、吸気と呼気の両方において新鮮な空気が肺を通ることになる。 鳥類の肺には、哺乳類と違って肺胞がない。その代わり肺が肺管 (parabronchi) と呼ばれる多数の細い管の形状になっており、それらは両端でまとまってそれぞれ背気管支 (dorsobronchi) および腹気管支 (ventrobronchi) となっている。肺管壁はハニカム構造になっており、肺管の直径方向に展びるアトリウム (atria) と呼ばれる小房が並ぶ構造になっている。この小房に毛細血管が集まっており、小房に入った空気と血液の間でガス交換が行われる[9]。 鳥類には横隔膜がない。身体中の空腔は一体として、肺に空気を通すためのふいごとして機能する。鳥類の呼吸では、吸気ではなく呼気において筋肉の収縮が行われる。 鳥類の気管の気管支に近い部位には鳴管と呼ばれる発声器官がある。哺乳類の喉頭と同様に、気管を通過する空気の流れの振動により、音を発する。種によっては複雑な音を生じることができ、人語をまねる種もある。スズメ目においては複数の音を同時に発生させることができるものもある。また気管の一部が大きく膨らむことで外観を装飾するものもある(喉袋、Gular skin)。 循環器系鳥類の心臓はヒトなどの哺乳類や一部の爬虫類(ワニ目)と同様、4室に区切られた構造をしている。これにより効率良く酸素や栄養分を身体の各部に送ることができ、それによって飛翔を含めた各種の活発な生命活動が可能になっている。心拍数は、たとえば小型のノドアカハチドリでは1分間に1,200回(毎秒20回)である[10]。 消化器系  鳥類の多くでは食道に素嚢 (crop) と呼ばれる筋肉質の嚢がある。素嚢は食べたものを咀嚼し、また一時的に蓄えることで消化器系へ送られる速度を調節する機能を持つが、その大きさや形状は種によって大きく異なっている。ハト目では、素嚢で素嚢乳 (crop milk) が作られ、それが吐き戻しによりヒナに与えられる。また素嚢に加えて砂嚢 (ventriculus、俗にgizzard) と呼ばれる器官もある。砂嚢は4つの筋肉の輪がつながって管の形状を成した器官で、食べたものを4つの輪で順次送り出して行きながら、それを転回し、咀嚼する機能がある。種によっては、哺乳類や爬虫類の歯の代わりに、砂や小石などを飲み込んで砂嚢に溜めることで、咀嚼の機能を強化するものもある。これは鳥類以外の恐竜においても同様で、生痕化石に胃石が残されていることがそれを示している。 水分の摂取鳥類が水分を摂取する過程は、4段階に分けられる。 ほとんどの鳥類の食道は蠕動運動ができない。そのため、ヒトが行うような「吸い込み」を行うことができない。水を飲むためには、1: 口の中に水を入れ、2: 頭部を持ち上げ、3: その水を食道に向かって落とすという動作を、4: 繰り返す、ということが必要になる(この過程は sipping シッピングあるいは tipping up ティッピングと呼ばれる)[11]。しかしコンラート・ローレンツの1939年の報告によると、

とあり、ハト目においては水を吸い上げることが確認されている。しかしハト目はまったくシッピングを行わないというわけではなく、また他のいくつかの種についてもシッピングと吸い上げの両方を行うものが観察されている[11][13]。 またタイヨウチョウやハチドリには、溝あるいは樋の形状をした舌を押し出すことで液体を飲むことができるものがあり、インコには舐めることで水を飲むものもある[11]。 海鳥には、海水を摂取し、余分な塩分を目の近くの鼻腔にある腺から排泄できるものがある。砂漠地帯に生息するものでは、必要な水分をすべて食物から得るため、液体の水分の摂取を行わないものもある[14]。 生殖器系 外見上鳥類のオスには生殖器がないが、精巣は体内に2個あり、種によっては、繁殖期になると精子を生成するために、繁殖期でないときの百倍以上の大きさになる[15]。2個の精巣は大きさが非対称で、多くの種では左側の方が大きい[16]。メスの卵巣と卵管は繁殖期には肥大化して、産卵後は退縮して飛翔能力の低下が起きないようにする[17]。左側の卵巣だけがその機能を果たす種が多いが、左側の卵巣が感染症などで損傷を受けた場合には右側の卵巣が機能する。 ファルス(後述)を持たない鳥類では、交尾に先立って総排出口の隆起部にある精巣の糸球体に精子が保持される。交尾中はメスは尾羽を横にずらし、オスはメスの上に後から乗る(あるいはシロツノミツスイのように前から乗るものもある)ことにより双方の総排泄口が接触し、精子がメスの体内に送り込まれ、輸卵管に到達できるようになる。交尾の過程は非常に素早く行われ、種によっては0.5秒以下で行われるものもある。 メスの体内に入った精子は腺上皮 (glandular epithelium) につながっている細管 (tubule) に1週間から、種によっては1年間保持される。その後、卵巣から1つずつ卵子が送り出され、そのつど受精し、体外に産み落とされる。産み落とされた後も卵殻内で胎児の発生が続く。  ダチョウやシチメンチョウおよび多くの水鳥などには、ファルスと呼ばれる陰茎に似た機能を持つ器官がある。交尾していないときにはファルスは肛門陥 (proctodeum) の部位、つまり総排泄腔内の開口部のすぐ内側に格納されている。 抱卵 (brooding) の後ヒナが孵化すると、親鳥は給餌および保護(育雛)のための様々な行動をとる。早成 (precocial) の種では孵化の直後から自活を始めるが、晩成性 (altricial) の種では孵化しようとするヒナは自分で卵殻を破れず、孵化しても目も見えず羽毛もないため、親鳥の保護を要する。シギ科やチドリ科など地表に営巣する種のヒナは、孵化の直後から走行できるもの多く、その性質を離巣性 (nidifugous) と呼ぶ。一方で深い穴に営巣するものは親鳥の給餌および保護がなければ成長できないものが多い。それら巣の中にいるヒナ(若鳥)が、まだ巣の中にいるものの飛翔に十分な羽毛と筋力を備えた状態をフレッジング(fledging または fledgling、「巣立ち」と訳される)と呼ぶ。 ハトやガン、タンチョウなどでは、つがいの相手を生涯変えず、その間決まった営巣地で産卵、育雛を行う。 神経系 鳥類は非常に鋭敏な視覚を持っている。猛禽類は網膜上の光受容体の密度が高く(ヒトの200,000個/mm²に対しノスリでは1,000,000個/mm2)視神経の本数も多いため、視力はヒトの約8倍であると考えられている[18]。また眼球に付随する筋肉をヒトの外眼筋と比べると、すべて2つずつあり、焦点の調整が非常に速いが、眼球の向きを動かすことはほとんどできない[19]。さらに眼球にある中心窩が視野の中心での解像度を向上している。ハチドリやアホウドリなど多くの種では中心窩が1つの眼球に2か所ずつある。また偏光が見える種も多い。頭骨における眼窩は非常に大きく、爬虫類と同様に強膜輪(sclerotic ring、鞏膜輪とも)が眼球を囲んでいる。 脚注

参考文献

関連項目

地域別野鳥一覧8つの生物地理区(Ecozone)および、区内の地域の野鳥一覧。 他の鳥類関連項目

外部リンク

|