|

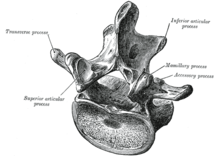

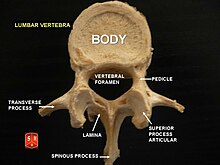

腰椎  人体解剖学における腰椎(ようつい、lumbar vertebrae)は、胸郭と骨盤の間にある5つの椎骨。脊柱の最大の部位であり、横突起内に横突孔がないこと(頸部にのみ存在する)および椎体の側面に関節面がないこと(胸部にのみ存在する)を特徴とする。上からL1-5と書かれる。体の重量を支え、動きを可能にする役割がある。 ヒトの解剖学一般的な特性 左の図は第1から第4腰椎の一般的特性を示している。第5腰椎には以下で詳述する特有の性質がある。 他の椎骨と同様に、腰椎は椎体と椎弓からなる。一対の椎弓根と一対の椎弓板からなる椎弓は椎孔を囲み、7つの突起を支持する。 椎体各腰椎の椎体は大きく、前後よりも左右に幅が広く、後ろより前の方が少し厚い。平ら、もしくは上下にわずかに凹であり、後ろに凹み、正面と側面で深くくびれている[1]。 椎弓椎弓根は非常に強く、椎体の上部から後方に向いている。この結果、下椎切痕はかなり深くなっている[1]。椎弓根の形態は上の腰椎から下の腰椎にかけて変化する。矢状の幅は9mmからL5では18mmに大きくなる。軸平面の角度は10度からL5で20度に増える。椎弓根は椎弓根スクリューによる固定、または椎体形成術と同様の骨セメントの配置のための椎体への入り口の開始点として使われることがある。 椎弓板は幅が広く、短く、強い[1]。椎弓の後部を形成する。腰椎の上部では椎弓板は幅よりも高さがあるが、下部では高さよりも幅がある。椎弓板は棘突起を椎弓根に接続する。 椎弓内にある椎孔は三角形で、胸椎の椎孔より大きいが頸椎の椎孔より小さい[1]。 突起棘突起は厚く、幅広く、やや四辺形である。後方に突出しており、粗く平らでない境界線で終わる。この境界線はときおり切痕がある部分が最も厚い[1]。 上下の関節突起ははっきりと定義されており、椎弓根と椎弓板の関節からそれぞれ上向きと下向きに突出している。上突起の関節面は凸状であり、後方内側に向いている。下突起のものは凹状であり、前方外側を向いている。下関節突起は下にある椎骨の上突起に囲まれているため、前者は後者よりも幅が広い[1]。 横突起は長細い。上3つの腰椎では水平であり、下2つの腰椎では少し上向きに傾いている。上3つの椎骨では椎弓根と椎弓板の接合部から生じるが、下2つではさらに前方にあり、椎骨の椎弓根および後部から生じる。胸椎のように関節突起の後ろではなく前に位置し、肋骨と相同である[1]。 下の腰椎の横突起では、3つの部分や小結節がある(横もしくは肋骨状突起(costiform process)、乳頭突起、副突起)[2]。肋骨状突起は横、乳頭突起は上(頭部)、副突起は下(尾部)である。乳頭突起は腰部で上関節突起の後部に接続されている[要説明]。副突起は横突起の基部の後ろにある。最も長く最も厚い肋骨状突起は通常L5のものである[2]。 第1腰椎と第5腰椎 第1腰椎は第9肋骨の前端と同じ高さにある。この高さは胃の幽門があることから重要な幽門横断平面とも呼ばれる。他にも、胆嚢の底、腹腔動脈、上腸間膜動脈、脊髄の末端、終糸の始端、腎血管、中副腎動脈、腎門など重要な構造がこの高さにある。 第5腰椎の特徴は、椎体が後ろよりも前の方がずっと深いこと(仙椎骨の関節の突出と一致する)、棘突起が小さいこと、下関節突起の間隔が広いこと、横突起の厚さ(椎体と椎弓根から生じる)である[1]。 第5腰椎は、脊椎分離症および脊椎すべり症が最も良く起こる部位である[3]。 ほとんどの人の腰椎は5つであるが、4つ、6つある人もいる。これらの人では、L5に普通影響する腰椎障害は、L4やL6に影響する。 部位ごとの動き部位の動きの範囲は、個人間でばらつきがあるだけでなく年齢や性別にも依存するため、臨床的に測定するのは難しい。さらに腰椎の屈曲と伸長は、各椎骨間の矢状面での回転と平行移動の組み合わせにより生じる[4]。 腰椎の部位の動きの範囲(White and Punjabi, 1990)は以下の通り[5]

先天的異常→詳細は「先天的脊椎異常」を参照

先天的脊椎異常は脊柱管の変形や不安定性を引き起こすことにより脊髄の圧迫を引き起こす可能性がある。

他の動物魚類・両生類・爬虫類において腰椎は定義されていない。哺乳類では、肋骨が関節する椎骨を胸椎と定義することにより、その後方に位置する、腰肋が椎体と癒合して横突起を形成している骨が腰椎と定義される[6]。つまり、哺乳類の腰椎は肋骨を持たない。従って四足歩行の哺乳類においては内臓が肋骨による保護を受けずに重力に晒されてしまうため、哺乳類の多くは腰椎の横突起を発達させて腹壁を吊り上げて内臓を懸垂して保持している[7]。 アフリカの類人猿には3,4個の腰椎があり(ボノボは脊柱が長く、追加の椎骨がある)、ヒトには普通5個ある。この違いは絶滅したNacholapithecus(尾がなく6個の腰椎を持つ中新世のヒト類)の腰椎が初期のアウストラロピテクスと初期のヒト属のものと類似しているため、チンパンジーとヒトの最後の共通祖先も長い腰椎の領域を持つ長い脊柱を持ち、腰椎の数の減少はそれぞれの類人猿の系統群で独立に進化したと推測されている[8]。 チンパンジーやゴリラは腰椎の数が限られており、腰椎を曲げる(脊椎前弯、ロードシス)ことができない。これはオナガザル科やNacholapithecus、プロコンスルとは対照的であり、最後の共通祖先が以前考えられていたようにショートバック("short-backed")ではないことを示唆している[9]。 ギャラリー関連項目脚注この記事にはパブリックドメインであるグレイ解剖学第20版(1918年)104ページ本文が含まれています。

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia

![脊椎を表皮で示した図。T3は肩甲棘の中間部分にあり、T7は肩甲骨の下角にある。L4は腸骨稜の最も上の点にある。S2は上後腸骨棘の高さにある。さらにC7は首の下部に突出部として簡単に局在化される[10]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Orientation.PNG/162px-Orientation.PNG)