|

通信技術の歴史通信技術の歴史(つうしんぎじゅつのれきし)は、アフリカ、両アメリカ大陸、そしてアジアの一部で見られた、狼煙や太鼓(例えばトーキングドラム)の利用に始まる。ヨーロッパでは1790年代には固定的な腕木通信システムが出現したが、電気通信システムが現れ始めるのは1830年代になってからのことである。本項では、前史として電気を用いない方式の技術も紹介するが、おおむね電気通信を中心に遠隔通信技術の歴史を、要素技術ごとではなく「電話」や「テレビ」のように製品としてのまとまりを持つカテゴリごとに略述する。時系列が前後する場合もあるが、年代順に通信技術の歴史を把握したい場合は「通信技術の年表」も参照するとよい。 狼煙、トーキングドラムなど先史時代から使われている通信技術としては、例えば狼煙や太鼓がある。 狼煙 狼煙(のろし)は、敵軍の発見を友軍に通知するシグナルとして全世界的に使用されていた。司馬遷『史記』(紀元前1世紀)第4巻周本紀、宜臼の条には、笑わない傾国の美女、褒姒を西周最後の王幽王が笑わせようと、いたずらで狼煙を上げ、太鼓を叩かせて諸侯を集めたという逸話が記載されている[1][2]。狼煙を見て、太鼓を聞いて敵襲と信じて馳せ参じた諸侯たちを見て褒姒が大笑いしたため、王は何度もいたずらを繰り返すようになり、ついに国を傾けた[1][2]。紀元前8世紀の事件を紀元前1世紀に記述したものではあるが、遠隔通信手段として狼煙と太鼓が用いられたことが確認される[2]。のろしを狼の煙と書くのは、乾燥させた狼の糞を燃やしたからである[2]。狼などの動物の糞は硝酸塩を含み、燃焼の際に生じる煙が風のあるときでもまっすぐに立ち上りやすい[2]。 北アメリカ大陸の大平原に住んでいた平原インディアンは、見通しのよい平原における狼煙コミュニケーションを発展させていたことが知られている[3]。ニッチを同じくするものの言語が異なる場合もあった平原インディアン(プレイン・ネイションズ)は、対面コミュニケーションにおいては身振り手振りで交易を成立させるサインランゲージ、プレインズ・サイン・トークを異民族・異部族間で共有しており[4]、遠隔コミュニケーションにおいてはこれを補助するような狼煙の象徴体系を共有していた[3]。例えば、焚き火の煙のパフが1回上がると「注意」、2回上がると「問題なし」といった具合である[3]。パフが3回上がるか、立ち上る煙の列が3本になっていると、それは緊急事態を意味していた[3]。 狼煙やかがり火が情報を伝達可能な範囲は、高々、人間が視認可能な範囲に限られる。その範囲外に情報を伝える方法としては、狼煙やかがり火をできるだけ高い場所、例えば、丘の上などで灯し、複数の狼煙により鎖状ネットワークを構築することである。これにより、信号をリレーすることができる。このような鎖状ネットワークの有名な事例としては、アルマダの海戦(1588年)において、スペイン艦隊の到来を知らせる信号をプリマスからロンドンまでリレーしたエピソードなどがある[5]。 もっとも素朴な狼煙の欠点は、たったひとつのメッセージ(例えば「敵を発見したぞ」のようなメッセージ )だけしか送れないというものである。だが、当然、人間はそんな粗末な通信では満足できないので、改良するようになるものであり、煙を出すための枝の樹木の種類などを工夫して色をつけたり、煙のあげかたを工夫し、何種類ものメッセージを伝えるようになる。たとえば、アメリカの先住民なども、(部族ごとに方式は異なり)上の節で挙げた工夫例も一例にすぎないが、何種類もの枝を使い分けて煙の色を変えたり、煙のあげかたや回数(パルス数)を選択し、何種類ものメッセージを伝える。色をつけることは、現代風に言えば「1bitから、多bit方式に改良した」などと形容したり比喩することもできようが、日本でも、甲斐武田氏が16世紀に、狼煙を用いて「多ビット」の情報を送信する技術を開発していたということが文献記録に残っている[6]。『甲陽軍鑑』によると、武田信玄は1555年頃、信州長沼城と甲斐の居城と間の見晴らしのよい丘の上に狼煙台を設け、毎日、赤、白、黒などの色の狼煙を上げて軍況を報じさせていた[6]。 水利用のセマフォ 古代ローマでは、タクティコスのアイネイアスやポリュビオスの伝えるところによると、紀元前4世紀、第一次ポエニ戦争の頃に、水を利用して情報を遠隔へ視覚的に(光学的に)伝えるシステムが使われていたという。これはまず、離れた丘の上にそれぞれ同じ大きさの水を張った水瓶を用意しておく。情報を伝える際には、まず送信側の兵士が松明を上げる。受信側兵士がこれに気づいて松明を上げ、それと同時に水瓶の栓を抜く。送信側兵士は受信側が松明を上げたことを視認すると、それと同時に水瓶の栓を抜く。送信側兵士は、伝えたい情報に相当する水位のところまで水が減ると、栓を締めると同時に松明を下げる。受信側兵士は、松明が下がったのを視認すると、それと同時に栓を締め、水瓶の水位を読み、読み取った水位に相当する情報を得る。このように、水瓶から水を抜いたり、水を注いだりすることによって情報を伝えるものであり、狼煙と異なり1ビットより多くの情報が伝えられる可能性を持つが、極めて限定された用途にしか使えず、あらかじめ決めておいたメッセージを伝えることにしか使えなかった(詳細は「水圧通信」参照)。[7]  トーキングドラムトーキングドラムとして知られる太鼓を使った遠隔コミュニケーションは、アフリカ、ニューギニア、南アメリカの先住民社会で使われていた。 腕木通信1790年にフランスの技術者クロード・シャップは、一対の時計針の形をしたものを使って何種類もの異なる文字を指し示すものを考案した。これは遠距離になると、とても小さく見えてしまい読み取れず、あまり役に立たないことが分かり、シャップは模型を改造して、2組の木製の腕木を繋げたものを作った。操作者は腕木をクランクとワイヤーで動かした[8]。シャップはまず、リールとパリの間に彼が発明した腕木通信線を敷き、次に、ストラスブールとパリの間にも敷いた。他方でスウェーデンの技術者アブラハム・エーデルクランツは1794年に、シャップのものとはまったく異なるシステムをストックホルムからドロットニングホルムの間に構築した。プーリーで腕木を回すシャップの機構とは対照的に、エーデルクランツの機構はシャッター(遮蔽板)のみを使ったものであったため、情報伝達をより迅速に行うことができた。[9] しかしながら、通信システムとしての腕木通信は、操作者たちに熟練が必要であった。また、たかだか10から30キロメートルの間隔を置いて建てなければならない塔にかかる費用がかさんだ。そのため、残った1本の商業的な通信ラインが1880年代に遺棄されたのを最後に、利用されなくなった[10]。日本では江戸時代中期に手旗信号の一種である旗振り通信が導入されていたため、上記のセマフォの欠点故に腕木通信は本格導入されなかった。 テレグラフ電気の性質を利用して離れたところに文字を伝える技術( telegraph, テレグラフ、電信)に関する実験は、1726年頃には始まっていたが、最初は失敗続きであった。ラプラス、アンペール、ガウスといった科学者がテレグラフを実現しようと実験に取り組んだ。  テレグラフに関する初期の試みとしては、ドイツの物理学者であり、解剖学者、発明家でもあったサミュエル・トーマス・フォン・ゼーメリングが1809年に行った「電気化学的」テレグラフがある。このテレグラフ装置は、それ以前の1804年に行われた、スペインの博物学者、科学者、フランシスコ・サルバ・カンピーリョが考案したものに基づいている。しかしながら、カンピーリョのテレグラフのアイデアは脆弱なものであったため、ゼーメリングはこの弱点を改良した[11]。両者のシステムは、ラテンアルファベットのすべてとアラビア数字を目で見える形で示すために、複数のワイヤー(多くても35本)を採用する。そして、受信側のワイヤーをそれぞれ別個に、ガラス製のチューブに入った塩酸に浸す一方で、送信側において通信文の文字一つひとつに対応するワイヤーに電流を流し続ける。そうすると、通信文が(ゼーメリンクのシステムであれば)数キロメートル離れたところまで電気的に伝わるという仕組みだった。受信側端部ではチューブ中の塩酸が電流により電解され続けることによって、水素ガスの泡が発生する。受信側操作者は、気泡の流れが発生した箇所に関連づけられた文字や数字を記録して通信文を受信した。彼らのシステムは、それゆえ、非常に変調レートが低いものであった[11]。また、後代の電報が単一のワイヤーを接地して用いるのと対照的に、何本ものワイヤーを使った回路を製作し、それらを束ねる必要があった。そのため、法外なほど費用がかかるという点で、根本的に不利であった。 「電磁気学的テレグラフ」を最初に発明した人物は、ロシアの外交官であったパヴェル・シリングであると考えられている。シリングは1820年代に発見された電気回路の導線に電流が流れると磁針が振れる現象を利用して、1825年に電磁気学的電信機を発明した。[6] 1837年にウィリアム・フォザーギル・クックにより考案されたテレグラフは、実用的なものであった。クックは既存の「電磁気学的テレグラフ」に改良を加えようと考えた。そして、チャールズ・ホイートストンとの協働のもと開発した改良型5針6線システムは、1838年に商業利用段階に入った[12]。同システムは複数の針のふれ具合に基づいて通信文を伝え、1839年4月9日からグレート・ウェスタン鉄道の21キロメートルを超える長さの区間で利用開始された。もっとも、ホイートストンとクックは2人とも、自分たちの装置が新しいものであるとは思っておらず、「(既存の)電磁気学的テレグラフの改良」であるとみなしていた。  時を同じくして1837年の9月2日、サミュエル・モールス(以下、「モールス」と呼ぶ)が自身の開発した電気的テレグラフ(電信電報)の公開試験を行った。この実験を見学したアルフレッド・ヴェイルがモールスに協力し、レジスタという、通信文を紙のテープに記録するための端末装置を開発した。1838年1月6日に行った公開試験で、このレジスタを含むシステムは首尾よく5キロメートル離れたところまで通信文を伝えた。1844年5月24日にはワシントンD.C.とボルティモアの間の64キロメートル以上の区間の実験にも成功した[注釈 1]。 モールスらの発明には特許権が設定されたが、1851年までの間に全米で32,000キロメートル以上もの長さに電報網が広がったことで儲かるものであったことも証明された[14]。モールスは、モールス符号をヴェイルと共同で開発したことで、この電報システムに対して最も重要な技術的貢献をした。モールス符号は、単純でしかも効率が良いため、たった2本のワイヤーしか必要としない。このことがホイートストンの複雑で高価なシステムに対して大きく有利に働いた。モールス符号による通信の効率の良さは、データ転送技術におけるハフマン符号化に先駆けること100年以上も前に実現したものであるが、モールスとヴェイルの2人がより多くの文字をより短いコードで表現しようと試行錯誤した結果、もたらされたものである。 1851年にはイギリス海峡に、ガタパーチャで被覆された海底ケーブルが敷設された[15]。最初の大西洋横断海底ケーブルは1857年と1858年にそれぞれ敷設されたけれども、数日又は数週間、ブキャナン第15代米大統領とヴィクトリア英女王との挨拶文のやり取りに運用されただけで失敗に終わった[16]。新しい大西洋横断海底ケーブルを敷設する計画は南北戦争が原因で5年間先延ばしにされ続けたが、1866年7月27日における大西洋横断電信ケーブルの開設に結実した。こうして大西洋を越える遠隔通信が現実のものとなった。 電話 電話は1870年代に発明されたが、これはハーモニック・テレグラフという複数の信号を送受信する電報の技術に基づいてなされたものであった。電話の商業サービスは、1878年と1879年にはじめて、アメリカのコネチカット州ニューヘイヴンとイギリスのロンドンでそれぞれ開始された。両国のサービスで必要とされる電話機には、アレクサンダー・グラハム・ベルの有する基本特許が使われていた[17]。電話機に関する他の発明のすべてが、このベルの基本特許から派生したものだった。電話の発明の発明者の帰属は、よく争われる。その時々に応じて新たな論争が起き続け、現在に至っている。ラジオ、テレビ、電球、コンピュータのような、ほかの偉大な発明と同じように、「金属線を介する音声送信」の技術分野においても、先駆的な試作をなした発明者が数名いる。彼らはお互いに相手のアイデアを改良した。とは言え、主要な発明者は、アメリカで最初の電話会社となるベル電話会社を創設したアレクサンダー・グラハム・ベルとガーディナー・グリーン・ハバードである。同社はのちに、世界最大の電話会社、アメリカン・テレフォン・アンド・テレグラフ(AT&T)へと成長した。 1870年代末の商業サービス開始時点から、電話に関する技術は急速に進歩し、1880年代中頃にはアメリカの主要な都市で市内通話用の電線が次々に建ち、電話交換機も次々に設置された[18][19][20]。ヨーロッパ大陸と北アメリカ大陸をつないだ音声通話は、1915年1月25日にはじめて行われたが、通常の顧客がそれを利用できるようになったのは、無線を使った接続が確立された1927年1月7日であった。有線海底ケーブルによる接続は1956年9月25日に、36本の電話回線を提供する TAT-1 が開通してはじめて実現した。[21] 1880年にベルは、共同発明者のチャールズ・サムナー・テインターとともに、フォトフォンと呼ばれる装置から照射されるモジュール化された光線群により音声通話を無線で伝える、世界ではじめての無線電話技術を開発した[22]。しかし、同時期に登場した電波による無線通信が、すぐにフォトフォンの最大到達距離を超えるようになり、フォトフォンの原理は、何十年もの間実用化されることはなかったが、その後、軍事利用と光通信への応用がなされた。 なお、最初の大西洋横断電話回線は、何百個もの電流増幅器を組み込んだものであって、はじめて開業した年の1956年は、最初の商業的遠距離通信衛星テルスターが宇宙空間に打ち上げられるわずか6年前にすぎなかった。[23] 無線通信(ラジオ) →詳細は「ラジオの歴史」を参照

1832年にジェイムズ・リンジーというスコットランドの発明家が、教室で生徒たちを前に、水を導体にして無線で情報を送信する公開実験を行った。遅くとも1854年には、ダンディーのテイ湾から2マイル(約3キロメートル)離れたウッドヘイヴンにまで、同じく水を伝送媒体に用いて情報を送信する実験をしたという。[24] 1886年から1888年の間に発表されたハインリヒ・ルドルフ・ヘルツの実験は、マクスウェル理論の予言する電磁波の存在を実験的に確認し、空気を伝送媒体とする電磁波の応用への道を開いた[25][26][27]。1890年から1892年にかけて、ジョン・ペリーやフレデリック・トマス・トルートン、ウィリアム・クルックスといった物理学者が、電磁波を応用した船舶航行補助や遠隔通信手段を相次いで提案し、クルックスは1892年にヘルツが明らかにした電磁波の性質を使って無線通信を実現する可能性について本に著した[28]。 イタリアの発明家、グリエルモ・マルコーニは、ヘルツの亡くなった1894年1月に、ヘルツの研究の解説本を読んで感銘を受け、直ちに自宅で実験に着手した[29]。試行錯誤の末、ヘルツ発振器の一方の棹を地中に埋めることによってアンテナの輻射エネルギーを従来の数百倍にし、受信感度の著しい向上にも成功した[29]。1901年12月、マルコーニはニューファウンドランドのセントジョンズとコーンウォールのポルドゥーという場所とをつなぐ無線通信を成功させた。この業績が認められて彼は1909年にノーベル物理学賞を受賞することになる。同時受賞はフェルディナント・ブラウンであった[30]。なお、レジナルド・フェッセンデンも1900年に無線で人の声を伝えることに成功している。 日本の東北帝国大学工学部教授、八木秀次は、同僚の宇田新太郎とともに短波・超短波による無線通信技術の研究を進め、1926年に「電波指向方式」アンテナを発明、特許出願した[29][31]。これはダイポールアンテナに導波路と反射器を付加して指向性を強くしたものである[29]。この八木・宇田アンテナは、簡単な構造でありながら高い利得が得られる画期的なものであり[32]、今日のほとんどすべての超短波、極超短波を使用するアンテナの基本原理となり、世界中で用いられている[29][31][32]。 テレビ →詳細は「テレビの歴史」を参照

テレビの歴史の語り始めを機械式テレビジョンに置くケースが比較的多い[33]。1925年3月25日にロンドンの百貨店セルフリッジズで、スコットランドの発明家、ジョン・ロジー・ベアードが、ある一般に公開された実験を行った。それは、高速に回転するニプコー円板によって、動く影絵の映像を伝送するというものであった。彼が考案したシステムは機械式テレビジョンとして知られている。同年10月には網点の影により動画像を得ることに成功した。1926年1月26日にはさらにこれを改良した機器を使って、もう一度セフルリッジズで公開実験が行われた。英国放送協会は、1929年9月30日から半試験的なテレビ放送を始めたが、このときの技術の基礎となったのがベアードの発明であった。[34] 1926年12月25日に日本の電気工学者高柳健次郎が、撮像にニプコー円板を、受像に熱陰極ブラウン管を用いた映像の遠隔伝送実験に成功する[35][36][37]。欧州、米国におけるテレビジョン実現に向けた取り組みは日本にも伝わっていたところ、高柳は機械式では精細な画像表示ができないという課題を見出した[35][36]。高柳は図像表示機構にカール・フェルディナント・ブラウンの発明したカソード・レイ・チューブ方式(陰極線管/ブラウン管)を採用する工夫によりこの課題を解決した[35][36]。オリジナルのブラウン管は単純な波形を示すだけのものであったため、高柳はこれを利用したオシロスコープにかなりの改良を加えた[36]。試作品の実作は芝浦電気株式会社に依頼して手に入れた[35]。折りしも大正天皇崩御の日に成功した高柳の装置は、世界初の電子式テレビジョン受像器となった[35][36][37]。撮像側にニプコー円盤を使用した理由は当時の真空管製造技術では実用に堪えうる撮像管の実現が不可能であったからである[36]。高柳はのちに独自のアイコノスコープを開発して、撮像側も電子式で行う全電子式テレビジョンを1937年に完成させた[36]。ブラウン管方式のテレビジョン受像装置(CRT方式)は、20世紀のほとんどの期間使用され続けた[35]。 ブラウン管方式のテレビが有望であることを示すための米国における試作品第一号機は、フィロ・ファーンズワースにより制作された[35]。ファーンズワースは1927年9月7日、アイダホで自分の家族を相手に図像の輪郭を写してみせたが、このときの装置は完成にほど遠いものであった[38]。ファーンズワースの開発した装置は、ティハニー・カルマンとウラジミール・ツヴォルキンの共同研究と競合していたかもしれない。また、その動作は誰しもがテレビに対して期待する動作とは言えないものであったが、ファーンズワースはこの発明により小さな会社を興すことができた。彼は1934年にフィラデルフィアのフランクリン・インスティテュートにおいて、テレビジョン技術のはじめての一般公開実験を行った。そして自前の放送局を開設した[39]。ティハニーの「ラジオスコープ」を改良させたツヴォルキンの撮像装置は、のちに「アイコノスコープ」として知られることになり、影響力のあるレイディオ・コーポレイション・オブ・アメリカ(RCA)の後援を受けた。ファーンズワースとRCAとの間で争われた発明の先後を巡る訴訟は、ファーンズワースに有利な判断が下された[40]。他方でジョン・ロジー・ベアードは機械式テレビジョンに見切りをつけてCRT方式に乗り換え、同方式を用いたカラーテレビジョンのパイオニアになった。[33] 20世紀中盤以降は、同軸ケーブルとマイクロ波無線中継技術が普及したため、広い国であってもテレビ放送のネットワークを国中に広げることができるようになった。 テレビジョンという遠隔図像送受信技術は、単に基本的ないし実用的なテクノロジーであるに留まらない。テレビは応用技術であると同時に、社会的な物語を紡ぎ出し、大衆にメッセージを普及するための手段としても機能する。情報を受け取ったりファンタジーを味わったりという共同体験をするための文化ツールでもある。また、個人的経験の外側にある出来事や勇ましい物語、あるいは悲劇など見せることによって、すべてのものと視聴者とを橋渡しする、「世界への窓」としての働きがある。[41] テレビ電話 ヴィデオテレフォニー(本項では「映像をピア・ツー・ピアで同期的に送受信する技術」とする)は、アイデア自体がかなり古くから存在したものの実用化されるまでに多大な労力と時間がかかったものの一つである。1870年代後半には既に、欧米諸国でヴィデオテレフォニーのアイデアが大衆的な注目を浴びていた。ところが、ごく初期段階の試作品を作ることを可能にする基礎技術すら、発明されるまでにそれから約半世紀の年月がかかった。ヴィデオテレフォニー実現には、電気通信、テレフォニー(電話の基礎技術)、遠隔図像通信、動画像の処理技術といった複数のテレコミュニケーション分野(場合によっては情報処理技術分野も)における集中的な研究や実験が必要であった。 ヴィデオテレフォニーの技術分野の根幹をなす映像技術の発展は、1920年代後半にイギリスとアメリカで開始され、とりわけ、ジョン・ロジー・ベアードと、AT&Tのベル研究所とにより技術開発に拍車がかかった。もっとも、このときの映像技術開発は、少なくともAT&Tにおいては、通常の音声通話に付随する添え物を提供したいという程度のものにすぎなかった。数多くの研究開発主体が、ヴィデオテレフォニーは普通の音声通話よりも優れたものになるだろうと思った。しかしながら、実際は、映像技術のアナログ波テレビ放送への実施採用からかなりの時間が経ってからようやく実現した。つまり、構想としてはより古くからあったピア・ツー・ピアの映像送受信よりも、ブロードキャスト方式の映像送受信の方が先に実用化された。 20世紀中盤から終盤にかけてのヴィデオテレフォニーの開発は、従来の音声電話システムの発展とは平行線を描くものであった。ヴィデオテレフォニーは、20世紀の終わり頃に強力な映像コーデックと高速広帯域データ通信網が出現してはじめて、日常的な使用に堪える実用的なテクノロジーとなった。ヴィデオテレフォニーは、インターネットが急速に発展し、接続する人も増えたことに伴い、ビデオ会議システムとウェブカメラの使用を通して普及した。この場合のヴィデオテレフォニーは、IP網をデータ搬送のインフラストラクチャーとして用いるインターネット・テレフォニーである。 衛星通信アメリカ合衆国が1958年に打ち上げた人工衛星SCOREは、通信を中継する目的を持った、はじめての通信衛星である。同衛星はストア・アンド・フォワード方式で音声メッセージを記憶するためのテープ・レコーダを積み込んでいた。テープには世界に向けたドワイト・アイゼンハワー大統領のクリスマスの挨拶が吹き込まれていた。アメリカ航空宇宙局(以下「NASA」と呼ぶ)は、1960年に100フィート(約30メートル)の長さのアルミコーティングされたポリエチレン・テレフタレート膜を有する風船状の人工衛星、エコーを打ち上げた。エコーは金属皮膜により無線通信のパッシブ・リフレクタとして機能することが意図されていた。一方で、同年に打ち上げられたフィルコ社のクーリエ1Bは、世界初のアクティブ・リピータ衛星であった。昨今の人工衛星の多くは、グローバル・ポジショニング・システムやテレビジョン、インターネットや電話回線網などの用途に供されている。 テルスター衛星は、世界初の能動型、直接中継型で、商業利用目的を持った通信衛星である。複数の国家間の取り決めでAT&Tに所属していたものの、開発にはAT&T、ベル研究所、NASA、イギリスのGPO、及び、フランス国立郵便局が参加した。打ち上げは1962年7月10日。はじめて私企業が出資して行われた衛星打ち上げであった。また、同年12月13日に打ち上げられたリレー1号衛星は、1963年11月22日に太平洋をまたぐ衛星放送の中継にはじめて成功した。[42] 通信衛星を用いた技術応用のうち、歴史的に最も重要であり、真っ先に利用され始めたのが、異なる大陸同士を結ぶ長距離電話への応用である。固定電話からの発呼は、既存の公衆交換電話網により地上局に中継される。そこから衛星へと送信され、衛星軌道上の静止衛星を経由して受信側地上局のパラボラアンテナに受信される。ところが、20世紀末頃になると、光ファイバーを用いた海底ケーブルの発達により、固定電話に衛星を用いることが少なくなってしまった。通信衛星を介した電話サービスは、アセンション島やセントヘレナ島、ディエゴガルシア島、イースター島といった海底ケーブルが開通していない孤島や南極などで提供されるのみとなった。 通信衛星を介した長距離電話の商業サービスが確立されて以降、1979年から同種の衛星を利用した商業遠隔通信が始まった。このようなものとしてはたとえば、携帯型衛星電話、衛星ラジオ放送と衛星テレビ放送、衛星インターネットアクセスなどがある。1990年代に入ると、衛星を介した通信にかかる費用の大幅な値下げが行われた。 コンピュータ・ネットワークとインターネット →詳細は「コンピュータネットワーク」および「インターネットの歴史」を参照

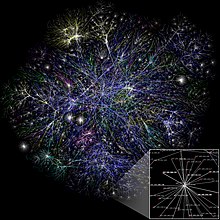

1940年9月11日、ベル研究所の研究員ジョージ・スティビッツは、テレタイプを使って、ニューヨーク州にある自作の複素数計算機に向けて問題を転送することに成功した。そして計算結果をニューハンプシャー州のダートマス大学に送り返すことにも成功した[43]。この、メインフレーム(中心となる計算機)とダム端末との組み合わせという方式は、1950年代を通して一般的であった。1960年代に入ってはじめて、研究者らはパケット通信という技術に投資をし始めた。パケット通信は、データのかたまりを中央に置くメインフレームにまず送るという従来のやりかたを行わずに、異なる計算機に送信する技術である。そして1969年12月5日に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、スタンフォード・リサーチ・インスティチュート、ユタ大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の間に、計4台のノードからなるネットワークが成立した。このネットワークがARPANETとなり、1981年には213台のノードからなるネットワークとなった[44]。1973年6月には、ノルウェーのNORSARプロジェクトに属するノードがネットワークに参加し、はじめてアメリカ合衆国以外の場所からの参加ノードとなった。これにすぐ続いてロンドンからもノードが加わった。[45] ARPANETの開発は、 Request for Comment のプロセスに焦点を当て、1969年4月7日に RFC 1 として公開された。この公開仕様を定めるプロセスは重要である。なぜなら、ARPANETが結果的には他のネットワークを飲み込み、インターネットを形作ることとなったからである。また、今日のインターネットを支えている数多くの通信規約(プロトコル)が、このプロセスを通して定められるからである。1981年9月に、RFC 791 により Internet Protocol v4 (IPv4) が導入され、RFC 793 により Transmission Control Protocol (TCP) が導入された。つまり、今日のインターネットの基礎をなす TCP/IP プロトコルがこの時に定められた。User Datagram Protocol (UDP) と呼ばれるトランスポート層のプロトコルで、TCPとは異なり、指示を受けたパケットの転送を保証しない、制約が緩いプロトコルは、RFC 768 として1980年8月28日に提出された。電子メールの送受信に関するプロトコルである SMTP は、1982年8月に RFC 821 により導入された。文書同士をリンクでつなぐハイパーリンクを可能にする http://1.0 プロトコルは、1996年5月に RFC 1945 により導入された。 しかしながら、必ずしもすべての重要な開発が、Request for Comment プロセスを通してなされるわけではない。データリンク層における2つの広く普及したプロトコルは同プロセスを経ないで成立した。ローカル・エリア・ネットワーク (LANs) は1970年代に出現し、トークンリングのプロトコルは、オロフ・ゼーダーブロムが1974年10月29日に特許出願した[46]。イーサネット(商標)・プロトコルに関する論文は、ロバート・メトカーフとデビッド・ボグスが1976年7月の"Communications of the ACM" 誌に発表した[47]。イーサネット・プロトコルは、ハワイ大学の電気工学研究者により開発されていた ALOHAnet プロトコルに着想のヒントを得たものであった。 なお、20世紀末におけるインターネットへのアクセスの可用性は、少なくとも先進諸国においては、旧来構築された電話回線網やケーブルテレビ・ネットワークを利用することによって急速に拡大した。 携帯電話の普及 →詳細は「携帯電話の歴史」を参照

セルラー電話などと呼ばれることもある携帯型電話装置(以下「携帯電話」と呼ぶ)は、早くも1945年には出現していたが、その機能はアナログ的なものであった。これら第0世代(0G, ゼロジー)携帯電話は重くて大きく、一つの基地局から別の基地局へ移動することができないものであった。 1970年代の終わりまでに携帯電話は、出力の強い基地局から発せられる電波の範囲内でなら移動できるようになった。1971年12月にAT&Tはアメリカの連邦通信委員会(FCC)に、ハンドオーバ技術を使って、通話中の電話を途切れさせることなく、ある基地局のセルから別の基地局のセルに移動することのできる携帯電話サービスの開始を申請した。FCCは審査に数年かかった末にこれを承認した。これは「アドバンスト・モバイル・フォン・システム(AMPS)」という第1世代携帯電話にあたる。 1979年には、世界ではじめての携帯電話による商業的な通話サービスが日本において、日本電信電話公社(電電公社、後のNTT)により東京都市部を対象に開始された。1981年にはノルディック・モバイル・テレフォン(NMT)が第1世代(1G)と呼ばれるアナログ技術を用いて、はじめての「移動型」携帯電話サービスをデンマーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウェーで始めた。1980年代から携帯電話は、セルラー網の設置を通して広まり始める。基地局とか中継局とか呼ばれるステーションは、おのおの隣接し合って、通話が途切れないように、あるステーションから多のステーションへ通信を移転できるようにする機能を有する。フランスでは1980年代末頃にはじめて携帯電話システムが現れた。Radiocom 2000というサービスであり、400MHzの周波数で機能していた。  1990年代に入ると第2世代(2G)携帯電話が現れた。グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ(GSM)、デジタル・アドバンスト・モバイル・フォン・システム(AMPS)、iDEN、cdmaOneなどの通信規格があった。数あるこれらの携帯電話のうち、はじめて商業的なサービスを開始したのは、1990年にアメリカにおいて低周波数である900MHzを使ったサービスである。2G技術が定着するにつれ、携帯電話を200グラムから300グラム程度の重さに軽く作ることが可能になった。この変化はバッテリの消耗を減少させることを可能にする技術的改善によりもたらされた。また、テキストを交換する機能を提供するサービスであるショート・メッセージ・サービス(SMS)などといった新しい機能も2G技術が可能にした。なお、SMSがはじめて送信されたのは1993年にフィンランドにおいてである。 2G携帯電話が出現して10年後、さまざまな通信規格の第3世代携帯電話が認可された。最初の商業的な電話網サービスは、2001年5月、日本においてNTT DoCoMoが始めた。W-CDMA方式を用いており、最初は東京都市部に限定であった。3Gの発展に伴い携帯電話によりマルチメディア・コンテンツの利用が可能になったり、インターネットへのアクセスが可能になったりした。2007年終わり頃に世界中で2億9500万台の携帯電話が3G回線ネットワークに接続していた。2016年現在は、第4世代(4G)にあたる通信規格、ロング・ターム・エヴォリューション(LTE)が3Gを上回るデータ転送を可能にしている。 脚注注釈

出典

参考文献

発展資料本節は「通信技術の歴史」をさらに詳しく知るための読書案内である。

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia