|

ピアノ五重奏曲 (ブラームス)

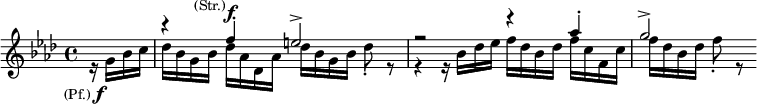

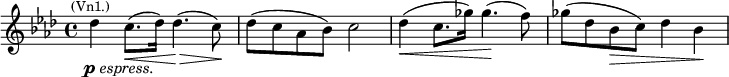

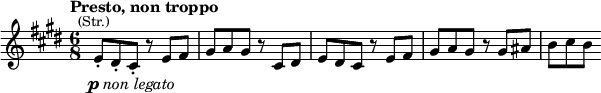

ピアノ五重奏曲 (ピアノごじゅうそうきょく、ドイツ語: Quintett für Pianoforte, 2 Violinen, Bratsche und Violoncell) ヘ短調作品34は、ヨハネス・ブラームスが1864年に完成させた[1][2]作品。ピアノと弦楽四重奏という編成のための五重奏曲で[3]、この編成でのブラームスの唯一の作品であり[1]、代表作の一つである[4][5]。 作品に時間をかけて取り組むのはブラームスの創作によくあることだが[6]、この作品も複雑な過程を経ている[7]。はじめは弦楽五重奏曲として計画されたものの、周囲の反応を受けて2台ピアノのために改作されたあと、ピアノ五重奏曲として完成した[1]。本項では、作品34bisとして出版された[8][注 1]2台のピアノのためのソナタ (ドイツ語: Sonate für Zwei Pianoforte)についても述べる。 作曲この作品の作曲が進行していた1860年代前半は、ブラームスの人生の転換期だった[14]。1859年11月にはデトモルトの宮廷での契約を続けないことにして活動の範囲を広げはじめ[15]、1860年にはジムロックからの作品出版が始まっている[16]。1862年には故郷のハンブルクを離れてウィーンを訪れ、ブラームスは多くの音楽関係者と親交を結び、この地を活動の拠点とするようになる[17]。また創作面では、ドナルド・フランシス・トーヴィーが「最初の成熟期」(first maturity) と呼んだこのころ、ブラームスはピアノ曲や声楽曲とともに傑出した室内楽作品をつぎつぎと生み出し、先人からの影響を優れた独自性のなかに取りこんでいた[18]。 弦楽五重奏曲この作品は当初、2本のチェロを含む(弦楽四重奏にチェロを一本足した[3])編成の弦楽五重奏曲として作曲された[19][18]。作品が形になるまで言及しないブラームスの性向のため具体的な作曲開始の時期は不明だが[16]、1861年には友人のアルベルト・ディートリヒに一部を弾いて聴かせたことがあり[7]、1862年8月下旬には第3楽章までを書き上げてクララ・シューマンに原稿を送っている[19]。9月にウィーンに出発する直前、ブラームスがディートリヒに送った手紙は、「ハ短調の交響曲」(のちの交響曲第1番)の作曲はまだ途中であること、「ヘ短調の五重奏曲」が完成したことを伝えている[7][20]。 完成した楽譜を受けとり意見を求められたクララ・シューマンは「美しく、圧倒的な作品」と、ヨーゼフ・ヨアヒムは「この上なく深遠な重みをもち、男性的な力強さに満ちている」と称賛した[21]。しかしヴァイオリニストで室内楽奏者であったヨアヒムは演奏の難しさにも言及している[21][注 2]。ヨアヒムは数度試演を行ったあと1863年4月に楽譜を返送するとともに、作品が「無骨」(Schroffheit) で「響きの魅力」(Klangreiz) に欠け、楽想に対して編成が薄すぎる場所もあれば、分厚い響きが続きすぎる場所もあると指摘した[22][8]。ブラームスは5月にヨアヒムたちの演奏を実際に聴き、作品に手を入れることに決めたとヨアヒムがクララへの手紙で伝えている[22]。 改作が行われたのち、弦楽五重奏版はブラームスによって破棄されたと考えられ現存しない[8][3]。セバスティアン・ブラウン (Sebastian H. Brown) やアンッシ・カルットゥネンが復元を試みている[23]。 2台のピアノのためのソナタ鍵盤楽器の分野にはすでに熟達していた[24]ブラームスは、五重奏曲から2台ピアノのための編曲を作成した[18]。1863年のウィーン・ジングアカデミーの指揮者就任(翌年に退任)[25]とカンタータ『リナルド』の作曲開始をはさみ[26]、1864年2月のブライトコプフ・ウント・ヘルテルへの手紙で「2台のピアノのための大きな『ソナタ』」(eine Grosse "Sonate" für 2 Klaviere) に触れている[27]。 ウィーンにおいてカール・タウジヒと親交を結んでいた[28]ブラームスは、1864年4月17日にウィーンで開かれたブラームスの作品のみからなる演奏会において[29]、タウジヒとともにこのソナタを初演した[7]。しかし評判は芳しくなく、ブラームスには好意的だった『一般音楽新聞』も、「節度を超えている」「講義室の重苦しい雰囲気を思わせる」と批判的な評を掲載した[27]。クララ・シューマンは7月に原稿を受けとり、ヘルマン・レーヴィと試奏を行った結果、音楽自体は評価しながらも「多くの美しい楽想の味が、ピアノの上では失われ」「この音楽の表現するものは、もっと大きなオーケストラで示されるものだった」という評をブラームスに送っている[30][31]。 後述するように同じ年、作品はピアノ五重奏にふたたび改作される[7]が、それと同時期にバーデン=バーデンにおいて、ブラームスはヘッセン方伯公子妃アンナの御前でクララ・シューマンとこのソナタを演奏した[32]。深く感銘を受けたアンナにブラームスは作品を献呈することにし[24]、献辞を入れたソナタの清書譜を贈った[32]。彼女は返礼としてモーツァルトの交響曲第40番の自筆譜をブラームスに贈り、大作曲家の自筆譜を蒐集していたブラームスはその中でも一番の宝として[32][33]愛蔵した[34]。出版された作品34と34bisはどちらもアンナに献呈された[35][注 3]。 ピアノ五重奏曲の出版作業が進行していた1865年、ブラームスは出版社への手紙でソナタの出版の可能性について触れ、「2台ピアノのための興味深い作品として好評で受け入れられるでしょう」と書き送っている[37][注 4]。しかし出版に使える清書譜はブラームスの手元になく、作業が始まったのは1871年9月にアンナから清書譜が返却されてからのことだった[38][注 5]。最終的に作品34bisが付けられた『2台のピアノのためのソナタ』が出版されたのは、1871年から1872年にかけての冬と推定される[38]。ブラームスはこの作品を五重奏曲と同等に扱い[13]、新全集版でも「室内楽作品の編曲」を収める第2集Aではなく、第3集の「ピアノ曲」に収められる[40]。 ピアノ五重奏曲ピアニストのブラームスは、ピアノと弦楽器を組みあわせた編成にも通じていた[24]。フランツ・シューベルトやロベルト・シューマンの先行例に親しみ[41][注 6]、自身もピアノ五重奏曲以前に、ピアノ三重奏曲第1番やピアノ四重奏曲第1番、第2番をすでに発表している[24]。 1864年の夏にともにバーデン=バーデンとカールスルーエに滞在していたヘルマン・レーヴィから、作品をピアノ五重奏に改作することを勧められ[43]、2台ピアノのための楽譜をもとに[44]ブラームスは作業を始めた[注 7]。レーヴィの回想によると、ブラームスが総譜の形で編曲を進める[注 8]一方で、レーヴィとフェルディナンド・ダヴィッドが試演を念頭にパート譜を作成していったという[43]。ブラームスがバーデン=バーデンを発った10月上旬までには作品が完成していたとされ[43]、その後もブラームスは楽譜に手を入れていった[8][注 9]。レーヴィは完成した作品をクララ・シューマンやダヴィッドとともに試奏し[50]、(シューベルトが没した)「1828年以来生まれていなかった室内楽の傑作」で、「一音たりとも編曲されたような印象を抱かせない」と評した[51][33]。 1865年2月の母親の死やいくつかの作品の作曲[注 10]をはさんで、1865年7月に『パガニーニの主題による変奏曲』とともに出版社のリーター・ビーダーマン (Rieter-Biedermann) に原稿を送り[43]、同年中に出版された[3]。 1866年2月にウィーンでヘルメスベルガー四重奏団がクララ・シューマンとこの作品を取り上げる予定だったが、直前になって中止している[52]。初演は1866年6月22日に、ライプツィヒ音楽院で行われた[1][24][注 11]。門馬直美は、ライプツィヒに加えてパリでも複数の演奏記録があることから、作品の普及は早かったとしている[39]。ブラームス自身が1869年にカールスルーエでの演奏を回想して「仮にどこの聴衆もあれだけわたしと作品を歓迎してくれたなら、あの作品でツアーをするのですが」と述べているように反応は好意的なものばかりではなかったが、1875年にはヘルメスベルガー四重奏団とユリウス・エプシュタインがあらためてウィーン初演を行い、1876年にロンドンで演奏したクララ・シューマンとヨアヒムも大きな成功をおさめた[52]。 作品ブラームスの室内楽作品[8]のみならず室内楽というジャンルにおいて重要な作品とされ[41][54]、吉田秀和は「通俗的なくらいに有名な作品」としている[55]。『2台のピアノのためのソナタ』も人気を得て、演奏が続けられている[54]。 音楽作品が現行の形にたどりつくまでに2回の改作が行われた[33]が、音楽の内実はほとんど変わらなかった[56]。ブラームス的な重厚さや若々しい情熱[39]、美しい抒情や緊迫感をみせる[57]作品で、初期の作風とその後の円熟の予兆がともにみられる[58][14]。ブラームスの作品で最もわかりやすいものの一つ[59]や聴き手が理解し楽しめる配慮がされた作品[57]と評されるが、一方でダニエル・グレゴリー・メイソンはその構想の雄大さから、ブラームスの作品でも「とくに理解が難しいものの一つ」としている[9]。 全体の響きは力感に満ち[60]、ブラームスの室内楽作品でもっとも交響的な作品と考えられる[58]。ピアノと弦楽四重奏を組みあわせることで、ピアノのみによる均一な響きを避け、また弦楽器のみでは負担が大きかった部分をピアノに分担させている[8]。全楽器が同等の扱いを受けて、素材や役割を頻繁に受け渡していくようにされ、どの楽器にも長いソロはほとんどみられない[61]。一方、オリジナル版の復元を試みたカルットゥネンは、本作は多くの音楽家からは「欠陥のある傑作」と見做されており、ト短調四重奏曲ほどのアンサンブルは見られず、ピアノパートも簡潔であると評し、この復元をブラームスは認めないだろうが、弦楽五重奏版の方が自然に感じられると述べている[23]。 作品は緊密に構成されており[39]、主題や動機は徹底的に展開がおこなわれ、第1楽章の主題動機がほかの楽章にも応用される[7][注 12]。とくに冒頭の旋律に潜まされた「Des-C」の二度の動き(後掲譜例1、*印)は第1楽章の中核として活用され[62][63]、その後も全曲にわたって用いられる[64]ほか、より大きな調性・形式上の構造にも影響している[56]。第1楽章の提示部では少なくとも5つの主題があるとされる[54]など豊富な楽想が登場する[41]が、すべて冒頭動機の変容の過程に組みこまれており[65][66]、ブラームスの巧みな技術によって散漫な印象は与えない[67]。 両端楽章は和声法においてブラームスとしては冒険的であり、落ち着かない印象を醸し出す[要出典]。終楽章の序奏においては和声が彷徨うように移りかわっていくが、それでもブラームスの調性の扱いは「求心的」であり、最終的には主調に引き入れられていく[68]。 影響関係この作品にはブラームスのベートーヴェン研究と、シューベルト受容が表れている[1]。前者については緻密な動機展開がベートーヴェン的である[7]ほか、第1楽章の展開には同じヘ短調の[24]「熱情」ソナタと共通した要素がみられ[69][33]、第3楽章のスケルツォの音楽的性格や諸主題はベートーヴェンの交響曲第5番のスケルツォを思わせる[66]。 後者については、当初の弦楽五重奏の編成はシューベルトの弦楽五重奏曲に倣ったものである[18]のをはじめ、ブラームスの「最初の成熟期」のなかでもっともシューベルト的な作品とされる[63][注 13]。全曲を貫いて現れ[64]第3楽章のスケルツォ部の最後にも現れる「Des-C」の音型は、シューベルトの五重奏曲の特徴的な締めくくりの音型と同一である[60][71]。また、長調と短調を揺れ動く第2楽章の落ちついた旋律はシューベルトを思わせ[72]、第4楽章の中心主題は四手連弾のための『グラン・デュオ』終楽章との類似が指摘されている[1]。 ピアノ五重奏というジャンルは「伴奏付きの鍵盤音楽」に源流を持っているが、19世紀中盤からはより高尚な室内楽ジャンルとしてシリアスさが加わるようになり、その際にはロベルト・シューマンの五重奏曲やこの作品が示したモデルが標準となった[61]。 構成全4楽章からなり[61]、演奏時間は38分ほど[54][注 14]。 第1楽章アレグロ・ノン・トロッポ Allegro non troppo. ヘ短調 ソナタ形式[75]。暗く悲劇的な色彩の楽章だが、力強さも帯びている[75][60]。暗く落ちついた第1主題(譜例1)は第1ヴァイオリン、チェロ、ピアノのユニゾンによって提示される[75][67]。続く劇的な強奏(譜例2)では、主題の縮小形を奏するピアノに弦楽器による二度の動機が重なり[64][33]、あらためて主題が力強く現れる[67]。 譜例1  譜例2  抒情的な経過主題(譜例3)も冒頭主題から導かれている[66][63]が、直前のカデンツで動機が予告されており、ダニエル・グレゴリー・メイソンはこうした「予示」がほぼすべての主題で行われるとしている[67]。 譜例3  第2主題は通常の変イ長調を外れ、嬰ハ短調で現れる[62]。大規模な第2主題部では、ピアノの動きをもった主題(譜例4)とヴィオラに現れる嘆くような主題が交互に現れ[69][63]、伴奏の三連符の音型によって関連づけられている[75]。冒頭主題のDes音に由来する[63](異名同音)嬰ハ短調は終楽章のコーダにも現れる[33]。 譜例4 ![{\clef bass \time 4/4 \key cis \minor \relative c {\tuplet 3/2 4 {<gis-. cis,>8(\p\>^\markup{\center-align \smaller (Pf.)} a gis) \omit TupletNumber <gis-. cis,>8( a gis) <gis-. cis,>8( a gis)\! } \clef treble r8 <gis''' e' gis>-.\pp <gis e>([ <a fis>)] <gis e>-. r16 <e cis' e>-. <e cis>8([ <fis dis>)] <e cis> r16 <cis a' cis>-. <cis a>8( <e cis> <a e> <cis cis,>) <e e,>( <fis fis,> <gis gis,> <fis fis,>) <e e,>( <fis fis,> <gis gis,>4.) <dis dis,>8( <e e, > <cis cis,>) }}](http://upload.wikimedia.org/score/s/w/swp9qf1h2lmd8fwwpxn9mag6gmovuqv/swp9qf1h.png) 第2主題部は長調と短調のあいだを行き来し[63]、変ニ長調で静かに提示部が終わる[75][注 15]。提示部は反復される[77]。展開部は小結尾の動機を引きついで[78]静かに始まり[41]、のちに第2主題でクライマックスを築く[75]。展開部の終わりと再現部の始まりは一体の流れに組みこまれており、ヘ長調とヘ短調を行き来するピアノの和音とC音を繰りかえす低音に乗って主題が断片的に現れたあと[33][67]、譜例2が現れて再現部が本格的に始まる[75]。 再現部はおおむね提示部の流れに従うが、第2主題はこれも遠隔調の嬰ヘ短調で現れ[75]、途中で半音の動きでヘ調に復帰する[69]。コーダはピアノの持続音に乗った弦楽器のヘ長調のアンサンブルで始まり、弦楽五重奏版に触れたクララ・シューマンが「夢のような箇所」(träumerische Stelle) と形容した[79]。最後にあらためて第1主題の楽想が現れ、楽章は力強く結ばれる[75]。 第2楽章アンダンテ、ウン・ポコ・アダージョ Andante, un poco adagio. 変イ長調-ホ長調 三部形式[80]。第1楽章と対照的に抒情的で落ち着いた楽章[54][41]。三度や六度で重ねられた柔らかい響きの旋律はピアノの中音域が担当し[33]、弦楽器やピアノの低音域がリズムを揃えて伴奏する(譜例5)[80]。 譜例5 ![\new PianoStaff <<

\new Staff = "up" \relative c'{\clef treble \time 3/4 \key as \major \tempo "Andante, un poco Adagio" <c^~ as>16(^\markup {\center-align \smaller (Pf.)}_\markup {\dynamic p \italic {espress. sotto voce}} <es c>8.)~ <es c>8 <des bes>16^.^( <c as>^.) <es c>8( <des bes>) <c^~ as>16( <es c>8.)~ <es c>8 <des bes>16^.^( <c as>^.) <es c>8( <des bes>) <<{c16 f8.~ f8 es16_.( des_.) c8( bes)} \\ {\stemUp \once \omit Beam as16( des8.)~ \stemDown des16( \change Staff = "down" \stemUp as) g_.( f_.) es8( des)} >>}

\new Staff = "down" \relative c {\clef bass \time 3/4 \key as \major r8 as(_\([ es) es-. r es-.\)] r8 as(_\([ es) es-. r es-.\)] f8\rest \stemDown as_(_\([ des,) des_. des8\rest des_.\)]}

>>](http://upload.wikimedia.org/score/a/w/awdv8n3bfq6vnn4vurpb4w7wawjpy8w/awdv8n3b.png) 動きを増す中間部はホ長調に移り[41]、ヴァイオリンとヴィオラによる旋律にピアノが応える(譜例6)[80][注 16]。主部の主題が暗示される経過部を経て主部に戻り[72]、今度は弦楽器も旋律に加わるようになる[80]。中間部の動機をもとにしたコーダで終わる[80]。 譜例6 ![\relative c'{\time 3/4 \key e \major \partial 4 b8.\<(_\markup{\right-align \italic poco \dynamic f}^\markup{\center-align \smaller {(Vn2. Va.)}} b'16) b4_\markup{\italic {molto espress.}}\!^~ \omit TupletNumber \tuplet 3/2 4 {b8 a-.( gis-.) b(\( a) fis-.\) b-.( gis-. e-.)} <<{s8 s8^\markup{\smaller (Pf.)} <cis' a'>8-.(^\markup{\dynamic f \italic {molto espress.}} <a fis'>-.)} \\ {\omit TupletNumber \tuplet 3/2 4 {b( fis) b, ~ b ais-.( b-.)}}>> <gis' e'>4( <fis dis'>8) <b gis'>-.([ <gis e'>-. <fis dis'>-.)] <fis dis'>4( <e cis'>8) <fis dis'>-.([ <g e'>-. <a fis'>-.)] }](http://upload.wikimedia.org/score/e/2/e2apgr3ugqmlu1yrep9rpdtd04v6zdq/e2apgr3u.png) 第3楽章スケルツォ: アレグロ Scherzo: Allegro. ハ短調-ハ長調 三部形式[82]。変化に富んだ、複雑な構成のスケルツォ[82][41]で、6/8拍子と2/4拍子が交代する[83]。 シンコペーションを伴った不安げな主題(譜例7)、静かでリズミックな主題(譜例8)、その変形である[33]トゥッティの勝ち誇ったような主題(譜例9)と、3つの対照的な主題が次々と現れ展開していく[54][9]。第2の主題(譜例8)によるフガートも現れる[82]。最後はハ長調で「Des-C」の動機が繰り返されて終わる。 譜例7  譜例8 ![\relative c'' {\time 2/4 \key c \minor \partial 4. r16\pp^\markup{\smaller {(Vn1. Va.)}} g-. g8-.[ r16 g-.] g8-.[ r16 g] as g es f g8[ r16 g-.] g8-.[ r16 g-.] g8-.[ r16 c] bes g es f g8}](http://upload.wikimedia.org/score/g/4/g4n8e6o39mzkcwdlnt7noydck769n6f/g4n8e6o3.png) 譜例9  スケルツォ部とは動機に関連がある[33]トリオは、チェロが刻むリズムに乗ったピアノのハ長調の旋律で始まり、ここでも6/8拍子と2/4拍子が交代して現れる[82]。持続低音によって土臭い性格を持つともされる[66]。短いトリオが終わるとスケルツォ部が反復される[82]。 第4楽章フィナーレ: ポコ・ソステヌート - アレグロ・ノン・トロッポ - プレスト、ノン・トロッポ Finale: Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo. ヘ短調 序奏を伴うソナタ形式だが展開部を欠く[63][84]。中心主題は変形して何度も現れ[85][41]、ロンド形式[29]や、ロンドとソナタ形式の融合[86]とされることもある。 ブラームスが室内楽作品で序奏を置くことは珍しく、終楽章ではこれが唯一である[84]。ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第15番を思わせる[24]神秘的な序奏ではオクターヴ跳躍と二度音型からなる動機を各楽器が模倣風に奏し[84][64]、半音階的な性格を強くもつ[41]。 ハンガリー風とも評される主題(譜例10)[24]が、ピアノの細かい音型に乗ってチェロで提示される。序奏の動機と関連している[41]悲しげな副主題(譜例11)はト短調で現れる[84][注 17]。この主題が三連符を交えて対位法的に展開され[87]、中心主題のリズミックな変形がハ短調で登場して提示部は終わる[85]。 譜例10  譜例11  再現部は変形が加えられ、中心主題の後半が拡大される[87]。主題を三度音程に単純化したヘ短調の静かな楽想が現れて[41][85]、楽章の三分の一ほどを占める大規模なコーダ[87][注 18]に移る。 テンポを上げたコーダは、変形された主題が嬰ハ短調で現れて(譜例12)始まる[85]。劇的な畳みかけのなかで[41]この楽想がヘ短調の最強奏で再度現れ、副主題も現れて対位法的に扱われ、駆けこむように終結する[33][84]。 譜例12  脚注注釈

出典

参考文献

外部リンク

|

||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia