|

Histoire des Juifs à Oran L’histoire des Juifs dans la ville d’Oran commence vers l’an mille, lorsque ceux-ci sont autorisés à s’installer dans un quartier appelé dès lors Derb Lihoud (Rue des juifs). La communauté s’accroît avec l’arrivée d’émigrants majorquins, en 1391, puis castillans un siècle plus tard. Ces exilés modifient fondamentalement le visage de la communauté et lui impriment un cachet espagnol. À la suite du décret Crémieux, les Juifs devenus citoyens français forment une communauté beaucoup plus prospère et dynamique. L'indépendance de l'Algérie en 1962 les conduit cependant à abandonner la ville, dont les traces juives sont alors effacées. HistoireAux XIIIe et XIVe siècles, les Juifs de la Méditerranée occidentale commercent avec les Juifs d'Oran. Après les massacres des Juifs par les Espagnols en 1391, les Juifs d'Espagne prennent le chemin du Maghreb et d'Oran en particulier. Un groupe arrive de Majorque sous la conduite de Rabbi Simon ben Zemah Duran[Lespes 1], dont la correspondance indique qu'il y eut fort à faire pour ramener à la loi mosaïque la communauté juive indigène de la ville[Lespes 2],[1],[note 1]. L'accueil que leur réserve le souverain est fort bienveillant, puisqu'il réduit en leur faveur la capitation de moitié[Lespes 2]. Au moment de l'expulsion définitive d'Espagne du , de nombreux Juifs partent vers Oran[Doncel 1]. Occupations espagnole et turqueEn 1509, lors de la première occupation espagnole, les Juifs d'Oran deviennent très vite les auxiliaires des Espagnols. Souvent ils servent d'interprètes entre Arabes et Espagnols et parfois de soldats. Malgré les services rendus, les Juifs d'Oran n'ont pas la vie facile avec les Espagnols. Considérés comme des ennemis de la religion, ils sont victimes de persécutions épisodiques de leur part ; armés, ils représentent un danger pour les Espagnols. Aux yeux des Espagnols et des autorités catholiques d'Oran, les Juifs étaient chargés de tous les péchés, auteurs de toutes les vilenies. Seule l'expulsion les débarrasserait de ces « ennemis ». L'inquisition prend une part active à la décision d'expulsion. Le gouvernement d'Oran choisit la date du 177e anniversaire de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492 pour faire appliquer le décret d'expulsion d'Oran. Le , le gouvernement d'Oran demanda à la troupe d'occuper la place principale. On y donna en grande pompe lecture de l'ordre d'expulsion des Juifs. Le mardi saint au matin, l'expulsion commença par les Cansines. 14 chaloupes chargèrent 466 Juifs à bord d'un bateau génois[Doncel 2]. Pour fêter l'expulsion de « cette abominable nation », l'artillerie donna du canon. La mer agitée obligea les bateaux à demeurer à l'abri dans le port de Mers El-Kébir où ils mouillèrent jusqu'après Pâques[Doncel 2]. Le bateau devait rallier Livourne en Italie. Un an plus tard, le pour fêter religieusement l'expulsion, la synagogue devient l'église du Saint-Christ de la Patience[2]. En 1708 les Turcs prennent Oran et expulsent les Espagnols. Beaucoup de familles juives reviennent à Oran. La chapelle du Saint-Christ de la Patience redevient synagogue[3],[note 2]. Les juges rabbiniques en ce temps-là s'appellent Joseph Chonchana et Isaâc Chouraqui. Mais en 1732, avec le retour des Espagnols, les Juifs d'Oran partent pour Tlemcen. Après la reprise d'Oran sur les Espagnols, le bey Mohamed el Kebir attire en 1792 des Juifs de Mostaganem, de Nedroma, de Mascara, de Tlemcen, leur vend de vastes terrains le long du rempart de l'est en imposant l'alignement des constructions, et concède un emplacement pour leur cimetière. Ce quartier, situé rive droite de l'oued Rhi, et faisant face à la vieille ville[4], est longtemps resté le noyau principal de la nouvelle communauté juive oranaise[Lespes 3],[5]. Occupation françaiseAmélioration du statut social Au mois de juin 1831 les Français entrent à Oran. Qui compte alors 2.500 Juifs. Ils deviennent aussitôt les auxiliaires de la France. Très vite certains demandent et obtiennent les « lettres de nationalité ». Leur promotion se poursuit :

Le décret CrémieuxLe décret-loi du (« Décret Crémieux ») confère le statut de citoyens français à tous les indigènes israélites d'Algérie auparavant régis par la loi mosaïque. Il va permettre la promotion sociale et économique fulgurante d'une partie de leur communauté. Mais cette mesure est assez vite jugée prématurée par certains hommes politiques qui veulent la réviser. L'arrivée des Français confère au quartier juif une aura napoléonienne et impériale en renommant les rues : Révolution, Austerlitz, Fleurus, Ratisbonne, Milan, Zurich, Wagram, Suez, Lutzen, etc. Jusque dans les années 1880 le quartier était fait de nombreuses petites maisons à rez-de-chaussée ou d'un seul étage :

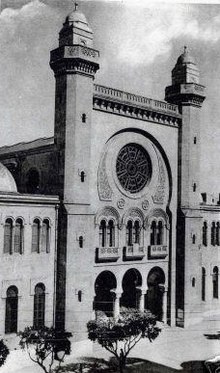

— Rozet, 1833[11],[Lespes 4] Andalouses, marocaines ou de type local, elles avaient une cour intérieure abritée du soleil par une vigne vierge. À l'extérieur les murs étaient badigeonnés de bleu de blanc ou de rouge. Une foule colorée active parcourait les rues du quartier. L'on pouvait rencontrer toutes sortes d'artisans armuriers, bijoutiers, bourreliers, chaudronniers, cribleurs, ferblantiers, ouvriers sur bois, selliers, typographes, graveurs... Les femmes étaient couturières tisseuses ou brodeuses sur des étoffes rares et soyeuses. Au début du XXe siècle, afin de loger un plus grand nombre d'habitants des maisons à étages apparurent. Construction de la grande synagogueEn 1879, Simon Kanoui pose la première pierre de la grande synagogue d'Oran, achevée et consacrée l'année suivante (mais inaugurée seulement en 1918). Il semblerait que les pierres de taille qui ornent sa façade à la décoration et au style typiquement orientaux ont été amenées de Jérusalem. On dénombre à Oran au milieu du XIXe siècle jusqu'à 18 lieux de prière juifs. Les plus notables sont ceux de la place de Naples, la synagogue Zagouri, celle de Haim Taboul rue des pyramides. Antisémitisme politique1871-1905 : l'"antijudaïsme" devenu antisémitisme se développe à Oran comme dans d'autres villes d'Algérie dès 1871, l'affaire Dreyfus ne faisant qu'accentuer les tensions antérieures. Celles-ci, nées dans le contexte électoral du décret Crémieux, recouvrent en outre tout un ensemble de haines sociales et religieuses. Une violente crise éclate entre 1895 et 1902, le conseil municipal "antijuif" ne disparaissant cependant qu'en 1905. Faute de pouvoir s'entrainer ailleurs, la société de gymnastique « la Concorde » permet aux jeunes gens Juifs de pratiquer la gymnastique, la boxe et l'escrime. 1914-1918 : 4.200 juifs et 24,000 Algériens musulmans de tout le pays meurent sur le front de la guerre franco-allemande. 1918 : inauguration de la grande synagogue d'Oran, la plus belle d'Afrique du Nord. L'époque moderne1900 - 1930 : dans les lettres et les arts : J-S Lévy, mécène, Hamburger et Benoliel artistes peintres, Blanche Bauday, Jules Tordjmann, Sadia Levy (l'un des proches d'Apollinaire). romanciers et poètes. 1941, les jeunes juifs frappés par le numerus clausus imposé par le gouvernement de Vichy, quittent l'école française. André Benichou ouvre sa fameuse école privée, dénommée Cours Descartes, où enseigne Albert Camus. 1942 - 1944 : parmi les enfants raflés à Izieu, les Benguigui[12] et les Benasayag sont nés à Oran. En 1954, alors qu'Oran franchit le cap de 400 000 habitants, la communauté juive de la ville compte pour 10 % de ce total. C'est la proportion juive la plus importante dans le tissu urbain algérien. 1954 - 1962 : guerre d'Algérie. Les Juifs, dans leur grande majorité restent plus ou moins neutres. Mais devant l'inexorable avancée vers l'indépendance, un grand nombre rallie l'O.A.S. Quelques rares autres se sont rangés aux côtés du F.L.N. Le , jour de l'indépendance, le peuple algérien sortit dans la rue ou hommes, femmes, et enfants crièrent leur joie. Au bas de la rue de la Révolution, à 11h15 du matin des coups de feu éclatent. C'est la panique générale et on ne sait pas qui tire sur qui. L'héritage sanglant de sept ans de guerre et la haine cultivée par les massacres de l'O.A.S ont généré chez certains des réflexes de vengeance sans discernement envers tous les Européens rencontrés en cet après-midi fou. Il y a eu de nombreuses victimes et parmi celles-ci dix Juifs d'Oran[réf. nécessaire]. 1963 : il y a des juifs qui ont quitté Oran pour rejoindre soit la France, soit Israël quelques années plus tard[réf. nécessaire]. 1975 : en présence des hautes autorités religieuses du pays, la grande synagogue d'Oran devient la mosquée Abdellah Ben Salem, du nom d'un riche Juif médinois converti à l'Islam. Son premier Imam fut Cheikh Zoubir Abdelkader, qui a officié pendant 17 ans avec une grande ferveur et un profond prosélytisme religieux. On y installa aussi la direction des Affaires Religieuses de la wilaya d'Oran (elle déménagera vers des locaux plus spacieux au boulevard du Front de mer en 1992). Ainsi les dix siècles de présence juive ne s'inscrivent-ils plus à Oran que par ce bâtiment et les tombes des cimetières[réf. nécessaire]. 1994: René Bouhana un israélite de nationalité algérienne est assassiné par les groupes islamistes à Oran[13]. 2010 : Décès de Mr. Chetrit Messaoud Prosper, gardien du cimetière israélite et dernier membre de la communauté résidant encore dans la ville d'Oran. Notes et référencesNotes

Références

(es) Gregorio Sanchez Doncel, Presencia de España en Oran, Toledo, Seminario conciliar de San Ildefonso, , 866 p. (ISBN 84-600-7614-8, lire en ligne)

René Lespès, Oran, ville et port avant l'occupation française, coll. « Revue Africaine », (lire en ligne) Voir aussiArticles connexes

Bibliographie

|

Portal di Ensiklopedia Dunia