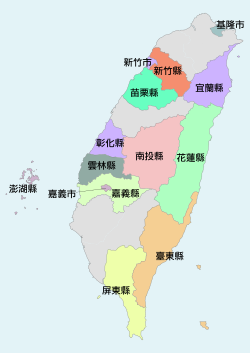

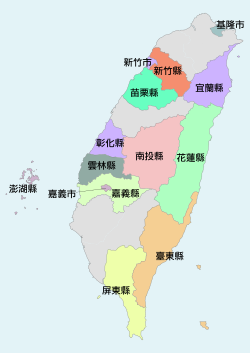

現行臺灣省二級行政區行政區劃圖

現行臺灣省二級行政區行政區劃圖

目前,中華民國臺灣省法理上轄有[註 1]11縣、3市,共14個二級行政區。

目前臺灣省面積最大和最小的二級行政區分別為花蓮縣和嘉義市,面積分別為4,628.57平方公里和60.02平方公里;人口數最多和最少的二級行政區分別為彰化縣和澎湖縣,截至2023年9月底二縣人口數分別為1,240,871人和107,701人;人口密度最大跟最小的二級行政區分別為嘉義市和臺東縣,人口密度分別為每平方公里4,380人和每平方公里60人;下轄三級行政區數最多和最少的二級行政區分別為屏東縣和嘉義市,分別轄有33個三級行政區(29鄉、3鎮、1市)和僅僅2個三級行政區(2區);澎湖縣是唯一全境被海洋包圍的二級行政區,南投縣及嘉義市則是唯二全境被陸地包圍的二級行政區。此外,基隆市被直轄市新北市包圍,為臺灣省唯一一塊外飛地。

簡史

臺灣省的行政區劃史可追溯至荷蘭及西班牙統治時期。1626年,西班牙在臺灣北部建立殖民地艾爾摩莎(Hermosa),將所轄地域劃分為淡水(Tamchui)、噶瑪蘭(Cabaran)及哆囉滿(Turoboan)3個省區[1][2];荷蘭則於1624年在臺灣南部建立殖民地福爾摩沙(Formosa),並在雞籠之戰擊敗西班牙人、佔領臺灣北部後,將全臺劃分為北部、南部、淡水及卑南4個地方會議區域[3][4]。1661年(永曆十五年),延平王鄭成功擊敗荷蘭人,佔領臺灣;初設承天府、天興縣及萬年縣等1府2縣,號為「東都」;後鄭成功之子鄭經於1664年(永曆十八年)改東都為東寧,升天興縣與萬年縣為州,並加設澎湖安撫司、南部安撫司及北部安撫司等安撫司,共1府2州3司[5][6]。

1683年(康熙二十二年),大清康熙皇帝派施琅率兵攻打臺灣,鄭經之子鄭克塽在澎湖海戰失敗後向施琅投降[7]。1684年(康熙二十三年),設立臺灣府,隸屬福建省分巡臺廈兵備道,下轄臺灣、鳳山、諸羅3縣[8]:55[9];歷經多次變動,至1727年(雍正五年)共轄4縣2廳、1845年(道光十五年)共轄4縣3廳、1875年(光緒元年)增設臺北府後全臺共劃為8縣4廳[10][11][12];1885年朝廷敕命臺灣建省,預定轄2府8縣4廳;1887年(光緒十三年)正式建省,名稱為福建臺灣省,下轄臺北府、臺灣府、臺南府(原臺灣府)等3府,共11縣3廳,並有臺東1個直隸州[8]:85[13];1894年(光緒二十年)增設南雅廳後,福建臺灣省轄區增至3府11縣4廳1直隸州[14]。

由於在甲午戰爭中戰敗,清政府於1895年(光緒二十一年、明治二十八年)簽訂《馬關條約》,將臺灣、澎湖等島嶼割讓予日本[註 2]。日治初期將全臺劃為3縣1廳[15]:156. 158,之後歷經多次變動,包括於1901年(明治三十四年)將縣制改為廳制,將當時全臺共3縣4廳重劃為20廳[16][17][18];至1920年(大正九年)7月實施地方制度改正,調整行政區劃為5州2廳,1926年(大正十五年)增設澎湖廳,此後便維持5州3廳的建制至日治時期結束[19][20]。此外,1920年7月後新設州轄市制度,至日治時期結束前共設有11市[20]。

1945年(民國34年)中華民國國民政府(1948年改制為中華民國政府)接管臺灣,設置臺灣省,並改日治時期各州廳市為8縣9市。1949年(民國38年),析臺北縣置草山管理局[21]:138。1950年(民國39年)4月,草山管理局改名為陽明山管理局[21]:138. 139;8月,行政區劃進行大幅改制,析置縣分,並將部分省轄市降格為縣轄市。調整後,臺灣省共轄16縣5市1管理局。1956年(民國45年),臺灣省省會自臺北市遷至臺中縣,旋遷南投縣中興新村至今[22][23][24]。1967年(民國56年),臺北市升格為直轄市,脫離臺灣省管轄範圍,臺灣省轄區減為16縣4市1管理局[25]。1968年,臺北縣部分區域及陽明山管理局劃歸臺北市,臺灣省轄區減為16縣4市[21]:140。1973年(民國62年),析臺中縣置梨山建設管理局,臺灣省恢復16縣4市1管理局建制[26][27]。1979年(民國68年),高雄市升格為直轄市[28];1981年(民國70年),梨山建設管理局降格為管理所,劃歸臺灣省交通處管轄[29];1982年(民國71年),析新竹縣置新竹市,析嘉義縣設嘉義市[30]。此時臺灣省共轄16縣5市。

1998年(民國87年),中央政府依第四次修憲結果進行省制虛級化[註 3],臺灣省政府因而遭到縮編,成為行政院的派出機關,政策制定與人事任命權均由中央掌握;至於原屬省政府管轄的縣、市等地方各級政府則改由中央政府直接管轄,並以內政部為主要監理機關,各縣、市僅在行政區劃上仍隸屬於省[32][33][34]。此後,臺灣省不再實際管轄各二級行政區。2010年(民國99年),臺北縣、臺中縣、臺中市、臺南縣、臺南市及高雄縣等縣市分別經單獨升格或合併升格為直轄市[註 4],臺灣省轄區減為12縣3市[35];2014年(民國103年),桃園縣亦升格為直轄市,臺灣省轄區再減為11縣3市[36]。2018年(民國107年),時任行政院院長賴清德進一步決議省級機關去任務化、預算歸零,所存省級行政組織及業務完全移交中央政府[32][37][38];7月,臺灣省政府之行政組織及業務移交予國家發展委員會,中央政府此後也不再任命行政首長,臺灣省實質上宣告解散,僅於法理上保留地位[39]。

列表

註:本章節表列之區域代碼係為戶役政資訊系統資料代碼,而非已停止適用之中華民國各省(市)縣(市)行政區域代碼或中華民國行政區域及村里代碼,資料來自內政部戶政司[40][41][42];縣市旗、縣市徽及下轄三級行政區數資料來自內政部及各地方政府官網[43];面積、人口數及人口密度資料來自內政部統計處發行之《內政統計月報》(採計2023年9月底數據),面積的單位是平方公里(取至小數點下第4位),人口的單位是人,人口密度的單位則是人/平方公里(取至小數點下第2位)[44]。

縣

臺灣省共有11個縣。

| 名稱

|

區域代碼

|

縣旗

|

縣徽

|

面積

|

人口數

|

人口密度

|

下轄三級行政區數

|

政府所在地

|

地圖

|

| 宜蘭縣

|

10002

|

|

|

2,143.6251

|

450,031

|

209.94

|

12(8鄉、3鎮、1市)

|

宜蘭市

|

|

| 新竹縣

|

10004

|

|

|

1,427.5369

|

588,183

|

412.03

|

13(9鄉、3鎮、1市)

|

竹北市

|

|

| 苗栗縣

|

10005

|

|

|

1,820.3149

|

535,011

|

293.91

|

18(11鄉、5鎮、2市)

|

苗栗市

|

|

| 彰化縣

|

10007

|

|

|

1,074.3960

|

1,240,871

|

1,154.95

|

26(18鄉、6鎮、2市)

|

彰化市

|

|

| 南投縣

|

10008

|

|

|

4,106.4360

|

477,691

|

116.33

|

13(8鄉、4鎮、1市)

|

南投市

|

|

| 雲林縣

|

10009

|

|

|

1,290.8326

|

660,545

|

511.72

|

20(14鄉、5鎮、1市)

|

斗六市

|

|

| 嘉義縣

|

10010

|

|

|

1,903.6367

|

485,410

|

254.99

|

18(14鄉、2鎮、2市)

|

太保市

|

|

| 屏東縣

|

10013

|

|

|

2,775.6003

|

796,114

|

286.83

|

33(29鄉、3鎮、1市)

|

屏東市

|

|

| 臺東縣

|

10014

|

|

|

3,515.2526

|

211,681

|

60.22

|

16(13鄉、2鎮、1市)

|

臺東市

|

|

| 花蓮縣

|

10015

|

|

|

4,628.5714

|

317,881

|

68.68

|

13(10鄉、2鎮、1市)

|

花蓮市

|

|

| 澎湖縣

|

10016

|

|

|

126.8641

|

107,701

|

848.95

|

6(5鄉、1市)

|

馬公市

|

|

市

臺灣省共有3個市(又稱為省轄市)。

圖集

參見

注釋

參考資料

- ^ 陳宗仁. 〈1632年傳教士Jacinto Esquivel報告的解析——兼論西班牙佔領前期的臺灣知識與其經營困境〉. 《臺灣文獻》. 2010-09, 61 (3): 9 [2019-07-25]. (原始内容存档于2021-11-04) (中文(繁體)).

- ^ 鮑曉鷗. 《西班牙人的臺灣體驗》. 臺北: 南天書局. 2008. ISBN 9789576387104 (中文(繁體)).

- ^ 十七世紀部落集會區. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-10).

- ^ 張德水. 《激動!台灣的歷史:台灣人的自國認識》. 臺北: 前衛出版社. 1992: 34-35. ISBN 9789579512756.

- ^ 江樹生主編. 《鄭成功和荷蘭人在臺灣的最後一戰及換文締和》. 臺北: 漢聲雜誌社. 1992: 72. ISBN 9786665880379.

- ^ 明鄭時期臺灣行政疆域圖. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-09-14).

- ^ 施琅. 〈臺灣就撫疏〉. 《靖海紀事》.

- ^ 8.0 8.1 施雅軒. 《臺灣的行政區變遷》. 臺北: 遠足文化事業. 2003. ISBN 9789867630124.

- ^ 清代臺灣行政區劃沿革 - 康熙年間. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-07).

- ^ 清代臺灣行政區劃沿革 - 雍正年間. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-05).

- ^ 清代臺灣行政區劃沿革 - 道光年間. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-05).

- ^ 清代臺灣行政區劃沿革 - 光緒元年. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-05).

- ^ 清代臺灣行政區劃沿革 - 光緒十三年. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-07).

- ^ 清代臺灣行政區劃沿革 - 光緒二十年. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-07).

- ^ 劉寧顏(總纂). 王世慶. 《重修臺灣省通志》 7. 南投: 臺灣省文獻委員會. 1991.

- ^ 日治時期臺灣行政區域沿革 - 明治二十八年. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2017-09-14).

- ^ 日治時期臺灣行政區域沿革 - 明治三十四年. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2019-07-24).

- ^ 日治時期地方行政機構. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-12-13).

- ^ 日治時期臺灣行政區域沿革 - 大正九年. 臺灣歷史文化地圖. 中央研究院臺灣史研究所. [2019-07-24]. (原始内容存档于2018-10-15).

- ^ 20.0 20.1 〈臺灣州制、臺灣廳地方費令、臺灣市制、臺灣街庄制施行ノ件〉. 《臺灣總督府府報》. 1920-07-30, (1070): 61 [2019-07-25]. (原始内容存档于2020-08-02).

- ^ 21.0 21.1 21.2 高純淑. 〈蔣介石的草山歲月——從日記中觀察〉. 《蔣介石的日常生活》. 香港: 天地圖書. 2014. ISBN 9789866475283.

- ^ 〈省府疏遷中興新村 徹底執行將不變更〉 (PDF). 《中央日報》. 1957-05-13. [失效連結]

- ^ 沈揮勝. 1999年精省後 南投中興新村從繁華趨於平靜...被遺忘的台灣省政府. 《中國時報》. 2016-10-26 [2019-01-30]. (原始内容存档于2019-02-12).

- ^ 陳胤宏. 〈從中央到地方─臺灣省政府之疏遷〉. 《暨南史學》. 2011, 14: 121-154.

- ^ 〈總統令〉. 《總統府公報》. 中華民國總統府. 1967-01-03, 1815: 3 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-04-08).

- ^ 〈(62)府人丙字第67332號函〉. 《臺灣省政府公報》. 臺灣省政府. 1973-06-30, 62:秋:2: 12-13 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-03-15).

- ^ 〈(63)府民四字第3177號函〉. 《臺灣省政府公報》. 臺灣省政府. 1974-01-18,. 63:春:14: 5 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-04-08).

- ^ 〈總統令〉. 《總統府公報》. 中華民國總統府. 1979-04-04, 3494: 1 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-03-15).

- ^ 〈(69)府人一字第105431號函〉. 《臺灣省政府公報》. 臺灣省政府. 1980-12-03,. 69:冬:51: 19 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-03-15).

- ^ 〈(71)府民一字第55004號函〉. 《臺灣省政府公報》. 臺灣省政府. 1982-06-24,. 71:夏:73: 10 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-03-15).

- ^ 〈修正中華民國憲法增修條文〉. 《總統府公報》. 中華民國總統府. 1997-07-21, 6167: 1-7 [2022-07-16]. (原始内容存档于2021-04-08).

- ^ 32.0 32.1 行政院第3606次院會決議. 行政院. 2011-12-01 [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-01-02).

- ^ 精省之後為什麼還有「臺灣省政府」. 臺灣省政府. 2011-01-19 [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-02-12).

- ^ 臺灣省政府功能業務與組織調整暫行條例. 立法院. [2019-01-05]. (原始内容存档于2013-05-19).

- ^ 前言 - 縣市改制直轄市資訊網. 內政部. [2019-07-25]. (原始内容存档于2017-12-07).

- ^ 桃園縣變桃園市 12月25日升格. 中央通訊社. 2014-12-15 [2019-07-24]. (原始内容存档于2019-07-24) (中文(繁體)).

- ^ 臺灣省政府全球資訊網停止更新公告. 臺灣省政府. [2019-01-05]. (原始内容存档于2018-08-26) (中文(繁體)).

- ^ 林河名. 省級機關明年起預算歸零. 《經濟日報》. 聯合報. 2018-06-29 [2019-01-05]. (原始内容存档于2018-08-26) (中文(繁體)).

- ^ 邱柏勝. 台灣省政府7/1走入歷史 國發會活化中興新村. 中央通訊社. 2018-06-23 [2019-01-05]. (原始内容存档于2019-02-12) (中文(繁體)).

- ^ 中華民國各省(市)縣(市)行政區域代碼. 行政院主計總處. [2019-01-05]. (原始内容存档于2018-11-16) (中文(繁體)).

- ^ 行政區域及村里代碼. 中華民國統計資訊網. [2019-07-25]. (原始内容存档于2019-07-18) (中文(繁體)).

- ^ 戶役政資訊系統資料代碼內容清單. 內政部戶政司. [2019-07-25]. (原始内容存档于2021-09-17) (中文(繁體)).

- ^ 中華民國政府機關網址索引. 行政院主計總處. [2019-07-25]. (原始内容存档于2019-05-09) (中文(繁體)).

- ^ 內政統計月報. 內政部. [2019-07-25]. (原始内容存档于2021-06-23) (中文(繁體)).

外部連結