|

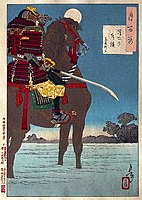

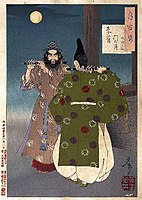

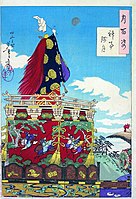

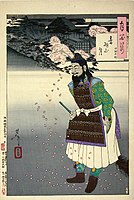

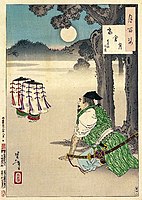

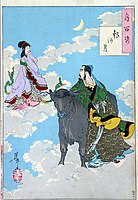

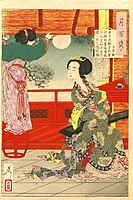

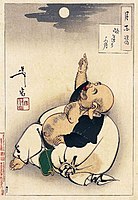

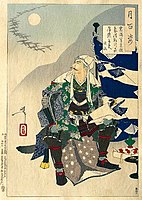

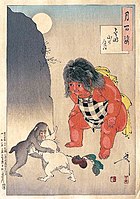

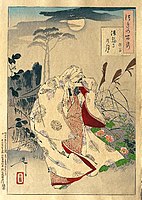

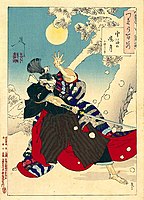

月百姿 『源氏物語』の「夕顔」の巻を下敷きとした謡曲「半蔀」「夕顔」を題材とした作品[1][2][3]。夕顔が六条御息所の生霊に取り殺された屋敷を訪れた僧の前に、夕顔の霊が現れる[1][3]。  『月百姿』(つきのひゃくし、つきひゃくし[注釈 1])は、月岡芳年が1885年(明治18年)から1892年(明治25年)[2][4]、数え47歳から54歳[4]の時に発表した浮世絵の連作。月をテーマとした全100点揃物の大判錦絵である。のべ8年を掛けて完結し、1892年(明治25年)6月の芳年の死の直後に100作品に目録と序文を添えた画帖が発売された[5]。後述するように幅広い画題と多彩な画風を駆使して描かれ、芳年の最後の大作[2][6]・代表作の一つ[7][8][9]と評価されている。本作における画号は大蘇芳年[10]。版元は日本橋の滑稽堂秋山武右衛門[11]。 なお、本連作の各作品に元々通し番号は記されていないが、本項目では便宜上各作品に『芳年月百姿』に準拠した、発表順による1~100の番号を付して解説する。また、長大な題名の作品については、適宜目録に記載された短い題名[12]を解説中では使用する。 出版この連作は1885年(明治18年)10月に「高尾太夫」(1) 「祇園まち」(2) 「嫦娥奔月」(3) 「南屏山昇月」(4) 「其角」(5) の5点が同時に刊行された[13]のを皮切りに、1892年(明治25年)4月までのべ8年にわたり、数点ずつが発表された。 最後に刊行された、能の『高砂』を画題とした「いてしほの月」(100) には、「明治十九年一月印刷」と記されているが、これは早い段階で板下絵が上がっていたものを、連作の最後を飾るにふさわしいめでたい画題であるため、版元の秋山武右衛門の判断で取り置かれたものとも考えられている[13]。 完結を間近にした1891年(明治24年)に芳年は神経を患ったが、この時巣鴨病院への入院手配に尽力したのが版元の秋山であり、芳年の弟子水野年方や右田年英らと協力して入院費の捻出に努めた[11]。本連作の最後の数点は、芳年の板下絵を元に年方や年英が手を加えて完成したものであり[14]、弟子の加筆があった作品は、鏑木清方の談話では「猿楽月」(99) 「いてしほの月」(100) の2点[14]、本多嘯月の談話では「むさしのゝ月」(98) 「猿楽月」「いてしほの月」の3点とされている[13]。 100作の完結直後の1892年(明治25年)6月9日、芳年は数え54歳で没した[15]。死の直後の6月中には、全100点を揃えた画帖が発売された。題字の見返し・目録2点・序文を加えた計104点で2円50銭、葛布表紙本で3円50銭、緞子張表紙の美製本は4円という価格だった[5][6]。 画題・画風画題源経信が自邸で鬼を見た伝説を題材とした、師弟の作品の対比。 100作の内容は武者絵・歴史画・名所絵・動物画・美人画・役者絵など多岐に渡り、採り上げた画題も布袋像や高砂などの伝統的なものから、実在・架空を問わず様々な人物、物語、伝説、風景、江戸時代の風俗など、幅広いものとなっている。能や歌舞伎に基づいた作品も多い[16]。一部の画題については、発売当時の明治時代でも市民になじみの薄いものもあったようで、例えば「手友梅」(33) の発売時は、『読売新聞』に人物と伝承についての解説が掲載された[17]。 唯一、明智光秀の家臣斎藤利三は100点のうちで二度画題として登場する[18]。「月下の斥候」(8) は山崎の戦いを前に羽柴軍の偵察に出る姿であり、「堅田浦の月」(64) は山崎で敗走し、近江国堅田で捕縛される直前の利三を描いている。明智光秀に関連しては、他にも「明石儀太夫」(81) で秀吉暗殺失敗の責を取り自刃する家臣を、「山城小栗栖月」(17) では光秀が落ち武者狩りに遭う場面を農兵の視点から描いている[19]。 画風・構図 「五条橋の月」(60) と同じ画題だが、より以前のこの作品では3枚揃で弁慶と牛若丸を両方描いている。 幅広い画題を描くに当たり、芳年は師国芳に学んだ歌川派の画風に止まらず、四条派や円山派の画風をも取り込み[9]、多彩な画風・技法で100作を描き分けている。例えば「月夜釜」(18) は落語「釜泥」を主題とした作品だが、大釜を盗み出した2人の盗人は細く長い手足の鳥羽絵の技法を用いてユーモラスに描かれている[20]。また「吼噦」(15) と「むさしのゝ月」(98) は、どちらも月明かりに照らされた薄野に狐を配した作品だが、「吼噦」のススキがリアルな描写である[21]のに対し、「むさしのゝ月」では、摺りの段階で版木を濡らした上に絵具を垂らして滲みを作る「あてなしぼかし」という技法でススキの茂みが表現されている[22]。画題・構図・服飾等に関しては、師歌川国芳の作品や、江戸時代に刊行された各種の異種百人一首、菊池容斎『前賢故実』など幅広い資料を参照し制作に当たったものと考えられている[23]。 タイトルに反し、画面中に月を描いていない作品も数点存在する。室内を描いたためにそうなった作品もあるが、一部作品は敢えて月を描かず、画面外の月を鑑賞者に想像させることで、画面に奥行きや広がりを持たせる効果を狙っている。 例えば「信仰の三日月」(20) は、山中幸盛が月に向かい「(尼子家再興のためならば)願わくば我に七難八苦を与え給え」と祈ったという姿を描いたものだが、月を見つめる幸盛を正面から捉え、鑑賞者の背後に月があると思わせて画面の奥行きを演出し[24]、かつ鑑賞者は幸盛の兜の三日月形の鍬形によって、幸盛が見つめている月の姿を想像できる、という作りになっている。また、宝井其角の句を元に、月明かりに映る松の枝影のみを描いた「名月や畳の上に松の影」(5) や、『平家物語』を題材に、鵺退治を果たした源頼政が褒賞として名刀獅子王を受け取る際、下賜役の藤原頼長の詠句に対して頼政が月を詠み込んだ当意即妙の下の句を継いで人々を感心させたという逸話を描いた「頼政」(57) なども、画面外の月を鑑賞者に想像させ広がりを持たせる構成を採っている[25][26]。 本来は複数の人物が登場する歴史・伝説上の場面において、敢えて特定の人物のみを描いた構図も特徴的である[27]。例えば、京都五条大橋における牛若丸と弁慶の出会いを描いた「五条橋の月」(60) では、宙を舞い扇を投げつける牛若丸のみを配置し、弁慶を描いていない。「足柄山月」(74) でも、源義光が笙の秘曲を伝授する相手である豊原時秋を描いていない。赤穂浪士の討ち入りを描いた「雪後の暁月」(89) では、敢えて吉良家臣小林平八郎の奮戦する姿に焦点を当て[28]、画面から切れた平八郎の刀の先に浪士達がいることを想像させる構図となっている。 全体として、画面全体を隙間なく埋める多くの錦絵とは異なり、余白を多く取った空間表現が用いられている[29]。画面には静謐な雰囲気が漂い[16][30]、無残絵や荒々しい武者絵で知られた初期の芳年とは対照的な作風を示している[16]。 色彩・摺り明治時代の錦絵においては、アニリン系染料による鮮烈な赤色・紫色が多く用いられ、そうした作品は赤絵とも呼ばれたが、それは華やかさと同時にけばけばしさを感じさせるものでもあった[29][31]。一方、『月百姿』では全体的に赤色の使用が抑えられて落ち着いた色合いとなっており[31]、芳年の印章以外にまったく赤色が使われていない作品も多い[29]。摺りにも高い技術が用いられている。「住よしの名月」(52) や「むさしのゝ月」(98) で暗がりを表現されるのに用いられている「あてなしぼかし」という技法は、版木を水で濡らした上に絵具を垂らしてぼかしを表現するもので、一枚ごとに異なるぼかしとなり、摺師の熟練が要求される技法である[22][32]。また、「公任」(41) 「深見自休」(54) 「忍岡月」(72) では、人物の墨色の着物に「正面摺」という技法が用いられている[31]。これは、墨色の部分の裏面から模様を彫った版木を当て、表面から猪の牙や猪口などを用いて紙面を擦り、光沢のある模様をつけるものである。正面摺を施した作品は、一見普通の黒の着物にしか見えないが、角度を変えることで文様が浮かび上がる[31]。 作品一覧

脚注注釈

参照

参考文献

外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia

![9. 朝野川晴雪月 孝女ちか子[注釈 2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_10.jpg/141px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_10.jpg)

![21. いつくしまの月 室遊女[注釈 3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_21.jpg/141px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_21.jpg)

![33. 心観月 手友梅[注釈 4]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_34.jpg/140px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_34.jpg)

![38. はかなしや波の下にも入ぬへし つきの都の人や見るとて 有子[注釈 5]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_38.jpg/143px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_38.jpg)

![48. 田毎ある中にもつらき辻君の かほさらしなや運の月かけ 一とせ[注釈 6]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_49.jpg/137px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_49.jpg)

![50. 五節の命婦[注釈 7]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_51.jpg/142px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_51.jpg)

![51. 鳶巣山暁月 戸田半平重之[注釈 8]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Estampe-p1000685-2.jpg/139px-Estampe-p1000685-2.jpg)

![52. 住よしの名月 定家卿[注釈 9]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_53.jpg/141px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_53.jpg)

![54. 名月や来てみよかしのひたい際 深見自休[注釈 10]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Yoshitoshi_-_Fukami_Jiky%C3%BB_-_Tsuki_hyakushi_no._55.jpg/135px-Yoshitoshi_-_Fukami_Jiky%C3%BB_-_Tsuki_hyakushi_no._55.jpg)

![58. 月明林下美人来[注釈 11]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Getsumei_rinka_bijin_majiru.jpg/143px-Getsumei_rinka_bijin_majiru.jpg)

![69. 月のものくるひ 文ひろけ[注釈 12]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tsuki_no_monogurui.jpg/141px-Tsuki_no_monogurui.jpg)

![72. 忍岡月 玉渕斎[注釈 13]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_76.jpg/141px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_76.jpg)

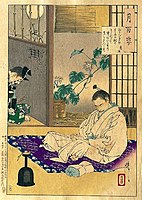

![81. 弓取の数に入るさの身となれは おしまさりけり夏夜月 明石儀太夫[注釈 14]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Akashi_Gidayu_writing_his_death_poem_before_committing_Seppuku.jpg/135px-Akashi_Gidayu_writing_his_death_poem_before_committing_Seppuku.jpg)

![94. 桜さくすみたの川にこくふねも くれて関屋に月をこそ見れ 水木辰の助[注釈 15]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_94.jpg/142px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_94.jpg)

![97. 梵僧月夜受桂子[注釈 16]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_93.jpg/141px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_93.jpg)

![99. 猿楽月[注釈 17]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_92.jpg/139px-Yoshitoshi_-_100_Aspects_of_the_Moon_-_92.jpg)