|

法輪寺 (京都市西京区)

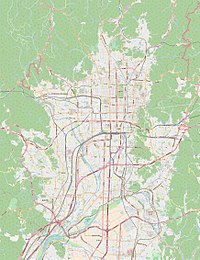

法輪寺(ほうりんじ)は、京都市西京区嵐山虚空蔵山町にある真言宗五智教団[1]の寺院。山号は智福山[2]。本尊は虚空蔵菩薩。十三まいりで有名である。 概要名勝嵐山の山腹に位置する。本尊の虚空蔵菩薩は「嵯峨の虚空蔵さん(さがのこくうぞうさん)」として親しまれ、陸奥国会津柳津の円蔵寺、伊勢国の朝熊山(あさまやま)の金剛證寺とともに「日本三大虚空蔵」と称される。古くは『今昔物語集』・『枕草子』・『平家物語』などにその名が見え、知恵、芸事の上達、また丑年・寅年生まれの守り本尊として信仰を集める。十三詣りや針供養[3]、漆祖神の寺としても著名である[4]。さらに境内には、電気・電波を守護する鎮守社である電電宮が祀られている[5]。 歴史寺伝によれば、もともとこの地には秦の始皇帝の子孫である弓月君(融通王)の一族・秦氏が建てた葛野井宮(かずのいぐう)があり、三光明星尊が祀られていたという。 その地に和銅6年(713年)になり、行基が元明天皇の勅願によって国家安穏、五穀豊穣、産業の興隆を祈願する木上山葛井寺(かづのいでら)として堂舎を建立したのが当寺の始まりであるという[2]。 以後は真言宗寺院として歴代天皇の勅願所となり、勤操、空海、覚鑁、明恵、日蓮などが参籠したという。 天長6年(829年)、空海の弟子である道昌が当寺に虚空蔵菩薩像を安置したという。また、道昌は大堰川を修築し、承和3年(836年)にはそこに当寺への参詣道でもある法輪寺橋を掛けている。この橋は後に亀山上皇によって渡月橋とも呼ばれるようになった(江戸時代までは正式名を法輪寺橋といった)。 貞観10年(868年)には寺名を法輪寺と改めたという[1]。 貞観16年(874年)に山腹を切り開いて堂を改修し、天慶年間(938年 - 947年)に空也が参籠して勧進し新たに堂塔が建てられたという。 応仁元年(1467年)、応仁の乱の際に西軍の畠山義就が東軍の成身院光宣を当寺の門前で迎撃した際に戦火を受けて罹災し、以後衰微してしまった。 慶長2年(1597年)に後陽成天皇により法輪寺再興勧進の勅旨を下賜され、前田利長の帰依を得て堂塔が再建された。その際、「智福山」の山号を天皇より賜っている。慶長11年(1607年)9月に盛大な落慶法要が行われた。 元治元年(1864年)7月の禁門の変(蛤御門の変)の時、長州藩の軍勢が対岸の天龍寺に駐屯して幕府軍や薩摩藩と合戦を行った際に巻き込まれて全焼した[2]。 1884年(明治17年)に本堂が再建されて以後も堂塔の再建が行われ、1914年(大正3年)に復興がなされた。 戦後に真言宗五智教団に所属するようになった。 当寺の本尊である虚空蔵菩薩が丑年・寅年の守り本尊であるため、狛牛と狛寅が置かれているほか、虚空蔵菩薩の使いとされる羊の像も置かれている。 境内

文化財 重要文化財京都府指定歴史資料行事

前後の札所交通アクセス

脚注

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia