|

常磐 (装甲巡洋艦)

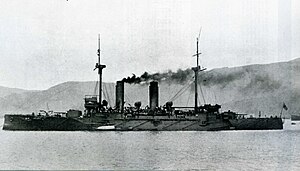

常磐(ときわ / ときは)は、大日本帝国海軍の装甲巡洋艦[5][6][7]。浅間型装甲巡洋艦の2番艦[5]である。 日露戦争で活躍し、旧式化にともない機雷敷設艦に改造[8][9]され,太平洋戦争にも参加した[10][11]。 概要フィリップ・ワッツの設計によるもので[12]、イギリスのアームストロング・ホイットワースが、売却用に見込み生産していたものを日本海軍が購入した。艦名は「永久不変」を意味する常盤に依る[5][13]。 1904年(明治37年)からの日露戦争で活躍、1905年(明治38年)5月下旬の日本海海戦に参加した[14]。第一次世界大戦にも極東から太平洋方面の作戦に参加した[14]。 その後、旧式化により海防艦に艦種変更[14][15]。続いて1922年(大正11年)から1923年(大正12年)にかけて敷設艦に改造される[7]。1927年(昭和2年)8月1日、戦技訓練中に爆発事故が発生、死者35名と負傷者68名を出した[16]。修理後は支那事変(日中戦争)における中国大陸沿岸部の作戦に従事。 1941年(昭和16年)12月の太平洋戦争開戦時は第四艦隊麾下の第十九戦隊に所属しており、主に中部太平洋諸島方面で行動した[7]。1943年(昭和18年)6月に日本本土に帰投後は日本近海で訓練や機雷敷設任務に従事[7]。1945年(昭和20年)8月9日、大湊で米軍機の空襲を受け大破[7]。終戦の日を迎え、1946年(昭和21年)に解体された[6]。明治から昭和にかけ、日露戦争、第一次世界大戦、日中戦争、太平洋戦争の全期間にわたって第一線で活動した殊勲艦・幸運艦である[17]。 艦歴装甲巡洋艦・海防艦姉妹艦「浅間」とともに、イギリスのアームストロング社が建造した[18]。1897年(明治30年)1月6日にアームストロング社エルジック造船所で起工[19]。10月18日、「常磐」と命名された[20][21]。10月21日、呉鎮守府所管と定められる[22]。1898年(明治31年)3月21日、海軍軍艦及水雷艇類別標準の制定により、一等巡洋艦に類別[23]。7月6日進水[19]。1899年(明治32年)5月18日に竣工[19]。翌5月19日、日本回航のため出発[24]、7月16日に横須賀に到着した[14][25]。1900年(明治33年)6月19日、北清事変に出動するため佐世保を出撃[26][27]。8月20日、呉に帰港した[28]。 1903年(明治36年)4月、神戸沖で挙行された大演習観艦式に参列[29]。12月28日、常備艦隊が解隊され、戦艦を中心とする第一艦隊(司令長官:東郷平八郎海軍中将、旗艦:戦艦「三笠」)と巡洋艦が主体の第二艦隊(司令長官:上村彦之丞海軍中将、旗艦:装甲巡洋艦「出雲」)が設置され、連合艦隊(司令長官:東郷中将)を構成した。「浅間」は第二艦隊隷下の第二戦隊(出雲、磐手、吾妻、八雲、常磐、浅間、千早)に配属される[30]。 1904年(明治37年)からの日露戦争では第二戦隊に属して参戦。旅順港攻撃、蔚山沖海戦、日本海海戦に参加して、日本海軍装甲巡洋艦隊の威力の一端を示した[14][31]。 1908年(明治41年)4月上旬、皇太子・嘉仁親王(後の大正天皇)が山口県と徳島県に行啓することになった[32]。4月6日、皇太子は神戸港から通報艦「満州」(艦長:秀島七三郎大佐)に乗艦、「常磐」(艦長:藤本秀四郎大佐)と駆逐艦4隻(子日、若葉、朝風、潮)が供奉艦を務めた[33]。皇太子が「満州」から上陸もしくは帰艦する際には、「常磐」の艦載水雷艇が利用された[34][35][36]。 1914年(大正3年)8月18日、新編された第二艦隊(司令長官:加藤定吉海軍中将、旗艦:戦艦「周防」)の第四戦隊(磐手、八雲、常磐)に配属される。第一次世界大戦では青島の戦いに参戦した他、ドイツ東洋艦隊(マクシミリアン・フォン・シュペー伯爵)捜索のためハワイ方面に足を伸ばした[14][31]。 1915年(大正4年)12月4日、横浜沖で挙行された御大礼特別観艦式で防護巡洋艦「矢矧」(先導艦)、通報艦「満州」と共に、「常磐」は供奉艦となる(御召艦は巡洋戦艦「筑波」)[37]。「常磐」には皇太子・裕仁親王(後の昭和天皇)、淳宮(雍仁親王)、高松宮(宣仁親王)が乗艦し観艦式を観覧、昼食を本艦で摂った[38]。式典では、「常磐」は「満州」と共に御召艦の後ろを航行した[39]。大戦終結後は練習艦任務にも就いた。 1921年(大正10年)9月1日、常磐以下日露戦争で活躍した各艦は海防艦(一等)に種別変更された[15][40]。 敷設艦大正時代において、日本海軍は新造の「勝力」と装甲巡洋艦改装の2隻(津軽、阿蘇)の3隻の敷設艦を有していた[41]。このうち「津軽」の老朽化が著しいため、「常磐」は「津軽」の代艦として[注釈 1]敷設艦に改造されることになった[16]。1922年(大正11年)9月30日、「常磐」は海防艦から敷設艦に類別変更[43][44]され、佐世保鎮守府籍とされた[18]。同年から1923年(大正12年)にかけて海防艦から敷設艦に改装された(3月31日に改造完成)[19]。後部主砲と副砲の一部、魚雷発射管などを撤去、機雷敷設軌条を装備、機雷500個を搭載した[6][16][45]。1926年(大正15年)には、機雷の連続敷設が可能なように、さらに改修された[46]。 敷設艦としての要目(改装時)は以下の通り。

機雷爆発事故「津軽」が廃艦ののち、「常磐」は連合艦隊付属となって敷設訓練などに活動した[46]。1927年(昭和2年)に入り、「常磐」は山東出兵支援のため青島警備の任務に就き、帰国後落ち着く暇もなく佐伯湾での連合艦隊訓練に協力することとなった。この時佐伯湾で訓練を行っていたのは第一水雷戦隊であったが、旗艦「龍田」が機関故障により修理に入ったため、「常磐」が臨時の第一水雷戦隊旗艦となって訓練に参加することとなったのである[47][46]。「常磐」は7月31日に佐伯湾に到着した[47]。 8月1日、この日は朝から機雷敷設訓練が実施された。従前どおりならば、訓練では模擬機雷を使用して訓練を行っていたのだが、ワシントン海軍軍縮条約締結以降、劣勢の量を質で補おうと、連合艦隊司令長官・加藤寛治大将の肝いりもあり[48]、実装備の兵器を使用して実戦に似せた訓練を強化することとなった[46]。敷設予定の五号機雷140個のうち、18個は火薬実装機雷だった[47]。機雷担当班は6班[46]ないし15班[48]に分かれ、一班あたり3個[46]から4個[48]の実装機雷が配分された。訓練は8時14分に中甲板において開始され[46]、各班は順調に作業をこなしていったかに見えたが、第一班と第三班の作業は絶縁不良などのミスにより上手く捗らなかった。訓練審査委員が集まって協議した結果、ミスのなかった実装機雷は炸薬を抜いて火薬庫に戻すこととし[48]、故障のあった3個の実装機雷は、それぞれを適当な距離に離した上で故障の発見に努めることとなった[49]。やがて、故障の復旧が一応なったとして訓練が再開された[48]。 9時39分[47][50]、件の3個の実装機雷の1個が突然爆発し、2分から3分毎に残る2個も爆発を起こした。周囲の委員や乗員は爆発でその姿を消し、現場の中甲板から火災が発生した[47]。また、爆風は上方あるいは下方へ突き抜け、下方へのものは防御甲板に達した[49]。この時、ミスのなかった実装機雷は、すべてが炸薬を抜ききっておらず、すでに抜いた炸薬は誘爆を防ぐため海中に投棄された[49]。「常磐」は火薬庫に注水の上、周囲艦船の協力の下に消火に努め、火災は10時38分に消火された[49][47]。その後の艦内点検の結果、自力航行可能と判断され、旗艦任務から外された上で修理のため佐世保に向かった[49]。 この事故により「常磐」は35名の死者(行方不明者を含む)と68名の重軽傷者を出した[47]。事故の詳しい原因は、当事者も現物も爆発で四散したため仔細は不明のままだが[48][49]、絶縁不良の状態のまま、何らかの理由により信管に電流が流れたものと推定された[47][49]。また、五号機雷の信管系統の仕組み自体に問題があると判断され[49]、五号機雷は安全装置が内包された構造に改められた上で五号機雷改一として改修された[47][49]。 一方で「常磐」の事故は日本の重巡洋艦の兵装にも影響を与えた。折りしも高雄型重巡洋艦が起工直前であり、また、すでに就役中または竣工間近の古鷹型重巡洋艦、青葉型重巡洋艦および妙高型重巡洋艦では、61cm連装魚雷発射管6基12門を中甲板に設置していた[51]。しかし、被弾した際に大損害を蒙る可能性が大きかったので、軍令部ではその対策の研究が重ねられていた所だった。「常磐」の事故をきっかけに、高雄型では魚雷兵装が61cm連装水上魚雷発射管4基8門にトーンダウンし、設置場所も中甲板から露天甲板に変更された[51]。また妙高型の魚雷兵装も高雄型に準じて改修され[51]、同時に次発装てん装置の設置や魚雷格納庫の防御強化が進められた[52]。 事故後の「常磐」は、以後約10年間の大半の期間を中国大陸方面の在外警備艦や予備艦としてすごした[14]。 南洋諸島1930年(昭和5年)になるとロンドン海軍軍縮条約が締結、日本海軍は旧式装甲巡洋艦2隻(阿蘇、常磐)の代艦として新型敷設艦の建造が認められたが、「阿蘇」の代艦として「沖島」が建造されたのみで、「常磐」の代艦は建造されなかった[11][53]。 1937年(昭和12年)頃になると、ロンドン海軍軍縮会議を脱退した日本は、南洋諸島の軍事要塞化を推し進め始めていた。1940年(昭和15年)5月1日、現役に復帰して第四艦隊に属していた「常磐」は巡洋艦「多摩」とともに第十八戦隊を編成、同年後半期に行われた訓練では、パラオ、トラックおよびジャルート環礁において実地訓練を行った[18][54]。10月11日、横浜沖で実施された紀元二千六百年特別観艦式に参列し、第四列に配置された[55]。11月15日には第十九戦隊(司令官:志摩清英少将、旗艦「沖島」)に異動[7][18]。日米間の緊張が最高潮に達した1941年(昭和16年)11月末から12月初めにかけて、マーシャル方面防備部隊に編入された「常磐」は、エニウェトク環礁とビキニ環礁に機雷を敷設した[56]。 太平洋戦争開戦時、南洋部隊(指揮官:井上成美第四艦隊司令長官、旗艦「鹿島」)麾下の「常磐」はクェゼリン環礁に停泊しており[57]、しばらくはクェゼリン環礁で待機していた。アメリカ軍は1942年に入ると、南方作戦の牽制とアメリカの士気の上昇を企図して、真珠湾攻撃から逃れて無傷だった空母群を最大限活用して日本側に手痛い反撃を与えようと活発に動き始めた。1942年(昭和17年)2月1日、空母「エンタープライズ (USS Enterprise, CV-6)」 を基幹とする、ウィリアム・ハルゼー中将率いる第8任務部隊[58]がクェゼリン環礁とマロエラップ環礁に対して攻撃を仕掛けてきた(マーシャル・ギルバート諸島機動空襲)[59]。この攻撃で第六根拠地隊司令官・八代祐吉少将が戦死し、指揮系統に空白ができた。8時40分、「常磐」艦長・富澤不二彦大佐は、「本職「マーシャル」方面防備部隊ノ指揮ヲ執ル」と打電。しかしこの時、第六通信隊司令・牛尾藤雅大佐も同内容の緊急電報を打電しており、マーシャル方面防備部隊司令官が二人出現する事態となった[60]。間もなく南洋部隊の差配により、牛尾司令がマーシャル方面防備部隊司令官となり、「常磐」は防備部隊の作戦に協力することとなった[60]。第8任務部隊機の空襲により、「常磐」は直撃弾1・至近弾3を受けて小破[7]。8名の戦死者と15名の負傷者を出した[61]。「常磐」は修理のため3月11日にクェゼリン環礁を出港し、3月24日に佐世保に到着して修理に入った[18]。 修理の後、「常磐」は水船を曳航して5月11日に佐世保を出港し、5月26日にトラックに到着[18][62]。6月6日付でマーシャル方面防備部隊に再び編入され、6月11日にはクェゼリン環礁に到着して[18]、マーシャル方面での行動を再開した[7][62]。 7月14日に第十九戦隊は解隊され[63]、「常磐」は第四艦隊附属となった[18][64]。8月17日から18日にかけてのマキン奇襲に対して増援部隊を送るためにクェゼリンとジャルート環礁イミエジの間を往復した後は、再びクェゼリン環礁で待機の日々が続いた[18]。1943年(昭和18年)5月1日、「常磐」は第五艦隊・第52根拠地隊に編入された[18]。5月5日にトラック行きの輸送船団に加わってクェゼリン環礁を出港し、5月9日に到着[18][65]。次いで海防艦「隠岐」が護衛する4526船団に加入して横須賀に向かい[66]、6月5日に横須賀に到着した[7][18]。6月13日から7月7日まで佐世保に滞在したあと、7月13日から18日まで舞鶴に停泊して整備を行う[18]。 日本近海 帰国した「常磐」は第五十二根拠地隊に配属され、7月20日に大湊に到着、同地を新しい根拠地とした[18][67]。大湊方面では主に、指揮下の掃海艇や駆潜艇、砲艇との訓練に従事した。1944年(昭和19年)に入り、日本海軍は本土決戦と近海でのアメリカ潜水艦の活動激化に備え、日本近海に機雷を敷設する必要に迫られた。すでに昭和18年5月から11月にかけては、黄海入り口に6,000個に及ぶ機雷を敷設[68]。続いて東シナ海に大規模な対潜機雷礁を敷設することとなったが、海上護衛総司令部からの提案に対して軍令部は当初、対ソ戦対策と効果の面で難色を示したが、船舶への被害増加に鑑みて実施に移されることになった[69]。しかし敷設艦として建造された艦の多くはすでに撃沈されているか、南方での敷設任務のほか輸送や船団護衛に従事していた。そこで旧式艦の「常磐」と、機雷敷設能力を持つ特設艦船が本土近海の機雷敷設作戦の主力として駆り出された。 1944年(昭和19年)1月20日、海上護衛総司令部は「常磐」、特設巡洋艦「西貢丸」(大阪商船、5,350トン)[注釈 2]、特設敷設艦「新興丸」(橋本汽船、6,479トン)および「高栄丸」(高千穂商船、6,774トン)とともに第十八戦隊を編成[7][18]。以後、東シナ海を初めとして対馬海峡、宗谷海峡といった日本近海および台湾海峡、黄海での機雷敷設作業に従事する。1945年(昭和20年)に入ってからは、南西諸島方面への緊急輸送作戦も行った。この間、4月14日には関門海峡東口で触雷して小破[7][70]。6月3日にも舞鶴湾口で触雷したが[18][71]、ともに損傷はしたものの自力航行は可能で、大事には至らなかった。6月、第七艦隊に所属[18]。 終戦直前の8月9日[18]、「常磐」は大湊で第38任務部隊(ジョン・S・マケイン・シニア中将)による空襲を受け(大湊空襲)、右舷前部に1発、左舷中部に2発、艦後部に1発の計4発の直撃弾と、4発の至近弾によって損傷[4]。「常磐」は浸水したものの、ビルジポンプで排水し続けた[4]。しかし、8月15日に終戦を迎え、乗員が艦を去っていくことにより排水作業ができなくなることから、8月15日中に艦の保全のために葦崎東方海岸に擱座し、曳船の助けを得て投錨して艦を固定した[4]。1946年(昭和21年)から1947年(昭和22年)にかけて解体された[12]。1900年初頭の旧式巡洋艦が敷設艦に改造されることは諸外国でもあったが、第二次世界大戦終結まで活用された例は、本艦のみである[16]。

年譜

艦長※『日本海軍史』第9巻・第10巻の「将官履歴」及び『官報』に基づく。

信号符字脚注注釈出典

参考文献

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia