|

反デューリング論

『反デューリング論』(はんデューリングろん、ドイツ語: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft(オイゲン・デューリング氏の科学の変革)は、1878年のフリードリヒ・エンゲルスの著作。哲学、経済学、自然科学、社会主義の全領域にわたってマルクス主義の世界観が包括的に叙述された。1880年に社会主義への入門書として作られた抜粋版パンフレット『空想から科学へ』のオリジナルにあたり『共産党宣言』や『資本論』と並ぶ重要な古典的著作である。 構成以下は目次による[1]。

沿革本書の出版の経緯は、本書にあるエンゲルスの序文に簡潔にまとめられている。 執筆の由来は、ドイツの二つの労働者党(アイゼナハ派とラッサール派)の1875年の合同に求められる[2]。両派の合同は普仏戦争の勝利を受けてドイツ統一が実現したということが契機となっている。ラッサール派はプロイセン王国を基軸に労働運動を展開するのが戦術であった。一方、アイゼナハ派はマルクスの指導によって反戦と国際主義の立場をとり、反プロイセン王国の立場に立って全ドイツの労働者の結集によって革命を起こし統一民族国家の実現させるという構想を持っていた。ドイツの統一によって党派的分立の根拠が一つ解消された両派は合同したのである[3]。 かくして、アウグスト・ベーベル、ウィルヘルム・リープクネヒトが率いるドイツ社会民主労働党とフェルディナント・ラッサールが設立してドイツ内の労働者党の最大会派となっていた全ドイツ労働者同盟が合同し、ドイツ社会主義労働者党が結成された[4]。1878年、ビスマルクの主導によってドイツ帝国で社会主義者鎮圧法が制定されたため、理論面での不一致は多かったものの、党勢維持の必要から共闘が不可欠となっていた[3]。 この未熟な段階の政党内で理論的影響を広げつつあったのが、ベルリン大学で私講師を務めていた視覚障害者のオイゲン・デューリングの学説だった。デューリングはカール・マルクスの理論を一つの仮想敵として位置づけ、暴力革命や中央集権制、計画経済の導入を否定して、プルードンやラッサールに似た独自の社会主義思想を作り出そうとしていた[3]。 また、デューリングは尊大な人物だったがゆえに、自らを「科学の完成者」として位置づけるようになっており、ライプニッツ、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルといったドイツの名だたる哲学者を中傷したほか、ダーウィンを誹謗し、サン・シモン、シャルル・フーリエ、ロバート・オウエンといった社会主義思想家を罵り、マルクスに対しても曲解をもって罵詈雑言を加えていた。 さらに、深刻なことにエドゥアルト・ベルンシュタインもデューリングの学説に影響を受け、ベーベルらにデューリングの著作を送り、ベーベルもこれに呼応してデューリングを支持することを『フォルクスシュタット』(独: Der Volksstaat)誌上で表明するなど、次第に影響力を強めていったのだ。 リープクネヒトは危機感を強めてデューリング批判の必要性をエンゲルスに説き、論文を執筆するように要請した[5]。エンゲルスも「彼のまわりに一つの派閥、すなわち将来別個の党になる中核を公然とつくりはじめた」ことに懸念を感じたため、デューリングを批判する論文を機関紙『フォルウェルツ』(独: Vorwärts)で連載した[6]。デューリングは多方面にわたって論説を展開させていたため、エンゲルスはデューリング批判を全方面に拡大させていく必要に迫られていった[7]。その結果、ウラジーミル・レーニンが語るところの「哲学、自然科学および社会科学の諸領域に属する最大の諸問題が究明され」、「驚くべき内容豊富なまた教えるところの多い書物」が完成した。これが1878年に出版されて『反デューリング論』(正式名は「オイゲン・デューリング氏の科学の変革」)となった[8]。 内容について『反デューリング論』の中心軸は弁証法的唯物論であり、自然科学から社会科学・人文科学に至る広範な科学領域における弁証法の適用の試みとなっている。 ウラジーミル・レーニンは、本書の位置づけを「最後まで一貫した唯物論か、それとも哲学的観念論のうそと混乱か、どちらかである。―これが『反デューリング論』の各パラグラフに与えられた問題提起である」と語っている。唯物弁証法が自然科学から社会科学に至る全領域にまたがる包括的な理論であることを立証することがその目的とされた。 序論においてヘーゲルの弁証法が総論として整理され、観念論の克服と唯物論への転換の重要性が指摘されている[9]。序論の後半部分はデューリングの野心と活動への敵意が表明され、彼の学説に対する宣戦布告となっている。 次いで、第一編では自然科学分野への関心に留まらず、法や道徳、真理、平等や自由といった精神哲学の分野に踏み込んだ見解を提示していった。第五、第六章において弁証法が宇宙の秩序とどう関係するかが、第七、第八章で有機体、生体の働きに弁証法がどのように現れているか、デューリングの科学についての理解が如何に不十分なものであるかが論じられている。 後半は道徳ならびに法哲学が論じられた。エンゲルスはデューリングの未熟な価値観を紹介しながら、道徳や真理は時代とともに歴史的に形成されるもので、固定的な万世不易の代物ではないと論じた。 最後に弁証法理論が紹介されている。ヘーゲルの弁証法が総論として整理され、弁証法の核心部分が提示されている。物質や生物の世界で弁証法がどのように展開しているかを例示しながら、弁証法が1)「量から質への転化、ないしその逆の転化」、2)「対立物の相互浸透(統一)」、3)「否定の否定」の三つの構成要素から成り立っていることを明らかにしたのである。弁証法と自然科学の関係性は『自然の弁証法』でさらに深く論じられていく予定であったが、エンゲルスがマルクス死後『資本論』の続編刊行の任に集中していたため、結局遺稿に終わった。エンゲルスは、自然科学分野への関心に留まらず、社会科学分野についての理論的考察を提示していった。 第二編では社会科学の領域に踏み込み経済学を中心に、デューリングが重視した「暴力」や「経済」という切り口から人類社会における政治、階級、奴隷制、国家、軍国主義が次々と論じられていく。私有制の発達から奴隷制や資本主義的階級制度の起源が論じられ、暴力による原初的秩序の形成というデューリングの見解が批判されていく。エンゲルスは、人類史における抑圧は経済システムの中核部分に存在する所有形態に起因するものであり、経済要因によって政治的支配の形態が変動していくという唯物史観の理論を紹介した。また、後半部分ではマルクス主義の骨格部分に当たる剰余価値論の紹介に充てられている[10]。 最後に、第三編では社会主義思想の登場と発展を歴史的理論的な側面から概説がなされている。サン・シモン、シャルル・フーリエ、ロバート・オウエンを取り上げ、思想の革新性と問題点を整理し、これらを空想社会主義として位置づけた。一方、産業革命の本格化に伴う資本主義の発達が進行すると、時代状況を反映する新しい社会主義の登場が現実になっていく。マルクスはヘーゲル主義から弁証法を批判的に取り入れ、唯物論と結合させることにより、唯物弁証法に基づく歴史理論―史的唯物論を確立した。エンゲルスは、経済学的アプローチから資本主義の盛衰と社会主義の到来の必然性をマルクスが論じたことにより、科学的社会主義がついに確立を見たのだと論じた[11]。 エンゲルスは、上述の歴史観を整理して「社会主義とはなにか?」という大衆の問題関心に応える章を追加した。『反デューリング論』はドイツ語だけであったのと、マルクスの娘婿で「フランス下院議員であるポール・ラファルグの要請によって、私はこの本の3つの章をパンフレットにまとめ、それをラファルグが翻訳して、1880年に『空想的社会主義と科学的社会主義』という表題で出版した」。これが『空想から科学へ』というタイトルで知られている著作である[12]。 認識論に関してエンゲルスは、自然と社会を論じるにあたって、前提とすべき思考の形態をデューリングが提示したのに倣って、認識論から議論を展開させた。そこでは、ヘーゲル的な観念論が批判され、ヘーゲル哲学を継承しているデューリングの世界図式論という抽象的な思考形態に対しても攻撃が加えられた。

エンゲルスは、世界は精神の産物であるとする観念論を拒絶し、精神こそが世界の産物とする唯物論に立つことを求めた。自分の思考に合わせて世界を恣意的に解釈するのではなく、世界を成り立たせている物質のあり方から思考の方法を見出していくべきであると論じ、デューリングに批判を加えた。世界は超越的な原理原則の支配の顕現ではないのである。ただし、物質の振る舞いには法則性がある。では、その法則性の根本は何であるのだろうか。エンゲルスは、弁証法にその答えを見出した。  弁証法は、古代ギリシアの哲学者ヘラクレイトスによってはじめて提唱された。ヘラクレイトスは、「すべては運動し、変化し、生成し、消滅する。……。万物は存在するとともに、また存在しない。なぜなら、万物は流動し、不断の変化、不断の生成と消滅とのうちにあるからである」と語った。万物流転の世界観である[14]。ギリシア人は洞察力に優れていたが、実証的な科学研究の方法論を確立できなかった。 科学的手法はルネサンス期に確立されたのであるが、この手法は解剖学的な観察と実験を伴って人間に確実な知識をもたらし、自然と歴史に対する理解は劇的に高度なものとなった。しかし、知識全体の統合は遅々として進まず、哲学はいつしか観念的で静止的な世界を想定したものへと変質していく。アイザック・ニュートンやフランシス・ベイコン、ジョン・ロックなど近代哲学者は変化を忘れ、繰り返しの規則性が支配する固定的な世界に世界の真理を見出す立場をとった[15]。エンゲルスは、こうした古典的な形而上学を「木を見て森を見ず」の立場と評した[16]。しかし、世界は変化と胎動を宿して展開する過程にその本質が現れる。イマヌエル・カントは恒星の星雲生成説を唱えて、太陽系に関するニュートン的な理解に生成についての疑問に応え、生成消滅の力動性を宇宙に持ち込んだ[17]。19世紀に入り、市民革命の時代に入ると、事物の力動性は自然と歴史を論じることにおいて重要な意義を持ち始めた。生物は自然の選択圧に抗して進化を遂げて出現し、そして環境変動による淘汰の結果絶滅を遂げてを繰り返しながら、生き残った生物種が生存能力を以前に増して高めていく、こうした進化という現象に注目して自然選択説を提唱したのがチャールズ・ダーウィンであり、対立と矛盾による世界の変動を論じることに注目したのがヘーゲルであった。

弁証法は対立と矛盾による世界の発展性に関する哲学的洞察である。上に対して下があり、生に対して死があり、電極にプラスとマイナスがあって、互いに矛盾をもち対立している。しかし、これらは一対の関係にある。エンゲルスは、弁証法は自然の現象を考える上で重要な観点を提供していると述べ、生と死を例えに生命現象から説明して見せた。

弁証法には物事の理解に筋道を与えてくれるが、ヘーゲルは観念論者で現実世界を「理念の産物」として解釈していた。とりわけ、ヘーゲルは歴史を自由を実現させるための闘争として理解していた。したがって、経済的観点や物質的利害は歴史から退けられ、人間は抽象的な正義のために生きると見なされた。ヘーゲル的理解は現実の一面に対する着目に過ぎず、深部を捉えようとする立場が弱いものだったのである。ヘーゲルの観点にあっても、自然は小さく循環しながら運動するつねに自己同一的な一つの全体であって、天体もニュートンが説くような永久不変のもの、生物もリンネが説くように不変であるとする認識に留まった。これに対して、エンゲルスは現代唯物論に関して科学史上の重要な地位を占めるものだと語った[20]。

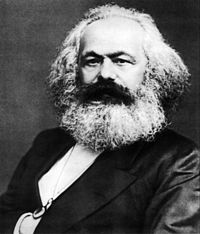

エンゲルスは、弁証法的唯物論を最後に現れた完成された唯一の哲学と見なしたのである。他は実証科学に取って代わられ、消滅する運命と宣告した。事実、産業革命の進展によってヨーロッパ経済が発展を遂げて階級間の格差が拡大すると、「理念」とその矛盾のみを語り、永遠不変の自己同一的循環を説くヘーゲル観念論の弱点が現れ、またフランスで発展した機械論的な素朴唯物論が硬直化して、共に腐敗を始めた。こうしたときに現れた人物がカール・マルクスであった。 自然哲学宇宙論について宇宙や物質の世界に論じるにあたって、デューリングの見解が批判されている。 デューリングは、宇宙はある時点に始まり、そして、いつしか安定する静止的な宇宙観を提示していた。宇宙には始まりがあるが同時に無限性を持ったものとして理解されたのだ。エンゲルスは、カントの『純粋理性批判』やヘーゲルの弁証法的な宇宙観の剽窃に過ぎないとデューリング批判をおこなった。

ここでの議論を要約すると、エンゲルスは宇宙を有限のものとして考え、始まりと終わりのあるものとして理解していたことが見て取れる。定常宇宙論を拒絶し、宇宙の進化を支持する立場を採った。時間と空間、すなわち宇宙誕生以前についてはこう語っている。

時間と空間には関係性があり、ともに宇宙の基本的な構成要素である。そして、時間と空間の始まりが、変化、すなわち宇宙の誕生を意味している。これがエンゲルスの宇宙誕生に関する見方となっている。宇宙誕生の最初の契機はなんだったのか?これは人類にとって今も最も重要な問いになっており、19世紀人のデューリングにとってもエンゲルスにとっても重要な問題となった。デューリングは定常宇宙論を支持し、自己同一的で「絶対的な安定」の世界を前提に宇宙を論じようとしていた。一方、エンゲルスはこうした考えをキリスト教の創造論の焼き直しで、単なる「児戯」と見なして糾弾した[24]。

エンゲルスは、力学や物理学の具体例を挙げながらも一貫して、「相対的な均衡」を軸に宇宙を論じた。 宇宙の誕生については、ビッグバン理論が登場する前に、宇宙の進化を支持し、宇宙以前にも均衡を破るエネルギー(運動)が存在することを示唆した。論証するのは困難であるが、量子力学的な観点から、仮想粒子の対生成と対消滅による相対的均衡という状態が宇宙以前にはあり、こうした相対的な真空状態のなかで量子ゆらぎが発生、ビッグバンの引き金となって宇宙が誕生したというシナリオを、数学や物理学の方程式ではなく、哲学的な思惟と物理学研究についての見聞から構築した弁証法的宇宙観で考えていたと見なせる。エンゲルスの言及を見ると、エンゲルスは物質とエネルギーの関係についても、アルバート・アインシュタインが「質量とエネルギーの等価性」を示す公式「E = mc2」を発見する前に、彼が物質とエネルギーを結び付けて考えようとしていたことも読み取れる[28]。ビッグバン理論や相対性理論につながるような観点がエンゲルスにはあり、エンゲルスは唯物弁証法的な宇宙観に基づいて、宇宙は量子的力学的不均衡によって弁証法的なプロセスから独りでに発生するものと見なし、外界からの「第一の衝撃」を要請するデューリングの超越論的な宇宙観を排斥しようとしたのである[29]。 進化論について  デューリングの生物学に関する見識は乏しく、彼はダーウィンの進化論を十分に理解することができなかった。 デューリングの自然哲学の科学的水準は低く、道徳的な観念を自然界に持ち込む情熱によって歪められ、その自然観は極めて稚拙なものとなっていた。デューリングは、生命現象について何も語れずの状態であったが、『種の起源』を執筆し進化論を唱えたダーウィンに反発していた。ダーウィンについて「彼はマルサスの人口理論を経済学から自然科学に移した、彼は動物育種家の観念にとらわれている、彼のいう生存闘争は非科学的なへぼ詩をもてあそぶものだ、さらに全ダーウィン説は、ラマルクからの借り物を引きされば、人間性に敵対せしめられた一片の野獣性なのだ、と」述べている[30]。 育種や畜産についていうと、イギリスは欧州における最先進国であった。イギリスには生物の形質に関する理解と品種改良の優れた技術が集積されていた。ダーウィンは育種家としての知識から重要な知見を得ていた。エンゲルスはダーウィンによる進化論を次のように概説している。

ここでの主張は、ダーウィンが育種家であったという経歴に対するデューリングの非難を学説の当否に関わる問題ではないとして一蹴するとともに、生存闘争は野獣的であるという見解に対して、植物にも当てはまる生存のための一般的な競争原理であり、種分化の原動力であることを指摘している。 一方で、デューリングは進化という生物現象を説明する理論をまったく提示できなかった。自己同一性という「絶対安定」の思想を保持し、生物種間に働く競争原理を「野獣性」として見ていたため生物進化を説明できず、学術用語が気に入らないと言って攻撃を加えるような不毛で不正確なダーウィン批判に終始することとなった。デューリングは、「進化」という用語を批判して「組成」と呼称するように要求したほか、道徳的な観点から「生存闘争」は「野獣性」であると反発したり、「適応」という言葉に意識的な過程が欠落していると語り、これに代わりインテリジェント・デザインで生物学的現象を説明しようと試み、理神論的な合目的自然観を擁護した。

以上のとおり、生物種の適応には自然環境に対する合目的性があるが、適応の合目的性は自然選択によるもので、意図的な計画の産物ではない、というのがダーウィニズムの見解である。進化の原動力は形質の偶発的な変異に依存しており、カエルもシロクマも体色を意識的に変じたわけではない。分子生物学以前の学問水準では、遺伝子の突然変異の仕組みに関する理解は進んでおらず、突然変異の仕組みは解明していていなかったものの、ダーウィンの発見により生物進化の中心的なメカニズムは理解されていた。遺伝子の物理的変異に起因する変化が結果論的に生物種に見られる競争と生存の優劣を左右し、個体の特性を種の形態へと定着させていくという淘汰のプロセスにより生物種の形質変化が促進され、種が形成されるということが明らかにされていた。進化のメカニズムは意識的で計画的なプロセスの産物ではなく、遺伝情報とタンパク質の組成との物理的な遺伝的浮動という非意識的な自然法則の産物であることが、エンゲルスによって再度強調させることとなった。 エンゲルスはデューリングのダーウィン批判の問題点をつぎつぎと指摘して反駁を加えていった。デューリングはダーウィンによる植物や動物、菌類やバクテリアを包含する巨大な進化系統樹の形成についても同様であった。デューリングは植物と動物とをまったく別の起源をもつもので、系統分化はなかったとする、中世に逆戻りしたような生物観を提示していたのである。エンゲルスは、こうした並行起源説もキリスト教への退行であるとして糾弾し、デューリングの生物学への立場を主観的で目的論的な自然観の旧来的な表現の焼き直しとして批判した[33]。 生命と生物についてデューリングは進化論ばかりでなく、生命現象や生物そのものについても正確な理解を持たなかった。 デューリングは、構造分化が進み高度化した種を「本来の生命」であるところの「真の生物」と見なしており、それ以外の生物に関して生命の階梯から除外する姿勢を見せた。エンゲルスはデューリングの定義に基づくと原生生物や環形動物、線虫、棘皮動物、原始的な脊索動物などが生命から除外され、それらの生物はすべて死んでいることになると指摘した[34]。 また、真核生物はすべて細胞を単位に構成されているが、この細胞構造もすべての生物の共通構造ではない。動物と植物での細胞構造の相違に限らず、生命は共通する基本形態に基づく論じるには極めて多様なものである。エンゲルスは原始アメーバやモネラ、ミル類と呼ばれる環状藻類を挙げているが、細菌などの微少生物も含めて生命を考察すると、デューリングの定義は不適切なものである[35]。 一方、デューリングは動物を神経系統と鋭敏な感覚知覚能力を備えた生物と定義し、植物を感覚の不備を特徴としていると定義し、先にも触れたが、植物と動物は全く異質の体系に独立して存在と見なしていた。この定義はデューリングの独自の定義ではなく、デューリングが批判の対象としたヘーゲルの自然哲学に由来している[36]。これに対して、エンゲルスは原生動物の一群に動物とも植物とも言えない中間的な生物の存在を指摘している[36]。植物は感覚をもたないというのは十分な理解ではなく、神経系がないため速度に劣るものの葉脈や維管束をつうじて物質をやり取りしながら情報を伝達しているため、外界に対して決して無感覚なわけでない。感覚は神経系が不可欠なものではなく、蛋白質のやり取りでも情報伝達は可能なのである。エンゲルスも指摘していることだが、ハエトリソウなどの食虫植物なども「まだ詳しくは確かめられていない蛋白体に結びつい」た感覚を持っているため、昆虫を巧みに捕えることができるのである[37]。  では、デューリングは生命をどのように理解していたのであろうか。その答えは「造形的形成をいとなむ図式化の媒介によって行われる物質代謝」と理解されている[38]。デューリングの解答は生命に関する点では正確なものであった。デューリングの生命観では、生命とは遺伝子とそこに含まれる遺伝情報に基づいて展開される代謝活動と解釈できるが、これは正しい認識である。したがって、エンゲルスはデューリングの批判ではなく、その不備を指摘することに専念している。生命の起源にまで遡ると、生命とは実はかなり複雑なものである。エンゲルスも生命の本質に関して、生命とは蛋白体の存在様式で、外部の環境から栄養素を取り込んで摂取し、エネルギーを作り出して活動と増殖、排泄をして、造形的な組織の形成をおこない、不断の物質代謝を続けていくことにあると理解している。蛋白体には生命を作り出すカギがあるというのが彼らの直感であった[39]。 デューリングの「造形的形成を営む図式化」、エンゲルスの「物質代謝をおこない増殖能力のある蛋白体」は、20世紀に入り、染色体内部のDNA研究によってようやく解明されていく。 1952年、アルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスは、バクテリオファージを用いて、DNAが遺伝物質であることを直接に確認(ハーシーとチェイスの実験)し、これによりDNAが遺伝物質であることが決定的になる。翌年、1953年、ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリックがDNAの二重らせん構造を明らかにした。 また、初期の生命に関しては蛋白質の化学的な合成の結果として現れ出たものだというのがエンゲルスの見解であった。一方、デューリングは生命の起源を宇宙的な意志の産物と語った。デューリングの生命の起源に関する言及はエンゲルスから見て「逃避」でしかなかった。ソ連の科学者アレクサンドル・オパーリン以来、生命の化学進化説は発展を続け、1953年、シカゴ大学ハロルド・ユーリーの研究室に属していたスタンリー・ミラーの行なった実験「ユーリー-ミラーの実験」が行われるなどアミノ酸の化学合成が試みられたほか、多数の仮説の提示が現在もなされている。 精神哲学真理と道徳についてデューリングという人物は、ニュートンの万有引力の法則やカントの道徳理論に影響を受け、世界には永遠不変の「真理」があると固く信じていた[40]。 加えて、デューリングはこれら「真理」を発見できる人間の思考には至上性があり、道徳はこうした「真理」と思考の至上性の顕れとして理解していた。しかし、歴史を紐解くと不変の「真理」や永続的な道徳的価値観というものは存在しない。また、人間の思考には歴史的な発展の道のりがあって、地上に君臨するような特別の至上性はない。科学的事実についての真理はありえるが、個々の自然的社会的事象に関する法則性とその特性の理解というのが実際の形態で、仮説の提示とその立証の過程、解明されるに至る学問的背景が存在している。科学的事実は観察や実験の結果に関する報告から作り出されるものである以上、抽象的な意味での「真理」ではないのであって、既知の知識というものは後代の研究者によって反証される可能性も含んでおり、至上性を主張して永遠に君臨できるものでは到底ない。デューリングの科学観は非学術的な立場に立つものであった[41]。 科学的知識には、個々の学問領域の独自性から研究手法が異なり、専門性に由来する「知識の特性」というものがある。 第一に、天文学や物理学、化学の領域では物質の特性に応じた固定的な法則性が存在し、その法則が大きく変わることはないため、永遠不変の法則というものが存在しえる[42]。しかし、人間の思考には歴史的な向上に紆余曲折があり、天動説のように誤謬と偏見によって物事の実態とは異なる観念に支配されることは往々にして存在しているため、知識の相対性ゆえに限界にぶつかることがある。また、エンゲルスも指摘しているが、数学理論にも大きな革新や物理学にも力学現象に関する理解の仕方が変化することがあるため、当然ながら知識の絶対性や至上性というものはない[42]。第二に、生物学では諸現象の連関関係が複雑で、単純な反応の法則性の探求では全体像を把握するのは難しい面がある。実際に、進化論は生物学上の最大の発見となったが、単一の理論に収れんするのではなく多様な学説を生み出していったように、一つの事象についても単純化は困難で理論化には長い時間と活発な学術論争が必要となる。医学の場合、問題の複雑さと困難さはとりわけ顕著で、単純に学術的な結論を得るのは容易なことではない[43]。第三の歴史学、社会学、経済学など社会科学ではさらに単純化が難しくなる。歴史学について言うと、歴史に関する永遠不変の真理を得ようとすると意味を含まない年表的な事実の羅列へと転落してしまうであろうとエンゲルスは語っている。歴史的事象に関する論議は、複数の視点に基づいて様々に論じることを通じ多角化していく傾向をもっている。社会変動の法則性を重視する社会学にも視点の多角化による理解の深化の余地は多く、一知識や一見解に絶対性も至上性も認めることはできない[44]。 結論的に、学術研究はいかに優れたものであっても、後世の世代による研究の余地がつねに存在しており、先達の研究を批判的に乗り越えて深層に迫っていくことが学問の向上につながっていると考えられる。デューリングの学問への姿勢はこうした基本的な前提を軽んじていると見なせる。エンゲルスはデューリングらによる知識の極端な単純化と絶対化を危険視したと言える。 これは道徳に関しても同様である。道徳は民族と国家を超えて普遍的に存在して、無条件に通用する絶対的なものとして理解されている。しかし、歴史的・文化的な背景が異なる国々は慣習がことなり、当然ながら道徳も異なる形態をもつ可能性は十分に存在する。また、同じ国と地域でも時代の変化によって道徳観が変化していく例は大いにあり、「本当の真理は決して変化することのないもの」とは言い切れないのである[45]。このことは階級間についても言えることで、エンゲルスはこう述べている。

この点については具体的な歴史的事例を参考に検討してみよう。 古代のユダヤ人の世界では、エルサレム神殿において犠牲獣を神に捧げることが真の道徳とされていたが、これは階級道徳の典型例である。イエス・キリストが登場すると、こうした富裕な特権階級にしか不可能な儀式は旧来的な階級道徳として批判され、魂に基づく祈りと同胞に対する無私の隣人愛が、神に対して真に価値ある犠牲と位置づけられ、キリスト教のもとに道徳の革新が図られた。また、日本の武家社会では家社会の倫理観が支配的で、女性は子供を産むことが唯一の存在価値とされ、男性は出世や同盟などの利害で妻を捨てても良いとされており、男性も女性も主人と家に忠実であることが道徳的とされた。しかし、近代にはいると女性の地位は向上し、女性は子供を養育するパートナーであり、産業社会の一員としても働くことが期待された存在へと転換し、一夫一婦的な夫婦間道徳が支配的となっている。このように、キリスト教にも核家族的な道徳にも同時代の経済的社会状態の反映が見られ、エンゲルスの言に基づき、現在なお「われわれは階級道徳を超えるところまではいっていない」というのが道徳の真実であると理解するのが正確であろう。 「平等」について「平等」という観念に関してデューリングは、たとえ話を活用して人間の平等性を論じる「平等論」を説いた。それは「二人の人間」の寓話を手がかりに、社会を形成するには二人以上の人間が必要で、これらの人間間における相互の権利と責任の平等性が必要であり、「二人の人間」の意志は平等であるべきだとする古典的な手法に基づく議論であった[47]。 これに対して、エンゲルスはデューリングの手法が観念論に基づくものであるとして批判を加えた。エンゲルスの「平等論」は、平等を要求して展開される階級闘争から紐解こうとした。エンゲルスは平等を社会的な問題として捉え、これは具体的で歴史的に解明するのが正しい科学的な手法であると見なした。エンゲルスの「平等論」は要約すると、ブルジョワ階級による市民的平等を要求する運動と、プロレタリアート階級による経済的平等を要求する運動とに区分して、これらを科学的に俯瞰しながら議論を展開させる歴史学的な考察であった。 古代の社会では「平等」は、自分が属したポリス内で同胞である男性市民同士の平等に過ぎないものだった。戦争で獲得した奴隷は市民階級のもとに隷属しており、「平等」は奴隷制を前提に存在していた[48]。中世のヨーロッパ社会では王権の確立とともに封建的な身分制度が発達し、こうした社会での平等はキリスト教が原罪を科された人間の神のもとでの平等が唯一のものであった[49]。 しかし、中世社会はその内部に近代的な平等観念の担い手たるブルジョワ階級の形成を準備しており、産業や貿易の発達、新大陸の発見と開拓、ルネサンスの到来とともに新しい「平等」が確立していく[50]。それが市民的平等である[51]。ただし、こうした平等観念がただちに世界の変革者になることはなかった。ヨーロッパ社会は新大陸から流入する金銀によって大きな変動期を迎え、産業的で経済的な社会変動のもとに変革されていくことになる。新興の商人層と農村の手工業者は中世都市のツンフト的特権に挑戦し、中世的封建秩序に抵抗してこれを解体し始め、ブルジョワ階級による市民社会を形成し始めた[52]。新興階級は自由に商品取引するブルジョワジーへと変貌を遂げ、耕地の囲い込みで発生した大量の余剰労働者を法律上平等な契約によって雇用して工場で使役するようになる。こうして産業革命によって確立した工場制機械工業の土台のもとに資本主義経済を形成していった[53]。 だが、近代にはいって経済的には市民社会の時代になっていても、政治的には依然として封建的な絶対主義国家が存在していた。この絶対主義を打ち倒したのが市民革命である。清教徒革命、名誉革命、アメリカ独立革命、フランス革命はすべて絶対主義国家に対するブルジョワ階級の市民的平等をめぐる階級闘争の産物であった[54]。一方、ブルジョワ階級中心の国民国家は内部に近代産業の担い手であるプロレタリアート階級による次なる平等の要求に直面する。それが経済的平等の要求である。プロレタリアートは階級社会の克服のために、階級そのものの廃止を要求している。資本家階級の資本を平等な共同所有に移管することによって国有化と計画経済の導入を図り、経済的平等を達成させていく[55]。 このように、エンゲルスは「平等」観念というものを歴史過程を踏まえて社会的に捉えることにより正確な理解に到達しえるものとして理解していたのである。「平等」は歴史的な経過を辿って発展していったものであって、当然ながら永遠不変の真理ではないし、前世紀の解釈を根拠にして「平等」を正しく捉えることはできないということなのである[56]。 「自由」と「必然」について

弁証法についてデューリングは論理学の基礎を矛盾を認めないということに見出し、弁証法を「背理の思想」と見なした。 「定立された矛盾ということ自体が背理の骨頂なのであり、現実世界に矛盾というのは起こり得ない」というのが弁証法に関するデューリングの評である。エンゲルスは事物の静止状態ならば矛盾は発生しないと語っている[57]。しかし、それは伝統的な形式論理学のなかでの話であって、事物を運動、変化、生命、交互作用のなかではこういった見解は通用しない。一方が真ならば、他方が誤りという関係では片づけられないというのがエンゲルスの見方であった[58]。 エンゲルスは、デューリングの見解に対して常識の範囲では形式論理学の手法が真実であり得るが、複雑な問題については弁証法を通じて答えを探るべきだと主張した。エンゲルスは弁証法を矛盾と相克による運動性の思想と位置づけ、現実世界の成り立ちと展開を説明づける原理であると立証しようとした。そして、弁証法は三つの構成要素、1)矛盾(対立物と統一と闘争)、2)量から質への転化、3)否定の否定から成り立っていることを示した。 エンゲルスは矛盾について説明する際、分かりやすい例を示した。微積分を例にとり、微分の手法では直線も直線も限りなく短く線分を取れば直線も曲線も限りなく同一のラインに近接していくと語った[59]。さらに、生理学も二度目となるが、生命を支える新陳代謝が一例として紹介されている。多細胞生物では身体を構成する細胞は作られては死にを繰り返しており、細胞レベルの死の連続によってその生命活動を支えている。事実、骨も造骨細胞によって作られては破骨細胞によって壊されることでその強度を保ち続けており、体を構成する細胞が入れ替わっても同一の個体とその人格を維持している[60]。これは矛盾にも見える弁証法の現実世界での実例であるとエンゲルスは考えた。エンゲルスは矛盾した個々の死が生命という全体の統一を実現させている点に着目し、生命の過程をはじめ世界の諸現象を矛盾からみることが重要であると再度強調している。 次に、デューリングは量から質への転化については「ヘーゲルの朦朧観念の一つ」として一蹴した[61]。エンゲルスは水の凍結と蒸発という身近な化学現象を指摘して反論した。水は標準気圧の下では0度で凍結して100度で蒸発するが、温度という量的な変化は水の相転移という質的変化をもたらす[62]。また、脂肪酸系列の化学物質は化学式CnHmCOOHで表されるが、これらはnの原子数が量的に増えると、化学的な性質が変わっていく。n=1ならば蟻酸、n=2ならば酢酸、n=3ならばプロピオン酸といった具合で、各々沸点と融点が変わるのだが、分子量が大きければ沸点と融点が高くなり、メリシン酸C30H60O2では80度で融解し、沸点はなく決して気化しない性質がある。これらは化学における量から質への転化の具体例と言える[63]。 エンゲルスは社会科学の分野でも事例を提示している。 カール・マルクスは『資本論』第四編「協業、分業、マニファクチュア、機械と大工業」の分野において、投入した労働者の数を増やして分業体制を構築すれば、一人の労働者が商品を作るよりもはるかに高い効率性でより多くの商品を作ることができることに言及している。エンゲルスは分業による生産性向上も量から質への転化の実例であると指摘した[62]。さらに、軍事に明るいエンゲルスは近代戦争の例を参考に、ナポレオンは兵力と組織において練度に優れるマムルーク騎兵との戦いについて、一対一ならばマムルークが圧倒的に強く、フランス3対マムルーク2で互角となり、300対300ではフランスが優位に立ち、千対千ではフランスが圧倒的に強いという状況になったことを指摘していることを紹介している。エンゲルスは兵数を揃えて組織することでナポレオンがマムルークを打倒したことは量から質への転化を達成して勝利を得た実例であり、弁証法的手法を戦術に応用したことでナポレオンはエジプト遠征で戦果をあげたのだと語り、デューリングの論法は自分をナポレオン以上の存在であると高ぶる思い上がりに過ぎないと評した[64]。 最後の「否定の否定」について、デューリングはマルクスを訳のわからない「個人的であり同時に社会的である所有」という理論を提唱していると主張した。しかし、これはデューリングによる誤った引用による早合点の産物であって、『資本論』第二十四章第七節「資本主義的蓄積の歴史的傾向」での実際の文脈に従うならばその内容は大きく異なる[65]。 まず、イギリスにおいては資本主義発達の前史に労働者が自己の生産手段を個人所有しているマニュファクチュアによる小経営があるが、産業革命が起こり経営が大規模化していくと、まずマニュファクチュア的な小経営が否定される。同時に囲い込みによって農民人口が都市へと流出すると労働者階級の形成が進展し、労働者は大規模な工場制機械工業のへと集中独占された個人的所有のもとに労働力として組み込まれていく。所有形態の最初の否定によって資本主義経済が発達、経済システムの革新がもたらされて労働生産性の飛躍的向上が実現していく[66]。 最後に資本主義が否定されていく。資本主義崩壊の前夜に関して『資本論』ではこう述べられている。

経済格差の克服を提唱した社会主義革命が私的所有を廃止して集中独占された社会的所有のもとに再編し直すことで資本主義経済の諸矛盾が解消されていく。このとき生産性が向上した生産体制と最新設備の整った工場、優れた技術と知識を利用して、人類が抑圧のない新たな経済的段階へと発展していく弁証法的な道筋があるというのがマルクスがいう「否定の否定」の論理であった。 デューリングの見解と異なり、実際には「諸個人の分散的な私的所有」が否定され、「資本主義的な私的所有」となり、これがさらに否定されて、社会主義的な「社会的所有」へと発展するという内容の歴史的な見解となっている。 エンゲルスは、身近な事例から「否定の否定」を示す事例を次々と紹介した。

上記の1)植物の例、2)昆虫の例、これに続き、3)地層の形成における岩石の破砕と堆積、4)数学における微積分の例、5)歴史や思想の例、ここではルソーの社会契約論を事例として紹介している[69]。 経済においても「否定の否定」は重要な変革の原動力となる。農業生産増が生じると、生産様式の変化が生じる。共同所有が否定され、そこから私有への移行を促して農耕の高度な発達がもたらされる。しかし、生産量の増大が限界となったり単作が進展するなど農業構造が変質すると生産様式が桎梏となっていく。すると私有が否定されて、共同所有に転化する社会的要請が強くなっていくという現象がみられた。 →詳細は「唯物弁証法」を参照

経済学経済学とは マルクスとエンゲルスによる科学的社会主義の思想は、経済学の理論研究とともに体系化された。マルクスとエンゲルスが経済学に着目したのは、資本主義経済とその運動法則から社会主義革命による移行の必然性を考察することに科学的根拠を示そうとしたためである。 経済学の対象となる経済活動は生産と交換によって行われる。ただし、交換も生産に依存するものである以上、生産から議論されねばならない。だが、生産力は石を使うのか鉄を使うのかといった技術や道具などに量的な制約を受けており、生産力はその歴史的な発展段階に依存しているため、歴史的な側面から議論しなければならない(史的唯物論)[71]。また、同時に人間が生産活動を社会的に展開させる際、人々は奴隷主と奴隷、封建領主と農奴、資本家と賃金労働者といった階級のもとに生産をおこない、身分や階級の秩序によって生産関係を組織していった。こうした社会的関係のもとに生産様式が成立し、古代では奴隷制、中世では封建制、近代では資本制の形態を取っていた。したがって、人類社会の発展の歴史とは支配するものと支配されるものからなる生産様式の経済発展段階説と言ってよいものである。この支配関係の政治的機構が国家であり、国家の興亡の歴史も生産様式の盛衰を反映する形で展開していく[72]。 一方、分配もまた生産様式の発展による生産力の増大に依存している。デューリングは分配を正義によって決定されるものと見なし、社会主義を「ふたりの男」による平等論といった聖書的な物語から噤み出される永遠不変の道徳的真理として考えたのであるが、マルクスとエンゲルスは経済力学による歴史発展法則の産物として捉えようとした[73]。  原始共同体では生産力が低く、共同体のなかで共同で生産して共同で消費する以外に生きる道はないため、こうした共同体は原始共産制と呼ばれる平等な分配を前提としている。しかし、新石器革命によって農耕を開始して農業と牧畜が導入されると社会は生産力の増加を促していく。すると、土地の所有というものが生産活動の要をなすようになり、大土地所有者が奴隷を使役して生産をおこない、奴隷を生かす最低限の食糧分配をともなう不平等な分配関係を作り上げた。水車が導入されたり優れた犂が発明されると、生産力が増大して古代奴隷制に基づく生産様式と相容れなくなり、奴隷制の生産様式は生産力の桎梏となって分配も阻害していき、奴隷戦争や黄巾の乱など奴隷の反抗が相次ぎ西ローマ帝国や漢帝国などの古代国家の滅亡をもたらした。こうした古代末期の混乱の中から、水車や農具、土地を所有する封建領主と土地に根差して年貢を納める農奴の封建的関係が成立して封建国家の時代となっていく。 中世封建制は新大陸の発見、三角貿易の確立などにより崩壊の道を歩み始め、フランス革命によって封建的特権の廃止が廃止されるなどの革命の動乱のなかで国民国家が形成されていく。名誉革命によって立憲的議会政治が確立されていたイギリスでは、蒸気機関が発明されミュール紡績機や力織機が導入されて生産力が高まると産業革命が始まり、工場を所有する資本家とそこで労働する賃金労働者が登場して、資本家による資本の集積と賃金分配の時代となっていく。不平等な分配関係は資本主義経済のもとでも存在するが、分配は依然として経済発展の段階に依存している。経済発展を通じて生産は増加して文明は豊かになっていくが、一方で資本の集積も進展して支配力が強化され、他方で大都市に無産大衆が集積されることで、平等な分配を要求する声は高まっていく。 エンゲルスは、空想的社会主義者やデューリングのような人物による個人的で道徳的な憤激は経済変革の兆候を示すに過ぎず、変革の科学的根拠を提示するものではないと考えていた。むしろ、平等な分配の要求は経済法則によって展開される歴史過程とともに主張されるもので、経済学を通じて平等な分配の可能性を論じることが重要だと見た。 経済学はアダム・スミスにその発展の基礎をもつが、『国富論』に代表されるブルジョワ的な古典派経済学は封建制や重商主義に対する批判で始まり、資本主義経済の生産と分配の必然性を強調するものとして成立した。これと同様に、資本主義的生産と交換の構造的問題点を指摘し、資本主義の否定的側面を強調する批判が登場してくる[74]。この資本主義批判が要するに社会主義である。エンゲルスは資本主義に対する社会主義的批判の興隆を次のように描写した。

マルクスは、経済学を生産様式の発展の歴史を経済法則から読み解り、資本主義の内的な矛盾にその「歴史性」を捉えて、崩壊の契機を科学的に突き止めるということが目的に定めた。そして歴史的に最適な生産と分配のあり方を考察して、「社会のすべての成員に生活と彼らの能力のための自由な手段を確保するために計画的な協働をおこなうように組織された社会」、共産主義社会が成立する法則的な必然性を論じるということがマルクス経済学・科学的社会主義の方法論なのである。 歴史における「暴力」人類史は暴力に満ちている。 これは言うまでもない自明の事実であるが、デューリングは観念論によるアプローチから人類史を考察しようとした。彼は道徳論から暴力を否定する立場を取り続け、政治、経済、社会を道徳的観点から論じようと試みた。また、「本源的には政治的暴力に求めるべきであって、間接的な経済に求めてはならない」、「政治状態は経済状態の決定的原因」とするヘーゲル的な原則を提示し、経済に対する政治の優位性を強調した。さらに、ロビンソンとフライデーという神話上の「ふたりの男」を再三登場させ、ロビンソンがフライデーを剣の力(暴力)によって隷属させ、奴隷制を開始してこれにより人類社会に最初の政治状態(文明)が生じたのだと主張した[76]。 デューリングは、人間社会の基礎として「自然に対する人間の支配」には、「人間による人間の支配」が必要であると論じた。しかし、人類の出発点に位置する原始的共同体にこうした支配力は必要だったのだろうか。 エンゲルスは、デューリングの主張は一足飛びに「大土地所有者による政治的支配」に答えを求めていくが、実際の人間社会の歩みはデューリングの見解とはかなり異なっている[77]。理由は以下の二点である。第一に、土地の大小にかかわらず、「人間による支配」の現れとなった農業が自然力を克服するどころか、未だに天候に左右されるものであって、人間による土地所有は、原初段階から現代に至るまで未だに自然力を克服していないということを指摘している[78]。第二に、大土地所有は原初的な所有形態ではないという点にある[79]。デューリングは、権力の源泉は大土地所有にあると主張したのだが、この主張の根拠は人間社会の原初段階(石器時代)には存在しえない。エンゲルスはデューリングが強調する大土地所有は「自然に対する人間支配」の根拠にならないと一蹴した。原初的な土地所有は、部族的村落的共同体による所有が一般的であって、個人による大土地所有が原初からある地域は地球上どこにもない[80]。 エンゲルスは支配の社会的関係の起源は未開的部族社会から論じられるべきだと主張し、やはり社会の歴史的変遷―社会史にその答えを求めた。 エンゲルスによる暴力・権力の起源は以下のとおりである。新石器時代に人類が小麦を育成して食糧調達を図る新石器革命が発生すると、人類社会は至る所で自然と闘争していく。ただし、人類は個人で自然と格闘したわけでなく部族共同体の力で農耕を開始していくのであって、農耕という共同体利益のために社会には法的秩序が形成されるようになった。やがて部族共同体とその首長に社会的活動とその機能―「訴訟の採決、越権行為の抑制、水利の監視、宗教的機能」が付託され、国家と王権を樹立する基盤となっていく[80]。この後、社会は大きな変化を経験する。

農業の発達によって次第に社会が富裕化していくと、古くからの土地の共有制が切り崩されて私有制が始まり、個人の土地所有の独立が可能となった。それと同時に戦争捕虜になる奴隷の供給によって土地所有者が一人または二人の労働力を雇い入れる道が開かれ、奴隷制が開始される[81]。土地所有の拡大は戦争と奴隷制を生み出して暴力の使用を拡大させていくが、奴隷制とともに国家の形成を促していく。奴隷制の出現によって社会的分業が確立され芸術や哲学が登場し、それとともに古代ギリシア文明が繁栄を見せ、ついにはローマ帝国が出現するという経過で地中海世界に西洋文明の基礎が築かれた[82]。文明誕生の契機には私的所有権の制度化が存在する。 一方、デューリングは暴力を絶対悪と主張するが、絶対悪の暴力が歴史を変革させる力に転化することも事実であると、エンゲルスは指摘している。

ここでは、暴力は歴史の起点ではないが、歴史の転換点をつくりうるということを語っている。 デューリングは、暴力が人類史の初期に登場して社会を根本から歪めて奴隷制度を樹立し、その後の歴史の歩みを悲劇的なものに変えてしまったと主張する一方で、暴力革命による歴史の変革を否定する矛盾した立場を取っていた。実際、アメリカ独立革命やフランス革命といった歴史的事件も暴力革命であったが、デューリングは歴史に事実を求めるのではなく、主観的な道徳心を持ちこもうとしていたのである。こうしたデューリングの道徳主義や観念論に対して、エンゲルスは科学的視点で人類社会を捉えるべきであると論じ、人間の隷属を「直接的な暴力」ではなく、根底に非直接的な支配システム―「私有財産制度」があると指摘した。 エンゲルスは、人類社会を社会たらしめている「制度的な暴力」を経済力、政治力、軍事力に三分して分析していった。 奴隷制度の起源デューリングは人類史の原初的段階に奴隷制の形成を想定したが、エンゲルスは奴隷制を人類史の初期段階で出現した制度ではないと語った[84]。 奴隷制度の発達には、奴隷の生活資料を確保して彼らの必要を満たすために発達した商業が必要なため、生産と商業による富の集積が一定レベルを超えて向上し、文化的発展に先だって経済発展が先行する必要があった。奴隷制度を根拠づける文化の高度な発達が法体系や奴隷を抑圧するための軍隊といったものは、商業によって奴隷を維持するだけの経済発展のレベルに到達してから発達したものである。奴隷制度は農業や商業が発達して経済的に発展を遂げた高度な文明の段階に入らなければ運用しがたい社会制度であり、人類史の始まりから突如暴力的に開始した制度ではなかったのである[84]。 エンゲルスはこれらを具体的に検証している。古代ギリシアのポリスやローマ帝国の奴隷制やアメリカ南部諸州の黒人奴隷制が大商業に支えられていたことが具体例として挙げられる。 古代ギリシアのポリスはペルシア戦争時ではコリントで46万人、アイギアで47万人で各々のポリスで凡そ50万人程度の人口を有しており、自由人一人に対して十人の奴隷を所有していた。その後に続くローマ帝国は地中海の覇権を掌握してエジプトを通じて南インド・パーンディヤ朝とも交易をおこなっていた。ローマ帝国はこうした商業の高度な発達によって強固な奴隷制度を確立し、その結果、首都ローマは100万人の人口をもつ史上稀にみる世界都市へと発展していった。また、エンゲルス自身が深く関与していたことだが、19世紀のアメリカ黒人奴隷制はミシシッピ川流域の綿花地帯で発展し、大英帝国の綿工業と経済的に結合して維持された制度で、一方で商品作物のプランテーション農業が発達せず国際貿易体制との連結に失敗した北部諸州では奴隷制度は次第に採算が合わなくなり、さらに保護関税による代替産業の発達、つまりアメリカの工業化過程によって黒人奴隷制は放棄されていった[85]。  デューリングは、「所有」の関係を「同胞を生活資料から締め出すだけではなく……奴隷的労役をさせるために人間を隷属させることを土台としている支配形態」と定義した[86]。 エンゲルスにとってこの定義は本末転倒の体をなしている。人間を隷属させるには生活資料から締め出すのではなく、むしろ生活資料を与えることで受益者に労役を課さなければならない。所有にともなう支配関係には、奴隷を食わせるだけの生活資料を持つこと、つまり資本の所有が必要である。そして、デューリングのいう隷属とは、生活資料の提供・資本投下の結果として経済的に従属して不作期・不況期に生活資料・資本から排除されていく、そういった格差の結果にすぎない[86]。隷属は非暴力的な資本の所有関係に由来しているというのがエンゲルスの見解である[86]。 奴隷の調達は暴力的におこなわれるが、古代奴隷制の場合はギリシア人の台頭やローマ帝国の出現による地中海からインド洋に至る交易圏の確立にはじまり、同時に奴隷制度を維持して発展させるのに商品経済の発達が背景にあった。また、黒人奴隷制の場合、奴隷貿易による黒人奴隷の供給は、大航海時代の三角貿易の確立とともにアメリカ南部諸州が個々の農場における労働の結果を集積して、農業の大規模化を達成したことで支えられていた。奴隷制度の確立に先行して環大西洋経済圏で資本の本源的蓄積と呼ばれる経済や産業の発達が進展し、それによって農園主が奴隷の生活資料を調達できる経済レベルに到達したことが重要なのである。 エンゲルスはこうした奴隷制度の根底に私有制に基づく経済システムがあり、強奪と暴力の結果として出現したものではないと語っている。 私有の起源は、原始共同体内での生産力の増加によって、労働から平均以上の財産を所有できるだけの経済の発展にある[86]。作物の商品化の進展、貨幣経済への移行、商品交換の拡大と利益追求の結果、商業が発達し、貧富の格差が発生したことが背景にある。土地の共有制が切り崩されていくことに起因して、総有制の共同体が分割地農村の社会へと移行する社会変動を伴った現象であった。より重要なことは、経済システムの発達が大規模な社会変動を促して歴史を変革していくことである[87]。 十九世紀のアジア諸国は伝統的な家内制手工業によって産業を維持し、モンゴルや満州族の征服を受けてもなお伝統を守っててきたが、東洋は西洋列強諸国による開国要求に屈して工場制機械工業の進んだ西洋の産業によって切り崩され、半植民地化と大規模な再編の歴史を歩んだ。暴力による開国があったのは事実であるが、開国後に中国が半植民地化されたのは国際経済システムに組み込まれたためである。 エンゲルスはこれらの事例に言及し、「暴力は所有の状態を変えることはできるが、私有そのものを生み出したわけではない」ことを論じた[88]。同時に、奴隷制は暴力に基礎があるわけではなく、商業に基礎づけられていることを明示した。 資本主義的階級制度ブルジョア資本主義の形成において、所有は暴力的に確立されたであろうか、ブルジョア資本主義は政治的に確立されたものだったのだろうか。デューリングの見解では暴力的に階級制度が形成され、政治によって不正に構築されたと説かれているが、エンゲルスの答えは否であった。「奴隷的労役をさせるために人間を隷属させる」近代的な賃労働体系も暴力や暴力的所有によるものではない。これについては「資本の蓄積過程」第二十二章「剰余価値の資本への転化」でのマルクスの分析から読み取れる。

以上、マルクスとエンゲルスが主張するように、資本による労働の剰余価値分の搾取には暴力は一度も介在し得ない。 資本主義経済の下では、資本家による巨大な富の独占と増え続ける無産階級が同時に生じ、十年毎に繰り返される景気循環にともなって恐慌が人々の生活を直撃するが、これらの社会的事象についても政治的暴力の帰結ではない。また、労働者は労働力を資本家に売却して、代わりに資本の貸付を受けて機械をはじめとする生産要具を用いて商品を生産するが、労働者が作った生産物は資本家に属しており、売り上げのすべてを生産コストと労働者への賃金に割り当てるわけではない。資本家は、資本の補填分として剰余価値を搾取して利潤を膨らませて資本を増強させる。資本主義経済では資本増殖過程といえる回転がおこなわれるが、万事が経済法則の結果である。エンゲルスは、デューリングが語る「暴力的所有」は経済法則に関する無理解を隠蔽するための空文句であると非難した[91]。 ブルジョワジーの発展史においてもエンゲルスはデューリングを批判した。デューリング説に従い「政治状態が経済状態をつくりだした」のであれば、ブルジョワ資本主義は貴族的封建主義の産物でなければならず、歴史と相容れないと語った[91]。  フランスでは、ブルジョワ階級は第三身分とされ、第一身分の僧侶、第二身分の貴族のもとで支配され、特権階級に対して貢租を納めねばならない被支配階級に属していた。ブルジョワ階級はフランス革命において封建的特権の廃止を闘争によって獲得し、イギリスでは産業革命がはじまり、貴族とブルジョワ階級が婚姻や政治的提携を通じて結合しながら次第に所有階級として一体化して上流階級のブルジョワ化が進行した。これに先立って、西ヨーロッパではマニュファクチュアの発達による工業の発展が見られ、ブルジョワジーによる生産力を増大させた[92]。 新たな近代的大工業は、これまで生産の中心であった農村での農業生産とツンフト特権に守られた職人団体による生産を凌駕して、所有と秩序の頂点にあった貴族階級の支配を形骸化させた。その結果、貴族は地代や貢租の恩恵にただ与って、あらたに成長を始めた市民社会の抑圧者となり、ついに経済領域に対する政治秩序が桎梏化すると、市民の反抗によって古い権力構造が覆る。イギリスでは清教徒革命と名誉革命が、フランスではフランス革命が起こった。 しかし、これら市民革命は貴族や聖職者に牛耳られた政治が先導した変革であったのであろうか。エンゲルスは、これらの市民革命はブルジョワ資本主義の形成という経済革命の結果として、ブルジョワ階級の階級闘争によって起こったものと指摘した。 加えて、エンゲルスは資本主義の成熟とともにブルジョワジーの産業上の地位が形骸化しており、次第にブルジョワジーによる資本制による搾取が経済成長の抑圧形態となっていることを指摘、新たな革命の時代が到来しつつあることを示唆した[93]。これはプロレタリアートによる社会主義革命を示唆した見解であるが、エンゲルスの主張の中心は「経済状態が政治状態をつくりだす」ということにあり、唯物史観に基づくこのような論点からデューリング説を批判した。 軍国主義の盛衰デューリングは多数の著作を提供したが、毎度子供向けのおとぎ話の世界でその世界観を紹介している。 デューリングはロンビンソンがフライデーを剣の力で暴力的に屈服させて政治的不平等の秩序を形成したことを語ったのだが、これらの剣はどこから来たのだろうか。自明であるが、剣は木になる果実ではなく、これらの暴力の手段は武器の製造という工業的な生産に依存している[94]。エンゲルスは戦争全般に関して次のように言及している。

武器は工業技術の産物であり、必然的に、武器の工業的生産に支えられた国家の軍事力は国民の経済力に依存している[96]。 14世紀にイスラム圏(オスマン・トルコ帝国)からもたらされた火薬も火器も生産するのは将軍ではなく職人たちだが、彼らが生産した銃は鍛冶屋が製造した剣による戦争を一変させた。火力の強化とともに騎士の甲冑を陳腐化し、射程の延長とともに長槍部隊を駆逐し、中世の戦闘を近代の戦闘へと変革していく。銃の普及はフリードリヒ大王の時代に戦列歩兵の組織化をもたらす一方、その命中精度の向上とともに対抗戦術として散開戦法を発達させた。アメリカ独立戦争では散開戦術によるゲリラ戦が展開され、イギリスのレッドコートが打倒された。ナポレオン戦争では縦隊による迅速な移動と展開が戦術的な重要性を高め、横隊による防御線を遊撃隊で食い止めつつ、前進する横隊を陽動して決定的地点で温存した兵力を投入、主力部隊と合流させて敵軍を突破していくという分進合撃の戦術が完成した。ナポレオンの勝利にはクリボヴァル将軍が考案した砲架の軽量化によって砲兵の機動性が向上した背景がある。必要な時に必要な火力の投入が可能となった時に戦局は動き、そして歴史が胎動していくのだが、これら軍事革命は文明の技術力、社会の経済力に左右される[97]。 経済発展と軍事国家の結合は軍国主義を形成していき、大戦争の勃発とその軍事的崩壊の歴史過程を辿っていく。

普仏戦争は、小銃が前装式から後装式へと展開してライフリングによって射程が伸びるといった飛躍的に向上していく軍事革命の最中に勃発した。歩兵の戦闘形態を一変させた[99]。 こうした軍事革命による戦争遂行能力は経済力に依存しており、軍拡は国家間の凌ぎ合いの様相を呈し、戦争と敗戦によって政治体制が入れ替わるという事変もおこった。普仏戦争の勝利により、プロイセン側でドイツ帝国の成立が宣言される一方、フランスでは第二帝政は崩壊して第三共和政が発足した。このとき、パリ防衛のためモンマルトルの丘に設置された大砲の撤去に抵抗する民衆と国民衛兵によって政府軍の司令官が殺され、事態を受けてティエール政権はヴェルサイユに移転、混乱のなかでパリではパリ・コミューン革命が宣言され、短期間ながらも人民による革命政権が樹立された。エンゲルスが生きた時代にはすでに軍国主義の崩壊と軍事訓練を受けた労働大衆による政権奪取は現実的のものになっていた。  エンゲルスの死後に勃発した第一次世界大戦は20世紀型大戦争の形態を決定する歴史の画期点となった。 第一次世界大戦では鉄道輸送による歩兵の大量投入が実施され、両軍100万単位の兵員がフランスの北部から東部に至る長くそして幅数キロに過ぎない局地的前線で相見えた。こうした塹壕戦という戦争形態の変容に加えて、この戦争では総力戦体制の確立という社会変革をともなった。 第一次世界大戦中、ロシア帝国では第一次世界大戦における大量の戦死者の発生と労働大衆の疲弊から国民の不満が高まり、ネフスキー大通りで集会する市民を政府軍が殺傷したのを機に反乱兵が蜂起して二月革命が勃発、その後レーニン率いるボルシェビキによる政権奪取十月革命を経て社会主義国家ソ連が成立を見た。ドイツ帝国も同様にキール軍港での水兵の反乱に端を発して革命が勃発し、帝政の崩壊とドイツ共和国の樹立が宣言され、停戦協定とヴェルサイユ条約によって第一次世界大戦は終結した。エンゲルスが主張するように、軍国主義はそれ自体に崩壊の契機と人民による暴力革命の種を内在させていると言える。 現代の陸軍では、徴兵制によって組織された歩兵の大兵力による軍隊ではなく、専門的に訓練された少数の職業軍人からなる兵員で構成されている。現代の兵士は通信装置を持ち、人工衛星GPS情報から地形情報を入手して索敵を行い、ドローンや電子機器といった機械を使用するなど装備も兵器も高度に機械化されている。また、戦車や装甲車に乗車して機動的に展開し、敵を短期に撃破する形態へと移行しており、戦争形態も社会と技術とともに進化を続けている。 軍国主義の栄枯盛衰の最たる事例は、大艦巨砲主義の歩みと挫折に端的に表れている。大艦巨砲は工業力の発展とともに形成される。視点を陸から海へと移しても軍国主義は工業の発達に依存し、その発展の極致で崩壊を開始する弁証法的過程を辿っていくことが指摘された。

帝国主義的な海軍力の軍拡競争は、必然的に射程の長い巨砲を積み、巨大な積載量に耐えられ、スクリュー式で高速推力を出せて、鋼鉄装甲で覆われた大艦の建造競争へと発展していく。しかし、兵器開発の弁証法的過程で、この建艦競争は同時に大艦を撃破できるような対抗兵器の開発にも道を開くことになり、最終的に大艦の時代の終焉をもたらすことになる。エンゲルスの時代、大砲だけでなく船底を破壊して浸水により沈没させる魚雷の開発が進展しており、巨大戦艦の時代は終わりが見え始めていた[101]。大艦は隔壁による遮蔽で浸水は一時的にしのげるが、第二次世界大戦でレーダー探知と戦闘機の時代がくると戦艦武蔵や戦艦大和のような巨大戦艦の対空防御力は期待外れだったため、大日本帝国とともに歴史から姿を消した。 そして、現代、航空母艦と巡洋艦の艦隊による制海権確立の時代が到来する。しかし、戦闘機の戦闘力向上とともに機体価格が上昇して配備数が減少すると、ソ連によるミサイル戦闘艦の開発が進展してソ連の制海力が向上していく。米ソ冷戦の軍拡競争によって、戦艦はイージス艦の開発やミサイル防衛、航空機や戦闘艦のステルス化によって軍拡の新時代へと移行している。 エンゲルスはデューリングの抽象的な暴力論を社会・経済の歴史的変遷の視点に立って反駁した。エンゲルスは、戦争という暴力形態を政治的意思決定の産物というよりも工業技術の水準や武器生産などの経済・社会的要因に影響を受けて発達を遂げていくものと指摘するとともに、やがて軍国主義を形成して大戦争とその敗北によって人民革命が起こり、技術進歩をともなう社会変動が展開して戦争形態そのものが革新されるという見解を提示した[102]。 価値論デューリングの価値論

デューリングは経済力を政治的支配力と混合して理解しており、「富は、人と物とを支配する経済力である」と主張した。 デューリングの見解は、「物に対する支配は正しいが、人間に対する支配は悪から生じる」という道徳論であった。経済学を通じて人類史を考察する視点が欠如していたのである。また、「人間に対する支配を物に対する支配によって説明する」のではなく、「人間を支配するものとしての富は強奪である」というプルードン的な理解に留まった。それゆえ、物に対する支配としての富―資本主義的生産様式は良いもので、人間に対する支配としての富―資本主義的分配様式は悪いものとする、主観的議論に終始していた。 これに対して、エンゲルスはデューリングの価値論・権力論は二つの誤謬を持っていると指摘した。エンゲルスは人類史における古代(新石器時代)~近代に遡って答を示そうとした。第一に、未開社会の村落共同体では富は政治的支配力にはなっていない。第二に、資本主義社会にあっても経済力は「物に対する支配」であって、物を媒介とした間接的な「人に対する支配」であることを示した。一例として、奴隷制度は、奴隷所有者による奴隷の支配であるがそれは一面であって、他面では、奴隷所有者が奴隷を購入する代金と奴隷を扶養するだけの経済資源を所有しているという「物に対する支配」の延長である。また、中世封建制度においても、封建貴族が農民に土地を耕作させて貢租を徴収するための世襲的な大土地所有が必須である。価値論・権力論は経済資源に対する支配と分配様式を一体として論じなけらばならないのだ。 では、デューリングは価値をどのように理解していたであろうか。彼は価値を諸価格と同一のものとして理解していた。価値と価格は、商品の生産時に突入された労働力に等しい。賃金は投入された労働力と等しく交換されているという等価主義的な理解であった。この等価主義には致命的な欠陥があった。労働者の低賃金と資本家による利潤の搾取が説明できないのである。そこで、デューリングは暴力による支配の結果、労働者は低賃金を余儀なくされ、暴力によって資本家は労働者から利潤を強奪しているという主張を繰り返した。しかし、既に明らかになっているように、資本主義的生産の過程に暴力は存在しない。このように現実を説明できないのはデューリング理論自体に原因があるためであると、エンゲルスは指摘した。 マルクスの剰余価値説

資本とその働き

社会主義

→詳細は「空想から科学へ」を参照

参考文献

脚注

|

Portal di Ensiklopedia Dunia