|

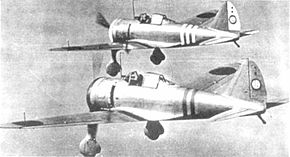

九七式戦闘機中島 キ27 九七式戦闘機 九七式戦闘機(きゅうななしきせんとうき)は、大日本帝国陸軍の戦闘機。キ番号(試作名称)はキ27。略称・呼称は九七戦、九七式戦など。連合軍のコードネームは太平洋の南東部ではNate(ネイト/ネート)、中国/ビルマ/インドの戦場ではAbdul (アブドル)[1]。開発は中島飛行機、製造は中島および立川飛行機・満州飛行機。 陸軍初の低翼単葉戦闘機として、1940年(昭和15年)前後の主力戦闘機として使用された。旋回性能に非常に優れ、特に水平面での格闘戦を得意とした。 開発・概要 1935年(昭和10年)、海軍の九試単座戦闘機(試作機、のちの九六式艦上戦闘機)の成功に刺激された陸軍は、海軍の了解のもとに、九試単戦を陸軍用に改修させた三菱重工業のキ18を審査した。しかし、キ18はエンジンの信頼性不足などを理由に制式採用には至らず、とりあえず川崎航空機のキ10が九五式戦闘機として制式採用された。しかし旧態依然たる複葉機である九五戦では主力戦闘機としての任に耐えないため、それに代わる機体として1936年(昭和11年)4月、低翼単葉戦闘機の競争試作を中島・三菱・川崎の3社に指示した[2]。 これを受けて中島のキ27、川崎のキ28、三菱のキ33(九六艦戦の改造機)の競争となったが[2]、先のキ18の不採用にしこりが残る三菱は試作機の提出はしたものの熱意を示さなかった。このため1937年(昭和12年)2月から始まった審査では[3]、水冷エンジンで信頼性に不安のあるキ28を抑えて本機が選定された。この間、盧溝橋事件が発生したため審査を急ぎ[4]、9月に終了、1937年(昭和12年、皇紀2597年)に九七式戦闘機として制式採用された[5]。 採用当時の九七戦は、最大速度・上昇力でユンカース Jumo 210エンジンを搭載するドイツのメッサーシュミット Bf 109 B/C/D(B型は1936年11月に初飛行したBf 109の最初期量産型、D型まで同じJumo 210系列エンジンを搭載し1937年および1938年当時の主力)と遜色なく、かつ旋回性能ではこれを凌駕していた高性能機であった。しかし同時期の欧州では九七戦と異なり、設計面で将来性のあるBf 109(1938年12月には高出力のダイムラー・ベンツ DB 601に換装し高性能化されたE型が登場、さらにのちのG型ではDB 605に再度換装し敗戦まで主力)、スーパーマリン スピットファイア、ホーカー ハリケーンなどが完成しており、九七戦自体に限界を感じていた陸軍は高速重武装の重単座戦闘機志向を強めていくことになる[6]。 陸軍航空本部は(九七戦開発中に考案された)昭和12年度陸軍航空兵器研究方針に則って機関銃搭載型・機関砲搭載型の2種の単座戦闘機開発を模索し、九七戦が採用された1937年12月に中島に対し一社特命でキ43の試作内示を、翌1938年(昭和13年)にはキ44の研究内示を行っている。昭和13年度陸軍航空兵器研究方針には新たに「軽単座戦闘機」・「重単座戦闘機」の区分が登場、「軽戦(軽単座戦闘機)」は格闘戦性能を重視し機関銃を装備し、「重戦(重単座戦闘機)」は速度を重視し機関砲を装備するものと定義され、当時開発中であったキ43は「軽戦」にキ44は「重戦」となった(両機はのちに前者が一式戦闘機「隼」、後者が二式戦闘機「鍾馗」となる)。区分が明文化された昭和15年度陸軍航空兵器研究方針において、「重戦」は高速重武装で航続距離や防弾装備にも優れ対戦闘機対爆撃機戦に用いる万能機たる本命機となり、「軽戦」は格闘戦を重視し主に対戦闘機戦に用いる性能装備面で妥協した補助戦闘機的ものとなっている[注釈 1]。 技術的特徴 中島は、九五戦競争試作の際に低翼単葉のキ11を提案していたが、当時としても保守的な複葉を採用した川崎に敗れた。キ11は単葉ながら主翼に強度保持の為の支線を張り巡らし、斬新さは今一歩であったが、キ27では抵抗大の張線を全廃し、空気力学的に洗練された流麗な外形となった。 本機で初採用された前縁直線翼は、新任技師だった糸川英夫の発案による。主翼前縁の後退角が0で後縁の前進のみでテーパーし、翼端部捻り下げのため主桁は軽い前進角を持つ。本形式はその後一式戦「隼」(キ43)・二式戦「鍾馗」(キ44)・四式戦「疾風」(キ84)の、設計主務者小山悌による一連の中島製単座戦闘機に採用され続けた。プロペラも糸川と同じく新任技師の佐貫亦男(日本楽器製造)が担当した。剛性向上と軽量化を図るため、通し桁を用いて左右翼を一体製造した。その上に発動機架・操縦席を含む胴体中央部を載せ、機体後部をボルト留めする機体分割法も新規開発され、これは一式戦「隼」といった中島製戦闘機のみならず三菱製の零式艦上戦闘機などを含む本機以降の日本陸海軍機の標準的技法になっている[注釈 2]。また、操縦席の後ろに胴体内燃料タンクを持たない代わりに、陸軍単座戦闘機として初めて落下タンクを装備した[7]。非常脱出装置も装備している[8]。 1937年当時、列強の新鋭機では引込脚が既に主流であったものの、敢えて保守的な固定脚が流線型スパッツ装備の上で採用された。頑丈かつ軽量で不整地への離着陸も可能だったが、中国戦線ではスパッツと車輪の間に泥や草が詰まるため、前線ではカバーを取り外して運用する場合も少なくなかった。 武装である2挺の八九式固定機関銃(7.7mm)の銃口は機体外面に開口していないが、これは空冷単列星型エンジンのシリンダーの隙間に銃身を配置し、カウリング中央の開口部より射撃するためである。 実戦1938年より、日中戦争(支那事変)に九五戦の後続機として実戦投入され、中国空軍(国民革命軍)の戦闘機を圧倒し活躍している。1940年には「航空映画」の走りとして中国戦線における九七戦の活躍を描いた映画『燃ゆる大空』が公開、本作は帝国陸軍の全面協力により実機の九七戦や九七式重爆撃機が大量に動員されており、九七戦の操縦席にカメラを仕込み敵機役九五戦を相手とする迫力の格闘戦シーンなどがある。漢口飛行場でしばしば行われた陸海共同の模擬空戦では、九六艦戦よりも九七戦の方が最大速度・上昇力・格闘戦性能の全てで勝り、海軍の操縦者達からうらやましがられたという。 1939年(昭和14年)、日本軍と赤軍がモンゴルで2度に渡って戦ったノモンハン事件では、赤軍の複葉戦闘機I-153や単葉戦闘機I-16と空戦を行い、運動性を武器に赤軍機を圧倒し大戦果を上げ、日本軍の戦線崩壊とソ連の進軍を防いだと言われた(主に第一次ノモンハン航空戦)。複葉戦闘機すら蹴散らす旋回性と、「空の狙撃兵」と謳われた射撃時の安定性の両立が生んだ成果であった。58機撃墜を報告した飛行第11戦隊第1中隊の篠原弘道准尉を筆頭に、のちのB-29撃墜王樫出勇曹長や、陸軍航空審査部(飛行実験部実験隊)で四式戦テスト・パイロットを務める岩橋譲三大尉ら多数のエースを輩出した。 第一次・第二次を併せたノモンハン航空戦における撃墜総数は日本側の発表では1,252機であるが、ソ連軍側の記録によると実損害は約200機から約250機(ペレストロイカ以降に発表された資料に基づくものであり、スターリン体制下の宣伝資料に基づいたものではない)。日本軍側の実損害は大中破合わせて157機(未帰還及び全損は64機、このうち九七戦は51機で戦死は53名)である。日本側の損耗率は60パーセントで、これらノモンハン航空戦の戦訓として陸軍は、単機空戦から編隊空戦への移行・防弾装備(防火燃料タンクと防弾鋼板)の必要、飛行部隊と地上支援部隊の空地分離化と並び、航空機と操縦者の有効性と消耗性を知り、数を揃える必要性を痛感した。 ノモンハンでは上述の篠原准尉といった多くのベテラン操縦者が戦死し、その補充に危惧がもたれたが、大きな戦果のため士気は高かった。実際には、ノモンハン航空戦の後期(第二次ノモンハン航空戦)にもなると、防弾鋼板を追加装備したI-16が従来の格闘戦から優速を活かしての一撃離脱戦法に切替えたため、敵を取り逃がすことが多くなっており、またソ連側はスペイン内戦に従軍していたベテラン操縦者を投入してきた事もあり、戦果は第一次ノモンハン航空戦時ほどあがらなくなっていた。  陸軍上層部も九七戦自体に限界を感じており、新型戦闘機の開発は必須とされた[9]。特に高度7,000m以上を飛翔する赤軍の爆撃機SBに対し九七戦は無力であり、「頗ル遺憾トスル所ナリ」と評されている[10]。武装の威力不足も指摘されている[11]。だが運用側である現場の操縦者の多くは、旋回性能が良く格闘戦に強い戦闘機による制空権確保に自信を持ち、太平洋戦争初期まで「軽戦万能主義」などとも言われる考え方が支配的になった[12]。そのため、九七戦採用と同時に開発が始まっていた後継機キ43にも、九七戦を上回る運動性能が求められ、空戦フラップまで装備して性能を追求したものの、九七戦にはおよばず、また要求仕様である最大速度500km/hを達成出来ていなかったため、キ43の開発が長引くことになってしまった。その一方、九七戦を徹底的に軽量化した実験機が製作されたが、「空の蛙」と渾名されたあと消えてしまった[13]。キ43の審査は長引いたが、戦略の転換からきたるべき対米英蘭戦争(南方作戦)の長距離侵攻に使える「遠距離戦闘機」が必要になったため、太平洋戦争直前の1941年(昭和16年)5月にようやく制式採用となっている。 太平洋戦争開戦時、一式戦闘機の配備の遅れから、数の上では九七戦がなお陸軍主力戦闘機であった。九七戦はマレー作戦に参加する上陸部隊を乗せた輸送船団の上空掩護を行っているが、第12飛行団に属する飛行第1戦隊窪谷敏郎中尉機が、12月7日10時25分、哨戒中のイギリス空軍飛行艇カタリナ1機を撃墜している[14]。これは太平洋戦争における日本軍機による初撃墜で、不期開戦のおそれがあったが、上陸作戦成功の大きな鍵となった。以後、一式戦の配備が進む1942年(昭和17年)半ば頃まで九七戦は前線運用が続けられた。 また本機は空中でエンジン停止して再始動できない症状が出る事があり、エンジン過冷で片付けられて来たが、17年8月末に第百六教育飛行連隊の村岡中隊が気化器の欠陥が原因である事を突き止め、全機改修の上、航空本部から表彰されたという[15]。 前線運用を退いた後は、優れた操縦性・安定性から九七式練習戦闘機および、九七戦をベースにデチューンされた二式高等練習機として練習機となっている。また短い未整地路で運用できるため、連絡用途、内地や満州の防空飛行戦隊といった後方の二線級部隊(本土防空戦が行われる大戦中後期には新鋭機に改変)などで用いられた。ドーリットル空襲の際には、東京瓦斯電気工業横浜工場を防空するために配備されていた本機もB-25邀撃に上がったが、取り逃がしている。 末期には他の機体と同様に特攻機に転用され、多くの若年操縦者が操縦の容易な九七戦に爆弾を搭載し出撃している。しかし、本機は250kg爆弾を搭載するには軽量小型で馬力不足であるため、操縦時は離陸から飛行まで常時エンジンを最大出力にしておく必要があった。このため潤滑油が焼き付けを起こしてエンジンが停止するなど故障が頻発、出撃不能や帰投が続出した。大刀洗平和記念館に現存する特攻機であった機体も、過積載のため飛行中エンジン不調に陥り、博多湾に不時着水を余儀なくされた機体であるといわれる。連合軍による損害記録の裏付が取れている九七戦による確実な特攻戦果としては、大戦最末期の7月26日に第3教育飛行隊(独立第107教育飛行団隷下)にて編成された七生昭道隊(九七戦3機、徳永勇夫曹長・山本玄治曹長・大村俊郎伍長)によるものがある。七生昭道隊は直掩機も無い状態で護衛空母2隻を含むインド洋方面のイギリス海軍東洋艦隊を攻撃した。ヘルキャットの警戒網を突破し、1機は対空砲火で撃墜されるも、残る2機は護衛空母「アミール」と掃海艇「ヴェスタル」に突入、「ヴェスタル」は沈没した。一部文献では「アミール」も大破し修理のため後退、とされている[16]。ただし、他の資料で「アミール」に損害があったことは確認できない。 九七戦は満州国、タイ王国へ輸出されている。タイ王国軍では、空中戦においてP-51に損傷を与え、P-38 1機を撃墜したとされ、戦後もアメリカ製戦闘機が配備されるまで使用された。また、外地で終戦を迎えた九七戦は中華民国軍(国民革命軍)、中国人民解放軍(紅軍)などに接収されて使用されている。

諸元

各種形式

現存する機体 1945年4月、特攻出撃命令を受け、満州から知覧飛行場へ向かっていたがエンジン不調のため、博多湾内へ不時着をした機体が1機のみ現存する。 51年後の1996年(平成8年)9月に、博多湾埋め立て工事の現場で発見された。調査の結果、機内に残されていたものから鳥取県出身の渡辺利廣少尉が搭乗していたことがわかった。 彼は不時着後に漁船に助けられた後、知覧飛行場へ向かい、別の九七式戦闘機へ搭乗し沖縄方面へ特攻出撃し戦死した。機体は復元されて現在は筑前町立大刀洗平和記念館に展示されている。発見時に車輪が破損していたが、復元にあたり漫画家の松本零士が所持していたものが寄贈されている[19]。 他に、実機ではないが、知覧飛行場の掩体壕跡で九七式戦闘機の実物大レプリカが展示されている[20]。また、過去には所沢航空発祥記念館にてテレビドラマ『妻と飛んだ特攻兵』の撮影に際して製作されたレプリカが展示されていた[21]。 登場作品

脚注注釈出典

参考文献

関連項目外部リンク |