|

Raphus cucullatus

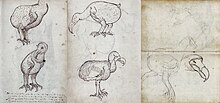

Il dodo o dronte (Raphus cucullatus (Linnaeus, 1758)) era un uccello estinto incapace di volare, endemico di Mauritius, un'isola dell'Oceano Indiano a est del Madagascar. Il suo parente più stretto dal punto di vista genetico era il solitario di Rodrigues, anch'esso scomparso, assieme al quale costituiva la sottofamiglia dei Rafini (Raphinae), un clade di specie incapaci di volare appartenente alla famiglia di tortore e colombi. Tra le creature tuttora viventi, il parente più prossimo del dodo è il colombo delle Nicobare. Un tempo si credeva che fosse esistito anche un dodo bianco sulla vicina isola di Réunion, ma oggi si ritiene che questa ipotesi fosse frutto di un errore, causato da avvistamenti dell'ibis di Réunion, un'altra specie estinta, e dall'esistenza di dipinti raffiguranti dodo bianchi. I resti subfossili indicano che il dodo misurava circa 1 metro di altezza e poteva pesare, in natura, tra 10,6 e 17,5 kg. Il suo aspetto in vita è testimoniato solo da disegni, dipinti e resoconti scritti del XVII secolo. Poiché gli esemplari ritratti variano considerevolmente e solo alcune illustrazioni sono state tratte da esemplari vivi, l'aspetto esatto del dodo in vita rimane tuttora un mistero, così come il suo comportamento. È stato raffigurato con un piumaggio grigio-brunastro, piedi gialli, un ciuffo di penne al posto della coda, una testa grigia e glabra e un becco nero, giallo e verde. Utilizzava gastroliti per aiutarsi nella digestione e sembra che la sua dieta fosse principalmente frugivora. Si ritiene che il suo habitat principale fossero le aree boschive delle zone costiere più aride di Mauritius. Una testimonianza afferma che la sua covata consisteva in un singolo uovo. Si presume che il dodo avesse perso la capacità di volare a causa dell'abbondanza di cibo e della relativa assenza di predatori sull'isola. Sebbene in passato fosse stato descritto come un uccello grasso e goffo, oggi si ritiene che fosse perfettamente adattato al suo ecosistema. Il primo riferimento al dodo noto risale al 1598 ed è opera di alcuni marinai olandesi. Negli anni successivi, l'uccello venne cacciato dai marinai e minacciato da specie invasive, mentre il suo habitat fu progressivamente distrutto. L'ultimo avvistamento accertato risale al 1662. La sua estinzione non venne immediatamente riconosciuta e alcuni arrivarono persino a credere che il dodo fosse solo un mito. Nel XIX secolo furono condotte ricerche su quel poco che rimaneva di quattro esemplari portati in Europa all'inizio del XVII secolo. Tra questi resti c'era una testa essiccata, l'unico tessuto molle del dodo giunto fino a noi. Da allora, a Mauritius è stata raccolta una grande quantità di materiale subfossile, soprattutto nell'area della palude chiamata Mare-aux-Songes. L'estinzione del dodo, avvenuta in meno di un secolo dalla sua scoperta, ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo dell'uomo nella scomparsa di intere specie. Il dodo è divenuto celebre anche grazie al suo ruolo in Alice nel Paese delle Meraviglie, e da allora è rimasto un protagonista fisso nella cultura popolare, spesso utilizzato come simbolo di estinzione e obsolescenza. Tassonomia A seconda degli studiosi, il dodo venne inizialmente considerato un piccolo struzzo, un rallo, un albatro o un avvoltoio.[2] Nel 1842, lo zoologo danese Johannes Theodor Reinhardt propose che si trattasse di un colombo terricolo, basandosi sull'analisi di un cranio scoperto nelle collezioni del Museo di Storia Naturale della Danimarca.[3] Sebbene questa ipotesi fosse inizialmente considerata ridicola, venne successivamente supportata dai naturalisti inglesi Hugh Edwin Strickland e Alexander Gordon Melville nella loro monografia del 1848, The Dodo and Its Kindred, che cercava di separare il mito dalla realtà.[4] Dopo aver dissezionato la testa e il piede conservati dell'esemplare del museo dell'Università di Oxford e averli confrontati con i pochi resti allora disponibili dell'estinto solitario di Rodrigues (Pezophaps solitaria), gli studiosi giunsero alla conclusione che le due specie fossero strettamente imparentate. Strickland affermò che, sebbene non fossero simili nell'aspetto, questi uccelli condividevano molte caratteristiche distintive delle ossa delle zampe, note solo nei colombi.[5] Strickland e Melville stabilirono che il dodo era anatomicamente simile ai colombi sotto molti aspetti. Ad esempio, osservarono che la porzione cheratinosa del becco era molto breve, mentre la parte nasale era lunga, sottile e glabra. Inoltre, come altri colombi, il dodo presentava una zona di pelle glabra attorno agli occhi che si estendeva fino al becco. La fronte alta, le narici situate in basso al centro del becco e circondate da una zona di pelle rappresentavano un'ulteriore combinazione di caratteristiche condivise solo con i colombi. Anche le zampe del dodo risultavano più simili a quelle dei colombi terricoli che a quelle di altri uccelli, sia per la disposizione delle squame sia per le caratteristiche scheletriche. Inoltre, il dodo veniva spesso raffigurato con un grosso gozzo, un altro elemento che lo avvicina ai colombi, nei quali tale struttura è più sviluppata rispetto ad altri uccelli. I colombi hanno covate poco numerose e si dice che il dodo deponesse un solo uovo. Come i colombi, il dodo era privo del vomere e del setto delle narici e condivideva con essi particolari strutturali della mandibola, dell'osso zigomatico, del palato e dell'alluce. Tuttavia, si differenziava per le piccole dimensioni delle ali e per il becco relativamente grande rispetto al cranio.[5] Litografia del 1848 del piede di Oxford, dal quale è stato estratto il DNA. Nel corso del XIX secolo, diverse specie furono classificate come congeneri del dodo, tra cui il solitario di Rodrigues e il solitario di Réunion, ribattezzati rispettivamente Didus solitarius e Raphus solitarius (Didus e Raphus erano entrambi nomi usati all'epoca per indicare il genere del dodo). Una descrizione atipica del XVII secolo di un dodo e alcune ossa trovate a Rodrigues, che oggi sappiamo appartenere al solitario di Rodrigues, portarono Abraham Dee Bartlett a classificare una nuova specie, Didus nazarenus, nel 1852.[6] Attualmente, questo nome è considerato un sinonimo di Pezophaps solitaria.[7] Anche alcuni schizzi approssimativi del rallo rosso di Mauritius furono interpretati erroneamente come raffigurazioni di altre specie di dodo, portando alla classificazione di Didus broeckii e Didus herberti.[8] Per molti anni, il dodo e il solitario di Rodrigues vennero inseriti in una famiglia a parte, i Raphidae (in passato Dididae), poiché le loro relazioni con gli altri colombi non erano ancora chiare. Ognuno venne inizialmente assegnato anche a una propria famiglia monotipica (Raphidae e Pezophapidae, rispettivamente), in quanto gli studiosi ritenevano che avessero sviluppato le loro caratteristiche comuni in modo indipendente.[9] Tuttavia, successive analisi osteologiche e studi sul DNA hanno portato alla dissoluzione della famiglia Raphidae, e oggi il dodo e il solitario di Rodrigues sono collocati in una propria sottofamiglia, i Raphinae, all'interno della famiglia Columbidae.[10] EvoluzioneNel 2002, la genetista americana Beth Shapiro e i suoi colleghi analizzarono per la prima volta il DNA del dodo. Il confronto delle sequenze del citocromo b mitocondriale e del 12S rRNA, isolate dal tarso dell'esemplare di Oxford e dal femore di un solitario di Rodrigues, confermò la loro stretta parentela e la loro collocazione all'interno dei Columbidae. La stessa analisi genetica indicò il colombo delle Nicobare (Caloenas nicobarica) come loro parente vivente più prossimo, seguito dai colombi coronati (Goura sp.) della Nuova Guinea e dal diduncolo (Didunculus strigirostris) delle Samoa, superficialmente simile al dodo (il suo nome si riferisce proprio alla somiglianza del suo becco con quello del dodo). Questo clade è costituito da colombi endemici di varie isole, caratterizzati da abitudini prevalentemente terricole. Di seguito è riportato il cladogramma delle relazioni più strette del dodo all'interno dei Columbidae, basato su Shapiro et al., 2002:[11][12]

Uno studio simile, pubblicato nel 2007, propose una diversa disposizione filogenetica, invertendo la posizione di Goura e Didunculus e includendo anche il colombo fagiano (Otidiphaps nobilis) e il colombo terricolo dal becco grosso (Trugon terrestris) alla base del clade.[13] Il DNA utilizzato in questi studi fu estratto dal campione di Oxford, ma poiché il materiale era deteriorato e non è stato possibile ottenere DNA utilizzabile dai resti subfossili, questi risultati devono ancora essere verificati in modo indipendente.[14] Sulla base di evidenze comportamentali e morfologiche, Jolyon C. Parish ha proposto di collocare il dodo e il solitario di Rodrigues nella sottofamiglia Gourinae, insieme ai colombi del genere Goura e ad altre specie, in accordo con le prove genetiche.[15] Nel 2014, è stato analizzato il DNA dell'unico esemplare museale conosciuto di colombo verde macchiato (Caloenas maculata), estinto in epoca recente, rivelando che era un parente stretto del colombo delle Nicobare, e quindi anche del dodo e del solitario di Rodrigues.[16]  Lo studio del 2002 indicò che gli antenati del dodo e del solitario presero due strade evolutive distinte intorno al confine tra Paleogene e Neogene, circa 23,03 milioni di anni fa. Le isole Mascarene (Mauritius, Réunion e Rodrigues) sono di origine vulcanica e la loro formazione risale a meno di 10 milioni di anni fa. Pertanto, gli antenati di queste specie conservarono la capacità di volare per un lungo periodo dopo la loro separazione evolutiva.[17] Il colombo delle Nicobare e quello verde macchiato si trovano alla base della linea evolutiva che ha portato ai Raphinae, suggerendo che questi uccelli incapaci di volare discendessero da antenati insulari con abitudini semi-terricole. Ciò supporta l'ipotesi che i loro antenati abbiano raggiunto le isole Mascarene dall'Asia meridionale, spostandosi da un'isola all'altra.[16] L'assenza di mammiferi erbivori concorrenti per le risorse alimentari permise al dodo e al solitario di Rodrigues di raggiungere dimensioni notevoli e di perdere la capacità di volare.[18][19] Nonostante le differenze nella morfologia del cranio e gli adattamenti correlati alle dimensioni maggiori, molte caratteristiche dello scheletro rimasero simili a quelle dei colombi più piccoli e capaci di volare.[20] Un altro colombo gigante incapace di volare, il colombo gigante di Viti Levu (Natunaornis gigoura), è stato descritto nel 2001 sulla base di resti subfossili provenienti dalle Figi. Questo uccello era solo leggermente più piccolo del dodo e del solitario, e si pensa che fosse anch'esso imparentato con i colombi coronati.[21] Etimologia Uno dei primi nomi originariamente attribuiti al dodo fu l'olandese Walghvoghel, che compare per la prima volta nel diario del viceammiraglio olandese Wybrand van Warwijck, il quale visitò Mauritius durante la seconda spedizione olandese in Indonesia nel 1598.[22] Il termine Walghe significa «insapore», «insipido» o «malaticcio», mentre voghel significa «uccello». Questo nome venne tradotto in tedesco da Jakob Friedlib come Walchstök o Walchvögel.[23] Il rapporto originale olandese, intitolato Waarachtige Beschryving, è andato perduto, ma ne è sopravvissuta una traduzione in inglese:[24] «Alla loro sinistra c'era una piccola isola che chiamarono Heemskirk Island, e in essa una baia che chiamarono Warwick Bay [...] Lì rimasero per 12 giorni a riposare, in quanto trovarono in questo luogo una grande quantità di uccelli selvatici grandi il doppio dei cigni, che chiamarono Walghstocks o Wallowbirdes; la loro carne era molto buona. Ma poi, trovando un'abbondanza di piccioni e pappagalli, disdegnarono di mangiare quei grandi pennuti definendoli Wallowbirdes, cioè ripugnanti.[25][26]» Un altro resoconto di quel viaggio, forse il primo in cui viene menzionato il dodo, afferma che i portoghesi chiamavano questi uccelli «pinguini». È probabile che tale nome non si riferisse propriamente ai pinguini (che all'epoca venivano chiamati fotilicaios dai portoghesi), ma fosse invece collegato al termine «pignone», ossia l'articolazione distale dell'ala, in riferimento alle piccole ali del dodo.[22] Nel 1602, l'equipaggio della nave olandese Gelderland chiamò questo uccello dronte (che significa «gonfio»), un nome ancora in uso in alcune lingue.[27] Lo stesso equipaggio utilizzò anche i termini griff-eendt e kermisgans, in riferimento ai polli ingrassati appositamente per la festa della Kermesse di Amsterdam, che si teneva il giorno dopo l'approdo della nave a Mauritius.[28]  L'etimologia del nome dodo è incerta. Alcuni studiosi lo fanno derivare dall'olandese dodoor («pigro»), ma è più probabile che sia collegato a Dodaars, che può significare sia «culo grasso» che «fiocco sul sedere», in riferimento al ciuffo di piume sull'estremità posteriore dell'uccello.[29] Il nome Dodaars compare per la prima volta nel diario del capitano Willem Van West-Zanen nel 1602.[30] Lo scrittore inglese Thomas Herbert fu il primo a usare il nome dodo in un'opera stampata, il suo diario di viaggio del 1634, in cui affermò che l'animale veniva chiamato così dai portoghesi, che avevano visitato Mauritius nel 1507.[28] Un altro inglese, Emmanuel Altham, aveva già usato la stessa parola in una lettera del 1628, sostenendo anch'egli che il termine fosse di origine portoghese. Il nome dodar venne introdotto in inglese contemporaneamente a dodo, ma rimase in uso solo fino al XVIII secolo.[31] A quanto è noto, i portoghesi non hanno mai fatto menzione esplicita di questa specie. Tuttavia, alcune fonti continuano ad affermare che la parola dodo derivi dal portoghese doudo (attualmente doido), che significa «sciocco» o «pazzo». Un'altra teoria suggerisce che dodo sia un'approssimazione onomatopeica del richiamo dell'uccello, che emetteva un verso di due note simile al tubare di un piccione: doo-doo.[32] L'epiteto latino cucullatus («incappucciato») venne usato per la prima volta da Juan Eusebio Nieremberg nel 1635, con il nome Cygnus cucullatus, in riferimento alla descrizione del dodo fatta da Carolus Clusius nel 1605. Nella sua opera classica del XVIII secolo, Systema Naturae, Linneo utilizzò cucullatus come epiteto specifico, ma lo combinò con il nome generico Struthio (struzzo).[5] Nel 1769, Mathurin Jacques Brisson coniò il nome generico Raphus, ispirato alle otarde, e questo divenne poi parte del nome scientifico attuale: Raphus cucullatus. Nel 1766, Linneo introdusse il nuovo nome scientifico Didus ineptus (che significa «dodo inetto»), ma questo è oggi considerato un sinonimo di Raphus cucullatus, in base al principio di priorità.[33] DescrizioneLa metà destra della testa di Oxford (la metà sinistra è separata) Varie vedute del cranio dell'esemplare di Oxford in una litografia del 1848 Poiché non esistono esemplari completi di dodo, il suo aspetto esteriore, comprese caratteristiche come il piumaggio e la colorazione, è difficile da determinare.[22] Le illustrazioni e i resoconti scritti da coloro che lo avevano osservato tra la sua scoperta e la sua estinzione (1598-1662) rappresentano le fonti principali per ricostruirne l'aspetto.[34] Secondo la maggior parte delle rappresentazioni, il dodo aveva un piumaggio grigiastro o brunastro, con remiganti primarie più chiare e un ciuffo di piume chiare arricciate all'estremità posteriore. La testa era grigia e glabra, il becco verde, nero e giallo, mentre le zampe erano robuste e giallastre, dotate di artigli neri.[35] Lo studio delle poche piume rimaste sulla testa dell'esemplare di Oxford ha dimostrato che non si trattava di piumino, ma di penne vere e proprie, molto simili a quelle degli altri colombi.[36] I resti subfossili e i pochi esemplari portati in Europa nel XVII secolo indicano che il dodo era un uccello molto grande, con un'altezza fino a un metro. I due sessi differivano tra loro: i maschi erano più grandi e avevano becchi proporzionalmente più lunghi. Le stime sul peso variano a seconda degli studi. Nel 1993, Bradley C. Livezey stimò un peso di circa 21 kg per i maschi e 17 kg per le femmine.[37] Nello stesso anno, Andrew C. Kitchener suggerì che gli esemplari raffigurati in Europa fossero stati sovralimentati in cattività, ipotizzando che in natura questi animali pesassero tra 10,6 e 17,5 kg, mentre gli esemplari allevati potessero raggiungere un peso compreso tra 21,7 e 27,8 kg.[38] Nel 2011, uno studio condotto da Angst e colleghi propose una stima media di 10,2 kg,[39] sebbene i risultati siano stati messi in discussione da altri studiosi.[40][41] Un'ulteriore analisi del 2016, basata su scansioni TAC di scheletri compositi, stimò un peso compreso tra 10,6 e 14,3 kg.[42] Alcuni studiosi hanno inoltre ipotizzato che il peso del dodo variasse in base alla stagione, con individui più grassi nei periodi più freschi e più magri durante quelli caldi.[43]  Il cranio del dodo differiva notevolmente da quello degli altri colombi. Era robusto e dotato di un becco ricurvo con punta uncinata, relativamente corto rispetto alle mascelle. Il ramo superiore del becco era quasi il doppio del cranio, che risultava corto rispetto a quello dei colombi a lui più strettamente imparentati. Le narici ossee erano allungate lungo tutta la lunghezza del becco e prive di setto osseo. Il cranio, escluso il becco, era più largo che lungo, mentre l'osso frontale formava una cupola con il punto più alto situato nella parte posteriore delle orbite. Quest'ultime occupavano gran parte della porzione posteriore del cranio. Gli anelli sclerotici all'interno dell'occhio erano composti da undici ossicini, un numero simile a quello riscontrato in altri colombi. La mandibola era leggermente ricurva e, come negli altri colombi, ogni metà presentava un'unica apertura.[20] La struttura scheletrica del dodo era caratterizzata da un collo con aree ben sviluppate per l'adesione di muscoli e legamenti, probabilmente necessari a sostenere il peso del cranio e del becco. Aveva diciannove vertebre presinsacrali, di cui tre fuse in un notarium, sedici vertebre sinsacrali nella regione lombare e dell'osso sacro, sei vertebre caudali libere e un pigostilo. Ogni lato del corpo aveva sei costole, di cui quattro articolate con lo sterno mediante costole sternali. Lo sterno era grande ma relativamente piccolo rispetto al corpo, in confronto a quello di colombi più piccoli e volatori, ed era ben pneumatizzato, largo e di sezione spessa. Le ossa della cintura scapolare e delle ali erano molto ridotte rispetto a quelle dei colombi volatori e risultavano più gracili rispetto a quelle del solitario di Rodrigues, sebbene nessuna delle componenti scheletriche delle ali fosse completamente scomparsa. Il carpometacarpo era più robusto di quello del solitario, mentre il bacino era più largo rispetto a quello di altri parenti stretti, pur risultando proporzionalmente simile a quello di alcuni colombi volatori più piccoli. La maggior parte delle ossa delle zampe era più robusta rispetto a quelle dei colombi esistenti e del solitario, anche se le proporzioni della lunghezza differivano leggermente.[20] Molte caratteristiche scheletriche che distinguevano il dodo e il solitario di Rodrigues dagli altri colombi sono state attribuite alla loro perdita della capacità di volare. Gli elementi pelvici erano più spessi rispetto a quelli dei colombi volatori, per sostenere il peso maggiore. La regione pettorale e le piccole ali mostravano pedomorfismo, ovvero conservavano caratteristiche giovanili, mentre il cranio, il tronco e gli arti pelvici erano invece peramorfici e subivano cambiamenti significativi con l'età. Il dodo condivideva molte caratteristiche con il solitario di Rodrigues, tra cui la forma del cranio, il bacino, lo sterno e le grandi dimensioni. Tuttavia, si differenziava per alcuni aspetti, come il corpo più robusto e più corto, il tetto cranico arrotondato e le orbite più piccole. Il collo e le zampe risultavano più corti rispetto a quelli del solitario, e non vi era traccia della protuberanza ossea sui polsi, caratteristica distintiva di quest'ultimo.[37] Le descrizioni dei contemporaneiLa maggior parte delle descrizioni del dodo fornite da chi lo aveva osservato direttamente si trova nei registri e nei giornali di bordo delle navi della Compagnia olandese delle Indie orientali, che attraccarono a Mauritius quando l'isola era sotto il dominio olandese. Questi resoconti furono successivamente utilizzati come guide di viaggio dai visitatori che giunsero in seguito.[14] Tuttavia, solo poche testimonianze contemporanee possono essere considerate affidabili, poiché molte sembrano basarsi su resoconti precedenti e nessuna è stata scritta da uno scienziato.[22] Uno dei primi resoconti, contenuto nel diario di van Warwijck del 1598, descrive l'uccello nel modo seguente:  «I pappagalli blu sono molto numerosi lì, così come altri uccelli, tra i quali una specie, cospicua per la mole, più grande dei nostri cigni, con enormi teste coperte solo per metà di pelle, come se fossero rivestite di un cappuccio. Questi uccelli sono privi di ali, al posto delle quali sporgono tre o quattro piume nerastre. La coda è formata da poche penne ricurve e morbide, di colore cenere. Li chiamavamo 'Walghvogel', poiché più a lungo e più spesso venivano cotti, più diventavano duri e insipidi. Tuttavia, l'addome e il petto erano di sapore gradevole e facilmente masticabili.[44]» Una delle descrizioni più dettagliate è quella scritta da Thomas Herbert nel 1634, nella sua opera A Relation of Some Yeares Travaille into Afrique and the Greater Asia del 1634: «Per la prima volta, solo qui e a Dygarrois [Rodrigues], è stato creato il dodo, che per tipo e unicità si contrappone alla fenice d'Arabia: il suo corpo è rotondo e grasso – pochi pesano meno di cinquanta libbre – ed è considerato più per curiosità che per nutrimento; gli stomaci più robusti possono apprezzarlo, ma per i più delicati queste bestie risultano ripugnanti e prive di valore alimentare. Il suo viso sporge tristemente in avanti, come se fosse consapevole dell'ingiustizia della Natura nell'aver concepito un corpo così grande dotato di ali talmente piccole e impotenti, utili unicamente a dimostrarne l'appartenenza alla razza degli uccelli. Metà della sua testa è spoglia e sembra coperta da un velo sottile; il suo becco è piegato verso il basso e al centro vi si trova la narice. Da questo punto fino alla punta, il becco è color verde chiaro, sfumato di un giallo pallido. Gli occhi sono piccoli, simili a diamanti, tondi e roteanti. Il suo manto è composto da piume soffici, mentre la coda è formata da tre piccole piume, corte e sproporzionate rispetto al corpo. Le sue zampe sono robuste e proporzionate alla sua stazza. Avanza con un balzo improvviso ed è vorace e goloso. Digerisce sassi e ferro, la cui descrizione sarà meglio concepita nella sua rappresentazione.[45]» Le raffigurazioni dei contemporanei Il diario di bordo della nave olandese Gelderland (1601-1603), riscoperto negli anni '60 del XIX secolo, contiene gli unici schizzi conosciuti di esemplari di dodo vivi o appena uccisi realizzati a Mauritius. Questi disegni sono stati attribuiti all'artista professionista Joris Joostensz Laerle, che raffigurò anche altri uccelli mauriziani ormai scomparsi, e a un secondo artista, meno raffinato.[46] Oltre a questi schizzi, non è chiaro quante delle circa venti raffigurazioni del dodo realizzate nel XVII secolo siano state basate su esemplari vivi o impagliati, il che mette in discussione la loro attendibilità.[22] Poiché il dodo è noto solo attraverso un numero limitato di resti fisici e altrettanto scarse descrizioni scritte, le opere d'arte realizzate dai contemporanei sono fondamentali per ricostruirne l'aspetto in vita. Sebbene dalla metà del XIX secolo sia stato svolto un intenso lavoro per catalogare tutte le raffigurazioni storiche del dodo, di tanto in tanto emergono nuove rappresentazioni di cui prima non si sospettava l'esistenza.[47] L'immagine tradizionale del dodo lo rappresenta come un uccello molto grasso e goffo, ma questa visione è probabilmente esagerata. Oggi si ritiene che molte antiche raffigurazioni europee fossero basate su individui in cattività sovralimentati o su esemplari impagliati in modo impreciso.[48] È stato anche ipotizzato che alcune immagini mostrassero semplicemente dodo con le piume arruffate, forse a causa di un comportamento difensivo che li faceva apparire più grossi.[39] Il pittore olandese Roelant Savery il più prolifico e influente tra gli artisti che ritrassero il dodo, realizzandone almeno dodici raffigurazioni, spesso collocate negli angoli inferiori dei suoi dipinti. Una delle sue opere più celebri è un dipinto del 1626, oggi noto come Dodo di Edwards, così chiamato perché appartenne all'ornitologo George Edwards. Questo dipinto, oggi conservato presso il Natural History Museum di Londra, raffigura un uccello particolarmente grasso ed è stato utilizzato come modello per molte illustrazioni successive.[49][50]  Un'importante raffigurazione del dodo è un dipinto indiano di epoca moghul, riscoperto nel 1955 al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. L'opera mostra un dodo insieme ad alcuni uccelli originari dell'India[51] e lo raffigura come un animale più snello e brunastro. Il paleontologo britannico Julian Hume e lo scopritore dell'opera, Aleksander Iwanow, lo considerarono una della rappresentazioni più accurate di un dodo in vita, in quanto gli altri uccelli raffigurati nel dipinto risultano chiaramente identificabili e dipinti con colori fedeli alla realtà.[52] Questo dipinto, attribuito all'artista Ustad Mansur, risale probabilmente al XVII secolo e potrebbe rappresentare un esemplare che viveva nel serraglio dell'imperatore Jahangir, situato a Surat. Anche il viaggiatore inglese Peter Mundy, tra il 1628 e il 1633, affermò di aver visto due dodo in quel luogo.[22][53] Nel 2014, venne segnalata un'altra illustrazione indiana del dodo, ma in seguito si scoprì che era basata su un'illustrazione tedesca del 1836.[54] A partire dal 1638, le raffigurazioni del dodo sembrano essere state basate esclusivamente su immagini precedenti, poiché in quel periodo i resoconti sull'animale divennero sempre più rari. Le differenze tra le varie rappresentazioni hanno portato ornitologi come Anthonie Cornelis Oudemans e Masauji Hachisuka a speculare su possibili dimorfismi sessuali, variazioni ontogeniche o stagionali, e persino sull'esistenza di specie diverse. Tuttavia, queste teorie non sono più accettate dalla comunità scientifica. Poiché dettagli come la forma del becco, la disposizione delle penne della coda e la colorazione variano da un'opera all'altra, non è possibile determinare con certezza l'aspetto reale di questi tratti, se cambiassero con l'età o il sesso, o se fossero semplicemente frutto di interpretazioni artistiche.[55] Hume ha ipotizzato che le narici del dodo in vita fossero semplici fessure, come si può osservare negli schizzi della Gelderland e nei dipinti di Cornelis Saftleven, Ustad Masur e nel dipinto di Savery conservato alla Crocker Art Gallery. Secondo questa teoria, le narici spalancate visibili in molte raffigurazioni sarebbero il risultato dell'uso di esemplari impagliati come modelli.[22] La maggior parte delle raffigurazioni mostra il dodo con le ali in posizione distesa, a differenza dei colombi volatori, ma in modo simile a quanto osservato nei ratiti, come lo struzzo e il kiwi.[20] BiologiaDipinti di Savery raffiguranti dodo in varie pose negli angoli, realizzati più o meno tra il 1625 e il 1629. Il comportamento del dodo è poco conosciuto, poiché i contemporanei hanno lasciato solo brevi descrizioni in merito. In base alle stime sul peso, si è ipotizzato che il maschio potesse vivere fino a 21 anni, mentre la femmina fino a 17.[37] Gli studi sulla resistenza delle leve ossee delle zampe suggeriscono che il dodo fosse in grado di correre abbastanza velocemente.[38] Le zampe, robuste e forti, sostenevano il peso considerevole dell'animale e gli permettevano di muoversi agilmente nella fitta foresta che ricopriva Mauritius prima della colonizzazione umana. Sebbene le ali fossero piccole, le ossa presentano ampie aree per l'attacco di muscoli ben sviluppati, suggerendo che non fossero del tutto vestigiali. Potrebbero essere state utilizzate in comportamenti di display e per mantenere l'equilibrio, come accade anche nei colombi moderni.[20] A differenza del solitario di Rodrigues, non esistono prove che il dodo impiegasse le ali nei combattimenti intraspecifici. Sebbene siano state trovate ossa con segni di fratture guarite, il dodo aveva muscoli pettorali deboli e ali più corte rispetto al solitario, il che potrebbe indicare che, nelle dispute territoriali, facesse affidamento sul suo grande becco adunco. Mauritius riceve una maggiore quantità di precipitazioni rispetto a Rodrigues ed è soggetta a minori variazioni stagionali, fattori che avrebbero potuto garantire una maggiore disponibilità di risorse alimentari sull'isola. Di conseguenza, il dodo potrebbe aver avuto meno necessità di sviluppare atteggiamenti fortemente territoriali, risultando probabilmente meno aggressivo del solitario di Rodrigues.[56] Nel 2016, è stato creato il primo endocast 3D del cervello del dodo, rivelando che il rapporto tra le dimensioni del cervello e quelle corporee era simile a quello degli altri colombi, suggerendo un livello di intelligenza paragonabile.[57]  L'habitat preferito del dodo rimane incerto, ma le descrizioni storiche suggeriscono che vivesse nelle zone boschive delle secche aree costiere meridionali e occidentali di Mauritius. Questa ipotesi è supportata dal ritrovamento della maggior parte dei resti di dodo nella palude di Mare-aux-Songes, situata vicino al mare nel sud-est dell'isola.[58] La sua distribuzione limitata a poche zone dell'isola potrebbe aver contribuito alla sua estinzione.[59] Una mappa del 1601, inclusa nel diario di bordo della Gelderland, indica una piccola isola al largo della costa di Mauritius, dove furono catturati dei dodo. Julian Hume ha ipotizzato che si trattasse dell'Île aux Benitiers, situata nella baia di Tamarin sulla costa occidentale.[46][60] Oltre alle aree costiere, il dodo abitava anche le montagne dell'isola, come dimostrato dal ritrovamento di ossa subfossili in grotte situate nelle zone montuose. Gli scavi a Mare-aux-Songes hanno rivelato che il suo habitat era dominato da alberi di tambalacoque, Pandanus e palme endemiche.[43] La vicinanza alla costa e l'umidità di Mare-aux-Songes favorivano una grande varietà di specie vegetali, mentre le aree circostanti risultavano più secche.[61] Con l'arrivo dell'uomo, molte specie endemiche di Mauritius si sono estinte e l'ecosistema originario dell'isola è stato seriamente degradato, rendendo difficile immaginare il suo aspetto primordiale. Mauritius, un tempo interamente ricoperta di foreste, ha visto ridursi drasticamente queste aree boschive a causa della deforestazione.[62] Anche la fauna endemica sopravvissuta è oggi criticamente minacciata.[63] Il dodo condivideva il suo habitat con altri uccelli oggi estinti, come il rallo rosso incapace di volare, il pappagallo dal becco largo, il parrocchetto grigio delle Mascarene, il colombo blu di Mauritius, l'assiolo di Mauritius, la folaga delle Mascarene, la casarca di Mauritius, l'alzavola delle Mascarene e la nitticora di Mauritius. Anche diversi rettili sono scomparsi, tra cui la testuggine gigante dal dorso a sella, la testuggine gigante dal dorso a cupola, lo scinco gigante di Mauritius e il boa fossorio di Round Island. La piccola volpe volante di Mauritius e la chiocciola Tropidophora carinata erano presenti sia a Mauritius che a Réunion, ma sono oggi estinte in entrambe le isole. Alcune piante, come la Casearia tinifolia e l'orchidea palma, sono anch'esse scomparse.[64] AlimentazioneUna lettera olandese del 1631, a lungo ritenuta perduta e riscoperta solo nel 2017, contiene l'unico riferimento diretto alla dieta del dodo e afferma che l'animale utilizzava il becco per difendersi. Il documento impiega giochi di parole per descrivere gli animali, e i dodo sembrano essere usati come allegoria per criticare facoltosi sindaci:[65]  «I sindaci sono superbi e orgogliosi. Si presentavano con un volto severo e inflessibile e la bocca spalancata, molto sbarazzini e audaci nell'andatura. Non volevano muoversi davanti a noi; la loro arma da guerra era la bocca, con la quale potevano mordere ferocemente. Si nutrivano di frutta cruda; non erano ben vestiti, ma erano ricchi e grassi, perciò ne portammo a bordo molti, per la contentezza di tutti.[65]» Oltre ai frutti caduti, il dodo probabilmente si nutriva di noci, semi, bulbi e radici.[66] Alcuni studiosi hanno ipotizzato che potesse includere nella sua dieta anche granchi e frutti di mare, analogamente ai suoi parenti più stretti, i colombi coronati. Le sue abitudini alimentari dovevano essere piuttosto versatili, considerando che gli esemplari in cattività venivano probabilmente nutriti con una grande varietà di cibi durante i lunghi viaggi per mare.[67] Dato che Mauritius è caratterizzata da un'alternanza tra stagione secca e stagione delle piogge, lo studioso Oudemans ipotizzò che il dodo accumulasse riserve di grasso nutrendosi di frutti maturi alla fine della stagione delle piogge, per poter sopravvivere nei mesi in cui il cibo scarseggiava. I resoconti storici, infatti, concordano nel descrivere il dodo come un animale golosissimo. Nel 1996, l'ornitologo mauriziano France Staub suggerì che il dodo si nutrisse principalmente di frutti di palma e cercò di correlare il ciclo di accumulo e perdita di peso dell'uccello con il regime di fruttificazione delle palme endemiche dell'isola.[30] L'analisi dello scheletro suggerisce che gli elementi della mascella superiore fossero rincocinetici, ovvero mobili l'uno rispetto all'altro, una caratteristica osservata anche nei colombi frugivori moderni e che consente di ingerire cibi di grandi dimensioni. Il becco del dodo, inoltre, sembrava essere in grado di resistere a carichi di forza elevati, suggerendo una dieta composta almeno in parte da alimenti duri.[20] L'esame del calco del cervello ha rilevato che, pur essendo simile a quello degli altri colombi sotto molti aspetti, il dodo possedeva un bulbo olfattivo relativamente grande. Questo dettaglio indica che l'animale poteva avere un buon senso dell'olfatto, utile per individuare frutti e piccole prede.[57]  Diverse fonti storiche affermano che il dodo ingerisse gastroliti per facilitare la digestione. Lo scrittore inglese Hamon L'Estrange, che vide un dodo vivo a Londra nel 1638, descrisse questa abitudine nel suo resoconto: «Circa nel 1638, mentre passeggiavo per le strade di Londra, vidi l'immagine di un uccello selvatico dall'aspetto strano stampata su un panno, e, assieme a una o due persone, entrai per vederlo. Era tenuto in una camera ed era un po' più grande di un maschio di tacchino, dotato di zampe identiche, ma più robuste e grosse e con il portamento più eretto. Il petto era colorato sul davanti, simile a quello di un giovane maschio di fagiano, e il dorso era di un colore scuro. Il suo custode lo chiamava «dodo» e ci mostrò come l'animale ingerisse ciottoli grandi quanto una noce moscata, dicendo che servivano per la digestione. Anche se non ricordo se al proprietario furono chiesti maggiori dettagli, sono sicuro che glieli dette da ingoiare tutti.[68]» Non sappiamo con certezza come venissero alimentati i piccoli, ma è probabile che, come i colombi suoi parenti, i nidiacei venissero nutriti con il cosiddetto «latte di piccione», una secrezione prodotta dal gozzo. Le raffigurazioni storiche mostrano il dodo con un gozzo particolarmente sviluppato, che probabilmente serviva per immagazzinare il cibo ingerito e per produrre il latte di piccione. Si ipotizza che la taglia massima raggiunta dal dodo e dal solitario di Rodrigues fosse limitata dalla quantità di latte che potevano produrre per nutrire i piccoli durante le fasi iniziali dello sviluppo.[69] Nel 1973, si diffuse la notizia che il tambalacoque, noto anche come «albero del dodo», stesse per estinguersi. Si riteneva che ne fossero rimasti solo 13 esemplari, tutti dell'età stimata di circa 300 anni. L'ornitologo Stanley Temple suggerì che il tambalacoque dipendesse dal dodo per la dispersione dei suoi semi, i quali avrebbero potuto germogliare solo dopo essere passati attraverso il tratto digestivo dell'uccello. Secondo Temple, la scomparsa del dodo avrebbe portato anche alla quasi estinzione dell'albero.[70] Tuttavia, sembra che lo studioso abbia trascurato alcune fonti degli anni '40, secondo cui i semi di tambalacoque potevano germogliare, seppur raramente, anche senza subire il processo di digestione.[71] Altri ricercatori hanno contestato l'ipotesi di Temple, suggerendo che il tambalacoque potesse essere disperso anche da altre specie ormai estinti, come le testuggini giganti del genere Cylindraspis, i pipistrelli frugivori o il pappagallo dal becco largo.[72] Secondo gli studiosi Wendy Strahm e Anthony Cheke, esperti dell'ecologia delle isole Mascarene, l'albero, sebbene raro, sarebbe ancora in grado di germogliare e conterebbe diverse centinaia di esemplari, e non 13 come affermato da Temple. Per questo motivo, i due hanno del tutto screditato l'ipotesi di un rapporto di stretta dipendenza tra il dodo e il tambalacoque.[73] L'ornitologo brasiliano Carlos Yamashita, nel 1997, avanzò un'altra ipotesi riguardante il pappagallo dal becco largo, suggerendo che questo uccello dipendesse strettamente sia dal dodo che dalle testuggini Cylindraspis. Secondo Yamashita, questi animali si nutrivano dei frutti delle palme, espellendone i semi, che a loro volta sarebbero diventati cibo per i pappagalli. Un meccanismo simile si osserva ancora oggi nelle ara del genere Anodorhynchus, che un tempo dipendevano dalla megafauna sudamericana e oggi fanno affidamento sul bestiame domestico per la dispersione dei semi.[74] Riproduzione e sviluppo Essendo un uccello terricolo incapace di volare e data l'assenza di predatori naturali a Mauritius, il dodo probabilmente nidificava al suolo.[75] L'unica descrizione conosciuta dell'uovo e del richiamo della specie proviene dalla testimonianza di François Cauche del 1651: «Ho visto a Mauritius uccelli più grandi di un cigno, senza penne sul corpo, che è ricoperto da un piumino nero; la parte posteriore è tonda, il didietro ornato da penne arricciate tante quanti sono gli anni dell'uccello. Al posto delle ali hanno penne come queste, nere e ricurve, prive di trama. Non hanno lingua, il becco è grande e leggermente curvato verso il basso; le zampe sono lunghe, squamose, e dotate solo di tre dita per piede. Emettono un richiamo simile a quello di un papero e non sono affatto così buoni da mangiare come i fenicotteri e le anatre di cui abbiamo appena parlato. Depongono un solo uovo bianco, della grandezza di un cilindro di monete da mezzo penny, accanto al quale mettono una pietra bianca della grandezza di un uovo di gallina. Si accomodano sull'erba che raccolgono e fanno il nido nella foresta; uccidendone un esemplare giovane, nel ventriglio troviamo una pietra grigia. Li chiamiamo Oiseaux de Nazaret. Il loro grasso è ottimo per dare sollievo ai muscoli e ai nervi.[5]» Tuttavia, il racconto di Cauche presenta diverse incongruenze, come l'affermazione che l'animale avesse solo tre dita e fosse privo di lingua, caratteristiche che non corrispondono al «vero» dodo. Ciò ha portato alcuni studiosi a ipotizzare che potesse trattarsi di una nuova specie di dodo, battezzata Didus nazarenus. Tuttavia, è più probabile che la descrizione contenga elementi propri del casuario, il che non sarebbe insolito considerando che altri scritti di Cauche presentano errori e imprecisioni.[76] L'unico altro riferimento a quello che potrebbe essere stato un giovane dodo si trova in una fonte del 1617, che menziona un «giovane struzzo» preso a bordo di una nave.[77] Un presunto uovo di dodo è conservato presso il museo di East London, in Sudafrica. Questo esemplare venne donato al museo da Marjorie Courtenay-Latimer, ex curatrice della struttura, che lo aveva ricevuto dalla sua prozia. Secondo il racconto, l'uovo sarebbe stato trovato in una palude a Mauritius da un capitano di nave. Nel 2010, il curatore del museo ha proposto di eseguire analisi genetiche per determinarne l'autenticità,[78] poiché potrebbe trattarsi semplicemente di un uovo di struzzo dalla forma anomala.[32] Considerando che probabilmente il dodo deponeva un solo uovo per covata e che era un uccello di grandi dimensioni, alcuni studiosi hanno suggerito che adottasse una strategia riproduttiva di tipo K, caratterizzata da una prole poco numerosa, ma che richiedeva cure parentali prolungate fino al raggiungimento della maturità. Fattori come le grandi dimensioni e il fatto che gli uccelli tropicali frugivori tendano a crescere lentamente suggeriscono che il dodo potrebbe aver avuto un periodo di sviluppo piuttosto lungo.[37] L'assenza di resti di giovani dodo a Mare-aux-Songes potrebbe indicare che la prole fosse effettivamente scarsa, che i nidiacei crescessero rapidamente o che i siti di nidificazione si trovassero in aree lontane dalla palude. Un'altra ipotesi è che il rischio di rimanere intrappolati nel fango fosse solo stagionale.[79] Nel 2017, uno studio ha combinato i dati ottenuti dall'istologia delle ossa di dodo, le testimonianze storiche, i dati sugli uccelli mauriziani moderni e l'ecologia dell'isola, nel tentativo di ricostruire il ciclo vitale del dodo. La ricerca ha suggerito che i dodo si riproducessero intorno ad agosto, dopo aver accumulato uno spesso strato di grasso. Questo comportamento sarebbe stato in linea con i cicli di perdita e accumulo di peso osservati in molti vertebrati di Mauritius. I nidiacei crescevano rapidamente, raggiungendo dimensioni simili a quelle degli adulti e la maturità sessuale prima dell'estate australe o della stagione dei cicloni. Dopo essersi riprodotti, gli adulti avrebbero effettuato la muta, un processo che iniziava intorno a marzo. Le prime piume a essere sostituite sarebbero state quelle delle ali e della coda, e l'intero processo si sarebbe concluso entro luglio, in tempo per la successiva stagione riproduttiva. Le differenze nelle descrizioni storiche del piumaggio del dodo potrebbero essere spiegate proprio dalle varie fasi della muta. Alcuni testimoni potrebbero aver osservato esemplari in momenti diversi dell'anno, con piumaggi differenti a seconda dello stadio di rinnovamento delle penne.[80] Rapporti con l'uomo Mauritius era già stata visitata da imbarcazioni arabe durante il Medioevo e da navi portoghesi tra il 1507 e il 1513, ma nessuna potenza aveva ancora tentato di colonizzarla. Né gli arabi né i portoghesi sembrano aver lasciato riferimenti scritti ai dodo, anche se è possibile che il nome portoghese dato all'isola, Ilha do Cerné («Isola dei Cigni»), si riferisse proprio a questi animali.[81] Gli olandesi presero possesso di Mauritius nel 1598, ribattezzandola in onore di Maurizio di Nassau. Da quel momento, l'isola divenne un importante scalo di rifornimento per le navi mercantili della Compagnia olandese delle Indie orientali.[82] I primi riferimenti scritti al dodo si devono ad alcuni viaggiatori olandesi durante la seconda spedizione olandese in Indonesia, guidata dall'ammiraglio Jacob van Neck nel 1598. I resoconti di questo viaggio, pubblicati nel 1601, contengono anche la prima raffigurazione conosciuta dell'uccello.[83] Poiché i primi marinai che visitarono Mauritius si trovavano in mare da molto tempo, il loro interesse per questi grandi uccelli fu soprattutto alimentare. Nel 1602, il diario di Willem Van West-Zanen, della nave Bruin-Vis, riferisce che 24-25 dodo vennero catturati e uccisi per essere mangiati. Erano così grandi che durante un pasto se ne potevano consumare al massimo un paio, mentre il resto veniva conservato sotto sale.[84] Un'illustrazione, realizzata per l'edizione del 1648, raffigurante l'uccisione di dodo, di un dugongo e, forse, di parrocchetti grigi delle Mascarene. L'immagine era accompagnata da una poesia in olandese:[85] «Per nutrirsi i marinai cercano la carne degli uccelli piumati, Alcuni dei primi viaggiatori trovarono la carne del dodo sgradevole e preferirono cibarsi di pappagalli e colombi. Altri, invece, la descrissero come coriacea ma buona. In alcuni casi, il dodo veniva cacciato esclusivamente per il ventriglio, considerato la parte più gustosa dell'animale. I dodo erano facili da catturare, ma i cacciatori dovevano prestare attenzione ai loro becchi potenti, con i quali potevano infliggere morsi dolorosi.[87] L'aspetto del dodo e del rallo rosso spinse il viaggiatore inglese Peter Mundy a elaborare, con 230 anni di anticipo rispetto a Charles Darwin, una riflessione che anticipava la teoria dell'evoluzione: «Due di queste specie di uccelli che ho citato, a quanto ne sappiamo, si trovano solamente su quest'isola, che dista 100 leghe da St. Lawrence. Potremmo domandarci perché si trovino qui e non altrove, essendo così lontani da qualsiasi altra terra e non sapendo volare o nuotare; fino a che punto un miscuglio di specie possa produrre forme strane e mostruose, o se la natura del clima, dell'aria e della terra alterino con il tempo le prime forme di vita e come.[27]» I dodo trasportati all'esteroUn probabile esemplare impagliato della collezione dell'imperatore Rodolfo II a Praga in un dipinto di Jacob Hoefnagel (inizio XVII secolo). Il dodo che Adriaen van de Venne affermava di aver visto (1626). Il dodo suscitò abbastanza interesse da giustificare l'invio di diversi esemplari vivi in Europa e in Oriente. Tuttavia, il numero preciso di individui che giunsero a destinazione rimane incerto, così come la loro correlazione con le raffigurazioni contemporanee e i pochi resti non fossili conservati nei musei europei. Basandosi su testimonianze storiche, dipinti ed esemplari museali, lo studioso Julian Hume ha stimato che almeno undici dodo siano arrivati vivi nelle loro destinazioni.[88] La descrizione di Hamon L'Estrange, che nel 1638 vide un dodo a Londra, rappresenta l'unica testimonianza esplicita di un esemplare vivo in Europa. Nel 1626, Adriaen van de Venne disegnò un dodo che sosteneva di aver visto ad Amsterdam, ma non specificò se fosse in vita. Il suo disegno ricorda da vicino il dodo di Edwards di Savery, suggerendo che potrebbe essere stato basato su un modello preesistente. Due dodo vivi furono invece avvistati da Peter Mundy a Surat, in India, tra il 1628 e il 1634. Uno di questi potrebbe essere stato il soggetto del dipinto realizzato da Ustad Mansur intorno al 1625.[22] Nel 1628, Emmanuel Altham visitò Mauritius e inviò una lettera al fratello in Inghilterra, in cui menzionava l'invio di un dodo: «Amato fratello, abbiamo ricevuto l'ordine di andare su un'isola chiamata Mauritius, che si trova a 20 gradi di latitudine sud, dove siamo arrivati il 28 maggio; quest'isola ha molte capre, maiali e mucche, e uccelli molto strani, chiamati dodo, che sono molto rari: in tutto il mondo si trovano solo qui. Ne ho inviato uno tramite il signor Perce, che è arrivato con la nave William su quest'isola il 10 giugno. [A margine della lettera] Dal signor Perce riceverai un contenitore di zenzero per mia sorella, alcune perle per i miei cugini e le loro figlie, e un uccello chiamato dodo, se mai arriverà vivo.[89]»  Non è noto se il dodo sia sopravvissuto al viaggio. Purtroppo, la lettera originale venne distrutta in un incendio nel XIX secolo.[90] La più antica raffigurazione conosciuta di un dodo in Europa risale al 1610 circa e fa parte di una collezione di dipinti che ritraggono gli animali ospitati nel serraglio reale dell'imperatore Rodolfo II a Praga. Questa collezione comprende anche raffigurazioni di altri animali endemici di Mauritius, tra cui il rallo rosso. L'esemplare raffigurato, che potrebbe essere un giovane dodo, appare essiccato o impagliato, il che suggerisce che possa aver vissuto per un certo periodo nello zoo dell'imperatore prima di morire. Il fatto che esemplari interamente impagliati siano stati documentati in Europa suggerisce che alcuni dodo vennero portati vivi e morirono in seguito, poiché è improbabile che sulle navi di passaggio vi fossero tassidermisti e, all'epoca, non era ancora pratica comune conservare esemplari biologici in alcool. Della maggior parte dei campioni provenienti da zone tropicali sono sopravvissuti solo testa e piedi essiccati.[88] Uno dei viaggi più lontani di cui si abbia notizia riguarda un dodo inviato fino a Nagasaki, in Giappone, nel 1647. Per molto tempo non si sapeva se fosse mai giunto a destinazione.[74] Tuttavia, nel 2014, la pubblicazione di testimonianze storiche ha confermato che l'esemplare arrivò vivo e venne considerato un dono di grande valore. Nonostante la sua rarità, il suo prezzo era paragonabile a quello di un cervo bianco o di un bezoario. Questo rappresenta l'ultimo dodo in cattività di cui abbiamo notizia.[91] Estinzione Come molti animali evolutisi in un ambiente privo di predatori naturali, il dodo non aveva alcun timore dell'uomo. Questa impavidità, unita all'incapacità di volare, lo rese una preda estremamente facile per i marinai.[92] Sebbene alcuni resoconti descrivano uccisioni di massa di dodo per rifornire le navi, le indagini archeologiche hanno trovato scarse prove di una caccia su larga scala. Le ossa di almeno due esemplari sono state rinvenute nelle grotte della Baie du Cap, un luogo dove nel XVII secolo si rifugiavano detenuti e schiavi fuggitivi. Tuttavia, il terreno elevato e accidentato rende improbabile che i dodo potessero avervi accesso facilmente.[10] Nonostante la bassa densità umana sull'isola (la popolazione di Mauritius, che si estende su 1860 km², non superò mai le 50 unità nel XVII secolo), l'introduzione di specie aliene ebbe un impatto devastante sulla fauna locale. Cani, maiali, gatti, ratti e macachi cancrivori fecero razzia dei nidi di dodo e competirono con la specie per le risorse alimentari.[43] Inoltre, gli esseri umani contribuirono alla distruzione dell'habitat forestale del dodo. Si ritiene oggi che l'effetto degli animali introdotti, in particolare maiali e macachi, sia stato più dannoso rispetto alla caccia diretta.[93] È possibile che i ratti non abbiano avuto un impatto significativo sulla specie, poiché i dodo erano già abituati a confrontarsi con i granchi di terra.[94] Alcuni studiosi ipotizzano che il dodo fosse già una specie rara o localizzata prima dell'arrivo dell'uomo, altrimenti la sua estinzione così rapida risulterebbe difficilmente spiegabile.[59] Nel 2005, una spedizione scoprì resti subfossili di dodo e altri animali uccisi da un'alluvione improvvisa, suggerendo che eventi di mortalità di massa potrebbero aver contribuito al declino della specie.[95] Tuttavia, il fatto che il dodo abbia sopravvissuto per secoli a attività vulcanica e cambiamenti climatici indica che fosse una specie resiliente all'interno del proprio ecosistema.[61] Non vi è un consenso unanime sulla data esatta dell'estinzione del dodo. L'ultimo avvistamento generalmente accettato è il resoconto del 1662 di Volkert Evertsz, un marinaio naufragato dalla nave olandese Arnhem, il quale descrisse degli uccelli catturati su un piccolo isolotto al largo di Mauritius, oggi identificato con Île d'Ambre: «Questi animali, quando ci avvicinavamo a loro, fissavano il nostro sguardo e restavano immobili sul posto, come se non sapessero se avevano ali per volare o zampe per fuggire, permettendoci di avvicinarci quanto volevamo. Tra questi uccelli c'erano quelli che in India chiamano Dod-aersen (essendo una specie di grande oca); questi uccelli non sono in grado di volare, e al posto delle ali hanno solo alcuni piccoli «spilli», ma possono correre molto velocemente. Li spingemmo in un punto dove era più facile afferrarli con le mani e, quando ne tenemmo uno per una zampa e questo fece un gran baccano, gli altri all'improvviso accorsero il più velocemente possibile in suo aiuto e, così, anch'essi furono catturati e fatti prigionieri.[96]» Tuttavia, questi dodo dell'isolotto potrebbero non essere stati gli ultimi esemplari della specie.[97] L'ultimo avvistamento documentato di un dodo è stato registrato nei registri di caccia di Isaac Johannes Lamotius nel 1688. Nel 2003, un'analisi statistica condotta dai biologi David L. Roberts e Andrew R. Solow ha stimato la data di estinzione al 1693, con un intervallo di confidenza del 95% compreso tra 1688 e 1715. Secondo questa ricerca, il dodo era già molto raro negli anni '60 del XVII secolo, e l'avvistamento di un esemplare nel 1674 (riportato da uno schiavo fuggito, ma contestato da molti studiosi) non può essere scartato.[98]  Nel 1868, l'ornitologo britannico Alfred Newton suggerì che, dopo la scomparsa del dodo, i visitatori dell'isola avessero iniziato a chiamare «dodo» il rallo rosso.[99] Anthony Cheke ha evidenziato che alcune descrizioni successive al 1662 utilizzano i nomi «Dodo» e «Dodaers» per riferirsi al rallo rosso, suggerendo che il nome fosse stato trasferito da una specie all'altra.[100] Secondo Cheke, l'ultima osservazione credibile del dodo rimane quella del 1662. Una testimonianza del 1668, del viaggiatore inglese John Marshall, usa i termini Dodo e Red Hen in modo intercambiabile per descrivere il rallo rosso. Inoltre, la sua descrizione della carne del «dodo» come «dura» coincide con quella di un altro resoconto del 1681.[101] Anche il resoconto del 1662 è stato messo in discussione dallo scrittore Errol Fuller, il quale ha notato che la reazione dei presunti dodo alla cattura corrisponde a quella riportata per il rallo rosso.[102] Nel 2014, Cheke ha analizzato manoscritti olandesi e ha scoperto che tra il 1664 e il 1674 non ci sono riferimenti al dodo.[103] Nel 2020, insieme al ricercatore Jolyon C. Parish, ha avanzato l'ipotesi che tutti i riferimenti successivi alla metà del XVII secolo si riferissero in realtà al rallo rosso, e che il dodo fosse già estinto entro il 1664 a causa della predazione da parte dei maiali introdotti. I nuovi coloni, non avendo mai visto un vero dodo, avrebbero scambiato il rallo rosso per il dodo e continuato a usare lo stesso nome.[104] Poiché non esistono descrizioni fisiche dettagliate posteriori al 1662, è improbabile che la questione venga mai definitivamente risolta.[94] La Lista Rossa della IUCN accetta l'ipotesi di Cheke, indicando il 1662 come data di estinzione ufficiale del dodo. Tuttavia, indipendentemente dalla data esatta, la specie era probabilmente già scomparsa entro il 1700, circa un secolo dopo la sua scoperta nel 1598.[1][101] Gli olandesi abbandonarono Mauritius nel 1710, ma a quel punto il dodo e gran parte dei grandi vertebrati terrestri dell'isola erano ormai estinti.[43] Nonostante la rarità del dodo fosse già stata segnalata nel XVII secolo, la sua estinzione fu riconosciuta solo nel XIX secolo. Per lungo tempo, infatti, si ritenne che l'estinzione fosse impossibile per motivi religiosi, fino a quando Georges Cuvier dimostrò il contrario. Inoltre, molti scienziati dubitavano persino che il dodo fosse mai esistito, considerandolo una creatura leggendaria. Nel 1833, il dodo venne indicato per la prima volta come esempio di estinzione causata dall'uomo su Penny Magazine.[105] Da allora, è diventato una vera e propria icona dell'estinzione.[106] Resti fisiciEsemplari del XVII secolo Tutto ciò che resta dei dodo portati in Europa nel XVII secolo è costituito da pochissimi reperti: una testa e un piede essiccati conservati presso il Museo di storia naturale dell'Università di Oxford, un cranio custodito nel Museo di zoologia dell'Università di Copenaghen, una mascella superiore conservata presso il Museo nazionale di Praga e un piede, un tempo conservato al British Museum, ma oggi andato perduto. I resti di Copenaghen e Praga furono riscoperti e identificati come appartenenti a un dodo solo nella metà del XIX secolo.[107] Nei vecchi inventari museali sono citati anche diversi esemplari impagliati, ma nessuno è giunto fino a noi.[108] Oltre a questi reperti, si ha notizia di un altro piede essiccato, appartenuto al professore olandese Pieter Pauw e menzionato da Carolus Clusius nel 1605. La sua provenienza è sconosciuta ed è andato perduto, ma potrebbe essere stato raccolto durante il viaggio di Van Neck.[22] I presunti dodo impagliati esposti oggi nei musei di tutto il mondo sono in realtà ricostruzioni tassidermiche, realizzate utilizzando piume di altri uccelli. Molti dei più antichi esemplari furono creati dal gruppo di tassidermisti britannici guidato da Rowland Ward.[107]  Gli unici resti di tessuti molli conosciuti, ovvero la testa (reperto OUM 11605) e il piede di Oxford, appartenevano all'ultimo esemplare impagliato noto, menzionato per la prima volta nel 1656 come parte della collezione Tradescant, poi trasferito all'Ashmolean Museum nel 1659.[22] Alcuni studiosi ipotizzano che questi resti possano appartenere al dodo che Hamon L'Estrange vide a Londra nel 1638, all'uccello inviato da Emanuel Altham o a un esemplare donato da Thomas Herbert. Poiché i resti non mostrano segni di interventi tassidermici, è possibile che dell'esemplare sia stata semplicemente conservata la spoglia naturale.[109] Nel 2018, scansioni della testa del dodo di Oxford hanno rivelato la presenza di pallini di piombo all'interno delle ossa e della pelle. Questo suggerisce che l'animale fu ucciso con armi da fuoco prima di essere trasportato in Gran Bretagna, o addirittura dopo il suo arrivo. Le circostanze della sua uccisione rimangono sconosciute e i pallini non sono ancora stati analizzati per determinarne la provenienza geografica.[110] Molte fonti riportano che i curatori dell'Ashmolean Museum avrebbero bruciato il dodo impagliato intorno al 1755, a causa del suo stato di deterioramento, salvando solo la testa e una zampa. Il regolamento del museo affermava infatti: «Quando un reperto invecchia o si deteriora, il custode può riporlo in uno degli armadi o in un altro deposito e sostituirlo con qualcos'altro».[111] Oggi si ritiene che questa distruzione deliberata sia solo una leggenda: più probabilmente, il campione venne rimosso dall'esposizione per preservarne i resti. Tuttavia, i tessuti molli rimasti hanno continuato a degradarsi nel tempo. Nel XIX secolo, la testa fu sezionata da Strickland e Melville, che separarono la pelle dal cranio in due metà. Il piede, invece, si è ridotto quasi interamente a struttura scheletrica, con solo pochi frammenti di pelle e tendini. Sulla testa rimangono pochissime piume. Si ritiene che l'esemplare fosse una femmina, poiché il piede è più piccolo dell'11% rispetto a quello di Londra, ma risulta comunque completamente sviluppato.[112] I resti furono esposti all'Università di Oxford almeno dagli anni '60 del XIX secolo fino al 1998, dopodiché furono ritirati dall'esposizione per evitare ulteriori danni.[113] Oggi esistono calchi della testa conservati in molti musei del mondo.[109] Incisione a colori (1793) del piede di Londra, ormai perduto, (a sinistra) e litografia dello stesso (1848). Il piede essiccato di Londra fu menzionato per la prima volta nel 1665 e trasferito al British Museum nel XVIII secolo. Fino agli anni '40 del XIX secolo, fu esposto accanto al celebre Dodo di Edwards, il dipinto di Savery. Anche questo reperto fu dissezionato da Strickland e Melville, rivelando che non era in posizione eretta. Questo suggerisce che fu staccato da un esemplare fresco, e non da un uccello impagliato. Dal 1896, il piede è stato descritto come privo di tegumenti, e si ritiene che oggi ne siano rimaste solo le ossa. Tuttavia, la sua attuale ubicazione è sconosciuta.[22] Il cranio di Copenaghen (reperto ZMUC 90-806) appartenne alla collezione di Bernardus Paludanus a Enkhuizen fino al 1651, quando fu trasferito al museo del castello di Gottorf, nello Schleswig.[114] Dopo che il castello fu occupato dalle forze danesi nel 1702, la collezione venne assimilata alla collezione reale danese. Il cranio fu riscoperto da J. T. Reinhardt nel 1840. In base alla sua storia, potrebbe essere il più antico resto conosciuto di un dodo portato in Europa nel XVII secolo.[22] È più corto di 13 mm rispetto al cranio di Oxford e potrebbe essere appartenuto a una femmina.[37] In origine, il reperto era mummificato, ma la pelle si è deteriorata.[43] La parte anteriore di un cranio (reperto NMP P6V-004389), oggi conservata presso il Museo nazionale di Praga, venne ritrovata nel 1850 tra i reperti provenienti dal Museo della Boemia. Alcune fonti menzionano altri resti appartenuti a questo esemplare, ma sembra che sia rimasta solo questa porzione del cranio. La presunta porzione di un arto destro, conservata nello stesso museo, appartiene invece a un solitario di Rodrigues.[22][115][116] Si ipotizza che il reperto possa essere ciò che resta di uno dei dodo impagliati presenti nel serraglio dell'imperatore Rodolfo II. Potrebbe persino trattarsi dell'esemplare dipinto da Hoefnagel o Savery alla corte di Praga.[117] Reperti subfossiliRicostruzione di Richard Owen dello scheletro di un dodo (1866): esso appare troppo tozzo, essendo basato sul Dodo di Edwards dipinto da Savery. Scheletro di Mare-aux-Songes assemblato in posizione più eretta da Owen (Natural History Museum di Londra). Fino al 1860, gli unici resti conosciuti di dodo erano i quattro esemplari incompleti risalenti al XVII secolo. Tuttavia, in quell'anno, Philip Burnard Ayres scoprì le prime ossa subfossili e le inviò a Richard Owen presso il British Museum. Owen, però, non rese pubblica la scoperta. Nel 1863, lo stesso Owen chiese al vescovo Vincent Ryan di diffondere la notizia a Mauritius, nella speranza di ottenere ulteriori ritrovamenti.[2] Nel 1865, dopo una ricerca durata trent'anni, il maestro di scuola George Clark, inviato dal governo a Mahébourg, rinvenne una grande quantità di ossa di dodo nella palude di Mare-aux-Songes, nel sud di Mauritius. Clark era stato ispirato dalla monografia di Strickland e Melville.[22] Nel 1866, spiegò sulla rivista di ornitologia Ibis che aveva mandato i suoi coolies a sondare il fondo della palude con i piedi, alla ricerca di ossa. Dopo un inizio poco promettente, la rimozione della fitta vegetazione portò al ritrovamento di numerosi resti.[118] Un altro possibile scopritore delle ossa di Mare-aux-Songes fu Harry Pasley Higginson, un ingegnere ferroviario inglese, che riferì di averle trovate nello stesso periodo di Clark. La questione su chi le abbia scoperte per primo rimane aperta. Higginson inviò casse contenenti ossa di dodo ai musei di Liverpool, Leeds e York.[119][120] Complessivamente, a Mare-aux-Songes sono stati rinvenuti i resti di oltre 300 dodo, ma sono scarse le ossa del cranio e delle ali. È probabile che la parte superiore del corpo sia stata dispersa dagli agenti atmosferici o divorata dagli animali spazzini, mentre la parte inferiore rimase introppolata nel fango. Fenomeni simili si sono verificati anche nelle paludi della Nuova Zelanda, dove sono stati trovati molti resti di moa.[121] La maggior parte dei resti presenta una colorazione variabile dal marrone al marrone scuro.[79] I rapporti di Clark sui ritrovamenti riaccesero l'interesse scientifico per il dodo. Tuttavia, ne scaturì un'accesa rivalità tra Richard Owen e Alfred Newton, entrambi desiderosi di essere i primi a descrivere l'anatomia post-craniale del dodo. Owen riuscì ad acquistare acquistò una spedizione di ossa che era destinata a Newton, scatenando una disputa tra i due. Nel 1866, pubblicò il Memoir on the Dodo, ma basò la sua ricostruzione sul celebre Dodo di Edwards, dipinto da Savery, rendendo l'animale eccessivamente tozzo e obeso. Nel 1869, ricevette ulteriori ossa, che gli permisero di correggere la postura, rendendola più eretta. Nel frattempo, Newton spostò la sua attenzione sul solitario di Réunion. Le ossa che non furono acquistate né da Owen né da Newton vennero vendute all'asta o donate ai musei.[2][122] Nel 1889, il naturalista Théodor Sauzier fu incaricato di esplorare i «souvenir storici» di Mauritius e di cercare ulteriori resti di dodo a Mare-aux-Songes. La sua spedizione ebbe successo, portando alla scoperta di resti di altre specie estinte.[123] Scheletro assemblato con ossa rinvenute nel 2006 (Naturalis). Le ossa subfossili riscoperte nel Grant Museum nel 2011. Nel 2005, dopo oltre cento anni di abbandono, una parte di Mare-aux-Songes fu scavata da un team di ricercatori dell'International Dodo Research Project. Durante il domonio coloniale britannico, la palude era stata ricoperta da un substrato roccioso per prevenire epidemie di malaria, e questo strato dovette essere rimosso per consentire gli scavi. Tra i ritrovamenti figuravano resti di almeno 17 dodo in vari stadi di sviluppo (ma nessun giovane), tra cui uno scheletro quasi completo, conservato nella sua posizione naturale.[124] Questi reperti furono esposti al pubblico nel dicembre 2005 al museo Naturalis di Leida. Il 63% dei fossili rinvenuti nella palude apparteneva a tartarughe giganti del genere Cylindraspis, mentre il 7,1% era costituito da resti di dodo. Le analisi suggeriscono che questi resti si depositarono sul fondo nell'arco di diversi secoli, circa 4000 anni fa.[125] Gli studi più recenti indicano che i dodo e altri animali rimasero impantanati a Mare-aux-Songes mentre cercavano di raggiungere l'acqua durante una grave siccità, circa 4200 anni fa.[124] Inoltre, la presenza di cianobatteri avrebbe contribuito alla loro morte per intossicazione, disidratazione, impantanamento o calpestamento.[126] Le moderne campagne di scavo hanno inoltre permesso di recuperare piccole ossa dello scheletro, che erano state trascurate nel XIX secolo a causa dei metodi di raccolta più grossolani.[79] All'inizio del XX secolo, il naturalista dilettante Louis Etienne Thirioux rinvenne molti resti di dodo in diverse località di Mauritius. Tra questi figurava il primo esemplare articolato, ossia il primo scheletro ritrovato al di fuori di Mare-aux-Songes.[22][43] Questo scheletro fu scoperto nel 1904 in una grotta vicino al Monte Le Pouce ed è l'unico scheletro completo appartenente a un singolo dodo. Thirioux lo donò al Museo Desjardins, oggi Museo di storia naturale del Mauritius Institute.[127][128] Gli eredi di Thirioux vendettero un secondo scheletro completo, composto però da ossa di almeno due individui, al Museo di scienze naturali di Durban, in Sudafrica, nel 1918. Questi due scheletri rappresentano i reperti più completi mai ritrovati, poiché includono anche ossa mai scoperte prima, come le rotule e le ossa delle ali. Sebbene alcuni studiosi dell'epoca avessero già notato la loro importanza, gli esemplari di Thirioux furono dimenticati fino al 2011, quando un team di ricercatori li ha analizzati scientificamente. Grazie alle scansioni laser, ne sono stati ricostruiti modelli 3D, utilizzati per una monografia sull'osteologia del dodo.[129][130] Nel 2006, un team di ricercatori ha scoperto un secondo scheletro completo di dodo, in un tunnel di lava. Questo è l'unico scheletro di un singolo esemplare rinvenuto in epoca recente.[131] Attualmente, 26 musei in tutto il mondo conservano importanti reperti di dodo, quasi tutti provenienti da Mare-aux-Songes. Tra questi il Natural History Museum, l'American Museum of Natural History, il Museo di zoologia dell'università di Cambridge e il Museo Senckenberg.[132] Nel 2011, una cassa contenente ossa di dodo risalenti all'epoca edoardiana è stata riscoperta al Grant Museum dell'University College di Londra. Fino ad allora, i resti erano stati conservati assieme a ossa di coccodrillo.[133] Il dodo biancoIn Paesaggio con Orfeo e gli animali di Savery (1611 ca.) si vede un dodo bianco in basso a destra. Uno dei dodo bianchi dipinti da Pieter Holsteyn II alla metà del XVII secolo, forse basato sull'immagine di Savery. Oggi si ritiene che il presunto «dodo bianco» (o «solitario») di Réunion sia il risultato di un'errata interpretazione basata su vecchi resoconti e su dipinti del XVII secolo. Gli scritti originali, infatti, si riferivano probabilmente all'ibis di Réunion, mentre i dipinti di Pieter Withoos e Pieter Holsteyn, riscoperti nel XIX secolo, raffiguravano uccelli bianchi simili a dodo. La confusione iniziò con il diario di Willem Ysbrandtszoon Bontekoe, che visitò Réunion intorno al 1619 e menzionò uccelli grassi e incapaci di volare, chiamandoli Dod-eersen. Tuttavia, non fece alcun riferimento alla loro colorazione. Quando suo il diario fu pubblicato nel 1646, il testo fu accompagnato da un'incisione di un dodo basata sul cosiddetto «schizzo della Crocker Art Gallery» di Roelant Savery.[134] Il primo riferimento a un «uccello bianco, tozzo e incapace di volare» a Réunion risale al 1625, in un rapporto dell'ufficiale J. Tatton. Menzioni sporadiche comparvero anche nei resoconti di Sieur Dubois e di altri autri successivi.[135] Nel 1848, il barone Edmond de Sélys Longchamps coniò il nome Raphus solitarius, ritenendo che i resoconti si riferissero a una vera specie di dodo. L'ipotesi si rafforzò quando, nel XIX secolo, furono riscoperti i dipinti del XVII secolo raffiguranti dodo bianchi, erroneamente interpretati come rappresentazioni di questa specie scomparsa. Alcuni naturalisti, come Oudemans, ipotizzarono che i dipinti raffigurassero femmine, suggerendo che la specie presentasse un evidente dimorfismo sessuale.[136] Altri sostenevano che questi uccelli appartenessero a una specie affine al solitario di Rodrigues, dal momento che nei resoconti veniva usato lo stesso nome, o addirittura che a Réunion fossero esistite due varianti: una bianca di dodo e una bianca di solitario.[137] Il dipinto di Pieter Withoos, scoperto per primo, sembra derivare da un'opera precedente di Pieter Holsteyn, di cui si conoscono almeno tre versioni. Secondo gli studiosi Hume, Cheke e Valledor de Lozoya, tutte le raffigurazioni di dodo bianchi potrebbero essere state ispirate dal dipinto di Roelant Savery Paesaggio con Orfeo e gli animali. Quest'opera, generalmente datata al 1611 (anche se alcuni la collocano tra il 1614 e il 1626), mostra un dodo biancastro, probabilmente basato su un esemplare impagliato conservato all'epoca a Praga. Un inventario della collezione dell'imperatore Rodolfo II, presso cui Savery lavorò tra il 1607 e il 1611, menziona effettivamente un walghvogel dalla «colorazione biancastra sporca». Tuttavia, tutti i dipinti successivi di Savery raffigurano dodo grigiastri, forse perché nel frattempo aveva visto un altro esemplare museale. Gli studiosi Cheke e Hume ritengono che l'esemplare raffigurato da Savery fosse albino.[50][117] Al contrario, Valledor de Lozoya ha ipotizzato che la colorazione chiara potesse essere una caratteristica giovanile, il risultato dello sbiancamento dei vecchi esemplari impagliati o una semplice licenza artistica.[138] Nel 1987, alcuni scienziati descrissero i fossili di un'inedita specie di ibis di Réunion, caratterizzata da un becco relativamente corto, che fu inizialmente classificata come Borbonibis latipes.[139] Solo nel 1995, su suggerimento di Anthony Cheke, si stabilì un collegamento tra questi fossili e gli antichi resoconti sul «solitario» di Réunion. Successivamente, l'ibis venne assegnato al genere Threskiornis, ricevendo l'epiteto specifico solitarius, che ereditò dal nome Raphus solitarius.[140] Tutte le specie del genere Threskiornis hanno una colorazione bianca e nera e un becco sottile, caratteristiche che corrispondono alle descrizioni storiche del «solitario» di Réunion. Non sono mai stati trovati resti fossili di uccelli simili a dodo sull'isola, confermando che il «dodo bianco» non è mai esistito.[117] Nella cultura di massaAlice e il Dodo in due versioni delle Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie illustrate da John Tenniel (a sinistra, 1865) e da Arthur Rackham (1907). L'aspetto singolare del dodo e il suo status di uno degli animali estinti più noti lo hanno reso un potente simbolo culturale. Nella lingua inglese, il dodo è sinonimo di obsolescenza e scomparsa, come dimostrano espressioni popolari come dead as a dodo («morto come un dodo»), usata per indicare qualcosa di irrimediabilmente estinto o fuori moda, e to go the way of the dodo («prendere il sentiero del dodo»), che significa diventare obsoleto o cadere in disuso.[141] Inoltre, il termine «dodo» è utilizzato in gergo per descrivere una persona stupida o lenta di comprendonio, riflettendo la vecchia convinzione che l'animale fosse ingenuo e facilmente catturabile.[142][143] Il dodo compare frequentemente nella narrativa popolare e, ancor prima della sua estinzione, era già presente nella letteratura europea come simbolo di terre esotiche e di ghiottoneria, a causa della sua apparente grassezza.[144] Uno dei suoi ruoli più celebri è quello in Alice nel Paese delle Meraviglie (1865) di Lewis Carroll. Nello stesso anno in cui George Clark iniziò a pubblicare i suoi studi sui fossili di dodo, l'animale fece la sua apparizione come personaggio nel celebre romanzo. Si ritiene che Carroll lo abbia inserito nel libro perché si identificava con esso: a causa della sua balbuzie, infatti, quando si presentava agli altri il suo nome Charles Dodgson suonava come «Do-do-Dodgson».[106] L'autore e Alice Liddell, la bambina che ispirò il personaggio di Alice, visitarono insieme il museo di Oxford, dove osservarono da vicino i resti di un dodo.[145] La popolarità del libro rese il dodo un'icona dell'estinzione.[146] Da allora, le sue rappresentazioni divennero sempre più esagerate e fumettistiche, enfatizzandone la goffaggine e l'aria tragica di specie condannata all'estinzione.[147] Lo stemma di Mauritius è sostenuto da un dodo. Dodo su una moneta da 10 rupie del 1971. Il dodo è presente anche nella poesia. Hilaire Belloc, nel suo libro The Bad Child's Book of Beasts (1896), gli dedicò questi versi:[145][148] (EN)

«The Dodo used to walk around, (IT)

«Il Dodo era solito andare in giro, Il dodo è un simbolo nazionale di Mauritius ed è usato come mascotte in vari contesti.[149] Compare sullo stemma di Mauritius, sulle monete e nelle banconote della rupia mauriziana, e sui moduli di immigrazione per l'ingresso nell'isola.[93][150][151] Un dodo sorridente è anche il simbolo della Brasseries de Bourbon, una famosa azienda di birra di Réunion, che si rifà alla leggenda della presunta variante bianca del dodo.[152]  Il dodo è diventato un emblema della protezione delle specie a rischio. Il Durrell Wildlife Conservation Trust e il Durrell Wildlife Park lo usano per sensibilizzare il pubblico sulla conservazione della fauna in pericolo.[153] Inoltre, il Center for Biological Diversity assegna ogni anno il Rubber Dodo Award a coloro che si sono distinti in senso negativo per aver contribuito alla distruzione degli habitat e della biodiversità.[154] Il suo nome è stato scelto per battezzare nuove specie, tra cui il ragno Nephilengys dodo (2011), scoperto nelle foreste di Mauritius, un tempo habitat del dodo,[155] le formiche Pseudolasius dodo (1946) e Pheidole dodo (2013),[156][157] e l'isopode Hansenium dodo (1991), trovato in una barriera corallina al largo di Réunion.[158] Il dodo ha influenzato anche la nomenclatura scientifica. Il nome è stato usato per descrivere alcuni elementi genetici, in riferimento alla sua incapacità di volare. Un gene del moscerino della frutta, situato in una regione del cromosoma responsabile della capacità di volo, è stato chiamato «dodo».[159] Inoltre, una famiglia di trasposoni difettosi di Phytophthora infestans (l'agente della peronospora della patata) è stata denominata DodoPi, poiché presenta mutazioni che le impediscono di muoversi nel cromosoma.[160] L'interesse per il dodo non si limita alla scienza: il mercato dell'arte ha visto la vendita di opere che lo raffigurano. Nel 2009, un disegno olandese inedito di un dodo, risalente al XVII secolo, fu messo all'asta da Christie's. Gli esperti stimavano che sarebbe stato venduto per 6000 sterline,[161] ma la cifra finale fu di 44450 sterline.[162] Non è noto se il disegno fosse basato su un esemplare vivente o su una raffigurazione precedente, né si conosce l'autore.[163] Note

Bibliografia

Voci correlateAltri progetti

Collegamenti esterni

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia