|

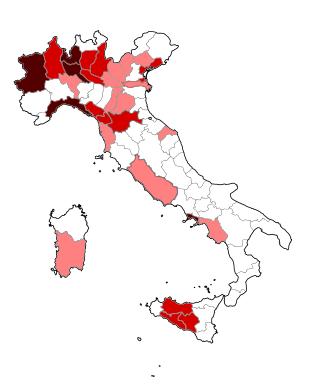

Questione meridionale«Che esista una questione meridionale, nel significato economico e politico della parola, nessuno più mette in dubbio. C'è fra il nord e il sud della penisola una grande sproporzione nel campo delle attività umane, nella intensità della vita collettiva, nella misura e nel genere della produzione, e, quindi, per gl'intimi legami che corrono tra il benessere e l'anima di un popolo, anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale.» La locuzione questione meridionale indica, nella storiografia italiana, la percezione, maturata nel contesto postunitario[2], della situazione di persistente arretratezza nello sviluppo socioeconomico delle regioni dell'Italia meridionale rispetto alle altre regioni del Paese, soprattutto quelle settentrionali. Utilizzata per la prima volta nel 1873 dal deputato radicale lombardo Antonio Billia, intendendo la disastrosa situazione economica del Mezzogiorno in confronto alle altre regioni dell'Italia unita,[3] viene adoperata nel linguaggio comune ancora oggi. La questione meridionale resta aperta, per una serie di motivazioni di carattere economico. Infatti, il ritardo nello sviluppo rispetto al Centro-Nord, anche successivamente alla Seconda guerra mondiale, non si sarebbe mai potuto annullare del tutto, dal momento che, nel periodo che va dal 1971 (da quando i dati sono disponibili) al 2017, lo stato italiano ha investito in media per abitante, molto più al centro-nord che al sud, rendendo non solo incolmabile il divario, ma anzi, accentuandolo.[4][5] Secondo il rapporto Eurispes: Risultati del Rapporto Italia 2020, se della spesa pubblica totale, si considerasse la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere in percentuale alla sua popolazione, emerge che, complessivamente, solo dal 2000 al 2017, la somma corrispondente sottrattagli ammonta a circa 840 miliardi di euro netti (in media, circa 46 miliardi di euro l’anno)[5]. La situazione prima dell'Unità d'ItaliaSituazione politica e inquadramento  L'origine delle differenze economiche e sociali tra le regioni italiane è da tempo controversa, anche a causa delle relative implicazioni ideologiche e politiche. La corrente storiografica maggioritaria sostiene che le differenze tra le diverse aree della penisola fossero già molto marcate al momento dell'unità: l'agricoltura intensiva della pianura Padana, l'impulso alla costruzione di strade e ferrovie del Piemonte, e il ruolo del commercio e della finanza vengono contrapposti all'impostazione che caratterizzava il Regno delle Due Sicilie.[6] Secondo il giornalista e saggista Paolo Mieli, basandosi sull'opera di Vittorio Daniele e Paolo Malanima, Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011 (Rubbettino), i territori borbonici presentavano negli anni dell'unificazione nazionale, condizioni economiche del tutto simili a quelle delle aree settentrionali e che anzi il Pil pro capite del Mezzogiorno era superiore, benché di poco, a quello del Nord.[7] Al contrario l'economista statunitense Richard S. Eckaus sosteneva vi fosse una depressione economica nel mezzogiorno precedente l'unificazione.[8] Secondo Francesco Saverio Nitti, tra il 1810 e il 1860, mentre stati come Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania, Belgio conobbero il progresso, l'Italia preunitaria ebbe grandi difficoltà di crescita, dovute in gran parte a diverse problematiche come le ribellioni intestine e le guerre d'indipendenza.[9] La situazione era anche aggravata dalla malaria, che affliggeva soprattutto il Mezzogiorno.[10] Nitti riteneva che, prima dell'Unità, non vi fossero marcate differenze economiche a livello territoriale e in ogni zona dell'Italia preunitaria si sentiva la scarsità di grandi industrie: «Prima del 1860 non era quasi traccia di grande industria in tutta la penisola. La Lombardia, ora così fiera delle sue industrie, non avea quasi che l'agricoltura; il Piemonte era un paese agricolo e parsimonioso, almeno nelle abitudini dei suoi cittadini. L'Italia centrale, l'Italia meridionale e la Sicilia erano in condizioni di sviluppo economico assai modesto. Intere province, intere regioni eran quasi chiuse ad ogni civiltà.» Circa le condizioni di sviluppo economico e produttivo dell'Italia preunitaria Antonio Gramsci era di diverso avviso rispetto al Nitti, infatti secondo il politico e storico marxista alla data dell'unità italiana esistevano invece profonde differenze di organizzazione economica e di infrastrutture tra la parte settentrionale e quella meridionale della penisola italiana. «La nuova Italia aveva trovato in condizioni assolutamente antitetiche i due tronconi della penisola, meridionale e settentrionale, che si riunivano dopo più di mille anni. L’invasione longobarda aveva spezzato definitivamente l’unità creata da Roma, e nel Settentrione i comuni avevano dato un impulso speciale alla storia, mentre nel Mezzogiorno il regno degli svevi, degli Angiò, di Spagna e dei Borboni ne avevano un altro. Da una parte la tradizione di una certa autonomia aveva creato una borghesia audace e piena di iniziative, ed esisteva una organizzazione economica simile a quella degli altri Stati d’Europa, propizia allo svolgersi ulteriore del capitalismo e dell’industria. Nell’altra le paterne amministrazioni di Spagna e dei Borboni nulla avevano creato: la borghesia non esisteva, l’agricoltura era primitiva e non bastava neppure a soddisfare il mercato locale; non strade, non porti, non utilizzazione delle poche acque che la regione per la sua speciale conformazione, possedeva. L’unificazione pose in intimo contatto le due parti della penisola.» Secondo quanto esposto da Denis Mack Smith nella sua opera Storia d'Italia dal 1861 al 1998, a partire dal 1850, il Piemonte di Cavour era guidato da un'élite liberale che impresse una radicale accelerazione, con lo scopo dichiarato di confrontarsi con le maggiori potenze europee. Il codice civile venne riformato sul modello di quello francese, più avanzato ma decisamente centralista. Venne fondata una nuova banca per fornire credito alle imprese industriali e vennero ridotti significativamente i dazi, in media del 10%, da confrontare con anche il 100% presente nel Sud. Vennero inviati tecnici in Inghilterra per studiare l'industria bellica, e venne dato un forte sviluppo alle infrastrutture: il canale Cavour, incominciato nel 1857, rese fertilissima la regione di Vercelli e Novara, le ferrovie vennero ampliate tanto che nel 1859 il Piemonte possedeva metà del chilometraggio dell'intera penisola, e dal 1868, la ferrovia del Moncenisio (dal 1871 rimpiazzato dalla galleria del Fréjus) permise presto di raggiungere Parigi in un solo giorno di viaggio.[12] Nitti sostenne che tale trasformazione comportò ingenti spese pubbliche che condussero il regno sardo verso una profonda depressione finanziaria, poiché molti lavori pubblici si rivelarono improduttivi. Secondo Nitti, senza togliere nessuno dei grandi meriti che il Piemonte ebbe di fronte all'unità italiana, la situazione del Regno di Sardegna, per scongiurare il fallimento, poteva essere risolta solo «confondendo le finanze piemontesi a quelle di altro stato più grande».[13] Nel clima di restaurazione successivo ai moti siciliani del 1848, il Regno delle Due Sicilie aveva perseguito una politica conservatrice. Il governo borbonico, secondo Mack Smith, ricalcava un modello aristocratico, basato su livelli inferiori di tasse e basse spese per le infrastrutture. La politica economica era paternalista: la produzione interna era protetta da alti dazi per l'importazione delle merci e il prezzo degli alimenti era tenuto basso dalla proibizione di esportare il grano, mentre la proprietà della terra era concentrata tra pochi possidenti che la tenevano a latifondo, o tenuta a Manomorta dalla Chiesa, mentre valevano ancora diritti feudali di decima e di fruizione pubblica di terreni comunali. Nitti valutò che il sistema adottato dai Borbone fosse dovuto a una mancanza di vedute, a un rifiuto di guardare al futuro, un principio da lui giudicato gretto e quasi patriarcale,[14] ma che, allo stesso tempo, garantiva una «grossolana prosperità, che rendeva la vita del popolo meno tormentosa di ora».[15] Le cause del problema meridionale vanno comunque ricercate nelle numerose vicende politiche e socioeconomiche attraverso le quali il Mezzogiorno è passato nei secoli: nella mancanza di un periodo comunale, suscitatore di energie spirituali e produttive; nella persistenza di monarchie straniere incapaci di creare uno stato moderno; nel dominio plurisecolare di un baronaggio, geloso detentore di tutti i privilegi; nella persistenza del latifondo; nella mancanza di una classe borghese, creatrice di ricchezza e animatrice di nuove forme di vita politica; nella dominazione spagnola, nefasta e corruttrice. Particolare importanza ebbe la quasi sistematica alleanza tra monarchie straniere e nobiltà sulla base del mantenimento del regime feudale. Tale alleanza impedì la formazione di una borghesia attiva, intraprendente.[16] I problemi di integrazione del Meridione nel nuovo stato nazionale unitario erano generati anche a causa delle profonde differenze socio-culturali esistenti tra il Regno delle Due Sicilie e gli altri stati pre-unitari: «A quasi nessuno di questi amministratori settentrionali piaceva di essere inviato a Napoli o in Sicilia: ben presto tutti urtavano contro i sistemi locali di patronato, clientelismo e nepotismo, e pochi furono capaci di evitare il compromesso.» A complicare la situazione c'era anche una grande e diffusa corruzione nell'amministrazione [17][18]. Negli anni successivi l'unificazione nazionale, la durata di vita media era di diversi anni inferiore al sud rispetto al nord ed esisteva un'incidenza maggiore di malnutrizione e sottoalimentazione.[19] «La differenza fra Nord e Sud era radicale. Per molti anni dopo il 1860 un contadino della Calabria aveva ben poco in comune con un contadino piemontese, mentre Torino e Milano erano infinitamente più simili a Parigi e Londra che a Napoli e Palermo; e ciò in quanto queste due metà del paese si trovavano a due livelli diversi di civiltà. I poeti potevano pure scrivere del Sud come del giardino del mondo, la terra di Sibari e di Capri, ma di fatto la maggior parte dei meridionali vivevano nello squallore, perseguitati dalla siccità, dalla malaria e dai terremoti. I Borboni, che avevano governato Napoli e la Sicilia prima del 1860, erano stati tenaci sostenitori di un sistema feudale colorito superficialmente dallo sfarzo di una società cortigiana e corrotta. Avevano terrore della diffusione delle idee ed avevano cercato di mantenere i loro sudditi al di fuori delle rivoluzioni agricola e industriale dell'Europa settentrionale. Le strade erano poche o non esistevano addirittura ed era necessario il passaporto anche per viaggi entro i confini dello Stato…» Situazione economica«Insomma, l'Italia meridionale entrò disgraziatamente a far parte del nuovo Regno in condizioni assai diverse da quelle che il Nitti lascia credere. Essa viveva di una economia primitiva, in cui quasi non esisteva la divisione del lavoro, e gli scambi erano ridotti al minimo: si lavorava più spesso per il proprio sostentamento, anziché per produrre valori di scambio e procurarsi, con la vendita di prodotti, quello di cui si aveva bisogno. In moltissimi comuni ben più della metà della popolazione non mangiava mai pane di grano, e «i contadini vivevano lavorando come bruti», poi che « il sostentamento di ognun di loro costava meno del mantenimento di un asino »: questo ha lasciato scritto Ludovico Bianchini, uno dei ministri di Ferdinando II.» Per interpretare correttamente la situazione economica e sociale, bisogna considerare che il Regno non era una realtà uniforme al proprio interno, e che anzi le differenze regionali erano più marcate di quelle dell'Italia moderna. In generale, la ricchezza aumentava dall'entroterra alle coste, e dalle campagne alla città. Napoli, con ben 450 000 abitanti[20], era in assoluto tra le prime città d'Europa per popolazione. La sua provincia (forte anche delle rendite del governo e della corte) poteva competere con le province più sviluppate del nordovest mentre esistevano aree estremamente povere, come l'entroterra calabrese, siciliano e lucano[21]. Secondo Giustino Fortunato tale stato di profonda differenza tra la città di Napoli e le province povere del regno avrebbe influito sulle vicende risorgimentali nel sud:«Se le province, e non la capitale, precedettero, ne’ pochi moti insurrezionali, lo sbarco di Garibaldi a Reggio di Calabria, forse non poco vi contribuì un ascoso senso di avversione contro l'eccessiva enorme preponderanza della città di Napoli, fatta troppo grande, se non ricca, a prezzo d'un piccolo e troppo misero oscuro Regno...»[22]  Oltre 1.4 Da 1.1 a 1.4 Da 0.9 a 1.1 Fino a 0.9 La Sicilia costituiva un caso a parte: la fine dei moti del '48 ne aveva ristabilito la riunificazione con il resto della penisola, tuttavia l'indipendentismo continuava a essere forte e sarebbe stato determinante nel sostegno allo sbarco garibaldino. La situazione dell'Italia preunitaria era, in genere, svantaggiata rispetto a quella degli altri Stati dell'Europa occidentale e decisamente povera rispetto agli standard attuali. In un paese relativamente sovrappopolato e povero di materie prime, l'economia era profondamente basata sull'agricoltura. Dei 22 milioni di abitanti registrati dal censimento del 1861, 8 erano occupati nell'agricoltura, contro i 3 occupati nell'industria e nell'artigianato. Oltretutto, di questi l'80% circa erano donne occupate solo stagionalmente. Secondo la visione tradizionale, il livello di produttività delle differenti regioni era però radicalmente diverso, sia per cause naturali sia per le tecniche adottate. La natura del territorio meridionale riduce la disponibilità e la regolarità delle acque riducendo le possibilità di coltivazione. Il secolare disboscamento e la mancanza di investimenti per la cura del territorio e la canalizzazione facilitavano l'erosione e il permanere di paludi anche molto estese, come quelle Pontine o del Fucino. In diverse zone le malattie infettive portate dalle zanzare anofele spingevano le popolazioni a ritirarsi sulle colline.[23] Mack Smith ritiene che nel Regno delle Due Sicilie il metodo di coltivazione era basato sul sistema feudale: latifondi coltivati da braccianti producevano grano per il solo autoconsumo. Gli aristocratici che li possedevano non vivevano nei loro possedimenti e trovavano disdicevole occuparsi della loro gestione. Di conseguenza non avevano interesse a investire nel migliorare le tecniche produttive o in colture più redditizie come l'ulivo o i frutteti, che potevano diventare produttivi anche dopo una decina di anni, preferendo la coltivazione annuale del grano, anche su terreni inadatti: nel 1851 Nassau Senior notava come in Sicilia la produzione per ettaro fosse invariata fin dai tempi di Cicerone. I prezzi risultanti erano alti, e assieme alle barriere doganali scoraggiavano il commercio.[24]  La vita dei braccianti, secondo Mack Smith, era ben misera: la malaria, i briganti e la mancanza d'acqua costringevano le popolazioni ad ammassarsi in villaggi che distavano anche una ventina di chilometri dalle zone in cui esse lavoravano. L'analfabetismo era pressoché completo, e ancora nel 1861 esistevano luoghi in cui l'affitto, le decime al parroco, la "protezione" dei campieri venivano pagati in natura. La disoccupazione era diffusa, tanto che osservatori dell'epoca riportarono come un contadino del Sud guadagnasse la metà di un suo equivalente del Nord[25] nonostante i salari fossero paragonabili. L'agricoltura era spesso insufficiente, lo stesso storico borbonico Giacinto de' Sivo cita espressamente che "Per iscarsi raccolti mancava il grano ..[ ].. però il governo si avvisò di comprar grani all'estero e venderlo con perdita e qui e in Sicilia."[26]  La insufficiente produzione agricola era causata anche dal regime doganale che vietava di esportare il grano prodotto nel regno, pertanto la produzione era per autoconsumo ed una maggiore produzione del 5% determinava una diminuzione del prezzo, mentre, al contrario una insufficiente produzione del 10-15% faceva lievitare i prezzi al notevole rialzo, che invano il calmiere tentava di evitare, provocando la carestia descritta in precedenza dal De Sivo, inoltre a tale situazione di scarsi raccolti contribuiva anche la manomorta ed altri vincoli alle coltivazioni.[27]  La produzione di seta era una delle principali fonti delle esportazioni e di introiti in valuta estera e vedeva la sua produzione focalizzata nettamente nelle regioni settentrionali.[30] Per quanto riguarda l'industria, al momento dell'Unità era costituita soprattutto una serie di attività artigianali al servizio delle élite. L'Italia, è infatti un paese di seconda industrializzazione, perché la mancanza di materie prime (ferro e carbone) ne hanno rallentato lo sviluppo industriale fino a circa il 1880. Parallelamente, il basso costo del lavoro, la difficoltà di accesso ai capitali e la mancanza di esperienza tecnica scoraggiavano l'acquisto di macchinari dall'estero per sostituire il lavoro manuale. Faceva parziale eccezione la tessitura meccanizzata, diffusa dal 1816 soprattutto nel nordovest, più ricco di corsi d'acqua, e che con l'arrivo del telaio a vapore avrebbe costituito la base di un capitalismo industriale diffuso. I principali prodotti da esportazione erano la lana e la seta lombarde e piemontesi, seguiti dallo zolfo siciliano, utilizzato per la polvere da sparo. Tuttavia Mack Smith, nell'opera Il Risorgimento italiano, sostiene che «in molte industrie lombarde non veniva osservata la legge sull'istruzione obbligatoria e due quinti degli operai dell'industria cotoniera lombarda erano fanciulli sotto i dodici anni, per la maggior parte bambine, che lavoravano dodici e persino sedici ore al giorno».[31] Il lavoro minorile era purtroppo diffuso in tutta la penisola e restò diffuso a lungo come nel caso dei "carusi", che in dialetto siciliano erano i bambini che lavoravano nelle miniere di zolfo.  Nell'estrazione dello zolfo erano impegnati importanti capitali inglesi, e sarebbe rimasto rilevante per l'economia Siciliana fino all'affacciarsi della concorrenza degli Stati Uniti. Il Sud non era privo di industrie: vengono spesso citate a titolo di esempio le Officine di Pietrarsa, la ferriera di Mongiana e i cantieri navali di Castellamare di Stabia, fortemente volute dalla Corona in quanto strategiche per ridurre la dipendenza dalle importazioni inglesi. Il loro impatto sull'economia globale del Regno dev'essere però considerato limitato.[32][33] Lo scarso sviluppo dell'industria nel sud preunitario è testimoniato dall'assenza del Regno delle Due Sicilie alla Grande Esposizione dell'Industria di Londra nel 1851 ed al Salone dell'Industria dell'Esposizione Universale di Parigi del 1855, alle quali erano invece presenti il Regno di Sardegna, il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio.[36],[37] Il meridionalista e senatore lucano Giustino Fortunato esprimeva il seguente giudizio sulle problematiche relative all'economia del meridione preunitario: «Perché se le imposte erano poche e tenue il debito pubblico e copiosa la moneta, tutta la nostra costituzione economica di Stato era impotente a dare impulso alla produzione della ricchezza. Questa, eccettuate poche industrie privilegiate del Liri e del Sarno, tenute su a prezzo di esteso contrabbando da svizzeri e da francesi, era esclusivamente agricola.» Nel campo dei trasporti vennero conseguiti alcuni primati sorprendenti, come la prima nave a vapore in Italia e il primo ponte di ferro. Ma all'investimento in strade e ferrovie, reso difficile dall'entroterra collinoso, venne soprattutto preferito il trasporto marittimo, facilitato dalla significativa estensione delle coste tanto che la flotta mercantile borbonica divenne la terza in Europa per numero di navi e per tonnellaggio complessivo[38], anche se la marina mercantile degli altri stati pre-unitari del nord aveva un tonnellaggio superiore. Resta il fatto che il trasporto marittimo si limitava alle coste meridionali e non poteva portare le merci nelle località dell'interno, dove ci si doveva affidare al trasporto mediante carri a trazione animale o al trasporto someggiato, al punto che Giustino Fortunato nei suoi discorsi politici affermò che: “ … i traffici andavano a schiena di giumenti, come per le plaghe d’Oriente”.[39] I tonnellaggi delle flotte mercantili peninsulari nel 1858 erano i seguenti: [40][41] Regno di Sardegna 208.218; Granducato di Toscana 59.023; Modena 980; Stato pontificio 41.360; Due Sicilie 272.305; Venezia e Trieste 350.899. Su di un totale di 932.785 tonnellate, il regno borbonico ne aveva quindi meno di un quarto. Sulla consistenza della flotta mercantile borbonica lo storico meridionale Raffaele de Cesare, nel suo libro La fine di un Regno[42] scrive, fra l'altro, testualmente: «“La marina mercantile era formata quasi interamente di piccoli legni, buoni al cabotaggio e alla pesca e la montavano più di 40.000 marinari, numero inadeguato al tonnellaggio delle navi. La navigazione si limitava alle coste dell'Adriatico e del Mediterraneo, e il lento progresso delle forze marittime non consisteva nel diminuire il numero dei legni ed aumentarne la portata, ma nel moltiplicare le piccole navi. La marina mercantile a vapore era scarsissima, non ostante che uno dei primi piroscafi, il quale solcasse le acque del Mediterraneo, fosse costruito a Napoli nel 1818. Essa apparentemente sembrava la maggiore d'Italia, mentre in realtà alla sarda era inferiore, e anche come marina da guerra, era scarsa per un Regno, di cui la terza parte era formata dalla Sicilia e gli altri due terzi formavano un gran molo lanciato verso il Levante. La marina e l'esercito stavano agli antipodi: l'esercito era sproporzionato al paese per esuberanza, la marina per deficienza.”»  L'inaugurazione nel 1839 degli 8 km della Napoli-Portici, prima ferrovia italiana, aveva suscito grande entusiasmo. Tuttavia, solo 20 anni dopo le ferrovie settentrionali si estendevano per 2035 km, mentre Napoli era collegata soltanto con Capua e Salerno, totalizzando appena 98 km di linea ferrata.[44] Analogamente, secondo Nicola Nisco, nel 1860 erano privi di strade e quindi di fatto irraggiungibili ben 1621 paesi su 1848, dove il transito avveniva su tratturi e mulattiere, infatti la scarsità di infrastrutture stradali si faceva sentire molto nel Sud borbonico, che poteva contare su una rete stradale di soli 14000 km su oltre 90000 km della penisola allora unificata, mentre la sola Lombardia, quattro volte più piccola aveva una rete stradale di 28000 km[45], con la rete stradale del centro Italia allo stesso livello della Lombardia, per metri al km².  La penuria di capitali era sentita ovunque, ma particolarmente al Sud, dove i risparmi venivano immobilizzati in terreni o in monete preziose.[23] Nel saggio Nord e Sud, Nitti rileva che quando le monete degli stati preunitari vennero unificate, al sud vennero ritirate 443 milioni di monete di vari metalli, da confrontare con i 226 milioni di tutto il resto d'Italia.[46] La sostituzione consentì di ritirare diversi tipi di metalli preziosi, generando la sensazione di una vera espropriazione, tanto che ancora nel 1973 Antonio Ghirelli sostiene erroneamente [senza fonte] che 443 milioni di lire d'oro siano "finiti al Nord".[47].  I capitali del nuovo regno vennero impiegati per costruire una rete ferroviaria meridionale, che nel sud del 1859 era limitata alla sola zona di Napoli e dintorni e con uno sforzo senza precedenti, nel luglio 1863, nei territori dell’ex Regno delle Due Sicilie le strade ferrate passarono da 128 km (124 in esercizio e 4 in costruzione nel 1859) a 1896 km con un incremento di 1768 km nella parte continentale (334 in esercizio, 394 in costruzione e 1.168 in studio e successivamente realizzati), mentre in Sicilia, dove le ferrovie erano inesistenti, si passò a 708 km (13 in esercizio, 267 in costruzione e 428 in studio e successivamente realizzati).[49] Va ricordato che lo sviluppo del Piemonte ebbe un prezzo: i conti pubblici vennero gravemente inficiati sia dallo sforzo di modernizzare l'economia che dalle guerre di unificazione. Con la nascita dell'Italia unita il passivo di bilancio del Regno di Sardegna fu incamerato nelle casse del neonato Stato italiano, che finanziò negli anni successivi all'unità la costruzione di molti km di strade e ferrovie, in tutta la penisola e particolarmente nel Sud, allora con poche strade (14000 km) e pochissime ferrovie (circa 100 km), ma la realizzazione di tali infrastrutture non avviò un parallelo sviluppo economico del meridione rispetto al resto della penisola.  Il divario economico era già allora evidente considerando il dato statistico riferito alle società anonime ed in accomandita italiane al momento dell'Unità, in base ai dati relativi alle società commerciali e industriali tratti dall'Annuario statistico italiano del 1864[51]. Le società anonime ed in accomandita erano 377, di cui 325 nel centro-nord, escludendo dal computo quelle esistenti nel Lazio, Umbria, Marche, nel Veneto, del Trentino, nel Friuli e nella Venezia Giulia. Comunque, il capitale sociale di queste società vedeva un totale di un miliardo e 353 milioni, di cui un miliardo e 127 milioni nelle società del centro-nord (sempre prescindendo da Lazio, Umbria, Marche, Veneto, Trentino, Friuli, Venezia Giulia) e soltanto 225 milioni nel Mezzogiorno. Per fare un paragone, il totale della riserva finanziaria dello stato borbonico era pari a 443,200 milioni di lire; praticamente un terzo del capitale delle società anonime ed in accomandita del centro-nord escludendo diversi territori non ancora annessi. Le sole società anonime ed in accomandita del Regno di Sardegna[52] avevano un capitale totale che era quasi doppio di quello dello stato borbonico: 755,776 milioni contro 443,200 milioni di liquidi. Si tenga conto sempre poi che in questo calcolo sono escluse tutte le società anonime e per azioni del nord-est, poiché non era incluso nel 1861 nel regno d'Italia.  Il commercio annuale di importazioni ed esportazioni registrava prima del 1859 un totale nazionale, compresi i territori non ancora riunificati e successivamente annessi, di lire 800.251.265 per le importazioni e lire 680.719.892 per le esportazioni, in relazione a tali importi il Regno delle Due Sicilie all’epoca importava merci per una quota lire 104.558.573 ed esportava per lire 145.326.929, quindi rispettivamente solo il 13% del valore delle importazioni ed il 21% delle esportazioni nazionali su base annua.[53]  Al momento dell’unificazione il sistema bancario, indica una predominanza del nord-centro nel numero di sedi e succursali, nel volume delle operazioni e del capitale movimentato, su un totale nazionale parziale (escluso Lazio, Toscana, Veneto, Friuli V.G., Trentino e Mantova) di 28 istituti e di n° 120.025 operazioni di sconto per lire 465.469.753 e di n° 24.815 operazioni di anticipazione per lire 141.944.725, le sedi dell’ex Regno delle Due Sicilie erano 5 ed effettuavano n° 8.428 operazioni di sconto per lire 33.574.295 e n° 1.348 operazioni di anticipazione per lire 9.779.199, rilevando anche il dato parziale della sola Sicilia che effettuava la maggior parte delle operazioni di sconto, n° 4.388 per lire 17.743.368 rispetto alla parte continentale del Regno delle Due Sicilie, che ne effettuava solo n° 4.040 per lire 15.830.927. La sola sede di Genova registrava un dato preunitario di n° 19.715 operazioni di sconto per lire 113.189.568 e n° 1.578 operazioni di anticipazione per lire 24.517.419, quindi un volume circa triplo rispetto a quello complessivo delle sedi del Regno delle Due Sicilie, come evidenziato nel prospetto a lato.[54]  Anche nel campo degli istituti di risparmio c'era un grande divario, nel 1860 le casse di risparmio erano largamente diffuse nei territori centro-settentrionali, mentre iniziarono a diffondersi nel meridione solo dopo l'unità, raggiungendo nel 1863 il numero di 15 casse di risparmio con 4.607 libretti al risparmio per lire 1.181.693 su un totale nazionale di 154 casse di risparmio con 284.002 libretti di risparmio per lire 188.629.594, dato parziale e non includente gli istituti di Lazio, Veneto- Friuli Venezia Giulia e Trentino non ancora annessi, come da schema a lato.[55]. Giustino Fortunato nella sua analisi delle condizioni dell'Italia meridionale al momento dell'Unità, osservava quanto segue riguardo alla politica borbonica[56]: «"Eran poche, sì, le imposte, ma malamente ripartite, e tali, nell'insieme da rappresentare una quota di lire 21 per abitante, che nel Piemonte, la cui privata ricchezza molto avanzava la nostra, era di lire 25,60. Non il terzo, dunque, ma solo un quinto il Piemonte pagava più di noi. E, del resto, se le imposte erano quaggiù più lievi — non tanto lievi da non indurre il Luigi Settembrini, nella famosa 'Protesta' del 1847, a farne uno dei principali capi di accusa contro il Governo borbonico, assai meno vi si spendeva per tutti i pubblici servizi: noi, con sette milioni di abitanti, davamo via trentaquattro milioni di lire, il Piemonte, con cinque [milioni di abitanti], quarantadue [milioni di lire]. L'esercito, e quell'esercito!, che era come il fulcro dello Stato, assorbiva presso che tutto; le città mancavano di scuole, le campagne di strade, le spiagge di approdi; e i traffici andavano ancora a schiena di giumenti, come per le plaghe d'Oriente.”» Infatti, Fortunato osservava ciò che è chiaramente provato sui bilanci dello stato borbonico: le spese erano rivolte in stragrande maggioranza alla corte od alle forze armate, incaricate di proteggere la ristrettissima casta dominante del regno, lasciando pochissimo agli investimenti per opere pubbliche, sanità ed istruzione e la natura veramente classista della politica economica borbonica risalta dalle seguenti cifre relative ai bilanci dello stato. Nel 1854 la spesa governativa borbonica contava 31,4 milioni di ducati dei quali 1,2 milioni erano quelli per istruzione, sanità, lavori pubblici, mentre erano ben 14 milioni i ducati spesi per le forze armate e 6,5 milioni per il pagamento degli interessi sul debito pubblico, oltre alle ingenti spese per la corte regale.[57]. Il bilancio dello stato borbonico previsto per il 1860, prima ancora che Garibaldi sbarcasse a Marsala, quindi in stato di pace e non di guerra, ribadiva anche in questo caso la sproporzione fra le spese militari e di repressione e quelle per la popolazione. Le spese previste, esclusa la Sicilia (con bilancio separato) sommando il bilancio direttamente speso dallo stato centrale (16.250.812 ducati) e quello ripartito fra gli enti locali (19.200.000 ducati) per un totale di 35.450.812 ducati erano così ripartite: Esercito 11.307.220; Marina 3.000.000; Esteri 298.800; Governo centrale 1.644.792; debito pregresso 13.000.000; lavori pubblici 3.400.000; Clero e istruzione 360.000; Polizia, giustizia 2.440.000.  Le spese militari rappresentavano circa il 40% del bilancio totale, sommando anche le spese per polizia e giustizia si arriva al 47% del bilancio, mentre alle spese per istruzione e clero era destinato solo l'1% del bilancio totale di 35.450.812 ducati. La Sicilia aveva l'ultimo bilancio rilevabile espresso in lire 41.618.200, al cambio del 1859 di 4,25 lire per ducato stimato equivalente a 9.793.000 ducati. Un'attenta e critica analisi del sistema finanziario dei Borbone fu descritto nei particolari da Giovanni Carano Donvito[59], nella quale pose in luce come l'ex governo napoletano “…se poco chiedeva ai suoi sudditi, pochissimo spendeva per essi e questo pochissimo spendeva anche male…”. Con l’unificazione nel periodo 1861-1862 vennero anche stanziati ingenti fondi per realizzare opere pubbliche nel nuovo regno d’Italia, strade, ponti, porti, spiagge e fari, nel sud continentale vennero realizzate opere per lire 25.648.123, per la Sicilia lire 37.218.898 e per la Sardegna lire 23. 293.121, mentre la spesa per la Lombardia fu di lire 8.267.282 e per la Toscana lire 7.271.844, anche perché tali territori erano già provvisti di opere pubbliche realizzate durante i precedenti stati preunitari.[58]  La corrispondenza al momento della riunificazione italiana registra nel 1862 una media annua nazionale di 3,29 lettere e di 1,88 stampe per abitante, nel compartimento postale del Piemonte la media saliva a 6,09 lettere e 5,28 stampe per abitante, in Toscana ed Umbria 3,07 lettere e 1,26 stampe per abitante, media che scendeva ulteriormente nel compartimento di Napoli a 1,66 lettere e 0,69 stampe per abitante.[60] Anche il numero dei dispacci telegrafici registra un grande divario al momento dell’unità, il solo compartimento di Torino registrava introiti annuali per lire 747.882, Milano (esclusa Mantova non annessa) per lire 379.253, Bologna lire 230.340, Pisa lire 357.127, Cagliari lire 40.428, mentre i compartimenti dell’ex Regno delle Due Sicilie registravano introiti annuali per Napoli di lire 313.889, Foggia lire 130.405, Cosenza lire 45.700 e Palermo 230.701. In pratica il solo compartimento di Torino registrava per dispacci telegrafici un importo (lire 747.882) superiore a quello di tutto l’ex Regno delle Due Sicilie (lire 720.695). I dati riportati non considerano i dispacci inviati dai 91 uffici delle Società ferroviarie, aperti anche al servizio statale ed ai privati, fatto che aumenta il numero dei dispacci effettuati dalle sedi del nord-centro, in quanto all'epoca le ferrovie erano in gran parte allocate nella parte centro-settentrionale della penisola.[61]  La scarsità di traffico postale e telegrafico nei territori meridionali era indice di ridotti scambi economici e di scarsa alfabetizzazione, infatti nei territori dell’ex Regno di Sardegna e Lombardia[63] gli alfabetizzati erano la maggioranza tra gli uomini, con 539 alfabetizzati e 461 analfabeti su 1 000 abitanti di sesso maschile, mentre su 1 000 abitanti di sesso femminile le alfabetizzate erano 426 e le analfabete 574. L'analfabetismo tendeva ad aumentare nei territori di Emilia-Toscana-Marche-Umbria dove su 1 000 abitanti di sesso maschile erano presenti 359 alfabetizzati e 641 analfabeti, mentre su 1 000 abitanti di sesso femminile le alfabetizzate erano 250 e 750 le analfabete. Nell’ex Regno delle Due Sicilie la presenza di alfabetizzati diminuiva e su 1 000 abitanti di sesso maschile solo 164 erano alfabetizzati e gli altri 835 analfabeti, mentre su 1 000 abitanti di sesso femminile le alfabetizzate erano solo 62 e 938 le analfabete.[62] Anche l'istruzione secondaria era generalmente minore nei territori del meridione rispetto a quelli del resto della penisola. Nel Mezzogiorno nei primissimi anni dell’unità, più gravi di quelli del liberismo furono i danni prodotti dall’insicurezza dei traffici interni determinata dal brigantaggio, oltre alla diminuzione nella richiesta di beni e servizi per il fatto che Napoli non era più capitale e che le commesse pubbliche e le concessioni statali erano aperte al mercato nazionale e non più limitate al solo Meridione.[64] Studi economici quantitativi Negli ultimi decenni la discussione sulle differenze economiche tra Nord e Sud all'Unità ha avuto un nuovo impulso grazie alla ricostruzione delle serie storiche di indicatori economici significativi. La ricerca è resa difficoltosa dalla mancanza di dati precedenti al 1891, e in particolare le serie perdono di significato prima del 1871 a causa degli sconvolgimenti del decennio precedente. Ha avuto in particolare risonanza la ricostruzione in cui Vittorio Daniele e Paolo Malanima[65], si concentrano sul PIL pro capite in quanto indicatore del benessere nelle varie regioni italiane, arrivando a concludere che non ci fossero divari rilevanti tra le regioni al momento dell'unificazione.

Altri studi sostengono invece tesi diverse, come quelli di Emanuele Felice[66][67]  Più recentemente, Carmine Guerriero e Guilherme de Oliveira hanno confrontato empiricamente le cinque forze identificate dalle principali teorie della formazione delle differenze economiche tra Nord e Sud d'Italia,[71] e cioè la democraticità delle istituzioni politiche pre-unitarie,[72] l'ineguaglianza nella distribuzione della proprietà fondiaria e quindi nel rapporto tra elite e agricoltori,[73] l'arretratezza feudale del regno delle Due Sicilie,[74][75] le dotazione regionali di materie prime e infrastrutture ferroviarie,[76] e le politiche pubbliche implementate dal Regno d'Italia dopo l'unità.[71] La loro conclusione è che, a prescindere dalla diverse metodologie econometriche utilizzate, i dati esistenti indicano che la determinante principale degli attuali divari regionali è da identificarsi nelle politiche pubbliche post-unitarie e, in particolare, nelle minori tasse sulla proprietà fondiaria e nel maggiore investimento in strade ferrate e commesse pubbliche goduti dalle regioni più vicine ai confini con Austria e Francia,[77] e perciò più importanti per l'elite piemontese in prospettiva militare.[71][78]  D'altra parte va osservato che, considerare le politiche postunitarie determinate principalmente da politiche importanti in funzione della cosiddetta "èlite piemontese", appare in contrasto con il fatto che, nel parlamento eletto dell'Italia unita, il meridione ex borbonico aveva una estesa rappresentanza parlamentare con ben 192 deputati contro i soli 72 delle Antiche Provincie, denominazione allora adottata per indicare il territorio continentale dell'ex Regno di Sardegna. In effetti la rappresentanza parlamentare del meridione postunitario era numerosa e con il suo voto concorreva in maniera rilevante all'approvazione delle leggi ed alla formazione delle politiche post unitarie.[79] Dopo l'Unità d'ItaliaSituazione politica Nel febbraio 1861 si riunirono per la prima volta a Torino i rappresentanti delle regioni unificate, che un mese dopo avrebbe conferito a Vittorio Emanuele il titolo di Re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Il modo in cui dovesse essere governata era però ancora da definire. Il Re e la corte erano stati scomunicati a causa dell'invasione della parte orientale dello stato pontificio, e ai cattolici era proibito partecipare alla vita politica. La maggior parte dei governanti non conosceva affatto il meridione, non avendo mai viaggiato più a sud di Napoli o avendo passato lunghi anni in esilio come oppositori dei Borbone. Si erano convinti che la ricchezza del sud fosse fino ad allora rimasta inespressa a causa del malgoverno precedente e che l'unificazione dell'Italia ne avrebbe da sola liberato le ricchezze nascoste. Non conoscevano la povertà delle campagne o lo stato delle infrastrutture, e questo li portò tra l'altro a imporre tasse superiori a quanto il territorio potesse pagare. Oltretutto la partecipazione al voto era per censo, quindi i deputati del Sud rappresentarono più spesso le istanze dei proprietari terrieri che della popolazione.[80] Con la morte di Cavour il 6 giugno, iniziò una serie di governi deboli e di durata spesso inferiore ad un anno. I problemi da risolvere erano molti: si trattava di unificare otto sistemi giuridici, economici, monetari, perfino di pesi e di misure. L'unificazione era avvenuta in un modo sorprendentemente rapido, e non aveva dato modo all'identità nazionale di affermarsi: questo, unito all'irredentismo verso il Triveneto, ancora austriaco, e verso Roma e il Lazio, presidiati da una guarnigione francese, creava la pericolosa tentazione di provare le forze del nuovo stato in una guerra verso lo straniero. L'italiano era parlato da una minoranza istruita della popolazione, e i plebisciti che avevano sancito l'unificazione erano avvenuti in modo estremamente discutibile, sia nella forma sia per l'ingerenza delle autorità che avrebbero dovuto sorvegliarli, creando la falsa sensazione di un consenso di molto superiore al reale, mentre molti meridionali avrebbero espresso piuttosto l'esigenza di maggiore autonomia. Le istanze favorevoli al decentramento amministrativo, rappresentate dal ministro Minghetti vennero frettolosamente abbandonate. Il 3 ottobre venne convertito in legge il decreto che il 2 gennaio aveva esteso al Sud la legislazione piemontese,[81] proseguendo quanto fatto con la Lombardia con il decreto legge Rattazzi del 1859. Organizzazioni amministrative, anche gloriose, degli Stati preunitari vennero cancellate in modo acritico promuovendo una progressiva "piemontesizzazione" dalla pubblica amministrazione. I primi provvedimenti del nuovo governo furono volti a recuperare i capitali necessari per unificare il paese e dotarlo delle infrastrutture di cui aveva un pressante bisogno. Fu istituita la leva obbligatoria per il servizio militare e vennero introdotte nuove tasse, e in particolare nel 1868 quella particolarmente odiosa sul macinato che colpiva le fasce più deboli della popolazione con un aumento del prezzo del pane. Venne anche intrapresa una decisa opera di abolizione dei privilegi feudali, tra cui l'importante vendita di ampi terreni demaniali dello stato e della Chiesa. Le intenzioni erano di aumentare la produttività agricola con una distribuzione della terra, ma di fatto questi terreni andarono nelle mani dei possidenti che avevano i capitali per acquistarli e mantenerli. Una risorsa irrecuperabile venne di conseguenza sprecata, con scarso incasso da parte dello stato e l'immobilizzazione di capitali che avrebbero potuto produrre più ricchezza se investiti nel miglioramento dei campi o nell'industria. I coltivatori ebbero ulteriormente a soffrirne non potendo più sfruttare i terreni comuni fino ad allora a disposizione dei vari villaggi. Vennero intraprese anche opere positive, come la realizzazione di opere pubbliche e un nuovo impulso alla realizzazione della rete ferroviaria, ma gli effetti sarebbero stati lenti a presentarsi. Le varie leggi che cercarono di istituire una, seppur minima, istruzione gratuita ed obbligatoria, trovarono un'applicazione difficile soprattutto al sud. L'onere di mantenere le scuole elementari, infatti, incombeva ai comuni, con la conseguenza che molte amministrazioni meridionali non riuscivano ad affrontare le spese necessarie.[82] Si sarebbe dovuto aspettare il secondo dopoguerra per un'istruzione di massa, e la televisione per assistere all'utilizzo dell'italiano in complementarità con i vari dialetti.  Solamente a partire dall'epoca giolittiana il governo centrale fece prova di un primo e tentennante interessamento verso il meridione. Benché non abbia ridotto la povertà o l'emigrazione, nei primi anni del novecento si dotò il sud di amministrazioni pubbliche analoghe a quelle del nord, cosa che portò all'assunzione di un certo numero di impiegati statali. Fu sempre merito del governo centrale se nel 1911 lo Stato prese in carico l'istruzione elementare, fino ad allora prerogativa dei comuni. Il peggioramento delle condizioni di vita e la disillusione rispetto alle aspettative create dall'unificazione portarono a una serie di rivolte di popolo a Napoli e nelle campagne, e al fenomeno passato alla storia come brigantaggio, a cui il nuovo Stato reagì con l'invio di soldati e adottando un modello amministrativo di tipo dirigista e autoritario, in cui le autonomie locali venivano sottoposte al rigido controllo del governo centrale. Vittorio Bachelet parlerà di "un certo atteggiamento colonizzatore assunto dall'amministrazione unitaria in alcune regioni"[83]. Da notare che tale atteggiamento cosiddetto "colonizzatore" non fu però mai riscontrato negli altri territori annessi, neppure in quelli del centro Italia, che con la cultura piemontese avevano poco in comune, in quanto territori lontani dal Piemonte e confinanti con il meridione. Invero, lo stesso espansionismo piemontese era mirato in un primo tempo ad uno Stato comprendente le regioni dell'Italia settentrionale e non ad uno Stato Nazionale delle proporzioni della nuova Italia, era anzi molto caldeggiata all'epoca sia a nord che a sud una Confederazione di stati. L'annessione del Regno delle Due Sicilie fu un fatto dovuto ad una straordinaria serie di contingenze favorevoli in termini politici. Il brigantaggioIl brigantaggio era un fenomeno endemico nel Sud preunitario, come spiega Francesco Saverio Nitti[84]. « ogni parte d'Europa ha avuto banditi e delinquenti, che in periodi di guerra e di sventura hanno dominato la campagna e si sono messi fuori della legge […] ma vi è stato un solo paese in Europa in cui il brigantaggio è esistito si può dire da sempre […] un paese dove il brigantaggio per molti secoli si può rassomigliare a un immenso fiume di sangue e di odi […] un paese in cui per secoli la monarchia si è basata sul brigantaggio, che è diventato come un agente storico: questo paese è l'Italia del Mezzodì. »  Il nuovo governo disattese le aspettative sia dei repubblicani sia di alcuni moderati che pure avevano favorito l'unità, ma che auspicavano un nuovo ordinamento agrario e adeguati spazi politici nella gestione del paese, il controllo dell'ordine pubblico divenne sempre più problematico. Molti braccianti meridionali avevano sperato che il nuovo regime assicurasse una qualche riforma agraria, ma le loro aspettative andarono deluse.[senza fonte] Secondo Tommaso Pedio, la rapida trasformazione politica conseguita nel Mezzogiorno, suscitò ovunque risentimenti e malcontenti non solo da parte del popolo e della vecchia classe borbonica ma anche dei borghesi e dei liberali, i quali pretesero di mantenere privilegi e incarichi remunerativi dal neogoverno. Il ceto borghese, fedele alla corona borbonica prima del 1860, appoggiò la causa unitaria soltanto allo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il nuovo stato italiano decise così di privilegiare i liberali per paura di inimicarseli e per servirsi dei loro maggiori esponenti contro le aspirazioni delle frange radicali, trascurando i bisogni delle classi popolari, alle quali, secondo Pedìo, sarebbe bastato il riconoscimento e la quotizzazione delle terre demaniali.[85] La questione demaniale non fu risolta, per Pedìo, non solo a causa della noncuranza del regio governo ma anche dell'opposizione della classe liberale, poiché avrebbe rischiato di perdere il sostegno dei ricchi possidenti, i quali interessi ne sarebbero usciti danneggiati.[86] Il basso popolo, unica voce non ascoltata, oppresso dalla fame, sconvolto dall'aumento delle tasse e dei prezzi sui beni primari, costretto alla leva obbligatoria, iniziò a rivoltarsi, sviluppando un profondo rancore verso il nuovo regime e soprattutto verso gli strati sociali che si avvantaggiarono degli avvenimenti politici riuscendo ad ottenere cariche, impieghi e nuovi guadagni. Nacquero bande di briganti (molte di esse già nel periodo di Garibaldi a Napoli), a cui aderirono non solo braccianti disperati ma anche ex soldati borbonici, ex garibaldini e banditi comuni. Il governo delle Due Sicilie in esilio colse l'occasione di poter tentare una reazione per riprendersi il trono, facendo leva sulla disperazione e sull'astio popolare contro il nuovo ordine. Il popolo disperato ascoltò le parole del vecchio regime e si lasciò suggestionare dalle sue proposte e, nella speranza di poter ottenere benefici, appoggiò la causa di una restaurazione borbonica.[87] Molti scontri si erano già verificati in varie parti del meridione fin dalla fine del 1860, particolarmente aspri intorno alla cittadella borbonica di Civitella del Tronto, espugnata nel 1861 dal generale ex borbonico Luigi Mezzacapo. In aprile scoppiò una rivolta popolare in Basilicata. Nel corso dell'estate, in molte province dell'interno bande di briganti, formate in gran parte da contadini, ex soldati borbonici, diedero vita a forme di guerriglia violentissima, impegnando le forze del nuovo Regno d'Italia e battendole ripetutamente. In molti centri del sud fu rialzata la bandiera borbonica. Per combattere i briganti e insorti il Governo approvò la legge Pica e rispose anche ordinando esecuzioni sommarie anche di civili e l'incendio di interi paesi. Il luogotenente di Napoli, Gustavo Ponza di San Martino, che aveva tentato nei mesi precedenti una pacificazione, venne sostituito dal generale Enrico Cialdini, che ricevette dal governo centrale pieni poteri per fronteggiare la situazione e reprimere la rivolta. Il fenomeno assunse, secondo alcuni studiosi, i connotati di una vera e propria guerra civile, che costrinse lo stato italiano ad impiegare circa 120.000 soldati per reprimere la ribellione nelle provincie meridionali.[88] Fu combattuta con ferocia da entrambe le parti e di cui fece le maggiori spese come sempre la popolazione civile: una triste situazione che si ripeté continuamente per tutta la durata della guerra civile era il saccheggio di un paese da parte delle bande di ribelli, seguito dall'intervento dell'esercito alla ricerca di collaborazionisti, che comportava sistematicamente un secondo saccheggio, la distruzione degli edifici che venivano dati alle fiamme, esecuzioni sommarie e spesso la dispersione dei sopravvissuti. Il Presidente Giorgio Napolitano, ricorda in occasione del 150º Anniversario dell'Unità d'Italia che "fu debellato il brigantaggio nell'Italia meridionale, anche se pagando la necessità vitale di sconfiggere quel pericolo di reazione legittimista e di disgregazione nazionale col prezzo di una repressione talvolta feroce in risposta alla ferocia del brigantaggio e, nel lungo periodo, col prezzo di una tendenziale estraneità e ostilità allo Stato che si sarebbe ancor più radicata nel Mezzogiorno".[89] D'altra parte resta il grosso problema del brigantaggio, cosiddetto legittimista, che è stato praticamente inesistente nella parte centro-settentrionale della penisola italiana, annessa anche con la forza delle armi come per il meridione, fatto che Massimo d'Azeglio aveva già rilevato nel 1861 e che poneva l'esistenza di un divario culturale nei confronti dello stato italiano. «[...] io non so nulla di suffragio, so che al di qua del Tronto[90] non sono necessari battaglioni e che al di là sono necessari.» Inizio dell'emigrazione meridionaleLa grande emigrazione meridionale ha inizio solo alcuni decenni dopo l'unità d'Italia, laddove nella prima metà del XIX secolo aveva già riguardato diverse zone del Nord, in particolare del Piemonte, del Comacchio e del Veneto. Le ragioni storiche della prima emigrazione meridionale della seconda metà del XIX secolo sono da ritrovare per letteratura diffusa sia per la crisi delle campagne e del grano, sia per la situazione di impoverimento economico che colpisce il Sud all'indomani dell'unità, quando gli investimenti industriali si concentrano nel Nord-Ovest[91], nonché per altri fattori[92]. A tale riguardo va osservato che, la teoria dell'emigrazione meridionale legata alla concentrazione di investimenti industriali nel Nord-Ovest, non spiega come l'emigrazione nel centro Italia si stata storicamente molto inferiore a quella del meridione e come il NEC (Nord-Est-Centro) abbia saputo progressivamente crescere dal punto di vista economico-industriale, avvicinandosi al Nord-ovest e superandolo in alcuni casi.[93] L'emigrazione meridionale è fenomeno che segue diverse ondate storiche di partenze e differenti mete geografiche nei diversi periodi. È fenomeno che non si arresta nelle statistiche nemmeno nell'attualità quando l'emigrazione si caratterizza per un notevole flusso di spostamento geografico di laureati e professionisti meridionali, qualificandosi come emigrazione intellettuale, al di là dei normali flussi di mobilità della forza lavoro, che impoverisce ulteriormente il substrato sociale e culturale delle regioni meridionali[94]. L'inchiesta Sonnino-Franchetti e la scoperta della questione meridionaleNel 1875, a seguito di un peggioramento della situazione dell'ordine pubblico nelle regioni del Mezzogiorno e in Sicilia, il Governo propose al Parlamento l'adozione di provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza. Durante il dibattito in aula, e mentre infuocavano le polemiche nel Paese, fu deciso di subordinare l'adozione dei provvedimenti all'esecuzione di un'inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della Sicilia, che fu affidata a un gruppo di parlamentari (della Destra e della Sinistra) e di magistrati e svolta tra il 1875 e il 1876. I risultati furono pubblicati e poi ristampati più volte, anche insieme agli atti preparatori[95], ma vennero sottovalutati dall'opinione pubblica e dalla classe politica del tempo[96]. Nel 1877 i professori universitari ed esponenti della Destra storica Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, anche per replicare all'inchiesta "ufficiale", pubblicarono la loro inchiesta in Sicilia con cui per la prima volta richiamarono l'attenzione pubblica sulla durezza delle condizioni di vita in alcune regioni del Sud[97] e lo sfruttamento del lavoro dei fanciulli siciliani nelle zolfare.[75] L'avventura coloniale e la guerra commerciale con la FranciaL'emergere dell'Italia come uno stato unitario aveva indotto a perseguire una politica estera aggressiva sullo scacchiere europeo piuttosto che a concentrarsi nel risolvere le contraddizioni interne. Le conseguenze della terza guerra di indipendenza, gli attriti per l'annessione dello Stato Pontificio e interessi contrastanti in Tunisia portarono l'Italia ad allontanarsi dal tradizionale alleato francese e ad avvicinarsi a Germania ed Austria nella Triplice Alleanza. Già tra il 1877 e il 1887 (Governi Depretis) l'Italia aveva adottato nuove leggi di matrice protezionistica sulle tariffe doganali, per proteggere la propria debole industria. Queste leggi andavano a svantaggio delle esportazioni agricole del Sud, avvantaggiando la produzione industriale concentrata al Nord e creando le premesse per corrotte commistioni tra politica e economia. Secondo Giustino Fortunato con questi provvedimenti si determinava il definitivo crollo degli interessi meridionali di fronte a quelli dell'Italia settentrionale.[98] Nella stessa direzione Luigi Einaudi sottolineò come la "forte barriera doganale" del periodo post-unitario assicurò alle industrie del Settentrione "il monopolio del mercato meridionale, con la conseguenza di impoverire l'agricoltura"[99]. La prima guerra mondialeCon la prima guerra mondiale il relativo sviluppo del nord, fondato sull'industria, venne favorito dalle commesse belliche, mentre al sud, il richiamo alle armi dei giovani lasciò nell'incuria i campi, privando le loro famiglie di ogni sostentamento, in quanto in assenza degli uomini al fronte, le donne meridionali non erano abituate a lavorare la terra, come invece facevano le donne contadine del centro-nord, infatti nel Sud i terreni coltivabili erano spesso lontani dalle abitazioni, che erano situate nei paesi e anche volendo le donne meridionali non avrebbero potuto accudire alle faccende domestiche e al tempo stesso coltivare il terreno, cosa invece possibile nel Nord e Centro Italia, dove i contadini vivevano nelle case coloniche a pochi metri dai terreni da coltivare. A guerra finita, poi, fu la borghesia imprenditoriale del nord a profittare dell'allargamento dei mercati e delle riparazioni di guerra, in questo caso anche perché i danni del primo conflitto mondiale erano stati provocati soprattutto nell'area centro-orientale del paese confinante con l'Austria. Il ventennio fascistaLo Stato fascista era interessato ad allargare il proprio consenso mediante una crescita economica che sostenesse la sua politica espansionista. A tal fine promosse una serie di opere pubbliche attraverso vari organismi quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) e l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), per dotare di infrastrutture i territori più depressi del Meridione. Vennero migliorati due porti (Napoli e Taranto), costruite alcune strade, ferrovie e canali, intrapresa la costruzione di un grande acquedotto (quello del Tavoliere Pugliese) e, soprattutto, ideato un ambizioso piano di bonifica integrale. Tuttavia si trattò di investimenti che soddisfacevano solo in minima parte le esigenze locali, con una ricaduta modesta sull'occupazione e distribuiti secondo criteri volti a produrre o consolidare il consenso verso il regime da parte delle popolazioni interessate e, nel contempo, a non ledere gli interessi di quei ceti, latifondisti e piccolo-borghesi, che costituivano lo zoccolo duro del fascismo nel Meridione. Ciò fu particolarmente evidente nell'attuazione dell'imponente piano di bonifica, dove non si riuscirono ad armonizzare gli interessi contrastanti dei contadini, che richiedevano un trasferimento delle terre bonificate a loro favore, e dei vecchi proprietari terrieri, timorosi di venire espropriati. Si cercò invano di limitare l'influenza di questi ultimi e così « [...] la bonifica si arrestò nel Mezzogiorno alla fase delle opere pubbliche, mentre tutti i fermenti che la miseria e i permanenti squilibri suscitavano, furono incanalati, in quegli anni, verso il mito dell'Impero.»[100] Anche le politiche messe in atto in epoca fascista per incrementare la produttività nel settore primario non furono coronate da successo: in particolare la politica agraria voluta da Mussolini danneggiò profondamente alcune aree del Mezzogiorno. La produzione si concentrò infatti soprattutto sul grano (battaglia del grano) a scapito di colture più specializzate e redditizie che erano diffuse nelle aree più fertili e sviluppate Meridione. Per quanto riguarda l'industria, questa visse durante il "ventennio nero" un lungo periodo di stagnazione nel Sud, rilevabile anche sotto il profilo occupazionale. Gli addetti al settore secondario nel Mezzogiorno costituivano infatti, nel 1911, il 20% sul totale nazionale e, quasi trent'anni più tardi, tale percentuale non aveva subito mutamenti di rilievo. Nel 1938 i lavoratori dell'industria erano scesi infatti al 17,1%[101], ma, tenendo conto del minor peso demografico del Meridione e delle Isole rispetto alle altre due macroaree economiche del Paese a quella data, il rapporto fra costoro e quelli operanti nel resto d'Italia era rimasto praticamente invariato (nello stesso arco temporale la popolazione del Mezzogiorno era scesa dal 38% circa al 35,5% circa su quella totale dello Stato)[102]. Sul finire degli anni trenta il fascismo diede nuovo impulso al suo impegno economico nel Meridione e in Sicilia, ma si trattò di un'iniziativa tesa ad accrescere gli scarsi consensi che il Regime godeva nel Mezzogiorno e a rendere più popolare, nel Sud, la guerra mondiale che di lì a poco avrebbe travolto l'Italia.[103] L'Italia fascista, quale Stato totalitario, fece ricorso a strumenti anche al di fuori dello Stato di diritto (tortura, leggi speciali) per combattere ogni forma di malavita organizzata nel Sud. Celebre fu la nomina di Cesare Mori, che venne poi chiamato "Prefetto di ferro" per i suoi duri metodi, quale prefetto di Palermo con poteri straordinari su tutta l'isola. Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, la mafia non fu del tutto sradicata, tanto che si alleò con gli anglo-americani durante la Seconda guerra mondiale ed ebbe contatti con alcuni esponenti del fascismo stesso (vedasi Alfredo Cucco e il Caso Tresca). La seconda guerra mondiale Con la seconda guerra mondiale le disparità, oltre che economiche, furono di carattere politico. Nel 1943 gli alleati stavano preparando lo sbarco in Sicilia per invadere l'Italia, e trovarono un'alleata nella mafia tramite le famiglie operanti negli Stati Uniti, che si offrì di fornire informazioni strategiche e legittimazione morale agli invasori in cambio del controllo civile del sud Italia. Il comando alleato accettò, e così le zone via via conquistate da questi passarono sotto il controllo dei vari clan mafiosi, che approfittarono della fase per consolidare, anche militarmente, il loro potere[104]. Al crollo dell'apparato repressivo statale conseguì il ritorno della questione del banditismo, soprattutto in Sicilia, dove certi suoi esponenti si collegarono ai movimenti politici indipendentisti, che chiedevano l'indipendenza dell'isola. Il governo provvisorio decise di non reprimere il movimento, che peraltro non aveva contenuti o rivendicazioni sociali, ma di corromperlo. Grosse quote del piano Marshall furono dirottate verso le zone in fermento, e la protesta venne privata dell'interessamento attivo della popolazione. I capi banda vennero pagati per deporre le armi, e, attraverso manovre politiche complesse, si convinsero alcune delle bande rimaste, pagandole, a compiere attentati contro la popolazione civile, che finì per isolare i gruppi armati. Parallelamente si scatenò una campagna stampa denigratoria nei confronti degli insorti.[senza fonte] Per finire la nuova costituzione repubblicana concesse una certa autonomia alla Sicilia, cosa che privò gli ultimi ribelli di ogni legittimazione politica. Le poche bande rimaste vennero individuate ed eliminate nell'indifferenza della popolazione. Come ottant'anni prima, però, la mafia aveva già preso le distanze dai gruppi armati, ritornando in clandestinità e confondendosi fra la popolazione. Parte integrante di questa strategia è la collaborazione della gente ordinaria, particolarmente attraverso l'omertà, ovvero il fatto di ostacolare la forza pubblica nascondendo o tacendo informazioni sensibili[senza fonte]. La Prima RepubblicaDopo la guerra la mafia acquistò un enorme potere in alcune importanti regioni dell'Italia meridionale, prima in Sicilia e poi in Calabria e Campania. Della questione meridionale si discusse a lungo in Assemblea Costituente e fu previsto, proprio a sottolineare la dimensione nazionale e costituzionale del tema, nell'articolo 119 della Costituzione, che "Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali". Tale riferimento sarà poi abrogato con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001. A varie riprese il governo italiano destinò fondi allo sviluppo del Mezzogiorno, creando pure un istituto finanziario chiamato Cassa del Mezzogiorno per gestirne i flussi. La mafia dal canto suo investì i propri proventi illeciti in attività legali. Ma tali movimenti finirono, rispettivamente, a dirottare denaro pubblico e a riciclare i proventi di crimini, e non a finanziare imprese produttive. Troppo spesso gli investimenti statali vennero utilizzati male, e troppo spesso servirono a creare stabilimenti industriali, da parte dei grandi gruppi pubblici e privati del nord, in aree mal servite dalle infrastrutture, con una sede dirigenziale situata spesso lontano dagli impianti di produzione, e che tuttavia approfittavano degli ingenti capitali pubblici ivi stanziati. Infatti molti gruppi industriali del nord furono incitati tramite sovvenzioni pubbliche a stabilirsi nel sud, ma tali scelte si rivelarono sotto certi aspetti antieconomiche, dato che molti di questi esperimenti industriali fallirono in breve tempo con il terminare delle sovvenzioni pubbliche. Le grandi aziende che aderivano a questi progetti e i partiti politici che li promuovevano, dal canto loro, approfittavano del contesto disagevole in cui operavano facendo ricorso a prassi clientelari nelle assunzioni, senza che venisse mai messa nessuna enfasi sulla produttività o sul valore aggiunto dalle attività imprenditoriali. Queste pratiche malsane, dette "assistenzialistiche", ebbero come conseguenza la profonda alterazione delle leggi di mercato e l'aborto di ogni possibile sviluppo economico delle aree più depresse del paese. I capitali privati italiani evitavano il Mezzogiorno se non incoraggiati con lo stanziamento di ingenti fondi pubblici, considerando che ogni investimento effettuato in chiave produttiva, non sovvenzionato dallo stato, fosse destinato alla perdita. Benché oggigiorno la situazione sia sensibilmente diversa, atteggiamenti clientelari perdurano ancora nella politica meridionale, e troppo spesso i grandi appalti pubblici del sud vengono affidati ai soliti grandi gruppi industriali. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia privata del meridione bisogna sottolineare come negli anni del cosiddetto "boom economico", fino alla metà degli anni '70, ci fu nel sud una intensa e costante crescita economica, che riuscì finalmente (dopo quasi un secolo) a ribaltare le tendenze dell'economia meridionale e riavvicinarla ai livelli del nord. Questo cambio di tendenza si interruppe bruscamente nei primi anni '70, dopo lo shock petrolifero, e da quel momento in poi il dualismo tra nord e sud tornò a crescere. Negli ultimi anni tuttavia, a partire dal 2000, i dati raccolti ci dicono che lentamente l'economia meridionale sta riducendo nuovamente il divario. Quando il governo si ritrovò a prendere provvedimenti legislativi o a negoziare accordi internazionali in ambito economico, l'attenzione si diresse, ancora, alle industrie del nord. Per esempio, quando negli anni quaranta e cinquanta emigranti italiani, soprattutto meridionali, incominciarono a raggiungere massivamente le miniere carbonifere del Belgio, il governo italiano chiese e ottenne da quello belga una tonnellata di carbone all'anno per ogni lavoratore espatriato, questo approvvigionamento non beneficiò le regioni d'origine dei minatori emigrati, essendo destinato alle fabbriche prevalentemente ubicate nelle aree settentrionali della nazione. Negli anni sessanta e settanta le aree industrializzate vissero un periodo di sviluppo economico, incentrato sull'esportazione di prodotti finiti, chiamato miracolo “italiano”. Il fenomeno attirò manodopera dal Mezzogiorno, e interessò per alcuni decenni anche lo stesso Mezzogiorno, ma la disparità dei due livelli di tenore di vita diventò evidente e largamente discussa. In reazione, gli emigranti inviarono rimesse alle loro famiglie rimaste nel sud, e lo stato dedicò finalmente importanti risorse allo sviluppo dei servizi essenziali, ma queste risorse non erano in grado di essere reinvestite in circoli produttivi, e servirono solamente ad aumentare, anche se di poco, il tenore di vita delle famiglie degli emigranti meridionali. A partire dagli anni ottanta l'organo giudiziario cercò un altro compito, e si focalizzò sulla criminalità organizzata. Evoluzioni sociali come l'individualismo e la spettacolarizzazione della vita pubblica contribuirono a creare condizioni tali per cui il sistema di potere utilizzato dalla classe dirigente incominciò a rivelare delle crepe. Varie leggi rinforzarono la lotta contro la corruzione e la criminalità: una che confermava la separazione del potere giudiziario da quello esecutivo, un'altra che istituiva sconti di pena e altri vantaggi agli accusati che collaborano con le indagini in corso, ed infine una che individuava nell'appartenenza ad un'associazione mafiosa un reato più grave rispetto alla semplice associazione per delinquere. Tutto questo permise negli anni ottanta di arrivare ad ottenere alcuni progressi nella lotta antimafia. Il meridione contemporaneoIn questo periodo viene intrapreso un parziale risanamento del debito pubblico accumulato dalle amministrazioni precedenti, impresa che si accompagna a riduzioni e razionalizzazioni della spesa pubblica. L'Unione europea accompagna parzialmente questo processo finanziando progetti imprenditoriali a carattere sociale, ecologico o culturale, ma queste iniziative non sono di natura tale da creare meccanismi di autofinanziamento, e i vantaggi derivati sono molto ridotti. Al riguardo è importante ricordare che l'Abruzzo differentemente da tutte le altre regioni del meridione, è uscita dal cosiddetto, ed ormai passato, obiettivo 1[105]. A seguito della soppressione della Cassa del Mezzogiorno, attualmente il meridione beneficia di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e talvolta anche di agevolazioni contributive per l'assunzione di personale giovane, tramite sgravi, bonus e decontribuzione per favorire l'occupazione nelle imprese situate nel sud Italia. Per seguire le questioni relative al mezzogiorno esistono anche gli istituti Svimez e Formez. In termini assoluti la situazione economica del meridione è indubbiamente migliorata negli ultimi sessant'anni; in termini relativi, però, il divario con il nord è drasticamente aumentato a partire dagli anni '70 del '900[106]. Dagli studi emersi dal rapporto Eurispes del Gennaio 2020, si evince come dal 2000 al 2007 le otto regioni meridionali occupano i posti più bassi della classifica per distribuzione della spesa pubblica. Per contro, tutte le Regioni del Nord Italia si vedono irrorate dallo Stato di un quantitativo di spesa annua nettamente superiore alla media nazionale. Se della spesa pubblica totale, si considera la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere in percentuale alla sua popolazione, emerge che, complessivamente, dal 2000 al 2017, la somma corrispondente sottrattagli ammonta a più di 840 miliardi di euro netti (in media, circa 46,7 miliardi di euro l’anno).[107] Ancora oggi vari problemi strutturali ipotecano le sue possibilità di progresso economico: la carenza d'infrastrutture, la presenza di un sistema bancario poco attento alle esigenze del territorio (le vecchie grandi Banche del sud, a partire dagli anni '90, sono state via via inglobate nei grandi gruppi del nord, come ad esempio il Banco di Napoli), i ritardi di una pubblica amministrazione spesso pletorica, l'emigrazione di tanti giovani che a causa della limitata crescita economica non trovano un lavoro, e soprattutto l'infiltrazione della malavita organizzata nella vita politica ed economica del sud, fattore questo che rappresenta il principale freno alla crescita economica meridionale[senza fonte]. StudiGli aspetti socioculturaliLa questione meridionale non è limitata alla sola diversa condizione di sviluppo economico tra il settentrione ed il meridione, in quanto il divario si estende anche a molti aspetti socio-culturali rilevati dai dati Istat[108], che investono i più diversi argomenti e comportamenti sociali nella penisola. Lo stesso Giustino Fortunato, nella frase all'inizio di questo argomento, affermava che, oltre che nel campo economico, esisteva "[...] anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale." Anche lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo famoso romanzo Il Gattopardo, rappresenta il differente atteggiamento culturale siciliano ed in generale meridionale, nei confronti dei cambiamenti apportati dall'unità d'Italia. Il dibattito storiograficoLa questione meridionale è stata oggetto di molteplici studi nel corso del tempo, con conclusioni non convergenti, ed è tutt'oggi motivo di accesso dibattito tra storici, economisti e politici. Negli ultimi anni delle ricerche economiche hanno indicato la nascita della questione meridionale nella parte finale del XIX secolo.[109] Tuttavia, anche il marxista Antonio Gramsci, pur critico nei confronti dello stato italiano, attribuiva l'esistenza del divario, già dal 1860, principalmente a causa dei molti secoli di diversa storia del nord della penisola rispetto al sud, definiti due tronconi "antitetici", che si riunivano dopo 1000 anni, come il Gramsci stesso evidenzia[110] D'altra parte, la numerosa letteratura del tempo immediatamente successivo alla Spedizione dei Mille, dimostra una feroce contrarietà contro le modalità utilizzate dal Regno di Savoia per gestire l'annessione del Regno delle Due Sicilie, e anche la fiorente nascita di musiche e canzoni del meridione dimostra quanto già nel 1868 fosse viva una agguerrita satira contro il neonato regno. Si pensi ad esempio alle celebri canzoni Palummella zompa e vola, canto nostalgico per la perduta libertà del Regno del Sud, o come il celebre canto carnascialesco Italiella.[senza fonte] La tesi revisionista, che vedrebbe il Sud ostile ai Savoia dopo l'Unità, non spiega il fatto che, durante il referendum Monarchia-Repubblica del 1946, fu proprio il Sud a votare a grande maggioranza in favore della monarchia Sabauda, mentre il Nord votò Repubblica, inoltre dal 1946 al 1972 i partiti monarchici, poi confluiti nel Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM), ottenevano ancora consensi soprattutto nel Meridione e a Napoli, dove, in occasione del referendum del 1946, diversi cittadini napoletani morirono in Via Medina, durante gli scontri in difesa della monarchia Sabauda, fatti noti come strage di via Medina,[111]. Si possono comunque distinguere tre approcci storiografici principali, che ricalcano in grosse linee dibattiti ideologici e politici più ampi: