|

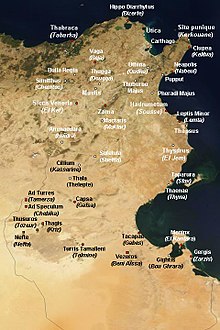

Nécropole de Pupput La nécropole de Pupput est l'une des plus grandes nécropoles romaines d'Afrique. La cité romaine de Pupput, au sud de l'actuelle ville tunisienne d'Hammamet, était située au croisement des routes reliant Clupea (actuelle Kélibia) à Thuburbo Majus et Carthage à Hadrumète. Quelques tombes y avaient déjà été signalées à la fin du XIXe siècle[1]. HistoireSur une surface de 7 000 m2, plus de 1 500 sépultures distribuées dans des mausolées, des enclos familiaux ou des espaces ouverts ont été répertoriées[1]. Les fouilles et sondages effectués depuis 1996 permettent d'affirmer que la zone funéraire couvre au moins 7 hectares[2]. Une importante campagne tunisienne et internationale de fouilles archéologiques y a lieu depuis 1999[1]. Caractéristiques La nécropole se caractérise par la juxtaposition de zones ouvertes et de 70 terrains de surface réduite, isolés par des murs pouvant atteindre parfois près de trois mètres de haut[2]. La principale période d'activité du site couvre principalement le IIe siècle et une partie du IIIe siècle, les ultimes inhumations étant effectuées au cours du VIe siècle. L'établissement du réseau d'enclos, l'aspect le plus original de la nécropole, est contemporain des plus anciennes sépultures (fin du Ier siècle)[2]. La variété des formes sépulcrales témoignent de leur adaptation aux besoins et à l'évolution des pratiques rituelles locales. Après la combustion du cadavre, les cendres étaient recouvertes d'un tumulus de sable généralement scellé par un caisson maçonné mais la récolte partielle ou totale des os et leur déposition dans une urne placée au centre du bustum[3] est aussi attestée[2]. Les simples inhumations se faisaient aussi bien dans de simples fosses que dans des sépultures maçonnées. L'inhumation des enfants en amphore semble avoir été le lot commun[2]. La diversité des tombes et la variété des rites attestés concernent une société qui avait été jusqu'à présent peu documentée dans une ville moyenne d'Afrique proconsulaire[1]. Les premiers résultats ont été publiés à la fin 2004 dans un ouvrage collectif sous la direction d'Aïcha Ben Abed et Marc Griesheimer[4]. Mais le site, en dépit d'une importance fondamentale pour la connaissance des populations de cette zone car approfondissant les connaissances tant démographiques que celles des rituels funéraires[2], ne semble guère intéresser les autorités locales[4] du fait du caractère peu impressionnant des vestiges. Notes et références

Filmographie

|

Portal di Ensiklopedia Dunia