|

Nécropole du Vatican

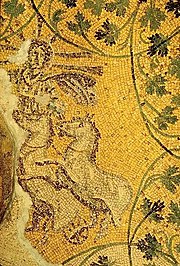

La nécropole du Vatican, également connue sous le nom de Scavi, s'étend sous la Cité du Vatican, à une profondeur qui varie de 5 à 12 mètres, sous la basilique Saint-Pierre. Elle a été un lieu de sépulture romaine abritant des tombes païennes et chrétiennes qui datent de la fin du Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle ; elle n'est accessible que depuis les fouilles des années 1940. Dans la nécropole du Vatican se trouve ce que l'on pense être la tombe de l'apôtre saint Pierre. La nécropole du Vatican ne doit pas être confondue avec les grottes du Vatican appelées également Nécropole papale. Celles-ci résultent de la construction de la basilique Saint-Pierre et se trouvent au niveau du sol de l'ancienne basilique constantinienne. La nécropole du Vatican, un ancien cimetière, était située sur la colline du Vatican, le long de la Voie triomphale. HistoriqueOrigine de la nécropole La nécropole du Vatican est, à l'origine, un lieu de sépulture, où se côtoient les tombes païennes et chrétiennes, à proximité d'un cirque romain (le Cirque de Caligula et de Néron ou Cirque du Vatican) sur la colline du Vatican, en dehors de la ville de Rome. Conformément à la loi romaine, il était interdit d'enterrer les morts dans les murs de la ville. Pour cette raison, plusieurs cimetières sont apparus le long des routes en dehors de Rome entre la Via Cornelia, qui cheminait au nord le long de la colline du Vatican et la Via Trionfale (« Voie Triomphale ») située entre le Vatican et le centre de la cité (celle-ci passait par le mausolée d'Hadrien[1] qui se trouve au château Saint-Ange).  Au milieu du cirque, construit par l'empereur Caligula, se trouvait un obélisque égyptien qui marquait le centre de la spina (mur central partageant la piste). Une tradition immémoriale place le martyre de l'apôtre Pierre à quelques mètres du monument. Il s'agit de l'obélisque qu'on voit actuellement sur la place Saint-Pierre de Rome et qui fut déplacé d'environ 250 mètres par Domenico Fontana[2] sur l'ordre du pape Sixte V[3] entre 1586 et 1587. L'emplacement d'origine (marqué d'ailleurs par une plaque sur le sol) se trouvait alors sur le côté sud de la basilique Saint-Pierre, juste avant l'actuel bureau d'excavation (Scavi) de la Fabrique de Saint-Pierre[4]. À moitié enseveli sous des ruines, il fallut 37 jours pour lui faire franchir la distance, 160 chevaux attelés à 40 cabestans, et 900 hommes marchant au son de la trompette et s'arrêtant à celui de la cloche[3]. Construction de la première basiliqueLa tradition veut que l'apôtre Pierre, en l'an 64 ou 67 sous l'empereur Néron, a souffert le martyre[5] puis aurait été enterré dans la nécropole. Entre 326 et 333, l'empereur Constantin Ier fait construire l'ancienne basilique connue comme l'antique basilique vaticane ou encore la basilique de Constantin[6]. La construction nécessite la démolition du Circus Vaticanus ou cirque de Caligula qui s'étendait sur la partie sud du chantier. Pendant ce temps, les cimetières étaient, en vertu d'une protection juridique spéciale, intouchables. La basilique de l'empereur Constantin Ier est située juste au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre. Pour obtenir une surface suffisamment grande pour la construction envisagée, l'empereur Constantin Ier ordonne de démanteler les parties du bâtiment du cimetière, tous les mausolées de la nécropole ainsi que des parties de la colline du Vatican. Avec les matériaux retirés de la colline du Vatican, le cimetière est comblé à l'exception de la tombe de saint Pierre, les chambres funéraires sont nivelées, pour être réduit à un plateau où est fondé l'édifice de la première basilique. Les fouillesCette nécropole est reconnue en 1543 lors de la construction d'un des bastions des fortifications de l'État du Vatican[7]. Le pape Pie XI, mort en février 1939, demande dans son testament d'être enterré dans un lieu des grottes vaticanes aussi proches que possible de la « confession de Saint-Pierre »[5]. Le camerlingue Eugenio Pacelli fait préparer la sépulture dans ce sens mais l'espace choisi est trop étroit, si bien qu'il prescrit de l'élargir en abaissant le niveau des Grottes et en pratiquant un sondage derrière le mur de fond. C'est à cette occasion que les ouvriers mettent au jour les débris du pavement de la première basilique et, derrière le mur, une chambre remplie de gravats. Le nouveau pape Pie XII décide de conduire des recherches inédites susceptibles de retrouver la tombe de saint Pierre. Il confie à son conseiller Mgr Kaas la direction des fouilles, ce dernier réunissant une équipe de savants réputés (Antonio Ferrua, Engelbert Kirschbaum (de), Enrico Josi…). Les fouilles exécutées de l'automne 1939 à 1949, sont menées dans le secret absolu selon un triple pari très risqué[8]. Les rapports se tendent assez rapidement entre Mgr Kaas « un peu mystique » et les scientifiques. Le prélat, « de fait, a laissé commettre quelques désolantes erreurs de méthode, à commencer par l’oubli de tenir un « journal de fouilles » qui eût été, plusieurs années plus tard, extrêmement utile[9] ». La tombe de Saint-PierreLes fouilles font apparaître une double rangée de bâtiments funéraires, situés sur la pente de la colline du Vatican, placés côte à côte à partir de l'Ouest vers l'Est. Ils sont construits en maçonnerie de briques et l'intérieur est orné de stucs, de peintures et de mosaïques. D'autres fouilles révèlent une nécropole dont le noyau principal remonte au IIe siècle, mais qui aurait été utilisée pendant une longue période entre le Ier siècle et le début du IVe siècle. Au centre du cimetière, autour duquel les enfouissements ultérieurs se sont faits, est découvert un mausolée aux murs rouges. Ce mémorial, sans corps, serait le trophée de Gaïus du nom d'un prêtre, Gaïus, qui affirmait[10] que l'Église de Rome avait été fondée par les apôtres Pierre et Paul. Il aurait placé une tombe sur la colline du Vatican[11]. En 1942 est découverte une niche aménagée sur un mur de soutènement perpendiculaire au trophée (« mur des graffitis », appelé aussi « mur g »), abritant des ossements d'un individu de sexe masculin âgé de soixante à soixante-dix ans, de robuste constitution. À la suite des divulgations du journaliste italien Camille Gianfara dans un article du New York Times du [12], le secret des fouilles est éventé, ce qui incite Pie XII à annoncer le , sur Radio Vatican, « On a découvert le tombeau du prince des Apôtres »[13]. En 1952, une nouvelle série de fouilles est entreprise. L'épigraphiste Margherita Guarducci chargée de déchiffrer les graffiti de la zone de fouilles, repère une inscription en caractères grecs sur le « mur g », y lit Petros eni (Pierre est dedans), et estime qu'il désigne le contenu de la niche. Les résultats de ses travaux dans un monde médiatique avide de sensationnel, sont vivement critiqués, le problème essentiel étant la datation des réaménagements du trophée de Gaïus et de la niche dans laquelle ont été retrouvées des pièces de monnaie de différentes époques[14]. Au cours d'une audience générale ordinaire tenue , le pape Paul VI annonce[15], après avoir pris connaissance des études scientifiques réalisées, qu'il doit s'agir, selon toute probabilité, des restes du corps de saint Pierre. La majorité des chercheurs se montre réservée à ce sujet[16]. La restaurationEn 1998, les travaux de restauration sont entrepris dans la nécropole du Vatican, sous la responsabilité de la Fabrique de Saint-Pierre et la contribution de Enel. Le but du travail était de préserver les murs, stucs et les fresques mais aussi d'installer un système d'éclairage qui permettrait d'améliorer les bâtiments et en particulier le tombeau de Pierre. Un soin particulier a été placé dans l'éclairage qui présente la situation originale de la nécropole. La restauration est précédée d'une enquête approfondie, consacrée à l'étude du micro-climat, l'identification des micro-organismes présents, la détérioration bio et l'analyse de salinisation trouvés sur les murs et les fresques. Afin de protéger l'équilibre thermohygrométrique entre l'intérieur des structures et le milieu environnant, certains mausolées ont été fermés par des portes en verre. D'autres obstacles similaires, à ouverture automatique, sont placés à l'entrée des fouilles du cimetière et le long du chemin. Le flux d'air est filtré et humidifié, les pressions à l'intérieur ainsi que les conditions microclimatiques de l'excavation sont également améliorées par des trappes spéciales. Lors de la restauration, les meilleurs agents sont identifiés pour prévenir une agression microbienne (bactéries, champignons et algues) et chimique (sels, plus précisément, les sulfates, les nitrates et les chlorures). En outre, les fresques sont consolidées au plâtre et des pigments sont rajoutés à leur substrat. Notes et références

Bibliographie

Voir aussiArticles connexesLiens externes

|

||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia