|

Ligne de Bondy à Aulnay-sous-Bois

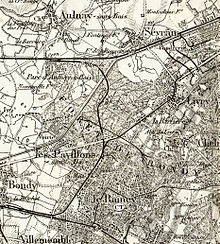

La ligne de Bondy à Aulnay-sous-Bois, parfois surnommée ligne des Coquetiers, est une ligne ferroviaire de la Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, d'une longueur de huit kilomètres. Ouverte en 1875, elle est depuis 2006, parcourue par les rames de la ligne 4 du tramway d'Île-de-France. Elle constitue la ligne no 958 000 du réseau ferré national. Histoire Origines La construction de la ligne est lancée à l’initiative d’un groupement d’industriels et de propriétaires locaux, le marquis d'Aulnay Dominique de Gourgues (1824-1893), maire d'Aulnay de 1866 à 1893 et la société de carriers Schacher, Letellier et Cie, ayant à leur tête l’ingénieur Louis-Xavier Gargan, afin de desservir les usines des environs et faciliter l'implantation de nouveaux établissements industriels, en permettant l'expédition de leurs produits. Il s'agit essentiellement du bois de la forêt et du gypse, extrait au pied des collines notamment par les carrières et plâtrières de Vaujours, de Livry et de Clichy-sous-Bois. La ligne doit relier les réseaux ferrés Nord et Est entre Aulnay-sous-Bois et Bondy, les industriels envisageant d'en faire le premier tronçon d'une ligne de rocade d'intérêt général reliant « entre elles toutes les grandes lignes à la distance de quinze à seize kilomètres du centre de Paris »[1]. Le ministre des Finances accorde son autorisation pour la construction de la ligne le 7 février 1868. Après la guerre franco-prussienne de 1870, la ligne est concédée aux trois entrepreneurs par une convention signée avec la ministre des Travaux publics le 6 juin 1872. Cette convention est approuvée à la même date par un décret qui déclare la ligne d'utilité publique[2]. La ligne étant présumée rentable, la concession ne prévoit ni subvention, ni garantie d'intérêt. Les concessionnaires créent donc une société anonyme d'investissement le 30 juillet 1872 sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Bondy à Aulnay, au capital de 800 000 francs, qui émet 2 607 500 francs d'obligations placées dans le public[3]. Édifiée à l’emplacement d’anciennes allées forestières de la forêt de Bondy, cette ligne d'intérêt général de huit kilomètres de longueur à voie normale est mise en service le . La ligne doit son surnom pittoresque à l'une de ses stations, située à Villemomble. Cette station est en effet située à proximité de l'ancien chemin des Coquetiers, utilisé au Moyen Âge par les marchands d'œufs, crémiers et autres fromagers se rendant au faubourg Saint-Antoine. Infrastructure initiale  La ligne, alors à voie unique, comptait peu d'ouvrages d'arts, puisque le seul pont est celui de Rougemont, long de 15 mètres, sur le canal de l'Ourcq, construit sur l'emplacement de l'ancien pont construit pour le duc de Berry et démoli par la Ville de Paris vers 1860. Son tablier, large de 12,23 mètres, permettait de doubler la voie unique du chemin de fer et d'accueillir un chemin latéral large de 4 mètres. Le sol très humide est assaini par des remblais provenant notamment des carrières Schacher, Letellier et Cie, et le ru du Moleret est canalisé. À l'origine, quinze ou seize passages à niveau sont aménagés sur la ligne de huit kilomètres de long. De ce fait, les travaux sont rapidement menés, et il ne faut que trois ans entre la déclaration d'utilité publique et la mise en service de la ligne, implantée en général au centre des anciennes allées forestières, sur une emprise large de sept mètres. La ligne a été conçue pour assurer le transport des marchandises issues de la forêt de Bondy, et comprend donc plusieurs embranchements industriels, desservant notamment la carrière de la Fosse-Maussoin (devenue l'un des sites Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis), dont le gypse est exploité par la société Schacher, Letellier et Cie. Cette société emploie plusieurs centaines d'ouvriers à la fabrication de matériaux de construction (plâtre, briques, chaux et ciment). Un autre embranchement important de la ligne est celui de la scierie mécanique de Louis-Xavier Gargan qui se trouve au bois du Temple de Livry. L'industriel a en effet besoin de transporter sa matière première à ses ateliers de construction ferroviaire implantés à La Villette, le long de la ligne de Petite Ceinture[5]. Exploitation par la Société du Bondy-Aulnay  La ligne est ouverte au trafic voyageurs le sous la pression des habitants, avec seulement trois stations intermédiaires : Gargan et l'Abbaye, prévues dès l'origine, ainsi que la halte du Raincy, au bout de l'allée du Rendez-vous, réclamée par cette commune créée en 1869 en raison de l'importance de son lotissement réalisé dans les emprises de la forêt de Bondy[5]. L'exploitation se fait alors au moyen de huit trains mixtes[6] en semaine, deux le dimanche, tractés par une unique locomotive à vapeur, l'Erstein[7], qui fonctionnait en navette d'un bout à l'autre de la ligne. Le matériel roulant est constitué de trois voitures mixtes de 1re et 2e classe, du type à plate-forme extrême, longs de 8,91 mètres sur châssis de bois et comportant dix-sept places dans chaque classe. La compagnie dispose également de trois voitures de 3e classe à portière latérale et vigie de garde-frein. Longues de 8,05 mètres, elles comportent cinquante places, dont dix dans un compartiment pour dames. Le matériel fret est constitué de deux fourgons à bagages, quatre wagons couverts, cinq wagons découverts à hauts-bords et dix-huit wagons à plate-forme. La Société Gargan a fourni la plupart de ce matériel roulant[8]. Si des difficultés financières semblent apparaître dès 1876, l'exploitation se révèle déficitaire en 1877, avec un compte d'exploitation négatif, et, le , le Comte de Gourgues sollicite du Préfet de Seine-et-Oise « une reprise, une fusion ou la mise sous séquestre » de la compagnie[9]. Après l'examen infructueux d'un projet de reprise du Bondy - Aulnay par le Syndicat de la Grande ceinture, le gouvernement se résout à placer sous séquestre la compagnie, par un décret du [10]. Par une convention signée le 31 mai 1880 entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie, l'État rachète la ligne. Cette convention est approuvée par une loi le 27 juillet 1880[11]. Le , le tribunal de commerce prononce la dissolution de la compagnie et ordonne sa liquidation[9]. Exploitation par la Compagnie de l'Est On distingue sur le panneau du premier plan et le pignon de la maison au-delà de la gare la mention « Ventes - Locations ». L'urbanisation de la ville s'est faite sous forme de lotissements de terrains de la forêt de Bondy, accueillant des salariés de Paris grâce à l'amélioration des déplacements rendue possible par la ligne  La commercialisation de terrains de lotissements se poursuit avec dynamisme  À la suite du rachat de la ligne à la compagnie du chemin de fer de Bondy à Aulnay-lez-Bondy, l'État en confie l'exploitation provisoire à la Compagnie de l'Est par une convention signée, le entre le ministre des Travaux publics et la compagnie. Cette convention est approuvée par un décret le suivant[12]. Afin de pérenniser cette situation, la Compagnie de l'Est rachète la ligne à la Compagnie du Bondy-Aulnay par une convention approuvée par un décret du , qui concède au grand réseau l'exploitation de la ligne, tout en prenant à sa charge des travaux d'amélioration de l'infrastructure reconnus nécessaires[13]. La ligne est cédée par l'État à la Compagnie des chemins de fer de l'Est (EST) par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la compagnie le . Cette convention est approuvée par une loi le suivant[14]. La Compagnie de l'Est exploite la ligne par des navettes, à raison de vingt-quatre trains mixtes par jour, douze dans chaque sens, et réalise d'importants travaux de ré-aménagement des installations : rectification du profil des voies, l'empierrement des cours voyageurs des gares et réfection des bâtiments. La ligne est ainsi mise à double voie de Bondy à Gargan par un chantier qui s'achève en 1914, comprenant la construction de nouveaux bâtiments de gares sur ce tronçon[5]. La ligne est maintenue à voie unique de Gargan à Aulnay. L'Est renouvelle également les voitures : les anciennes, inconfortables et de capacité insuffisantes, sont mutées après modifications sur le tramway de Livry, qu'elle exploite également. L'État l'autorise à faire construire cinq voitures à impériales, réalisées par la Compagnie française de matériel de chemins de fer. Ces voitures peuvent accueillir cinq passagers de 3e classe debout sur les plates-formes d'extrémité. Le niveau inférieur est constitué de cinq travées de huit places, soit 24 places de deuxième classe et 16 de première, desservies par un couloir central. L'impériale accueille une banquette double installée dans le sens de la longueur, et pouvant accueillir trente voyageurs placés dos-à-dos. Ces voitures, immatriculées ABIf 01 à 05 à la Compagnie de l'Est, sont l'origine des voitures de banlieue dites « Bidel » qu'exploitent notamment les chemins de fer de l'État sur la banlieue ouest. Le matériel de traction est également renouvelé, et l'Erstein est remplacée par trois locomotives tender type 020T fournies par la société alsacienne de constructions mécaniques (SACM), qui assurèrent le service de la ligne sous le N° B1 à B3 de 1881 jusqu'au . Les machines sont entretenues au dépôt de Noisy-le-Sec[15]. La ligne dessert les gares et stations suivantes, mais certaines sont ensuite regroupées durant son exploitation :

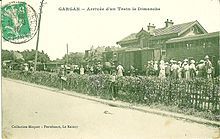

À partir de juillet 1897, la ligne est interconnectée avec la ligne Paris - Strasbourg, permettant des trains directs entre la Gare de l'Est et Gargan ou Aulnay, puis un service circulaire Paris-Est - Bondy - Gargan - Aulnay-sous-Bois - Paris-Nord est créé, répondent aux besoins de dizaines de milliers d'ouvriers et d'employés venus habiter dans les nouveaux lotissements rendus possibles par l'amélioration de la desserte.  Ces modifications de l'urbanisation amènent le déplacement ou la réunion de certains arrêts, donnant naissance à deux stations doubles : Coquetiers-Avenue Magne et Allée de la Tour - Rendez-Vous. Quatre nouvelles haltes sont créées par la Compagnie de l'Est, dont Les Coquetiers desservant plusieurs guinguettes telles qu'Au souvenir de la forêt (allée Franklin) ou le Café-Bellevue (après le pont des Coquetiers). Avec le développement de l'urbanisation, le succès de la ligne est croissant : 43 000 voyageurs sont transportés sur la ligne en 1884, 320 000 en 1900, et plus de 300 000 l'utilisent en 1904[5],[16]. La ligne bénéficie également de l'arrivée de nouvelles entreprises à ses abords immédiats, telle que la société des Freins et Signaux Westinghouse, qui achète en 1892 six hectares de terrains au Bois du Roy, à Sevran et Livry, et y transfère son entreprise initialement installée sur le canal Saint-Martin à Paris où elle fabrique des freins pour les wagons et locomotives. Jouxtant la ligne de chemin de fer, elle obtient en 1899 l'ouverture d'une halte supplémentaire pour ses trois-cents ouvriers, bientôt dénommée « Freinville ». Une autre société métallurgique, la Lilloise, s'installe en 1911[5]. En 1898, on compte dix-huit trains montants, dont cinq « ouvriers »[17] et dix-neuf descendants, dont trois « ouvriers » parcourant le trajet en trente minutes environ[5]. Compte tenu de la croissance du trafic, l'offre est en constante croissance, avec vingt-trois trains par jour en 1900 et quarante-six trains en 1906, ce qui occasionne la saturation de l'infrastructure et de nombreuses réclamations, notamment en vue d'obtenir des abris de quais permettant d'attendre les trains dans de meilleures conditions[16].  Durant l'Entre-deux-guerres, la Compagnie de l'Est remplace à partir de 1930 les voitures à impériales de la série ABIf 01 à 05 par des rames de banlieue « Est » tractées par des locomotives tender type 141 TB (série 401 à 512) et 141 TC (série 701 à 742) du dépôt de Noisy-le-Sec, avec une desserte de la section Gargan - Aulnay par autorails. Afin d'améliorer la sécurité, elle installe le Block automatique type Est sur la totalité de la ligne[18]. Devant l'augmentation incessante de la circulation automobile, le passage à niveau coupant la RN 3 est remplacé par un viaduc en 1932, dans le cadre du plan de suppression de passages à niveau du département de la Seine. Exploitation par la SNCFLa SNCF est mise en place le sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte dont l'État possède 51 % du capital. Elle reprend l'actif et le personnel des grandes compagnies, et exploite donc la ligne. La Seconde Guerre mondiale voit le trafic banlieue désorganisé, notamment par les réquisitions de l'armée d'occupation. Le trafic est interrompu sur la ligne à la suite des bombardements de Noisy-le-Sec en , qui détruiront le dépôt. Le service ne reprendra qu'en septembre[19]. En 1950, la SNCF l'exploite par des trains à vapeur[20] entre la Gare de l'Est et Gargan, et par des autorails entre Gargan et Aulnay-sous-Bois[21]. La trame horaire est fondée sur un train omnibus Paris-Gargan par demi-heure en pointe et un autorail en correspondance à Bondy en heures creuses[22]. Le , dans le cadre du programme d'électrification du réseau Est, la section Bondy - Gargan est mise sous tension en 25 kV - 50Hz, avec introduction du block automatique lumineux[23] entre Bondy et Gargan, avec une exploitation par des locomotives BB 16500 tractant des voitures de banlieue Est, puis progressivement des rames RIB/RIO. Le tronçon Gargan - Aulnay à voie unique reste non électrifié et sa desserte est assurée par des autorails de la série X 3800 puis par les lourdes rames métalliques de la banlieue Est tractées par des locomotives diesel série BB 66000. Ce tronçon est finalement électrifié le 1977 avec une ligne de contact simple régularisée permettant une desserte en continu sans rupture de charge à Gargan, assurée par des locomotives électriques BB 16500 ou BB 17000, tractant ou poussant des rames inox de banlieue (RIB)[24],[19]. L'exploitation de la voie unique par cantonnement téléphonique cède la place à une exploitation en voie banalisée par le biais d'enclenchements électriques interdisant le nez à nez. Durant les jours de grèves, les trains Paris-Est - Gargan étaient assurés par des rames VB 2N à deux étages. En 1986, les voitures de banlieue Est ne circulent plus sur la ligne comme dans tout le reste du réseau Paris-Est.  Afin d'améliorer la capacité de la ligne, les trains qui la desservent voient leur capacité passer à quatre voitures en heure creuse et huit voitures en pointe et ils sont prolongés jusqu'à la gare de l'Est, ce qui limite les ruptures de charge. La desserte est de quatre trains à l'heure sur la section Bondy - Gargan et de deux trains par heure entre Gargan et Aulnay, car la voie unique y limite le trafic à une navette par demi-heure. Afin de les adapter au trafic, la SNCF reconstruit la gare de Gargan en 1980 en la dotant d'un poste d'aiguillage type PRG[25] et la gare de Bondy en 1992. La densification du trafic rend encore plus difficile le problème récurrent des nombreux passages à niveau de la ligne. Autrefois située en zone rurale, cette dernière a progressivement été enserrée par de nombreuses constructions, au point de traverser un milieu urbain devenu très dense. La fermeture fréquente des passages à niveau occasionne alors de nombreux bouchons, provoquant même parfois une véritable paralysie du trafic local, les voies latérales et perpendiculaires à la ligne se trouvant complètement bloquées plusieurs minutes durant à chaque passage de train. En effet, il est impossible d'aménager des voies collectrices faute de place. La mise en tranchée de la ligne est un temps étudiée et chiffrée, mais on y renonce vite au vu de son coût très élevé[26]. Des améliorations techniques sont néanmoins menées par la SNCF en 1993, afin de permettre de réduire les temps de fermeture des passages à niveau et permettre l'augmentation de la fréquence des rames en heure de pointe (un train toutes les quinze minutes entre Bondy et Gargan et toutes les trente minutes entre Gargan et Aulnay), sans parvenir pour autant rendre attractive la ligne, pénalisée par ses fréquences insuffisantes et ses temps de parcours excessifs. Le trafic fret est supprimé sur la ligne le [27]. Lors de la conception du projet EOLE (devenu la ligne E du RER) au début des années 1990, il est décidé que les trains directs Paris de la ligne des Coquetiers non seulement ne seront pas dirigés vers la gare souterraine d'Haussmann - Saint-Lazare, mais verront leur parcours limité à Bondy afin de préserver des sillons horaires pour la ligne principale de Meaux. Cette mesure est mise en œuvre le , mais, afin de faciliter la correspondance en gare de Bondy, la réception de la navette en provenance de Gargan ou d'Aulnay se fait le matin sur la voie 2BA de façon à faciliter la correspondance vers Paris ; l'après-midi, les navettes sont reçues la voie 1 ter/1BA[19]. Des études sont menées à partir de 1992, sous l'égide du Syndicat des transports parisiens (STP), prédécesseur du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF jusqu'en juin 2017), puis nommé Île-de-France Mobilités.

En 1992, la ligne est empruntée quotidiennement par 16 500 voyageurs. En octobre 1998, Alain Calmat, député-maire de Livry-Gargan, demande la requalification de la ligne, demande réitérée en novembre 1999. L'exploitation de la ligne, qui n'attirait qu'un peu moins de 10 000 voyageurs journaliers depuis sa transformation en simple navette consécutive à l'ouverture du RER E en , cesse totalement de . La desserte est alors péniblement assurée par un service routier de substitution, allongeant notablement les temps de parcours durant près de trois ans[29].

L'expérimentation ASTRÉEAfin de lutter contre les accidents ferroviaires tout en utilisant les nouvelles techniques permises par l'informatique et l'instrumentation, la SNCF lance au milieu des années 1980 le programme Astrée (Automatisation du Suivi des Trains en Temps Réel), un système global de contrôle-commande des circulations dont le but est d'assurer le suivi du trafic des trains en temps réel à partir de données obtenues en équipant chaque train de capteurs de vitesse, et d'indicateurs de positionnement, d'identification et de composition des rames transmises par liaison radio bidirectionnelle à des ordinateurs spécialisés. La ligne des Coquetiers sert de 1991 à 1995 de site d'expérimentation pour ce système en raison de ses caractéristiques d'exploitation : section à double voie devenant voie unique, nombreux passages à niveau, trafic variable au cours de la journée... La gare de Gargan abrite un laboratoire d'essai de ces techniques, qui sont menées par plus de quatre-vingt-dix ingénieurs et techniciens[30]. En , l'ensemble de la signalisation traditionnelle de la ligne est mise hors service, la nuit, au moyen de relais basculeurs, afin de tester en grandeur nature les nouvelles techniques. Celles-ci ne sont pas généralisées, mais ont été utilisées dans le cadre du système européen de contrôle des trains (ERTMS)[31],[32]. Principaux accidentsLe seul accident notable survenu sur la ligne est le rattrapage du en gare des Coquetiers. Ce soir-là, le train 535 bis venant de la Gare de l'Est attendait avant de s'engager sur la voie unique le passage du train provenant d'Aulnay lorsqu'il fut tamponné par l'arrière par le train 535, parti dix minutes plus tard, et qui circulait à trop vive allure pour apercevoir les fanaux rouges du train à l'arrêt. Neuf voyageurs furent tués et une vingtaine blessés[33]. Le tramway La découverte en France du matériel tram-train donne l'idée de réadapter la ligne des Coquetiers à un matériel léger en exploitation tramway. Cette réadaptation permet en effet de mettre fin à l'épineux problème des passages à niveau grâce à leur transformation en simples carrefours routiers, d'atténuer l'effet de coupure dans le paysage urbain, et de fortement renforcer la desserte tout en permettant d'envisager des extensions sur la voirie urbaine. Cette technologie est finalement retenue et en 2001, la SNCF lance un appel d'offres européen pour le matériel roulant. En 2003, l'avant-projet est approuvé par le STIF, la SNCF et RFF. La réalisation du T4 était une opération inscrite au 12e contrat de plan État-Région. Le financement de la transformation de la ligne des Coquetiers en ligne T4, d'un montant total de 52,72 millions d'euros (valeur janvier 2003), a été réparti entre[34] le Conseil régional d'Île-de-France (46,94 %), l'État (23,47 %), RFF (18,52 %, dont une partie sur prêts bonifiés de la région Île-de-France), le Conseil général de la Seine-Saint-Denis (9,26 %) et la SNCF (1,82 %, sur prêts bonifiés de la région Île-de-France). La SNCF a entièrement financé les quinze rames nécessaires à l'exploitation, pour un montant de 68 millions d'euros[35]. Le coût de fonctionnement de la ligne est de 11,2 millions d’euros par an, financés par le STIF[36].  Les travaux de transformation avaient pour but[37] :

L'évolution de l'exploitation vers un mode plus urbain s'est accompagnée de modifications physiques de la ligne :

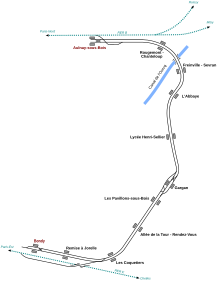

En juin 2004, débutent les travaux d'aménagement. La voie est entièrement déposée puis renouvelée, les quais des gares sont démolis et reconstruits, la caténaire en 25kV est retendue et la section Gargan - Aulnay est mise à double voie. Dans ce but, le pont de Rougemont sur le canal de l'Ourcq est élargi et en juin 2005 est déposé le tablier du viaduc de la RN3, construit en 1932 à voie unique. Six mois plus tard, en janvier 2006, se déroule l'opération la plus spectaculaire : le tablier du nouveau viaduc à double voie est installé de nuit après une coupure à la circulation de la RN3 devant de nombreux curieux. L'été de la même année, les premières rames sont acheminées par convoi exceptionnel et mises en place sur la ligne, et des essais techniques et de sécurité sont effectués. L'inauguration du T4 a lieu le samedi , et sa mise en service commercial a lieu le lundi au matin, inaugurant en même temps la première ligne tramway équipée de trams-trains en France[38]. Tracé La ligne naît en gare de Bondy, avec deux voies à quai aménagées à côté du bâtiment voyageurs de la gare, sur la ligne de Paris-Est à Strasbourg-Ville (dite ligne 1). Elle longe la plate-forme de cette dernière par le nord, en direction de l'est, et dessert la station La Remise à Jorelle avant de s'incurver progressivement vers le nord. Le saut-de-mouton qui était utilisé autrefois pour les trains en direction de Bondy et Paris-Est sert aujourd'hui pour rallier l'atelier de Noisy. La ligne est alors encadrée par deux chaussées à sens unique et située au même niveau. Encadrée par le boulevard d'Aulnay, elle dessert Les Coquetiers, station située à Villemomble, puis Allée de la Tour - Rendez-Vous, à la limite de Villemomble, du Raincy et des Pavillons-sous-Bois. Maintenant encadrée par le boulevard Pasteur, la ligne dessert la station Les Pavillons-sous-Bois, avant de s'orienter franchement vers le nord. Après la gare de Gargan, située entre les boulevards Louis-Pasteur et Roy, elle franchit par un viaduc la route nationale 3, ici nommée avenue Aristide-Briand, avant de se replacer au niveau du sol. Elle est maintenant placée entre les boulevards Édouard-Vaillant et Maurice-Berteaux. Un peu plus loin, la ligne dessert la station Lycée Henri Sellier, puis l'ancienne gare de L'Abbaye, avant de s'incurver progressivement vers l'ouest en formant un grand « S ». Elle dessert alors la station Freinville - Sevran, frôle la N 370, ici nommée boulevard Westinghouse, et franchit le canal de l'Ourcq. Maintenant franchement orientée vers l'ouest, elle dessert la station Rougemont - Chanteloup et atteint la ligne de La Plaine à Hirson, sensiblement à hauteur de la bifurcation de Roissy puis la longe sur quelques centaines de mètres. Le tracé s'achève en gare d'Aulnay-sous-Bois, par deux voies en impasse à 7 900 mètres du départ. Exploitation actuelle Depuis le , la Ligne des Coquetiers est empruntée quotidiennement par les rames tram-trains de la ligne 4 du tramway d'Île-de-France, plus souvent simplement nommée T4. Exploitée par la SNCF, la ligne T4 relie toujours Bondy à Aulnay-sous-Bois, en desservant dorénavant onze arrêts (huit préexistants et réaménagés, et trois nouveaux). La ligne est exploitée par quinze rames, roulant à droite[39], en conduite à vue[40]. Il leur faut dix-neuf minutes pour parcourir la ligne de huit kilomètres. Conformément à la réglementation, les rames et les stations sont étudiées pour être facilement accessibles pour les personnes handicapées. Le T4 est exploité par la SNCF contrairement aux autres lignes du tramway francilien qui sont exploitées par la RATP. Ceci pourrait paraître surprenant de la part de la SNCF, car l'entreprise avait laissé à la RATP dans les années 1990 l'exploitation de la ligne de Puteaux à Issy-Plaine dite ligne des Moulineaux, qui était en mauvais état et gravement déficitaire, devenue T2. En fait, la politique de la SNCF était alors de se concentrer sur les flux importants de voyageurs et donc sur le « ferroviaire lourd » ; la réussite des réseaux de tramway d'une part et l'intérêt croissant pour les transports péri-urbains d'autre part a fait changer la SNCF de politique. Cependant la SNCF reste très prudente et conçoit l'exploitation de cette ligne comme totalement isolée du reste du réseau ferré national, et exclut tout prolongement vers Noisy-le-Sec, malgré l'intérêt majeur d'atteindre ce pôle multimodal qui donne une correspondance avec le T1, le RER E (branche de Tournan en plus de celle de Chelles — Gournay) et, à terme, la ligne T11 ainsi qu'a fortiori vers Paris.

Notes et références

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia