|

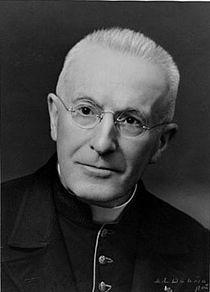

Jean-Joseph Moussaron

Jean-Joseph Moussaron, né le à Tournecoupe (Gers, France) et mort le à Paris, est un prélat catholique français. Prêtre à Lectoure de 1904 à 1929 et aumônier diocésain de l'Action catholique à partir de 1909, il est évêque auxiliaire d'Auch de 1929 à 1936, puis évêque de Cahors de 1936 à 1940, et enfin archevêque d'Albi de 1940 à sa mort. En 2010, il est reconnu Juste parmi les nations à titre posthume. BiographieFamilleJean Joseph Aimé Moussaron est né le à Tournecoupe (Gers), dans une famille paysanne modeste mais cultivée, issue d’une petite noblesse d’extraction gasconne appauvrie avec la chute des comtes d’Armagnac. Ses parents l’élèvent dans la foi catholique et veillent particulièrement à son instruction. Enfant intelligent et pieux, il est recommandé par le curé-doyen de son village pour entrer au petit séminaire. OriginesLa famille Moussaron est une famille paysanne issue de petits seigneurs féodaux (Mosserano) du Condomois[Note 1], dont on trouve trace au XIIIe siècle lors des troubles liés à l’hérésie cathare, avec Raimon de Mosserano auquel l’Inquisition reproche d’avoir couvert la fuite en Lombardie du « parfait » Raimon de Seran[1]. Aux XIVe et XVe siècles, ses descendants accompagnent les comtes d'Armagnac successifs lors de la guerre de Cent Ans et des expéditions d’Italie et d’Aragon. Le , Petro de Mosserano participe à l’hommage de Jean d’Armagnac à l’évêque Bernard de Condom[2], puis au début du XVe siècle, l’un de ses petits-fils combat avec Jean II de Castille auprès duquel Jean IV d'Armagnac l’avait envoyé, et un autre apparaît en Rouergue à la tête d’une troupe protégeant les partisans de l’antipape Benoît XIII[3]. Après le siège de L'Isle-Jourdain de 1443, les seigneurs de Moussaron perdent la plus grande partie de leurs biens, puis lors de la répression du soulèvement de Jean V d'Armagnac, le château de Moussaron est détruit[Note 2]. La famille reste toutefois influente dans la région : les seigneurs de Moussaron fondent une chapellenie dans l’église de Francescas[4], et l’un d’entre eux est gouverneur de Condom en 1580[5], lorsque les partisans d’Henri de Navarre veulent s’en emparer au cours de la septième guerre de Religion. Il organise la défense de la ville et en expulse les suspects, tout en maintenant l’unité entre ses habitants catholiques et protestants qui jurèrent ensemble « qu'ils crèveraient tous sur les murailles, plutôt que les ennemis du Roy n’y entreraient »[6]. Bien qu’obéissant au maréchal de Biron, il ménage ses relations avec « le roi et la reine de Navarre [tant qu’ils] paraissent également bien intentionnés pour la ville »[7]. Il évite ainsi à la ville le sort de Cahors, prise puis pillée, et tient le siège plus de six mois jusqu’à la paix du Fleix. Dans la première moitié du XVIIe siècle, Jean de Moussaron, désargenté, cède sa seigneurie aux comtes de Gélas[Note 3] et s’installe comme laboureur sur les terres qu’il lui reste en Lomagne. Le nom gascon Mosserano, francisé en Moussaron au cours du XVe siècle, perd sa particule vers la fin du XVIIe siècle[8]. Les descendants des premiers seigneurs de Moussaron restent ensuite établis en Lomagne comme laboureurs, souvent après avoir été bordiers, artisans ou militaires le temps d’acquérir une terre[Note 4]. À chaque génération, on dénombre des hommes ou des femmes d’Église[9]. À partir du XIXe siècle, beaucoup essaiment dans le sud-ouest de la France, souvent comme militaires, magistrats ou professeurs[Note 5]. Jean-Joseph Moussaron grandit ainsi dans une famille sans fortune, de tradition paysanne, ancrée en Gascogne bien que peu au fait de son histoire, profondément catholique, cultivée, jouissant d’une notoriété morale locale[Note 6] et au sein de laquelle le devoir de s’instruire est omniprésent. EnfanceJean Joseph Aimé Moussaron est baptisé le , lendemain de sa naissance, avec pour marraine la prieure de la chapelle de la Sainte-Vierge de Tournecoupe. Quelques semaines après sa naissance, il tombe gravement malade et le médecin annonce son décès imminent à ses parents. Sa mère le porte alors dans ses bras en priant jusqu’à l’autel de la Vierge de Tudet, pèlerinage voisin de Tournecoupe. De retour à la maison, l’enfant demande à manger et guérit[10]. À l’âge de sept ans, il déménage à Lamothe, près de Mauvezin, où ses parents, jusqu’alors artisans cordonniers à Tournecoupe, ont hérité d’une propriété agricole. Élève intelligent et pieux, il est repéré par le curé du village qui, après quelques mois d’études latines, le recommande au petit séminaire d’Auch. PrêtriseÉlève brillant du petit séminaire, notamment en rhétorique, il intègre ensuite le grand séminaire où il se fait remarquer par sa piété et ses tendances sociales[9]. Jean-Joseph Moussaron est ordonné prêtre le par Mathieu Victor Balaïn, qui apprécie ses qualités intellectuelles et l’envoie trois ans à l’Institut catholique de Paris pour parachever ses études. Il y est l’élève apprécié de l’abbé Verdier, futur cardinal archevêque de Paris, avec lequel il se lie d’amitié. Revenu à Auch, il est professeur au petit séminaire, tout en préparant une licence ès lettres à l’Institut catholique de Paris jusqu’en 1904. Il est alors nommé premier vicaire de la paroisse Saint-Gervais de Lectoure, paroisse où il reste jusqu'en 1929. Dans le contexte difficile de la séparation de l’Église et de l’État, il se signale par le climat apaisé qu’il sait entretenir tout en développant les activités apostoliques. Le denier du culte et de l’œuvre de propagation de la foi témoignent de cette ferveur religieuse retrouvée : à compter de 1909, la paroisse de Lectoure en devient le premier pourvoyeur du diocèse, devant la cathédrale Sainte-Marie d’Auch[11]. Dès 1909, il participe aussi à l'implantation de l'Action catholique de la jeunesse française (ACJF) dont il est nommé aumônier diocésain dans le Gers. Il est mobilisé comme infirmier lors de la Première Guerre mondiale, d’abord au front jusqu'en 1916 puis à l’hôpital militaire d’Agen jusqu’à sa démobilisation en 1919[12]. Après la guerre, l’abbé Moussaron profite de l’apaisement consécutif à l’Union sacrée pour participer à toutes les cérémonies patriotiques et célébrer des messes commémoratives de l’Armistice auxquelles les autorités (radicales-socialistes) assistent. À la messe du , il ajoute la messe de la fête du Travail, célébrée en septembre lors de la foire-exposition de Lectoure. En 1924, il devient archiprêtre de Lectoure[13] où il poursuit son œuvre commencée en tant que vicaire. ÉvêqueÉvêque Auxiliaire d'AuchLe , Jean-Joseph Moussaron est nommé évêque auxiliaire d'Auch et évêque titulaire de Lamia (de) par le pape Pie XI. L’épiscopat français et la nonciature cherchaient un évêque en accord avec la doctrine de Pie XI pour tempérer le conservatisme offensif d'Ernest Ricard, évêque diocésain. En effet, leurs tempéraments et leurs opinions sont totalement opposées : tandis que Ricard a effectué toute sa carrière dans les curies épiscopales, n’a jamais connu les réalités d’un ministère paroissial et est un fervent maurassien, Moussaron a exercé vingt ans en paroisse, a vécu la Grande Guerre et est plus familier des semaines sociales de France. Ricard interdit toute initiative à « Mgr l’Auxiliaire »[Note 7] et ne le laisse pas écrire dans la Semaine d’Auch. En 1934, les excès de Ricard le mèneront jusqu'à la démission sur demande du Saint-Siège[13]. Virgile Joseph Béguin est alors nommé pour le remplacer et son entente avec Moussaron est parfaite. Évêque de CahorsLe , Jean-Joseph Moussaron est nommé évêque de Cahors, diocèse rural, pauvre et vieillissant dont la moitié des paroisses est sans prêtre. Il consacre son épiscopat à lutter contre la déchristianisation du Quercy et obtient des résultats tangibles : très forte hausse des communions de jeunes et des participations aux pèlerinages de Gramat et de Rocamadour, adhésion d’un cinquième des travailleurs aux mouvements de jeunesse (JEC, JOC et JAC), et hausse des vocations pour la prêtrise[9]. Il soutient également la presse catholique en développant notamment La Défense, la branche régionale du journal La Croix[13]. Archevêque d'AlbiBien qu’ouvertement hostile aux régimes totalitaires et aux extrêmes violents, Moussaron fait partie des prélats qui considèrent que les luttes politiques sont secondaires par rapport aux devoirs et à l’enseignement religieux[14]. Aussi, il n’est pas réputé hostile au Front populaire ni à Édouard Daladier, et est donc soutenu par le gouvernement de Paul Reynaud dans sa nomination en tant qu'archevêque d'Albi le . La nomination de ce prélat charismatique se comprend aussi comme une volonté de ré-évangélisation du « midi rouge » de la part de l’Église. Dès 1941, Jean-Joseph Moussaron est assez méfiant à l'égard du maréchal Pétain et du régime de Vichy : il refuse notamment l'engagement de ses prêtres dans la légion française des combattants, et demande aux catholiques d’y décliner toute participation active. De même, il reste très réservé à l'égard du STO. Recevant en l’avocat bordelais Maurice Touzet, il accueille avec un sourire sceptique ses considérations sur le « double-jeu du Maréchal » et le pousse à faire entrer ses enfants chez les Scouts de France qui concurrençaient les vichyssois Compagnons de France[15]. Protestation publique contre la persécution des JuifsDès les premières persécutions des Juifs, il milite avec Jules Saliège auprès de l’assemblée des cardinaux et archevêques de la zone libre pour une déclaration commune susceptible d’influer sur le cours des choses. Celle-ci se faisant attendre, Georges-Auguste Louis puis Jules Saliège émettent les premières protestations. Moussaron appelle alors une dernière fois le cardinal Gerlier[Note 8] à une déclaration commune par une lettre du [16] :

Comprenant qu’aucune action commune n’aboutira à temps pour arrêter ou dissuader les déportations, Moussaron décide de faire lire le dimanche dans toutes les paroisses de son archidiocèse, une déclaration qui, tout en affichant un loyalisme au régime, condamne sans équivoque la persécution des Juifs :

Cet appel public en chaire, avec la solennité qu’impose l’absence de commentaires à l’issue de sa lecture, a une réelle résonance et à sa suite bon nombre de fidèles tendent la main aux Juifs. Protection des Juifs et des dissidentsAu-delà de cet appel public, Moussaron organise clandestinement son diocèse pour que les juifs pourchassés soient accueillis par l’Église et ses fidèles. Il ordonne ainsi aux institutions catholiques de la région d'ouvrir leurs portes aux réfugiés juifs et tout particulièrement aux enfants[17]. Seize institutions catholiques dont il s’était assuré de la fidélité ouvrent leurs portes, non seulement aux réfugiés juifs mais aussi à des résistants. Jean-Joseph Moussaron s’appuie sur un réseau d’ecclésiastiques fidèles, à l’exemple de sœur Suzanne Marie (Simone Bondurand) infirmière de la congrégation des dominicaines, qui utilise la clinique Saint-Dominique d’Albi comme asile provisoire, le temps de trouver d’autres lieux plus reculés, comme l'école Saint-Joseph d'Alban où six fillettes juives de 11 ans seront ainsi accueillies et protégées durant la guerre. La mère supérieure avait donné comme consigne au personnel enseignant : « Même si on menace de vous couper la tête, vous ne direz pas que ce sont des juives »[18]. D’un point de vue spirituel, Moussaron veille à ce que les Juifs qu’il protège puissent pratiquer leur religion et il noue des contacts personnels avec plusieurs d’entre eux. Nicole Haas[Note 9], interne à l'école supérieure de jeunes filles[Note 10] témoigne du réconfort reçu : « Il nous faisait venir le dimanche pour déjeuner. J'étais la petite juive à qui on expliquait qu'on peut prier dans n'importe quel lieu. Dieu t'entendra partout, me disait-il. C'est la première personne qui m'a parlé d'œcuménisme. ça m'a marqué toute ma vie »[19]. Les petits séminaires de Castres[Note 11] et de Pratlong, dirigés respectivement par Pierre-Marie Puech[20] et par l’abbé Cugnasse[21], deviennent le refuge de professeurs et d’élèves juifs[Note 12], de réfractaires[Note 13] et de résistants. Lors du salut aux couleurs, « il n’y est pas chanté Maréchal, nous voilà ! mais La Marseillaise « Amour sacré de la Patrie… » »[22]. Confiant ses souvenirs, l’abbé Cugnasse dira : « Je savais que les juifs étaient plus en danger que les autres. Mais à Pratlong on ne faisait pas la différence. Quelqu’un arrivait en détresse, était-il juif ou pas ? Souvent je n’en savais rien. J’étais là pour les aider et je n’avais pas peur. Ce n’est que plus tard que j’ai pris conscience des risques que nous prenions ». Au fil des cinq années de guerre, de 1940 à 1945, les résistants trouvent dans le petit séminaire de Castres un lieu de plus en plus sûr et les prêtres vont dire la messe auprès d’eux dans la Montagne Noire. Ainsi, Jean-Joseph Moussaron nomme en 1944 des aumôniers dans les maquis, comme l'abbé Henri de Villeneuve auprès du Corps-franc de la Montagne Noire, nouvellement constitué[23]. Durant l’hiver 1943-1944, l’abbé Gilbert Cugnasse, supérieur du petit séminaire de Pratlong, fait des locaux de l’école l’infirmerie du maquis de Vabre, animé par Guy de Rouville. Les premiers secours aux blessés des opérations de harcèlement contre les convois militaires allemands y sont dispensés et le , les victimes d’un assaut contre les cantonnements des maquis y sont transférées. À partir de ces maquis, qui réunissait des Juifs, des Protestants et des Catholiques, Pierre Dunoyer de Segonzac, ancien directeur de l’école d’Uriage, prend le commandement des Forces françaises de l’intérieur (FFI) de la zone A du Tarn avec lesquelles il libère Castres, Mazamet et Béziers[Note 14]. Puech raconte que « durant l’été 1944, alors que se préparait la libération des différentes villes de la région, de nombreux cheminots arrivaient en gare de Castres vers huit heures du soir pour demander asile au petit séminaire avant de repartir le matin suivant vers le maquis par le train de Brassac et Lacaune. La direction de l’école dut apprendre à vivre avec la menace des dénonciations et des tentatives de fermeture qui en aurait résulté »[24]. Moussaron couvre et encourage ces actions qu’il confie à des hommes et des femmes de confiance, tout en veillant bien à afficher une parfaite loyauté au régime de Vichy, conscient que son remplacement mettrait en péril les réseaux de sauvetage et les liens entre l’Église et la Résistance[25]. Arrestation par la Gestapo Jean-Joseph Moussaron est toutefois arrêté par la Gestapo le , trois jours après Jules Saliège, au motif qu'il a refusé de prendre les mesures de sanction demandées par l'Occupant contre un curé doyen qui avait présidé les funérailles d'un officier de l'Armée Secrète tué par les Allemands. Son arrestation se profilait depuis que Vichy savait qu’il avait désigné des aumôniers dans les maquis. Son amitié pour Dom Clément, résistant et propagateur de « Témoignage chrétien » a dû également y contribuer. Il est interné à la prison Saint-Michel de Toulouse puis son transfert au camp de Compiègne est ordonné[26], mais il est finalement libéré au bout de neuf jours grâce à l’intervention de la supérieure du Bon Sauveur, de la sœur économe et du médecin militaire allemand anti-nazi servant à la prison. À son retour il est accueilli triomphalement par les Albigeois. Après la Libération, Roncalli, alors nonce apostolique, ne souhaite pas que soient nommés cardinaux des prélats ayant publiquement protesté contre la déportation des Juifs en 1942, de peur que cela ne souligne par contraste que beaucoup d’autres avaient gardé le silence[27]. Le Saint-Siège envisage de nommer Saliège et Moussaron mais le nonce propose à leurs places Clément Roques et Pierre Petit de Julleville. Le gouvernement français se plaint de la « médiocrité des choix du Nonce » et le Saint-Siège confie à Jacques Maritain la charge de négocier des propositions agréées par tous. Moussaron fait alors modestement savoir à Roncalli qu’il est suffisamment occupé par les affaires de son diocèse et finalement Roques, Petit de Juleville et Saliège sont nommés cardinaux le . Béatification de Jeanne-Émilie de VilleneuveAprès la guerre, le , Moussaron lance le processus diocésain de béatification de Jeanne-Émilie de Villeneuve. Cette cause, à laquelle il s’intéresse de longue date, est considérée comme « cause historique », car lancée 94 ans après le décès. Le , il fait exhumer le corps de la servante de Dieu et préside l’inhumation de ses restes le . Les sessions du tribunal diocésain s’achèvent en et au mois de , le dossier est transféré à Rome. La positio sur les vertus est approuvée le et le a lieu la lecture du décret de l’héroïcité des vertus devant le pape Jean-Paul II, qui en autorise la promulgation officielle le . DécèsLe Jean-Joseph Moussaron rédige un testament très court, plein de modestie et d’humilité, demandant qu’à ses obsèques aucun éloge ni aucun discours ne soit prononcé. Le , il quitte Albi pour présider à Paris la réunion de la commission épiscopale des milieux indépendants (ACI), puis assiste le à l’assemblée des cardinaux et archevêques de France. Un état fébrile l’empêche d’assister à la séance du lendemain et il reste alité à Paris chez les religieuses de la Sainte-Agonie pendant une dizaine de jours. Le , désirant regagner Albi pour y prononcer le lendemain une homélie pour le double anniversaire de Pie XII, il se rend à la gare d’Austerlitz où il s’effondre, pris d’un malaise. Ramené chez les religieuses, Moussaron rend son âme à Dieu vers 9 h du matin[13]. Ses obsèques sont célébrées le en présence d’une foule immense, de dix-neuf évêques et de nombreuses personnalités dont les représentants des gouvernements français, belges et espagnols. Lors de son arrestation, la Gestapo n’a pas osé pénétrer dans son appartement épiscopal et y a envoyé des feldgendarmes bavarois catholiques. Ceux-ci se sont agenouillés devant l’archevêque et lui ont demandé son pardon pour la mission qu’ils exécutaient, puis de les bénir. Faits prisonniers quelques mois plus tard dans la Sarre, ils ont déclaré devoir leur survie dans la retraite allemande à cette bénédiction et ne jamais se séparer d’un petit chapelet que leur avait remis l’archevêque. Après guerre, ils sont retournés à Albi et ont été reçus par Moussaron. Engagement apostoliquePrélat de l’Action catholiqueL’Action Catholique de la Jeunesse Française (ACJF) occupe une grande part de la vie de Moussaron. Fondée par Albert de Mun, « elle tend à réunir toutes les forces vives en vue de replacer Jésus-Christ dans la famille, l’école et la société »[28]. Son champ est immense, mais elle privilégie les problèmes sociaux. Dans une période marquée par la question sociale, elle a pour objet d’aboutir à une solution pratique selon les principes chrétiens. Dans une lettre pastorale de , après avoir dénoncé le matérialisme, le communisme et l’hitlérisme, Jean-Joseph Moussaron ajoute que « si l’on parvient à conjurer les dangers qui nous préoccupent, des transformations sociales qui sont en train de s’opérer peut naître un ordre nouveau qui sera plus conforme à l’idéal de justice et de charité dont l’Évangile a apporté au monde la Révélation ». Moussaron considère ainsi que l’Église doit occuper le terrain social, faute de quoi il est occupé soit par le matérialisme, soit par le totalitarisme. Après la Libération, il renouvelle l’impulsion de l’Action catholique dans son archidiocèse, implantant des groupes dans toutes les couches de la société et organisant régulièrement congrès et rassemblements, comme celui de Réalmont le , qui réunit 5 000 participants[Note 15]. Moussaron se voit attribuer en 1951, la présidence nationale de la commission épiscopale des milieux indépendants (ACI), en continuité avec son engagement concernant l'ACJF, commencé comme aumônier diocésain du Gers en 1909. Il reste alors l'un des rares évêques à s’exprimer sur la condition ouvrière en pleine crise de la condamnation des prêtres ouvriers en 1954, distinguant la réponse mal adaptée de la question toujours pertinente. Pensée théologiqueMoussaron pense que l’action épiscopale ne doit pas s’aligner dans un camp politique, mais sous réserve que soient respectées la dignité de la personne humaine et la pleine liberté de croyance, ce qui signifie que l’Église ne peut cautionner les régimes totalitaires. Choisi pour prononcer le panégyrique de Jeanne d’Arc, le , lors du 508e anniversaire de la délivrance d’Orléans, il affirme :

Il considère que seule la doctrine sociale de l’Église peut apporter des remèdes aux crises contemporaines. Au sujet de l’Action catholique, il écrit :

Ainsi, Moussaron prône un catholicisme actif[31] :

Moussaron est enfin un prélat de l’engagement :

Pour autant il ne prêche pas le combat violent mais l'action missionnaire :

Durant toute sa vie, Jean-Joseph Moussaron a entraîné par l’héroïcité de ses vertus un redoublement de piété, une multiplication des vocations et des vies d’engagement. L’abbé Desprats, archiviste de l’archidiocèse d’Albi et séminariste dans les années cinquante, déclare ainsi avoir été marqué par « une culture, une finesse de vue et un courage » auquel il s’est référé toute sa vie. ŒuvresPassionné par l’exégèse biblique et les questions sociales, membre de la Société d’histoire ecclésiastique de la France, Moussaron noue des liens d’amitié ou entretient une riche correspondance avec plusieurs personnalités de son temps, comme le cardinal Verdier, Henri Bazire, Edmond Loutil (alias Pierre L'Ermite dans La Croix), Robert de Roquefeuil, Jean Guiraud, Pierre Gerlier (qu’il côtoie d’abord comme avocat et président de l’AJCF, puis comme cardinal), Roncalli (nonce à Paris à la Libération et futur Jean XXIII), l’abbé Bergey, Auguste Champetier de Ribes, Jacques Maritain, André François-Poncet, Lucien Coudert, Paul Ramadier, Wladimir d'Ormesson, Louisa Paulin, François Reille-Soult, Montini (futur Paul VI), Georges La Pira, Jean Guitton, Pierre Dunoyer de Segonzac, Dom Clément, Charles d'Aragon ou encore Guy de Rouville. D’une « intelligence fine, qui s’alimente sans cesse à de nouvelles sources[33] », écrivant dans une langue pure et spirituelle, et particulièrement éloquent, il est appelé à prêcher dans tout le Midi, en Corse, à Lourdes, et aux retraites ecclésiastiques de Lyon. Il donne régulièrement des conférences, notamment à l’Institut catholique de Paris, à l’Institut catholique de Toulouse, à l'Université catholique de Louvain ou encore à l’École polytechnique. Il est l’auteur de :

ReconnaissanceJuste parmi les nations

Décorations

Hommages

Notes et référencesNotes

Références

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia