|

Меря

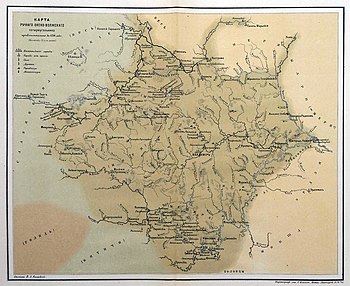

Ме́ря, меря́не[1][2] — летописное племя, древний финно-угорский народ, проживавший в Верхнем Поволжье[3] на территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской, северной и восточной частях Московской и западной части Костромской областей России[4]. Положение мерянского языка относительно других финно-угорских остаётся предметом споров: одни исследователи считают, что он был близок к марийскому языку,[5] другие — что к мордовским, или же обладал сходством с прибалтийско-финскими языками[3]. Меря была ассимилирована славянским населением центральных районов Северо-Восточной Руси. Археологические памятники мери позднее XI века неизвестны. Предположительно, локальные группы меря сохранялись на территории мерских станов позднее, вплоть до XVI—XVIII веков. Отдельные элементы культуры мери сохранились и развивались в рамках древнерусской материальной культуры Северо-Восточной Руси вплоть до XIII века[3]. ЭтнонимПо всей видимости, название народа меря произошло от прафинно-угорского слова мёри, что означало «человек». Очень похоже называют себя и ныне существующие близкие мерянам народы — мари — марийцы, морт-коми — коми, морт-уд — удмурты, морт-ва — мордва[6]. Существует также умозрительная версия, что слово «меря» и самоназвание проживающих на западе Марий Эл современных горных марийцев, звучащее приблизительно как мяры, представляют собой однокоренные слова. Ряд учёных (М. Фасмер, Т. С. Семёнов, С. К. Кузнецов, Д. А. Корсаков, Д. К. Зеленин) отождествляют мерю с мари (марийцами)[7][8]. «История о Казанском царстве» упоминает черемисов (устаревшее название марийцев) как коренных жителей Ростова, не пожелавших креститься и поэтому покинувших город. Другие учёные (А. К. Матвеев, П. Д. Шестаков) не отождествляют мерю с марийцами, но считают их наиболее близким к мере финно-угорским народом. В то же время Матвеев признаёт, что «несмотря на многочисленные попытки отделить этнонимы меря и мари друг от друга, есть всё же намного больше оснований видеть в них фонетические варианты одного слова…»[9]. На возможную связь этнонимов меря и мари указывал ещё М. А. Кастрен. Долгое время считалось, что марийцы — это отступившие на восток под натиском славян меряне. Между тем, по мнению А. К. Матвеева, фонетически переход e ~ a, произошедший бы при таком развитии событий, из волжско-финских языков необъясним. Б. Коллиндер и П. Хайду считают оба этнонима древними заимствованиями из языка степных индоиранских культур. Фонетическое различие при этом могло произойти уже в языке-источнике: ср.-перс. mērak «молодой человек», др.-инд. máryah «молодой человек, юноша», авест. marya- «юноша»[10]. ЭтногенезОбычно исследователи считают мерю финно-угорским племенем. Традиционно считается, что мерянский язык был близок к мордовским, а также имел сходство с прибалтийско-финскими языками. Особняком стоит построение археолога В. В. Седова, который считал мерю потомками славянских переселенцев середины 1-го тысячелетия из Центральной Европы[3]. Он использовал этноним меря для общего названия смешанного славянско-финского населения (мерянская культура) второй половины 1-го тысячелетия нашей эры[11].

Тем не менее «исконная» меря сохранялась в окраинных землях в течение ещё некоторого времени[13]. ИсторияВ середине 1-го тысячелетия н. э. в междуречье Оки и Волги сформировались племена марийцев, мерян, мещеры, мокшан, муромы и эрзян. Племена городецкой культуры испытали сильное влияние пьяноборских племён, которые в начале нашей эры продвинулись в Западном Поволжье. К этому времени позднегородецкие племена приобрели устойчивый обряд в грунтовых могильниках. К началу второй половины 1-го тысячелетия н. э. между перечисленными племенами возникли заметные различия.   Меряне занимали промежуточное географическое положение между местами обитания прибалтийско-финских (весь, вепсы), волжско-финских (мурома, мещера, марийцы) и урало-финских[нет в источнике] (пермь) народностей, проживая на территории современных Тверской, Владимирской, Московской, Костромской, Ярославской, Вологодской и Ивановской областей России до славянской колонизации их земель в X—XI веках. Меря впервые была упомянута в VI веке готским летописцем Иорданом под названием меренс (merens) как данник короля го́тов Германариха. Исследователи в меренс видят финно-угорское племя меря[15][16]. Сведения о мере можно найти и в более поздних русских летописях. Согласно летописи «Повесть временных лет», меря располагалась в районе озёр Неро («Ростовское озеро») и Плещеево («Клещина»). По предположению А. Е. Леонтьева, в VI веке мерянские племена переместились из района средней Оки (культура рязано-окских могильников) на север. По мнению В. В. Седова, Леонтьев не пытался подкрепить свою догадку фактическими данными. По утверждению Седова, анализ культуры рязанско-окских могильников и древностей Волго-Клязьминского междуречья второй половины 1-го тысячелетия н. э. определённо свидетельствует о невозможности генезиса последних из первого. Отличаются также погребальная обрядность, комплексы женских украшений и керамические материалы[17]. Согласно «Повести временных лет», в 859 году мерян обложили данью варяги. В 882 году меря принимала участие в военных походах Олега на Смоленск, Любеч, Киев[18]. Последнее летописное упоминание мери как отдельного народа имеется под 907 годом, когда меряне в составе войска Олега пошли на Царьград[19]. Тем не менее известны отдельные упоминания и позднее: mirri в «Деяниях архиепископов гамбургской церкви» северогерманского хрониста Адама Бременского (1075), вероятно, пользовавшегося более ранними источниками. В житиях епископов Феодора, Леонтия, Авраамия, Исайи и в «Повести о водворении христианства в Ростове» упоминается Чудской конец в Ростове Великом, где стоял каменный идол Велеса, которому поклонялись местные язычники вплоть до начала XII века. Они неоднократно изгоняли присылаемых епископов и по некоторым сведениям даже убивали их[20]. В одном из списков жития епископа Леонтия упоминается, что Леонтий «русский же и мерьский язык добре умяше». В других списках упоминается «чудской язык», под которым в этом случае мог подразумеваться именно мерянский[21][22]. Начало миграции финно-угорских народов на восток в связи с продвижением восточных славян относится к X—XI векам. Эта территория стала основой Владимиро-Суздальского княжества. Меря выходила в число восставших в 1071 и 1088 годах против насаждения христианства и феодальных порядков. В Истории о Казанском царстве упомянут черемисский (марийский) народ, который жил в Ростовской земле. Автор называет их «остяками». Как сообщает летописец, они убежали от русского крещения и поселились в Болгарской земле и Золотой Орде[23]. В 1237 году в Лаврентьевской и Тверской летописях в связи нашествием на Русь монголо-татар впервые упоминается город Галич-Мерский, который в 1247 году станет одним из центров Галицко-Дмитровского княжества[24]. В «письме брата Юлиана о монгольской войне» впервые упоминается Меровия (Merowiam), которая, наряду с несколькими языческими царствами, была завоёвана татарами. По мнению С. А. Аннинского, Меровия находилась к северу от реки Волги, между реками Унжа и Ветлуга[25]. Н. В. Морохин предполагает, что в Меровии есть два этнотопонима, указывающих на проживавшую в этих местах мерю — Маура, Мериново[26]. Последний раз меря упоминается в «Житии Авраамия Галицкого», написанного в середине XVI века Протасием, игуменом Чухломского монастыря, о событиях второй половины XIV века[27]. Когда в XIV веке Авраамий Галичский решил поселиться на Галичском озере, там жили «человеци по дубравам некрещении, наричеми меря»[28]. По данным археологических раскопок и ориентировочно по данным обширной дославянской топонимики этих мест, меря были финно-угорским народом с языком, близким, вероятно, марийскому, вепсскому, мордовским (эрзянскому и мокшанскому) языкам. МифологияИсследователи отмечают совпадение исторического мерянского ареала с распространением почитаемых «синих камней»[29]. Этнограф А. Альквист предположила, что название «синий» у культовых камней мерян связано с именем Укко, верховного божества грозы финской мифологии, имевшем прозвище «Синяя накидка» (Sinivitta), который в мифах часто представал в одежде синего цвета[30]. Почитание часто встречающихся на «синих камнях» углублений в виде «следов» и «чаш», а также скапливающейся в таких углублениях талой и дождевой воды, вероятно связано с культом предков[30]. Археологическая культура До эпохи Великого переселения народов районы междуречья Волги и Оки были заселены племенами дьяковской культуры, родственными племенам днепро-двинской культуры[32][33]. Упадок дьяковской культуры в Москворечье датируется VI—VII веками, а памятников позднее VII века не обнаружено[34]. Поселения VII—IX веков Москворечья и Верхневолжья остаются слабо исследованными, что не позволяет детально проследить направления этногенетических процессов в регионе[35]. Одним из первых археологов, исследовавших мерянские памятники в середине XIX века, был граф А. С. Уваров. Раскопав значительное количество курганов, содержавших украшения и бытовые предметы, он определил их как мерянские. При раскопках вокруг озера Неро были обнаружены Сарское городище (племенной центр мери) и 19 селищ, принадлежавших мерянам. Указанные поселения располагались на склонах возвышенностей коренного берега озера, занимая берега ручьёв и рек Сара, Устье, Которосль в пределах досягаемости друг от друга. Другое гнездо мерянских селищ расположено вокруг озера Плещеево. Одно из селищ расположено около озера Савельева (южнее — Плещеева озера на 40 км). С меньшей плотностью памятники мери расположены по течению реки Нерли Клязьминской, в окрестностях Ярославля и в Костромской области вплоть до районов позднейшего русского города Галича Мерьского и Галичского озера, где известен круг памятников, датируемых второй половиной 1-го тысячелетия — началом 2-го тысячелетия и торгово-ремесленным центром на городище Унорож. Процессы, происходившие в третьей четверти 1-го тысячелетия н. э. в междуречье Волги и Клязьмы, исследовались в работах А. Е. Леонтьева. В культуре второй половины 1-го тысячелетия н. э. не прослеживается связей с предшествующими дьяковскими древностями. В третьей четверти 1-го тысячелетия формируется иное культурное образование, связанное с появлением нового населения. Увеличивается численность населения, в хозяйстве ведущую роль занимает земледелие. Леонтьев выдвинул предположение, что пришлым населением являлась финноязычная меря, что стало основанием для названия культуры «мерянской». Вопрос происхождения этого населения Леонтьев оставляет открытым, высказав предположение, что миграция могла происходить из района культуры рязано-окских могильников[36]. По наблюдению В. В. Седова, особенности культуры Волго-Клязьменского междуречья (погребальная обрядность, комплексы женских украшений и керамика) демонстрируют невозможность их генезиса из древностей рязано-окских могильников[37]. По мнению исследователя, вопрос сложения новой культуры невозможно решить без анализа распространения предметов «провинциальноримских типов», которые отражают прилив населения из среднеевропейского ареала. По мнению Седова, формирование мерянской культуры связано с взаимодействием среднеевропейских переселенцев с местными финскими племенами, а сама культура родственна тушемлинской и псковских длинных курганов[38]. По наблюдениям Седова, основными создателями мерянской культуры были не местные финны, а среднеевропейские переселенцы, так как только так могла сложиться новая поселенческая структура, остававшаяся неизменной и в Древнерусский период, а в хозяйстве могло возобладать земледелие. Как и в других регионах лесной полосы, затронутых среднеевропейской миграцией, в составе переселенцев преобладал славянский элемент, о чём свидетельствует распространение браслетообразных височных колец с сомкнутыми или заходящими концами[11]. Меря, которая участвовала в призвании варягов и походах Олега, была уже не поволжско-финским племенем, а населением из Ростовской земли, сформировавшимся в условиях славянско-мерянского сожительства[39]. Эволюция культуры, быта и экономики при перерастании мерянской культуры в древнерусскую была поступательной, без резкого слома[17]. Археологические наблюдения доказывают акцентологические исследования, согласно которым восточно-великорусские говоры междуречья Волги и Оки составляют особую четвёртую акцентную группу праславянского языка[40][41]. Роль в формировании русскихВерсия о существенном влиянии прибалтийско-финских племён — в частности, мери, — на сложение русского этноса вызывала сомнения у ряда учёных. Русский историк Николай Костомаров пишет, что роль мери в призвании варягов связана в основном с тем, что она находилась под властью славян, то есть находилась в подчинённом и зависимом от них положении. По мнению учёного, на это указывают славянские названия городов, которые были главами этих земель, раннее образование славянских княжеств, что было возможно только при наличии широкого присутствия на этих землях славянского этнического элемента. В пользу немногочисленности мери говорит и раннее её исчезновение из хроник[42]. С мнением Костомарова соглашается известный русский и советский этнограф Д. К. Зеленин. В своей работе «Принимали ли финны участие в образовании великорусской народности?» он указывает на то, что говорить о массовом обрусении финнов невозможно, так как они существуют и по настоящее время. В частности, он соглашается с мнением М. А. Кастрена о том, что меря была или тождественна марийцам, которые носят самоназвание мари или близкородственна с ними. Разделение же этого народа на меря и черемис, описанных в «Повести временных лет», он объясняет современным разделением марийского народа на горных и луговых марийцев, из которых первые, как и меря, выступали союзниками, а вторые — противниками русских княжеств. Он также указывает, что часть жителей Ростовского княжества, сопротивляющаяся христианизации, переселилась за его пределы, что согласуется с информацией из летописей о языческом фанатизме местных меря, которые доходили до убийства христианских священнослужителей. Зеленин считает, что «мирная» колонизация русскими северо-восточных земель — всего лишь красивая легенда некоторых историков. Столкновения с прибалтийско-финскими племенами время от времени происходили, и им приходилось уступать территории славянам и уходить на новые места жительства. Он отмечает и то, что диалектология и этнография не находят в общевеликорусском говоре и быте сколько-нибудь значительных прибалтийско-финских элементов[43]. К подобным выводам пришла и русская антропологическая экспедиция под руководством антрополога В. В. Бунака. Он объединил русских, проживающих в Костромской, Вологодской, Кировской и северной части Нижегородский области, в вологдо-вятский антропологический тип, и сделал вывод о том, что этот тип имеет, несмотря на некоторые региональные особенности, ясное отличие от местных восточно-финских народов, и в целом имеет очевидное сходство с другими антропологическими русскими группами — в частности, с ильменским типом. На бывшей территории проживания мери — в Ивановской, Владимирской и западной части Нижегородской областей, находятся ещё два русских антропологических типа. Восточный верхневолжский тип отличается от западного верхневолжского более тёмной пигментацией глаз и волос. Клязьминский русский тип отличается от северо-западного ильменского в основном только более тёмной пигментацией глаз и волос, более сильным ростом бороды и более прямыми контурами носа. С прибалтийско-финскими типами эти типы не сравнивались ввиду незначительного отличия от прочих русских типов[44]. По мнению антрополога В. П. Алексеева, прибалтийско-финский субстрат, характеризующийся плосколицестью и плосконосостью, оказывал значительное влияние на формирование средневекового восточнославянского населения, в том числе на словен, кривичей и вятичей, но он не был основным компонентом в сложении современного русского народа — на протяжении 2-го тысячелетия он почти полностью растворился. Современное восточнославянское, и особенно русское население по своим антропологическим признакам отличается от средневекового восточнославянского населения и приближается к средневековому западнославянскому и южнославянскому населению. Чтобы объяснить этот парадокс, Алексеев связывает это с тем, что у русского и прибалтийско-финского населения были разные темпы прироста из-за того, что у славян была более высокая культура и более высокий уровень экономического и общественного развития, а также с более поздними славянскими миграциями на территорию проживания восточных славян в первые века 2-го тысячелетия — в основном, с запада и юго-запада; они привели к увеличению славянского населения и растворению в нём прибалтийско-финских этнических элементов[45]. Предположения о генетической принадлежностиСогласно генетическим исследованиям аутосомных генов современных жителей России, марийцы вместе с чувашами и казанскими татарами формируют отдельный «генетический полюс», который не оказал влияния на генетику русских, что может[как?] говорить о том, что меря не оставила следа в русском генофонде, в случае её генетического родства с марийцами. Либо генетика мери была схожей с генетикой славян, подобно генетике эрзя и мокши, которые входят в «балто-славянский» генетический полюс[46]. В ходе проводившихся генетических исследований Y-хромосомы было изучено 4 популяции русских Ярославской области: собственно русские, а также русские этнографические группы — сицкари и мологжане. Русские Ярославской области входят в общий кластер центральных и южных русских, украинцев и белорусов. Близость к финно-угорским популяциям (кроме мордвы), характеризуемая субвариантом N1a1a1a1a2-Z1936 гаплогруппы N-M178, незначительна. Это позволило исследователям выдвинуть гипотезу о заселении этих мест в основном в результате Ростово-Суздальской славянской миграции, а не Новгородской. Генофонд сицкарей отличается генетическим своеобразием. Частоты гаплогрупп сицкарей имеют некоторое отличие как от славянских, так и от финно-угорских популяций, что может говорить о долгом самостоятельном существовании этой группы (60 % гаплогруппы R-M458 и максимально возможная древность её ветвей). При этом результаты исследований сицкарей опровергают гипотезы о происхождении этой популяции от монголо-татар и карел. Исследование мологжан показало, что в их генофонде представлен субвариант N1a1a1a1a2-Z1936 (в тексте статьи приведено устаревшее наименование этой ветви N3a4-Z1936 номенклатуры ISOGG, использовавшееся до 2008 года) гаплогруппы N-M178 с частотой 26 %, который характеризует в основном финно-угорское население, что может говорить о серьёзном финно-угорском пласте в генофонде мологжан — предположительно мерянском. Это позволило исследователям выдвинуть гипотезу о высокой частоте субварианта данной гаплогруппы у мерян[47][48]. В процессе проведения палеогенетических исследований останков различных эпох (железного века, Средневековья, пост-Средневековья), обнаруженных в могильниках Суздальского района, были выделены четыре кластера. Первых два кластера — кластер железного века (представители рязано-окской культуры) и средневековое население, соотносимое, предположительно, с мерей — обнаруживают близость к уралоязычным популяциям и северным русским. Третий кластер — население, соотносимое со славянскими пришельцами в регион — группируется со славянскими популяциями. Четвертый кластер — постсредневековое население региона — моделируется как смесь «славянского» (около 70 % вклада) и «мерянского» кластеров, а так же кластера железного века[49][50]. Следы в лингвистике и топонимикеУчёные-лингвисты предполагают, что меря говорили на обособленном от остальных финно-угорских мерянском языке, который был близок к языкам соседних поволжских финно-угорских племён — марийскому, эрзянскому, мокшанскому, а также прибалтийско-финским языкам. Научных данных о существовании собственной мерянской письменности нет; язык мери давно вымер. С XIX века основным источником для его исследования была местная субстратная топонимия, распространённая на территории исторических мерянских земель[51]. Согласно новейшим достижениям сравнительной лингвистики, восточно-великорусские говоры междуречья Волги и Оки входят в четвёртую акцентную группу: «диалекты этой группы ввиду сугубой архаичности их акцентной системы не могут быть объяснены как результат вторичного развития какой-либо из известных акцентологических систем, а должны рассматриваться как наиболее раннее ответвление от праславянского; этнос, носитель этого диалекта, представляет, по-видимому, наиболее ранний восточный колонизационный поток славян»[41]. Доказательством весьма раннего расселения славян на «мерянской» территории и достаточно долгого отсутствия здесь двуязычия является фактическое отсутствие в великорусских говорах Волго-Клязьминского междуречья финно-угорских лексических заимствований, в отличие от Севера, где эти заимствования в русских говорах широко распространены[52]. В популярной литературе бытует мнение, что корень меря (иногда произносившийся и как неря) сохранился до наших дней[53] в ряде топонимов, таких как озеро Неро и река Нерга в Ярославской области, река Нерль Волжская и река Нерль Клязьменская, река Нерехта и город Нерехта в Костромской области, река Нерехта в Ковровском районе Владимирской области, а также река Нерская на востоке и озеро Нерское на севере Московской области. Река Якша в Костромской области в верхнем течении сохранила второе название «Мерская», а в Московской области сохранилась и река Мерянка с истоком в современной Москве. Название «Миря/Меря» до 1863 года носило село Казанское в Павлово-Посадской волости (ныне — Павлово-Посадский район Московской области)[54]. Деревня Меры в Истринском районе Московской области упоминалась до XVII—XVIII веков под названием «Меря»[55]. Существует также множество деревень под названием Неря. В Ивановской области есть Нырское озеро и река Ныра. В древнем Новгороде имелся Неревский конец[56][57], наряду со Славенским (от названия племени ильменские словене). Советский и российский географ Е. М. Поспелов приводит мнение некоторых лингвистов и историков, что корень нер- не имеет никакого отношения к этнониму меря, а эти топонимы образованы от древней основы нер-/нар-, широко распространённой в гидронимии севера Евразии: Нарев, Нара, Нарочь, Нярис, Нерусса и другие (ср. лит. nara «поток»)[58]. Вместе с тем, на примере гидронима «Нерская» на востоке Московской области просматривается преемственность изначальному имени «Мерская» / «Мерьская», подкреплённая историческими документами (например, упоминание «мерянского» варианта гидронима в духовных грамотах Ивана Калиты)[59][60]. Город Галич в Костромской области в старину называли «Галич-Мерский» (как и княжество, столицей которого он был), отличая таким образом через соотнесение с окружающим «мерянским» населением[61], от южного Галича (что на современной Западной Украине). Озеро, на берегу которого находится город Галич, ныне одноимённое ему, в прошлом носило у местного населения название «Нерон», что сохранилось в одном из местных диалектов[62]. В топонимах определяющими для мери являются следующие форманты:

В современной культуре

По итогам всероссийской переписи населения 2020—2021, 109 человек указали свою национальную принадлежность как «меря»[70][71], однако в таблице под номером 1 тома номер 5 это самоназвание входит в группу «марийцы»[72]. См. также

Примечания

Литература

Ссылки |

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia