|

東条村 (千葉県安房郡)

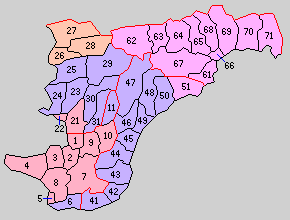

東条村(とうじょうむら)とは、千葉県安房郡(発足時は長狭郡)にかつて存在した村である。 現在の鴨川市の中部に位置している。1889年(明治22年)、町村制の施行に伴い設置され、昭和の大合併に伴い廃止された。 地理鴨川町(現在の鴨川市中心地区)の北東に隣接する。西隣の西条村との境界はおおむね待崎川である。北には清澄丘陵(元清澄山)が連なり、南は海に面する。 現在の鴨川市域を、鴨川市成立時およびその後の合併時の町村によって4地区に区分する場合、「鴨川地区」の一部に位置付けられている。鴨川市域を町村制施行当時の町村(旧町村)によって12地区に区分する場合は「東条地区」とされ[1]、現在の大字では和泉(いずみ)・広場(ひろば)・西町(にしちょう)・東町(ひがしちょう)・東元浜荻飛地(ひがしもとはまおぎとびち)が含まれる[1][注釈 1]。 1926年(大正15年)時点の東条村は、東に天津町、北に君津郡亀山村、西に西条村、南は待崎川を隔てて鴨川町と接していた[3]:1097。待崎川河口から天津町浜荻にかけての海岸は「東条浦」と呼ばれた[3]:1097。当時は全村を旧村に従い、東・西・和泉・広場・浜荻飛地の5区に分けていた[3]:1098。 歴史 (※1897年に平郡・朝夷郡・長狭郡を安房郡に編入) 1.北条町 2.館山町 3.豊津村 4.西岬村 5.富崎村 6.長尾村 7.豊房村 8.神戸村 9.館野村 10.九重村 11.稲都村 【平郡】21.凪原村〔のち那古町〕 22.船形村 23.八束村 24.富浦村 25.岩井村 26.勝山村 27.保田村 28.佐久間村 29.平群村 30.滝田村 31.国府村 【朝夷郡】41.白浜村 42.七浦村 43.曦村〔のち千倉町〕 44.健田村 45.千歳村 46.豊田村 47.丸村 48.北三原村 49.南三原村 50.和田村 51.江見村 【長狭郡】61.太海村 62.大山村 63.吉尾村 64.由基村〔のち主基村〕 65.田原村 66.鴨川町 67.曽呂村 68.西条村 69.東条村 70.天津村 71.湊村〔のち小湊町〕 現在の行政区画 赤:館山市 桃:鴨川市 紫:南房総市 橙:鋸南町 前近代広場古墳群からは古墳時代後期につくられた凝灰質砂岩製のくり抜式舟型石棺[4][5]が出土している[注釈 2]。この形式の石棺は千葉県では唯一の出土例で[4][5][7]、『古事記』に長狭国造と言及されているこの地域の首長層との関連が考えられている[5]。 『和名類聚抄』(和名抄)に記載のある長狭郡伴部郷は、和泉字富部付近に比定されている[8]。 治承4年(1180年)、石橋山の戦いで敗れ安房国に落ち延びた源頼朝は、当地で上総広常の軍勢の合流を待ったという。待崎(まっさき)の地名はこれに由来するといい、頼朝公旗掛松などの伝承地があった[9]。頼朝のもとに参じた武士に東条秋則がおり、のちに頼朝が伊勢神宮に寄進した東条御厨の地頭となった。ただし、当時の「東条(郷)」という地名は、近代の東条村よりも広い地域を指している[注釈 3]。 文永元年(1264年)には、地頭の東条景信が小松原において日蓮一行を襲撃した(小松原法難)。のちに法難の地に鏡忍寺が創建された。 室町時代後期に、東条城城主の東条四郎常政が里見義実、あるいはその孫(曾孫とも)の里見義豊に攻め滅ぼされたという。 江戸時代初期の元和4年(1618年)、東条村が広場村・東村・西村の3村に分割された[10]。元和6年(1620年)には西郷正員が1万石で入封し(東条藩)、東条陣屋(西郷氏館跡。現在の東町字宝性寺)を設けて当地を治めた[10]。元禄5年(1692年)に東条藩は下野国に移封された。 和泉村は江戸時代には上和泉村・下和泉村・古和泉村・新和泉村に分割されていたが、明治維新後に再統合された[10]。 近代以後1878年(明治11年)、千葉県に郡区町村編制法が施行されると、広場村・東村・西村は1つの連合(連合戸長役場)となり、和泉村は単独で戸長役場を置いた[11]。1884年(明治17年)に戸長役場の管轄変更が行われた際に、和泉村は打墨村外3村と連合した[11]。 1889年(明治22年)、町村制の施行にともない、広場村・東村・西村・和泉村が合併し、東条村が発足[11]。この際、浜荻村内にあった東村の飛地と、東村内にあった浜荻村の飛地が交換された[11] 新村名は、和泉村を除く3村がかつて「東条」と称していたことから命名された[11][3]:1099-1100。 1921年(大正10年)、和泉区の公会堂として和泉公会堂(現在は登録文化財)が建設された[12]。木造平屋建てのこの建物は、耕地整理事業[注釈 4]が完成したことを契機として建てられたもので、事業の記念碑的な存在でもある[12]。 行政区画・自治体沿革

経済1888年(明治21年)に記された分合取調文書によれば、住民はおおむね農業で生計を立てていたとある[11]。 1926年(大正15年)の『安房郡誌』によれば、土地は豊饒で農耕に適しているが、当時より約30年前から水路整備や耕地整理に着手し、郡内屈指の農業改良を施した[3]:1100。結果として麦・豆・紫雲英(ゲンゲ)の二毛作が可能になり、米の質と収穫量にも大きな影響を与えるなど、村の農業は大きな恩恵を受けた[3]:1100。副業として養蚕がとくに盛んであった[3]:1100。 交通鉄道道路名所・旧跡・祭事脚注注釈出典

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia