|

天津町

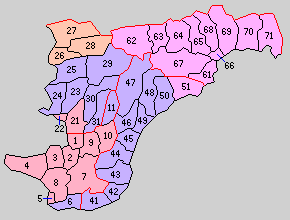

天津町(あまつまち)は、千葉県安房郡(長狭郡)にかつて存在した町である。 1889年(明治22年)、町村制の施行に伴い設置され、昭和の大合併に伴い廃止された。 地理現在の鴨川市域の東部に位置する。南は太平洋に面し、北には清澄山系が連なる。町域のほとんどが房総丘陵に含まれる山がちな地形である。 現在の鴨川市域を、鴨川市成立時およびその後の合併時の町村によって4地区に区分する場合、「天津小湊地区」の一部に位置付けられており、その西部にあたる。鴨川市域を町村制施行当時の町村(旧町村)によって12地区に区分する場合は「天津地区」とされ[1]、現在の大字では天津(あまつ)・浜荻(はまおぎ)・浜荻元東飛地[注釈 1]・清澄(きよすみ)・四方木(よもぎ)が含まれる[1][注釈 2]。 1926年(大正15年)時点の天津町は、東に湊村(のちの小湊町)、西に東条村、北は君津郡亀山村・夷隅郡老川村と接していた[3]:1101。当時、町は天津・浜荻・清澄の3区に分けていた[3]:1101。なお、天津区はさらに引土・芝・城戸・浜・中・宿・谷・新の8町に、浜荻区は西・仲・東の3町に分けられていた[3]:1101。 清澄山の北西に広がる四方木はもと上総国に含まれ、明治の町村制施行以来望陀郡(のち君津郡)亀山村に属していた地区である。四方木が天津町に属していたのは、1954年6月の編入から、1955年2月に天津町自体が合併により廃止されるまでの半年間である。 歴史前近代清澄山(きよすみやま)の清澄寺(せいちょうじ)は平安時代に開かれた山岳信仰の寺で[注釈 3]、日蓮がこの寺で出家得度し、また立教開宗を行った寺として知られている。清澄地区は江戸時代以前に村は置かれず、清澄寺の境内であった[3]:1101。 天津は、古くは東条郷天津村を称した[3]:1101。天津村は、江戸時代初期に紀伊国の漁民が移住してイワシ漁を始めたといい[4][5]、漁業の拠点として著名であった[4]。天津港は、江戸時代には東廻海運の避難港としても使われた[4]。 浜荻は、古くは東条郷東条村の一部で[3]:1101、元和6年(1620年)に東条村から分村し浜荻村として成立した[6][注釈 4]。 元文4年(1739年)5月、ロシアの日本探検船団の一隻が僚船とはぐれ、天津村の沖合に停泊。地元漁民がロシア船員を招いてもてなし、航海に必要な水を提供した(元文の黒船参照)。北海道を除いた場合の日本本土へのロシア人の初上陸である[注釈 5]。 近代以後 (※1897年に平郡・朝夷郡・長狭郡を安房郡に編入) 1.北条町 2.館山町 3.豊津村 4.西岬村 5.富崎村 6.長尾村 7.豊房村 8.神戸村 9.館野村 10.九重村 11.稲都村 【平郡】21.凪原村〔のち那古町〕 22.船形村 23.八束村 24.富浦村 25.岩井村 26.勝山村 27.保田村 28.佐久間村 29.平群村 30.滝田村 31.国府村 【朝夷郡】41.白浜村 42.七浦村 43.曦村〔のち千倉町〕 44.健田村 45.千歳村 46.豊田村 47.丸村 48.北三原村 49.南三原村 50.和田村 51.江見村 【長狭郡】61.太海村 62.大山村 63.吉尾村 64.由基村〔のち主基村〕 65.田原村 66.鴨川町 67.曽呂村 68.西条村 69.東条村 70.天津村 71.湊村〔のち小湊町〕 現在の行政区画 赤:館山市 桃:鴨川市 紫:南房総市 橙:鋸南町 1878年(明治11年)、千葉県に郡区町村編制法が施行されると、浜荻村、清澄村はそれぞれ単独で戸長役場を置いた。天津村は坂本村との連合戸長役場を置いたが、1881年(明治14年)に坂本村は天津村に編入された[注釈 6]。1884年(明治17年)に戸長役場の管轄変更が行われた際、天津村・清澄村が連合した[6]。 1889年(明治22年)、町村制の施行にともない、天津村・浜荻村・清澄村が合併し、天津町が発足[6]。天津村が著名であるからこれを新村名とし、また家屋が連接して市街を形成していることから町とした[6]。この際、浜荻村内にあった東村の飛地と、東村内にあった浜荻村の飛地が交換された[6]。 1929年(昭和4年)、房総線(現在の外房線にあたる)の上総興津駅 - 安房鴨川駅間が延伸開業し、安房天津駅が開業した。 1954年(昭和29年)、君津郡亀山村は久留里町・松丘村と合併して新自治体上総町を形成したが、この際に亀山村大字四方木は天津町に編入された。1955年、小湊町と合併して天津小湊町の一部となり消滅した。 町域の変遷

変遷表

人口・世帯人口総数 [単位: 人]

世帯総数 [単位: 世帯]

歴代町長

経済1888年(明治21年)に記された分合取調文書によれば、清澄村は農業で、他の村は漁業と農業が主であったとある[6]。 1926年(大正15年)の『安房郡誌』によれば、天津町は漁業を主とし、商業・農業がこれに次ぐという[3]:1102。海産物としてはイワシ・カツオ・ヒラメ・サバ・サンマが挙げられ、水産加工品としてイワシの煮干し、鰹節、干しイワシが列挙されている[3]:1102。このほか林産資源として松・杉の材木や、薪炭が挙げられている[3]:1102。 交通鉄道道路名所・旧跡・祭事

脚注注釈出典

参考文献

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia