|

Stato Pallavicino

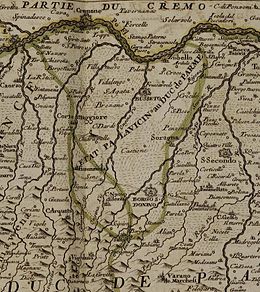

Il cosiddetto Stato Pallavicino, originariamente feudo imperiale mediato ossia sottoposto a un altro Stato e nello specifico quello Milanese, comprendeva i marchesati di Busseto e di Cortemaggiore, amministrati da due rami dell'omonima dinastia: fu una piccola entità autonoma di natura feudale, situata nell'attuale Emilia occidentale e incuneata nei possedimenti pontifici, poi del ducato di Parma e Piacenza; confinava a nord con il territorio cremonese nel ducato di Milano[1]. Storia Corrispondeva all'antica contea obertenga dell'Aucia, che con le successive divisioni ereditarie della stirpe, appartenne alle linee dei Pallavicino, i quali dopo aver ottenuto alcune investiture imperiali, riuscirono a raggiungere una certa autonomia. Situato presso le zone d'influenza di Piacenza, Parma e Cremona, riuscì a conservare l'indipendenza nei secoli, anche grazie alle alleanze che i marchesi Pallavicino strinsero con i Visconti e gli Sforza, duchi di Milano[2]. Le controversie tra le propaggini della casata, tuttavia, indebolirono i marchesati che caddero sotto l'influenza viscontea con il ruolo di feudo camerale, cioè strettamente controllato sotto il profilo tributario e giurisdizionale. La nascita dello Stato PallavicinoRolando il Magnifico, figlio naturale di Niccolò Pallavicino, ereditò nel 1401 il grande patrimonio terriero paterno, comprendente nel 1395 i feudi di Busseto, Borgo San Donnino, Solignano, Ravarano, Monte Palerio, Tabiano, Bargone, Serravalle, Pietramogolana, Parola, Castelvecchio di Soragna, Soragna, Costamezzana, Medesano, Noceto, Rivo Sangonario, Corte Redalda, Castione de' Marchesi, Varano de' Melegari, Polesine di San Vito, Zibello, Santa Croce e Ragazzola nel Parmense, oltre a numerosi territori all'interno dei vescovadi di Volterra, Lucca, Cremona e Piacenza[3]. Nel 1413 il marchese Orlando ottenne la conferma dei privilegi feudali dall'imperatore del Sacro Romano Impero Sigismondo di Lussemburgo[4]; negli anni seguenti ingrandì ulteriormente i propri domini e soprattutto intraprese l'opera di riorganizzazione amministrativa del potente Stato Pallavicino, emanando nel 1429 gli Statuta Pallavicinia, comprendenti una serie di norme di natura giuridica per disciplinare le istituzioni e le leggi del marchesato[5]. Busseto divenne il centro principale della regione insieme a Cortemaggiore, trasformata successivamente in "città ideale" a partire dal 1479 dal marchese Gian Lodovico I[6]. Tuttavia, nel 1441 Niccolò Piccinino attaccò su più fronti lo Stato Pallavicino, costringendo Rolando il Magnifico ad asserragliarsi nella rocca di Busseto; il condottiero cinse d'assedio il maniero e dopo alcuni scontri ebbe la meglio sul Pallavicino, che si rifugiò dapprima a Venezia e successivamente a Ferrara[7]; tutti i feudi furono incamerati da Filippo Maria Visconti e in buona parte assegnati al Piccinino. Rolando cercò di rientrare in possesso dei propri beni e nel 1445 diede prova di lealtà al Duca di Milano, che acconsentì alla restituzione di quasi tutte le terre confiscate, a eccezione di Monticelli d'Ongina e alcuni altri feudi donati al Piccinino[8].  La frammentazione dello Stato PallavicinoAlla morte di Orlando nel 1457, contravvenendo in parte alle disposizioni testamentarie che prevedevano che lo Stato non venisse frammentato in più parti a eccezione dei soli castelli di Solignano, Varano de' Marchesi e Costamezzana[5], in mancanza di accordo il suo patrimonio fu spartito tra i suoi 7 figli per volere di Francesco Sforza il quale, intenzionato a indebolire la potenza dello Stato Pallavicino, aveva fomentato i dissidi tra i fratelli:

Lo Stato Pallavicino subì un'ulteriore frammentazione nel 1479 quando, a causa dei dissidi sorti tra i due fratelli Gian Lodovico I e Pallavicino, Cortemaggiore fu creata marchesato autonomo nelle mani del primo, mentre Busseto rimase al secondo[5]. Nel 1500 il marchese di Cortemaggiore Rolando II il Gobbo promulgò le Reformationes et Additiones Statutorum Castri Lauri Antiquorum, a integrazione degli Statuta Pallavicinia emanati dal nonno Rolando il Magnifico nel 1429[5]. Nel 1569 i cugini Gerolamo, marchese di Busseto, e Sforza, marchese di Cortemaggiore, privi entrambi di figli maschi, si accordarono sulla successione dei due feudi, stabilendo che chi dei due fosse sopravvissuto all'altro ne avrebbe ereditato il patrimonio e che alla morte di questi lo Stato Pallavicino riunito sarebbe passato ad Adalberto, figlio naturale di Galeazzo I, zio di Gerolamo; tuttavia, Adalberto morì nel 1570, perdendo la possibilità di succedere al trono nonostante la nascita del figlio Galeazzo II[5]. Il 23 maggio del 1579 morì Gerolamo e il marchese Sforza gli succedette, riunendo i due feudi in un unico stato, comprendente nel 1580 Cortemaggiore, Fiorenzuola, Monticelli d'Ongina, Castelvetro, San Rocco, Busseto, Vidalenzo, Sant'Andrea, Samboseto, Frescarolo, Salsomaggiore, Bargone, Costamezzana, Soarza e Villanova. Nel 1584 Sforza emanò i Capitoli del Consiglio di Comunità di Cortemaggiore, a ulteriore integrazione del corpo statutario stilato dal nonno Rolando II e dal trisavolo Rolando il Magnifico; i Capitoli rimasero in vigore per regolamentare il consiglio di Comunità di Cortemaggiore fino alla sua soppressione sancita da Napoleone nel 1806[5]. La fine dello Stato PallavicinoIl 4 febbraio del 1585 morì anche il marchese Sforza, nominando suo erede universale Alessandro Pallavicino di Zibello, che, in base agli accordi col duca di Parma Ottavio Farnese, ne sposò la figlia naturale Lavinia. Il 2 settembre del 1587 il nuovo duca Alessandro Farnese incaricò il figlio Ranuccio I di prendere possesso dello Stato Pallavicino; a nulla valsero le proteste del marchese che, imprigionato alla Rocchetta di Parma, fu costretto a cedere alla Camera Ducale le terre ereditate; sopravvisse invece il marchesato di Zibello, soppresso soltanto in seguito all'occupazione napoleonica del 1805[5]. Nel 1613 Gerolamo Galeazzo III Pallavicino, figlio di Galeazzo II, ricorse al Tribunale della Rota Romana contro Alessandro Pallavicino e dunque indirettamente contro Ranuccio I Farnese, rivendicando i propri diritti di successione in qualità di figlio adottivo; dopo aver ottenuto una sentenza favorevole, si rivolse nel 1633 all'imperatore Ferdinando II d'Asburgo, che il 17 marzo del 1636 lo investì formalmente dei diritti sullo Stato Pallavicino. Nel mese di settembre, dopo l'occupazione di Busseto e Cortemaggiore da parte dell'esercito spagnolo, Galeazzo III riprese possesso del marchesato; tuttavia, in seguito alla stipula della pace tra il re di Spagna Filippo IV e il duca di Parma Odoardo I Farnese, nel mese di febbraio del 1637 fu definitivamente ripristinata la sovranità farnesiana sullo Stato Pallavicino[5]. Nonostante l'annessione, le terre dell'antico Stato Pallavicino mantennero, analogamente a quelle dello Stato Landi sull'Appennino parmense, una relativa autonomia all'interno del ducato farnesiano, fino alla fine del XVIII secolo[10]. StemmaLo stemma dei Pallavicino era così illustrato: «Spaccato di cinque punti di rosso equipollenti a quattro d'argento col capo d'oro all'aquila bicipite spiegata di nero» Marchesi dello Stato Pallavicino (1394-1587)Marchesi di Busseto (1394-1579)

Marchesi di Cortemaggiore (1479-1579)

Marchesi di Busseto e Cortemaggiore (1579-1587)

NoteBibliografia

Voci correlate

Altri progetti

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia