|

Butera

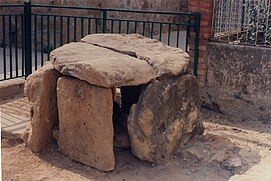

Butera (Vutera in siciliano) è un comune italiano di 4 179 abitanti[1] del libero consorzio comunale di Caltanissetta in Sicilia. Il comune di Butera rientra nella piana di Gela e nell'area gelese. Geografia fisicaIl territorio di Butera è collinare nell'interno e pianeggiante sulle coste (piana di Gela). È compreso tra il fiume Salso e il Disueri. La città sorge su una collina a 402 metri sul livello del mare, a sud del capoluogo. È l'unico comune della provincia, oltre a Gela, ad essere bagnato dal Mediterraneo, nel golfo di Gela. Il territorio presenta al suo interno il lago Comunelli, formato da sbarramenti allo scopo di costituire riserve d'acqua in caso di siccità. Con i suoi 298,55 km² di superficie, è il nono comune in Sicilia, e il 39º in Italia per estensione. Lungo la costa sono presenti le frazioni marine di Falconara e Marina di Butera, caratterizzate da un moderato interesse turistico. Storia La collina di Butera è stata meta di stanziamenti umani sin dalla preistoria: tracce di insediamenti sicani risalenti all'età del bronzo medio (1400-1000 a.C.) sono venuti alla luce nella parte più alta del costone roccioso. Più in basso, una necropoli[4] a strati sovrapposti fu cimitero della piccola comunità preistorica e, seppur circoscritta ai secoli VIII-V a.C., avrà certamente iniziato ad esercitare la sua funzione cimiteriale già centinaia di anni prima. Ad avvalorare questa ipotesi, la presenza in località Piano Fiera di un manufatto piuttosto remoto, indicato dagli archeologi col nome di "cista dolmenica" (lastre di pietra assemblate in maniera cubiforme), che dimostrerebbe una maggiore antichità abitativa del sito, vista l'analogia di questo monumento con alcune architetture sarde risalenti all'età del rame (2900-2000 a.C.)[5]. Le vicende di questo territorio al momento della colonizzazione greca sono pochissimo documentate dalla storiografia antica e non possono che essere ricostruite solo sulla base della ricerca archeologica. Sappiamo che già sin dal momento della sua fondazione Gela dovette scontrarsi con le popolazioni indigene limitrofe conquistando i loro villaggi: Omphake, forse identificabile con Butera, dovette seguire questo destino: lo si deduce dai reperti tombali. Se, infatti, fino all'VIII sec. a.C. le tombe di Piano della Fiera non mostrano alcun rapporto con l'area greca, a partire dalla seconda metà del VII sec. vi appaiono ricchi corredi con vasi d'importazione greca. Nel corso del VI secolo, la cittadina sicana verrà abbandonata e sarà ricostruita solo durante il periodo di Timoleonte, poco dopo la metà del IV sec. a.C[6]. Rimase però sempre un piccolo villaggio abitato da agricoltori, peraltro valido baluardo ai tentativi di aggressione esterna che non mancarono per tutto l'alto medioevo (500-1100 d.C.). Intorno all'845 Butera fu teatro di una battaglia tra arabi e bizantini, conclusasi con il massacro di almeno 9 000 soldati bizantini. Questa battaglia fu decisiva per il controllo dell'isola. Dal IX secolo, Butera venne chiamata dagli Arabi بوتيرة Būtīrah "luogo scosceso". Nell'aprile 1089[7] le truppe normanne guidate dal Granconte Ruggero espugnarono la città, ultima roccaforte dei Saraceni in Sicilia, in una memorabile battaglia che li vide vincitori sui musulmani. Fu subito elevata a contea da parte del conte normanno, il quale la assegnò in dote al cognato-genero Enrico del Vasto, che in quello stesso anno contrasse matrimonio con Flandina d'Altavilla, figlia di Ruggero. La contea di Butera fu uno dei maggiori stati normanni in Sicilia per importanza. Passata quindi agli aleramici Del Vasto — che la mantennero fino al XII secolo —, nel territorio migrarono consistenti unità di coloni provenienti dall'Italia settentrionale, che fecero di esso una delle maggiori terre lombarde di Sicilia[8]. Dai Del Vasto passò ai normanni Bartolomeo de Luci e Guglielmo Malconvenant e, in epoca sveva, nel 1219, la contea fu acquisita da Berardo di Ocre; nel 1252 passò al nipote Gualtiero[9] ma, poco tempo dopo, Galvano Lancia si impossessò del feudo. Alla morte di questi, avvenuta nel 1268 a seguito della cattura e decapitazione insieme a Corradino di Svevia, il territorio buterese passò al Regio Demanio. Nel 1320 il re Federico II la vendette per 100 onze a un militare del regno. Successivamente fu elevata nuovamente a contea sotto gli Alagona. Gli Alagona ebbero il possesso della contea fino al 1392, ostili al re Martino; quando furono sconfitti da quest'ultimo, la terra venne confiscata e ceduta, unitamente alla torre Falconara, al principe catalano Ugo di Santapau, con diploma concessogli il 18 ottobre a Castrogiovanni, per i suoi servizi resi al re aragonese nella guerra contro i ribelli. Il Santapau trasformò la contea in terra baronale. Nel 1563 Butera divenne la prima terra ad essere eretta in principato per la famiglia Santapau che nel 1580 la trasmise ai Branciforte[10], che la tennero fino al principio del secolo XIX quando si estinsero nei Lanza. Simboli Lo stemma è rappresentato da un'aquila coronata recante nel petto uno scudo d'azzurro, al mastio d'oro, accompagnato in punta da sei frecce, impugnate tre e tre, d'argento; l'aquila stringe con gli artigli una lista d'azzurro con le lettere U.I.C.B. (Universitas Invictissimæ Civitatis Buteræ).[11] Il gonfalone è un drappo partito di azzurro e di bianco. Monumenti e luoghi d'interesse  Castello arabo-normannoRisalente all'XI secolo, nel corso dei secoli ha ricevuto diversi ritocchi, come evidenziato dal torrione e dalle finestre a bifora. Ancora oggi è in ottimo stato di conservazione, dopo i lavori di restauro eseguiti nell'ultimo decennio. Sito in Strada Statale 115, Km245. Necropoli di Piano della FieraIn uso fino al VI secolo a.C. e alla fase ellenistica, le sue origini risalgono all'età preistorica.  Chiese

Fortificazioni

SocietàEvoluzione demograficaAbitanti censiti[12]  EconomiaL'economia si basa soprattutto sulla coltivazione di grano, mandorle, carrube, olive e agrumi. Importante è la viticoltura, che alimenta la produzione del vino. Notevole rilevanza ha l'allevamento di ovini e bovini. Importanti sono le sagre dove vengono esposti i prodotti tipici del territorio, celebre è la pasta con il miele, piatto di origine araba consumato tipicamente in occasione della festa di San Giuseppe. Il turismo, negli ultimi decenni, si sta lentamente sviluppando, soprattutto nelle zone costiere di Marina di Butera e Falconara, con le creazioni di diversi villaggi turistici. AmministrazioneDi seguito è presentata una tabella relativa alle amministrazioni che si sono succedute in questo comune.

GemellaggiGalleria d'immagini

Infrastrutture e trasportiDue strade provinciali collegano il comune alla Strada statale 626 della Valle del Salso, superstrada che collega Caltanissetta a Gela, e Falconara. Il comune è inoltre servito da linee autobus extraurbane. Note

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia