|

Beaufort (Savoie)

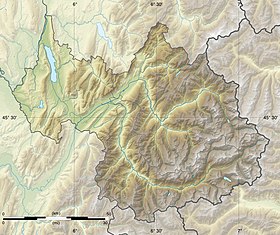

Beaufort (nommée également Beaufort-sur-Doron localement et par les services postaux) est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune est la principale localité du Beaufortain qui lui doit son nom. La station touristique d'été et d'hiver d'Arêches-Beaufort est englobée dans le périmètre de la commune. GéographieSituation  La commune de Beaufort se trouve dans le centre-ouest du massif du Beaufortain et le territoire communal couvre un ensemble de vallées qui convergent au village de Beaufort. Celui-ci se trouve donc à un carrefour orographique, hydrographique et routier d'importance locale. Ainsi, le Doron qui traverse le massif du Beaufortain d'est en ouest pour se jeter dans l'Arly juste en amont d'Albertville traverse le défilé d'Entreroches pour déboucher dans le village où il est rejoint par l'Argentine qui provient du sud en rive gauche. Juste en aval, en rive droite, le Doron est rejoint par le Dorinet qui draine la vallée de Hauteluce. L'ensemble de ces vallées est emprunté par différentes routes : la route départementale 925 en provenance d'Albertville permet de gagner le Cormet de Roselend et, prolongée par la route départementale 902, la Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice, la route départementale 218b relie le val d'Arly au Beaufortain via les Saisies et Hauteluce et enfin route départementale 218a permet de gagner Arêches. La présence de ce réseau routier et de grands cols mythiques place le village sur la route des Grandes Alpes. La commune est formée de différents villages et hameaux : Beaufort et Arêches pour les plus importants mais aussi une quantité d'autres dont le Planay, Boudin, les Carroz Dessus et Dessous, le Praz, le Bersend, les Curtillets, les Villes Dessus et Dessous, Beaubois, etc. Un hameau a disparu, celui de Roselend, noyé par la mise en eau du barrage. Un autre est potentiellement menacé de disparition, celui du Bersend, en raison d'un glissement de terrain qui affecte la rive gauche du Doron, en amont du défilé d'Entreroches, sur l'ubac du signal de la Croix de Coste ; les mouvements de terrain ont déjà entraîné des évacuations et des destructions de bâtiments dans l'alpage situé à l'est du hameau. ClimatEn 2010, le climat de la commune est de type climat de montagne, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Alpes du nord, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 1 200 à 1 500 mm, irrégulièrement répartie en été[2]. Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,1 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 18,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 285 mm, avec 9,9 jours de précipitations en janvier et 9,7 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique installée sur la commune est de 8,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 384,2 mm[3],[4]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[5].

Source : « Fiche 73034002 », sur donneespubliques.meteofrance.fr, edité le : 06/01/2024 dans l'état de la base

UrbanismeTypologieAu , Beaufort est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à sept niveaux définie par l'Insee en 2022[6]. Elle appartient à l'unité urbaine de Beaufort[Note 1], une agglomération intra-départementale regroupant trois communes, dont elle est ville-centre[Note 2],[7],[8]. La commune est en outre hors attraction des villes[9],[10]. Occupation des solsL'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (88,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (36,1 %), forêts (33,3 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (18,6 %), prairies (8,9 %), eaux continentales[Note 3] (2,6 %), zones urbanisées (0,5 %)[11]. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

ToponymieBeaufortBeaufort est un toponyme composé de beau et fort, soit un « endroit fortifié, forteresse »[12]. La commune portait le nom de Luce, Lucia XIIe siècle du nom d'une villa romaine[13]. Puis elle prit le nom de la paroisse au XIIIe siècle, Saint-Maxime[13]. Willelmus dominus de Berlfort serait cité, d'après l'abbé Besson, en 1225[13]. Ensuite, il évolue en Villa Sti Maximi vallis Lucie et Apud Sanctum Maximum, en 1308, Castellania Bellifortis en 1334, Saint Maxime de Beaufort en 1738[12],[13],[14]. Un hameau de la commune porte le toponyme Saint-Maxime et est cité toujours d'après Besson en 1225 par la mention Villa Sancti Maximi[15]. En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Biôfor (graphie de Conflans) ou Bôfôrt (ORB)[16]. ArêchesArêche (sans le « s ») est un toponyme qui proviendrait selon le chanoine Gros du nom de l'ancien propriétaire du domaine[17]. En effet, selon toute vraisemblance, ce cognomen aurait la même origine que son homonyme situé sur une commune du Jura, canton de Salins, appelée potestas Arecii en 943[17]. Toutefois, il semble plus probable que le toponyme trouve son origine dans le mot francoprovençal arachi signifiant « arracher, essarter, défricher »[18]. Ce mot dériverait du français « arracher » lui-même trouvant son origine dans le latin eradicare, « déraciner, détruire », avec le préfixe latin e, ex et de radix, radicis, « racine »[18]. Pour Nègre, le mot Arâches (comme la commune de Arâches-la-Frasse en Haute-Savoie ) est une évolution du mot français arage signifiant « terre labourable » qui aurait dérivé en francoprovençal[18]. On trouve la mention d'Aresche en 1597, puis celle de Haresche en 1679, enfin une Capella succursalis Arechiae en 1789[17],[18]. Arêches est attestée en 1882. HistoirePériode antiqueDans l'Antiquité, le Beaufortain est occupé, tout comme le haut de la vallée de la Tarentaise, par les Ceutrons[19]. Vers 20 av. J.-C., les Ceutrons sont dominés par les Romains[20]. La vallée se trouvant en dehors des grands axes de communication de l'Empire romain, peu de traces ont été retrouvées[19]. Au cours du Ve siècle, la vallée est évangélisée par deux moines, originaires de Lérin en Provence : Jacques d'Assyrie, considéré comme l'évangélisateur et premier évêque de Tarentaise[21], ainsi que Maxime[19],[22]. Ce dernier serait le fondateur d'une église située au confluent du Doron et de l'Argentine[19]. Il deviendra plus tard le patron de la paroisse de Beaufort[15],[22]. À la même périodes, les différentes vallées alpines sont soumises aux invasions Burgondes. Selon une tradition, rappelée par le chanoine Joseph Garin (1876-1947), ceux-ci auraient offert les vallées de Tarentaise, dont celle de Beaufort à l'évêque Jacques[19]. Période médiévaleAu Xe siècle, on voit apparaître les premiers seigneurs de Beaufort, avec la mention d'un Bernard de Beaufort (vers 923), qui a érigé leur château afin de combattre les Sarrasins et les aurait chassés[23], vers 942, notamment par l'intercession de la Vierge[22]. Selon la même légende, on dit qu'il serait l'oncle du saint Bernard de Menthon[23]. Le bourg et son château appartiennent aux seigneurs de Beaufort, tandis que le reste de la vallée de Luce semblait être une possession des archevêques de Tarentaise, et dont l'un, Herluin de Chignin, possédait une villa sur le hameau de Saint-Maxime vers 1225[15]. Selon une Vita de Saint-Jacques, la confirmation est faite par l'indication que la Villa Lucia faisait partie des possessions de l'archevêché tarin[22]. Les chartes du XIIe et XIIIe siècles confirment cet usage, avec la possession des quatre églises de la vallée (Saint-Maxime, Haut-Luce, Queige et Le Villard)[24]. Ce droit est cependant contesté au cours de la période par les comtes de Genève et Guillaume de Beaufort[24]. Selon un règlement de 1221 entre le seigneur de Beaufort et l'archevêque Herluin de Chignin, Guillaume renonce à son autorité sur les curés des quatre paroisses et l'archevêque est représenté par un châtelain dans le bourg de Saint-Maxime[24]. En 1238, un marché s'établit et même que des foires sont organisées[25]. À la fin du XIIIe siècle, le titre et les droits des seigneurs de Beaufort sont vendus[26]. En effet, les successeurs de Guillaume ne pouvant subvenir aux dépenses de leur rang, contractent un emprunt en 1261 auprès du comte Pierre II de Savoie, estimé à 1 500 livres, mettant ainsi en hypothèque leur château[24],[27],[28]. En 1271, ne pouvant honorer cette dette, Guillaume cède, le château à Béatrice de Faucigny pour la somme de 1 525 livres[26],[29]. Béatrice y installe un châtelain et une garnison et complète les défenses du château[29] ; elle serait à l'origine des deux tours rondes construites respectivement à l'est et à l'ouest. Le contrôle du château est à l'origine de tensions entre Amédée VI de Savoie et les Comte de Genève et du Dauphiné. Le conflit prend fin avec le traité de Paris de 1355 où Beaufort et le Beaufortain reviennent au comte Amédée VI[25]. Le traité est appréhensé par les assemblées de paysans ou communiers[Note 4] qui pensent que les franchises accordées préalablement, notamment celle de 1349, soient abolies[25]. Agités par les châtelains, Thomas et Robert de Menthon, la population se soulève[25]. Le comte de Savoie doit recourir à trois chevauchées pour rétablir la situation[25]. Une nouvelle charte est adoptée en 1368[32], reprenant celles de la Grande Dauphine et des Dauphins[25]. Période moderneLe petit hameau d'Arêches, principalement agricole, connaît un nouveau dynamisme avec la découverte de mines (cuivre argentifère, fer, ardoise, gypse, charbon) dans ses alentours[33]. Ces nouvelles activités font croître la population[33]. En 1575, les habitants obtiennent que leur chapelle accueille des messes les dimanches et jours de fêtes, ainsi que la création d'un cimetière[33]. Le 10 octobre 1600, durant la guerre franco-savoyarde, Henri IV parti de Faverges arrive à Beaufort et passe la nuit au château de La Sallaz. Le lendemain il fait une reconnaissance du Cormet d'Arêches, l'un des passages par lequel Charles-Emmanuel Ier de Savoie et son armée pouvaient entrer en Savoie pour porter secours à Montmélian. Le 12 octobre, avec 8 000 hommes il quitte le château et arrive le soir à Saint-Pierre-d'Albigny. Le Beaufortain est érigée en baronnie en 1667. Période contemporaineEn 1803, la paroisse d'Arêches est détachée de Beaufort et en 1829 une église est construite sur l'emplacement de l'ancienne chapelle[17],[33]. Au cœur du village, existe encore le bâtiment de la gendarmerie impériale et, à la sortie (direction Arêches) il y a une forge ; ancienne boulangerie impériale elle est maintenant un atelier de ferronnerie. Politique et administrationTendances politiques et résultatsListe des maires La commune de Beaufort est composée de deux villages, Beaufort et Arêches, ainsi que 11 hameaux. Instances judiciaires et administrativesEn 1723, la commune de Saint-Maxime-de-Beaufort appartient à la province de Savoie (Savoie Propre), circonscription administrative (attributions judiciaires, financières, politiques et militaires)[34]. Lors de l'annexion du duché de Savoie en 1792 par les troupes révolutionnaires françaises, la commune devient le chef-lieu du nouveau canton de Saint-Maxime-de-Beaufort (4 communes : Beaufort, Hauteluce, Queige, Le Villard), attaché au district de Moûtiers situé dans le département du Mont-Blanc[35]. Lors du redécoupage administratif de 1798 avec la création du nouveau département du Mont-Blanc, le canton est maintenu devenant celui de Beaufort avec toujours 4 communes, attaché cette fois-ci ) l'arrondissement communal de Moûtiers[35]. Lors de la restauration des États de Savoie et notamment du duché de Savoie, définitive en 1815, la réorganisation du royaume passe par la recréation des provinces historiques[36]. Beaufort devient le chef-lieu du mandement de Beaufort qui regroupe toujours les quatre même communes, mais qui cette fois appartient à la nouvelle province de la Haute-Savoie (chef-lieu Conflans)[37]. Les réformes de 1818 et 1837 ne bouleversent pas la situation de Beaufort[38]. Avec la réunion de la Savoie à la France en 1860, le Second Empire crée le département de la Savoie et transforme le mandement en canton de Beaufort, situé dans l'arrondissement d'Albertville[39]. Jumelages

Population et sociétéDémographieLes habitants de la commune sont appelés les Beaufortaines et Beaufortains[41]. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[42]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[43]. En 2022, la commune comptait 1 994 habitants[Note 5], en évolution de −3,25 % par rapport à 2016 (Savoie : +3,63 %, France hors Mayotte : +2,11 %). EnseignementSantéÉvènements

SportLa commune possède le domaine skiable d'Arêches-Beaufort. La station de sports d'hiver se trouve plus précisément sur le territoire du village d'Arêches, d'où partent les remontées mécaniques, sur le piémont du Grand Mont. Les pistes sont étagées entre 1 050 et 2 300 mètres. La station est composée de 50 km de pistes de ski alpin, de 15 remontées mécaniques et de 35 km de pistes de ski de fond. CultesLe patron de la paroisse est saint Maxime[15]. Économie La population vit principalement du tourisme (ski et tourisme vert) et de l'agriculture, principalement l'élevage laitier pour la production du célèbre fromage, le Beaufort auquel le bourg a donné son nom. La commune tire aussi quelques revenus des barrages du Beaufortain. De façon récente, à l'image de bien des villages savoyards, Beaufort a été touché par le phénomène de rurbanisation. Des habitants travaillent ainsi à Chambéry (50 min par autoroute), Annecy (1 h) ou même Grenoble (1 h 20). EnseignementLa commune accueille aussi un collège de 250 élèves, l'un des plus petits de Savoie. L'établissement dispose d'une section ski qui lui a apporté quelques titres prestigieux de champions de France et même de champions du monde scolaire. Quelques skieurs et skieuses de haut niveau sont passés par cette formation : Aurélie Révillet, Marie Bochet (handisport) ou encore la jeune Clara Direz. TourismeLe Syndicat d'initiative du Beaufortain est créé en 1938[46]. Le territoire de la commune accueille la station touristique d'été et d'hiver d'Arêches-Beaufort. En 2014, la capacité d'accueil de la commune, estimée par l'organisme Savoie Mont Blanc, est de 9 549 lits touristiques répartis dans 1 513 structures[Note 6]. Les hébergements se répartissent comme suit : 173 meublés ; 8 hôtels ; 2 structures d'hôtellerie de plein air ; 7 centres ou villages de vacances/auberges de jeunesse ; 9 refuges ou gîtes d'étape et une chambre d'hôtes[47]. Culture locale et patrimoineLieux et monumentsChâteau de BeaufortLe château de Beaufort, anciennement castorum Bellefortis, est un ancien château fort du XIe siècle, dont les vestiges se dressent à deux kilomètres au nord-ouest du bourg, au sommet de la colline des Vanches, dominant le confluent du Doron et du Dorinet, à 997 mètres d'altitude. Le château fut le centre de la seigneurie de Beaufort. Il en subsiste d'importants vestiges. Château des OutardsLe château des Outards, castrum de Altaribus en 1297, est une ancienne maison forte, du XIe siècle, dont les vestiges se dressent en face de la colline des Vanches, sur la rive gauche du Dorinet, au sommet de la colline des Curtillets, à 1,2 kilomètre au nord - est du bourg. Il en subsiste quelques vestiges. Château de La Grande SalleLe château de La Sallaz ou château de la Grande-Salle est une ancienne maison forte, du XIIIe siècle, dont les ruines se dressent sur la rive gauche de l'Argentine, avant son confluent avec le Doron. Il en subsiste quelques vestiges. Château de RandensLe château de Randens, maison forte du milieu XVe siècle, situé dans le bourg, accueille aujourd'hui les services de la mairie[48]. Il fut la possession notamment des familles de Belletruche et Granier. Églises

Barrage de RoselendLe barrage de Roselend est un ouvrage de béton de type voûte datant de 1961. Sa hauteur est de 105 mètres et sa longueur est de 804 mètres. Il est l'un des quatre barrages hydro-électriques du Beaufortain, avec le barrage de la Gittaz et le barrage de Saint-Guérin (1960), qui alimentent la centrale de La Bâthie, et celui de la Girotte. Chapelle de RoselendLa chapelle de Roselend (XXe siècle) fut élevée à la suite de la construction du barrage qui a englouti l'ancien hameau de Roselend et sa chapelle. Un document indique que la première mention remonterait au XIIIe siècle[51]. Patrimoine culturelPatrimoine naturelEspaces verts et fleurissementEn 2014, la commune de Beaufort a été récompensée par le « Concours des villes et villages fleuris » avec « trois fleurs », en gagnant une fleur par rapport à l'année passé[52]. Personnalités liées à la commune

Héraldique

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

Notes et référencesNotes et cartes

Références

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia