|

印尼天主教會

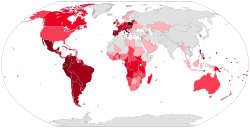

印尼天主教會(英語:Catholic Church in Indonesia;印尼語:Gereja Katolik di Indonesia)是全球天主教會中的一個組員,位於梵蒂岡的教宗是其精神領導。天主教是印尼政府核准的6種宗教之1,其他5種是伊斯蘭教、新教、印度教、佛教和印尼孔教。根據2018年的官方數據,天主教徒佔印尼總人口的3.12%。[1]天主教徒的人數超過830萬。印尼的主要宗教是伊斯蘭教,但天主教是該國某些地區的主要信仰。 印尼天主教會擁有10個總教區(archdiocese)和27個教區,全部都是印尼天主教主教會議 (簡稱KWI)[2]的成員,主教會議由樞機總主教蘇哈猶所領導。印尼天主教會中有幾個活躍的修會,包括耶穌會、耶穌聖心傳教會 (簡稱MSC) 和聖言會。 16世紀時葡萄牙人為探索著名的摩鹿加群島(有香料群島之稱)以取得香料,而把天主教帶來此地。目前位於印尼最南端的努沙登加拉群島的東努沙登加拉省是印尼唯一天主教徒佔人口多數的省份,佔比有55%。[3]在北蘇門答臘省、西加里曼丹省、南蘇拉威西省、馬魯古省(即摩鹿加省)和中爪哇省(特別是在馬格朗縣的慕蒂蘭區及其周邊地區),也有大量的天主教徒。 歷史簡史第一個抵達印尼的天主教傳教團是在14世紀由義大利方濟各會修士鄂多立克所領導。[4]在他撰寫的《鄂多立克東遊錄》中,描寫他於1318年至1330年間由教宗委命前往亞洲傳播福音,曾造訪過當今印尼的幾個地方:蘇門答臘島、爪哇島和婆羅洲的馬辰。他在1318年從義大利北部帕多瓦出發,穿越黑海進入波斯,然後到達加爾各答、金奈(原名馬德拉斯)和斯里蘭卡。然後他前往尼科巴群島和蘇門答臘島,再前往爪哇島和馬辰。 回義大利時,他改走陸路,經過越南、中國及絲路,在1330年回到歐洲。在他的東遊錄中,當時的爪哇是由信仰印度教-佛教的滿者伯夷王國統治。這是個先驅的傳教任務,為教會收集到一些關於亞洲的信息。當時該地區尚未有天主教信仰存在,大多數本地人所信仰的是印度教和佛教。 到16世紀,葡萄牙人駕船前往亞洲,並在1511年佔領馬六甲。他們來此地的目的是為尋找香料,但天主教傳教士很快接踵而至,其中最著名的是1546-1547年在安汶、德那第(位於特爾納特島)和哈馬黑拉島工作的聖方濟·沙勿略。道明會傳教士也在索洛島讓許多當地人皈依天主教。後來葡萄牙人在1574年被逐出德那第,居住在摩鹿加群島北部的許多天主教徒或是被殺害,或是皈依伊斯蘭教。安汶在1605年被荷蘭東印度公司(簡稱VOC)征服以及佔領,當地的天主教徒被迫皈依新教。同樣由天主教改信新教的情況也發生在美娜多(萬鴉老)和桑義赫群島。索洛島在1613年也落入荷蘭人之手,在索洛島鄰近的弗洛勒斯島和帝汶雖然仍由葡萄牙人管理,但當地的天主教傳教活動仍因此降低。[5] 赫爾曼·威廉·丹德爾斯在1808年接掌荷屬東印度總督的職位時,天主教信仰重新被允許在當地自由進行,但這項措施主要針對其他歐洲籍的天主教徒,因為當時丹德爾斯聽命於法蘭西第一帝國的拿破崙一世。這種信仰自由在英國斯坦福·萊佛士佔領爪哇島和蘇門答臘島期間更為鞏固。 從1835年起,天主教會隸屬於荷屬東印度政府,神職人員從殖民政府支領薪水,同時政府有權拒絕教職人員的任命。到1846年,天主教與殖民政府發生政策衝突,導致當局把殖民地的天主教神父,除其中一名之外,其餘全部驅逐。到1848年,印尼殖民地只有4個中心擁有天主教堂。[5] 天主教宣教工作在19世紀下半葉重新積極進行,但僅集中在少數地區。弗洛勒斯島的拉蘭圖卡是耶穌會士特別重要的傳教區,因為荷屬東印度政府於1859年與葡萄牙簽訂解決領土爭端的條約,並保證天主教會傳教的自由。位於蘇門答臘的明古魯和邦加、西婆羅洲和新幾內亞以南的島嶼也很重要。天主教不得在其他地區進行傳教工作。北蘇門答臘省內陸的許多巴塔克人此時皈依天主教,但殖民政府禁止天主教在該省其他地區傳教。在1898年,天主教開始在慕蒂蘭區傳教,直到1926年才栽培出第一位爪哇族神父。[5] 印尼獨立後,荷蘭人和其他歐洲人離開,但教會在當地社會穩步發展。蘇卡諾總統在1965年下台之後,天主教等少數宗教追隨者有相當高的增長。 葡萄牙時代葡萄牙探險家於1534年抵達摩鹿加群島,目的是讓當地人皈依天主教並取得群島上特有的香料。西班牙人聖方濟·沙勿略(耶穌會共同創始人)於1546年至1547年在群島上宣教,並為安汶島、德那第島和摩羅泰島的數千名原住民施洗,在當地奠定長久宣教的基礎。他離開後,其他神父繼續努力,到1560年代,群島中(主要是在安汶)已有10,000名天主教徒;到1590年代人數增加到50,000到60,000人。葡萄牙道明會神父在索羅爾的傳教活動中也取得某種程度的進展,據信在1590年代,當地葡萄牙和原住民天主教徒人口已達25,000人。[6] 荷蘭東印度公司時代荷蘭航海商人科內利斯·德·豪特曼在1595年向東航行抵達今日的印尼,他是荷蘭人往東方探險的先鋒。雖然在商業上,這次航行算是失敗,但已展示荷蘭人具有往東方尋找香料的能力。荷蘭東印度公司 (VOC) 在1602年成立。當時的荷蘭與英國一樣,具有一個堅定的新教徒掌權的政府,這種態度延伸至VOC。當時荷蘭擁有很多的天主教徒,但他們的影響力不大。安汶在1605年被VOC征服和占領,天主教徒被迫皈依新教。同樣由天主教改信新教的情況也發生在美娜多和桑義赫群島。索洛島在1613年也落入荷蘭人之手,在索洛島鄰近的弗洛勒斯島和帝汶雖然仍由葡萄牙人管理,但當地的天主教傳教活動仍然因此而降低。[5] VOC由荷蘭調派新教神職人員以取代當地的天主教神父。當時許多天主教徒被迫皈依新教。有段時間,停留在VOC控制地區的天主教神父會受到死刑的威脅。1624年,在VOC派任的總督揚·彼得斯佐恩·庫恩治理期間,耶穌會神父Egidius d'Abreu因為在獄中主持慶祝彌撒,而在巴達維亞城(今日的雅加達)遭到處決。[7] 創造現代越南語字母系統的法國耶穌會神父亞歷山羅德被迫目睹他擁有的十字架和彌撒配件遭到焚毀,以及兩名被定罪的小偷遭到絞刑處死的實況。亞歷山羅德隨後在1646年被逐離VOC所控制的地區。[8] 奧地利人約翰·加斯帕德·克拉茨(John Gaspard Cratz)由於協助在巴達維亞過境的天主教神父時,與荷屬東印度行政人員意見不合,而被迫離開巴達維亞,移居澳門,並加入耶穌會。他於1737年在越南與另外兩位天主教神父同時殉道。[8] 18世紀末,法國和英國及其各自盟國之間發生激烈的戰爭。荷蘭被法國佔領,喪失獨立。VOC在1799年宣告破產而解散。1806年,拿破崙一世安排他弟弟,信奉天主教的路易·波拿巴登上荷蘭王國的大位。 荷屬東印度政府時代主要是因為路易·波拿巴是狂熱的天主教徒,而對荷蘭政局產生積極的影響,導致政府承認宗教自由。1807年5月8日,羅馬教宗獲得身為荷蘭國王路易·波拿巴的許可,在巴達維亞建立東印度群島宗座監牧區。 兩名荷蘭神父(神父Jacobus Nelissen和神父Lambertus Prinsen)於1808年4月4日抵達巴達維亞。 當天主教雅加達總教區於1826年成立時,Jacobus Nelissen成為第一任宗座監牧。 赫爾曼·威廉·丹德爾斯以荷屬東印度總督的身份,取代VOC而治理印尼殖民地。當時雖然實施宗教自由的做法,但天主教的推廣仍然困難。 神父弗蘭斯·范利特時代當荷蘭神父弗蘭斯·范利特於1896年抵達中爪哇省馬格朗縣的慕蒂蘭區後,天主教開始傳播,但初期並不順利。直到1904年,有卡利巴旺的四位爪哇族酋長到他住處,要求他提供教義問答教學法以學習天主教教義。在1904年12月15日,有178名爪哇族在慕蒂蘭區的Semagung(靠近日惹)受洗。 範·利特還於1900年在慕蒂蘭區建立一所名為“Normaalschool(師範學校)”訓練教師的學校,並於1904年建立“Kweekschool(週日學校)”同樣也為訓練教師之用。到1918年,所有當地天主教學校都隸屬於一個名為“Yayasan Kanisius(卡尼修斯基金會)”的學院管轄,這個學院教育出印尼本土的首任神父以及主教。到20世紀,天主教會在印尼迅速發展。 範·利特在1911年建立一“初級神學院(印尼語:Seminari Menengah)”。 在1911年至1914年期間,在校的6名學生中有3人在1926年至1928年期間成為耶穌會神職人員。他們是FX Satiman SJ、Adrianus Djajasepoetra 和阿爾伯特·蘇幾賈帕納塔 。 第二次世界大戰和獨立戰爭時代 阿爾伯特·蘇幾賈帕納塔於1940年成為第一位印尼人主教,後來成為三寶壟總主教。 主教阿爾伯特·蘇幾賈帕納塔與主教Willekens必須與日本佔領者週旋,但他們設法讓位於雅加達的聖卡羅斯醫院(Saint Carolus Hospital)維持正常運作。當荷蘭士兵在1948年12月20日(印尼獨立戰爭時代)攻擊三寶壟時,神父Sandjaja和修士Hermanus在蒙蒂蘭附近一個名為Kembaran的村莊被殺。神父Sandjaja被印尼天主教徒封為烈士(但未正式封聖或經聖座批准)。 一些最著名的印尼民族英雄是天主教徒,包括阿古斯提納斯·阿迪蘇吉普托(他駕駛的戰機在1947年印尼獨立革命期間遭荷蘭人擊落而身亡,後來日惹國際機場被重新命名為阿迪蘇吉普托國際機場)、Slamet Riyadi(1945年獨立戰爭時與荷蘭人作戰身亡)和Yos Soedarso(印尼獨立後,在1961年為奪取荷屬新幾內亞的戰役中陣亡)。 獨立後時代 第一位被任命為樞機主教的印尼人是賈斯提納斯·達莫朱武諾,他在1967年6月29日就任。印尼主教曾參加1962年至1965年間所召開的梵蒂岡第二屆大公會議。教宗保祿六世於1970年蒞臨印尼訪問,隨後教宗若望保祿二世於1989年蒞臨印尼訪問,參觀的地方有雅加達、棉蘭(北蘇門答臘省)、日惹市(日惹特區)、中爪哇省的城市、毛梅雷(弗洛勒斯島)和帝力(東帝汶省,此地後來獨立為東帝汶民主共和國)。 雅加達總主教教區(印尼語:Keuskupan Agung Jakarta)的負責人是蘇哈猶總主教。印尼唯一的樞機主教是儒略·達曼特馬德。他參加過選舉教宗本篤十六世的秘密會議。然而他以健康原因而未參加2013年選舉教宗方濟各的秘密會議。 蘇卡諾總統在1965年下台後(參閱印尼1965年政權移轉),特別是在爪哇島和巴厘島的印尼共產主義者和涉嫌者遭到整肅。在隨後的動亂中,有數十萬,甚至數百萬平民被軍隊和自衛隊殺害。[10]由於共產主義與無神論有關,從那時起,每個印尼公民都被要求接受當時5種官方認可的宗教中之一的信仰(即伊斯蘭教、新教、天主教、印度教和佛教)。[11] 天主教和其他少數宗教的信徒在當時呈現巨大的增長,特別是在有多數印尼華人和爪哇族居住的地區。例如在2000年,雅加達有301,084名天主教徒,而在1960年僅有26,955人,增加達11倍,而在同一時期,雅加達的人口僅增加3倍(從2,800,000增加到8,347,000)。[11]這種增長也可能是原先居住在天主教徒集中地區的人增加移居首都的緣故。 特別是天主教徒人數的急劇增加,加上其他基督徒人數的增加,引發伊斯蘭教徒的敵意和對“基督教化”作毫無根據的指控。[12] 1990年代後半和2000年代初也出現特別針對天主教徒,及一般基督徒的暴力行為。然而,前總統阿卜杜拉赫曼·瓦希德本人是印尼最大的穆斯林組織之一(伊斯蘭教士聯合會)的領導人,他在不同宗教團體之間所醞釀的反感間致力調和,完成幾項貢獻。 在2010年,還曾發生過天主教徒和其他基督徒被禁止舉行聖誕節活動的事件。[13][14][15] 人口資料  印尼統計局(BPS) 每隔10年會進行一次人口普查。2000年的可用數據中包含有201,241,999份調查回覆。BPS估計人口普查中少調查的人數有460萬人。BPS報告顯示印尼人口中,有85.1%自認為穆斯林、9.2%自認為新教徒、3.5%自認為天主教徒、1.81%自認為印度教徒、0.84%自認為佛教徒和0.2%的“其他”(包括傳統原住民信仰、其他基督教信仰和猶太教)。該國的宗教人口構成仍是一個充滿政治色彩的問題;正如一些基督徒、印度教徒和其他少數信仰的成員認為,人口普查把非穆斯林的人口數目算少了。[16]而後BPS聲稱,如果把2000年未計入的460萬人算在內的話,穆斯林在人口中的佔比將是88.22%。[17]BPS在2018年再次進行人口普查。結果顯示有86.7%的印尼人是穆斯林,10.72%是基督徒(其中7.6%新教徒,3.12%天主教徒)、1.74%印度教徒、0.77%佛教徒和0.07%的其他信仰。[1]

印尼天主教省和教區列表雅加達教省英德教省古邦教省望加錫教省棉蘭教省馬老奇教省巨港教省坤甸教省三馬林達教會省三寶壟教省參見參考文獻

參考書目

外部連結 |

Portal di Ensiklopedia Dunia