|

印度天主教会

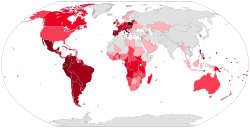

印度天主教會,隸屬於教宗及羅馬教廷領導的普世天主教會,总计有逾1990萬教眾,教友總數占印度人口總數的1.55%,是印度最大的基督教派系,儘管人口占比較低,但由於印度龐大的人口基數,其數目在亞洲僅次於菲律賓[1]。全印度設有30教省174教區,其中132教區為拉丁礼教會,31教區為叙利亚-玛拉巴礼教会,11教區為叙利亚-玛兰卡礼教会。 成立於1944年的印度天主教教團囊括了在印度的所有東儀和西儀教会主教。聖座于印度政府及印度教會之代表機構即教廷駐印度大使館,其可以追溯到1881年的東印度宗座代表公署,1948年教宗庇護十二世提升公署為公使館,而1967年教宗保祿六世將其改為大使館。[2]   歷史早期基督教傳播印度基督教最早是由聖多默傳入,聖多默在公元52年到達马拉巴海岸的穆济里斯城(在今喀拉拉邦境內),並開始在印度的東海岸和西海岸宣揚基督教福音[3]。而聖多默的追随者也被叫做“纳斯拉尼(Nasrani)”,即敘利亞語中拿撒勒人基督耶穌的信徒之意,而自約4世紀開始印度的基督教社區歸波斯主教區管理[4]。這些早期基督徒大多延續了東儀敘利亞禮傳統,而後來的西方傳教士到達印度後認為當地基督教屬於聶斯脫里派教會(景教)的異端。但是許多歷史學家不認為這些土著基督徒在西方傳教士到來前屬於異端教會,相反他們是為傳承東儀敘利亞禮的天主教會。[5] 而時至今日,在印度依然有叙利亚-玛拉巴礼教会和叙利亚-玛兰卡礼教会以及一個東正教會實行東儀敘利亞禮。 早期傳教士圣芳济会會士若望·孟高维诺前往中國並於1307年成為了北京的教長,他旅途中一路從波斯东行沿海路到達印度,在1291年抵達當時稱“聖多默國度”的印度金奈,接著在這裡停留13個月並施洗了約千名信徒,還在1291年(或1292年)的12月寫信回國,這封信也是早期西歐對於乌木海岸基督徒的重要記錄。孟高维诺繼續從米拉普尔沿海路出发,終於在1294年來到中國,並到访元朝首都汗八里(即今天的北京)[6]。 圣芳济会托钵僧和德理於1321年抵達印度,並在馬拉巴、克兰加努尔、奎隆、以及卡里古特北32公里的班达里城等地遊歷,接著又旅行到了錫蘭以及在马德拉斯附近的聖多默聖地马亚布尔,還寫信稱自己找到聖多默的墓地。跟他一起遊歷的還有來自道明會的神父加泰羅尼亞的霍尔丹(Jordanus Cataloni),霍爾丹寫信給羅馬稱自己在疑似印度西海岸的某處為遇難的教士舉行了基督教喪禮,而他在1329年出版的《奇蹟紀錄(Mirabilia Descripta)》中描述了神奇的東方世界,對印度地理、基督徒以及物產、氣候、習俗、動植物無不備述,其對中世紀歐洲的影響可能有甚於《馬可波羅遊記》。 設立於1329年8月9日的天主教奎隆教区是印度第一個羅馬天主教教區,當時還是亞維農之囚的教宗若望二十二世以宗座名義頒布了詔書《可敬者教友霍爾丹(Venerabili Fratri Jordano)》,宣布設立這一教區並將其作為波斯的苏塔尼大主教区附屬教區,1329年8月21日他又委任霍爾丹為教區首任主教。乔瓦尼·德·马里尼奥利在1347年探訪聖多默聖跡,並從印度出發到達他描述為示巴王國的地方,但是根據他所描繪的示巴雕刻他更可能到達的是今天印度尼西亞的爪哇島,而在返歐途中他不幸遭遇了一場大風暴。 來自印度克兰加努尔的若瑟神父於1490年到訪巴比倫,並西遊歐洲,遊歷葡萄牙、羅馬、威尼斯,隨後返回印度,他還將自己的經歷寫成一本《印度人若瑟遊記》,而這本書也曾在歐洲廣為流傳。 葡萄牙人到來隨著1453年君士坦丁堡的陷落,鄂圖曼帝國統治了地中海東岸並嚴重阻碍了歐洲與東方世界的貿易,歐洲人經濟尋找前往東方的新航路並寄希望在東方尋找到基督教盟友,由此大航海時代开始[7][8]。而葡萄牙航海家最早在15世紀晚期到達马拉巴海岸,隨之而來的葡萄牙傳教士也在印度建立了拉丁禮教會並與喀拉拉邦的聖多默基督徒建立了聯繫。 16世紀葡萄牙在亞洲積極傳教,根據1455年1月8日尼各老五世向葡萄牙的阿方索五世頒布的罗马宗座诏书,教會承認葡萄牙有權統治所有其所發現並佔領的土地[9],並且教會還允諾葡萄牙當局在亞洲非基督教國家傳教並進行管轄的保教权[10]。而各大修會緊跟著征服者的步伐,在葡萄牙所佔領的各個海岸線建立教會。 而葡萄牙傳教士在印度的歷史可以追溯到1498年5月20日,在葡萄牙探險家瓦斯科·達伽馬帶領下新使徒抵達科泽科德附近的卡帕德,冒险者们尋求和之前存在的基督教國家建立对抗伊斯兰教的同盟[11],而利潤豐厚的香料貿易也是葡萄牙人此行的另外一大動機[12]。但葡萄牙傳教士到達後失望地發現印度幾乎沒有基督徒,最大的基督教团体即马拉巴的那些聖多默信徒,全部信徒加起來也只佔到印度人口比例的不到2%[13]。印度基督徒款待了葡萄牙傳教士,彼此还交換了禮物。[14][1] 而在第二次遠征中,佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔帶領13艘船及18名神父於1500年11月26日來到了科欽海岸,在那裏他們一行受到科欽國王的歡迎,國王允許4名神父留下來在科欽附近的基督徒社區中宣揚天主教教義,因此葡萄牙傳教士在同年組建了葡萄牙傳教會。葡萄牙任命的第一任葡屬印度總督法蘭西斯科·德·亞美達從國王那裡獲得了建立兩所教堂的許可,一所即建成於1505年的圣十字圣殿主教座堂,還一所就是1506年的圣方济堂,兩所教堂都採用了磚石結構,而當時當地人認為只有皇宮或寺廟才能使用這些材料。 16世紀早期,東方天主教幾乎全部隸屬於天主教里斯本宗主教區管轄,而在1514年6月12日教會在馬德拉設立新的天主教豐沙爾主教區,而科欽和果阿是總教區中最為重要的兩個傳教基地。1534年保祿三世詔令將丰沙尔提升為總主教區並將果阿教區作為其附屬教區,整個印度都置於果阿教區管轄之下,葡萄牙人還在果阿設立了隸屬於天主教豐沙爾教區的主教座,以期將教會的影響力從好望角一直延伸到遙遠的中國。 而葡萄牙人在貿易創收的同時,自1540年開始向當地人傳教,而同年新成立的耶穌會也來到果阿,殖民政府重視傳教工作並為受洗教徒提供物質獎勵,因而這些所謂基督徒中產生了大量吃教者,有些甚至還信奉原來的宗教。葡萄牙宗教裁判判定的所謂“新基督徒”也從葡萄牙本土遷移到果阿,這些人有許多是猶太密宗教徒和一些假意改信的猶太人,因此並不受天主教徒歡迎[15]。聖徒方濟·沙勿略在1545年寫信給若昂三世,要求建立果阿宗教裁判所,這也是印度天主教的一大敗筆。[15][16]在1557年果阿成為了獨立的總教區,附屬柯枝、馬六甲-柔佛兩大教區,而整個東方也都處於果亞總教區管轄之下,管轄權一直擴展到澳門、日本。 聖多默基督徒的最後一任當地總主教安加马尔伊的亞伯納罕死於1597年,當時這些信眾還隸屬於東方教會[17][18],而這也給了天主教領導這群教徒的機會,果阿總主教梅内泽斯抓住時機爭取到了仍健在的當地教長喬治总执的支持,最終這些本土基督徒融入天主教會。梅內澤斯在1599年召開戴拜主教会议[19],在會議中提出一攬子改革方案以期將當地基督徒完全轉化為天主教徒,會議後他任命S·J·方濟各為安加马尔伊总主教区的总主教以统领这些当地基督徒,此後教会开始迫使圣多默基督徒放弃原本的东仪叙利亚礼而采用拉丁礼,教徒们也不得不承认教宗的权威地位,绝大多数都成为天主教徒,也有少部分最后成为了西儀敘利亞禮的东正教徒[19]。 總主教多默在1653年的《库南十字誓言》宣誓绝不屈服于葡萄牙人,并与罗马断绝往来,许多不满转化的教徒都纷纷跟随他,这些人中一部分接受了东正教传统演变为今天的雅科弗-敘利亞東正教會,另外一些演化为教廷直属的叙利亚-玛拉巴礼天主教会。 安加马尔伊总主教区在1605年由果阿移交给克兰加努尔总教区,而在1606年果阿當局在马德拉斯附近的米拉普尔建立第六个附属教区,同时果阿还监理莫桑比克(1612)以及北京和南京(1690)的教务工作。在焦尔、孟买、伯塞恩、第乌的印度西海岸传教工作进展顺利,而在印度东海岸传教士们远及孟加拉地区,耶稣会士在南方的马都拉等地开展传教,而另外一些教士一路向北抵达阿格拉和拉合爾(1570)乃至于西藏(1624),这些传教士还深入内陆地区建立了不计其数的传教站,基本上遍及整个印度海岸线,但仍有一些内陆地区未能触及。隨著葡萄牙帝國的衰弱,荷蘭、英國及教會組織影響力相對擴大。 後續傳教虔誠的葡萄牙人孜孜不倦地在除聖多默基督徒以外的人群中傳播天主教,天主教也從葡萄牙的果阿傳到科摩林角,再到內陸的马杜赖,並還在印度西海岸的瓦赛、孟買、焦尔等地傳教[20]。直到1773年教宗克雷芒十四世解散耶穌會,葡萄牙人在印度的傳教熱情才逐漸消退,而教會的機構也日以飽和。[21]而由羅馬教廷直轄的孟買宗座代牧就設立於1637年,但當時很多人都將葡萄牙傳教士和教廷代表混為一談[20]。葡萄牙果阿宗教裁判所的設立也導致了印度教徒和天主教徒之間的緊張關係,而在1838年天主教會和葡萄牙傳教士之間的矛盾也達到頂點,聖座在當年收回了克兰加努尔、科欽、和马亚布尔的三名教省隸屬主教權限,並將其權限移交給最近的教廷代表,完全無視了果阿當局此前一直行使的任命權力[20]。最終在1886年,聖座和葡萄牙當局達成了新的政教協定,將印度劃分為不同教省,並恢復了此前在1838年收回的權限。[20] 社會影响 天主教與新教普遍熱衷於慈善事業,但新教相信上帝的恩典是救贖的關鍵,因信稱義是蒙受恩典的前要條件,但個人成就不足以獲得或喪失救贖的機會,而天主教則更加相信個人成就的影響[22]。 因此天主教會相較之新教會更加廣泛地參與慈善事業。 在葡屬印度時期,聖方濟·沙勿略及其同僚的傳教士就格外注重在當地設立慈善機構,幫助當地人照顧病人、安慰患者,另外還做過各种善事[22]。而耶穌會在印度設立教育機構,其教育成果也享譽印度[23]。早在19世紀初,印度的天主教學校就已經開始接濟窮困人;而近年來,天主教會依然注重教育工作,六成以上的天主教學校位於印度的農村地區[24][25]。2019年,云尼佐治(Vineeth George)神父因為其服務於印度北部的社會邊緣群體的工作而被授予印度的“最佳公民”資格[26]。 美聯社在2019年披露了教會中的性侵醜聞,其中就包含了教會中對修女長達數十年的性侵行為,當事修女詳細描述了神父对他们施压以进行性行为,另外還有24名人稱自己目睹了這一醜聞。[27] 統計

參見參考資料

書籍

外部連結

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia