アメリカ陸軍通信部隊 (英語版 ) 無線電信 (むせんでんしん、英語 : wireless telegraphy, radiotelegraphy )とは、電波 により信号が送信される電信 である[ 1] [ 2] Wireless telegraphy (無線電信)という用語は、1910年頃以降はもっぱら電波(radio )による電信を指すようになったが、それ以前は、電磁誘導 や大地導電 (英語版 ) [ 注釈 1] [ 3] [ 4] 無電 (むでん)と略されることがある[ 5]

無線電信は無線通信 の最初の手段だった。グリエルモ・マルコーニ が1894 - 95年に発明した初の実用的な無線送信機 と受信機 は、無線電信を使用した。振幅変調 (AM)による無線電話 の開発によって電波で音声 を伝送することが可能になった第一次世界大戦 期までの約30年間は、無線で伝送できるのは電信のみであり、この期間は"wireless telegraphy era"(無線電信の時代)と呼ばれる。無線電信では、情報は短点(トン)と長点(ツー)の2つの異なる長さの電波のパルスによって送信され、通常はモールス符号 を使用して文字によるメッセージを綴る。手動による電信では、送信側のオペレータは、電鍵 (キー)と呼ばれるスイッチを操作して送信機のオンとオフを切り替え、電波のパルスを生成する。受信機では、パルスを受信機のスピーカから聞こえる可聴音に変換し、モールス信号を知っているオペレータによって元のメッセージに変換される。

20世紀前半にかけて、無線電信は長距離の商用、外交用、軍用の文字通信に使用された。これは、2つの世界大戦 の間に、戦略的に重要な能力となった。なぜなら、長距離の無線電信局がない国は、敵により海底電信ケーブル が切断されると、世界の他の地域から隔離されてしまうからである。1908年頃から、高出力の大洋横断無線電信局が1分あたり最大200ワードの速度で国際商用電報 を送信した。無線電信はその歴史の間にいくつかの異なる変調方式 によって送信された。1920年まで使用されていた原始的な火花送信機 は、非常に広い帯域幅 を持ち混信を起こしやすい傾向がある減衰波 を送信した。減衰波を出す送信機は1930年までに使用が禁止された。1920年以降に使用されるようになった真空管 送信機は、今日でも使用されている連続波 (CW: continuous wave)と呼ばれる無変調の正弦波 の搬送波 のパルスを出すことができた。受信機でCW送信を聞こえるようにするためには、BFO (うなり周波数発振器)と呼ばれる回路を必要とする。第3の変調方式である周波数シフトキーイング (英語版 ) ラジオテレタイプ (RTTY)によって使用された。第二次世界大戦 期には、モールス符号による無線電信はほとんどの分野でラジオテレタイプに置き換えられた。今日では、モールス信号による無線電信は時代遅れのものとみなされており[要出典 、今なお使用しているのはアマチュア無線 のほか、軍隊による非常通信のための訓練くらいである。

モールス符号を送信するアマチュア無線家 無線電信は、一般にCW(連続波)送信、ICW(断続連続波)送信、またはオンオフ変調 と呼ばれ、国際電気通信連合 (ITU)によって電波型式 が"A1A"と指定されている。無線電信は、送信側オペレータが電鍵 と呼ばれるスイッチを操作することで電波の送信をオン・オフし、短点(トン)と長点(ツー)の2つの異なる長さの無変調の搬送波のパルスを生成し、モールス符号 などによって文章の文字を符号化して送信する無線通信 方式である。受信側では、パルスは受信機 によってスピーカから聞こえる可聴音に変換され、モールス信号を知っているオペレータによって元のメッセージに変換される。

このタイプの通信は、100年以上前の導入以来、他の通信手段に置き換えられてきたが、現在でもアマチュア無線 や一部の軍事通信で使用されている[ 6] カリフォルニア州 にはCW沿岸局KSMが現在も存在し、主にボランティアによって博物館として運営されており[ 7] ビーコン (無線標識局 )は航空業務や船舶の無線測位のために使用され、非常に遅い速度でモールス信号を送信している。

アメリカ合衆国連邦通信委員会 (FCC)は、終身の商用無線電信従事者免許を発行している。これには、無線の規則に関する簡単な筆記試験、技術に関するより複雑な筆記試験、および毎分20語の平易な言語および毎分16語のコードグループでのモールス符号の聴き取り試験が課される[ 8]

史上初の瞬時に遠隔に情報を伝えられるシステムである有線電信ネットワークが誕生すると、今度は電線なしで電信信号を送信する方法が模索された。1830年代初頭に開発された電信線は、電信柱 で支えられた電線で複数の電信局をつなぎ、テキストメッセージを1対1で送るシステムだった。メッセージを送信するには、ある電信局のオペレータが電鍵と呼ばれるスイッチを操作して、モールス符号でメッセージの綴りを示すパルス状の電流を発生させる。電鍵が押されると、電信線の回路が繋がり、電信線に接続された電池により電流が流れる。受信局では、電流のパルスが音響器 (英語版 ) 接地 (アース)を使用した。

1860年代までには、電信が商業・外交・軍事の至急のメッセージを送るための標準的な方法となり、工業国は海底電信ケーブル で海を超えて電信を送ることを可能にした。しかし、遠隔地の電信局を結ぶ電信線の敷設と維持には非常に費用がかかり、また、海上の船などには電線が届かなかった。電線を使用せずにモールス符号の電気信号を別の場所に送信する方法を発見できれば、通信に革命をもたらすことになると、発明家たちは認識していた。

1887年に電波が発見され、1899年頃までに実用的な無線電信の送信機・受信機が開発されることで、この問題は解決することになる。しかし、それに先行する50年間、他の手段によって無線電信を達成するための、独創的だが最終的には失敗した実験が数多く行われた。

実用的な電波によるシステムが利用可能になる以前、水・地面・空気を介して電流を長距離伝送することができるという(一部は誤った)考えに基づく多くの無線電気信号方式が調査された。

当初の電信線は、2つの電信局の間に2本の電線を使用して完全な電気回路 を形成していた。しかし、1837年、ドイツ ・ミュンヘン のカール・アウグスト・フォン・シュタインハイル は、各電信局の装置の脚の1本を地面に埋められた金属板(アース )に接続することによって、片方の電信線を取り除いて、1本の電信線だけで電信通信が行えることを発見した。これは、両方の電信線を取り除いて、すなわち、電信局に電線を接続することなく、地面を介して電信信号を送信することが可能でないかという推測をもたらした。別の試みとして、例えば、川を渡る通信を行うのに、川の水を通して電流を送る実験も行われた。このような考えに基づいて実験を行った者の中には、アメリカ合衆国のサミュエル・モールス やイギリスのジェイムズ・ボウマン・リンジー (英語版 ) 水車堰 (英語版 ) [ 9]

1919年の"Electrical Experimenter"に掲載された、テスラによる自身の無線システムの説明。 アメリカ合衆国の発明家ウィリアム・ヘンリー・ワード (英語版 ) マロン・ルーミス (英語版 ) [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] エイモス・ドルビアー (英語版 ) [ 14]

1890年代の発明家ニコラ・テスラ は、ルーミスと同様の[ 15] [ 16] [ 17] 無線電力伝送システム に取り組み、これを電信にも応用することを計画していた。テスラはこの実験から、地球全体に電気エネルギーを伝導することができると誤って結論付け[ 18] [ 14] ウォーデンクリフ・タワー と呼ばれている高電圧の無線電力送信所を建造したが、資金援助を打ち切られたため運用されなくなり、数年後に放棄された。

最終的に、大地の伝導性を使用した電信通信は、短い距離に限定される非実用的なものであることがわかった。第一次世界大戦 中に行われた、水を介した通信や塹壕間の通信も同様であった。

静電誘導を使用した船舶から陸上への無線電信に関するトーマス・エジソンの1891年の特許。 限定された商業的用途のための無線電信システムの開発に静電誘導 と電磁誘導 の両方が使用された。アメリカでは、1880年代半ばにトーマス・エジソン は、彼が「グラスホッパー電信」と呼ぶ電磁誘導システムの特許を取得した。線路に平行に張られている電信線と走行中の列車の間の短い距離で、電磁誘導により信号を伝えるものである[ 19] 1888年の大ブリザード の時に起きた、列車が雪の吹きだまりに埋もれた事故の際には、列車からメッセージを送信したり、外部からのメッセージを列車側で受信するために、このシステムが使用された。雪に埋もれていても、列車からはエジソンの誘導無線電信システムを介して通信を維持することができた[ 20] [ 21] 地下鉄 などで誘導無線 として使われている。

ロンドン郵便本局 (英語版 ) ウィリアム・ヘンリー・プリース (英語版 ) ニューキャッスル での実験では、四角形の電線を平行に置いて、4分の1マイルを送信することに成功した[ 22] :243 。1892年には、ブリストル海峡 を横断する約5キロメートル (3.1マイル)の間隔を置いて電信することができた。しかし、プリースの電磁誘導システムでは、送信側と受信側の両方に、数キロメートルもの長いアンテナ線が必要だった。この送受信用の電線の長さは、間を空けて伝送する距離とほぼ同じ長さが必要だった。例えば、イギリスのドーバー から対岸のフランスまで、イギリス海峡 を横断して伝送するためには、それぞれの海岸に沿って約30マイル (48キロメートル)の電線を張る必要がある。これでは、小さな船や普通の大きさの島ではこのシステムを使用することはできず、非実用的であった。アンテナを実用的な長さにした場合には、非常に短い距離しか伝送できず、海底電信ケーブルを超える利点は持っていなかった。

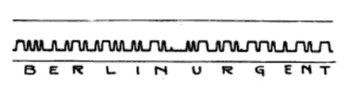

サイフォンレコーダーによって紙テープに記録された電信メッセージの例。1920年にニューヨークのRCA受信センターで受信した大西洋横断通信のもの。 1887年にハインリヒ・ヘルツ により電波 の存在が証明された。1894年から数年にわたり、イタリアの発明家グリエルモ・マルコーニ は、新しく発見された電波を通信に応用することに取り組み、単なる基礎的な物理現象を有用な通信システムに変え[ 23] [ 24] [ 25] ソールズベリー平原 (英語版 ) マルコーニ社 (英語版 ) 電信法 (英語版 ) [ 22] :243–244 。1901年にマルコーニが大西洋を横断する無線電信の通信に成功した後、このシステムは船から陸上への通信、船から船への通信などの通常の通信に使用され始めた[ 26]

このシステムの開発により、「無線電信」(wireless telegraphy)は電波を使用した電信(radiotelegraphy)のことを意味するようになり、モールス符号は電波によって送信されるものとなった。最初の無線送信機である原始的な火花送信機 は、第一次世界大戦 まで使われていたが、音声を送信することはできなかった。オペレータは、電鍵 を操作して送信機の電源をオン・オフし、短点(トン)と長点(ツー)の電波のパルスによってモールス符号を送り、文章を伝達していた。受信側では、信号は可聴音に変換され、オペレータはコードを文章に変換する。当初は「ヘルツ波」(Hertzian waves)と呼ばれていたものは1910年までに「電波 」(radio)と呼ばれるようになった[ 27]

1920年まで使用されていた火花送信機は、減衰波 と呼ばれる変調方式で送信された。電鍵が押されている間、送信機は、通常50から数千ヘルツ の周波数で繰り返される一連の電波の一時的なパルスを生成する。受信機では、これは楽音、ヤスリをかけるような音もしくはブンブン唸る音として聞こえた。そのため、モールス符号の短点と長点はビープ音 のように聞こえた。減衰波は広い周波数帯域を持っており、無線信号は単一の周波数ではなく広範囲の周波数にまたがっていた。そのため、隣接する周波数の他の送信機の送信を妨害 した。

1905年以降、連続波 という新しい変調方式を使用する無線電信送信機が発明された。電鍵が押されている間、送信機は一定振幅の連続正弦波 を生成した。電波のエネルギーは単一の周波数に集中しているため、特定の周波数でより強力に送信することができ、隣接する周波数の送信にほとんど干渉しない。初の連続波を生成する送信機は、1903年にデンマークのエンジニアヴォルデマール・ポールセン が発明したアークコンバータ (英語版 ) レジナルド・フェッセンデン とアーンスト・アレキサンダーソン が1906-1912年に発明したアレクサンダーソン・オルタネータ (英語版 )

しかし、減衰波用の受信機では連続波を受信することはできない。連続波は変調されていない搬送波 なので、そのまま減衰波用の受信機に通しても音は出なかった。連続波を受信するには、モールス符号の搬送波パルスを受信機で聞こえるようにするための何らかの方法が必要だった。

この問題は1901年にレジナルド・フェッセンデンによって解決された。彼が発明したヘテロダイン受信機では、受信機の検波器 (水晶または真空管)で、BFO (うなり発振器)と呼ばれる発振回路 によって生成された一定の正弦波と混合される。発振器の周波数

f

BFO

{\displaystyle f_{\text{BFO}}}

f

IN

{\displaystyle f_{\text{IN}}}

うなり 周波数(ヘテロダイン )

f

BEAT

=

|

f

IN

−

f

BFO

|

{\displaystyle f_{\text{BEAT}}=|f_{\text{IN}}-f_{\text{BFO}}|}

当初は、BFOはあまり使われなかった。1913年にエドウィン・アームストロング が発明した、初の実用的な電子発振器である真空管フィードバック発振器により、BFOは無線電信受信機において標準的なものとなった。

受信周波数を変更するたびに、BFO周波数も合わせて変更する必要があった。1930年代以降のスーパーヘテロダイン受信機 では、BFO信号はスーパーヘテロダイン検波器によって生成された中間周波数 (IF)と混合されるため、BFO周波数を変更する必要がなくなった。

第一次世界大戦後はパワー管の価格が下がって容易に使えるようになり、連続波真空管送信機は、他の方式の送信機を置き換えていった。1920年代には連続波が無線電信の標準的な方法となり、減衰波火花送信機は1930年までに禁止された。以降、今日でも連続波が使用され続けている。

第一次世界大戦では、風船が軍用無線電波局用のワイヤーアンテナを上げるための簡単な方法として使用された。(ドイツ・テンペルホーファー・フェルト (英語版 ) 国際無線電信連合 は1906年の最初の国際無線電信会議で非公式に設立され、1932年に国際電気通信連合 (ITU)に統合された[ 28] 無線電話 が使われるようになり、ラジオ放送 が可能となった。無線電信は、電報 や外交通信など、対人間の商用、政府、軍事通信に使用され続け、ラジオテレタイプ ネットワークに進化した。無線電信の究極の実装は、1930年代に開発された無線信号を使用したテレックス であり、長年にわたり、多くの遠い国々の間で唯一信頼できる通信形式であった。最先端の標準であるCCITT R.44 は 、短波伝送によるメッセージのルーティングと符号化の両方を自動化した。

今日では、文字の伝送にはより現代的なシステムが使われるようになったため、商業的使用におけるモールス信号無線電信は時代遅れとなった。船では、コンピュータと衛星をリンクしたGMDSS システムがモールス符号に取って代わった。

電波形式としての「電信(無線電信)」の種類は国際電気通信連合 (ITU)及びそれに基づく電波法施行令で規定されている。

電波型式は主搬送波の変調方式を表すアルファベット、主搬送波を変調する信号の性質を表す数字、伝送情報を表すアルファベットの3字からなり、電信を用いる場合三字目が「A」または「B」となる。

具体的には、次のような電波型式が考えられる。

A1A : 電波(CW )を断続し、モールス符号 を送信する通信。通常、占有周波数 帯域幅が500Hz 程度と非常に狭いためSN比 が高く、僅かでも電波の存在が確認できれば通信可能であることから遠距離無線通信 や月面反射通信 でも利用される

A2A、F2A : 可聴トーン信号を使用してモールス符号を送信する通信。

F1B、A2B、F2B : テレタイプ端末やコンピュータを用いた機械電信(印刷電信)。

モールス符号を用いた通信は、現在[いつ? では全無線局共通非常呼出(4630 kHz)、衛星非常用位置指示無線標識 、アマチュア無線 、標準電波 (日本を除く)、電波伝搬試験用 、潮流情報 、新聞事業用無線 、防災行政用無線 、船舶無線 、漁業無線 、ラジオブイ 、気象放送 、気象庁 気象 用短波帯 固定回線 、海上無線標識局 、航空無線標識局 、無指向性無線標識施設 、コンパスロケータ 、ILS 、海上保安庁 、警察庁 警察 用短波帯固定回線、国際刑事警察機構 、自衛隊 、アメリカ海軍 、アメリカ沿岸警備隊 などで使用されるだけとなった。

また、2003年 の世界無線通信会議 では、アマチュア無線技士 のモールス通信能力を非義務化したため、資格審査の際に電信の送受信実技試験を廃止する動きが各国で出ている。

アンテナ の性能(利得 )を指して言うことがあるが、正しい言い方ではない。

外来ノイズレベルの十分に低い環境では、感度が良いほど弱い電波が受信可能である。標準信号発生器 を使って測定する。

無線システムに必要とされる受信信号の品質を確保するための最小入力信号として定義され、具体的にはSINAD、BER等の品質評価指標と入力信号強度の対として測定される。

ナローFM受信機

SINAD (SI gnal to N oise A nd D istortion) 感度

雑音抑圧感度

スケルチ 感度

デジタル受信機

BER (ビットエラーレート)FER(フレームエラーレート)

PER(パケットエラーレート)

無線交信の開始時、相手局に受信状態を大雑把に報告する際に使われる。

感度良好です。

感明ともに良好です。(感度・明瞭度ともに良好です、の略)

^ 日本語ではwireless だけでなくradio も「無線」と訳す場合がある。詳細は「無線 」の項目を参照。

^ Hawkins, Nehemiah (1910). Hawkins' Electrical Dictionary: A cyclopedia of words, terms, phrases and data used in the electric arts, trades and sciences . https://books.google.com/books?id=8_VYAAAAYAAJ&pg=PA498&dq=%22wireless+telegraphy%22 ^ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary: 11th Ed. ISBN 0877798095 . https://books.google.com/books?id=TAnheeIPcAEC&pg=PA1437&dq=%22wireless+telegraphy%22 ^ Maver, William Jr. (1903). American Telegraphy and Encyclopedia of the Telegraph: Systems, Apparatus, Operation . https://books.google.com/books?id=jIdRAAAAMAAJ&pg=PA333&dq=%22wireless+telegraphy ^ Steuart, William Mott (1906). Special Reports: Telephones and Telegraphs 1902 . https://books.google.com/books?id=x-cpAAAAYAAJ&pg=PA118&dq=%22wireless+telegraphy ^ 無電(むでん)の意味 - goo国語辞書 ^ Morse code training in the Air Force ^ Coast Station KSM ^ TITLE 47—Telecommunication CHAPTER I—FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUBCHAPTER A—GENERAL PART 13—COMMERCIAL RADIO OPERATORS ^ Fahie, J. J., A History of Wireless Telegraphy, 1838–1899 , 1899, p. 29.

^ Christopher Cooper, The Truth About Tesla: The Myth of the Lone Genius in the History of Innovation, Race Point Publishing, 2015, pages 154, 165

^ Theodore S. Rappaport, Brian D. Woerner, Jeffrey H. Reed, Wireless Personal Communications: Trends and Challenges, Springer Science & Business Media, 2012, pages 211-215

^ Christopher Cooper, The Truth About Tesla: The Myth of the Lone Genius in the History of Innovation, Race Point Publishing, 2015, page 154

^ THOMAS H. WHITE, section 21, MAHLON LOOMIS ^ a b Christopher Cooper, The Truth About Tesla: The Myth of the Lone Genius in the History of Innovation, Race Point Publishing, 2015, page 165

^ Proceedings of the United States Naval Institute - Volume 78 - Page 87

^ W. Bernard Carlson, Tesla: Inventor of the Electrical Age, Princeton University Press - 2013, page H-45

^ Marc J. Seifer, Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla: Biography of a Genius, Citadel Press - 1996, page 107

^ Carlson, W. Bernard (2013). Tesla: Inventor of the Electrical Age. Princeton University Press. p. 301. ISBN 1400846552

^ (アメリカ合衆国特許第 465,971号 Means for Transmitting Signals Electrically, US 465971 A , 1891

^ "Defied the storm's worst-communication always kept up by 'train telegraphy,'" New York Times , March 17, 1888, page 8. Proquest Historical Newspapers (subscription). Retrieved February 6, 2008.

^ Christopher H. Sterling, Encyclopedia of Radio 3-Volume Set, Routledge - 2004, page 833

^ a b Kieve, Jeffrey L., The Electric Telegraph: A Social and Economic History , David and Charles, 1973 OCLC 655205099 .

^ Icons of Invention: The Makers of the Modern World from Gutenberg to Gates ISBN 978-0-313-34743-6 . https://books.google.com/books?id=WKuG-VIwID8C&pg=PA162 ^ Mulvihill, Mary (2003). Ingenious Ireland: A County-by-County Exploration of the Mysteries and Marvels of the Ingenious Irish ISBN 978-0-684-02094-5 . https://books.google.com/books?id=exics12jmtwC&pg=PA313+ ^ Icons of invention: the makers of the modern world from Gutenberg to Gates . https://books.google.com/books?id=WKuG-VIwID8C&pg=PA161&dq=British+High+Court+upheld+patent+7777&oi=book_result#v=onepage&q&f=false July 8, 2011 閲覧。 ^ “Marconi at Mizen Head Visitor Centre Ireland Visitor Attractions ”. Mizenhead.net. 2012年4月15日 閲覧。 ^ earlyradiohistory.us, UNITED STATES EARLY RADIO HISTORY, THOMAS H. WHITE, section 22, Word Origins-Radio ^ ICAO and the International Telecommunication Union - ICAO official website

Listed by date [latest to earliest ]

Sarkar, T. K., & Baker, D. C. (2006). History of wireless . Hoboken, NJ: Wiley-Interscience.

Hugh G. J. Aitken, Syntony and Spark: the Origins of Radio , ISBN 0-471-01816-3 . 1976.

Elliot N. Sivowitch, A Technological Survey of Broadcasting’s Pre-History, Journal of Broadcasting, 15:1-20 (Winter 1970-71).

Colby, F. M., Williams, T., & Wade, H. T. (1930). "Wireless Telegraphy ", The New international encyclopaedia . New York: Dodd, Mead and Co.

"Wireless telegraphy ", The Encyclopædia Britannica . (1922). London: Encyclopædia Britannica.

Stanley, R. (1919). Text-book on wireless telegraphy . London: Longmans, Green

Miessner, B. F. (1916). Radiodynamics: The wireless control of torpedoes and other mechanisms . New York: D. Van Nostrand Co

Thompson, S. P. (1915). Elementary lessons in electricity and magnetism . New York: Macmillan.

Stanley, R. (1914). Text book on wireless telegraphy . London: Longmans, Green.

Ashley, C. G., & Hayward, C. B. (1912). Wireless telegraphy and wireless telephony : an understandable presentation of the science of wireless transmission of intelligence. Chicago: American School of Correspondence.

Massie, W. W., & Underhill, C. R. (1911). Wireless telegraphy and telephony popularly explained . New York: D. Van Nostrand.

Captain S.S. Robison(1911). Developments in Wireless Telegraphy . International marine engineering, Volume 16. Simmons-Boardman Pub. Co.

Bottone, S. R. (1910). Wireless telegraphy and Hertzian waves . London: Whittaker & Co.

Erskine-Murray, J. (1909). A handbook of wireless telegraphy: its theory and practice, for the use of electrical engineers, students, and operators . New York: Van Nostrand.

Twining, H. L. V., & Dubilier, W. (1909). Wireless telegraphy and high frequency electricity; a manual containing detailed information for the construction of transformers, wireless telegraph and high frequency apparatus, with chapters on their theory and operation . Los Angeles, Cal: The author.

The New Physics and Its Evolution . Chapter VII: A Chapter in the History of Science: Wireless telegraphyFleming, J. A. (1908). The principles of electric wave telegraphy . London: New York and Co.

Simmons, H. H. (1908). "Wireless telegraphy ", Outlines of electrical engineering . London: Cassell and Co.

Murray, J. E. (1907). A handbook of wireless telegraphy . New York: D. Van Nostrand Co.; [etc.].

Mazzotto, D., & Bottone, S. R. (1906). Wireless telegraphy and telephony . London: Whittaker & Co.

Collins, A. F. (1905). Wireless telegraphy; its history, theory and practice . New York: McGraw Pub.

Sewall, C. H. (1904). Wireless telegraphy: its origins, development, inventions, and apparatus . New York: D. Van Nostrand.

Trevert, E. (1904). The A.B.C. of wireless telegraphy; a plain treatise on Hertzian wave signaling; embracing theory, methods of operation, and how to build various pieces of the apparatus employed . Lynn, Mass: Bubier Pub.

Fahie, J. J. (1900). A history of wireless telegraphy, 1838–1899: including some bare-wire proposals for subaqueous telegraphs . Edinburgh: W. Blackwood and Sons.

Telegraphing across space, Electric wave method . The Electrical engineer. (1884). London: Biggs & Co.American Institute of Electrical Engineers. (1884). Transactions of the American Institute of Electrical Engineers . New York: American Institute of Electrical Engineers. (ed., Contains Radio Telephony — By E. B. Craft and E. H. Colpitts (Illustrated). Page 305 )

ウィキメディア・コモンズには、

無線電信 に関連するカテゴリがあります。

John Joseph Fahie, A History of Wireless Telegraphy, 1838–1899: including some bare-wire proposals for subaqueous telegraphs

John Joseph Fahie, A History of Wireless Telegraphy: including some bare-wire proposals for subaqueous telegraphs

John Joseph Fahie, A History of Wireless Telegraphy: including some bare-wire proposals for subaqueous telegraphs

Alfred Thomas Story , The Story of Wireless Telegraphy , 1904 [1] James Bowman Lindsay A short biography on his efforts on electric lamps and telegraphy.Sparks Telegraph Key Review Principles of Radiotelegraphy (1919)