|

古市古墳群

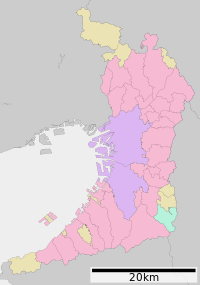

古市古墳群(ふるいちこふんぐん)は、大阪府羽曳野市・藤井寺市にある古墳群。20基が国の史跡に指定され、27基(重複含む)が宮内庁により天皇陵(8基)・皇后陵(2基)・皇族墓(1基)・陵墓参考地(1基)・陵墓陪冢(15基)に治定されている。 概要東西約2.5キロ、南北4キロの範囲内に、誉田御廟山古墳(伝応神陵)など墳丘長200メートル以上の大型前方後円墳6基を含む、123基(現存87基)の古墳で構成される古墳群である。いずれも標高24メートル以上の台地や丘陵上にある。北部の誉田御廟山古墳(伝応神陵)・仲津山古墳(伝仲津姫陵)・市ノ山古墳(伝允恭陵)・岡ミサンザイ古墳(伝仲哀陵)などの古い古墳群と南方の前ノ山古墳(白鳥陵)を中心とする前方部の著しく発達した西向きの新しい一群とに分けられる。相対的序列は、仲津山古墳、誉田御廟山古墳・仲津山古墳・津堂城山古墳、市ノ山古墳・墓山古墳、河内大塚古墳、前ノ山古墳、ボケ山古墳、白髪山古墳、高屋城山古墳になるであろう[1]。 古墳造営には豪族の土師氏などが関与していたと考えられている。 2008年9月26日、大仙陵古墳(仁徳天皇陵)を含む百舌鳥古墳群とともに世界遺産の国内暫定リストに追加された。歴史学や考古学の一部学会には、世界遺産登録やその登録条件となる文化財指定が、宮内庁管理下の天皇陵古墳の公開や発掘調査に道を開くものとして歓迎する声がある。 2008年から羽曳野市教育委員会が行った発掘調査で、高屋城山古墳(伝安閑天皇陵)の近辺で、これまで同古墳群内で未発見だった、6世紀中頃のものと思われる前方後円墳(城不動坂古墳)が発見された。安閑天皇の后らが祭られていた可能性も指摘されていたが、判明前に宅地開発によって破壊されてしまった[2]。 2019年7月6日の第43回世界遺産委員会にて、古市古墳群のうち26基が世界文化遺産に登録された[3]。 一覧墳形別の内訳主な古墳

なお、河内大塚山古墳(大塚陵墓参考地)を古市古墳群に含める説がある。 史跡指定現存する古墳のうち14基が2001年1月29日付けで一括して国の史跡に指定された。これら14基の古墳のうち12基は、1956年から1986年までの間に個別に国の史跡に指定されていたもので、2001年に既指定の史跡を1件に統合し、青山古墳と蕃所山古墳を追加指定したうえで、あらためて「古市古墳群」として指定したものである[5]。その後、2014年に稲荷塚古墳、東山古墳、割塚古墳、2015年に唐櫃山古墳、2016年に松川塚古墳、浄元寺山古墳、2021年に白鳥陵古墳(軽里大塚古墳)周堤及び仲姫命陵古墳(仲ツ山古墳)周堤がそれぞれ追加指定され、史跡「古市古墳群」は計22基となっている[6]。 古市の大溝1968年、航空写真から大溝が発見された。現存している部分もあるし、埋没している部分や池に利用されているところもある。幅20 - 30メートルの大溝が前方後円墳の墳丘の間を走っている。『日本書紀』仁徳天皇十四年の条にある、感玖(こむく)の大溝(おおうなで)かと推定されている。「古市の大溝」と名づけられている。この溝は、古市古墳群形成の過程で掘削され、数度の改築の跡が残っている。八世紀には埋没してしまったところも出て来る。 1978年に、三ツ塚古墳から古代の運搬具・修羅が出土し、話題となった。 世界遺産推薦への動向顕著な普遍的価値の証明 世界遺産に求められる「顕著な普遍的価値」を、2007年の文化庁による世界遺産候補地公募に際して一府三市が作成・提出した提案書では、「百舌鳥・古市古墳群における墳丘形態が日本各地のモデルとなり、副葬品や埴輪にも影響を及ぼし、古墳文化とその交流の中心地であり、独自の文化が存在したことを示している」「前方後円墳をはじめとする独特な墳墓形態とその築造技術は独自発展したもので、それを可能とした高度な土木技術の存在を裏付ける物証である」とした。これに対し2010年に暫定リスト掲載を決めた際に文化庁は、「4~6世紀にかけて日本各地で造営された古墳群は百舌鳥・古市古墳群を規範とし、古墳時代に共通する古墳造営の価値観の交流を示している。また、巨大古墳の周囲に中小の多様な古墳を配置していることは、当時の政治的・社会的支配の実態を反映しており、古墳造営の独自の文化的伝統があったことを示唆する物証である」とコメントした[7][8]。また、2012年に開催した国際シンポジウムでは、「造墓における巨大化や来世観は古代中国の価値観が波紋状に東アジアへ広がった物証であり、百舌鳥・古市古墳群の王墓はその倭風(和風ではない)化された価値観が顕れている」「膨大な労働力と時間を費やした墳墓造営は、国家形成過程における権威・権力の存在を示している」とし、国際交流や国家形成という視点が加えられた[9][8]。2019年5月13日UNESCOの諮問機関は古市古墳群を含めた「百舌鳥・古市古墳群」を世界文化遺産への登録を勧告した[10]。 課題と対策百舌鳥・古市古墳群は2013年から毎年世界遺産への推薦を目指してきたが、3年連続で国内選考から漏れ続けた。その理由として文化庁は、「階層性が示す『顕著な普遍的価値』の合理性の検討」「構成資産がどう『顕著な普遍的価値』に貢献しているか」を明確にする説明が足りないとし、古墳群が抱える課題を提示したが、問題も残されている[11]。

さらに推薦候補に決まった後も、百舌鳥古墳群と古市古墳群を一体化して捉える理由が不明確であるとも指摘している。 また、世界遺産推薦に際し完全性(インテグリティ)として法的保護根拠が求められ、国内の既存文化遺産の大半が文化財保護法を拠り所としてきたが、天皇陵・陵墓参考地は国有財産法に基づく皇室用財産のため文化財指定が困難であり(世界遺産条約では「当該国内法令に定める財産権は害さない」とし、所有権とその権利の行使は認めている)、このことはひいては秘匿性(菊タブー)を高めることになりかねない危惧もある[12]。 こうしたことをうけ構成資産の見直しが図られ、古市古墳群からは赤面山古墳、割塚古墳、衣縫塚古墳、宮の南塚古墳、唐櫃山古墳、松川塚古墳、稲荷塚古墳を除外することを決定[13]。法的保護根拠は景観法を中核とし、両古墳群間の移動に関してはレンタサイクルの活用を推進する[14]。 この他、濠の水の波で墳丘部が崩れたり、濠に産業廃棄物が捨てられる、大量発生したアオコが腐り異臭を放つといった問題も報告されている[15]。 多様な価値観上記の「顕著な普遍的価値」に加え、課題指摘事項に対しても斬新な切り口で対応する見解が示されている[8]。

交通アクセス脚注注釈出典

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia