|

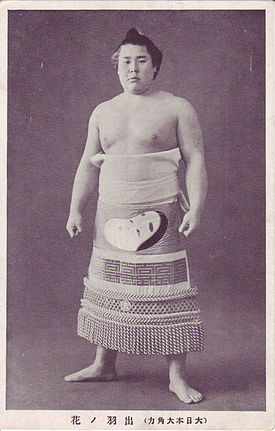

出羽ノ花國市

出羽ノ花 國市(でわのはな くにいち、1909年3月1日 - 1987年5月30日)は、石川県能美郡(現:石川県小松市)出身(出生地は東京都江東区)で出羽海部屋に所属した大相撲力士。本名は市川 國一(いちかわ くにいち)(旧姓:駒澤)。 経歴現役力士として1909年3月1日に東京府南葛飾郡大島町(現:東京都江東区大島)で肥料会社を営む家に生まれ、石川県能美郡(現:石川県小松市)で育つ。既に9歳で体重が60kgに達して怪童と話題になり、実家の得意先の世話で出羽ノ海部屋を紹介された。毎週土曜日には地元の巡査の迎えで部屋に行って関取と相撲を取らせてもらったり、出羽海によって遊びに連れて行ってもらったり、部屋に宿泊する時は豪華な文房具をお土産に貰ったりするなど可愛がられた。 その後、本格的に相撲に取り組むこととなり、1925年1月場所で「出羽ノ子」という四股名で初土俵を踏む。1930年5月場所に十両昇進を果たすが、1932年1月に勃発した春秋園事件によって、一度幕下へ降格していながら抜擢されて一気に新入幕を果たす(同期入幕に双葉山定次がいた)。この時に「出羽ノ花」に改名したが、新入幕の直後に腸チフスによって2月場所、3月場所を休場したため、十両に降格となった。 チフスを完治させて1934年1月場所に再入幕するが、出羽ノ花の相撲は正攻法過ぎて上位力士にまるで通用せず、出羽海も「あいつ(出羽ノ花)に駒ノ里の出足でもあれば大関になれるのに」と嘆いたこともあるという。1940年1月場所3日目の幡瀬川邦七郎戦で内掛けを受けて敗れた際に右膝関節内出血の重傷を負い、同年5月場所を全休したのを最後に現役を引退した。通常通り歩けるまでに一年も要し、この怪我の後遺症によって足が曲がってしまい、両足を揃えて立つことが出来なくなった。 1936年5月場所では初日に敗れてから勝ち・負けが交互に続く「ヌケヌケ」だったことがある。この当時は一場所11日間興行のため、最終的には5勝6敗で負け越した。 親方時代~蔵前国技館建設までの苦難現役引退後は年寄・武藏川を襲名し、武藏川喜偉と名乗る。戦前の巡業で満州へ遠征した際に、日本相撲協会が勧進元に対して言い値をそのまま支払う様子を見て愕然とし、経済学や簿記・経理、算盤を学んで協会の財政運営に貢献した。算盤はプライドを捨てて幼児に交じって習ったという。現役時代は大きな活躍が無かった出羽ノ花だが、これ以降は協会の金庫番・知恵袋としての大活躍を見せることとなる。 1945年8月に終戦を迎えた直後、敗戦によって旧・両国国技館が接収されて使用できず、本場所を天候に左右されやすい野外での興行にせざるを得ない間、武藏川の自宅を担保にする(他の親方も自宅を担保にした者が数名いる)などの懸命な資金の工面を行い、その中から蔵前仮設国技館建設資金を捻出した。1949年には日本橋浜町公園に仮設の国技館[1]を建設したが、GHQから取り壊し命令を受けた武藏川は、いったん仮設国技館の外壁を剥がして取り壊したように見せかけ、後で新しい外壁で覆って新築と言い張る苦肉の策を思いつき、実行して同年1月場所・5月場所の興行をやり抜いた。蔵前国技館を建設する際には、神奈川県相模原市のアメリカ陸軍相模総合補給廠で眠っていた旧大日本帝国海軍飛行機工場の廃材に着目し、GHQからの払い下げを受けて念願の鉄筋鉄骨での国技館建設を果たした。この直後に朝鮮戦争による朝鮮特需で鉄の価格が急騰したため、絶妙のタイミングで買い抜けたこととなった。 国会答弁、海外公演の成功1957年3月2日、衆議院予算委員会において、公益法人たる相撲協会のあり方について疑義が出され[2]、世論が喚起された。続く4月3日の衆議院文教委員会では参考人として呼ばれた協会理事長である出羽海は病気療養と称して欠席し(出羽海はその後5月4日に割腹自殺未遂を図る騒ぎを起こす)、代わって武蔵川らが出席する[3]。委員会の冒頭、「相撲専修学校」の設置が依然為されていないことに対する答弁はしどろもどろであったが[4]、武蔵川は事前に8項目にわたる改善案を提示していて、その後の質問に対してはそつなく意見を述べ[5]、今後も財団法人として協会を続けていく決意を示した。質疑の最後、質問に立った柳田秀一は武蔵川に対し「あなたの答弁を聞いておると、同僚諸君は大臣以上だと言っておる。おそらく普通の人で青いものをつけて国会議員の前に参考人として呼ばれますと上るものです。そしていいことを言ってみたり、答弁もなかなかうまくいきませんが、あなたの答弁を聞いてみると大臣以上です。実にりっぱな答弁をされておる。むしろあやまって相撲界に入られたのか惜しいくらいです。」「非常にりっぱな、むしろ相撲界に珍しい優秀な頭脳明晰な方」[3]と述べている。 出羽海は1960年11月に急死したことで、年寄名跡を「出羽海(8代)」に変更して部屋を継承した。この際、先代は九重に部屋を継承させたかったと言ったようだが、現役時代の最高位が低かった武藏川が部屋を継承したことで、後の問題への火種となった。継承直後は佐田の山晋松に次ぐ関取がなかなか出ていない状況のため、幕下の古参力士に対して「うちは下宿屋じゃないんだぞ」と通達して廃業(リストラ)させ、その結果として北の富士勝昭、福の花孝一など数人が十両昇進を果たした[6]。北の富士の著書によると、「稽古中に(武藏川が)千円札の山をそばに置いて『勝った方にやるぞ』と言った。これで頑張って稽古に励んだ」[7]「親方から100万円(現在の500万円に相当)ほどの借金をしたが、九重部屋に移籍する時に返しに行ったら全額帳消しにしてもらった」[8]など、先代より気前の良いところがあり、部屋の食事事情も改善されたという。その一方で、力士がタニマチに食事などを御馳走になることを好ましく思っていなかったという証言も残る。 1965年には、日本相撲協会として戦後初の海外公演となるソビエト連邦公演の団長に就任し、モスクワにあるボリショイ劇場とハバロフスクのレーニンスポーツ宮殿での興行を成功させた。 明晰な頭脳と雄弁ぶりから、「角界の代議士」と言われることもあり、また一方では「力士になっていなかったら、大実業家になっていたのではないか」という声もあった。これによって生まれた才覚を勤勉と努力により開花させ、大相撲の為に余すところなく発揮した[9]。 九重独立問題 ソビエト連邦公演からの帰国後、長女・恵津子が佐田の山晋松と結婚した。そして佐田の山を出羽海部屋の後継者に指名し、土地建物の名義も全て「市川 晋松」(佐田の山)に書き換えた。これは周囲の「今度こそ後継者は九重だろう」という予想を完全に覆すものとなった。これに対し、1967年1月場所の直前に、横綱へ昇進していた佐田の山晋松への後継決定を不服として、九重が弟子13名を連れての独立を申し出た。出羽海は悩んだあげく即答を避け、1月場所終了後の回答を約束した。1月場所の終了後の1月31日、出羽海一門の全年寄を出羽海部屋大広間に呼び集め、九重部屋の創設は「出羽海一門からの破門」を条件に認めると回答、北の富士勝昭を筆頭に10名(3名は親による反対を理由に認めず)の現役力士が高砂一門へ移籍した。 破門とする理由は出羽海部屋中興の祖にして、一門の創設者である常陸山谷右衛門の「不許分家独立」の不文律が背景にあることは間違いないが、破門までして独立を許した経緯については諸説あり、「九重の希望は叶えたいが、一門の掟には背けない中での苦渋の決断」「北の富士が移籍することで対佐田の山戦が可能となり、好取組を増やすため」といった好意的な見方があるが、その一方で「先代から『出羽海』を継承した際に『独立したい者はいないか』と言ったのに不服のある者を一門から追い出す狙いがある」といった否定的な見方もあった。さらに、北の富士に対しては「本当に(移籍で)いいのか?残ってもいいんだぞ」と言ったとも伝わり、これが事実なら「対佐田の山戦を可能にして好取組を増やす」という目的は否定されることとなる。先代・出羽海の遺族は九重を支持していたことから、それに影響を受けたのは間違いないと思われる。なお、一門からの破門を条件に独立を許された例としては、立浪一門へ移籍した武隈部屋が存在するが、今回の九重独立騒動との関連は不明である。 相撲協会理事長就任1968年3月場所を最後に佐田の山晋松が引退すると、出羽海の名跡を譲って武蔵川(こちらの「蔵」は現在の字)に戻した。また、同年12月16日に時津風理事長が死去すると、死去翌日に後任の理事長に就任した。理事長就任後は日本相撲協会の近代化に尽くし、1969年5月場所から勝負判定の参考としてビデオ映像の導入を決断したほか、1971年には蔵前国技館改装の竣工にこぎ着けた。また、文部省から中学生力士の学校欠席問題が指摘されたのを機に、1972年1月場所から中学校卒業前の入門を禁止し[10]、義務教育を修了させることを最優先とした。 この時期の日本相撲協会は土俵の内外で大きな動きが相次ぎ、本場所では大鵬幸喜の現役引退、玉の海正洋の横綱昇進と急逝を経て、元弟子・北の富士勝昭、琴櫻傑將の横綱昇進、そして輪島大士・北の湖敏満の台頭を導いたほか、1972年には外国(ハワイ州出身)力士である高見山大五郎が幕内最高優勝を果たした。海外公演も、1973年には前年の国交回復を受けて中華人民共和国公演(北京市と上海市)を実現させ、大相撲の国際化を推進した。このような矢継ぎ早の行動による大相撲の活性化が、後の両国国技館建設につながる大相撲人気の隆盛の礎となる。 一方で、相撲茶屋問題の改革について、1957年の国会答弁では「熱意を持っております」[3]と述べたものの本質的な改善には至らなかった。国技館サービス株式会社の下で最大規模の相撲茶屋「四ツ万」(相撲案内所十二番)を経営する市川家と養子縁組を行ったため、多額の権利金(1957年の国会質疑で示された金額として、年寄株が120万円であるのに対し茶屋の権利金は700万円とされ、天竜から「利益をむさぼっておる」と評された)が絡む茶屋問題には手を付けられなかった。自身と養子縁組を行った佐田の山晋松も、後に就任する理事長時代に年寄株改革を提言した時は、相撲茶屋による既得権益で退職後の生活が保障されている点を角界内部、マスコミ、好角家などから難詰された。 1974年に理事長を春日野へ譲り、自身は相談役となった。同年2月28日付で停年を迎えた後も引き続き相談役を務め、1976年1月に日本相撲協会を退職した。同年2月からは日本相撲協会嘱託として相撲博物館館長を務め、1987年5月30日に死去、78歳没。死去後、日本相撲協会は功績を称えて同年6月2日に協会葬を行い、同年6月9日に正五位勲三等瑞宝章が追贈された。 人物色白の人形のような体格で人気があり、生来の器用さとちゃんこ番を散々やらされたので料理が上手く、自宅でフグを捌いて家族や来客に振る舞ったとされる。また着物に凝り、普段も大島紬を愛用した。 現役時代はあまり活躍できなかったが、その真価は力士引退後に発揮された。上記で述べたように日本相撲協会の理事として協会運営に尽力し、蔵前国技館の建設の立役者となった。その後、日本相撲協会の理事長に就任し、大相撲と協会の近代化・国際化に手腕を振るい、その功績はいまでも高く評価されている。理事長職は2代目の出羽海から元力士が務めるようになっていたが、現在まで彼以外はすべて元横綱か元大関であり、平幕どまりでありながら角界のトップに昇りつめたことから、政界の田中角栄に擬されることもある。田中内閣による日中国交回復の翌年に中国公演を実現させ、理事長を退任した1974年には田中も首相を辞任している。 エピソード

主な成績

場所別成績

幕内対戦成績

※カッコ内は勝数、負数の中に占める不戦勝、不戦敗の数。

著書

脚注

関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia