|

Pieve Vergonte

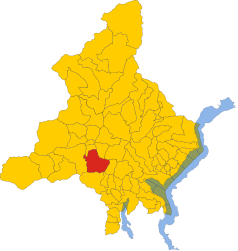

Pieve Vergonte (La Pieu in dialetto ossolano, anticamente detta Virgonto, Vergunto, Vergonto, Vergunti, Vergonte, Pietra Santa) è un comune italiano di 2 415 abitanti[2] della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Geografia fisicaPieve Vergonte si trova in bassa Ossola, lungo il corso del Toce, ai piedi della Valle Anzasca. Sono presenti sul territorio comunale vari corsi d'acqua: Torrente Marmazza, il più importante corso d'acqua di Pieve Vergonte, Rio San Rocco, Rio Santa Maria, Rio Toietti, Rio della Fontana, Rio Valletta, Rio della Vallaccia, Rio detto Lanca, Rio detto Rialetto, Rio Arsa, Rio del Castello, Rio della Chiesa, Rio detto Inferno, Rio Togni, Rio Mot. Branchis. Il rio della Taverna e il Rio Fornate sono presenti con sbocco nella valle Anzasca. Il Canale Industriale Rumianca è un'importante opera per la produzione di energia idroelettrica a fini industriali[senza fonte] Il Lago Sant'Anna, in frazione Loro, legato alla Società Pescatori Sant'Anna[5], fondata nel 1964 per la pesca alla trota. I corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche sono: Rivo Valle dell'Inferno, Rivo di Megolo, Torrente Arsa, Rivo Vallaccia, Torrente Marmazza, Torrente Anza.[6] StoriaDalle tribù Celte all'Impero romanoLa zona del Nord Italia dove sorge l'odierna Pieve Vergonte era nota ai Romani come Gallia Traspadana, indicando quel territorio della Gallia Cisalpina compreso tra le Alpi e il fiume Po, e gli antichi popoli che vi dimoravano erano considerati Galli. La popolazione più rilevante della zona erano gli Insubri, da cui la denominazione di Insubria, mentre sembra che nelle terre del comune di Pieve Vergonte fossero stanziati gli Agoni, di cui rimane traccia nel nome del fiume Agogna e della città di Vogogna. Circa un secolo dopo, i Romani furono minacciati di perdere le loro conquiste nelle Gallie da un'invasione dei Cimbri, che calarono in Italia insieme agli alleati Teutoni. I consoli Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo furono inviati alla guida di un grosso esercito per fermarli allo sbocco delle Alpi. Mario si diresse verso la Provenza mentre Catulo si porto in Ossola, salendo lungo l'Atisone, oggi chiamato Toce, e qui si fortificò in due castelli, che come raccontato da Plutarco nella vita di Mario, non dovrebbero essere stati molto distanti dall'antica Vergunto, villaggio posto dove sorge l'odierna Pieve Vergonte, e da Vogogna, posti uno al di qua, l'altro al di là dell'Atisone. Il numero elevato degli invasori Cimbri costrinse i romani a ritirarsi, lasciando solo un piccolo presidio nelle fortificazioni, che fu però sconfitto con facilità. I Cimbri, percorrendo le valli fino alla pianura tra la Sesia e il Ticino, attraversando il territorio di Borgomanero, si scontrarono coi romani nelle campagne del vercellese, al di qua della Sesia. La Battaglia dei Campi Raudii del 101 a.C. (653 a.U.c.), avvenuta presso l'attuale Peltrengo nel comune di Casalino[7], fu particolarmente sanguinosa e segnò la fine dell'invasione dei Cimbri. L'antica via del Sempione fu tracciata nel contiguo territorio di Vogogna ed edificata a est del fiume Atisone diretta verso Cardezza, Beura, Masera, Montecrestese, fino al Ponte Maglio con il quale passa sulla riva opposta, ancora verso Crevola entrando nel valle Deveria e proseguendo per Iselle ad Algabio e Sempione. Una lapide romana, posta a Vogogna, indica il restauro della strada nel 196, sotto l'imperatore Settimio Severo, con un testo gravemente danneggiato in cui si legge:

Nella seconda linea dell'iscrizione sono citati Gaio Domizio Destro e Publio Fusco, consoli nell'anno 196 (948 a.U.c.). Dopo il licenziamento di Belisario, generale dell'Impero Romano, in guerra per i Bizantini contro i Goti; Narsete, generale dell'Impero Romano, comanda la spedizione dell'anno 551 contro i Goti, con l'aiuto di molti mercenari germanici, tra cui 2.500 Longobardi guerrieri, i futuri invasori d'Italia. Il dominio degli Ostrogoti in Italia, tra cui Pieve Vergonte, è terminato a seguito della sconfitta militare del re Totila, che si scontra con Narsete a Busta Gallorum a Tagina (Gualdo Tadino) nel luglio del 552, viene sconfitto e muore nella fuga. La prova autentica dell'Ossola gotica, inclusa Pieve Vergonte, sono gli armadi di monete Greco-Gotiche di Finero (Verbania Repertoire 4980), un tesoro di monete d'oro e gioielli, mentre gli armadi di Masera (Domodossola 5010 Repertoire), sono solo di argento e già di origine longobarda. I Longobardi, guidati da re Alboino nel 569 passano in Italia. Racconta Paolo Diacono nella Historia Langobardorum:

Nell'autunno del 569 Alboino conquista Milano, dove viene proclamato re d'Italia dal suo popolo (dominus Italiae), mentre Pavia è in grado di resistere fino a 571, quando cade sotto il dominio longobardo insieme a Vergunto (Pieve Vergonte). In 584, di fronte alla reale minaccia di una invasione dei Franchi, Longobardi promuovono il re Autari e il suo successore, Agilulfo (590-616). MedioevoLiutprando, re dei Longobardi, successore del padre Ansprando, sul cui trono salì nel 712 era di fede cattolica e si dimostrò costruttore e restauratore di chiese a Pavia e altrove. Fondò il Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro intorno all'anno 728, a cui fece dono di un podere, tale Coro Vergonto, col diritto di pescare nel fiume Atosa (Toce), riconfermato poi da Corrado Il Salico nel 1033 (antiq. Italia. T. I.Col.596)[8] Il dominio Longobardo d'Italia e di Pieve Vergonte terminò con re Desiderio il quale morto re Astolfo senza eredi (756), fu proclamato suo successore e poté salire al trono per l'intervento di papa Stefano II. Nell'anno 918 Vergunto e le terre vicine, inclusi i diritti di pesca e caccia, risultano proprietà dell'antico monastero di San Pietro in Ciel d'Oro in Pavia, come si evince da diplomi imperiali che confermano precedenti donazioni fatte dal re longobardo Liutprando nell'VIII secolo e da successivi imperatori. Il diploma che ne fa certezza è di re Berengario, in cui si legge:

Nell'anno 1004 Enrico II, re di Germania dal 1002, scese in Italia, dove Arduino d'Ivrea si era fatto incoronare re, e lo costrinse alla fuga cingendosi egli stesso della corona reale d'Italia a Pavia. A seguito di scontri tra italiani e tedeschi, Enrico II dovette abbandonare Roma e passando per la Toscana e Lombardia, ritornare in Germania. Durante questo viaggio, dispensò i più ampi favori e privilegi alle chiese e specialmente ai vescovi di Novara e Vercelli. L'Imperatore ricompensava il Vescovo Pietro di Novara, per la costante fedeltà dimostrataglieli e in considerazione dei danni subiti durante il dominio di Ardoino. In ricompensa pertanto della sua abnegazione e ristorazione di tanti danni da lui sofferti, accordava l'Imperatore un piccolo contado nella Valle dell'Ossola. Pieve Vergonte veniva trasferita nella potestà e sotto la giurisdizione della Chiesa

Questo il testo del preziosissimo documento, conservato nell'Archivio Capitolare di Santa Maria in Novara (Novara, Archivio Storico Diocesano, A.C. N, 27). A questi fatti d'Italia si aggiunge la storia di Pieve Vergonte, in quanto il 12 luglio 1006 nel castello dell'Isola di San Giulio, Pietro III, vescovo di Novara, concesse a tale Grimaldo per 29 anni la metà di quattro masserie poste nel territorio di Anzola appartenenti ai beni della chiesa pievana di San Vincenzo di Vergonte, per il canone d'affitto annuo di cento libbre di formaggio. Nel 1006 le quattro masserie e i sei coloni erano di pertinenza della chiesa pievana di Vergonte, anche se amministrate dal Vescovo, il quale secondo una formula in uso a quel tempo, godeva i beni ma provvedeva ai bisogni di quella chiesa proporzionalmente ai frutti. Un legame già forte nel 1006, ma che risaliva ad un'epoca precedente e univa Anzola all'antichissima pieve di San Vincenzo di Vergonte. I sei fattori della chiesa di Vergonte (Domenico, Lupo, Martino, Domenico, Giovanni Battista e Albino) che nel 1006 lavoravano le quattro masserie di cui si componeva la terra di Anzola, discendevano probabilmente dai primi coloni insediati dalla Pieve di Vergonte o dal Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, che risulta aver posseduto in quei tempi terre e peschiere in altri luoghi della valle. I coloni vivevano dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, come rivela il canone stabilito in formaggio - cento libbre - da versare ogni anno nei giorni precedenti o successivi alla festa di Sant'Andrea (30 novembre): scadenza posticipata rispetto a quella di San Martino (11 novembre), tradizionalmente fissata come termine dell'annata agraria. Nell'anno 1301, il 20 settembre, Francesco Scaciga della Silva scrive nella sua Storia di val D'Ossola:

Nell'anno 1348, il giorno 9 febbraio, il villaggio di Pietrasanta, nato in seguito alla distruzione dell'antica Vergunto e antecedente alla creazione di Pieve Vergonte, venne distrutto da una piena del torrente Anza. In quel tempo Pietrasanta era capitale della Bassa Ossola e sede ordinaria del tribunale per tutto il Distretto. Francesco Scaciga della Silva riporta ancora nella sua Storia di val d'Ossola:

Pieve Vergonte era ancora il resto dell'antichissimo borgo di Vergonte, il quale fu subissato da una terribile irruzione del torrente Marmazza verso il V secolo dell'era volgare. Sempre lo Scaciga della Silva riporta:

Al di sopra della frazione di Megolo vi era un piccolo castello, che già servì come luogo di segnalazione sul contegno del nemico nel tempo delle fazioni Ferraris dell'Ossola Inferiore e Spilorcia dell'Ossola Superiore. Rumianca venne compresa nella Signoria di Vogogna e divenne feudo di un ramo della famiglia Borromeo, proprietaria del porto di barche tramite il quale si attraversava la Toce. Età modernaNel 1421 Filippo Maria Visconti (Milano 1392 - ivi 1447), duca di Milano, figlio di Gian Galeazzo e di Caterina Visconti, volle assicurare anche gli sbocchi occupando, con l'aiuto di Carmagnola, Genova, le valli di Domodossola, inclusa Pieve Vergonte, e Bellinzona, minacciate dagli Svizzeri tedeschi. Nel 1422 al piano di Arbedo venne combattuta una battaglia che vede la vittoria delle milizie di Filippo Maria Visconti, comandate da Carmagnola, sugli Svizzeri. In conseguenza il confine svizzero ritornò allo spartiacque alpino. Il 20 gennaio 1490 avviene la separazione della Chiesa di San Gottardo di Castiglione in Valle Anzasca, dalla chiesa pievana di San Vincenzo di Vergonte e la sua erezione in parrocchia:

Nell'anno 1525 a seguito della battaglia di Pavia tra l'esercito di Francia guidato da re Francesco I e l'esercito del Sacro Romano Impero guidato da Carlo V d'Asburgo, le regioni del Nord Italia, incluso il Ducato di Milano, l'Ossola e Pieve Vergonte vennero trasferite alla Casa Asburgo. Nell'anno 1555 successivamente all'abdicazione di Carlo V, l'Impero venne diviso tra il figlio Filippo II e il fratello Ferdinando I. L'Ossola e con essa Pieve Vergonte passò sotto amministrazione del re di Spagna Filippo II e spagnola rimarrà per i successivi 159 anni. La Pace di Augusta venne conclusa il 25 settembre 1555 tra l'imperatore Carlo V e i principi tedeschi; pose fine alle trentennali guerre di religione in Germania. La pace sancì il diritto dei principi a scegliere secondo coscienza la confessione religiosa, con l'obbligo per i loro sudditi di adottare la stessa religione (cuius regio, eius religio «di chi [è] la regione, di lui [sia] la religione»). Pieve Vergonte sotto il dominio di un re cattolico, rimase per diritto, terra di fede cattolica. A seguito della Guerra di successione spagnola (1701-1714) conclusasi con il trattato di pace di Utrecht (1713) e in specifico il trattato di pace di Rastatt (1714), il Re di Spagna Filippo V si vide forzato a cedere il Regno di Napoli, il Regno di Sardegna, lo Stato dei Presidi e gran parte del Ducato di Milano all'imperatore Carlo VI. L'Ossola e con essa Pieve Vergonte seguirono il destino politico del Ducato di Milano passando sotto amministrazione austriaca. A seguito della guerra di Successione Austriaca (1740-1748) e i relativi trattato di Worms del 1743 e il trattato di Aquisgrana del 1748 che pose fine al conflitto, il Regno di Sardegna acquisì tra i numerosi territori, quello dell'Ossola, incluso Pieve Vergonte. Il Re di Inghilterra, la Regina di Boemia e Ungheria, Imperatrice del Sacro Romano Impero e il Re di Sardegna stipularono un'alleanza militare su iniziativa inglese con la cessione di territori sotto controllo austriaco al Regno di Sardegna che spostava il confine sul lago Maggiore e lungo il fiume Ticino fino al suo ingresso nel fiume Po. Dopo 29 anni di governo austriaco, Pieve Vergonte passò alle terre di Casa Savoia, di cui seguirà i destini fino alla sua caduta. Nell'anno 1775 re Vittorio Amedeo III, approvò, con Patente 6 giugno 1775, il nuovo Regolamento per le amministrazioni comunali. La comunità di Vogogna venne considerata troppo estesa per cui l'antico Comune di Vogogna costituito originariamente da dieci terre venne diviso in sei Comuni distinti e separati tra loro: Vogogna con Prata; Pallanzeno; Piedimulera; Cimamulera; Fomarco; Rumianca con le frazioni di Megolo, Loro e Pieve Vergonte. Età contemporaneaNell'anno 1800 Napoleone scese in Italia e con un proclama del 15 ottobre riorganizzò l'alto e il basso novarese nel dipartimento dell'Agogna. Con legge 2 novembre 1800 l'Ossola dipendeva amministrativamente dal Compartimento dell'Agogna, suddiviso in 17 distretti. Vogogna, dichiarata capoluogo del Distretto XIV, conservava ancora la sua antica giurisdizione dell'Ossola Inferiore e della Valle Anzasca con 26 comuni, tra cui Fomarco. Il decreto 8 giugno 1805 sull'Amministrazione Pubblica e sul compartimento territoriale del Regno d'Italia, la cui capitale era Milano, suddivise il Regno in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni. Pieve Vergonte, frazione del comune di Rumianca, assieme ai comuni di Pallanzeno, Piedimulera, Cimamulera, Anzino, Valle Anzasca, Fomarco, Anzola, Migiandone, Ornavasso, Mergozzo, Cuzzago e Premosello, faceva parte del Cantone di Vogogna che ne era il capoluogo. Nell'anno 1847 Pieve Vergonte era ancora frazione di Rumianca alla quale facevano capo anche le frazioni di Megolo e Loro. Nell'anno 1847 si scrive ancora di Rumianca che

Nell'anno 1861, con la nascita del Regno d'Italia, l'Ossola e con lei Pieve Vergonte passarono sotto l'amministrazione della Provincia di Novara. Nell'anno 1928 venivano definitivamente soppressi il Comune di Fomarco e il Comune di Rumianca che vengono riuniti in un solo Comune con denominazione "Pieve Vergonte", avente una popolazione di 1.916 Abitanti. Vengono abbandonate le sedi dei Comuni soppressi. Nel corso della seconda guerra mondiale i territori montani intorno a Pieve Vergonte, come quelli di tutta la Val d'Ossola, furono testimoni di un'importante attività partigiana, in particolare della formazione del comandante Filippo Beltrami, una delle prime sorte nella zona tra il Cusio e l'Ossola, che a fine gennaio 1943 aveva posto la sua base temporanea nel territorio pievese, in località Cortavolo, poco sopra la frazione di Megolo Mezzo. Il giorno 13 febbraio 1944 questa zona fu teatro della battaglia di Megolo, fra il gruppo partigiano di Beltrami e truppe nazifasciste dell'esercito tedesco e della Repubblica Sociale Italiana provenienti da Domodossola e Novara, agli ordini del capitano Ernst Simon. Dopo un'azione di sabotaggio alla linea ferroviaria, cui aveva partecipato lo stesso Beltrami, avvenuta la notte del 12 febbraio, la squadra partigiana era rientrata alla base di Cortavolo. Gli automezzi tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana arrivarono a Megolo intorno alle sei del mattino del 13 febbraio e occuparono il paese, entrando casa per casa, picchiando uomini e donne sospettati di avere rapporti coi partigiani e prendendo ostaggi fra gli abitanti[14]. Tre partigiani trovati in Megolo furono fucilati sul posto. Prima che la notizia giungesse al comando partigiano, tedeschi e fascisti della Repubblica Sociale Italiana erano già riusciti a circondare la zona e piazzare le armi pesanti; il comandante Beltrami scelse comunque di resistere ad oltranza e il gruppo si mise in posizione di combattimento. Lo scontro durò tutta la mattina e alla fine le truppe tedesche e della Repubblica Sociale Italiana,superiori di numero (60 partigiani contro 150 tra tedeschi e repubblichini) e meglio armate[15], ebbero la meglio. Nella giornata, tra scontro e fucilazione, caddero il comandante Filippo Beltrami, il commissario politico Gianni Citterio, il vicecomandante Antonio Di Dio e altri nove partigiani: Carlo Antibo, Giovanni Bressani Bassano, Aldo Carletti, Angelo Clavena, Bartolomeo Creola, Emilio (o Cornelio) Gorla, Paolo Marino, Gaspare Pajetta ed Elio Toninelli.[16] Il resto del gruppo riuscì a ritirarsi sulle montagne. Nella Resistenza sono anche da ricordare il partigiano pievese Mario Massari, appartenente alla brigata Antonio Di Dio, caduto a ventuno anni l'11 ottobre 1944 in uno scontro con militari tedeschi e repubblichini presso Migiandone, nel territorio di Ornavasso, a cui il comune di Pieve Vergonte ha dedicato una via, e la pievese Ester Maimeri Paoletti, la "staffetta azzurra", giovane figlia del direttore della Rumianca e nipote dell'architetto Paolo Vietti-Violi, che spinta dalle efferatezze nazifasciste cui aveva assistito e dalle minacce contro il padre, mantenne i contatti tra i partigiani e la direzione dello stabilimento Rumianca che li aiutava, portando messaggi per i gruppi partigiani operanti in Ossola e nel Cusio, in particolare i gruppi cattolici.[17] Il 9 maggio 1945 si registra a Pieve Vergonte, nella Val d'Ossola, la fucilazione di 11 militi della Repubblica Sociale Italiana da parte delle forze partigiane: Canapa Angelo Francesco (Carrara 18.10.1925), Conti Angelo (Roma 11.1.1893), Di Giovanni Carlo (Roma 25.9.1894), Francia Michele (Velletri 3.9.1900), Micale Salvatore (Taviano 2.12.1919), Cerchi Dino, De Deo Giuseppe (Civitavecchia 16.12.1910), Perlini Vittorio (Frosinone 1.1.1902), Princigalli Giovanni, Tesoro Alfredo (Terlizzi 14.10.1927) e il fratello Tesoro Giuseppe (Terlizzi 24.8.1925). Viene fucilata anche una civile, Serafini Amelia (Macerata 29.6.1901).[[18]] Tali militi appartenevano alla Brigata Nera Ministeriale Archiviato il 2 febbraio 2017 in Internet Archive., unità portata nella val d'Ossola dopo la rioccupazione del territorio della Repubblica Partigiana nell'ottobre 1944. La Brigata Nera Ministeriale era nata a seguito dell'imminente caduta di Roma nel 1944, per opera di Benito Mussolini e Alessandro Pavolini Archiviato il 3 settembre 2017 in Internet Archive., Segretario del Partito Fascista Repubblicano, che militarizzarono il Partito Fascista Repubblicano, trasformando le formazioni provinciali in Brigate Nere[19]. Il 27 agosto 1944, il Capo di Stato Maggiore delle Brigate Nere, Giovanni Battista Riggio, diffonde una circolare rivolta agli impiegati statali e ministeriali in cui auspica l'iscrizione volontaria dei medesimi nelle brigate[20]. A sua volta Pavolini annuncia il 17 settembre 1944, la costituzione di reparti speciali ministeriali, nasce così la Brigata Nera Autonoma Ministeriale, con sede a Brescia (Posta da campo 704) e che ottiene il maggior successo tra i funzionari dei Ministeri delle Finanze e della Cultura Popolare[20] Nel giorno 21 febbraio 1945, risulta la fucilazione a Pieve Vergonte di due civili da parte dei partigiani, Gavazzi Rosina e Gavazzi Luciana. Sono rispettivamente moglie e figlia di Gavazzi Luciano, medaglia D'Oro al valor militare e comandante di battaglione caduto nel 1941, durante la guerra in Africa Orientale. Gavazzi Luciano era 1° Seniore (CC.NN., CLXIV battaglione CC. NN.) al quale fu conferita nel 1941 medaglia d'Oro alla memoria con la seguente motivazione: :Gavazzi Luciano fu Comandante di battaglione CC. NN. e vice comandante della difesa di Uolchefit, pur debilitato da grave male, dava in ogni difficile contingenza fulgidissimo esempio di pura fede, di sacro entusiasmo e di preziosa, intelligente attività. Più volte invocava l’onore di cimentarsi in campo aperto contro le soverchianti forze nemiche, ed il 13 luglio, al comando di una colonna di nazionali operante nella zona di Amberco, assolveva tale compito con pieno successo in virtù del suo grande ardimento e sublime sprezzo del pericolo. Il 1º agosto per quanto sofferente, assumeva il comando di altra colonna all’assalto di Giramba, ed essendo Stato il cruento attacco frustrato dalle mine e dai reticolati nemici, sapeva disimpegnarsi brillantemente malgrado le sopraggiunte masse avversarie minaccianti pericolosamente sul fianco. Trascinava poi di nuovo i suoi uomini ad un furioso contrattacco, riuscendo così a ristabilire la situazione. Minato nella malferma salute dalle fatiche e dai disagi e colpito da fulmineo, inesorabile morbo, ascendeva poi al cielo degli eroi. Spirito eletto di soldato, più volte decorato al valore, squadrista di purissima fede, fu col sacro entusiasmo, l’anima della difesa di quel lontano lembo di terra italiana. Uolchefit, (A.O.), aprile - agosto 1941. Il 25 aprile 1945, a guerra non ancora conclusa, i partigiani assassinarono tre civili a Pieve Vergonte: il signor Casella e la signora Calvi, abitanti in Pieve Vergonte, e il Signor Bettineschi abitante in Fomarco. Il Signor Casella e la Signora Calvi vennero temporaneamente sotterrati all'Alpe Piana, in Val Toppa, sopra l'abitato di Pieve Vergonte. Il Signor Bettineschi venne' temporaneamente sotterrato all'interno di una galleria di miniera all'Alpe Fontano, in Val Toppa, sopra l'abitato di Pieve Vergonte[21]. SimboliLo stemma e il gonfalone del Comune di Pieve Vergonte sono stati concessi con decreto del presidente della Repubblica del 5 novembre 1981.[23] Monumenti e luoghi d'interesse       Architetture religiose

La chiesa di San Vincenzo, ora anche di Sant Anastasio, venne’ ricostruita nel 1630, ed e’ questa la versione attuale, eccezion fatta per il campanile, decisamente di epoca anteriore. In età’ moderna, l’orientamento est-ovest della Chiesa venne ruotato,di 90 gradi. Generalmente si ritiene che la Chiesa anteriore a quella di epoca moderna, sia stata costruita nel 1266, sulla scorta di una incisione incisa sul portale e menzionata negli atti delle visite pastorali, anteriori al XVII secolo (PEJRANI, BARICCO 1991). Scavi recenti (GARANZINI, BARBINI, BERGAMASCHI 2015), in occasione del restauro della pavimentazione della Chiesa, hanno consentito l’esplorazione di una serie di camere sepolcrali in relazione con il nuovo edificio. Scavi condotti nel 1988, lungo il perimetrale occidentale della Chiesa attuale, hanno messo in luce quattro sepolture, datate in epoca anteriore al XIII secolo.

Architetture civili

SocietàEvoluzione demograficaAbitanti censiti[24]  EmigrazioneGli abitanti di Pieve Vergonte fin dall'Ottocento sono emigrati in terra straniera alla ricerca di migliori condizioni di vita permanenti o di un impiego stagionale, al fine di poter inviare rimesse a sostegno delle famiglie rimaste nel paese. La lista dei paesi meta di emigrazione include Francia, Svizzera, Canada, India, Nigeria, Inghilterra e Stati Uniti d'America. Nel caso degli Stati Uniti, i nomi degli emigrati possono essere rintracciati dagli elenchi degli sbarchi di navi passeggere mantenuto nell'archivio di Ellis Island[25] a New York. Tra gli anni 1890 e 1924 sono numerosi tra costoro gli abitanti del Comune di Fomarco e del Comune di Rumianca, oggi frazioni del Comune di Pieve Vergonte: risultano emigrati 26 pievesi dal Comune di Rumianca e 50 pievesi dal Comune di Fomarco. I nomi di famiglia di uomini e donne pievesi sono riconducibili a tradizionali famiglie pievesi. Dal Comune di Rumianca: Badini (2), Borghini (5), Crosetti (2), Francioli (3), Picchetti (1), Pirone (8), Rovaletti (1), Pirozzini (4). Dal Comune di Fomarco: Bargiga (2), Bassi (3), Bellardi (5), Blardone (2), Crosetti (8), Francioli (2), Magonio (1), Panighetti (12), Picchetti (3), Pirazzi (6), Pirone (5), Tomola (3), Vola (2) e Zani (1). ReligioneSant'Orsa è la patrona di Pieve Vergonte e delle valli dell'Ossola. Sant'Orsa è ritenuta una martire (III secolo d.C.), decapitata poco più che bambina durante la persecuzione dell'imperatore romano Decio. Pieve Vergonte ne conserva le spoglie con venerazione nella sua chiesa parrocchiale, considerandola compatrona e protettrice dei bambini, la cui benedizione avviene durante la festa annuale. Viene festeggiata con manifestazioni di carattere religioso e folcloristico. Il nome di Orsa viene menzionato all'interno di un gruppo di martiri orientali di Nicomedia: Luciano, Marciano, Floro, Eraclio, vittime della persecuzione di Decio (249-251), condannati a morte per ordine del proconsole Sabino il 26 ottobre, giorno in cui i santi sono ricordati. Secondo la tradizione promossa a Pieve Vergonte, la cui parrocchia fu la prima chiesa della vallata dell'Ossola Inferiore, le reliquie della santa sarebbero state trasferite a Roma, presso le catacombe di Priscilla, fin dall'epoca del suo martirio. In questa catacomba vi rimasero fino al 1715, estratte dal loculo che le conteneva, vennero destinate alla venerazione dei fedeli. Attraverso una lunga serie di passaggi, i resti della giovane martire pervennero alla parrocchia di San Vincenzo e Anastasio, in Pieve Vergonte, come dono della famiglia nobile dei Cattaneo di Vogogna, come nota un atto notarile del 4 dicembre 1732. Ottenuta l'autorizzazione del Vescovo di Novara Gilberto Borromeo, il corpo della martire venne esposto alla venerazione dei fedeli. Nel 1741 il corpo viene collocato nell'elegante urna in cui è ancor oggi visibile. Per l'inaugurazione della pregevole opera, realizzata a Milano da Giovanni Antonio Ferreri, si svolsero solenni festeggiamenti il 23 ottobre 1741, con grande concorso di devoti da ogni valle dell'Ossola. Nel 1879, la Sacra Congregazione dei Riti concesse alla Parrocchia di Pieve Vergonte, l'ufficio e la liturgia propria della Messa per la celebrazione della festa annuale, nell'ultima domenica di ottobre. La motivazione di tale concessione risiedeva nel fatto che le reliquie di Sant'Orsa, recuperate a Roma, vennero effettivamente ritenute appartenenti alla santa martire di Nicomedia citata nelle fonti agiografiche, e quindi validate storicamente. Attualmente l'urna di Sant'Orsa, sormontata da un angelo con corona e palma simbolo del martirio, è conservata in uno scurolo sopraelevato che si apre sulla navata destra della Chiesa, terminata con elegante forma nel 1898. EconomiaIndustriaIl paese è sede di un'importante e storica industria chimica (Stabilimento chimico di Pieve Vergonte). Il sito industriale di Pieve Vergonte comprende complessivamente una superficie pari a 395,617 m². Lo stabilimento industriale di Pieve Vergonte è sorto nel 1915 per iniziativa di industriali rappresentati dalla Società Italiana Prodotti Esplodenti (SIPE) con sede a Milano con un capitale sociale di 2.500.000 Lire. L'avvio della costruzione del sito avvenne da parte della societa'chimica Dott. Vitale con la realizzazione di un impianto clorosoda a celle Krebbs destinato a produrre su commissione del Ministero della Guerra.[26] La prima produzione è a scopo bellico per la produzione di monocloruro di iodio, di clorobenzene e di fosgene utilizzati durante la prima guerra mondiale e successivamente nella campagna d'Africa. Per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, la Società fonda la Cooperativa, la mensa aziendale e costruisce e acquista vari alloggi, stipula una convenzione con le Ferrovie dello Stato per la costruzione della Stazione ferroviaria dotata di raccordo con lo stabilimento. Migliora le vie di comunicazione, in accordo con i comuni di Rumianca e Fomarco, facendo costruire la strada carrozzabile tra Piedimulera e Pieve Vergonte, subito dopo, la strada di raccordo tra il comune di Rumianca e quello di Vogogna compresa il ponte la “passerella” sospesa sulla Toce. Nel 1920, il sito venne'acquistato dalla Società SNIA, dell’azienda Gualino, e la sede societaria venne trasferita a Torino. La nuova Società introdusse la produzione di clorurati organici. La SNIA è già un’affermata industria che produce fibre tessili artificiali e per le proprie lavorazioni necessita di solfuro di carbonio e di soda caustica. Il nuovo Amministratore delegato è l’ing. Ostilio Severini. Sorgono intanto nuovi impianti per la produzione di tetralina, cloro benzolo e la soda concentrata; il professor Luigi Casale, docente della facoltà di Chimica dell’Università di Torino, porta a termine gli studi e la sperimentazione sulla Sintesi dell’ammoniaca cedendo poi l’uso del brevetto alla Rumianca. Negli anni ’30, a causa delle sanzioni economiche imposte all’Italia e del conseguente stato d’autarchia, la Rumianca intraprende l’attività mineraria in Val Toppa, in Valle Anzasca e in Valle Antrona. Con l’anidride arseniosa, ottenuta dalle piriti arsenicali delle miniere aurifere, inizia la fabbricazione degli anticrittogamici formulati e del solfato di rame. Unitamente alla miniera dei Cani di Vanzone, acquisisce lo stabilimento minerario di Battiggio dove il minerale estratto viene già in parte lavorato, completandosi a Pieve con il trattamento del minerale nei forni rotativi “Lurgi”. Con le piriti di ferro della miniera di Ogaggia in valle Antrona, si ricava l’anidride solforosa per la produzione di acido solforico e Oleum. Viene attrezzato anche il reparto “oro” per l’estrazione del prezioso metallo grazie al procedimento di torrefazione e di cianurizzazione. Nel 1924, il sito venne'acquistato dalla Società Chimico Mineraria Rumianca, transformatasi nel 1941 in Rumianca S.p.A, società del gruppo SIR Finanziaria S.p.A. Questa introdusse le produzioni di arsenico e i suoi derivati a partire dalle arsenopiriti aurifere della vicina Valle Anzasca. Dal 1930 l’Amministratore Delegato è il comm. Ferdinando Ravazzi che porterà la Rumianca a quotarsi in borsa nel 1938. Per garantirsi ampia disponibilità di E.E., la Rumianca nel 1938 dà inizio alla costruzione della centrale idroelettrica di Megolo con una produzione di circa 8.000 kWh, derivando l’acqua dalla Toce con lo sbarramento della Masone; oltre a una centralina a Piedimulera che produce 2.500 kWh circa. Durante la seconda guerra mondiale, 1940-1945, la Società stipula un contratto di collaborazione con il Centro Chimico Militare per la costruzione di aggressivi chimici, fumogeni e nebbiogeni. Viene installato un nuovo impianto cloro-soda con tecnologia KREBBS, dotato di 68 celle a mercurio in grado di produrre 30 ton di soda caustica 100% e 27 ton di cloro giornalmente. L’area industriale viene ampliata di 200.000 m². circa e si costruiscono gli impianti per sodio metallico, DCA, DFA, Fosgene, Acido Formico e un nuovo Clorobenzolo. Tra il 1941 e il 1942, durante il periodo di governo fascista di Mussolini, vengono edificati il Villaggio per le maestranze, dotato di venti palazzine con 90 alloggi, alcune villette per i dirigenti, il dopolavoro con albergo e sala cinematografica, una moderna infermeria, la palestra, il fabbricato docce con spogliatoi e il nuovo palazzo uffici direzionali. Tutti gli edifici e servizi sono progettati dall'architetto di fama internazionale, Paolo Vietti Violi. La Mensa aziendale viene completamente ristrutturata e ampliata per essere in grado di servire 1000 pasti al giorno. In seguito la produzione si è sviluppata lungo le linee di produzione del Clorosoda, dell'acido solforico e dei fertilizzanti. Nel dopoguerra la Rumianca e successivamente la SIR svilupparono delle nuove linee produttive costituite dalle produzioni di DDT. Questi prodotti vennero utilizzati dagli Stati Uniti d'America durante la guerra del Vietnam. Nello stesso periodo vennero attivate le seguenti produzioni: linea cloro-soda con celle Krebbs, acido solforico con forni di arrostimento di pirite, oleum, acido clorosolfonico, ammoniaca sintetica da craking di metano, solfuro di carbonio, cloralio, acido ossalico, acido formico, fertilizzanti a base di K-N-P, mono e diclorobenzeni, solfato ammonico e tetracloruro di ammonio. Terminata la guerra, la Rumianca istituisce un moderno e attrezzato Laboratorio Studi e Ricerche per la messa a punto di nuovi prodotti per l’agricoltura e la chimica di base; in conseguenza, dà inizio alla produzione dei fertilizzanti complessi granulari; il Fosfammonio e il PKN. Nel 1948 viene portata a termine la costruzione della centrale idroelettrica di Ceppomorelli, che deriva dall’Anza a Macugnaga, ed è completata da un bacino di decantazione in Val Quarazza; la condotta forzata ha un salto di 550 m e la centrale sviluppa una potenza di 14.000 kW. La produzione dei fertilizzanti ha richiesto la realizzazione di un moderno impianto di Ammoniaca Sintetica, sistema Casale; per la produzione della miscela azoto-idrogeno dal metano viene installato un impianto di Cracking su licenza Ercules e realizzato dalla Grande Paroisse francese. Si installa anche un grande impianto di acido solforico in grado di trattare piriti di ferro granulari e flottate, con forni a letto fluido della DORR-OLIVER (USA). La produzione dei concimi raggiunge 25.000 ton anno che vengono stoccati in due grandi magazzini allo stato sfuso; quindi confenzionati al momento della partenza. Si realizzano gli impianti per la produzione del D.D.T., della Cloridrina Solforica, del Cloro e dell’Ortodiclorobenzolo, delle terre decoloranti, dei diserbanti selettivi, della polvere Rumianca, Dell’ossicloruro di rame, del microzolfo e del solfato d’ammonio con una capacità di 80 ton/g. Nel 1954, all’esterno dello stabilimento in prossimità del canale, per sopperire alla carenza di E.E. nei mesi invernali, viene realizzata una centrale termoelettrica a nafta pesante, della potenza di 14.000 kW, con caldaia Breda, turbina Tosi e generatore Savigliano. A partire dagli anni '60, vennero avviati gli impianti di elettrolisi con celle de Nora ad amalgama e un nuovo impianto di mono e diclorobenzene (1961). Nel 1965, vennero terminate le produzioni di solfuro di carbonio.[26] Nel 1964 muore il presidente Gualino. A causa della costruzione del nuovo stabilimento di Cagliari-Assemini e della contemporanea concorrenza, sul mercato dei concimi, da parte di Aziende statali, la Rumianca viene coinvolta in una seria crisi finanziaria, con conseguente perdita della quotazione in borsa. Il gruppo SIR di N. Rovelli, in poco tempo, rastrella il 37% delle azioni Rumianca divenendone, nel 1967, il maggiore azionista; la sede viene trasferita a Milano. Fino al 1982 la vita della Rumianca è condizionata dall’amministrazione Rovelli e, quando la SIR viene travolta dai debiti accumulati per cattiva gestione dei prestiti ricevuti, parte notevole di questi viene indirettamente scaricata sulla Rumianca stessa che rischia la chiusura definitiva. Ai sensi del decreto legislativo 9 dicembre 1981 n. 721, per l'attuazione del programma di riassetto del Gruppo SIR, di cui faceva parte la Rumianca S.p.A. con lo stabilimento di Pieve Vergonte, gli impianti di detta Società venivano trasferiti al Gruppo ENI e da questo alla Società ANIC in data 8 aprile 1982. L'ANIC, ereditava i seguenti impianti: clorosoda a celle di mercurio di tipo De Nora, acido solforico di zolfo, gli impianti di DDT e cloralio, derivati clorulati di benzene, tetra cloruro di carbonio e la centrale a metano. In seguito la Società ANIC conferiva lo stabilimento alla Società ENICHIMICA SECONDARIA S.p.A (01/06/1983), ENICHIMICA mutava denominazione to ENICHEM Sintesi S.p.A (20.09.1984) sino al 1.01.1996, quando EniChem Syntesis S.p.A veniva incorporata in EniChem Società di Partecipazione. Il 30 giugno 1996 veniva fermata la produzione di DDT. il 30 giugno 1997 veniva fermata la produzione di Cloralio e acido clorosolfonico. In data 1º luglio 1997, avviene la cessione degli impianti di clorosoda a celle di mercurio di tipo de Nora, acido solforico da zolfo, cloroaromatici (composti clorurati del benzene e del toluene), centrale termica a metano, alla Tessenderlo Italia[27], per la quale gli impianti di clorosoda, cloro aromatici (composti clorurati del benzene e del toluene) sono in produzione. Nel maggio 2013 la Tessenderlo cede a ICIG (International Chemical Investors Group) le società Tessenderlo Partecipazioni S.p.A. e la controllata Tessenderlo Italia Srl. L'operazione incluse lo stabilimento di Pieve Vergonte (VB), dove sono attivi un impianto di elettrolisi e uno per cloro-aromatici, oltre a due centrali idroelettriche che forniscono energia all'insediamento chimico. La Tessenderlo Italia impiegava un totale di 113 persone. Achim Riemann, Amministratore Delegato di ICIG, affermava che:

L'azienda commercializza sotto il nome di hydrochemitalia. Il 28 marzo 2019, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il sito di Pieve Vergone (VB) di Hydrochem Italia S.r.l. è passato alla proprietà di Esseco Group con un nuovo piano industriale per il sito di Pieve Vergonte. Nel piano industriale Esseco Group ha fatto presente come sia fondamentale utilizzare energia elettrica autoprodotta dalle centrali di Ceppo Morelli in Val Anzasca e di Megolo. Esseco Group provvederà un nuovo impianto per la produzione di cloro soda la cui la messa in funzione è condizione indispensabile per tornare alla normale produzione. Nell’autunno del 2017 era arrivato dall’Unione europea lo stop all’impianto a mercurio che l’azienda stava utilizzando perché troppo inquinante. Produzione di energiaA Pieve Vergonte si produce energia elettrica da fonte idraulica.[28] Il primo produttore è la Società Edison con gli impianti di Battiggio in Val Anzasca e Pieve Vergonte, entrambi alimentati con le acque del fiume Anza con una produzione media complessiva di 95 Gwh. Il secondo produttore è la Società che controlla la proprietà dello stabilimento industriale, e per conseguenza, gli impianti di Ceppo Morelli in Val Anzasca e di Megolo sul fiume Toce, quest’ultimo sfrutta lo scarico dell'impianto di Pieve Vergonte della Società Edison con una produzione media complessiva di 90 Gwh. Risorse naturali e mineraliLungo il torrente Marmazza, sopra Pieve Vergonte, la valle Toppa è di notevole valore minerario. [29] L'estrazione dell'oro dalle miniere della Val Toppa si praticava mediante l'uso del mercurio.[30] A riprova dell'interesse ad estrarre minerale aurifero è utile far riferimento alla Società per Azioni The Val Toppa Gold Mining[31], quotata alla Borsa di Londra nel 1863. La produzione di oro della Società Val Toppa risultava:

con una produzione media di 1 oncia e 5 peso-per-penny di oro per tonnellata di minerale estratto. AmministrazioneDi seguito è presentata una tabella relativa alle amministrazioni che si sono succedute in questo comune.

Altre informazioni amministrativePieve Vergonte apparteneva all'ex Comunità montana delle Valli dell'Ossola; ora fa parte dell'unione di comuni delle Valli dell'Ossola. Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia