|

Dicrurus leucophaeus

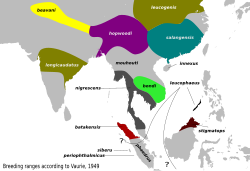

Il drongo cenerino (Dicrurus leucophaeus Vieillot, 1817) è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia Dicruridae[3]. Etimologia  Il nome scientifico della specie, leucophaeus, deriva dall'unione delle parole greche λευκος (leukos, "bianco") e φαιος (phaios, "cenere"), col significato di "di color cenere": il loro nome comune altro non è che la traduzione di quello scientifico. DescrizioneDimensioniMisura 23-30 cm di lunghezza, per 32-55 g di peso[4]. A parità d'età, le femmine sono lievemente più piccole e minute rispetto ai maschi: sussiste una certa variabilità a livello di dimensioni anche fra le varie sottospecie[4]. AspettoSi tratta di uccelli dall'aspetto robusto e slanciato, muniti di grossa testa di forma arrotondata, becco conico e robusto di media lunghezza e dall'estremità adunca, zampe corte, lunghe ali digitate e coda lunga e dalla metà distale profondamente forcuta, con le due punte lievemente incurvate verso l'esterno nella parte distale. Il piumaggio si presenta molto variabile a seconda della sottospecie presa in considerazione: le popolazioni indiane sono molto scure e simili al drongo nero (dal quale si differenziano per la conformazione più slanciata, la mancanza dell'area bianca ai lati del becco, il piumaggio meno lucente e con area ventrale tendente al grigio e la coda più lunga in proporzione alle dimensioni totali dell'animale, oltre che meno forcuta), mentre quelle più orientali presentano una mascherina biancastra attorno agli occhi. In generale, la colorazione si presenta di colore grigio più o meno scuro (caratteristica alla quale la specie deve sia il nome comune che il nome scientifico), con tendenza a scurirsi ulteriormente su testa, remiganti e coda, mentre gola ed area pettorale e ventrale possono assumere vaghe sfumature di color cannella-violaceo ed area dorsale e ali di colore bluastro, pur mostrando molto raramente (ad esempio nelle summenzionate popolazioni indiane) le iridescenze metalliche tipiche di molte specie nere di drongo. I due sessi presentano colorazione del tutto simile, sebbene le femmine tendano ad essere più opache ed a presentare coda in proporzione più corta rispetto ai maschi. Gli occhi sono di color rosso cremisi, mentre il becco è di colore nerastro e le zampe sono di colore grigio-nerastro. Biologia Il drongo cenerino è un uccello dalle abitudini di vita essenzialmente diurne, che vive da solo o in coppie (le quali si formano attorno al secondo anno d'età e rimangono assieme per tutta la vita), delimitando un proprio territorio che viene accanitamente difeso contro eventuali intrusi conspecifici o di specie che vengono viste come un pericolo, con questi uccelli che non hanno paura di aggredire e scacciare anche uccelli molto più grandi di loro: durante i movimenti migratori, così come in corrispondenza di fonti di cibo particolarmente abbondanti (come incendi o aree mietute di fresco), possono crearsi piccoli gruppi di dronghi, che tuttavia sono piuttosto instabili e si disgregano molto in fretta. Il drongo cenerino emette richiami piuttosto musicali e curiosamente monotoni rispetto alle altre specie di drongo (note per il loro grande repertorio vocale), risultando piuttosto silenzioso rispetto alle specie congneri e rimanendo a volte silente per lunghi periodi[4]: le vocalizzazioni di questi uccelli sono formate dalla ripetizione continua di fischi, pigolii e versi più grattati. Come gli altri dronghi, tuttavia, anche il drongo cenerino è un mimo provetto, in grado di imitare fedelmente i richiami di numerosi uccelli, fra i quali l'iora comune[5]. Alimentazione Il drongo cenerino è un uccello dalla dieta onnivora, anche se essa risulta ampiamente dominata dalla componente insettivora rispetto alle altre. Questi uccelli, infatti, si cibano di una grande varietà di insetti e di altri invertebrati, nonché delle loro larve. I il cibo viene reperito principalmente mediante la vista, con l'animale che tiene costantemente d'occhio i dintorni dal proprio posatoio: di tanto in tanto, questi dronghi sorvolano i dintorni tenendosi vicini al suolo o ai rami per cibarsi degli eventuali insetti che dovessero involarsi spaventati, oltre a poter catturare le prede in volo con grande perizia[6]. Riproduzione Si tratta di uccelli rigidamente monogami, la cui stagione riproduttiva si estende da gennaio ad agosto, variando lievemente a seconda della porzione dell'areale presa in considerazione: ad esempio, le popolazioni della porzione settentrionale dell'areale si riproducono dalla fine di aprile a giugno, mentre quelle della porzione sud-orientale cominciano a riprodursi in marzo e continuano fino a maggio[4]. Le coppie collaborano durante tutte le fasi dell'evento riproduttivo, costruendo assieme il nido (una struttura sottile e fragile a forma di coppa, edificata con rametti sottili e fibre vegetali alla biforcazione della parte distale del ramo di un albero), alternandosi nella cova delle 2-4 uova bianco-rosate (che dura una ventina di giorni) ed occupandosi insieme di nutrire i ulli, i quali, ciechi ed implumi alla schiusa, divengono in grado d'involarsi attorno alle tre settimane di vita e si affrancano definitivamente dalle cure parentali circa un mese dopo. Distribuzione e habitat  Il drongo cenerino occupa un ampio areale che comprende gran parte dell'Asia meridionale e del Sud-est asiatico, estendendosi dal Gujarat e dalle pendici sud-orientali del Pamir afghano alla penisola malese e a nord fino alla Manciuria, attraverso le pendici meridionali dell'Himalaya, il subcontinente indiano (pur mancando dalla porzione semidesertica nord-occidentale), la Cina centrale e orientale e l'Indocina: la specie è inoltre presente in Borneo centro-occidentale e settentrionale, nelle Filippine occidentali (provincia di Palawan), a Sumatra e nelle isole circonvicine e a Giava, Bali e Lombok. Si tratta di uccelli generalmente residenti: le popolazioni settentrionali, tuttavia, tendono a migrare verso sud per sfuggire ai rigori dell'inverno, sovrapponendosi a quelle residenti (che generalmente fanno parte di sottospecie differenti). L'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di foresta di collina e pedemontane, con grande versatilità per quanto concerne la tipologia di ambiente (li si incontra nella foresta tropicale e subtropicale così come nella foresta arida ed in quella temperata) ma generale predilezione per le aree boschive secondarie ben mature con disponibilità di alberi alti e svettanti e di spiazzi aperti più o meno estesi dove cercare il cibo. TassonomiaSe ne riconoscono 15 sottospecie[3]:

Alcuni autori riconoscerebbero inoltre le sottospecie whiteheadi della provincia di Palawan (sinonimizzata con la nominale) e beavani dell'Afghanistan (sinonimizzata con longicaudatus), mentre in passato le sottospecie longicaudatus, leucogenis venivano considerate come due specie a sé stanti[4].

La tassonomia della specie è piuttosto tormentata ed ancora lungi dall'essere chiarita, anche in virtù dell'alta variabilità intraspecifica della colorazione e dell'ampio meticciamento favorito anche dalle abitudini migratorie di molte popolazioni. Le varie sottospecie vengono raggruppate da alcuni autori in cinque cladi, differenziati fra loro principalmente in base a criteri geografici e morfologici[7]:

Recenti studi hanno mostrato che il drongo cenerino presenta maggiore affinità con gli altri dronghi africani che con le specie asiatiche, rappresentando pertanto un caso di dispersione nel continente avvenuta in tempi antichi (stimati a circa 10 milioni di anni fa)[8]. Note

Altri progetti

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia