|

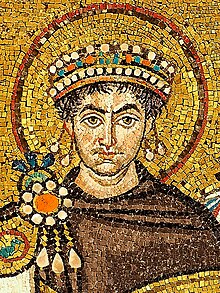

Société byzantine On appelle société byzantine la communauté des citoyens parlant le grec et de confession chrétienne orthodoxe qui considéraient l'empereur de Constantinople comme leur souverain[1]. Les Byzantins ne constituaient pas une « nation » au sens moderne du terme, mais plutôt un ensemble de groupes ethniques (ἔθνος / éthnos signifiant « gens de même origine ») qui partageaient un certain nombre de caractéristiques communes[2]. Ils habitaient l'Empire byzantin ou Empire romain d'Orient dont le territoire s'étendait en Europe sur une partie de l'Italie (jusqu'en 1071), sur la Grèce, une large partie des Balkans, les îles grecques et Chypre, ainsi qu'en Asie mineure sur ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ils formaient également d'imposantes minorités dans plusieurs villes importantes des côtes du Levant et de l'Égypte. Tout au long de leur histoire, les Grecs byzantins se considérèrent comme des Romains (en grec : Ῥωμαῖοι, translit. Rhōmaïoi) ; ils sont cependant connus depuis le XVIe siècle comme « Byzantins » ou « Grecs byzantins ». Au sommet de la pyramide sociale trônait l'empereur dont le pouvoir s'appuyait sur une classe dirigeante formée des membres du Sénat dont les pouvoirs se réduisirent progressivement et qui devint simplement dans les derniers siècles une assemblée des puissants de l'empire, d'une bureaucratie civile et militaire de plus en plus complexe et d'une aristocratie provinciale qui gouvernaient les principales villes de l'empire. Au bas de l'échelle, une paysannerie rurale et agraire formait la grande majorité de la population. C'est de cette classe paysanne que provenait la grande majorité des soldats qui formaient l'armée byzantine. Ceux-ci étaient recrutés sur une base annuelle dans les premiers temps ; toutefois, à partir du XIe siècle, l'armée byzantine se transforma en armée de métier et la plupart des soldats devinrent ou bien gens qui avaient embrassé le métier des armes ou des mercenaires. Entre les deux, les marchands grecs byzantins jouissaient d'une solide réputation et occupaient une position enviable dans le commerce international. Bien que les conquêtes arabes à partir du VIIe siècle, la progression du commerce des républiques italiennes au XIe siècle et surtout la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204 aient compromis leur situation dominante, ils continueront à jouer un rôle important dans la société jusqu'à la chute finale de l'empire. Le clergé jouissait également d'une position enviable dans cette société non seulement en raison de sa liberté d'action qui était plus grande qu'en Occident, mais aussi parce que le patriarche de Constantinople était considéré comme l'égal du pape à Rome. Ce clergé était composé de deux groupes : le clergé régulier qui officiait dans les églises locales ou églises privées érigées par et pour de grandes familles, et qui était sous l'autorité de l'évêque du lieu; les moines résidant dans les monastères indépendants de la juridiction ecclésiastique locale et dont l'importance grandit graduellement au point de provoquer à certaines occasions des heurts avec les autorités civiles[3]. Au moment où Constantin fonda la Nouvelle Rome (nom officiel de Constantinople) la langue grecque était déjà fortement répandue au sein de l'Empire romain d'Orient bien que le latin soit demeuré jusqu'à Héraclius (r. 610-641) la langue de l'administration et de l'armée. Au départ, l'Empire byzantin avait un caractère multiethnique et multiculturel prononcé, mais à mesure qu'il perdit une partie des provinces où le grec n'était pas la langue dominante, en particulier après les conquêtes arabes du VIIe siècle, il se restreignit de plus en plus à des populations grecques habitant le centre de l'empire tardif : l’île de Chypre, la Grèce, la Turquie, la Sicile, ainsi que des portions de la Bulgarie du sud, de la Crimée et de l'Albanie. Avec le temps les relations entre cet empire essentiellement grec et l'Europe de l'Ouest où le latin se perpétuait devinrent de plus en plus tendues. Elles devaient se détériorer encore plus lors de la rupture entre les Églises catholique romaine et grecque orthodoxe illustrée par l'excommunication réciproque du patriarche de Constantinople et du légat papal en 1054 et officialisée lorsque l'Église latine voulut remplacer l'Église orthodoxe après la chute de Constantinople en 1204. Considérés en Occident comme schismatiques sur le plan religieux, les Byzantins se virent refuser par les puissances émergentes européennes, surtout après le sacre de Charlemagne (r. 768-814) à Rome en 800 le titre d'héritiers de l'Empire romain originel. En dépit de tous les efforts déployés après la reconquête de Constantinople en 1261, l'Empire byzantin s'étiola, en grande partie en raison de guerres civiles, et finit par devenir un vassal des Ottomans qui conquirent la première ville byzantine, Mocadène, en 1299. Toutefois même sous l'occupation, les Grecs byzantins continuèrent de s'identifier eux-mêmes comme Romains, pratique qu'avaient déjà adoptée leurs vainqueurs qui les appelaient toujours Rûmi. Terminologie Pendant la plus grande partie du Moyen Âge, les Grecs byzantins utilisèrent pour parler d'eux-mêmes le terme Rhōmaïoi ou « Romains » signifiant citoyens de l'Empire romain (à ne pas confondre avec les Rhomanoi qui désignaient les habitants de la ville de Rome), un terme qui dans la langue grecque finit par devenir synonyme de Grecs chrétiens[4]. « Romain », « grec (si le terme n'était pas utilisé comme synonyme de païen) » et « chrétien » devinrent des termes synonymes, opposés à « étranger », « barbare » ou « infidèle ». Les citoyens de l'empire, de plus en plus à forte prédominance grecque tant au niveau ethnique que linguistique, étaient souvent appelés simplement ό χριστώνυμος λαός (le peuple qui porte le nom du Christ)[5]. On utilisait également le terme latinisé Graikoi (Γραικοί, « Grecs »)[6] mais cet usage n'était guère fréquent et était complètement absent de la correspondance officielle byzantine avant la quatrième croisade en 1204[7]. Bien que le terme latin pour désigner les anciens Hellènes soit en lui-même neutre, les Occidentaux l'utilisèrent à partir du IXe siècle de comme un exonyme[N 1] péjoratif mettant en doute la prétention byzantine à l'héritage romain comme on peut le voir dans divers textes occidentaux tels ceux se rapportant au Concile de Florence pour souligner le point de vue de l'Ouest[8]. Cet ancien qualificatif était alors utilisé dans le langage populaire avec la connotation de « païen »; toutefois, il devait revivre comme ethnonyme[N 2] vers le milieu du Moyen Âge à partir du XIe siècle[9] et fut adopté plus tard par des philosophes comme Gémiste Pléthon (v. 1355 /1360 — 26 juin 1452) pour mettre l'accent sur le lien de cette population avec les grands penseurs de l'Antiquité. Alors qu'en Occident le terme « Romain » acquérait une nouvelle signification liée à l'Église catholique et à l'évêque de Rome, la forme grecque « Rhōmaïoi » demeura attachée aux Grecs de l'Empire romain d'Occident[10]. Le terme « Byzantin » ou « Grec byzantin » est un exonyme créé au XVIe siècle par l'écrivain et humaniste allemand Hieronymus Wolf[11]. En dépit néanmoins du changement de terminologie en Occident, les voisins des Byzantins, tels que les Arabes, continueront à les appeler « Romains » comme dans la 30e sourate du Coran : Ar-Rum (Quran 30 : 2-5). Les Ottomans continuèrent également à utiliser le qualificatif « romain » dans des expressions comme « Rum millet » (nation des Romains ) et plus tard les Turcs qui, à ce jour, continuent l'appellation de Rumlar pour désigner les natifs grecs orthodoxes d'Istanbul, de même que le patriarcat œcuménique de Constantinople (en turc : Rum Ortodoks Patrikhanesi – patriarcat orthodoxe romain) (en Turquie, on se réfère également de façon non officielle au Fener Rum Patrikhanesi, « Patriarcat romain du Phanar »)[12]. La sociétéTout comme l'empire devait recréer sur terre l'ordre que faisait régner la divinité dans les cieux, la famille reproduisait ce que Louis Bréhier a appelé « une monarchie en réduction »[13]. Elle regroupait sous l'autorité absolue du père de famille, les parents, enfants, serviteurs libres et esclaves qui, poursuivant en cela la tradition gréco-romaine, formaient la cellule de base de la société. Cette société qui, sans ignorer une certaine mobilité sociale, connut peu de changements au cours des siècles, était constituée de plusieurs classes dont les plus facilement identifiables étaient l'aristocratie, les agriculteurs, les pauvres, les soldats, les enseignants, les marchands et le clergé[14]. Les classes dirigeantes Trois groupes de personnes importantes constituaient les classes dirigeantes au début de l'Empire byzantin : les sénateurs, les hauts-fonctionnaires de l'administration impériale et de l'armée, ainsi que l'aristocratie provinciale des grandes villes de l'empire[15]. Lorsque Constantin Ier fonda Constantinople, il y créa un nouveau Sénat sur le modèle du Sénat romain réunissant soit les sénateurs originaires de cette partie du monde, soit les sénateurs de Rome prêts à y déménager. Néanmoins, plus qu'au Sénat de Rome, celui de Constantinople ressemblait davantage aux assemblées des grandes villes de l'empire comme Antioche ou Thessalonique. Ce fut le fils de Constantin, Constance II, qui l'éleva au rang d'institution de l'empire à l'instar de celui de Rome dont les pouvoirs étaient déjà à cette époque très limités. Il porta le nombre de sénateurs à 2 000, y faisant entrer amis, courtisans et divers fonctionnaires de province et transformant ainsi substantiellement l'assise sociale de cette institution qui cessa d'être composée uniquement des grandes familles de l'empire[16]. Les réformes du VIIIe siècle touchant l'armée (création des thèmes) et de l'administration civile (multiplication des ministères dont certains comme les logothètes de la poste (logothetes tou dromou), des affaires générales (logothetes tou genikou) et des armées (logothetes tou stratiotikou) prendront une importance croissante) réduiront l'importance du Sénat qui ne se réunit plus qu'occasionnellement et devint surtout un cercle réunissant les plus hauts dignitaires de l'empire[17]. La plupart des pouvoirs qui lui restaient ayant été abrogés par les réformes de Basile Ier (r. 867-886) et Léon VI (r. 886-912), il conserva toutefois un prestige considérable spécialement au XIe siècle lorsque l'aristocratie anatolienne vint au pouvoir après la mort de Basile II (r. 960-1025). Toutefois, avec l'avènement d'Alexis Ier Comnène qui se fia surtout pour gouverner sur les membres de sa propre famille, le Sénat perdit toute influence et plusieurs sénateurs, mécontents d'être dépossédés de leur rôle de conseillers suprêmes de l'empire, prirent part aux complots fomentés contre l'empereur[18],[19]. Une autre réforme mise en place par Constantin fut la stricte séparation entre autorités civiles et militaires, chacune ayant leur propre hiérarchie et disposant d'une bureaucratie de plus en plus nombreuse et de plus en plus spécialisée[20]. La bureaucratie civile était essentiellement composée de deux instances répondant directement à l'empereur : la préfecture du prétoire dont dépendaient l'administration provinciale et les ministères de la cour au premier rang desquels figurait le maître des offices. Devenue sous Constantin une fonction purement civile, la préfecture du prétoire disposait de pouvoirs à la fois fiscaux et judiciaires. Cette fonction préfectorale était assumée par un collège des préfets parmi lesquels le Préfet d'Orient siégeant à Constantinople exerçait la primauté, rendant ses ordonnances au nom de ses collègues. Organe central du gouvernement, la préfecture établissait le budget de l'empire, fixait le montant des impôts et contrôlait l'entrée des diverses taxes[21]. Les ministères, eux, étaient directement rattachés au Palais. Les quatre principaux étaient le maître des Offices responsable à la fois de la Garde impériale et des Affaires étrangères, le questeur du Palais ou conseiller législatif de l'empereur et les deux comtes des Largesses et de la Res privata qui contrôlaient les finances de l'empereur par opposition à celles de l'empire sans en référer à la préfecture[22]. Hors de Constantinople, c'étaient dans les curies ou gouvernements municipaux que se retrouvaient les aristocrates de la société provinciale. Celles-ci réunissaient selon le cas quelques dizaines ou centaines de curiales ou décurions présidés par un petit groupe de « principaux ». La fonction essentielle de ces curies était, du moins au début, la perception des impôts confiée à des receveurs (exactores) et la gestion de la « chose publique » (édifices, bains, spectacles, etc.)[23]. Si la perception des impôts pouvait se révéler très lucrative, les charges de l'approvisionnement de la ville, de la construction et de l'entretien des bâtiments, l'organisation de spectacles étaient au contraire très onéreuses de telle sorte que nombre de curiales, prétextant par exemple de leur statut sénatorial, tentaient d'y échapper. Si bien que, vers la fin du Ve siècle, les curiales virent leurs pouvoirs fiscaux être transférés à des représentants du gouvernement central et que leur rôle de mécènes se reporta sur divers groupes ou individus qui en avaient les moyens : membres demeurés fortunés de la classe sénatoriale, grands propriétaires terriens ou évêques[24]. Les grands propriétaires prirent une place de plus en plus importante dans la société alors qu'apparaissaient sur le devant de la scène de grandes familles appelées à marquer les destinées de l'empire : Phocas, Maleïnoi, Skléroi, Mélissènoi, Doukas, Argyroi, etc. qui se transmettront les mêmes fonctions pendant des générations et qui conduiront à de nombreuses luttes entre aristocraties civile et militaire sous les derniers Macédoniens[25]. Cette lutte ne prendra fin qu'avec l'arrivée au pouvoir d'Alexis Ier Comnène dont la famille réussit à fédérer autour d'elle l'élite militaire au XIe siècle[26] par une habile politique d'alliances favorisant les membres de sa propre famille ainsi que par une réforme de la hiérarchie des titres et dignités dans l'Empire byzantin dont l'obtention fut dès lors étroitement liée au degré de proximité familiale avec l'Empereur[27] portant à l'avant-scène aux XIe siècle et XIIe siècle nombre de noms à consonance étrangère venant de diverses parties de l'empire dont les représentants appartenaient le plus souvent aux élites de leurs propres pays et qui venaient s'engager dans l'armée impériale accompagnés de leurs fidèles[28]. La chute de Constantinople en 1204 aux mains des Croisés devait profondément bouleverser l'ordre établi. Le nouvel empire qui devait émerger après la reprise de Constantinople en 1261 était un empire fragmenté où continuaient à exister divers États (Despotat d'Épire, Empire de Trébizonde, Duché d'Athènes, Principauté d'Achaïe, etc.). Des élites s'y constitueront où les grandes familles marchandes et financières remplaceront les aristocraties traditionnelles dont les revenus fonciers avaient fondu en raison de la réduction du territoire impérial et du gaspillage des patrimoines dans les nombreuses guerres civiles de l'époque[29]. Les pauvres Selon un texte datant de 533 apr. J.-C., un homme était classé comme « pauvre » s'il possédait moins de 50 pièces d'or (solidi), ce qui était pour l'époque une somme modeste mais non négligeable[30]. Pour les Byzantins, les pauvres jouaient un rôle distinct dans la société puisqu'ils offraient la possibilité de faire la charité, tâche essentielle chez les anciens Grecs au maintien de la patrie identifiée à la ville (polis), concept qui perdura sous le christianisme tout en prenant une dimension religieuse. Les généreux bienfaiteurs étaient admirés : Basile de Césarée (l'équivalent grec de saint Nicolas), Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome étaient des modèles que l'on tentait d'imiter[31]. Le nombre de pauvres varia au cours des siècles, mais cette couche sociale constitua toujours une main d'œuvre abondante tant pour la construction de grands projets que pour les travaux agricoles. Son nombre s'accrut à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle lors des raids barbares contre l'empire ou lorsque le désir d'échapper à une taxation trop lourde poussait les gens des campagnes à trouver refuge dans les villes[32]. Comme dans la Grèce antique ou à Rome, il existait différentes sortes de pauvres : le ptochos (πτωχός – « pauvre passif ») était classé plus bas que le penes (πένης – « pauvre actif »)[33]. Ce sont eux qui formaient la majeure partie de cette foule de mauvaise réputation que l'ancienne Rome avait aussi connue. Il est à noter toutefois que si celle-ci fut mêlée à diverses émeutes, ces dernières étaient surtout le fait des deux principales factions de l'hippodrome : les Verts et les Bleus[34]. Formant une partie non négligeable de la population, elle fut la cause de la création, au sein de la société chrétienne de Byzance, d'un imposant réseau d'institutions d'hôpitaux (ιατρεία), d'orphelinats et autres institutions de charité qui s'appuyaient sur le modèle religieux et social que proposait l'Église pour la transformation de la société[35]. La paysannerie[36] On ne possède aucune statistique fiable sur le pourcentage que formaient les paysans dans la société byzantine, mais il est certain que la grande majorité des Byzantins vivaient à la campagne sur des terres agricoles. Dans son Taktika, l'empereur Léon VI (r. 886-912) définit les deux métiers sans lesquels l'État ne pourrait survivre comme les paysans (γεωργική - geōrgikē) et les soldats (στρατιωτική - stratiōtikē) puisque, outre de produire la nourriture essentielle à la survie de l'empire, la paysannerie était aussi la classe sociale sur laquelle reposait la plus grande partie des taxes[37]. Les paysans vivaient pour la plupart dans des villages dont le nom se transforma au cours des siècles, passant du classique kome (κώμη) au moderne chorio (χωριό). Bien que l'agriculture et l'élevage aient été les principales occupations des paysans, ce n'étaient pas les seules. On possède des documents d'une petite ville sur la côte orientale de l'Hellespont recensant 173 foyers, dont 113 sont considérés comme « ruraux » et 60 comme « urbains », ce qui semble indiquer qu'il existait d'autres activités d'appoint[38]. Le Traité sur la Taxation conservé à la Bibliothèque marcienne de Venise distingue trois types d'habitations rurales : le chorion (χωρίον – village), l'agridion (αγρίδιον – hameau) et le proasteion (προάστειον – domaine)[38]. Si l'on en croit un document du XIVe siècle sur la donation du village d'Aphetos au monastère de Chilandar, la superficie moyenne d'une terre n'était que de 3,6 modioi (0,08 ha)[39]. Les taxes qui frappaient la population agricole comprenaient le kapnikon (καπνικόν – taxe sur chaque unité d'habitation), le synone (συνονή – paiement comptant souvent associé au paknikon), lennomion (εννόμιον – taxe sur les pâturages) et laerikon (αέρικον – « sur l'air »), cette dernière dépendant de la population du village et allant de 4 à 20 pièces d'or annuellement[40],[41]. La diète des paysans était surtout composée de grains et de fèves auxquels s'ajoutait un peu de viande remplacée dans les communautés habitant près de l'eau par du poisson[42]. Pain, olives et vin composaient celle des soldats qui, en campagne, se nourrissaient d'un pain séché appelé paximadion (παξιμάδιον)[43]. Tout comme au cours de l'Antiquité, ou même de nos jours, les principales cultures dans le choraphia (χωράφια) étaient l'olive et la vigne. Mais alors que Liutprand de Crémone (vers 920-972), ambassadeur italien à Constantinople, se plaignait de l'irritation causée par le vin grec souvent additionné de résine, celui-ci était fort apprécié en Occident, particulièrement lorsque venant de Crète[44]. La chasse et la pêche étaient des occupations fréquentes, la première ayant principalement pour but de protéger les troupeaux et les cultures[45]. L'apiculture (élevage des abeilles) était fort répandue comme elle l'avait été dans l'ancienne Grèce. Outre les travaux agricoles, on trouve dans les inventaires fiscaux un certain nombre de métiers comme les forgerons (χαλκεύς, chalkeus), les tailleurs (ράπτης, rhaptes) et les cordonniers (τζαγγάριος, tzangarios)[46]. Les soldats Tout au cours de l'histoire millénaire de l'Empire byzantin, il ne se passa guère une année sans campagne militaire. Le métier des armes faisait partie de la vie courante beaucoup plus que ce n'est le cas à notre époque. Sur le plan de la structure, l'armée byzantine différait peu de l'ancienne armée romaine ; toutefois, le profil social des soldats se modifia au cours des siècles[47]. Maintenant la tradition grecque et romaine, les manuels d'instruction militaire comme le Taktika constituent une source d'information importante en ce qui a trait à l'apparence, aux habitudes, aux vêtements et à la vie des soldats[48]. Comme dans la paysannerie, nombre de soldats exerçaient des métiers auxiliaires comme médecins ou techniciens[49]. La sélection se faisait sur la base d'un appel annuel et l’entraînement se faisait l'hiver en prévision des campagnes de l'été[50]. Jusqu'au XIe siècle, les conscrits venaient surtout des campagnes ; l'intégration des artisans et des marchands fait toujours l'objet de discussion. À partir de ce siècle toutefois, le recrutement professionnel prit le pas sur la conscription et l'utilisation de mercenaires dans l'armée devint vite ruineuse pour le trésor public[51]. Des lois commencèrent, à partir du Xe siècle, à régir la possession de terres et le service militaire. Bien que l'État n'ait jamais concédé de terres contre un service obligatoire, les soldats pouvaient et de fait utilisaient leur paie pour acheter des terres là où ils étaient envoyés et dans bien des cas se voyaient dispensés de payer les taxes[52],[53]. L'État leur alloua toutefois à partir du XIIe siècle les revenus fiscaux de certains domaines appelés pronoia (Πρόνοιας). La pronoia palliait les problèmes d'irrégularité des paies de soldes (la roga), qui pouvaient être source de rébellions militaires durant des crises monétaires[54]. Contrairement aux soldes dont le paiement était quelquefois aléatoire, la pronoia fournissait un revenu régulier à son bénéficiaire puisqu'il le percevait directement du contribuable. De plus, la pronoia permettait de diminuer les coûts administratifs dans l'appareil étatique byzantin puisqu'on coupait le lien entre le contribuable et le fonctionnaire d'État[55]. Tout comme au cours de l'Antiquité, la nourriture de base du soldat était un pain dur ayant une forme ronde; seul le nom avait changé et ce qui s'appelait autrefois le boukelaton (βουκελάτον ) était devenu le paximadia (παξιμάδια). Fait de blé entier, de pois chiches et de farine d'orge, il devait ressembler à ce que nous appelons aujourd'hui « biscotti »[56]. Les enseignants L'éducation à Byzance maintenait le système hérité de la Grèce antique dont les racines remontaient au Ve siècle av. J.-C. Elle comportait trois niveaux qui se maintinrent avec certaines adaptations jusqu'à la chute de Constantinople[57]. Le premier stage était celui de l'école primaire où les élèves demeuraient de six à dix ans, le deuxième celui de l'école secondaire de dix à seize ans et enfin, l'université[58]. L'école élémentaire fut disponible presque pendant toute la période de l'Empire byzantin, certainement dans les villes et quelquefois à la campagne[58]. C'est ce qui explique que l'alphabétisation fut beaucoup plus répandue qu'en Occident du moins jusqu'au XIIe siècle[58],[59]. L'éducation secondaire pour sa part n'était disponible que dans les grandes villes et l'université n'existait qu'à Constantinople[58]. Bien que l'alphabétisation n'était pas le phénomène de masse que l'on connaît aujourd'hui, la société byzantine était largement alphabétisée[60]. Se basant sur un large éventail de documents appartenant à différentes époques (sermons, Ecloga, etc.) le byzantiniste britannique Robert Browning suggère que, si les livres étaient dispendieux, l'alphabétisation fonctionnelle (lire et écrire) était fortement répandue et que l'accès à l'éducation primaire était possible la plupart du temps dans presque toutes les grandes villes et quelquefois même dans les villages[61]. Nikolaos Oikonomides, se concentrant sur l'alphabétisation en Asie mineure au XIIIe siècle, affirmait que « la société byzantine pouvait compter sur un clergé totalement alphabétisé, une aristocratie presque complètement alphabétisée, que les officiers de l'armée comptaient quelques alphabétisés dans leurs rangs, que quelques paysans l'étaient, mais que seules quelques femmes de l'aristocratie l'était »[62]. Ioannis Stouraitis se basant sur la mention de tourmaques non alphabétisés dans les Tactica de Léon VI (r. 886-912) estimait que le pourcentage de la population de l'empire ayant des notions de base d'alphabétisation devait se situer à environ 15 à 20% de la population[63]. L'enseignant byzantin au niveau primaire ne jouissait guère d'un statut élevé et tirait son enseignement de livres assez simples comme les Fables d'Ésope. Toutefois, les grammairiens et les rhétoriciens responsables des deux niveaux d'éducation suivants avaient un statut plus élevé. Ils utilisaient les classiques grecs comme l'Iliade et l'Odyssée et la majeure partie de leurs cours prenait la forme d'une explication littérale de ces textes[64]. Les livres étaient rares et dispendieux et seuls les enseignants en possédaient dont ils dictaient des passages à leurs élèves[65]. La femme Si nombre de femmes s'illustrèrent dans l'histoire de l'Empire byzantin[66], de façon générale, la femme était désavantagée quant à son statut juridique, dans son accès à l'éducation et dans sa liberté de mouvement[67]. On peut dire que sa vie se divisait en trois étapes : l'enfance, la maternité et le veuvage[68]. L'enfance était brève et non sans danger, encore plus pour les filles que pour les garçons. Les parents célébraient bien davantage la naissance d'un garçon que celle d'une fille et on trouve des allusions à l'infanticide de filles (abandon le long du chemin, étouffement) bien que la chose ait été interdite tant par le droit étatique que par le droit canon[68]. Les chances d'instruction étaient limitées : elles ne pouvaient fréquenter les écoles mais recevaient, en groupe, des leçons d'un instructeur à la maison[69]. À quelques exceptions près, l'instruction se limitait à la Bible et à la littérature classique. L'une des exceptions demeurées célèbres fut Anne Comnène (1083-1153) dont l'Alexiade démontre la grande érudition[70] ainsi que Cassienne de Constantinople (vers 805-vers 865), fondatrice d'un monastère près de Constantinople, poétesse et compositrice[71]. Pour la petite fille ordinaire, la vie quotidienne se passait au foyer, à l'accomplissement de tâches domestiques en ville ou agricoles à la campagne[72]. Pour la plupart des jeunes filles, l'enfance se terminait avec l'arrivée de la puberté, suivie presque immédiatement par les fiançailles et le mariage[73]. Bien que le mariage arrangé par la famille ait été la norme, le mariage d'amour n'était pas inconnu ; les deux pouvaient se conjuguer comme ce fut le cas d'Anne Comnène, fiancée d'abord à Constantin Doukas dont elle dira : « Le jeune homme avait la beauté d'une "statue vivante", un "chef-d'œuvre" pourrait-on dire sorti directement des mains de Dieu. Aux yeux de tous ceux qui l'approchaient, il était d'une beauté telle qu'il semblait appartenir à cet Âge d'or inventé par les Grecs »[74]. Elle fut ensuite mariée à Nicéphore Bryenne et une fois encore ce fut le grand amour : « Mon époux légitime était le César Nicéphore, un descendant de la famille des Bryenne, homme qui dépassait de loin ses contemporains par sa beauté, son intelligence supérieure et son discours précis. Le regarder ou l'entendre s'avérait un ravissement »[75]. La plupart des femmes avaient de nombreux enfants dont peu survivaient jusqu'à l'âge adulte et les deuils fréquents faisaient partie de la vie quotidienne[76]. La forme la plus fréquente de régulation des naissances était l'abstinence ; on connaissait certaines formes de contraception, mais celles-ci étaient principalement utilisées par les prostituées[77]. Selon le canon de modestie en usage à l'époque, les femmes portaient un vêtement appelé stola, longue robe à plis portée par-dessus la tunique qui ne laissait voir que les mains. Une remarque que fait Anne Comnène au sujet de sa mère laisse à penser que l'on prenait le plus grand soin de ne pas faire voir le bras plus haut que le poignet[78]. Lorsqu'elles sortaient du foyer, elles portaient par-dessus leur tunique un long manteau, le maphorion (μαφόριον ) dont le pan supérieur recouvrait les cheveux. Chez les plus riches, les bijoux, étaient très répandus. Ceintures, fibules et diadèmes étaient rehaussés de rangées de perles, souvent sur plusieurs rangs[79]. Le divorce était permis dans certaines circonstances mais était difficile à obtenir[80]. L'espérance de vie était plus brève pour la femme que pour l'homme, en raison des nombreuses mortalités en couche ; toutefois, les guerres et le fait que les hommes se mariaient plus jeunes faisaient en sorte que le veuvage était fréquent[80]. Toutes ces conventions sociales n'empêchèrent pas nombre de femmes ayant une forte personnalité de sortir du rang et de travailler dans les domaines du commerce, de l'artisanat, arts de la scène ou encore à diriger avec succès les nombreux monastères féminins de l'empire[81]. Les commerçants et financiers L'économie byzantine demeurera toujours une économie dirigiste où l'État surveillait étroitement l'industrie et le commerce, se réservant certains monopoles, achetant, fabriquant et vendant lui-même certains produits[82]. Sauf pour ces restrictions le commerce restait une affaire privée et la classe marchande à laquelle étaient associés les armateurs devint une force qui put même menacer ou ignorer le pouvoir impérial comme ce fut le cas lorsque certains empereurs comme Jean Tzimiskès (r. 969-976) voulurent interdire l'exportation de produits stratégiques comme le bois et les métaux, lesquels n'en continuèrent pas moins à trouver le chemin du monde musulman[83]. Une judicieuse utilisation du crédit et l'introduction d'autres innovations monétaires firent en sorte que les marchands byzantins purent faire sentir leur influence en Égypte et en Afrique du Nord (principales sources d'approvisionnement de la capitale), en Extrême-Orient (route de la soie, commerce des épices), en Russie et Europe du Nord (route des Varègues) ainsi qu'en Occident (les nombreux comptoirs d'Italie et de Gaule permettaient d'acheminer les produits d'Asie jusqu'à Paris, Bordeaux et aux Îles britanniques)[84]. Reconnaissant ces succès, les empereurs permettront aux marchands de devenir membres du Sénat et de s'incorporer ainsi au sein de la classe dirigeante de la société. Cette ascension sociale connut cependant une période de recul lorsque, à la fin du XIe siècle, des machinations politiques permirent à l'aristocratie terrienne traditionnelle, jalouse des nouveaux venus, de prendre le pouvoir pour un peu plus d'un siècle[85]. À ces troubles intérieurs, s'ajoutèrent des troubles extérieurs qui vinrent entraver le développement du commerce : conquêtes arabes à partir du VIIe siècle, établissement des Rus' à Constantinople au Xe siècle, progression du commerce des républiques italiennes au XIe siècle, ainsi que la prise de Constantinople par les croisés au XIIIe siècle. De tous ces dangers, la compétition avec les républiques italiennes sera probablement celle qui aura les plus graves conséquences. Et lorsque, dans la seconde moitié du XIIe siècle, les empereurs réaliseront le danger que faisait courir Venise à leur commerce, ils tenteront de le neutraliser en offrant des concessions supplémentaires à Pise, ainsi qu'à Gênes et à Ancône, affaiblissant du même coup la bourgeoisie commerçante byzantine, laquelle pourtant défrayait une bonne partie des dépenses militaires de l'empereur[86]. Le clergé L'Église byzantine était composée de deux strates bien distinctes : d'une part, le haut clergé composé des métropolites[N 3], des évêques venant sous la juridiction de ces métropolites (évêques suffragants) et des archevêques autocéphales résidant dans une grande ville et ne dépendant que du patriarche[87] ; d'autre part, le bas clergé, lui-même divisé entre le clergé régulier qui desservait les diverses églises et les moines regroupés dans des monastères dont les plus célèbres sont sans doute ceux du Mont Athos ou le monastère du Studion de Constantinople[N 4]. Alors qu'en Occident, une distinction très nette s'est formée dès les premiers siècles entre « clercs » et « laïcs », le clergé byzantin demeurait en contact plus étroit avec la société et les clercs qui desservaient les églises partageaient la vie de leurs ouailles. Non seulement pouvaient-ils être mariés, à tout le moins jusqu'à ce qu'ils aient reçu les ordres majeurs, mais ils devaient travailler pour faire vivre leur famille. S'il n'y avait pas de dîme à Byzance, surtout dans les campagnes, les clercs recevaient des redevances pour l'administration de sacrements comme le baptême, le mariage, etc.[88],[89]. Aussi le simple prêtre (en grec : papa – le terme grec pour « père ») était-il la figure la plus visible de l'Église[90]. Rappelons qu'il n'existait pas dans l'empire byzantin de « paroisses » au sens où elles se développeront en Occident. Les clercs desservaient des églises de deux sortes : les premières, dites « catholiques » (καθολικαί) relevaient directement de l'évêque du lieu ; les deuxièmes étaient des églises « privées », chapelles ou oratoires créées par des personnages importants soit à l'usage de leur propre famille, soit en lien avec un monastère ou une institution charitable. Lors du premier concile de Constantinople en 381, les frontières des circonscriptions ecclésiastiques correspondaient à celles de l'administration civile, le terme de « diocèse » étant du reste emprunté à celle-ci[91]. Deuxième personnage de l'État, le patriarche jouissait d'une autorité et influence immenses à la fois dans l'État et dans l'Église. En 451, le concile de Chalcédoine confirmait la « primauté d'honneur après l'évêque de Rome » du patriarche de Constantinople, et lui conférait le droit de nommer les évêques métropolitains du Pont, de l'Asie et de la Thrace[92], ce qui mettait sous son autorité religieuse plus de la moitié de l'empire[93]. CultureLes langues Même si jusqu'à Héraclius (r. 610-641) le latin demeura la langue de l'administration et de l'armée byzantines, la société byzantine était principalement une société grecque par sa langue et sa culture[94]. Sur le plan linguistique, le grec byzantin ou grec médiéval (en grec : Μεσαιωνική Ελληνική) se situait entre la koinè (en grec : κοινή ou « langue commune ») parlée et écrite d'environ 330 av. J.-C. à 330 apr. J.-C. et le grec moderne ou démotique (en grec : νέα ελληνικά, δημοτική). Héritière du grec ancien parlé pendant la période hellénistique, le grec médiéval était la lingua franca des élites byzantines en Italie du Sud, dans les Balkans, autour de la mer Noire, en Anatolie, en Égypte, en Cyrénaïque et en Bactriane[95]. Il en existait plusieurs variantes : la langue d'usage ou koinè proprement dite était la langue parlée habituellement et celle des écrits religieux destinés au peuple ; sa forme « atticisante » était employée par les lettrés, alors qu'une forme religieuse (Ακολουθική Ελληνική ou grec liturgique) était surtout employée pour le chant dans les églises[96]. L'atticisme désignait les particularités du style des grands orateurs attiques, marqué par une certaine idée de la précision, de la pureté de la langue et de la vigueur de l'expression. Ce fut celle qui accompagna la diffusion du christianisme souvent entremêlée de koinè. Du VIe siècle au XIIe siècle, elle demeura ancrée dans le système d'éducation qui reposait en grande partie sur l'étude des textes anciens[96]. Toutefois, les conquêtes territoriales des premiers empereurs, dont Justinien Ier (r. 527-561) sous lequel l'empire atteint sa plus grande expansion, firent en sorte que le grec n'était que l'une des langues parlées par ses divers peuples : latin, thraco-roman, dalmate, proto-albanais dans les Balkans, araméen au Proche-Orient, copte en Égypte, arménien et corduène en Anatolie orientale, cartvèle dans le Caucase. Pour leur part, les juifs byzantins, appelés « romaniotes », parlaient yévanique ou « judéo-grec ». Leur influence ainsi que celle de divers peuples d'origine arabe, celte, germanique, turque et slave laissèrent des traces encore décelables dans le grec moderne[97]. À la suite de la quatrième croisade et de la création d'un « empire latin », on assista à une multiplication des contacts avec l'Occident. La langue d'usage du commerce devint l'italien. Dans les États croisés, dont la lingua franca, comme son nom l'indique, était le français médiéval, l'éducation classique traditionnelle (παιδεία, paideia) cessa d'être un prérequis du statut social et le grec vernaculaire devint la norme. On assista alors à la production d'œuvres écrites en langue populaire par des auteurs ayant une éducation classique comme Théodore Prodrome (vers 1110 – vers 1165) chez qui langue savante et langue populaire se côtoient tant en prose qu'en poésie[98]. Avec la renaissance culturelle du XIIe siècle, se développèrent de nouveaux genres comme le roman d'aventures ou amoureux qui s'adressait davantage aux classes populaires et on assista à l'entrée de la langue populaire dans la littérature[98]. Entre le XIIIe siècle et la chute de l'empire, Constantinople cessa d'être l'unique endroit où se rédigeait la littérature grecque et on vit lamentations, fables, romans et chroniques apparaître en différents endroits de l'empire, œuvres rédigées en « koinè byzantine »[98]. Cette diglossie[N 5] du monde grec, qui avait déjà pris forme dans la Grèce antique pour se transformer pendant l'empire, continua sous la domination turque pour devenir le grec moderne ou romaïque qui comprend lui-même plusieurs variantes dont le démotique (δημοτικές - populaire) qui est la langue officielle en Grèce et à Chypre alors que l'acolouthique (ακολουθική) demeure la langue de l'Église grecque orthodoxe[99]. La religion Lorsque Constantin Ier (r. 306-337) transféra le siège de l'empire à Constantinople, seuls 10% de ses sujets étaient chrétiens ; la plupart de ceux-ci résidait dans les villes et dans la partie orientale de l'empire. Le reste de la population continuait à adorer les dieux de Rome selon les rites de la religio officielle[100]. Constantin lui-même, à titre de pontifex maximus était responsable du maintien des traditions religieuses se rapportant au cultus et à la veneratio des divinités[101]. Près d'un demi-siècle plus tard, en 380, Théodose Ier faisait du christianisme, dont les conciles commençaient à définir la doctrine, la seule religion de l'empire. Ce passage qui rompait avec le passé se fit toutefois graduellement et fut profondément influencé par l'héritage du monde classique[102]. On dut ainsi réconcilier l'enseignement chrétien fondé sur la Bible avec l'éducation classique grecque (paideia) sur laquelle se fondaient en grande partie la philosophie et l'érudition des premiers Pères de l'Église[103]. Cette dichotomie devait profondément influencer le caractère des Grecs byzantins et leur perception d'eux-mêmes et de l'oikouménè ou monde habité qui les entourait. À la fin du IVe siècle, les chrétiens formaient environ 50% de la population, pourcentage porté à 90% à la fin du Ve siècle. Après la tentative infructueuse de rétablissement des dieux anciens par l'empereur Julien (r. 361-363), l'empereur Justinien Ier (r. 527-565) devait interdire le paganisme persistant encore à la fois chez certains intellectuels des couches supérieures de la société et parmi les paysans illettrés[104]. Empereur romain, Justinien se concevait aussi comme un empereur chrétien, messager de Dieu, chargé de faire de son empire terrestre l'équivalent du royaume céleste[105]. En ceci, il ne faisait que continuer la tradition des empereurs païens dont les fonctions incluaient l'administration et la gestion financière des affaires religieuses. Pour les Byzantins, l'État et l'Église, gouvernés par l'empereur et le patriarche, constituaient les deux aspects d'un même pouvoir, le premier régnant sur les corps, le deuxième sur les âmes ; de l'harmonie entre l'un et l'autre découlait la prospérité de l'empire[106]. Cependant, le rôle que fut appelé à jouer l'empereur dans les affaires de l'Église ne fut jamais fixé dans les textes et dépendit plutôt de la personnalité des divers empereurs et du zèle que chacun mit à protéger l'Église et ses possessions matérielles[107]. En raison des luttes tant internes (querelles entre papes et antipapes, lutte entre les grandes familles de Rome) qu'externes (guerres entre le pape et les Normands, puis avec l'empereur romain germanique) qui agitèrent la pentarchie chrétienne au Moyen Âge, ainsi qu'à cause des dissensions entre les différents patriarcats d'Orient, l'Église de Constantinople devint entre le VIe siècle et le XIe siècle le plus riche et le plus influent centre de la chrétienté[108]. Même alors que l'Empire byzantin n'était plus que le reflet de ce qu'il avait été, l'Église, en tant qu'institution, continua à exercer une influence considérable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'empire, celle-ci s'étendant à des territoires perdus comme l'Asie mineure et les Balkans, le Caucase, la Russie et la Lituanie[109]. Grâce à des missionnaires comme les deux frères Cyrille et Méthode, elle sut s'adapter aux populations qu'elle voulait christianiser et, par le moyen du baptême, à les faire entrer dans cette vaste famille qui reconnaissait l'empereur byzantin comme chef et que Dimitri Obolensky appellera le « Commonwealth byzantin »[110]. L'identité byzantineComment Byzance se percevait Parmi les byzantinistes contemporains, on peut distinguer trois courants de pensée sur la façon dont les « Byzantins » (exonyme créé en 1557 par Hieronymus Wolf) concevaient leur identité. Le premier, qui rallie la plupart des spécialistes, est que la « Romanité » était la façon dont se percevaient les citoyens d'un empire multi-ethnique dont l'élite ne se percevait pas comme « grecque », alors que la majorité de la population se disait simplement « romaine ». Le deuxième, qui s'est développé surtout à partir du nationalisme grec contemporain, voit la « romanité » comme la manifestation médiévale de l'identité nationale grecque traditionnelle. La troisième, proposée plus récemment par Anthonios Kaldellis, y voit les prémices de l'identité nationale moderne[111], mais la plupart des historiens qualifient cette démarche de protochroniste[112]. Les traits fondamentaux qui identifiaient tout Rhomaios (« Romée ») étaient d'entendre le grec et d'appartenir à l'Église orthodoxe, caractéristiques acquises par la naissance si l'on ne voulait pas être perçu comme « allogène » ou même « barbare »[113]. Le terme généralement utilisé pour désigner une personne étrangère était « ethnikόs » (en grec : ἐθνικός), terme qui s'appliquait à l'origine aux non-Juifs ou aux non-Chrétiens mais qui en était venu à perdre sa connotation religieuse[114]. Suivant une approche classiciste transformant les Goths en « Scythes » et les Arabes en « Mèdes », certains auteurs Byzantins se référaient souvent à leur propre peuple comme aux « Ausones », une ancienne façon d'appeler les habitants de l'Italie[115]. Tel que mentionné plus haut, la plupart des historiens s'accordent cependant pour définir les traits essentiels de leur civilisation comme étant : 1) la langue, la culture, la littérature et la science grecques, 2) le droit romain et sa tradition, 3) la foi chrétienne[116],[117],[118]. Les Grecs byzantins se voyaient ainsi comme les héritiers de la culture de la Grèce antique[119], les héritiers de la Rome impériale[120],[121], [122],[123] et les successeurs des apôtres[124]. Leur définition de la « Romanité » était ainsi bien différente de celle utilisée en Occident. Que ce soit dans les classes dirigeantes ou dans le peuple, les Byzantins étaient convaincus de la supériorité de leur propre culture et n'avaient que dédain à l'endroit des étrangers. Seuls se méritaient leurs compliments ceux qui pouvaient être dits : andreîos Rhōmaióphrōn (ἀνδρεῖος Ῥωμαιόφρων, litt. : un homme à l'esprit romain)[114]. En fait, ils n'éprouvaient que de l'indifférence à l'endroit de ce qui n'était pas grec, qualifié automatiquement de « barbare »[125]. En théorie, « tous les habitants de l'empire étaient sujets de l'empereur, et dès lors Romains ». La définition fondamentale de Rhômaïos était ainsi « politique et étatique »[126]. Pourtant cette unité culturelle basée sur la langue grecque et l'appartenance à l'Église orthodoxe ne pouvait effacer les identités culturelles régionales et n'y tendaient pas non plus[125],[126]. Il arrivait que l'identité régionale et plus spécifiquement locale prenne le pas sur celle de Rhômaïos. On parlait alors de xénos ( ξένος) et d'exōtikós (ἐξωτικός) pour décrire « quelqu'un qui n'est pas d'ici », que cette personne vienne d'un endroit hors de l'empire ou même d'ailleurs au sein de l'empire[114]. « Lorsqu'une personne était loin de son lieu d'origine, elle était souvent traitée avec méfiance comme ce moine originaire d'Asie mineure qui se joignit à un monastère du Pont et fut ‘décrié et harcelé par tous comme étant un étranger »[127]. Le retour de l'hellénisme Si l'empire byzantin était à ses débuts un État chrétien situé sur la rive européenne de la mer de Marmara et ayant le latin comme langue officielle, il évolua progressivement en un État multiethnique à la fois européen et asiatique dont le grec était la langue officielle et l'orthodoxie l'allégeance religieuse. Lorsque, à la suite des conquêtes arabes, l'empire perdit une partie des territoires où le grec n'était pas la langue d'usage aux VIIe siècle et VIIIe siècle, le terme « grec » (Ἕλλην), lorsqu'il n'était pas utilisé pour signifier « païen », devint synonyme de « romain » (Ῥωμαῖος) et le terme « chrétien » (Χριστιανός) prit la connotation de « citoyen orthodoxe de l'Empire romain parlant le grec[4]. En même temps, l'héritage culturel classique et les traditions la reliant à la Grèce antique revinrent à la surface, opérant ainsi une division entre l'Orient « grec » et l'Occident « latin »[128]. Avec l'arrivée en force des marchands de Venise et de Gênes dans l'est de la Méditerranée, cette association avec l'hellénisme s'ancra parmi l'élite byzantine en même temps qu'un désir de se distinguer de l'Occident latin et de revendiquer la possession des territoires où le grec était langue d'usage[129]. À partir du XIIe siècle et spécialement après 1204, quelques intellectuels byzantins se mirent à employer l'ancien ethnonyme « Héllēn » (Ἕλλην) pour décrire la civilisation byzantine[130]. Après la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204, un petit cercle d'érudits dans ce qui était devenu l'Empire de Nicée se mit à utiliser ce terme pour s'identifier[131]. C'est ainsi que dans une lettre au pape Grégoire IX, l'empereur Jean Vatatzès (r. 1221-1254) affirmait que sa royauté découlait de Constantin le Grand mettant de l'avant son ascendance « hellène » et magnifiant la sagesse du peuple grec. La culture hellène était ainsi présentée comme une partie intégrante de l'identité byzantine face aux revendications latines. Son successeur, Théodore II Laskaris (r. 1254-1258) fut sans doute le seul de toute cette période à systématiquement employer le terme « Hellène » comme terme d'identité; il tenta de faire revivre les traditions helléniques en encourageant l'étude de la philosophie parce que, selon lui, il y avait un grand danger que « la philosophie déserte les Grecs pour trouver refuge chez les Romains »[132],[133]. Pour les historiens de la cour comme Georges Pachymérès et Georges Akropolites, toutefois, le terme « Rhōmaïoi » demeura le seul terme pouvant décrire correctement l'identité de l'empire même si l'on peut sentir dans leurs écrits des traces de l'influence impériale[133]. Sous la dynastie des Paléologues, après la reconquête de Constantinople, le terme Rhōmaïoi redevint le terme habituel d'auto-identification et l'on ne retrouve guère trace du terme Hellène que dans les écrits de Gémiste Pléthon (nom formé par déformation de « Platon »)[134]. Exilé à la cour d'Arta dans le despotat d'Épire, ce philosophe néo-platonicien proclamait : « Nous sommes Hellènes par la race et la culture » et proposait la renaissance de l'Empire byzantin suivant un modèle de gouvernement idéaliste basé sur les modèles de la Grèce antique[135]. Sous l'influence de Pléthon, Jean Argyropoulos, philosophe et humaniste émigré en Italie où il réintroduit la culture grecque classique au XVe siècle, proposa instamment à l'empereur Jean VIII Paléologue (r. 1425-1448) d'adopter le titre de « Roi Soleil de l'Hellas »[136] et à son successeur, Constantin XI Paléologue (r. 1449-1453) celui de « Roi des Hellènes »[137]. Notons toutefois que ces expressions rhétoriques de l'identité hellène était le fait d'une minorité intellectuelle et n'eut guère d'influence au sein de la population en général. Elles devaient toutefois être propagées par les émigrés byzantins en Italie qui prirent part à la Renaissance italienne[138],[139]. La perception occidentale Pour l'Occident, le couronnement de Charlemagne en 800 comme « empereur des Romains » marqua le début du mythe de l'« Occident chrétien », seul héritier légitime à la fois de l'Empire romain et de la Grande Église des premiers siècles du christianisme. Dès lors, dans une démarche mishellénique, Constantinople fut de plus en plus perçue comme une continuation abâtardie de l'ancienne Grèce et on donnait souvent dans la correspondance officielle à l'empire romain d'Orient le nom d' « Empire des Grecs » et à l'empereur le titre de « roi des Grecs ». Ce refus de reconnaître à Constantinople le droit à l'héritage politique et religieux de Rome devait créer les premiers heurts entre d'une part les « Grecs » (de rite grec) et d'autre part les « Latins » (de rite latin et d'obédience romaine) ou « Francs » (empire de Charlemagne revendiquant l'héritage de Rome)[125],[140],[141]. L'opinion courante occidentale se reflète dans la Translatio militiae dont l'auteur latin anonyme affirme que les Grecs contemporains auraient perdu à la fois leur courage et leur savoir, raisons pour lesquelles ils ne se seraient pas joints aux croisades contre les infidèles. Dans un autre passage toutefois, il loue les anciens Grecs pour leur savoir-faire et leur habileté militaires, soulignant ainsi le contraste avec les « nouveaux Grecs » ou Grecs « byzantins » qui étaient vus comme pacifistes et schismatiques[125],[141],[140]. Ce jugement peut paraître étrange au lecteur moderne conscient des incessantes campagnes militaires des empereurs byzantins contre leurs voisins et contre l'Islam au VIIIe siècle, mais il illustre en même temps à quel point les Byzantins préféraient la diplomatie et le commerce dans leur politique étrangère. On peut aussi y voir le contraste entre la sophistication de la culture byzantine et la conduite des Croisés trahissant l'ignorance et les superstitions de l'Occident médiéval. Ainsi que l'écrivait l'historien Steven Runciman :

Le point tournant dans la façon dont les deux camps se considéraient fut sans doute le massacre des Latins de Constantinople en 1182. Le massacre fit suite à la déposition de Marie d'Antioche, princesse d'origine normande (donc « latine ») qui régnait comme régente au nom de son fils mineur Alexis II Comnène. La régente devint très impopulaire en raison du favoritisme évident avec lequel elle traita les marchands italiens durant sa régence; la liesse populaire qui suivit sa déposition tourna rapidement à l'émeute et au massacre. Cet évènement et les rapports qui en furent faits en Occident enflammèrent les tensions religieuses en Occident, incitant le chroniqueur Guillaume de Tyr à décrire l'ethnie grecque comme « un nid de vipères qui, tel un serpent sur le sein ou une souris dans une garde-robe engendre la répulsion de leurs hôtes »[143]. La perception orientale Après la chute de l'Empire romain d'Occident, Perses et Arabes continuèrent à considérer les citoyens de l'Empire romain d'Orient comme des « Romains » (en arabe : ar-Rūm : voir le vocabulaire des croisades et de la Reconquista). Ainsi la trentième sourate du Coran (Ar-Rum) se réfère à la défaite des Byzantins (« Rum » ou « Romains ») sous Héraclius par les Perses à la bataille d'Antioche (613) et promet une éventuelle victoire byzantine (romaine)[144]. Cette appellation traditionnelle des Byzantins comme « Romains [orientaux] » continua dans le monde musulman pendant tout le Moyen Âge et se traduisit par des noms tels que le « sultanat de Rum » (sultanat des Romains) lorsqu'ils conquirent l'Anatolie et dans des noms propres comme Rumi, le poète persan mystique qui vécut dans l'ancien territoire byzantin de Konia dans les années 1200. Rumi (de Rome) devint également le surnom donné aux chrétiens d'Occident[145]. Les géographes arabes de la fin du Moyen Âge considéraient encore les Byzantins comme des Romains et non des Grecs ; c'est ainsi que Ibn Battuta voyait l'empire en voie de disparition comme « les faibles continuateurs et successeurs des anciens Grecs (Yunani) en ce qui touche la culture »[146]. Victorieux, les Ottomans considéreront également leurs rivaux grecs byzantins comme des Rûm ou Romains et ce nom est toujours utilisé en Turquie pour désigner les natifs d'Istanbul parlant le grec Rumlar) et le patriarcat œcuménique de Constantinople est appelé Rum Ortodoks Patrikhanesi ou Fener Rum Patrikhanesi par référence au quartier d'Istanbul où il est situé. Nombreux sont les noms qui en Anatolie dérivent du mot turc Rum comme « Ezurum » (Arzan des Romains), « Rumelia » (terre des Romains) ou « Rumiye-i Suğra (Petite Rome – la région d'Amasya et Sivas)[147]. Époque post-byzantineLa majeure partie des Grecs byzantins habitaient l'Asie mineure, les Balkans et les îles de la mer Égée. Après la chute finale de Constantinople en 1453, ils tombèrent progressivement sous la domination des diverses puissances étrangères qui avaient envahi l'empire : Turcs, Vénitiens, Génois, Normands, Angevins, etc. À partir du XVIe siècle, ils étaient pratiquement tous sous domination ottomane et reçurent le statut de Dhimmi désignant un citoyen non-musulman d'un État musulman, lié à celui-ci par un « pacte de protection » discriminatoire. Certains maintinrent leur identité propre et sont aujourd'hui des citoyens de la Grèce et de Chypre ou constituent d'importantes minorités en Cappadoce et dans le Pont en Asie mineure. Outre le terme « Graikoi » (Grecs) d'origine occidentale qui n'était pas utilisé couramment, mais par lequel se désignaient jusqu'au XIXe siècle quelques érudits et personnes ayant des liens avec l'Occident, certains Grecs d'aujourd'hui utilisent encore le terme Rhōmaïoi ou Romioi pour se désigner, ainsi que le terme « Romaic » pour désigner le grec moderne[148] ,[149], [150]. Peter Charanis, né sur l’île de Lemnos en 1908 et plus tard professeur d'histoire byzantine à la Rutgers University, raconte que lorsque l’île fut reprise aux Ottomans par la Grèce en 1912, des soldats grecs furent envoyés dans chaque village, campant sur les places publiques. Des enfants accoururent alors pour voir ces nouveaux soldats. « Que regardez-vous, leur demanda l'un des soldats ? » -- « Des Hellènes, répondirent-ils. » -- « N'êtes-vous pas Hellènes vous-mêmes, reprirent les soldats ? » -- « Non ! rétorquèrent les enfants. Nous sommes des Romains »[151]. Bibliographie

Notes et référencesNotes

Références

Voir aussi |

Portal di Ensiklopedia Dunia