|

Ascenseurs à bateaux du canal du Centre

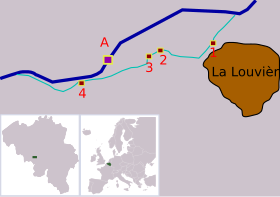

Les ascenseurs à bateaux du canal du Centre sont quatre ascenseurs à bateaux hydrauliques construits en Belgique entre 1888 et 1917. Ils permettent de compenser ensemble une dénivellation de 66 mètres. De ces quatre ascenseurs, le premier permet de rattraper une dénivellation de 15,40 mètres, les trois autres de 16,93 mètres chacun. Le site des quatre ascenseurs du canal du Centre, dans les communes de La Louvière et du Rœulx (Hainaut), a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1998. HistoriqueLe un décret impérial de Napoléon Ier prévoit la création d'un canal de navigation entre Mons et Charleroi pour permettre de joindre l'Escaut à la Meuse par la Haine et par la Sambre[1]. Pas moins de onze projets seront déposés entre 1811 et 1871. Toutes les tentatives pour réunir le canal Mons-Condé — ensuite le canal Pommerœul-Antoing qui le remplace — à la Sambre via le canal Charleroi-Bruxelles avec proposition d'exécution par concession des péages, échouent principalement en raison du grand nombre d'écluses, de la cascades de biefs très courts et des difficultés d'alimentation en eau qui en résultent[2]. En 1871, le gouvernement belge envisage de construire le canal à ses frais. Ce projet fait l'objet d'opposition car certains milieux craignent que le canal, quasi parallèle à la ligne de chemin de fer Mons-Manage, ne porte préjudice aux intérêts du rail[3]. Mais à partir de 1877, le marché charbonnier belge subit une forte concurrence de l'industrie houillère française et allemande dont les produits, expédiés par wagons, arrivent même jusqu'à Charleroi. Disposer d'une grande ligne de navigation passant par la région du Centre devient nécessaire et urgent[2]. À la suite d'une entrevue du ministre des Travaux publics, Auguste Beernaert le avec une délégation des milieux économiques et politiques, un crédit 20 000 francs sera octroyé par la Chambre des représenants pour financer les premières études qui seront entreprises par l'Administration des Ponts et Chaussées[4]. Les études successives se heurtent aux obstacles déjà constatés, le grand nombre d'écluses nécessaires et la consommation d'eau qui en résulte. La recherche d'une solution alternative s'impose[4]. Jean Kraft, ingénieur en chef de la société John Cockerill proposa la formule de l'ascenseur à bateaux d'Anderton (Cheshire) à 40 km de Liverpool en Angleterre) mise au point par l'ingénieur Edwin Clark (en) en 1874[5]. L'ingénieur en chef du Hainaut, Morelle, se rend sur place le pour étudier la machine et son rapport, qui conclut à l'adoption du même type d'ascenseur pour le canal du Centre, est remis le à Charles Sainctelette, le nouveau ministre des Travaux publics[4]. Le un crédit de 3 millions de francs sera inscrit au budget pour le creusement du canal et la construction de quatre ascenseurs hydraulique à bateaux de type Clark. Les budgets seront revu à la hausse pour adapter le réseau fluvial au gabarit Freycinet de 300 tonnes, les « Canaux houillers du Hainaut » recevant un crédit de 6 millions de francs[6]. Le , après cinq années de fonctionnement, une des presses en fonte de l'ascenseur d'Anderton se rompt au cours d'une manœuvre ordinaire. Dans un rapport, Clark conclut que la cause est le tassement de la fondation en bois au fond de la presse[7]. Deux commissions d'enquête d'ingénieurs belges sur place présentant des conclusions contradictoires, le ministre Charles Sainctelette consulte les ingénieurs français responsables du projet de l'ascenseur à bateaux des Fontinettes sur le canal de Neufossé à Arques (Pas-de-Calais) dont le modèle est également l'ascenseur de Clark. Leur choix en faveur de l'ascenseur anglais rassure le ministre qui conclut un contrat pour la commande de quatre élévateurs[8]. L'étude des charpentes métalliques et de la machinerie des ascenseurs est menée conjointement par Edwin Clark et Jean Kraft[9],[10]. Deux ans seront nécessaires pour disposer d'un projet définitif[10]. L'exécution est adjugée à la société John Cockerill de Seraing le pour la somme de 862 500 francs[11]. Après la phase d'étude du tracé, les achats à l'amiable ou l'expropriation de propriétés privées ou publiques et l'adjudication publique, les travaux de terrassement débutent le [11]. Les puits destinés aux presses et les maçonneries de l'ascenseur numéro 1 de Houdeng-Gœgnies prennent fin en juillet 1887. En avril 1888, les parties métalliques sont en place et des essais sont effectués pour s'assurer de l'étanchéité des conduites sous pression. Les premiers balancements débutent le [12]. Les essais se poursuivent jusqu'au , date à laquelle le roi Léopold II procède à l'inauguration[13]. Cette inauguration se déroule dans une ambiance tendue et un contexte social difficile. Deux membres du parti socialiste républicain créé l'année précédente par Alfred Defuisseaux, Pierre Loor et Paul Conreur, accueillent le roi aux cris de « Vive la république » et « Vive le suffrage universel »[14].  Dans les années qui suivent, diverses difficultés allaient entrainer des retards considérables. En 1892, la canal est creusé de Mons à Thieu (14 km) et ouvert à la navigation sur 7 km. À l'est, il est exploité jusqu'au pont-tournant de Houdeng-Aimeries. Mais, en 1894, après l'achèvement des maçonneries, la construction des trois derniers ascenseurs est arrêtée à la suite de problèmes d'étanchement du bief compris entre les ascenseurs numéro 3 et 4. Le sol y était criblé d'anciennes exploitations houillères et l'eau s'engouffrait dans les galeries de mines. Il a été nécessaire d'établir une cuvette bétonnée, armée par endroit, d'une épaisseur entre 15 et 20 centimètres sur une longueur de 2 600 mètres. Il faut attendre 1909 avant que les parties métalliques des ascenseurs puissent être mises en place. À ce moment, le canal était sous eau sur une longueur de 16 kilomètres sur un total d'environ 21 kilomètres[15]. Les travaux sont confiés à la société John Cockerill pour la machinerie. Les charpentes métalliques sont réalisées par les ateliers de construction Lecocq de Hal[16],[17].  En , la Belgique est envahie par l'Allemagne et les travaux sont arrêtés. Deux ans plus tard, sous peine de représailles, les sociétés belges sont mises en demeure par les autorités allemandes de poursuivre les travaux. Le canal du Centre apparait à leurs yeux comme une voie stratégique pour acheminer vers la France des troupes et du matériel militaire[17]. Malgré la lenteur d'exécution, le canal du Centre s'ouvre à la navigation sur toute sa longueur et les premiers bateaux empruntent celui-ci en . Après le conflit, les ascenseurs sont complétés et revus et l'inauguration officielle à lieu en 1919[18]. Le a lieu la commémoration du centième anniversaire de l'ascenseur de Houdeng-Gougnies. À cette occasion, il fut jumelé à l'écluse-ascenseur de Peterborough établie sur le canal Trent and Severn au Canada[19]. Les ascenseurs à bateaux du canal du Centre, qui n'ont subi aucune modification depuis leur mise en service, ont été classés au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998[20]. Des huit ascenseurs à bateaux de ce type construits à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les quatre du canal du Centre sont les seuls fonctionnant encore avec leur machinerie et leur mécanisme d'origine. Depuis 2002, l'usage de ces ascenseurs est limité à la navigation de plaisance. Pour le trafic de marchandises, l'ascenseur de Strépy-Thieu est désormais opérationnel. Fonctionnement

— Edwin Clark, mémoire Un ascenseur hydraulique constitue en quelque sorte une balance géante dont les plateaux sont remplacés par des bacs — ou sas — fixés chacun au sommet d'un piston. Chaque piston coulisse dans un cylindre appelé « presse ». Les deux presses sont reliées entre elles par une tuyauterie de communication munie d'une vanne qui règle le mouvement des sas[22],[23]. Lorsqu'un bateau pénètre dans le bassin d'un sas, il en chasse une quantité d'eau égale à son poids selon le principe d'Archimède[23]. Le poids du bassin ne change donc pas. Pour une hauteur d'eau de 2,40 mètres, le poids du contenu de chaque sas est de 598 tonnes[22], qu'un bateau s'y trouve ou non[24]. Quand, après fermeture des portes, les deux presses sont mis en communication, les deux plateaux de la balance se déplacent verticalement pour attendre le point d'équilibre à mi course selon le principe des vases communicants[24]. Phases et durée d'une bassinéeLa durée totale d'une bassinée, c'est-à-dire le temps nécessaire pour faire passer un bateau d'un bief à l'autre, est d'environ 28 minutes. Étant donné qu'il y a deux sas, si un bateau utilise le second en même temps, la durée est réduite virtuellement de moitié. Le balancement des sas est d'une durée de 4 minutes et 30 secondes pour franchir la dénivellation de 16,93 mètres. Le temps restant est celui nécessaire à l'accrochage ou décrochage des portes, de la levée ou descente des celles-ci et de l'entrée et sortie des bateaux[25].

Description des ascenseursAscenseur numéro 1 de Houdeng-Gœgnies

Ascenseurs numéros 2, 3 et 4Salle des machines

Détail des ouvragesOuvrages principaux

Ouvrages associés

Notes et références

Voir aussiBibliographie

Articles connexesLiens externes |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia

![Coupe transversale par l'axe des presses ; piston et presse des sas[27].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Le_G%C3%A9nie_civil_-_Le_canal_du_Centre_en_Belgique_et_l%27ascenseur_pour_bateaux_-_1889-01-05_-_planche_X_-_droite_-_bpt6k6479251w_f67.jpg/244px-Le_G%C3%A9nie_civil_-_Le_canal_du_Centre_en_Belgique_et_l%27ascenseur_pour_bateaux_-_1889-01-05_-_planche_X_-_droite_-_bpt6k6479251w_f67.jpg)

![Vue latérale de l'ascenseur numéro 2 d'Houdeng-Aimeries, montrant l'absence du pont-canal[28] et le guidage unique situé au milieu[29].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Canal_du_Centre_-_Ascenseur_no_2%2C_Houdeng-Aimeries_%28DSCF7937%29.jpg/500px-Canal_du_Centre_-_Ascenseur_no_2%2C_Houdeng-Aimeries_%28DSCF7937%29.jpg)

![Bâtiment des machines de Bracquegnies. Une seule installation fournit de l'eau sous pression aux ascenseurs 2 et 3 espacés de 384 mètres. L'architecture avec les bandes lombardes est influencée par l'éclectisme[30].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Machine_room_building_of_the_Boat_Lift_N%C2%BA_3_on_the_Canal_du_Centre_in_Str%C3%A9py-Bracquegnies_%28DSCF7953%29.jpg/394px-Machine_room_building_of_the_Boat_Lift_N%C2%BA_3_on_the_Canal_du_Centre_in_Str%C3%A9py-Bracquegnies_%28DSCF7953%29.jpg)

![Coiffe métallique sous laquelle se trouve une roue à aubes en fonte de 5 tonnes. Cuve de préfiltrage. Hauteur utile de 2,36 mètres. Ressorts compensateurs. Soupape de sécurité. Soupape de refoulement. Soupape d'admission. Vanne modératrice. Vanne automatique basse et haute pression[31].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Canal_du_Centre_historique_-_Ascenseurs_n%C2%B0_2_et_3_-_salle_des_machines_-_2022-06-07_-_03_-_l%C3%A9gende.jpg/408px-Canal_du_Centre_historique_-_Ascenseurs_n%C2%B0_2_et_3_-_salle_des_machines_-_2022-06-07_-_03_-_l%C3%A9gende.jpg)