|

伊爾-10攻擊機

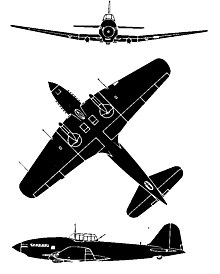

伊留申伊尔-10(俄语:Илью́шин Ил-10,英文:Ilyushin IL-10)型攻擊機,是二次大戰後期蘇聯由伊尔-2(IL-2)發展出來的攻擊機。 歷史伊尔-2型本意是設計成戰鬥轟炸機伊尔-1,但發動機功率不足,只好改為攻擊機,後來大戰末期重新設計成較小型的全金屬制機型,配合了新的大功率發動機,試圖發展成為類似美國的P-47的戰鬥轟炸機。 但發覺本機功率雖大,可是構型阻力較大和翼也過厚,所以速度只比IL-2快不多,所以只好保持攻擊機的用途。 本機在二戰後期才服役,而且外觀和前身伊尔-2型相似,所以知名度較低。但實際因為早期的噴射機低空低速性能不佳,並不適合對地攻擊任務,所以曾經輸出國外參與朝鲜战争,並授權捷克斯洛伐克生產,稱為B-33型輕轟炸機。本機在各國服役到六十年代,在噴射機的低空和低速性能全面改善才告退役。 結構本機是以單活塞式三葉螺旋槳驅動的機型,呈下單翼硬殼式佈局,為後三點式收 放式起落架,主量產型為縱列雙座封閉式座艙,後座位是面向後方的機槍手座位。並設有彈倉的構造。發動機為液冷式的AM-42,平時發動機輸出1491千瓦,最大功率達到 2051千瓦。 本機外觀和伊尔-2相似,但實為全金屬結構,外觀不同的地方是改用似普通戰鬥機的收放式起落架。另一特點有內藏的彈倉。 參數

伊爾-10在中國中華人民共和國成立後的1950年8月1日,解放軍空軍衝擊13團裝備了伊爾-10。1954年秋开始为一江山島戰役與中華民國空軍争夺浙东海域的制海权与制空权,空军第11师(强击机师)的第31团与第33团第一飞行大队(暂称第31团第三飞行大队)转场至宁波栎社机场。1954年11月1日至1955年1月18日,空11师伊爾-10参加了解放浙东沿海岛屿战斗,共出动飞机78架次,对大陈岛、一江山岛中華民國國軍实施攻击,命中率90%,炸毁敌军营房9栋,面积约8000平方米,击伤军舰3艘(飞行员刘建汉重创“中”字级修理舰“衡山"号),毙伤20余人。直接参战的空31团及空33团1大队荣立集体二等功。解放軍的伊爾-10一直使用至1972年才退役。 1960年代,曾有2机安装退役图-4(Tu-4)轰炸机的渦槳六渦輪軸發動機,提升了最大载荷,但后来因为仓库管理疏忽在火灾中损坏,无法修复。 “九一三事件”前林彪集团曾考虑使用伊尔10攻击毛泽东专列作为刺杀毛泽东的政变方案之一,但最终未能实施。 參考書目

參見 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia