|

東大寺の歴史東大寺 > 東大寺の歴史 この項目では東大寺の歴史(とうだいじのれきし)について解説する。東大寺は、奈良県奈良市にあり、現在では華厳宗の大本山の奈良時代から続く歴史ある大寺院である。奈良の大仏(盧舎那仏、るしゃなぶつ)があることで有名である。 概要東大寺は、創建当初から「東大寺」と呼ばれてきたわけではない。文書における「東大寺」の初見は、天平19年(747年)12月25日日付の正倉院文書の一つ、『東大寺写経所解』(とうだいじしゃきょうしょのげ)である。また同時期には、「東大之寺」という表記も散見される。現在につながる「東大寺」の由来は、平城宮の東に位置する官大寺であろうが、詳細は不明である。大仏の建立時に「自然発生的に生まれたもの」だと推測されている[1]。 21世紀現在まで1,200年以上の歴史を持つ東大寺は、日本史そのものに多大な影響を及ぼしてきた。平岡定海によれば、東大寺の歴史を見るには、次の4つの視点があるという。羅列すると、政治史的立場、宗教的立場、寺院史的立場、最後に美術史的立場となる[2]。 政治史的立場から見た東大寺は、鎮護国家の思いを込めて創建され、2度の戦乱や罹災などで衰退の危機に陥りながらも王朝や幕府の力や勧進によって大伽藍を保ってきた。東大寺は隣接する興福寺とともに大きな大衆の力を持ち、彼らの上洛は時の権力者の頭を悩ませ続けた。それが戦争の火種となったこともある。 別の説として、天武天皇系王朝の断絶に危機感を抱いた皇族らにより建立されたというものがある。 宗教的立場から見ると、東大寺は、前身寺院のひとつ、金鐘寺(こんしゅじ、などと呼ぶ、#前身の寺院で詳述)の古密教としての性格と、いわゆる南都六宗の教学を持ち、さらに平安時代以降は天台宗、真言宗などが同居して「八宗兼学」と呼ばれていた。その中でも華厳経学が重視され、その中心地とも見られ、その教えを体現する本尊の盧舎那仏像によって時の権力者や庶民の信仰を集めてきた。 寺院史的立場から見ると、東大寺は荘園経営などで経済を保ち、保有する杣から伐り出した木材で伽藍の修繕をしている。その修繕は創建を担当した造東大寺司の後裔である造東大寺所の管轄だったが、平安時代中頃から僧個人の力が強くなると、私僧房ばかりが重視されるようになった。そこで組織を政所内部に組込んで修理所とし、荒廃が進んでいた堂宇の営繕に努めるようになった。荘園は全国におよび、大修理の際には、一国全体を任されることもあった。既存の杣の山林資源が枯渇していた[注釈 1]のを補った。しかし、江戸時代には荘園が取上げられ、さらに東大寺が寺請制度の一翼を担わなかったために衰退し、明治時代に入ると、大きな勢力を誇っていた子院の東南院も滅んだ。浄土宗に属していたこともあったが、1886年に独立、華厳宗の大本山となり、観光収入などで寺院経営を行っている。 美術史的立場から見ると、東大寺法華堂(三月堂、羂索堂)は、奈良時代から続く堂で(#前身の寺院にて詳述)、内部には奈良時代彫刻の優品が多く安置されている。また、鎌倉時代の復興期には、重源に重用された慶派の仏師による彫像群が造られた。これは興福寺に安置された彫像とともに重要視されている。 奈良時代、創建前身の寺院東大寺創建前、当地には、金鐘寺、福寿寺、天地院(法蓮寺)などの寺々の存在が確認されている。このうち、金鐘寺と福寿寺については後の東大寺との関係性について、文献研究や発掘による研究が進められている。 金鐘寺は、金鐘山房、金鍾寺[4]、金鷲寺、金熟寺と書かれることもある。読みについても諸説あって、「こんしゅじ」、「こんじゅじ」と読まれたり、また、慣用的に、「きんしゅうじ」とも呼ばれ、この読みについては、東大寺内で特によく親しまれている[5]。金鐘寺は、天平5年(733年)、良弁によって建立された、という記述が『東大寺要録』にあるが、これについては現在、福山敏男の否定説が有力である。また、喜田貞吉も、この『東大寺要録』の記述は「後の偽作説である」と述べている[6]。一方で別の説が『続日本紀』に記されている。聖武天皇と光明皇后の間に生まれた唯一の男子で皇太子となったが、神亀5年(728年)に夭逝した基王の菩提を弔うのを目的として、天武天皇の孫に当たる智努王が造山房司長官となって山房を建立した、というものである。現在はこちらの記述が有力視されている[7]。吉川真司と菱田哲郎は、丸山地区丸山西遺跡を調査、発掘し、金鐘寺の境内地であると推定した[8]。 福寿寺の創建には、光明皇后が深く関っていると見られている。創建年代については、栄原永遠男によってその名の初見であった正倉院文書の解釈がなされ、天平10年3月には建立の立案、もしくは工事がされたであろうとの推論が出されている。福寿寺には、福寿寺写一切経所があった(正倉院文書天平13年閏3月)。この写経所は、皇后宮職写経司が寺内に移されたものであると見られている。この正倉院文書の記述から、工事の完成は文書の日付の天平13年閏3月のことであろう。境内の位置であるが、森郁夫は二月堂仏餉屋付近の発掘調査から、福寿寺の堂舎の1つであったとされる阿弥陀堂の場所をここに求めたことから、いまの二月堂のある上院地区にあったという見方が支持されている。 金鐘寺と福寿寺の2つの寺院はのちに統合され、大養徳国金光明寺(やまとのくに こんこうみょうじ)と呼ばれる大和国の国分寺となった。これが、東大寺の直接の前身である。国分寺建立の詔は、紫香楽宮から、天平13年(741年)2月14日に出されている。ちなみに、大仏造立発願の詔が出たのは、同じく紫香楽宮の、この2年半後の天平15年(743年)10月15日のことである。大養徳国金光明寺は、各国の国分寺の中では珍しく、新たに建立されたものではなく、前身となった寺院が認められていることになる。統合の時期であるが、福寿寺一切経写経所の名が金光明寺一切経写経所と改名されたことが分かる文献もあり、天平14年7月頃と推測されている。  金光明寺の金堂の所在地については論争が続いている。法華堂(三月堂、羂索堂)に葺かれている瓦から堂の創建年代を天平13年初夏から14年7月頃と見なし、この堂が福寿寺の金堂であり、さらには金光明寺の金堂にもなったとする説がある[9]。一方、この説に不備や不自然な点があると指摘し、また、福寿寺は金鐘寺に吸収されて合併した可能性から、金堂の推定地について他の候補を挙げる説もある[10]。 金光明寺は前身寺院があるとはいえ、そのままの寺観だったわけではなく、大仏を本尊とする前から規模を拡大しつつあった。他国の国分寺の整備主体が各国の政庁だったように、大養徳国でも同様だったとする場合、問題となるのは、大養徳国の行政主体となるべき国庁の実態が不明であることである。この当時の大養徳国の政治の実態はよく分かっておらず、国庁が大養徳国金光明寺の建設計画に関っていたのかすら判明していない。『続日本紀』の天平15年の記述「別に大養徳国金光明寺に殊勝の会を設け奉りて、天下の摸(ためし)と為さむとす」から、大養徳国金光明寺が特別な扱いを受けていると見ることもでき、大仏は別としてもこの首都国の国分寺は有力であったことがうかがえる。 ただし、大和国の国分寺を東大寺及びその前身寺院ではなく、現在の奈良県橿原市にある国分寺(現在は浄土宗)に求める説(『大和志』(享保19年(1734年))など)もあり、歴史事典類でも大和国国分寺の場所については両説がある。例えば、吉川弘文館『国史大辞典』の「国分寺」(執筆者:井上薫)は東大寺を大和国国分寺としているのに対し、角川書店『平安時代史事典』の「国分寺」(執筆者:角田文衛)は国分寺を大和国国分寺としている。 大仏造立東大寺の中心である大仏造立は天平17年に始まったが、これは国分寺建立とは別である。この2つの大事業が東大寺として合併したのは、最初から意図されたことではない。大仏造立は当初紫香楽宮で計画されたが、その背景として数々の理由が挙げられる。まず、天平9年(737年)に九州から畿内にかけて天然痘が蔓延(天平の疫病大流行)し、老若男女貴賤を問わず、多くの者が倒れた。病死者の中には、光明皇后の後ろ盾として政権を担っていた藤原武智麻呂、藤原房前、藤原宇合、藤原麻呂の、いわゆる藤原四兄弟も含まれていた。兄たちを次々と失った光明皇后は、その不安から聖武天皇へ大仏建立を強く勧めたとされる。また、天平12年に聖武天皇が河内国大県郡の智識寺を訪ね、その寺の盧舎那仏から大いに影響を受けたという。この智識寺は、名が表すとおり智識(同信集団)の勧進銭によって建立された寺で、それは東大寺成立の過程にも反映された[11]。  大仏造立発願の詔は、この2年半後の天平15年(743年)10月15日、紫香楽宮から発せられた。当初の計画では、離宮であった紫香楽宮近くで、一時期近江国国分寺にも当てられた甲賀寺に大仏が造営されることになっていた。この計画では、民衆の多大な支持を集め、一時期には政権から危険視されていた僧・行基を起用、重用することで民衆の理解を求めた。現在、紫香楽宮の遺跡は発掘調査が行われており、その結果、現在の信楽町大字黄瀬の宮町遺跡として知られる場所に宮があり、史跡にも指定されている紫香楽宮址こそが甲賀寺の跡であろうと確定的に見られている[12]。ところが、紫香楽宮での大仏造立計画は何故か中止となり、天平17年(745年)、聖武天皇は恭仁京からの遷都を発表(とはいえ、この当時は、大半の行政が紫香楽宮で行政が行われていた)、都を平城京へ復することとなった。これには、頻発した地震や反対勢力の抵抗などの原因が指摘されているが、わざわざ建設半ばの大仏までも捨ててしまうほどの肝心の主因はよく分かっていない。飯沼賢治は大仏建立に関して聖武天皇と光明皇后の間に仏教観の相違を含めた対立が存在したとする見方を取る。飯沼は聖武の意向は行基教団や知識集団を巻き込んで紫香楽に建立する構想であったが、光明の意向は国家事業として自らが建立に関わった福寿寺の後身で国分寺の中心であり、いずれは所謂「国家仏教」の中核として機能する筈である奈良の東大寺に建立する構想を持っており、そのモデルは亡き父・藤原不比等および唐の則天武后の仏教政策であったと推測する(行基に対する朝廷の弾圧が激しかったのは不比等の政権下である)。聖武天皇と光明皇后の仏教観の対立は政治的対立の要素を帯び、最終的に皇后側が勝利して天皇の意図した紫香楽の大仏計画は中止されて、改めて皇后が意図する東大寺での大仏計画が開始され、政権は皇后を支えた藤原仲麻呂が主導権を得ることになったとする[13]。 そして、大仏は、平城京東方に当たる東大寺に造られることとなった。以上が、全く別のものであった大仏造立と大養徳国金光明寺建立の計画が合併したあらましである。長門国長登銅山の銅、陸奥国を国司として治めていた百済王敬福から贈られた鍍金用の金を材料にして、金光明寺造物所は大仏を鋳造をした。大仏の開眼供養会は、天平勝宝4年(752年)4月9日に催された。このとき開眼の筆をとって導師をつとめたのが菩提僊那であり、この筆は正倉院に保存され、後に大破した大仏が復興された際の開眼供養にも使用されることになる。この筆には、五色の縷がつけられ、大仏殿の外までにもひかれた。民衆達は大仏に結縁しようと、我さきにこの糸に群がった。貴賤老若男女問わず信仰を集めた東大寺のありさまが伝わるエピソードである。その一年前に、金堂(大仏殿)が落慶したことを『東大寺要録』は伝えるが、他の堂宇の整備計画が進む中で、その様な短期間に大仏殿が完成できるか、その工事が大規模なものであったことが予想できるだけに、疑問の残るところである。果たして、計画からわずか7年での大仏開眼供養会の際、いかほどに造営計画はすすんでいたのか、その進捗の経過には、様々に推測がなされている。  平安時代末期に焼失することになる初代の大仏の様子は、平安時代の絵巻物『信貴山縁起』(絵巻、朝護孫子寺蔵)の絵からうかがい知ることができる。この絵から、垂木や角木の木口にも金箔で荘厳された大仏殿の様子を見ることができる[14]。信貴山に住んでいた僧命連には尼僧の姉があって、これが信濃国から弟に会うために大和へやって来た。が、弟の詳しい所在が知れない。尼僧は戒を受けたところである東大寺の大仏殿に籠った。すると、大仏からお告げがあり、西南の紫雲たなびく山に命蓮がいる、と伝えた。果たして姉は、弟に無事会うことができ、以降ふたりはともに暮らしたのだった、という物語である。この尼僧の大仏殿に参籠する場面に、初代の大仏殿が描かれているのである。 戒壇院設立唐の高僧・鑑真が失明するほどの艱難辛苦の末に難波にたどり着いたのは、大仏開眼の1年後の、天平勝宝5年(753年)のことである。それまで正式の戒壇のなかった日本からの要請にこたえ来日したもので、鑑真は大仏殿西に戒壇院を設立し、聖武天皇や多くの僧に戒を授けた。これまで、東大寺の僧といえば羂索堂衆だったが、寺内の整備が完了する奈良時代の終わりのころから、この戒壇院でも鑑真の法脈を伝える僧が活動をはじめることとなった。 東大寺戒壇は、下野国の薬師寺や大宰府の観世音寺と三戒壇に数えられ、平安時代に作られ下野薬師寺の代りに発展していった比叡山戒壇とともに多くの官僧を生み出していった。このことは日本仏教に大きな影響を及ぼし、日本から大陸に渡った僧も一人前の比丘として扱われるようになった[注釈 2]。また、受戒してからの年数――つまり法臘(戒臘とも)は年功序列制の素となり、寺院内で身を立て、出世していくための「武器」として重視されるようになる。 教学の場として東大寺は、六宗兼学の場として世に広く知られるようになった。六宗とはすなわち、法相宗(法性宗[注釈 3])、三論宗、倶舎宗(薩婆多宗)、成実宗、華厳宗(花厳宗)、律宗のことであり、すべて中国から起こり、伝来したものであった。当時の宗とは、教団というよりは仏教教理の学派に近い。それゆえ、兼学の場ができたとも言える。この様な兼学の形態は、南都の寺院では広く見られたものである。 この六宗兼学の場(後、真言、天台加わって八宗兼学の場)の性格は、現在の東大寺でも見られるが、中でも重んじられたのが、本尊の大仏の性格が華厳経の教えに則ったものであることからも分かるように、華厳宗である。 平安時代と大衆の台頭平安時代になると、東大寺の伽藍の各所で荒廃が見受けられるようになった。当時の日本の建築技術を度外視した巨大な木造建築であり、その巨大な伽藍は風雨の害を受けやすい。さらに東大寺の寺内の自治力が下がってきたことも原因として挙げられる。大仏そのものも腰の部分に亀裂が入ったり、地震で頭部が転落するなどの災厄に見舞われたが、大仏殿に支柱を立て、大仏の後部に支えの土を盛り、頭部は吊上げて固定するなどしてしのいでいる。 さて、東大寺への真言宗の浸透は、伽藍の荒廃を一層進めた。つまり、僧ひとりひとりが貴族など権力者と結びついて加持祈祷、呪詛を行い、各人が所属する僧坊での私生活に重きが置かれるようになったのだ。また、さらに僧侶、僧坊の個別化、分散化、世俗化がすすみ、一人ひとりが住居する私僧坊が発展する。すると、東大寺全体の管理が疎かになってしまう。合せて、10世紀末頃には、造東大寺所(前造東大寺司)の知事僧も勤務を怠けるようになり、東大寺は南大門や羂索院双倉、大仏殿後戸の傷みが次第に激しくなり崩壊の危機に瀕することとなる。 しかしこの悪しき風潮は、11世紀中頃に改められた。境内の有様に危機感を覚えた僧は改修に勤しみ、寺の財政を一本化し、造東大寺所を完全に傘下に置いて組織を東大寺修理所に改めた。この改組は組織の規模を大きく小さくしたが、官の手を離れて政所の傘下に収めたことで働きが良くなった。この修造は、11世紀中頃から1160年代の南大門再建まで続き、境内の堂宇の多くが修理修造された。永長元年(1096年)には朝廷からの命令もあり、さらに修繕が進んだ。天永元年(1110年)からは国の主催の下に大仏殿の大改修も行い、前年には造東大寺司も復している[注釈 4]。この時代、世間からは「ておのゝおとする所」(『大鏡』)と呼ばれ、寺側もこれを受けて「東大寺の斧音絶えざる由、世を以つて伝へ申すところなり」と自らを表現している。また、伊賀国の黒田荘・玉瀧荘などに代表される東大寺領の荘園の整備が進んだのもこの時期である。 そしてこの大修造時代が、東大寺を中世寺院へと脱皮させ、荘園経済に移行させたのだと新井孝重は説いている[17]。伊藤正敏は、この時期の東大寺の境内、東大寺郷(東大寺七郷)は都市化、宅地化した都市であるとし、東大寺を含む中世寺社境内に発達した都市を「境内都市」と名付けた[18]。この時代の寺社は「無縁」の地として、老若男女貴賤関係なく集住していたが、東大寺も例外ではなく、僧侶自身も境内地を私有し売買するなど俗人の生活を営んでいた。当地は商業も発達し、子院の楞伽院では油屋、金融の経営も行われている。 治承・寿永の乱と復興

治承4年(1180年)5月、以仁王の挙兵が勃発した。後白河院の子、以仁王は、平氏主導で進められた安徳天皇の即位に不満を持ち、清和源氏の長老・源頼政とともに謀反を計画した。しかし、準備の段階で謀略は発覚し、王は近江園城寺(三井寺)まで逃がれた。王は、協力の呼びかけに応えてくれた南都興福寺に下らんとしたが、その行く手を阻む平氏と戦い、終に討ち死にした。 この当時、たびたび上洛、強訴しようとする南都の大衆、僧兵の力は強く、平氏も南都北嶺の影響力に頭を悩ませていた。この年には源氏との富士川の戦いでの大惨敗もあり、また畿内の騒擾も相まって平氏は窮地へ追い詰められつつあった。そこで、何かと煩わしい南都を討つことで畿内の基盤を固めようと画策した。それまで、朝廷からの直接の厚い保護もある南都は一度も直接武力攻撃を受けなかった。しかし平家は12月15日までに近江、伊賀、伊勢を平定した後、南都掃討の作戦を実行に移した。 治承4年12月25日、平氏の長平清盛の五男である平重衡は南都へ向け兵を率いて出発した。迎える僧兵を蹴散らした重衡の軍勢の主力は28日、ついに南都へ攻め入った。重衡は田口成良を先兵とし、般若寺のある般若坂の守りを固める大衆の守りを突破、南都を焼討ちにし大勝した。僧叡俊の作成した文書に、以下の記述がある(東大寺文書)。「治承四年十二月廿八日、興福寺と官兵との合戦の間、官兵処々に放火、猛火次第に東大興福両寺に飛び移り、寺中寺外ことごとく消失す」と。また、『平家物語』にも、長々と無残にも風にのった炎に崩れ行く堂舎仏像と炎にまかれて死ぬ人々の阿鼻叫喚の有様が描写されている。のちに、南都の復興に大いに力を貸すことになる右大臣九条兼実は、この南都の被害を聞いて、絶句するほどであった(『玉葉』)。東大寺や興福寺は大半が焼失し、僧侶や避難していた民衆など数千人が焼死したという。  大仏殿は焼け崩れ、大仏は融け落ち、東大寺はまさしく風前の灯だった。この状況で復興にあたったのが、勧進の僧・重源である。その大勧進による東大寺再建の過程は、三期に分けて解説される。大仏の再造(第一期)、大仏殿の再建(第二期)、その他堂宇、仏像の工作(第三期)[19] である。重源は「支度第一」(『法然上人行状絵伝』)と呼ばれたその実務能力を発揮して、見事に東大寺再興をしたのだった。当時の時代背景として、朝廷や鎌倉政権、奥州政権の相克、それに伴う戦乱、飢饉や地震。さらには他の寺院の復興との競合があった。幾多の障害が立ちはだかる中で、この勧進は時代の救世となるものとして民衆から大きく支持された。この時代を舞台にした歌舞伎の演目、『勧進帳』も、この民衆の大仏への帰依を背景にしている。 元々、重源は、東大寺と関係のない僧であった。重源は十代前半に醍醐寺で出家し、藤原師行の後援のもとで3度の入宋を果たした経験豊かな漂泊の聖であり、それまでも高野新別所(専修往生院)を結んだことでも知られる。養和元年、大勧進職に任ぜられたのは、齢も60をすぎてからであった。 朝廷から役所は、造東大寺司と修理大仏司の2つが設けられた。修理大仏司が新設されたのは、大仏殿の炎上に巻き込まれた大仏の痛み具合、特に頭部の損傷が激しく、心して当たる必要に迫られたからである。造東大寺司の長官は藤原兼光(その後造興福寺長官に)、後に藤原行隆、続いて藤原定長、次官三善為信、判官中原基康、主典三善行政が、修理大仏司の長官は兼任として行隆ともう一人、異例ながら身分の低い小槻氏の小槻隆職が長官として任ぜられ、また後に次官小槻有頼、判官大江国通、主典仲原資広が就いた。 第一期第一期は、養和元年(1181年)から文治元年(1185年)までである。重源は東大寺における勧進の拠点として、境内に東大寺別所を設けた。『東大寺造立供養記』によれば、これは元々、前述の田口成良の寄進物で、それを東大寺別所と改めたものだという。 10月6日、大仏の鋳造は螺髪から行われ、翌寿永2年の正月三日から活動が盛んになり、5月19日には炉に火がくべられた。重源は後白河法皇や皇嘉門院から一般大衆にまで、金属類や炭を集めて回った。鋳潰して、原料とするためである。また、鋳造は宋の技術も取り入れて行われた。宋の商人陳和卿は、船の難破により博多にとどまっていたところを重源に雇われ、指導することとなった。陳以外にも、日本からは草部是助など草部姓の、蔵人所の組織下になかった鋳造師も起用された。『吾妻鏡』によれば、5月25日に鋳造は完了し、『東大寺続要録』によれば、6月1日に磨き終ったとする。その最中の7月1日、ついに平氏は源義仲の勢いに負け、都落ちとなった。義仲が都に君臨するなか、12月22日には造大仏司は人員を増強され(前述の次官小槻有頼、判官大江国通、主典仲原資広)、つぎに鍍金のために東国や奥州の協力を仰ぐこととなった。東国に渡りをつけたのは、平頼盛や八条院であり、さらに開眼供養が終った後の文治2年(1186年)に、西行が奥州への勧進を引き受けた。元暦2年3月7日、東国から平家没官領からの年貢を含む米一万石、金千両、上絹千疋が届いた。これにより首以外の鍍金は済んだものの、もう一つ頼みの奥州からはなかなか届かなかった。そのため工事は未完のまま大仏の開眼供養の日を迎えることになる。 文治元年8月23日、大仏の胎内に仏舎利が納められた。これは大仏の造立に諸々の便宜を図ってきた九条兼実や後白河法皇などの寄進物で、重源の功績を記した『南無阿弥陀仏作善集』によると、集められた仏舎利の総計は80あまりにもなったという。準備がなって8月28日、開眼供養は催された。この日の主な出席者は後白河法皇や藤原経宗、中原親能、藤原能盛、平業忠、源雅親などで、奉行人は、藤原宗家、吉田経房、藤原兼光、藤原行隆、清原忠業、大江国通が就任し、開眼師は別当の定遍、呪願師は信円、導師は覚憲、開眼の筆は当初は仏師が執る予定であったが、直前になって法皇自身が執ることになった。『東大寺続要録』によれば前夜に法皇が正倉院を訪れて菩提僊那が用いた筆を取り出したとあり、『山槐記』の記主中山忠親が吉田経房から聞いた話では当日重源の勧めに法皇が応じたものであったという。この時、7月に襲った地震(文治地震)の余震が続いており、儀式中に法皇が足場から転落することを心配する廷臣たちに法皇は「命を失ったとしても後悔はしない」と述べて聞き入れなかったという(『山槐記』)[20]。その他に千人の僧侶、そして『醍醐雑事記』には「その数幾万億を知らず」とも記されるほどの熱狂した大群集が集ったのだった。 この日は法皇の安全を確保するために広い横板を大仏の前に渡して先に昇った院近臣が開眼に臨む法皇を支えたために、地上にいた参列者は横板に視界を遮られて法皇が筆を入れる瞬間を見ることができなかった(『東大寺続要録』)[21]。更に儀式の最中に大雨となり、貴族の中には途中で帰ってしまった者が多くいた。その一方で民衆は大仏の縁にすがろうと、開眼の筆に結び付けられていた七町もの長い長い「善の綱」に群がる。さらには、その場で髪を落として出家する女や、舞台に刀剣を投げる者も出たという。源雅頼は、とても公事とは思えない、とその度を過ぎた熱狂ぶりを悪し様に表現している。また、京都で留守を守っていた九条兼実も法皇が自ら開眼の筆を執ったという報告を聞いて、式次第には仏師が開眼するとあり、さながら法皇は仏師になったことになる。これはいかなる前例によるのか?(『玉葉』8月29日条)と呆れ返っている[22]。 第二期第二期は、文治元年(1185年)から建久6年(1195年)までである。建久元年(1190年)、大仏殿の上棟式が、建久6年、大仏殿の供養が行われた。 こうして開眼供養を果たしたものの、これで復興計画が完了したわけではない。さらに大仏殿をはじめとする堂舎や仏像の修築修造という難事業が残っている。勧進を続ける文治年間の重源の前には、新たな問題が立ちはだかっていた。大きなものでは、義経への対応をめぐる法皇と頼朝の対立があり、兼実の摂政への就任、行遍や行隆の死去、隆職の解任もあった。兼実は東大寺再建に熱心ゆえ、彼が国政の中心人物となったことで東大寺が一層の恩恵を受けるともいえる。しかし、同時に兼実が藤原氏の氏長者となったことで、氏寺である興福寺を中心に法成寺や東寺の再建にも力を注がなければならない。この状況を打破するため、重源は伊勢に参り、一団を引きつれ、大般若経の書写、転読供養と奉納を行った。これは、五味文彦により、当時有力な勧進僧であった鑁阿の影響を受けて、勧進という困難の完遂に伊勢の神の助力を必要としたこと、東国や朝廷に、東大寺への注目をより集めることが目的であったと指摘されている[23]。 文治2年4月5日、周防国が東大寺の造営料国となった。東大寺の杣があった伊賀国では、長年の伐採で良材は枯渇し、山は荒れ果てていた。重源は良材を探して吉野や伊勢に赴いたが、ここでも充分に用は果たせなかった。そこで、まだ森林資源が豊富な周防国が朝廷から充てられたのである。さらに周防国の収益は朝廷が済物の免除を許可したことで、材木以外でも東大寺造営に全てが捧げられた。この周防国の知行に、重源は自ら乗出した。これは当時としては全く異例のことである。彼の経営の実務能力は、師行譲りであった。このときの周防国は、戦乱は収まったものの、被害からの復旧もままならず、民衆は飢餓に苦しんでいた。また、在庁官人や元国衙領で権門が所有する荘園、幕府派遣の地頭の力が強く、いかにこれら在地勢力の助力を得られるかも大きな課題だった。 重源は、この地にも別所(周防別所、寺号は阿弥陀寺)を建立してこれを経営の拠点とし、活動を開始した。重源は、道を切開き川に堰を設けるなど社会基盤を整備し、樵に恩賞を与えることで巨木を探し出し、轆轤や筏の工夫をすることで巨大な木材を運び出した(『東大寺造立供養記』)。そのときの重源の悩みは、労働力の不足にあった。佐々木高綱など、個人的な御家人の同信はいたものの、やはり家々に課役せねば、事業は成し遂げられそうにもなかった。文治3年には造東大寺長官の藤原行隆が死んだために、材を引く麻苧の綱も不足した。次代の長官には、院近臣の藤原定長が就任した。定長は行隆のようには東大寺再興に熱心ではなかったものの、その役割上[注釈 5]、朝廷や幕府への協力を取付けるのは適任だった。ただ、頼朝は西国の御家人についてはこれを動員することに消極的であり、重源は御家人に対しては、高綱など自ら協力を申し出てくれる有志に頼むしかなかった。  文治5年、奥州合戦が勃発する。この結果、奥州は東国政権の支配下に入った。同年、重源は、朝廷の許可も待たず、勝手に大仏の後山を取り除いた。この後山は、天長4年(827年)、大仏を修理した折に築かれたもので、足場と、大仏の支えにもなっていた。が、見栄えの問題と、大仏の背面が隠れて状態がわからないこと、さらに光背の修築に邪魔なことから、重源から撤去が望まれていた。朝廷は大仏が支えを失い崩れることを懸念して反対していたが、重源は、実際に修理にあたる立場を利用して実力行使したのである。翌建久元年(1190年)、上棟式が催された。これには兼実と法皇が参加し、頼朝は同席しなかった。この頃から高綱を中心にした勧進への、東国の支援の態勢も整い、大仏殿の工事は順調に進んでいった。建久3年、後白河法皇が歿した。こののち、兼実を中心に朝廷は回っていくことになる。翌建久4年、播磨、備前両国が、文覚が復興の勧進に当たっていた東寺と東大寺の造営料国になった。陳和卿から寄進を受けた播磨国大部荘には別所(後の浄土寺)を建立し、備前国は、重源が直接知行することとなった。重源は、治安の回復や寺院建造をし(『南無阿弥陀仏作善集』)、備前国を中心とする両国の財力は、東大寺の復興につぎこまれた。 大仏殿以外の修造も進み、建久5年には院尊を中心とする院派によって光背がつくられた。同年、興福寺の復興供養が催され、つぎは東大寺の番となった。この供養では頼朝も参加することになったが、大々的なものであった。頼朝は前年には東国の御家人に命じ、多くの御家人を伴って上洛をした。そして建久6年3月12日、大仏殿落慶供養が催された。この日は、さきの大仏開眼供養と同じく大雨となり、儀式は省略して行われた。また、さきの供養のような混乱を避けるべく、兼実によって雑人の立入りは禁じられ、そのために静かに進行していった。その後、功績のあった人々には賞が贈られた。重源は、鑑真の例にならって大和尚、仏師の運慶には法眼の僧位が、陳和卿には頼朝からも賞品を授けられた。 第三期第三期は、建久6年(1195年)から建仁3年(1203年)までである。建仁3年、総供養が盛大に行われた。  この時期に、南大門と、その中に納められた慶派が腕をふるった仁王像、東大寺八幡宮、その本尊となった八幡神像などが造られた。そして建仁3年11月30日、総供養が行われ、これには土御門上皇も参加した。 だが、この頃、重源と寺に住む僧侶(寺家)の間で対立が生じていた。重源は大仏殿・四面廻廊の完成後は塔の再建を行うべきであると考えていたのに対し、僧侶たちは講堂などの日常活動に用いる施設の再建を優先すべきと考えていた。寺家の僧侶たちは元々東大寺の僧侶ではなかった重源が東大寺再建の主導権を掌握していることに強い反感を抱いていたとみられている。そして、元久2年になって寺家は突如「陳和卿が大木を横領して船を造り、重源を裏切って陳和卿が重源に寄進してその後も経営に関与していた5つの荘園(伊賀国阿波・広瀬・山田有丸荘及び播磨国大部荘、周防国宮野荘)の押領を企てている」と告発したのである。翌元久3年4月(同月に「建永」と改元)、寺家の主張が認められて後鳥羽上皇の院庁下文によって陳和卿は当該荘園及び東大寺再建事業から追放されたのである[24]。陳和卿の罪状を示すものは寺家の主張以外に存在せず、寺家の僧侶たちが東大寺再建の主導権を大勧進職(重源)から取り戻すことを意図したものの、朝廷や幕府の信任の厚い重源の排除は困難であるとみて、大勧進職の解体と所領の接収に乗り出したと考えられている。その2ヶ月後の建永元年6月に重源はこの世を去った。当時としてはかなり高齢の、86歳のことだった[25]。 栄西、行勇による再興重源死去以降も、復興事業は続けられ、その後大勧進の職は重源から栄西、退耕行勇へと移っていった。栄西は承元2年(1208年)に落雷によって失われた法勝寺九重塔の再建にかかりきりだったため、東大寺への重要な働きをしたのは、三代目大勧進の行勇であった。 栄西は後鳥羽天皇の信頼を得た、力を持った僧であったが、この栄西が大勧進に就いた(在任、建永元年(1206年) - 建保3年(1215年))ことが、東大寺に苦境をもたらした。このころ栄西は、護願寺であった法勝寺の九重塔の再建にも同時にあたっており、朝廷の助力もそちらに大きく向けられた。ために、東大寺は顧みられず、復興はすすまなかった。それどころか、重源の折に得た周防国という重要な財源も取上げられた上、法勝寺に振分けられる始末だった。この九重塔の再建は建保元年(1213年)まで続けられた。 この苦難は、第三代の大勧進、行勇(在任、建保3年(1215年) - 仁治2年(1241年))が救うこととなる。行勇は鎌倉幕府と強いつながりを持っていて、幕府の行勇への援助は東大寺にももたらされた。この代において東大寺は、安芸国や周防国を造営料国とし国分門や東塔、講堂などを復興させている。 承久の乱が終り後鳥羽天皇統の後に就いた後堀河天皇は後ろ楯が弱く、権威の確立が重要な課題であった。そのために寺社の復興事業が政策としてあり、東大寺へも援助の眼は向けられていたのだが、必ずしも綿密の関係とはいかなかった。当時の朝廷と東大寺の対立の側面は、遠藤基郎によれば四つの事件に象徴されるという[26]。それは、ともに東大寺が権利を持つ鞆田荘、大部荘での主導権争い、周防国の返還交渉問題、子院東南院門跡後継問題であった。これらは朝廷と東大寺の争い以外にも、東大寺別当と大衆などの内部対立も生んだ。この鬱憤は、特に大部荘問題のときに爆発した。これは、東大寺が領家職を持つ大部荘の預所に着任していた北白河院女房の治部卿局が、年貢納入を対捍した事件であった。朝廷の一大権力者であり、東大寺から一連の騒動の原因とみられていた北白河院の邸宅に詰寄って強訴し、ついに寛喜3年(1231年)大部荘預所職停止とともに、元の造営料国周防国が返還となった。 この時期、東南院と尊勝院と並んで、院近臣の藤原顕頼の子であり東大寺別当にもなった顕恵が建立した西室院が擡頭した。この系統から三代の別当が出、その後も有力院家の座を守り、東大寺が権限を持ついくつかの荘園の経営も任じた。また、顕恵が権力者建春門院のおじであり、以降西室院系統から天皇御願寺の尊勝寺や法勝寺の執行や修理別当を務めるものが出てくるなど、前述のように朝廷と東大寺の抗争がある一方で、両者の関係強化に役立った。 南北朝・室町時代室町時代は、災害によっていくつかの堂宇が失われた。康安2年(1362年)正月の雷によって東塔と子院の真言院が、文安3年(1446年)正月に戒壇院が、永正5年(1508年)に講堂が、それぞれ火災の被害にあっている。 戦国時代と大仏殿炎上

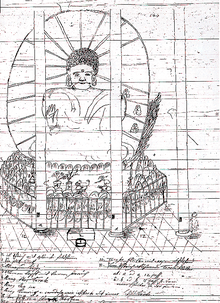

永禄10年(1567年)、三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)は、筒井順慶とともに松永久秀と戦い、東大寺大仏殿に立てこもった。このとき松永久秀は多聞山城におり、激しく争った。この多聞山からの火、また、10月10日の松永久秀の焼き討ちもあって、一連の戦闘の結果、南都は般若寺、興福寺やその塔頭なども焼失したが、東大寺の被害もまた大きかった。戒壇院、浄土堂、中門堂、唐禅院、それに大仏殿などが焼け、残った堂宇の方が少ないほどだった。この後、大仏には覆いなく、雨ざらしのなか元禄再興までおかれた。 大和国山辺郡の土豪であった山田道安は、そんな大仏の惨状を見て、立ちあがったひとりである。永禄11年(1568年)、道安は仏頭の修繕をはじめ、元亀3年(1572年)に終えている。道安はその功績をたたえられ、綸旨も贈られた。 しかし、東大寺の再興が終ったわけではなかった。永禄11年(1568年)、洛北、堀川の西岸にあった阿弥陀寺の住職であった清玉は、綸旨あって勧進をおこなった。これに、織田信長や松永久秀、三好長逸も援助をしたが、戦乱もあり、事は遅々として進まなかった。この勧進の特徴として網野善彦は、大名の援助に依存する面の強いことをあげている。中世の勧進といえば、遍歴性が高く、社会活動を伴って庶民の信仰に頼るものという印象が強いが、戦国時代から安土桃山時代、勧進聖は「がんにん坊主」などと呼ばれ、貶められ差別を受ける傾向にあった。この清玉の勧進はその、網野の説く、「無縁」の原理の薄れていった時代を象徴しているといえる[27]。 豊臣秀吉は奈良の大仏に代わる、新たな大仏の造立を計画し、京都に方広寺大仏(京の大仏)が造営されたが、東大寺大仏再建への着手は行われなかった。なお京の大仏は地震等の被害のため何度か再建されているが、寛政10年(1798年)に落雷で焼失するまでは、規模(大仏の高さ、大仏殿の面積と高さ)で、現在の東大寺大仏・大仏殿を上回っていた。 江戸時代と大仏殿再建江戸時代、奈良の町に奈良奉行が置かれた。この奈良奉行を支配下としたのが京都町奉行だった。京都町奉行の命令は、奈良の行政、司法を差配し、奈良奉行が受け持ったのは朱印地を持つ寺社であった。    前回の平家の南都焼討による東大寺大仏・大仏殿の焼失の際は早急に再建がなされたが、永禄10年(1567年)の東大寺大仏・大仏殿の焼失後はその再建が遅々として進まなかった。これは、江戸時代には京都方広寺に往時の東大寺大仏・大仏殿に匹敵する規模のそれが既に造立されており、僧や民衆の間で東大寺大仏・大仏殿を復興させようとする機運(世論)が高まりにくかったという点がある。しかし公慶上人が立ち上がり、大仏殿再建など、元禄の東大寺再興にあたった。公慶は慶安元年(1648年)、丹後国宮津(現在の宮津市)で生まれた。東大寺境内の水門郷で育ち、同寺で出家した。ある日、大雨に打たれる露座の大仏を見た公慶はその姿に悲嘆し、大仏殿の再建を決意したという。 そして貞享元年(1686年)、公慶は幕府の認可をもって江戸、京、大坂の大都市を中心に勧進を始め、貞享5年に勧進上人に任ぜられた。江戸では長寿院を、東大寺では自ら創建した子院の竜松院を拠点とし、元禄3年に大仏の頭を、元禄4年には東大寺八幡宮(手向山八幡宮)の修造がなった。大仏殿の修復は未完であったものの、元禄5年に、大仏再建をもってとりあえずの開眼供養をした。開眼導師は別当の済深法親王が、供養の導師は勧進に協力的であった興福寺一乗院門跡の眞敬法親王が、結願日の導師は華厳長吏で尊勝院主の道恕大僧正が務めた。供養には諸国から多くの民衆が結集し、多数の正倉院蔵の宝物が陳列され、また同じく奈良の元興寺や璉珹寺、慈眼寺、薬師寺、唐招提寺、秋篠寺なども宝物を開陳したため、大いに賑わった。『大仏殿再建記』は、この時集った民の数を20万人以上と伝えている。 大仏殿再建のために、より一層の幕府の協力が必要であった。公慶は、知り合った隆光のつてを頼って、桂昌院とその子、将軍徳川綱吉の支持を得ることができた。幕府は公慶に大仏殿を11間から9間に縮小する計画を呑ませたものの、協力は惜しまなかった。多くの金銀を東大寺に送り、また、諸大名に人員や金銭の供出を呼び掛けた。また、元禄9年からは、奈良町奉行を内田守政と、東大寺の担当に妻木頼保を任じて、2人体制に増強した。公慶は次々と堂宇を建てていった。東大寺境内では念仏堂の修理、東南院の再建、東照宮(現在の天皇殿)、周防国にも行って、慕っていた重源の記念のために、俊乗院を建造した。元禄16年には懸案の大仏殿の大虹梁を日向国の霧島山山腹より切り出し、宝永元年までかけて苦労して奈良まで運び入れ、大仏殿はめでたく完成した。公慶は、宝永2年に死去、全寺をあげて葬儀を行い、勧進役は弟子の公盛、公俊、庸訓が継いだ。宝永6年、東大寺総供養が行われ、公慶やその弟子によりなった東大寺再建が盛大に祝われた。 現存する3代目の東大寺大仏殿は、高さと奥行きは天平時代とほぼ同じだが、間口は先述のように、天平創建時の11間からおよそ3分の2の7間に縮小されている。3代目東大寺大仏殿は従前の大仏殿とは外観が大きく異なる点が多い(堂外から大仏の御顔を拝顔できるようにする観相窓の採用、観相窓上部の唐破風の設置など)。同時代に存在していた方広寺2代目大仏殿の設計図は今日現存しているが、それと現存する3代目東大寺大仏殿を見比べると、間口(建物の横幅)が減じられていること以外はほぼ建物の外観が瓜二つであることが分かる。これは東大寺2代目大仏殿の焼失から百数十年が経過し、それの技法に倣うことは難しいが、同時代には方広寺2代目大仏殿が京都に存在しており、公慶など東大寺大仏殿再建に当たった者達が、それの意匠・技法を参考にしたためではないかと考えられている[29]。またその根拠として以下もある。東大寺大仏殿内部に設けられている売店の上方の壁に、江戸時代の東大寺大仏殿再建にあたり作成された設計図面である、巨大な「東大寺大仏殿建地割板図」が飾られている。上記は経年劣化のため図面が読めなくなっていたが、赤外線撮影による調査を行った所、大仏殿の計画が間口11間から7間に縮小する以前の、当初設計図面であることが判明した。上記図面は現存の東大寺大仏殿の意匠・構造よりも、より方広寺大仏殿のそれに近似しており、建築史学者の黒田龍二は「(東大寺大仏殿建地割板図は)方広寺大仏殿を参考に東大寺大仏殿再建のための雛形として描かれたと考えるのが妥当である」としている[30]。 2代目東大寺大仏殿の焼失後に「2代目東大寺大仏殿焼失→初代方広寺大仏殿造立・焼失→2代目方広寺大仏殿造立→3代目東大寺大仏殿造立」と年数がさほど空くことなく、大仏殿が日本に存在し続けていたことは、大仏殿造立の技法が継承される上で好事となった。また単に技法が継承されるだけでなく、新たな技法の確立や建築意匠の改良もなされ、3代目東大寺大仏殿の柱材について、寄木材(鉄輪で固定した集成材)となっているが、この技法は2代目方広寺大仏殿で確立されたものとされ[31]、東大寺大仏殿にも取り入れられたとされる。豊臣秀吉による方広寺初代大仏殿造営時に、日本各地の柱材に適した巨木を伐採しつくしたため、森林資源が枯渇したようであり、苦肉の策と言える[31]。 宝永6年(1709年)から寛政10年(1798年)までは、奈良(東大寺)と京都(方広寺)に、大仏・大仏殿が双立していた。江戸期において、方広寺大仏(京の大仏)は日本一の高さを誇っていたが、前述のように方広寺大仏は寛政10年(1798年)に落雷で焼失した。江戸時代中期の国学者本居宣長は、双方の大仏を実見しており、東大寺大仏・大仏殿について「京のよりはやや(大仏)殿はせまく、(大)仏もすこしちいさく見え給う[32]」「堂(大仏殿)も京のよりはちいさければ、高くみえてかっこうよし[32][東大寺大仏殿は方広寺大仏殿よりも横幅(間口)が狭いので、視覚効果で高く見えて格好良いの意か?]」「所のさま(立地・周囲の景色)は、京の大仏よりもはるかに景地よき所也[32]」という感想を日記に残している(在京日記)。一方方広寺大仏については「此仏(大仏)のおほき(大き)なることは、今さらいふもさらなれど、いつ見奉りても、めおとろく(目驚く)ばかり也[33]」と記している。 明治時代以降明治維新を迎え、新政府の政策によって、廃仏毀釈の風潮が生まれ、東大寺の経営はいよいよ苦しくなった。知行地3200石が失われ、正倉院も国の管理するところと成った。明治元年(1868年)から浄土宗に属していた東大寺は、明治19年(1886年)、一宗を持ち、華厳宗の大本山となった。明治29年(1896年)、東大寺図書館を設立、勧学院開設の認可もされた。勧学院は、華厳宗に限らず様々な宗派の学僧が、講師受講生として訪れ、まさに八宗兼学の場にふさわしい学舎となっている。 明治以降も、堂宇の修繕は盛んに行われた。江戸時代に再建された大仏殿の設計には狂いがあり、時の経過に連れてごまかしきれない歪みが見受けられるようになった[34]。明治16年全国大勧進の許可がでた[35]。同年勧進活動をする大仏会が組織され、明治19年、修理が始まった。明治35年には全国勧財の道がひらけた[36]。そこで、明治36年(1903年)から、大仏殿の解体修理が行われた。この大修理には、鼓坂荐海、菅沼英樹両別当の尽力もあり、勧進の許可を政府から受けて計画が進められた。最終的に総工費72万円となった大工事は、鉄骨のトラスを入れるなど西洋の鉄工技術も取り入れ、7年もの歳月をかけて行われた。 その後、昭和2年(1927年)には南大門の解体修理もなされている。内務省、大蔵省財務局から奈良県の管轄となっていた境内地は、昭和26年に元の面積の五分の一ではあるが、払い下げられた。昭和22年(1947年)7月4日、米軍が独立記念日を祝い打ち上げた花火の火が引火し本坊が焼失した。一方、明治修理で後回しにされた大仏殿の屋根に対する風雨の被害が大きくなっていたため、昭和48年(1973年)から7年、34億円以上をかけて大屋根と中心とした大規模な修理が行われた。これが大仏殿昭和大修理である。また、平成元年(1989年)から平成5年(1993年)にかけて行われた南大門金剛力士像の解体修理では、金剛力士像に関する様々な謎が解明されることとなった。 年表

史料東大寺の歴史を読み解く上で大いに関ってくる史料には、以下のものがある。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目

|