|

この項目では、天文・暦法上の春分について説明しています。日本の国民の祝日については「春分の日」をご覧ください。 |

春分(しゅんぶん、英: vernal equinox)は、太陽が春分点(天の赤道を南から北へ横切る点)を通過すること[1][2]。二十四節気の第4にあたる。3月20日または3月21日になることが多い。

二至二分(冬至、夏至、春分、秋分)を基盤とする暦法は春秋時代には存在していたが、「春分」の名は後に「二十四節気」における節気名として名付けられた[3]。

概要

春分の概念

地球は約1年の周期で太陽の周りを公転しており、この太陽の年周運動を天球上で表したもの(太陽の通り道)が黄道である[1][2]。黄道と天の赤道は天球上の2箇所で交わっており、春分点は太陽が天の赤道を南から北へ横切る点で、ここを通過するのが春分(その属する日が春分日)である[1][2]。

- 春分:太陽が春分点を通過した瞬間の時刻をその国の標準時で表したもの。春分時ということもある[4]。例えば2022年の春分は、日本時間では3月21日0時33分である[5]。

- 春分日:春分が属する日。時差のために国・地域によって1日の違いが生ずる。 例えば2022年の春分日は、日本では3月21日であり、中国では3月20日である。

昼夜の長さ

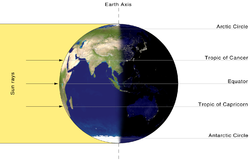

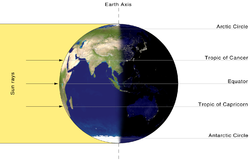

春分の日の太陽光の当たり方

春分の日の太陽光の当たり方

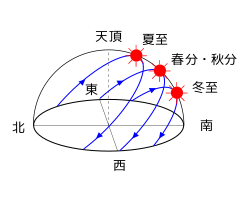

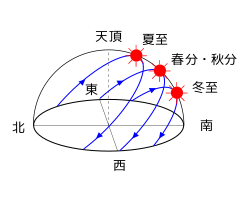

太陽の動き

太陽の動き

『暦便覧』では春分について「日天の中を行て昼夜とうぶんの時なり」(ちなみに秋分については「陰陽の中分なれば也」)と記され、昼夜の時間が同じになるという意味であるが、これは江戸時代に庶民が用いた時法が季節による昼夜の時間の長短に応じて1単位時間の長さが変動する不定時法だったことによる[6][7]。

現代では春分は太陽の黄経が0度となる瞬間と定義され、定時法が採用されているもとでは、昼夜がちょうど12時間ずつとはならない[7]。

実際には昼の方が夜よりも長くなるが、これは次の理由による。

- 日の出と日の入の定義

- 太陽の上端が地平線と一致した時刻を日の出及び日の入と定義しているため[8]。

- 大気差

- 大気による屈折で太陽の位置が実際より上に見えるため、太陽が上に見える角度の分、日出が早く、日没が遅くなる。屈折は太陽が地平線に近いほど大きくなる。国立天文台では、太陽が地平線付近にある時の、その角度を35分8秒角と見積もっている[8]。

これらを合わせると日本において、日出は、太陽の中心が地平線から昇るより平均3分25秒早く、日没は、太陽の中心が地平線に沈むより平均3分25秒遅くなる。したがって、春分の日の昼の長さは平均12時間7分、夜の長さは平均11時間53分である。そして、実際に昼夜の長さの差が最も小さくなる日は春分の4日程度前になる[8]。

暦法

中国では春秋時代に二至二分(冬至と夏至の二至及び春分と秋分の二分)を基盤とする暦法が用いられていた[3]。

その後、二十八宿を天空上に配置するモデルが出現した[3]。二十八宿の角宿は春秋時代前期から戦国時代直前にかけて、春分日の日没時に真東に位置していたことが判明している[3]。

ただ、「春分」という語はあくまでも後世の「二十四節気」における節気名である[3]。

二十四節気

二十四節気は一太陽年を24等分(約15日間)にして季節の目安としたもので、春分は啓蟄と清明の間にあたる[9]。当初は1年の長さをそのまま24等分する平気法(恒気法、常気法)が用いられたが、天保暦で太陽の視黄経が15度の倍数になる瞬間で定義する定気法(実気法)が導入された[10]。春分は太陽の視黄経が0度のときにあたる[9]。

七十二候

春分の期間の七十二候は以下のとおり。

- 初候

- 雀始巣(すずめ はじめて すくう):雀が巣を構え始める(日本)

- 玄鳥至(げんちょう いたる):燕が南からやって来る(中国)

- 次候

- 桜始開(さくら はじめて ひらく):桜の花が咲き始める(日本)

- 雷乃発声(かみなり すなわち こえを はっす):遠くで雷の音がし始める(中国)

- 末候

- 雷乃発声(らい すなわち こえを はっす):遠くで雷の音がし始める(日本)

- 始雷(はじめて いなびかりす):稲光が初めて光る(中国)

春分日の日付

定気法による春分の瞬間(世界時、UT)と、日本・中国での春分日の日付は表のとおり。日本における時刻はこの表の9時間後[11][12]、中国では8時間後となり、世界時15時台の2国の日付は異なる。

日本と中国との時差が1時間あるので、春分の時刻が世界時の15時台である場合(日本時間では翌日0時台)には、日本と中国での春分日の日付がずれる。1989年、2022年、2051年、2055年がこれに当たる。

| 年 |

日時 (UT) |

日本 |

中国

|

| 1966年 |

3月21日01:53 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1967年 |

3月21日07:37 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1968年 |

3月20日13:22 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1969年 |

3月20日19:08 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1970年 |

3月21日00:56 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1971年 |

3月21日06:38 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1972年 |

3月20日12:21 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1973年 |

3月20日18:12 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1974年 |

3月21日00:07 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1975年 |

3月21日05:57 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1976年 |

3月20日11:50 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1977年 |

3月20日17:42 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1978年 |

3月20日23:34 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1979年 |

3月21日05:22 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1980年 |

3月20日11:10 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1981年 |

3月20日17:03 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1982年 |

3月20日22:56 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1983年 |

3月21日04:39 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1984年 |

3月20日10:24 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1985年 |

3月20日16:14 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1986年 |

3月20日22:03 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1987年 |

3月21日03:52 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1988年 |

3月20日09:39 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1989年 |

3月20日15:28 |

3月21日 |

3月20日

|

| 1990年 |

3月20日21:19 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1991年 |

3月21日03:02 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1992年 |

3月20日08:48 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1993年 |

3月20日14:41 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1994年 |

3月20日20:28 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1995年 |

3月21日02:14 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1996年 |

3月20日08:03 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1997年 |

3月20日13:55 |

3月20日 |

3月20日

|

| 1998年 |

3月20日19:55 |

3月21日 |

3月21日

|

| 1999年 |

3月21日01:46 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2000年 |

3月20日07:35 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2001年 |

3月20日13:31 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2002年 |

3月20日19:16 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2003年 |

3月21日01:00 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2004年 |

3月20日06:49 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2005年 |

3月20日12:33 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2006年 |

3月20日18:26 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2007年 |

3月21日00:07 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2008年 |

3月20日05:48 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2009年 |

3月20日11:44 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2010年 |

3月20日17:32 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2011年 |

3月20日23:21 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2012年 |

3月20日05:14 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2013年 |

3月20日11:02 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2014年 |

3月20日16:57 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2015年 |

3月20日22:45 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2016年 |

3月20日04:30 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2017年 |

3月20日10:28 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2018年 |

3月20日16:15 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2019年 |

3月20日21:58 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2020年 |

3月20日03:49 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2021年 |

3月20日09:37 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2022年 |

3月20日15:33 |

3月21日 |

3月20日

|

| 2023年 |

3月20日21:24 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2024年 |

3月20日03:06 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2025年 |

3月20日09:01 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2026年 |

3月20日14:45 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2027年 |

3月20日20:24 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2028年 |

3月20日02:16 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2029年 |

3月20日08:01 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2030年 |

3月20日13:51 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2031年 |

3月20日19:40 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2032年 |

3月20日01:21 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2033年 |

3月20日07:22 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2034年 |

3月20日13:16 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2035年 |

3月20日19:01 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2036年 |

3月20日01:01 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2037年 |

3月20日06:49 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2038年 |

3月20日12:39 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2039年 |

3月20日18:31 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2040年 |

3月20日00:10 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2041年 |

3月20日06:05 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2042年 |

3月20日11:52 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2043年 |

3月20日17:26 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2044年 |

3月19日23:19 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2045年 |

3月20日05:06 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2046年 |

3月20日10:56 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2047年 |

3月20日16:51 |

3月21日 |

3月21日

|

| 2048年 |

3月19日22:32 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2049年 |

3月20日04:27 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2050年 |

3月20日10:18 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2051年 |

3月20日15:58 |

3月21日 |

3月20日

|

| 2052年 |

3月19日21:54 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2053年 |

3月20日03:46 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2054年 |

3月20日09:33 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2055年 |

3月20日15:27 |

3月21日 |

3月20日

|

| 2056年 |

3月19日21:09 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2057年 |

3月20日03:06 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2058年 |

3月20日09:03 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2059年 |

3月20日14:43 |

3月20日 |

3月20日

|

| 2060年 |

3月19日20:37 |

3月20日 |

3月20日

|

閏年の循環との関係

グレゴリオ暦による1583年から2499年までの日本の春分は表のとおり[13][14][15]。

2025年の春分は3月20日。[更新]

365日からの超過分が毎年蓄積し、4年に一度閏年でリセットされる様子がわかる(春分は閏日の挿入される2月末日より後のため、4で割り切れる年が先頭)。

1924年から2091年は3月20日か3月21日だが、1923年までは3月22日もあり、2092年からは3月19日もある。

記念日

日本では春分の日という休日(国民の祝日)となる。この日が休日となる歴史は1879年(明治12年)から続いており、1948年(昭和23年)に休日ニ關スル件(昭和2年勅令第25号)が廃止されるまでは春季皇霊祭という名称だった。

春分の日は、国立天文台の算出する定気法による春分日を基にして、前年の2月第1平日付の官報の公告(特殊法人等)欄で暦要項として公告される。なお、この暦要項は、閣議決定等はされず、閣議報告事項でもない[16]。

イラン暦の元日、ノウルーズ(nawrūz)はちょうど春分の日に当たり、イランを中心に、中央アジアからアフリカまでに及ぶ広い地域で祝われる祭日である。ヨーロッパなどでも、春分をもって春の開始とする。いくつかの国では休日とされる。

キリスト教で復活祭の日付を算出するには、春分を基点とし、春分後最初の満月の次の日曜日を復活祭の日と定める。この算出方法をコンプトゥスという。ただし、ここでいう「春分」は暦の上での3月21日に固定されており、太陽黄経が0度の日とは必ずしも一致しない。「満月」も簡素化した計算によって求められており、天文学上の満月とは必ずしも一致しない。この算定法は第1ニカイア公会議で定められた。

前後の節気

啓蟄 → 春分 → 清明

脚注

- ^ a b c 児玉光義. “プラネタリウム技術の系統化調査”. 国立科学博物館産業技術史資料情報センター. 2023年12月19日閲覧。

- ^ a b c 江越 航. “春分の日”. 大阪市立科学館. 2023年12月19日閲覧。

- ^ a b c d e 小沢賢二「春秋の暦法と戦国の暦法 : 『競建内之』に見られる日食表現とその史的背景」『中国研究集刊』第45号、大阪大学、2007年、195-202頁。

- ^ 宮崎 茂、巌本 巌、宮崎 茂、巌本 巌「7. 2 夜間上部電離圏における o+イオン密度 トラフの季節変化特性」『電波研究所季報』第28巻第146号、国立研究開発法人情報通信研究機構、1982年、471-477頁。

- ^ 理科年表2022、p.3(暦3)

- ^ 染谷康宏. “二十四節気 季節で感じる運命学《春分》”. 一般社団法人数理暦学協会. 2023年12月19日閲覧。

- ^ a b 湯浅吉美「前近代日本人の時間意識」『埼玉学園大学紀要 人間学部篇』埼玉学園大学第15号、2015年、195-202頁。

- ^ a b c 国立天文台 よくある質問 「春分の日・秋分の日には、昼と夜の長さは同じになるの?」

- ^ a b 伊藤節子. “天象用語解説1 24節気”. 天文月報第72巻第7号. 2023年12月20日閲覧。

- ^ “旧暦2033年問題について”. 国立天文台 天文情報センター 暦計算室. 2023年12月20日閲覧。

- ^ 国立天文台 暦要項 各年版より世界時換算(1984年 - 2016年)

- ^ 2009年版より理論が更新されているが、「分」の精度でほとんど違いはない。

- ^ 現代の天体力学による位置推算のため、過去の暦の記述とは必ずしも一致しない(代わりに分単位の精度がある)。

将来の見積もりについては(主に閏秒の不確かさから)日付が前後する恐れがある(10分の誤差を見込んだが、表の末尾では恐らく不足)。

- ^ JPL HORIZONS Web-Interface(2015年8月22日 Ver 3.9.8)取得後 TT→UT変換

- ^ NASAによるΔTの解説と計算式

- ^ 閣議案件は、首相官邸HP閣議で公表されている。

関連項目

- ^ 『魔女の宅急便 その2』p.p.364-366に「あかね・ねのたね・たねのつぶ・つぶり・めのつぶ・つるのたね・ねこのめ・すずのめ・めめりぐさ・くさや・くさぐさ・さくやはな」と12種類すべてが明かされている(最初の6つが朝の薬ぐさ、後半6つは夜の薬ぐさ)が、全て実在しない植物である。