|

ピアノ四重奏曲第1番 (フォーレ) ピアノ四重奏曲第1番(仏: Quatuor pour piano et cordes nº 1) ハ短調 作品15は、近代フランスの作曲家ガブリエル・フォーレ(1845年 - 1924年)が1879年に完成したピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための室内楽曲。全4楽章からなり[1]、演奏時間は約29分[2]。 なお、フォーレのピアノ四重奏曲は2曲あり、第1番の初演から7年後の1887年に第2番が初演されている[3]。 作曲の経緯 ピアノ四重奏曲第1番は1876年から1879年にかけて作曲されたものの、初演後に改訂されたため、最終的な形になるまでは1883年までかかっている[4][3]。 1876年の夏、友人であるクレール夫妻のサント=アドレスの屋敷において、フォーレはヴァイオリンソナタ第1番を完成させ、これと前後して新たな室内楽曲に着手した[1][5]。ピアノ四重奏というそれほど一般的でない形態をフォーレが取り上げたのは、独自のものを作り出したいという思いと、室内楽ジャンルの刷新を目指してのことだったとされる[6]。 フォーレとクレール夫妻の間に交わされた手紙から、フォーレがサント=アドレスを発った1876年10月初頭の時点で作曲は順調に捗り、11月15日には完成させてパリに持ち帰れる見通しだったことがわかっている。しかしそのまま2年が経過し、1878年12月、マリー・クレールはフォーレに作品の完成を催促している[1]。ピアノ四重奏曲の初稿が完成したのは、着手から3年後の1879年の夏だった[7][8]。 この間、フォーレは1877年1月のヴァイオリンソナタ第1番の初演や出版契約、4月のマドレーヌ寺院のオルガニストから楽長への就任、これに伴う転居などへの対応に追われていた。また、1877年7月に歌手ポーリーヌ・ヴィアルドの娘マリアンヌと婚約したが、10月にはこの婚約は破棄され、このことでフォーレは精神的に大きな打撃を受けた。このころの作品に本作や歌曲『夢のあとに』、ピアノと管弦楽のための『バラード』作品19などがある[9][7][8]。 ピアノ四重奏曲第1番は1880年2月14日に初演され、3年前のヴァイオリンソナタ第1番の初演に続く成功を収めた。しかし、終楽章に懸念を表明する友人たちもいた。このことに不安を感じたフォーレは、出版社に第1楽章から第3楽章までを渡し、第4楽章はその後3年かけて新たに書き直した。新たな終楽章による決定稿の完成は1883年である[1][10]。 終楽章の初稿はフォーレの手元に置かれ、おそらく彼の死の前に作曲者自身の指示によって処分されたものと見られる[11]。 初演・出版 1880年2月14日、サル・プレイエルで開かれた国民音楽協会の演奏会で、オヴィッド・ミュザンのヴァイオリン、ルイ・ファン=ヴェフェルジュムのヴィオラ、エルマンノ・マリオッティのチェロ、フォーレ自身のピアノによって初演された[注 1]。この演奏会では、ヴァイオリンとピアノのための『子守歌』作品16も初演されている[1][10]。 作品は、ベルギーのヴァイオリニスト、ユベール・レオナールに献呈された。レオナールがヴァイオリンソナタ第1番の作曲に協力・助言を与えてくれたことへの感謝のしるしとされる[3]。 このころのフォーレの作品は、国民音楽協会の限られた人々の間でしか評価されていなかった。後にフォーレと親交のあったピアニストのロベール・ロルタは、フォーレ自身が語ったピアノ四重奏曲第1番の初演時のエピソードについて、次のように紹介している。

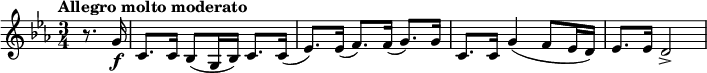

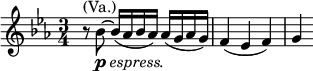

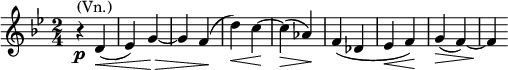

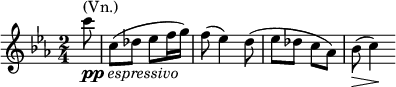

また、書き直された終楽章に基づく決定稿は、初演から4年後の1884年4月5日、同じく国民音楽協会の演奏会で、ルキアン・ルフォール(ヴァイオリン)、ベルニ(ヴィオラ)、ジュール・ロエブ(チェロ)、フォーレ(ピアノ)によって演奏された[10][12]。 この曲の出版に当たっては、ヴァイオリンソナタ第1番と同様の困難が待ち受けていた。フォーレの歌曲を出版していたシューダンス社の編集者はフォーレに対して侮辱的な態度で拒み、デュラン社にも楽譜を持ち込んだが断わられた。契約に応じたのはアメル社だったが、ヴァイオリンソナタ第1番のときのブライトコップ・ウント・ヘルテル社と同様に、フォーレはこの作品に関する権利をすべて放棄しなければならなかった[1]。とはいえ、アメル社はこのときピアノ四重奏曲第1番に加えてヴァイオリンとピアノのための『子守歌』(作品16)[注 2]、シューダンス社が出版していた作品18の3つの歌曲(「ネル」、「旅人」、「秋」)の版権も買い取り、1879年11月16日の契約以降、1905年までフォーレのほぼ全作品を出版してゆくことになる[13][6]。 特徴位置づけと音楽フォーレの創作期間はしばしば作曲年代によって第1期(1860年 - 1885年)、第2期(1885年 - 1906年)、第3期(1906年 - 1924年)の3期に分けられており[14]、ピアノ四重奏曲第1番はその第1期に属する。フォーレの室内楽としては、ヴァイオリンソナタ第1番に次いで書かれた2番目の作品である[1]。 イギリスの音楽批評家マーティン・クーパーによれば、フランス外でもっともポピュラーなフォーレの器楽作品はおそらく2曲のピアノ四重奏曲であるとする[3]。とりわけこの第1番について、『クラシック音楽史大系7 ロシアとフランスの音楽』でフォーレの項を担当したロナルド・クライトンは、終楽章を書き直すという作曲者の苦労があったにもかかわらず、出来上がった作品の持つ自信の輝きからは、そうした苦労の跡はうかがえないとしており、「この作品が人気があるのは当然だが、それに比べてあとの室内楽が顧みられないのは残念である」と述べる[4]。 一方、フランスのピアニストでフォーレのチェロソナタなどを初演しているアルフレッド・コルトーは、「作品38あたりまでのフォーレ氏の作品が表現しているものは(中略)、日常の逸楽をそそる束の間の喜び、夢の魅惑的で情熱的なイメージ、思春期の感動と願望である」と述べており、日本の音楽学者平島三郎は、この作品はそうしたコルトーの言葉を裏付けるものだとする[3]。 フォーレの作品は晩年に向かうにしたがって内部に沈潜し、表現が地味になってゆくが、このピアノ四重奏曲第1番は、伸びやかでうららかな楽想、音楽的に無理のない展開、ピアノのヴィルトゥオーソ風な書法による演奏効果など、フォーレの初期作品ならではの魅力を見せる作品となっている[2]。 各楽章について第1楽章は厳格なソナタのアレグロ楽章のスタイルを踏襲しており[10]、旋律の豊富さ、ピアノと弦のための力強い、よく響く書法の魅力がうかがえる[4]。 第2楽章は、19世紀の最も魅力的なスケルツォのひとつである[4]。この楽章について、「このスケルツォは空気のように軽く、フォーレの確かな均衡感覚の上に組み込まれている」(クライトン)、「フランスのクラヴサン音楽家のセレナードを連想させる」(ネクトゥー)、「ほのかな憂愁を交えた典雅で爽やかなエロティスム。エアリアルの軽やかな飛翔。主題はロココ風のまろやかなふくらみを描く」(平島)などの形容がなされている[4][1][3]。 また、ドビュッシーの弦楽四重奏曲のスケルツォ楽章を予告している点で、この作品はヴァイオリンソナタ第1番のスケルツォと対をなしている[1]。 第3楽章は、フォーレの作品では稀にしか見られないアダージョ楽章であり、この楽章に見られる悲痛な表現から、マリアンヌ・ヴィアルドとの婚約破棄がこの曲に影を落としていると思われてきた[10]。例えば、フランスの哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチは、マリアンヌとの婚約解消の直後にこのアダージョ楽章とチェロとピアノのための『エレジー』(作品24。いずれもハ短調)が書かれたとしている[15]。しかしフランスのフォーレ研究家ジャン=ミシェル・ネクトゥーは、フォーレはその生涯を通じて創作と生活を別次元で捉えていたとし、この四重奏曲の大半は1876年に作られたもので、マリアンヌとの婚約はその1年後の出来事だと指摘している[10]。 第4楽章は、若々しく生命感と力強さにあふれる[1][16]。ネクトゥーはこの楽章について、アルペジオによるうねるような楽想はブラームスのピアノ三重奏曲第3番(1886年)を思わせるとする[10]。 構成第1楽章アレグロ・モルト・モデラート、ハ短調、3/4拍子、ソナタ形式[3]。 弱拍で打ち鳴らされるピアノの和音に乗って、弦のオクターヴ・ユニゾンで力強く第1主題が提示される。この主題は作品全体にわたって重要な役割を果たす[1]。 第1主題  ピアノに4オクターヴにまたがるアルペジオが現れると変ホ長調となり、ヴィオラが第2主題を歌い、これをヴァイオリン、チェロが次々に引き継いでゆく[1]。 第2主題  展開部では第1主題が安らかな表情に姿を変え、ピアノからヴァイオリン、チェロへと受け渡されながら展開されてゆく。第2主題の動機も加わり、やがて高潮して再現部となる[1][10]。再現部は型どおりであり、第2主題はハ長調を取る。コーダは第1主題に基づき、弱奏で閉じられる[2]。 第2楽章スケルツォ アレグロ・ヴィヴォ、変ホ長調、6/8拍子[3]。ABACAと図式化できるロンド形式に近い形。Cの部分が中間部となる[3]。 弦のピチカートに乗って、ピアノが軽快な旋律を弾き始める[2]。この主題は、変ホ長調の主和音と属和音の交替から生み出される緊張感を上方、下方からくすぐるような調子を示す[1]。さらに途中で2/4拍子に変わり、以降2拍子と3拍子が頻繁に交替しながら各楽器が複合し、組み合わされてゆく[2][10]。 スケルツォ主題  中間主題  フェルマータで音楽がいったん終結したかのように思わせて、意表を突いてその後に変ロ長調の中間部が始まる[1][3]。ここでは、風刺を思わせるようなピアノの絶え間ない動きを伴いながら、弱音器を付けた弦が対照的・抒情的な主題を奏でる[1][10]。スケルツォ主部の再現は簡潔になっている[2]。 第3楽章アダージョ、ハ短調、2/4拍子、ABABの歌謡形式[3]だが、最後のBをコーダとする三部形式とも考えられる[1]。 深い憂愁が漂う楽章。ピアノのゆったりとした和音に支えられて、チェロが暗い情緒を湛えた第1主題を歌い、ヴィオラ、ヴァイオリンがユニゾンで加わってゆく[2][1]。中間部は変ホ長調となって、ヴァイオリンが明るく穏やかな第2主題を示す[1]。 第1主題  第2主題  第1主題が戻ってくるときには、ピアノは細かい分散和音に変化している[2]。コーダは第2主題に基づき、ネクトゥーはこの部分におそらくこの作品全体の山場が置かれていると述べる[1]。 第4楽章アレグロ・モルト、ハ短調、3/4拍子、ソナタ形式[3]。 ピアノの3連符による上昇分散和音に乗って、ヴィオラ、チェロ、ヴァイオリンの順に連続的に打ち寄せる波のような第1主題が現れる[1]。弦のユニゾンによるリズミックな音型に達すると、ヴィオラが音程跳躍の激しい経過句を示す。これがチェロ、ヴァイオリンへと受け継がれて第1主題と結びつく[2]。 第2主題は変ホ長調で、やはりヴィオラに現れ、ヴァイオリンのユニゾン、チェロのユニゾンとなって発展する[2]。 第1主題  経過主題  第2主題  展開部では、第1主題によるリズミックな音型から始まり、チェロを中心に第2主題も展開される。再現部では第1主題部が型どおりに回帰するが、ピアノのカデンツァが挟まれ、鳥の鳴き声を思わせるようなピアノの3度音型から提示部とは異なる様相のうちに第2主題が戻ってくる[2][1]。コーダはハ長調となり、第1主題と第2主題が組み合わされながら華麗な終結を迎える[2][16]。 関連項目

脚注注釈出典

参考文献

外部リンク |

Portal di Ensiklopedia Dunia