『ハリシュチャンドラ王 [ 1] 1913年 のインド の叙事詩的 サイレント映画 。インド初の長編映画に位置付けられており、監督・製作はダーダーサーヘブ・パールケー が務めた。ハリシュチャンドラ (英語版 ) D・D・ダーブケー (英語版 ) アンナ・サルンケー 、バールチャンドラ・パールケー、ガジャナン・ヴァスデーヴ・セーンが出演している。サイレント映画のため、英語 、マラーティー語 、ヒンディー語 のインタータイトル が付けられた。

1913年4月21日にボンベイ のオリンピア劇場でプレミア上映が行われ、5月3日にギルガオン (英語版 ) コロネイション・シネマトグラフ&ヴァラエティ・ホール (英語版 ) インド国立フィルム・アーカイヴ に保管されているが、このフィルムについて一部の映画史家は同作をリメイクした『Satyavadi Raja Harishchandra 』のものと主張している。

『ハリシュチャンドラ王』 ハリシュチャンドラ王が、王妃タマラティの前で息子ロヒタシュヴァに弓矢の使い方を教えている。彼は民の求めに応じて狩猟に出かけ、その帰り道で複数の女性の悲鳴を耳にする。悲鳴のする方向に向かったハリシュチャンドラは、聖者ヴィシュヴァーミトラがヤジュナ (英語版 ) ドム王 (英語版 ) カーシー の王子を殺害した犯人に仕立てられてしまう。彼女は裁きの場で罪を認めたため、ハリシュチャンドラの手で斬首されることになった。ハリシュチャンドラが剣を振り上げた瞬間、2人の目の前にシヴァ神 が現れる。ヴィシュヴァーミトラは、ハリシュチャンドラの清廉さを確かめるために試練を課していたことを明かし、彼に王冠を返還してロヒタシュヴァを生き返らせる[ 3]

『キリストの生涯』が目の前を動き回っている間、私は心の中でクリシュナ、ラーマ、

ゴクール (英語版 ) 、

アヨーディヤー (英語版 ) の姿を思い描いていました。その時の私は不思議な魔力にとらわれていました。気が付くと、私はチケットをもう一枚買って再び映画を鑑賞していました。今度は自分の中のイメージがスクリーンで形になっていくのを感じました。本当にこんなことが起きるのか?インドの息子たちである我々が、インドの映像を目にすることができるのか?

“

”

スクリーンに映るイエスを観たパールケー[ 5]

1911年4月14日、ダーダーサーヘブ・パールケー は息子バールチャンドラを連れて、ギルガオン (英語版 ) 復活祭 の時期と重なっていたため、劇場ではアリス・ギイ の『キリストの生涯 (英語版 ) [ 8] [ 5] [ 注釈 1] イエス・キリスト の姿を見ながら、キリストの代わりにラーマ とクリシュナ の姿を思い描き、新たに「動画」ビジネスを始めることを決意したという。その後、パールケーはロンドン に渡り2週間かけて映画製作の技術を学び、帰国後の1912年4月1日に映画製作会社パールケー・フィルムズ・カンパニーを設立した。

ロンドン滞在時、パールケーはウィリアムソン・カメラとコダック のフィルム、パーフォレーター を購入しており、1912年5月にボンベイ に到着した[ 12] [ 12] [ 13]

ハリシュチャンドラと妻子の別れを描いたラヴィ・ヴァルマの絵画 パールケーは、マラーティー語 の雑誌『Suvarnamala』で『Surabaichi Kahani』(訳:スラー酒 の物語)という作品を掲載していた。この作品はアルコール依存症 の悪影響を描いており、彼が最初に映画化の候補に挙げていた作品だった。しかし、ボンベイで複数のアメリカ映画 を鑑賞した際、これらの映画に観客が求めるミステリーやロマンスの要素が含まれていることを認識して、考えを改めた。また、家族からは「中産階級や女性にアピールできるストーリー」や「インドの文化 を強く盛り込んだストーリー」にすることを勧められた。

ヒンドゥー神話 の複数の物語を検討した結果、パールケーの家族は映画の題材としてクリシュナ、サヴィトリとサティアヴァン (英語版 ) ハリシュチャンドラ (英語版 ) マラーティー語演劇 (英語版 ) ウルドゥー語演劇 ではハリシュチャンドラを題材にした演劇が人気を集めていた。また、パールケーは映画製作の夢を実現するため、マンガラ・ストラ (英語版 ) [ 13]

俳優、大工、洗濯屋、理髪師、塗装工を募集しています。酔っ払い、浮浪者、醜い容姿の二足歩行者は俳優として応募する必要はありません。ハンサムで身体的欠損がなければ、たとえ頭が悪くても構いません。アーティストは、良き俳優でなければなりません。したがって、不道徳な生活を送っている人、容姿やマナーが悪い人は応募する必要はありません。

“

”

新聞に掲載された募集広告

パールケーは映画製作に必要なキャスト・スタッフを確保するために、インドゥ・プラカーシュ (英語版 )

パドゥラン・ガダダル・セーン、ガジャナン・ヴァスデーヴ・セーンはパールケーにスカウトされ、パールケー・フィルムズ・カンパニーの最初の所属俳優となった。パドゥランはナティヤカーラー劇団で女性役を演じた経験が豊富で、ガジャナンはウルドゥー語演劇を中心に活動しており、2人とも月給40ルピーの条件で入社した。D・D・ダーブケー (英語版 )

募集広告を見た4人の娼婦がタマラティ役のオーディションに参加したが、パールケーは彼女たちの外見に満足できなかったため不合格にした後、募集広告の文言を「容姿端麗な女性のみ応募して下さい」と修正した。その後、2人の娼婦がオーディションに参加したものの、2日後には脱落している。パールケーは新たにオーディションに参加した若い情婦をタマラティ役に起用したが、彼女は4日間リハーサルを受けたものの、5日目に主人が撮影所に押しかけて自宅に連れ戻されてしまう。パールケーは再びタマラティ役の女性を探すことになり、グラント・ロード (英語版 ) アンナ・サルンケー )と出会った。クリシュナ・ハリは月給10ルピーでレストランのコックやウェイターとして働いていたが[ 20] [ 21] [ 注釈 2]

パールケーは複数の少年を対象にロヒタシュヴァ (英語版 )

ダーダーサーヘブ・パールケー パールケーは映画製作に際し、「工場」と呼ばれていた自身の映画スタジオに40人のスタッフを雇用した。当時、映画産業で働くことは忌避されていたため、パールケーはスタッフに対して、周囲の人には「ハリシュチャンドラ氏の経営する工場で働いている」と話すように勧めていた[ 25] [ 27] サリー を着用し、サーラスワティの家事手伝いをこなした[ 28] [ 13]

同じころ、ヒンドゥー神話を題材とした演劇を扱っている劇団ラージャプルカール・ナタック・マンダリがボンベイを巡業で訪れており、パールケーは劇団の主宰者バーバージラーオ・ラネと面会して映画の構想について話し合った。映画の構想に賛同したラネはパールケーへの支援を申し入れ、劇団所属の俳優や衣装(王冠、かつら、剣、盾、弓矢)を提供した。一方、パールケーの義兄は自身の主宰する2つの劇団(ベルガオカル・ナタック・マンダリ、サーラスワティ・ナタック・マンダリ)を通して支援を申し出たが、この時点でパールケーはキャスト・スタッフの人員が確保できていたため、申し出を辞退している[ 28] ラヴィ・ヴァルマ とM・V・ドゥランダール (英語版 )

パールケーは撮影、配給のためにイギリス、フランス、ドイツ、アメリカから必要な機材を輸入している。購入した機材はホートン・ブッチャー、テッサー 、パテ などのメーカーのネガフィルム 、ポジフィルム 、カメラ、照明器具、フィルム現像機、印刷機材、編集機材、ネガフィルムカット機材、映写機である。製作ではパールケーが監督、脚本、プロダクションデザイン、メイクアップ、編集、現像を担当した。また、彼はナーシク 出身の幼馴染トリンバク・B・テラング (英語版 ) トリンバケシュワル・シヴァ寺院 (英語版 ) [ 32]

1912年のモンスーン期 (英語版 ) ダダル (英語版 ) 撮影セット (英語版 ) ヴァンガニ (英語版 ) ヒンドゥー教 において髭を剃る行為は、父親の死に際して行う宗教行為(アンティエスティ (英語版 ) [ 13] [ 33]

先発してヴァンガニに到着していた撮影チームは寺院に宿泊し、パールケーが到着するまでの間、現地でリハーサルを行っていた。俳優たちが刀剣や盾を手にしてリハーサルする姿を目撃した村人たちは恐怖を感じ、村長 (英語版 ) 盗賊 (英語版 ) 警察長官 に通報した。撮影チームは映画の撮影をしていることを警察長官に伝えたが聞き入れられず、全員が逮捕されてしまった。ヴァンガニに到着して事態を知ったパールケーは村長と警察長官に面会し、撮影機材を見せながら事情を説明して、さらに実際に俳優たちに演技をさせて撮影風景を見せた。説明と実演を見た警察長官は、パールケーの「新事業」の内容を理解し、撮影チームの釈放を認めた。

ロヒタシュヴァ役のバールチャンドラは子役たちとの演技中、岩の上から転落して頭部を負傷した。パールケーはすぐに救急箱を取り出して手当てをしたが、バールチャンドラの意識は戻らないままだったため、スタッフから「ボンベイの病院で治療を受けさせ、意識が戻ってから撮影を再開したらどうか」と勧められた。撮影が残っていたのはロヒタシュヴァの葬儀シーンで、回復を待ってから撮影を再開すると製作スケジュールが遅れてコストが余計にかかってしまうという問題が浮上した。最終的にパールケーは、バールチャンドラの意識が戻る前に、そのままロヒタシュヴァの葬儀シーンを撮影することに決めた[ 13] カーシー に向かう姿の撮影も行われたが[ 35] トリンバケシュワル (英語版 ) リール だった。

ヤジュナ (英語版 ) スペクトル感度 (英語版 ) [ 36] [ 37] 大工 (英語版 ) [ 38]

R・G・バンダルカル 『ハリシュチャンドラ王』は公開前の時点で批判の声が挙がっていたため、パールケーは上映館を確保するのに苦労したという。彼は選定した観客を対象にプレミア上映を行うことを考え、ボンベイのオリンピア劇場で1913年4月21日午後9時の上映時間を確保した。観客として招待されたのはバールチャンドラ・バータヴデカル(医師・公務員)[ 40] R・G・バンダルカル (英語版 ) [ 41] 少額訴訟裁判所 (英語版 ) [ 42] [ 43] [ 43]

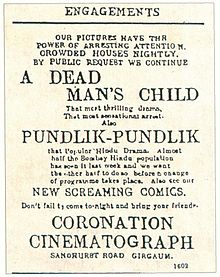

バータヴデカルはパールケーの「斬新さ」を絶賛し、ドナルドは「ヨーロッパ人がヒンドゥー神話を理解するのに役立つ映画」と評価した。ケサリ紙 (英語版 ) コロネイション・シネマトグラフ&ヴァラエティ・ホール (英語版 )

1913年5月3日にコロネイション・シネマトグラフ&ヴァラエティ・ホールで一般上映され、上映前にはイレーネ・デルマルのダンス、マクレメンツの喜劇、アレクサンドロフのフットジャグリングなどのショーが上演された。ショーと映画本編を合わせた上映時間は1時間30分で、上映回数は1日4回(午後6時、午後8時、午後10時、午後11時45分)で、ボンベイ・クロニクル (英語版 )

映画がボンベイでヒットしたというニュースはインド中に知れ渡り、各地で『ハリシュチャンドラ王』の上映を求める声が挙がった。しかし、当時は配給会社が存在しなかったため、パールケーは映写機やオペレーター、アシスタントを各地に派遣して上映を行う必要があった。スーラト のナワービー劇場で上映した際、パールケーは劇場所有者との間に利益の50%を支払うパートナーシップを仮契約した。同地で宣伝活動したものの、初上映回の利益は3ルピーという結果となり、劇場所有者はパールケーに対して「ショーの中止」「上映期間の延長」「入場料の値下げ」を要求したが、パールケーは要求を拒否した。彼は代わりにグジャラート語 で新たな広告を出し、「幅3/4インチ、長さ2マイルの写真5万7000枚を、たった1インド・アンナ (英語版 ) [ 48] プネー 、コロンボ 、ロンドン、ラングーン でも上映され、上映時にはマラーティー語 とヒンディー語 のインタータイトル が付けられた。

『ハリシュチャンドラ王』75周年を記念して発行された記念切手 映画史家フィローゼ・ラングーンワーラーは『ハリシュチャンドラ王』について、「広範囲の様々な場所で多くの観客に感銘を与え、感情に訴えかけた。興行的な成功は承認の証となり、インド映画産業の礎を確立した」と批評した。映画監督のゴーヴィンド・ニハラニ は、映画は直射日光の当たる屋外と、白いモスリン で直射日光を遮り乱反射させた柔らかい太陽光の当たるスタジオで撮影されたと分析しており、色調のグラデーションやライティング、カメラワークを高く評価している。また、煙の中から神が現れたり消えたりするシーンは、「一発撮りで撮影された印象を受ける」と語っている。映画批評家のサティーシュ・バハードゥル (英語版 ) マハーラーシュトリアン に関する何かが映画の中に含まれていた」と指摘している[ 12] 北インド よりもデカン高原 に存在したマラーター王国 のペーシュワー の影響を感じさせると指摘している。アシシュ・ラージャディヤークシャは著書『The Phalke Era: Conflict of Traditional Form and Modern Technology』の中で、観客を映画の中に引き込むために絵画、演劇、伝統芸術から物語様式を引用していると指摘している[ 50] インド国立フィルム・アーカイヴ のディリップ・ラージプートは映画のシーンが高速に感じられることについて、『ハリシュチャンドラ王』で使用したプロジェクターは16-18コマ/秒だったのに対し、現代のプロジェクターは24コマ/秒であることが原因と分析している。

2009年にパレーシュ・モーカーシー (英語版 ) ハリシュチャンドラの工場 』を製作し、同作は第56回国家映画賞 (英語版 ) マラーティー語長編映画賞 (英語版 ) [ 51] 第82回アカデミー賞 の国際長編映画賞 、第62回英国アカデミー賞 の非英語作品賞 、第66回ゴールデングローブ賞 の外国語映画賞 のインド代表作品に選出されたが、いずれも最終候補5作品にはノミネートされなかった[ 52] [ 53] [ 54]

オリジナルのフィルムの長さは3700フィート(1100メートル=約4リール)であるが、1917年にフィルムを牛車に乗せて上映館に運んでいた際、移動の際に生じる摩擦と屋外の高温に長時間さらされたことでフィルムが焼失している。このトラブルに際してパールケーは再撮影を行っており、この再撮影されたフィルムが現代に伝わっている『ハリシュチャンドラ王』のフィルムとされている[ 55] [ 56] Satyavadi Raja Harishchandra 』のフィルムではないかと主張している[ 57] [ 58] [ 59] インド映画テレビ研究所 で発生した火災によって、現存するフィルムは他の1700点の硝酸塩フィルム と共に焼失したと考えられている[ 60] [ 61] [ 62] [ 63]

『Shree Pundalik』ポスター 『ハリシュチャンドラ王』がインド初の長編映画なのかを巡っては、これまでに何度も論争が起きている。一部の映画史家は、ダーダーサーヘブ・トルネ (英語版 ) Shree Pundalik (訳:プンダリク氏)』がインド初の長編映画と主張している[ 64] [ 65] [ 66] [ 67] [ 68] [ 69] [ 70] インド政府 も『ハリシュチャンドラ王』をインド初の長編映画として認定しており[ 71] ダーダーサーヘブ・パールケー賞 を創設した[ 72] [ 73]

^ 夏目深雪、松岡環、高倉嘉男『新たなるインド映画の世界』PICK UP PRESS、2021年、134頁。 ^ Rajadhyaksha, Ashish (1993). “The Phalke Era: Conflict of Traditional Form and Modern Technology” . In Niranjana, Tejaswini . Interrogating Modernity: Culture and Colonialism in India ISBN 978-81-7046-109-8 . オリジナルの19 January 2017時点におけるアーカイブ。. http://cscs.res.in/dataarchive/textfiles/textfile.2008-02-06.6750403959/file ^ a b Dharap, B. V. (1985). Indian Films . National Film Archive of India. pp. 35. OCLC 71801090

^ 世界大百科事典内言及. “《ハリシュチャンドラ王》(はりしゅちゃんどらおう)とは? 意味や使い方 ”. コトバンク . 2024年7月30日 閲覧。 ^ a b c Gokulsing, K. Moti; Dissanayake, Wimal (2013). Routledge Handbook of Indian Cinemas ISBN 978-1-136-77284-9 . https://books.google.com/books?id=djUFmlFbzFkC

^ a b c d e “मुलाखत: धुंडिराज गोविंद फाळके [Interview: Dhundiraj Govind Phalke]” (Marathi). Kesari (Pune). (19 August 1913)

^ Dwyer, Rachel (2006). Filming the Gods: Religion and Indian Cinema ISBN 978-0-203-08865-4 . オリジナル の3 January 2014時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140103081710/http://books.google.com/books?id=8qjKJ0yk-gQC&pg=PA23 16 June 2018 閲覧。 ^ Schulze, Brigitte (2003). Humanist and Emotional Beginnings of a Nationalist Indian Cinema in Bombay: With Kracauer in the Footsteps of Phalke ISBN 978-3-930064-12-0 . オリジナル の7 January 2014時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140107193914/http://books.google.com/books?id=DytnAAAAMAAJ 17 June 2018 閲覧。 ^ Majumdar, Neepa (2009). Wanted Cultured Ladies Only!: Female Stardom and Cinema in India, 1930s–1950s ISBN 978-0-252-09178-0 . https://books.google.com/books?id=TdM2Ben3alIC&pg=PA224 ^ “'Raja Harishchandra': Indian Cinema Was Born This Day 105 Years Ago” . Mid Day . (3 May 2017). オリジナル の29 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180629211222/https://www.mid-day.com/articles/raja-harishchandra--indian-cinema-was-born-this-day-105-years-ago/16181165 29 June 2018 閲覧。 ^ Jha, Subhash K. (15 December 2001). “10 pre-release big ones ”. Rediff.com . 20 June 2012時点のオリジナルよりアーカイブ 。8 June 2012 閲覧。 ^ a b “मुलाखत: सरस्वतीबाई धुंडिराज फाळके [Interview: Saraswatibai Dhundiraj Phalke]” (Marathi). Dhanurdhari (Nashik). (16 February 1946)

^ Deocampo, Nick (19 September 2017). Early Cinema in Asia ISBN 978-0-253-03444-1 . オリジナル の8 September 2020時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20200908144809/https://books.google.com/books?id=0yFmDwAAQBAJ&pg=PT270 17 March 2019 閲覧。 ^ Parkes, Colin Murray; Laungani, Pittu; Young, William (2015). Death and Bereavement Across Cultures ISBN 978-1-317-52092-4 . オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://books.google.com/books?id=EkHLCQAAQBAJ 20 June 2018 閲覧。 ^ Mittal, J. P. (2006). History of Ancient India (A New Version): From 7300 BC to 4250 BC 1 . Atlantic Publishers & Dist. p. 168. ISBN 978-81-269-0615-4 . オリジナル の15 December 2013時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20131215100226/http://books.google.com/books?id=b7gOBW8oDFgC 21 June 2018 閲覧。 ^ Iyer, Natesan Sharda (2007). Musings on Indian Writing in English: Drama 3 . Sarup & Sons. pp. 189. ISBN 978-81-7625-801-2 . オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://books.google.com/books?id=e2_aFo5sAroC&pg=PA189 ^ Divedi, Mahavir Prasad (1995) (Hindi). Sahitya-Vichar ISBN 978-81-7055-386-1 . オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://books.google.com/books?id=iZR0DhhoqfIC&pg=PA164 21 June 2018 閲覧。 ^ “पहिल्या भारतीय चित्रपटाच्या आठवणी [Memories of the first Indian movie]” (Marathi). Shreeyut . (May 1962) ^ Gandhi, Mahatma (1960). Collected works オリジナル の8 September 2020時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20200908144809/https://books.google.com/books?id=G9ImAQAAMAAJ&q=Bhalchandra+Bhatavdekar 16 August 2019 閲覧。 ^ “Ramkrishna Gopal Bhandarkar: Orientalist par excellence” . The Times of India . (12 July 2003). オリジナル の9 June 2019時点におけるアーカイブ。. https://archive.today/20190609073054/https://timesofindia.indiatimes.com/Ramkrishna-Gopal-Bhandarkar-orientalist-par-excellence/articleshow/72430.cms 17 March 2019 閲覧。 ^ Rangoonwalla, Firoze (1975). 75 years of Indian cinema オリジナル の8 September 2020時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20200908144812/https://books.google.com/books?id=swQwAAAAMAAJ&q=donald 16 August 2019 閲覧。 ^ a b Bhingarde, Santosh (21 April 2012). “भारतातील पहिल्या "प्रीमियर"चे आज शताब्दी वर्षात पदार्पण [100 years for India's first premiere show]” (Marathi). Sakal . オリジナル の22 April 2012時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120422054629/http://esakal.com/esakal/20120421/5174839222123331331.htm 21 June 2018 閲覧。

^ Dasgupta, Priyanka (28 September 2016). “Role reversal: Street play to promote cinema” . The Times of India (Kolkata). オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Role-reversal-Street-play-to-promote-cinema/articleshow/54568023.cms 29 June 2018 閲覧。 ^ Nelmes, Jill (2003). An Introduction to Film Studies ISBN 978-0-415-26268-2 . オリジナル の6 July 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180706120307/https://books.google.com/books?id=vb_1ma9DKH0C&pg=PA367 ^ “56th National Film Awards ”. Directorate of Film Festivals. pp. 82–83. 9 March 2019時点のオリジナルよりアーカイブ 。9 March 2019 閲覧。 ^ “UTV to release Harishchandrachi Factory” . Hindustan Times . Indo-Asian News Service (New Delhi). (3 December 2009). オリジナル の14 July 2014時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140714212945/http://www.hindustantimes.com/News-Feed/Entertainment/UTV-to-release-Harishchandrachi-Factory/Article1-482593.aspx 24 September 2012 閲覧。 ^ Jha, Subhash K. (18 December 2009). “Mokashi lives American dream” . The Times of India オリジナル の3 January 2013時点におけるアーカイブ。. https://archive.today/20130103081356/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-12-18/news-interviews/28107568_1_paresh-mokashi-marathi-film-harishchandrachi-factory 24 September 2012 閲覧。 ^ “BAFTA Screenings Archive ”. British Academy of Film and Television Arts . 15 February 2013時点のオリジナルよりアーカイブ 。24 September 2012 閲覧。 ^ “Nitrate Fires: Reasons for the loss of India's cinematic heritage ”. Film Heritage Foundation (28 August 2014). 19 October 2017時点のオリジナルよりアーカイブ 。29 June 2018 閲覧。 ^ Shrivastava, Vipra (4 May 2015). “10 times when fire caused damage to movie sets” . India Today . オリジナル の29 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180629211237/https://www.indiatoday.in/movies/bollywood/story/fire-on-movie-sets-fire-tragedies-fire-fighters-day-abcd2-mother-india-comedy-nights-with-kapil-devdas-black-dabangg-2-main-tera-hero-raja-harishchandra-251378-2015-05-04 29 June 2018 閲覧。 ^ “Raja Harishchandra ”. National Film Archive of India. 26 November 2017時点のオリジナル よりアーカイブ。29 June 2018 閲覧。 ^ Chakravarty, Ipsita (4 May 2012). “Our no-show” . The Indian Express . オリジナル の29 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180629211402/https://indianexpress.com/article/opinion/columns/our-noshow/ 29 June 2018 閲覧。 ^ Rajadhyaksha, Ashish (7 February 2017). “The Film Fragment: Survivals in Indian Silent Film ”. Museum of Modern Art. 29 June 2018時点のオリジナルよりアーカイブ 。29 June 2018 閲覧。 ^ Katakam, Anupama (18 January 2003). “Fire at FTII” . Frontline (The Hindu Group) 20 (2). オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://www.frontline.in/static/html/fl2002/stories/20030131008813300.htm 29 June 2018 閲覧。 ^ Paul, Cithara (19 February 2009). “India's first talkie 'silent forever'; All Alam-Ara prints lost, Govt clueless” . The Telegraph (Calcutta) (New Delhi). オリジナル の26 February 2009時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090226073342/http://www.telegraphindia.com/1090219/jsp/nation/story_10558194.jsp 29 June 2018 閲覧。 ^ Chaudhuri, Mohini (20 June 2015). “Saving India's cinema, one film at a time ”. Forbes India . 14 November 2017時点のオリジナルよりアーカイブ 。29 June 2018 閲覧。 ^ “List of Digitized and Restored Films ”. National Film Archive of India. pp. 10, 18. 30 June 2018時点のオリジナルよりアーカイブ 。29 June 2018 閲覧。 ^ Goldsmith, Melissa U. D.; Willson, Paige A.; Fonseca, Anthony J. (2016). The Encyclopedia of Musicians and Bands on Film ISBN 978-1-4422-6987-3 . オリジナル の6 July 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180706120307/https://books.google.com/books?id=_TP3DAAAQBAJ&pg=PR25 ^ Chakravarty, Sumita S. (2011). National Identity in Indian Popular Cinema, 1947–1987 ISBN 978-0-292-78985-2 . オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://books.google.com/books?id=l8T0uwJtMxkC&pg=PA35 ^ Mehta, D. S. (1979). Mass Communication and Journalism in India ISBN 978-81-7023-353-4 . オリジナル の6 July 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180706120307/https://books.google.com/books?id=xrEIBAAAQBAJ&pg=PA54 ^ Sengupta, Mekhala (2015). Kanan Devi: The First Superstar of Indian Cinema ISBN 978-93-5136-537-2 . オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://books.google.com/books?id=FHfDCgAAQBAJ&pg=PT8 ^ Damle, Manjiri (21 April 2012). “Torne's 'Pundlik' came first, but missed honour” . The Times of India オリジナル の30 May 2013時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20130530104400/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-04-21/pune/31378416_1_english-films-subtitles-bourne 17 July 2012 閲覧。 ^ Mishra, Garima (3 May 2012). “Bid to get Pundalik recognition as first Indian feature film” . The Indian Express . オリジナル の29 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180629093126/http://archive.indianexpress.com/news/bid-to-get-pundalik-recognition-as-first-indian-feature-film/944090/ 3 May 2013 閲覧。 ^ Srampickal, Jacob (1998). Communication and media in India today ISBN 978-81-7495-039-0 . オリジナル の30 June 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180630135158/https://books.google.com/books?id=HH9NQAW0tWYC&pg=PA68 27 June 2018 閲覧。 ^ “Dada Saheb Phalke Award Overview ”. Directorate of Film Festivals. 14 April 2018時点のオリジナルよりアーカイブ 。29 June 2018 閲覧。 ^ “Vinod Khanna honoured with Dadasaheb Phalke Award” . The Indian Express (New Delhi). (13 April 2018). オリジナル の28 April 2018時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20180428055903/http://indianexpress.com/article/entertainment/bollywood/vinod-khanna-dadasaheb-phalke-national-film-award-5135900/ 29 June 2018 閲覧。 ^ “17th National Film Awards ”. Directorate of Film Festivals. pp. 38–42. 3 July 2018時点のオリジナルよりアーカイブ 。3 July 2018 閲覧。

Bose, Mihir (2006). Bollywood: A History ISBN 978-0-7524-2835-2 . オリジナル の3 January 2014時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140103041302/http://books.google.com/books?id=6LAaAQAAIAAJ 16 June 2018 閲覧。 Gulzar , ed (2003). Encyclopaedia of Hindi Cinema ISBN 978-81-7991-066-5 . オリジナル の5 April 2019時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20190405040645/https://books.google.com/books?id=8y8vN9A14nkC 15 June 2018 閲覧。 Kosambi, Meera (2017). Gender, Culture, and Performance: Marathi Theatre and Cinema before Independence ISBN 978-1-351-56590-5 . オリジナル の8 September 2020時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20200908144815/https://books.google.com/books?id=ey8rDwAAQBAJ 25 June 2018 閲覧。 Raheja, Dinesh ; Kothari, Jitendra (2004). Indian Cinema: The Bollywood Saga . Aurum Press. ISBN 978-1-84513-016-9 Rajadhyaksha, Ashish, ed (1998). Encyclopaedia of Indian Cinema ISBN 978-0-19-563579-9 . オリジナル の21 August 2016時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20160821193440/https://indiancine.ma/texts/indiancine.ma%3AEncyclopedia_of_Indian_Cinema/text.pdf 9 June 2018 閲覧。 Watve, Bapu (2012). Dadasaheb Phalke, The Father of Indian Cinema ISBN 978-81-237-4319-6 . https://books.google.com/books?id=zTZnAAAAMAAJ