|

インディゴ

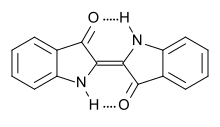

インディゴ、インジゴ(英: indigo)は、鮮やかな藍色(青藍)を呈する染料である[1][2]。 用途 染色アメリカ合衆国における主な用途は綿製の服やジーンズの染色である。世界中で10億着以上のジーンズがインディゴで青く染められている。また、長年にわたりウール生地を深いネイビーブルーにするため使われてきた。 繊維に強く定着しないため、着古したり洗濯を繰り返すうちに徐々に染料が落ちていく。 顔料インディゴはそのままで不溶性であるから、顔料としても用られ(「インディゴ染料」はそのまま「インディゴ顔料」である)、絵具としても供給されている。ただし、絵具名にインディゴないしインジゴを冠するだけの代替品も数多い。天然には数種の植物に由来する。 食品・薬品食品添加物、着色料としてはスルホン化したインジゴチンまたはインジゴカルミンの形で用いられる。ジスルホナートは食品衛生法で青色2号、アメリカ連邦食品医薬品化粧品法(FD&C)で Blue No.2 の名で指定されている。FD&C Blue No.2 の明細書にはインジゴチンジスルホナートなど3つの基質が含まれる。 インジゴチンスルホナートは腎機能検査、硝酸塩や塩素酸塩の検出、牛乳の検査などにも染色剤として使われる。 歴史歴史上、ウォード[3] を含む様々な植物から採取されてきたが、天然インディゴの大部分は熱帯植物のコマツナギ属から得られる。温暖な気候の地域ではタイセイ[4] やダイアーズ・ノットウィード[5] からも、コマツナギより量は少ないものの採ることができる。アジアで最も流通したインディゴは真インディゴ(木藍、インド藍、ナンバンアイ、タイワンコマツナギ[6] だった。中央・南アメリカではアニール(ナンバンコマツナギ[7] とナタルインディゴ[8] の2種が最も重要視された。それまでは天然インディゴが唯一の原料だったが、1900年ごろに合成インディゴがとって代わり、今日ではほぼ全てが合成品である。 インディゴは染物や印刷に使われてきた最も古い染料の1つである。インド、中国、日本など多くのアジアの国々で何世紀にもわたって用いられてきた。メソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマ、ブリテン、ペルー、イラン、アフリカなどの古代文明でも知られていた。  インディゴ染色の最も古い中心地はインドであったとされている。グレコローマン期のヨーロッパは主にインドからインディゴを輸入していた。インディゴを介したインドとギリシャの交流は、この染料を意味するギリシャ語「ινδικον[9]」に反映されている。ローマ人はラテン語「indicum」の語を用い、これが英語「indigo」となった。 紀元前7世紀のバビロニアの楔形文字で書かれた板には毛織物の染色法が記されており、布への染料の浸透・乾燥を繰り返すことによってラピス色の毛織物(uqnatu)が作られていた。インディゴは主にインドから輸入されていたと考えられている。 ローマ人はインディゴを顔料、医療用、化粧品として用いていた。アラブの商人によってインドから地中海に輸入される高級品であった。 中世ヨーロッパではインディゴは貴重品であり、ウォードという、同名の植物から採取される染料が代用品として用いられた。 15世紀後期、ポルトガルの探検家ヴァスコ・ダ・ガマによってインド洋航路が発見され、インドや香料諸島、中国、日本と直接貿易することが可能になった。これによりペルシア、レバント、ギリシャの中間商人に関税を支払わずに済むようになり、またそれまでの危険な陸路は不要になった。その結果、ヨーロッパでのインディゴの輸入量・使用量は激増した。大量のインディゴがポルトガル、オランダ、イギリスの港を通してアジアからもたらされた。スペインは南アメリカの植民地から輸入した。ヨーロッパの列強国によって、熱帯地方に多くのインディゴのプランテーションが作られ、ジャマイカやサウスカロライナは有数の生産地となった。インディゴプランテーションはヴァージン諸島でも成功を収めた。一方、フランスやドイツはウォードの染料工業を保護するため1500年代にインディゴの輸入を禁止した。 西アフリカにおいてインディゴは数世紀の歴史を持つ伝統的織物の基礎であった。ここではインディゴの利用は前時代から一般的なものであった。サハラ砂漠からカメルーンの遊牧民族であるトゥアレグにとって、インディゴで染められた衣服は裕福さの印であった。ほとんどの地方で女性はこの染料で服を染め、特にナイジェリアのヨルバやマリのマンディングはその技術の高さで良く知られる。ハウサ族の男の間では、ピットと呼ばれる作業所で染め物屋として働くことが古都カノで富を作る基本的な稼ぎ口であり、今日でも同じピットで作業を行う姿が見られる。 日本ではかつてタデ科の蓼藍が使われていたが、琉球では在来の琉球藍(キツネノマゴ科)より色鮮やかなマメ科の印度藍が栽培されるようになった。日本では、絹を使うことが禁止され、木綿の輸入と栽培を行うようになった江戸時代にアイが特に重要になった。木綿の繊維をアイ以外で染めるのは難しかった。後年、青い海や自然が想起されることから、浴衣の色としてのアイの使用は高く評価されるようになった。 浮世絵においても青色材として使用されていたが、文政年間にベロ藍(紺青)が輸入されると、瞬く間に取って代わられた(ただし、以降も主線の色として用いられたり、他の色との混色用に用いられる場合はあった)。 俗に歌川広重の東海道五十三次や葛飾北斎の富嶽三十六景は鮮やかな藍で刷られたなどというが、正しくはベロ藍のことである。 ドイツの化学者アドルフ・フォン・バイヤーは1865年にインディゴの研究を始め、1880年、o-ニトロベンズアルデヒドとアセトンに水酸化ナトリウム、水酸化バリウム、またはアンモニアの希薄溶液を加える方法によってその合成に成功し、3年後には構造を報告した。1897年に化学工業会社BASFによって工業的合成法が開発され、1913年までには天然インディゴはほぼ合成インディゴにとって代わられた。 日本では三井鉱山の一部門(後に三井化学)が独自に人工染料の開発を進め、1932年に製造プラントを建設。インディゴの国産化が達成されている[10]。 19世紀にはイギリスはインドから大量のインディゴを輸入していたが、合成法が登場するとインディゴ農家は職を失った。2002年の全世界におけるインディゴ生産量は1万7千トンである。 染色法の発展 インディゴは水に溶けないため利用するのが難しく、溶解させるためには化学修飾を施す必要があった。布地を染色槽から引き上げると、インディゴはすぐに空気で酸化して不溶性の形に戻ってしまう。16世紀に初めてヨーロッパに伝わったとき、染め物屋や印刷屋たちはこの特性に苦労した。また、インディゴは毒性を持ち、さらに使用に多段階の化学反応を必要とするので負傷する機会が多かった[疑問点]。 ヨーロッパで工業生産が始まる前に使われていたのは、インディゴを腐った尿に溶かす方法だった。尿は水に不溶なインディゴをロイコ体のインディゴ白(ロイコインディゴ)に還元して溶解し、黄緑色の溶液を生成する。この溶液で染められた繊維は、インディゴ白が空気で酸化すればインディゴに戻り、青色を呈する。尿を代替する合成尿素は1800年代に利用できる様になった。 日本で用いられていたもう1つの方法は、好熱性・嫌気性のバクテリアが培養された容器にアイを入れ、加熱して溶解するというものである。そのようなバクテリアのうちある種のものは代謝物として水素を発生させ、不溶性のインディゴを溶解性のインディゴ白に変換する。この容器で染められた布は絞り染め、絣、型染め、筒描きといった技法によって装飾された。これらの技法を用いた衣服や旗は葛飾北斎の作品などに見ることができる。 インディゴを化学変化させずにそのまま利用する2種類の方法が18世紀のイギリスで開発され、19世紀になっても広く使われていた。1つ目の方法は鉛筆やブラシに良く使われていたため「ペンシルブルー法」と呼ばれ、濃い色を出すことができる。三硫化二ヒ素と増粘剤をインディゴと混合して用いるが、ヒ素化合物はインディゴの酸化を防ぐ。2つ目の方法は中国の青白の磁器との類似性から「チャイナブルー法」と呼ばれる。インディゴの溶液を直接用いる代わりに、不溶性のインディゴを繊維の上に塗る。次に硫酸鉄(II)の槽にひたして酸化させ、繊維に浸透させる。チャイナブルー法では細かい模様を作ることができるが、ペンシルブルー法のような濃い色調を出すことはできない。 1880年ごろ「グルコース法」が開発された。この方法によって繊維に直接インディゴを塗ることができるようになり、チャイナブルー法で不可能だった濃色のインディゴ捺染布が安価に作られるようになった。 化学的性質 インディゴは暗青色の結晶性固体で、融点は 390 – 392℃である。水、アルコール、エーテルには溶けないが、クロロホルム、ニトロベンゼン、濃硫酸には可溶である。 天然にはインディカンとして存在し、これは無色で水に溶ける。インディカンは容易に加水分解してグルコースとインドキシルになる。空気にさらすなどして緩やかに酸化すると、インドキシルはインディゴに変換される。 1800年代後期に開発された工業合成法はいまだに世界中で使われている。この方法では、フェニルグリシンナトリウムを水酸化ナトリウムとナトリウムアミドの存在下に環化させてインドキシルを合成する。 インディゴを分解させるとアニリンやピクリン酸などが生成する。実用的な反応としては尿素によるインディゴ白への還元が挙げられる。インディゴ白は繊維に浸透させたあと、酸化によりインディゴに戻される。  インディゴを硫酸で処理するとスルホン化されて青緑色になる。この反応は1700年代中期には知られていた。スルホン化されたインディゴはサクソンブルー[11]、インジゴカルミンと呼ばれる。 ティルス紫[12] は古代ギリシャ・ローマで貴重だった紫の染料である。地中海の巻き貝から抽出される。1909年にその構造が 6,6'-ジブロモインディゴであることが示された。商業的合成法は知られていない。 CAS登録番号は [12626-73-2]、SMILES表記はN2C1=CC=CC=C1C(=O)C2=C4NC3=CC=CC=C3C4=O である。 脚注

参考文献

関連項目外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia